内部控制影响长期并购绩效的中介效应研究

——董事持股的异质性情境

曾江洪 曾琪姗 黄向荣

一、引言

面对竞争压力,很多上市公司选择通过并购实现外延式扩张。但居高不下的并购失败率,表明部分上市公司并未获得预期收益。因此,如何帮助企业获得理想的并购绩效是学术界长期关注的重要议题之一。在公司治理领域,已有研究证实了内部控制对并购绩效有显著的正向影响(崔永梅和余璇,2011[1];赵息和张西栓,2013[2];Harp和Barnes,2018[3])。但研究内部控制如何影响并购绩效,还需要先厘清内部控制影响并购绩效的中介路径与适用情境。

内部控制可以有效抑制高管的机会主义行为。企业高管是并购活动的主导者,高管有充分动机与能力实施盈余管理行为(张自巧和葛伟杰,2013[4])。面对日益严格的监管政策,高管的盈余管理行为多由应计盈余管理转变为更为隐蔽的真实盈余管理(Cohen等,2008[5])。而盈余管理行为会对企业业绩造成负向影响(王福胜等,2014[6])。内部控制能够有效抑制高管的应计盈余管理行为(Ashbaugh-Skaife等,2008[7];董望和陈汉文,2011[8]),但内部控制对真实盈余管理的治理效应尚有争论(范经华等,2013[9];胡明霞,2018[10];王嘉鑫和王永海,2019[11])。基于此,笔者将真实盈余管理引入内部控制对长期并购绩效影响的研究中,一方面,拟检验内部控制是否对并购后高管的真实盈余管理行为发挥治理效应;另一方面,拟检验真实盈余管理是否是内部控制影响长期并购绩效的中介路径。

《企业内部控制基本规范》文件指出,董事会对内部控制负有最终责任。董事参与公司治理的程度会影响内控有效性(吕景胜和赵玉梅,2016[12])与并购绩效(江涛等,2019[13])。董事持股能有效激励董事参与公司治理。已有研究并未关注到董事持股这一异质性情境对内部控制与长期并购绩效关系的影响。因此,笔者拟将董事持股作为异质性情境,检验董事持股是否在内部控制与长期并购绩效中起到调节作用。

本文基于2009—2017年我国上市公司并购事件的面板数据,实证考察内部控制对并购后真实盈余管理的治理效应,考察这一治理效应是否在内部控制与长期并购绩效间起到中介作用,以及考察董事持股对内部控制与长期并购绩效关系的调节作用。

二、文献综述与研究假设

(一)内部控制、真实盈余管理与长期并购绩效

已有研究用不同研究方法对内部控制与并购绩效的关系进行了分析,得出了较为一致的结论,即内部控制对并购绩效有显著的正向影响。少数学者关注到了内部控制影响并购绩效的中介路径。杨道广等(2014)[14]研究指出,有效的内部控制可以提高并购整合能力、对并购绩效有正向影响,并认为整合能力是内部控制影响并购绩效的中介路径,但未对该中介路径进行实证检验。此外,已有研究并未讨论内部控制与并购绩效的其他中介路径。笔者引入真实盈余管理,拟在已有研究的基础上丰富内部控制影响长期并购绩效的中介路径研究。

真实盈余管理是通过操纵销售、生产成本与酌量性费用等真实活动调整盈余的行为,通常偏离企业正常经营活动决策。在我国并购市场现金支付占比高达80%的背景下(李井林等,2014[15]),并购后上市公司为并购交易承担了较大的现金流支出压力,同时面临较大的整合风险,这不仅给上市公司的财务表现造成压力,也促使高管在并购后进行正向真实盈余管理(张自巧和葛伟杰,2013[4])。在面临财务压力最大的第三、四季度,这一现象更加明显(孙梦男和吴迪,2017[16])。因此,并购后高管可能采取增加产品折扣、变更信用政策、分摊固定成本、减少研发费用(朱湘忆,2020[17])等手段操纵利润。高管的上述行为必然对应企业真实销售、成本计算、研发等行为的变动。一方面,真实生产经营活动的变化涉及人员与流程的变更,这会给企业增加不必要的调整成本。另一方面,暂时提高的盈余不具备可持续性,虽然真实盈余管理行为在短期内可以提高企业利润,但在一年及以上的会计周期中,反而会给企业造成负担,影响绩效表现(王福胜等,2014[6])。

内部控制的基本职能是保证会计信息质量(Kinney和Mcdaniel,1989[18];Bell,2000[19];阎达五和杨有红,2001[20])。上市公司内部控制制度更有效,上市公司的会计信息质量更高,则并购双方面临的信息不对称程度更低(刘启亮,2013[21];王晶等,2015[22])。这将有利于并购双方了解彼此的真实情况,在整合环节促成有效沟通,进一步改善并购表现。此外,内部控制还能通过抑制高管的真实盈余管理行为改善并购表现。一方面,内部控制能有效提升企业的会计稳健性(王宗润和陈艳,2014[23]),而会计稳健性能有效抑制高管真实盈余管理行为(蒋勇和王晓亮,2019[24]),因此内部控制可以间接影响高管的真实盈余管理行为。另一方面,内部控制制度可以直接约束管理者自利行为(韩岚岚和马元驹,2017[25])与机会主义行为(Feng 等,2015[26])。高管通过实施真实盈余管理行为操纵利润,需要公司内部多部门甚至外部其他公司的配合。而贯穿企业生产经营各环节的内部控制制度,可以有效监督与约束公司内外部各关联方的行为。当公司内部控制制度更有效时,内部控制制度会发挥更好的制衡作用,增加真实盈余管理行为的实施成本,进而减少高管实施真实盈余管理行为的空间。因此,公司内部控制制度越有效,高管实施的真实盈余管理行为越少,进而能够减少真实盈余管理行为对并购绩效的毁损。基于上述分析,我们提出假设1和假设2。

H1:内部控制有效性正向影响长期并购绩效。

H2:真实盈余管理在内部控制与长期并购绩效之间起部分中介作用。

(二)内部控制、董事持股与长期并购绩效

Hauser和Roie(2018)[27]研究指出,如果一家企业的CEO接受了其他公司的董事会任命,那么会影响所担任CEO公司的业绩表现。董事的时间、经历与资源均是有限的,然而无论独立董事还是非独立董事,都可以在无竞业限制的多家企业“兼职”,这种“兼职”会影响董事在一家企业的投入。董事“兼职”的可能,以及部分董事与公司利益不一致的现状,均决定了部分董事在公司治理中发挥的作用有限。但董事会作为内部控制制度建设的责任承担方,董事参与内部控制建设的投入程度直接决定了内部控制制度发挥治理效应的有效程度。郑丽和陈志军(2018)[28]研究指出,董事持股越多,与股东利益越一致;董事持股可以激发董事工作的积极性,并有效促进企业采取有一定风险的战略决策。在内部控制建设方面,已有研究证明,董事持股越多,企业的内部控制制度越有效(Kobelsky 等,2013[29])。并购后的整合中,并购双方要面临生产、销售、财务等多领域业务活动的融合问题。生产经营活动与对应流程的变动意味着内部控制制度需要进行重构,重构需要付出一定的调整成本。董事持股越多,董事工作的积极性就越高,董事更倾向于主动承担建设内部控制并推动企业支付调整成本的责任,进而推动并购后内部控制制度的重构,使得内部控制制度能更有效地应对特殊的并购风险并改善并购绩效的表现。基于此,我们提出假设3。

H3:董事持股在内部控制与长期并购绩效这一关系中起正向调节作用。

三、研究设计

(一)样本选择与数据来源

《企业内部控制基本规范》要求上市公司自 2009 年 7 月 1 日起对内部控制的有效性进行自我评价,并披露年度自我评价报告。笔者认为2009年前后企业对于内部控制所披露的信息量存在差距。考虑到并购绩效的考察通常会持续并购公告日后一年及以上的时间,因此本文拟选取2009—2017年上市公司并购事件作为初步研究样本,并进行以下筛选:剔除其中行业代码为J开头的金融行业样本数据;剔除未成功并购的样本数据;因为被解释变量为长期并购绩效,对一年内发生多起并购事件的只保留第一起;剔除存在缺失值的样本数据;剔除ST公司和*ST公司样本数据。最终得到4 033个样本。公司治理、财务信息等基本数据来自国泰安数据库,内部控制指数来自“迪博·内部控制与风险管理数据库”,并对所有连续变量进行1%的缩尾处理。本文使用Excel进行初步数据处理,Stata14.0进行数据分析。

(二)模型设定与变量说明

本文经过F检验、LM检验与豪斯曼检验后,结果显示选择固定效应。因为异方差的存在,本文回归时用robust对异方差进行控制。本文用模型1检验主效应,引入中心化后的交乘项,用模型2检验调节效应,用模型1与模型3、模型4检验中介效应。

ΔROA/BHAR=α0+α1DIB+α2Control

+α3∑Year+ξ1

(1)

ΔROA/BHAR=α0+α1DIB+α4ShareD+α5DIB

×ShareD+α2Control+α3∑Year+ξ2

(2)

DA=α0+α1DIB+α2Control+α3∑Year+ξ3

(3)

ΔROA/BHAR=α0+α1DIB+α6DA+α2Control

+α3∑Year+ξ4

(4)

本文的解释变量是内部控制,参考前人研究,选择迪博的内部控制质量指数,并对其进行取对数处理。该指数从合法合规、信息披露、经营回报、资产安全、战略执行五个维度衡量企业内部控制的质量,并根据内控缺陷进行修正。

本文的被解释变量是长期并购绩效。关于并购绩效的衡量通常分短期与长期两种。短期绩效通常基于事件研究法,用公告日前后的累积超额收益率来衡量绩效,本质体现的是股票波动;而长期绩效多采用财务指标法与事件研究法两种方法,前者衡量财务绩效,后者衡量市场绩效。本文立足于公司内部治理的角度讨论内部控制对长期并购绩效的影响,所研究的中介路径与适用情境均发生在企业内部,因此所讨论的并购绩效聚焦于财务绩效。财务指标法通过计算并购前后公司主要财务指标的变化来衡量并购绩效。本文参考前人研究,使用并购公告日后一年与前一年总资产报酬率的差额ROA(-1,+1)衡量长期并购绩效,并用净资产报酬率的差额ROE(-1,+1)作为稳健性检验指标。但为与已有研究保持一贯性,本文拟在进一步研究中引入上市公司长期股票投资收益指标代指市场绩效,讨论内部控制对上市公司长期股票投资收益(即市场绩效)的影响。具体指标为上市公司并购公告日后12个月的BHAR(购买并持有超额收益率)指标,并以24个月的BHAR指标作为稳健性检验指标。计算公式如下:

(5)

等式左边为企业i在首次做出并购公告t月后连续T个月的买入并持有超额收益,本文中选取T=12个月与24个月,对应250个工作日与500个工作日。Ri,t与Rp,t是考虑现金红利再投资的股票i个股日回报率与对应投资组合的综合市场日回报率,将数据代入后根据公式进行连乘作差得出BHAR。

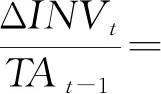

本文的中介变量是真实盈余管理。参考李增福等(2011)[30]、Roychowdhury(2006)[31]的衡量方式,从销售、生产、酌量性费用三个方面计算真实盈余管理。本文先通过公式(6)回归估计出企业正常的经营现金净流量,通过公式(7)~公式(9)回归估计出企业正常的生产成本(包括销售产品成本与存货变化额),通过公式(10)回归估计出企业正常酌量性费用,再通过现实值减去估计出的正常值得到异常值,最后通过异常生产成本减去异常酌量性费用与异常现金净流量得到真实盈余管理指标。具体公式如下:

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

其中:TA是总资产;SALES是销售收入;COGS是销售产品成本;INV是存货;PROD是产品成本;CFO是公司经营活动现金流量;DISEXP是酌量性费用,包括营业费用与管理费用。

本文的调节变量是董事持股,即董事会全体成员的持股数量,考虑到不同企业股数的差异,采用并购年度董事持股数/公司总股数,即董事持股占比,以衡量董事持股水平。

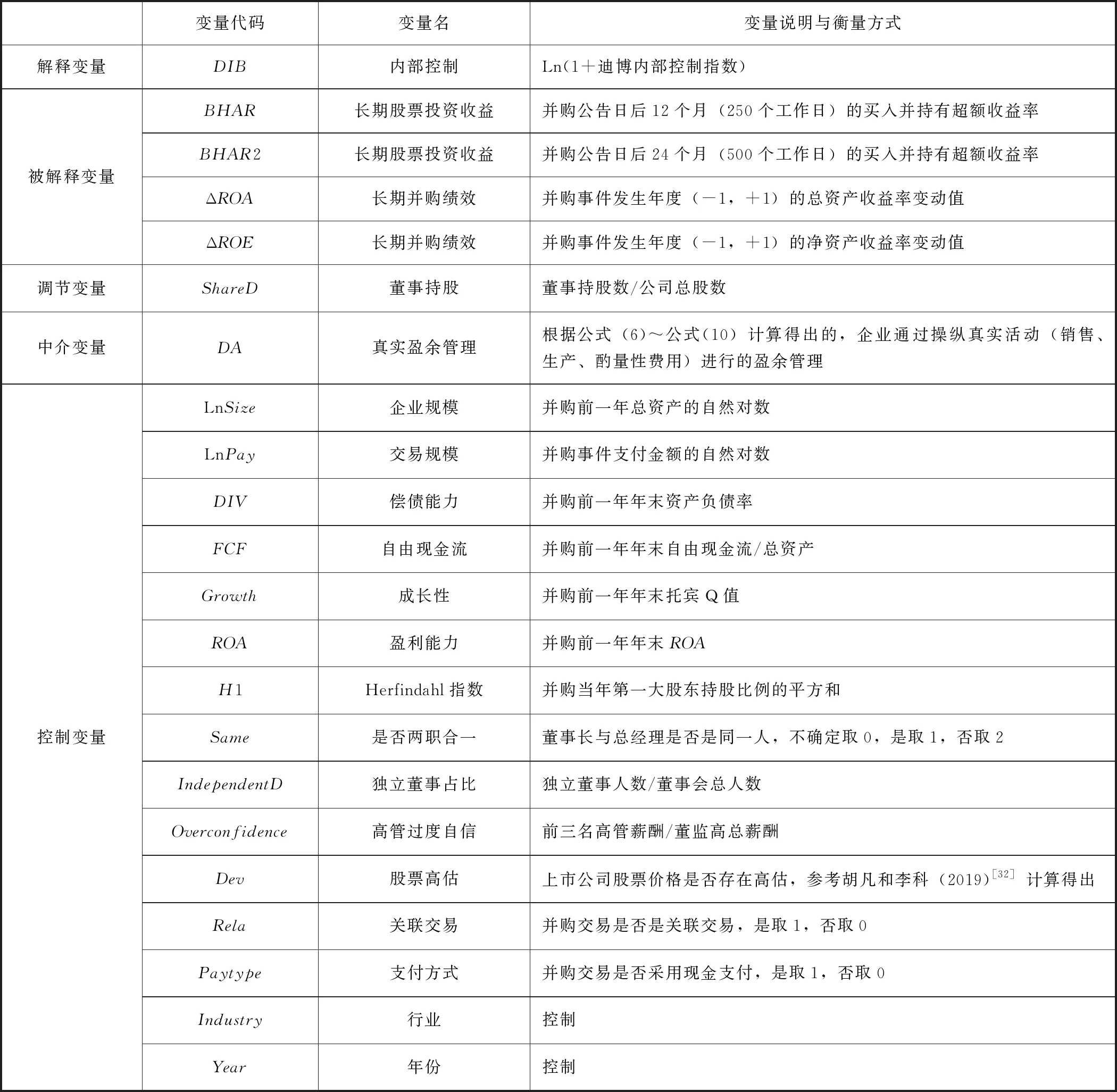

本文的控制变量主要从企业层面与并购的交易层面来选取。企业层面选取企业规模、偿债能力、自由现金流、成长性、盈利能力、Herfindahl指数、是否两职合一、独立董事占比、高管过度自信、股票高估。并购交易层面选取交易规模、支付方式、是否关联交易、控制年份与行业。表1为所有涉及的变量的具体含义与衡量方式。

表1 变量定义

四、实证分析

(一)描述性统计分析

描述性统计结果如表2所示。样本企业并购后一年与前一年总资产收益率差额的均值为-0.7%,标准差为0.055,最小值为-23%,最大值为18%,净资产收益率差额普遍比总资产收益率差额大0.3%,且波动更大。可见样本企业的并购事件,在财务绩效层面呈现的是“价值毁损”的特征,且企业间有较大的差异。

样本企业并购事件公告日后12个月与24个月的BHAR均值均为正值,分别为12.3%与13.8%,说明资本市场普遍对上市公司的并购事件持看好态度,并在股价上给出正向反馈。此外,二者最小值分别是-72.7%与-104%,最大值分别是264.7%与378%,说明不同并购事件中,上市公司长期股票投资收益也有较大差异。

样本企业并购当年的内部控制质量指数均值为6.5,标准差为0.108,最大值为6.782,最小值为6.072,可见样本企业的内部控制基本达到了及格水准,但仍有很大的提升空间。样本企业并购当年的真实盈余管理均值为-0.165,标准差为0.298,最大值与最小值分别是0.819与-1.203,说明上市公司既存在向上的真实盈余管理,也存在向下的真实盈余管理。

样本企业并购当年的董事持股均值为13.6%,标准差为0.189,最小值为0,最大值为65%,可见样本企业中董事持股占比普遍不高,而且公司之间差别较大,为本文选题的研究提供了一个可行的背景。由其他数据的描述性统计信息可以看出,上市公司在并购事件中更倾向于选择现金支付的支付方式;并购当年,上市公司普遍存在股价高估与管理者过度自信的现象。

表2 描述性统计

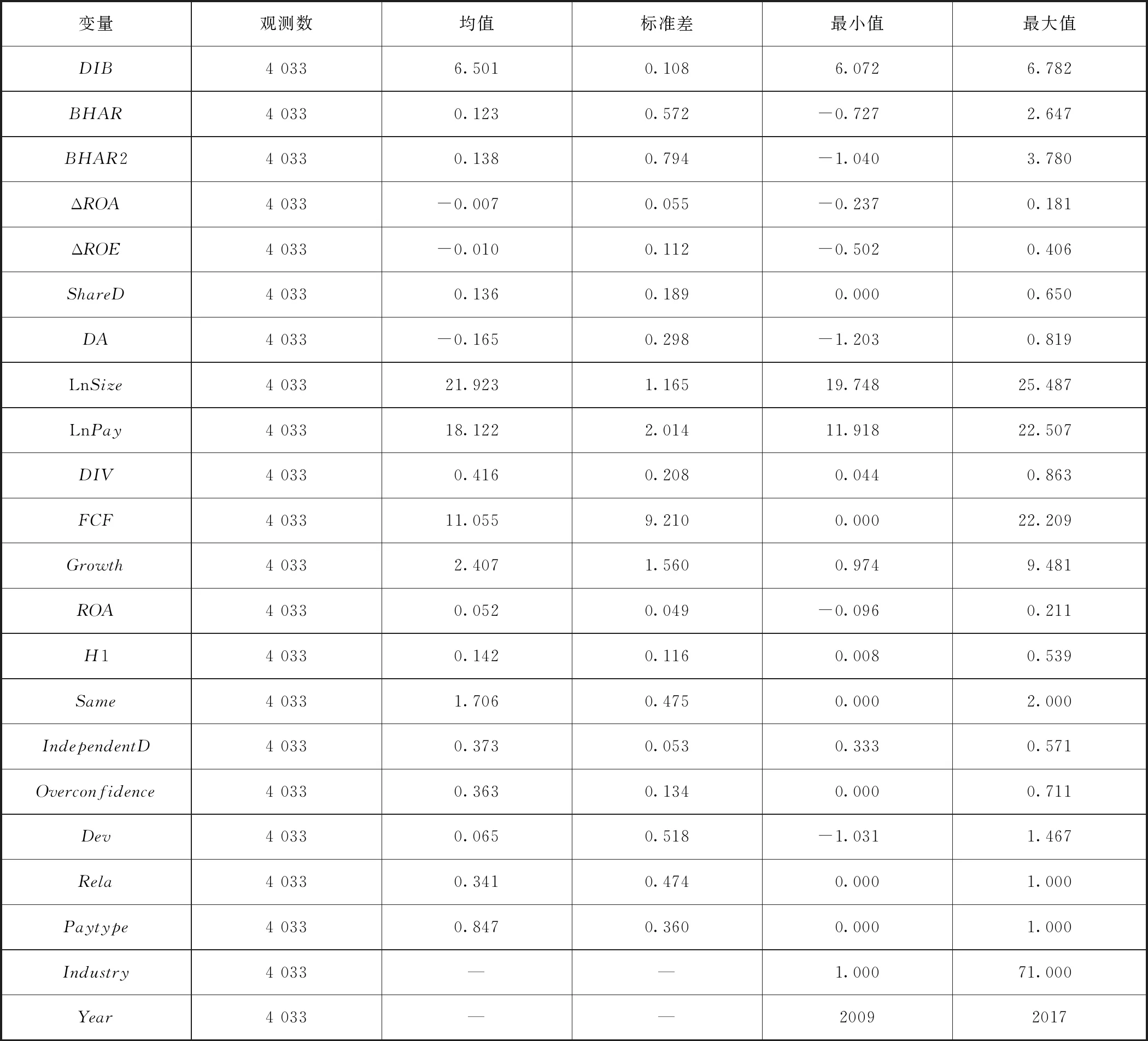

(二)相关性检验分析

表3列示了主要变量的相关性分析信息,主要变量之间均有较强的相关性,且多在1%的水平上显著;相关系数较高(>0.5)的两组变量均为替代变量,分别是BHAR与BHAR2、ROA与ROE,本身计算逻辑一致且不会出现在同一模型,不影响回归效度。篇幅原因,没有列示控制变量的相关性分析信息。其结果显示控制变量与控制变量之间、控制变量与主要变量之间,大部分的相关系数均低于0.5,仅有DIV与LnSize的相关系数为0.518,但变量间VIF值均小于3,说明模型不存在多重共线性问题。

表3 相关性分析

(三)回归结果分析

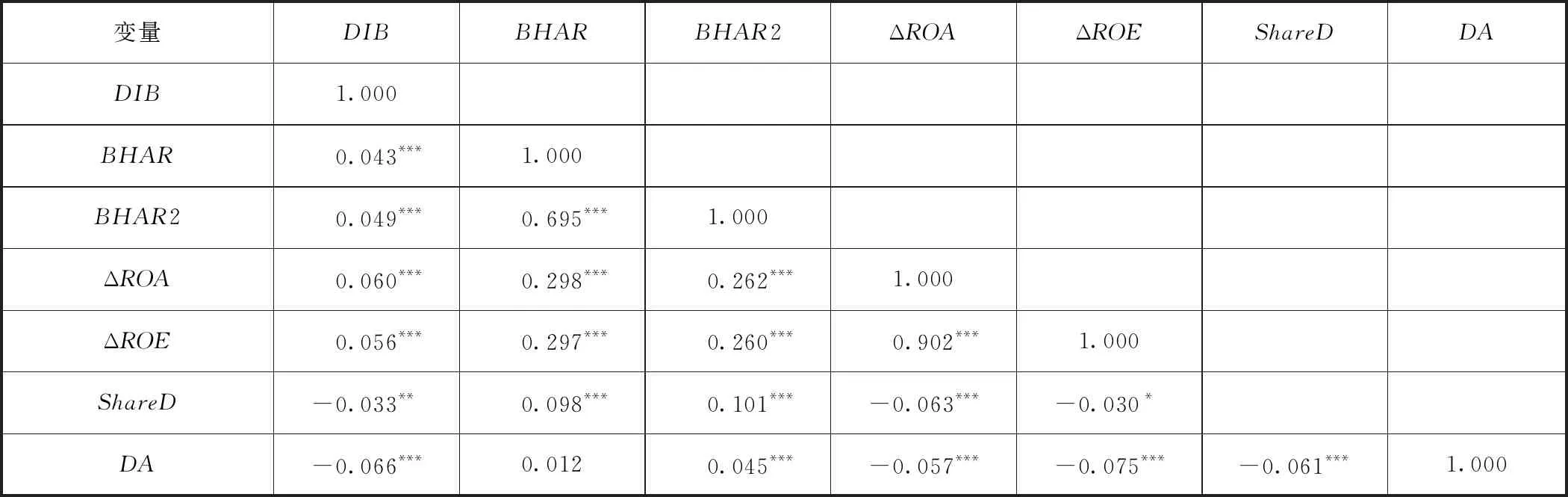

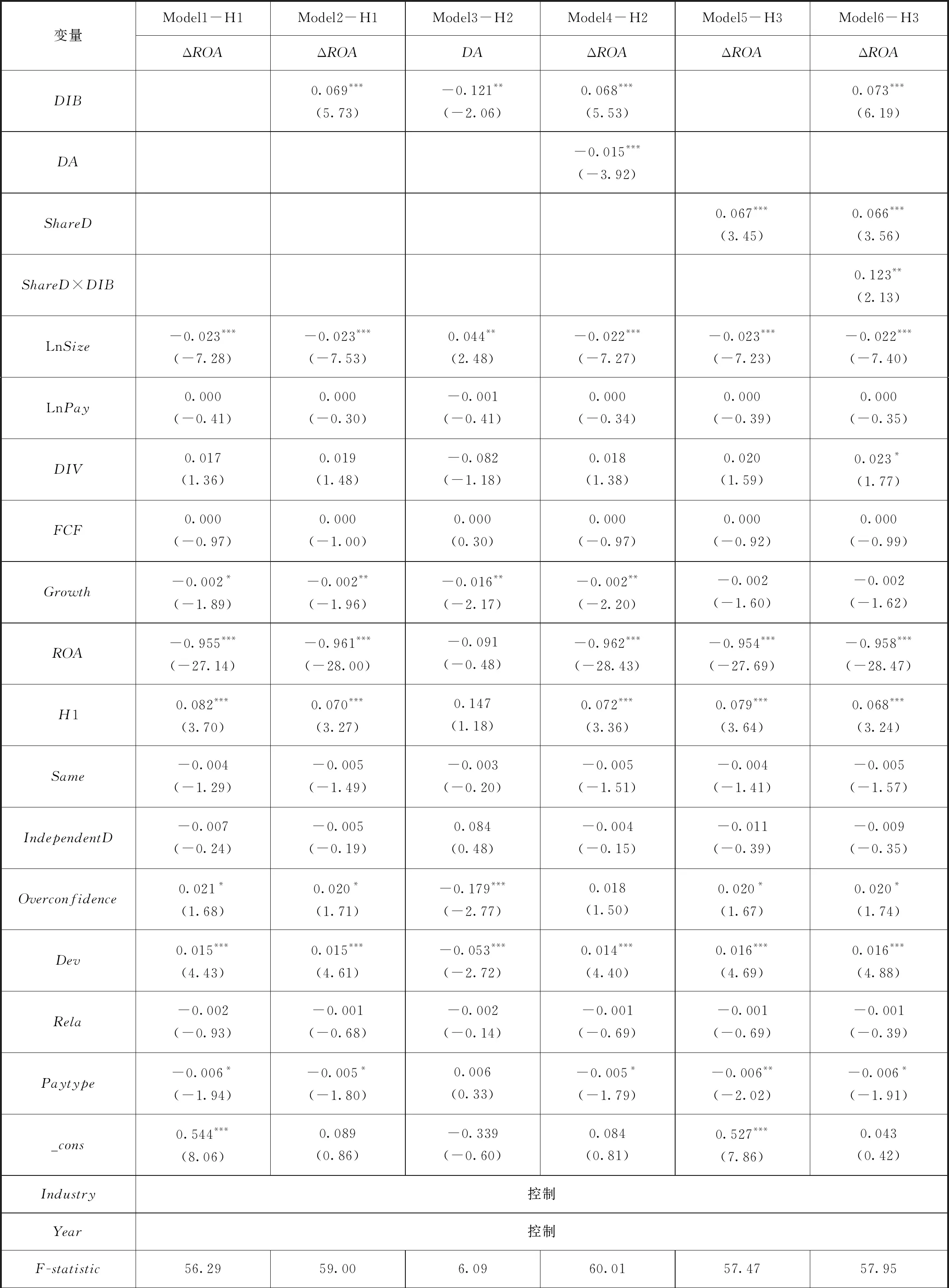

表4列示了以并购绩效ΔROA、真实盈余管理DA为因变量的回归结果。模型1与模型2检验假设1,模型2、3、4检验假设2,模型2、5、6检验假设3。通过对比各模型可以发现,相同因变量条件下,各模型整体与控制变量的系数与显著性水平均较为稳定,模型F统计量对应的P值均为0.000,说明模型有效且稳定。

模型1放入了所有的控制变量,企业规模、成长性、盈利能力、第一大股东持股比例、过度自信、股票高估与支付方式均对长期并购绩效有显著影响。模型2在模型1的基础上加入了解释变量内部控制,回归系数为0.069,p值为0.000,说明内部控制在1%的水平上显著地正向影响长期并购绩效。假设1得以验证。

模型3以真实盈余管理作为被解释变量,以内部控制作为解释变量,控制变量不变。因为模型的控制变量多参照并购领域研究选取,大部分对真实盈余管理并无显著影响,导致模型3有效性下降。但F统计量对应的模型p值仍为0.000,因此本文认为模型可信。此时内部控制的回归系数为-0.121,p值为0.039,内部控制在5%的水平上显著地负向影响真实盈余管理,说明上市公司内部控制制度能有效抑制高管的真实盈余管理行为。模型4在模型2的基础上加入了真实盈余管理作为解释变量,内部控制的回归系数为0.068,p值为0.000,真实盈余管理的回归系数为-0.015,p值为0.000,均在1%的水平上显著,结合模型2与3,说明内部控制通过抑制高管的真实盈余管理行为,减少真实盈余管理对并购绩效的毁损。假设2得以验证。

模型5在模型1的基础上加入了董事持股作为解释变量,回归系数为0.067,p值为0.001,说明董事会全体董事持股在1%的水平上显著地正向影响长期并购绩效。模型6在模型5的基础上加入了内部控制,以及经过中心化处理后的内部控制与董事持股的交乘项,此时内部控制的回归系数为0.073,p值为0.000,董事持股的回归系数为0.066,p值为0.000,均在1%的水平上显著,交乘项的回归系数为0.123,p值为0.033,在5%水平上显著,说明董事持股正向调节内部控制与长期并购绩效的关系。假设3得以验证。

表4 内部控制影响长期并购绩效的回归结果

五、进一步研究与稳健性检验

(一)进一步研究

1.内部控制与上市公司长期股票投资收益。

在资本市场中,上市公司需要对内部控制信息进行披露,并聘请会计事务所出具内部控制审计报告。因此,内部控制越有效的企业,其内部控制质量指数越高,则能在市场中传递出公司治理越良好的信号。投资者愿意相信拥有高质量内部控制制度企业的并购,比存在内控缺陷企业的并购更加严谨并有希望获得成功。投资者的积极态度将进一步反映在股票的超额收益上。因此内部控制有效性会正向影响上市公司的长期股票投资收益。但内部控制基于信号传递效应对上市公司长期股票投资收益产生影响的具体机理很明显不同于内部控制基于企业治理效应对财务绩效产生影响的机理。本文将被解释变量替换为并购公告日后12个月的BHAR,并以24个月的BHAR作为稳健性检验。

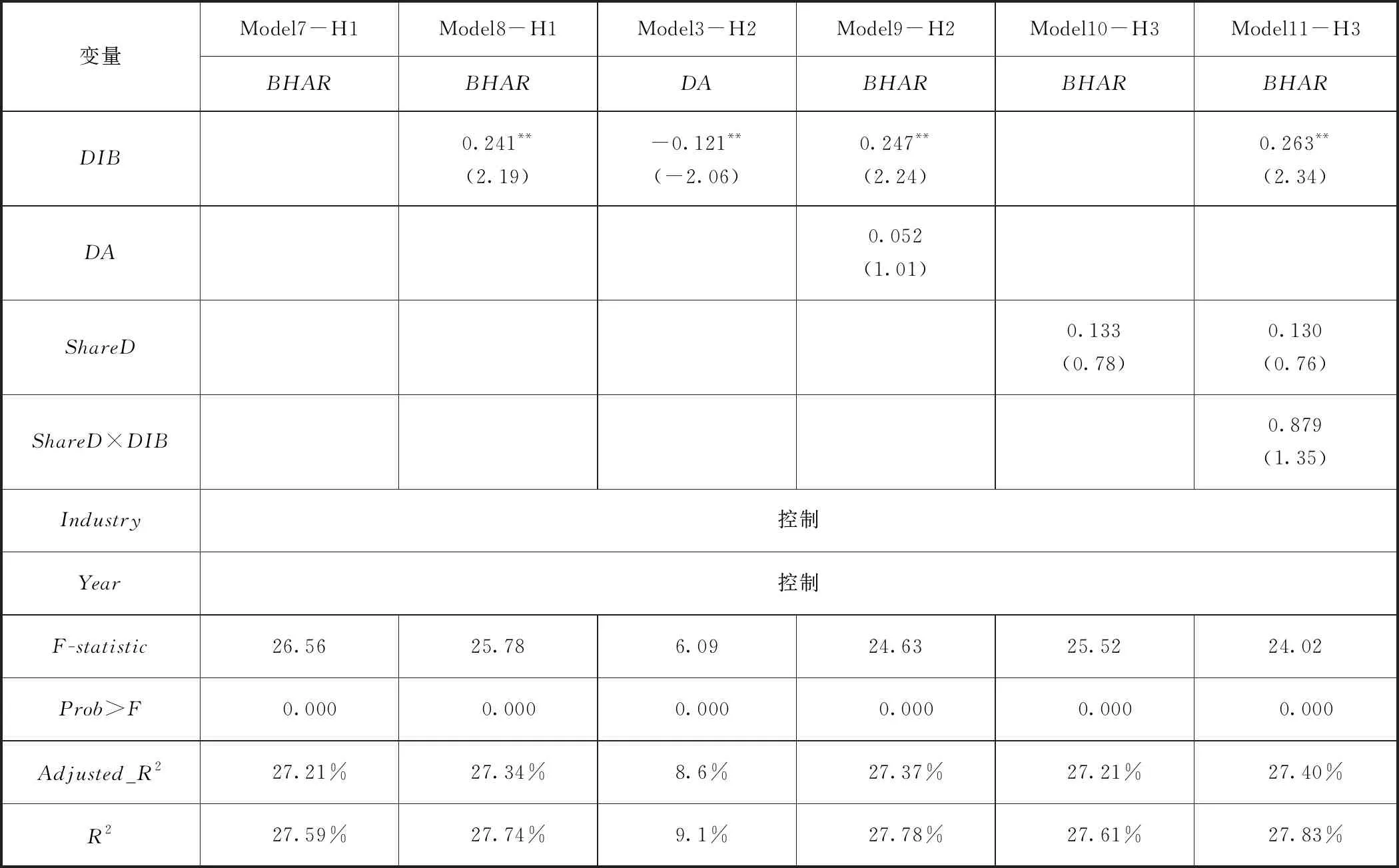

表5列示了以BHAR为因变量的回归结果,篇幅原因没有列示控制变量的回归系数。模型7与模型8检验假设1,模型8、3、9检验假设2,模型8、10、11检验假设3。

模型7放入了与模型1一致的控制变量,F统计量显示模型有效;模型8在模型7的基础上加入了解释变量内部控制,回归系数为0.241,p值为0.028,说明内部控制在5%的水平上显著地正向影响上市公司长期股票投资收益。

模型3与表4的模型3一致,说明内部控制在5%的水平上显著地抑制真实盈余管理;模型9在模型8的基础上加入了中介变量真实盈余管理,此时内部控制的回归系数为0.247,p值为0.026,在5%的水平显著,真实盈余管理的回归系数为0.052,p值为0.312,并不显著,说明内部控制并不是通过抑制真实盈余管理行为影响上市公司长期股票投资收益的。

模型10在模型7的基础上加入了董事持股作为解释变量,董事持股回归系数为0.133,p值为0.435,说明董事持股并不会影响上市公司长期股票投资收益;模型11在模型10的基础上加入了解释变量内部控制以及经过中心化后内部控制与董事持股的交乘项,此时内部控制的回归系数为0.263,p值为0.020,在5%的水平显著,董事持股的回归系数为0.130,p值为0.446,交乘项的回归系数为0.879,p值为0.178,均不显著,说明董事持股并不能加强内部控制对上市公司长期股票投资收益的正向影响。

通过对BHAR的回归可以发现,内部控制对上市公司长期股票投资收益也有显著的正向影响,但这一影响并不是通过抑制真实盈余管理行为得以实现,也无法通过董事持股得以加强。该结果说明,在内部控制与并购绩效的研究中,应当对财务绩效与市场绩效加以区分,内部控制对二者的影响具备不同的作用路径与适用情境。

表5 内部控制影响长期股票投资收益的回归结果

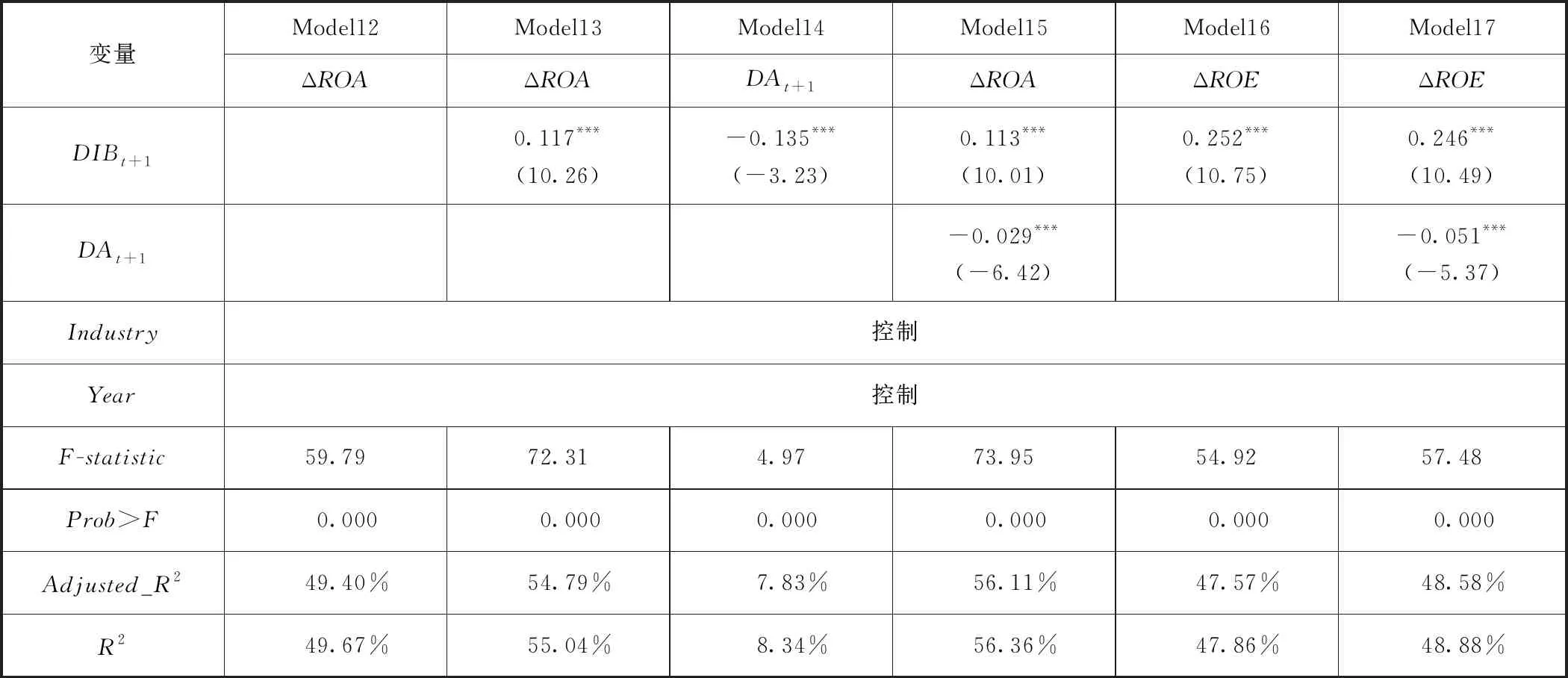

2.并购次年的内部控制、真实盈余管理与长期并购绩效。

前文已证实,上市公司在并购当年,通过内部控制抑制高管的真实盈余管理行为,影响企业长期并购绩效。但高管并购后的真实盈余管理行为并不仅存在于并购当年。并购整合的长期性与高失败率决定了上市公司在并购后会面临长期的业绩压力。考虑到长期并购绩效的衡量覆盖了并购后一年上市公司的财务业绩,本文将进一步验证并购后一年上市公司的内部控制是否仍能通过抑制后一年的高管真实盈余管理行为影响长期并购绩效。

去除部分缺失值后,样本量变更为3 955。表6中模型12放入了与主效应一致的控制变量,显示模型有效;模型13加入了并购次年上市公司的内部控制质量指数,回归系数为0.117,p值为0.000,说明并购次年,内部控制仍在1%水平上显著地正向影响长期并购绩效。模型14用并购次年的内部控制对并购次年的真实盈余管理进行回归,内部控制指数的系数为-0.135,p值为-0.001,说明并购次年内部控制仍在1%水平显著地负向影响真实盈余管理。模型15将并购次年的内部控制指数与真实盈余管理均放入回归模型,内部控制的回归系数为0.113,p值为0.000,真实盈余管理的回归系数为-0.029,p值为0.000,说明并购次年,内部控制仍在1%的水平上通过抑制真实盈余管理行为影响长期并购绩效。模型16与模型17分别将被解释变量替换为ΔROE,以检验该部分结论的稳健性。可以发现关键变量的系数符号与显著性水平均与模型13、15一致,该部分的研究结论稳健。

表6 并购次年内部控制影响长期并购绩效的回归结果

(二)稳健性检验

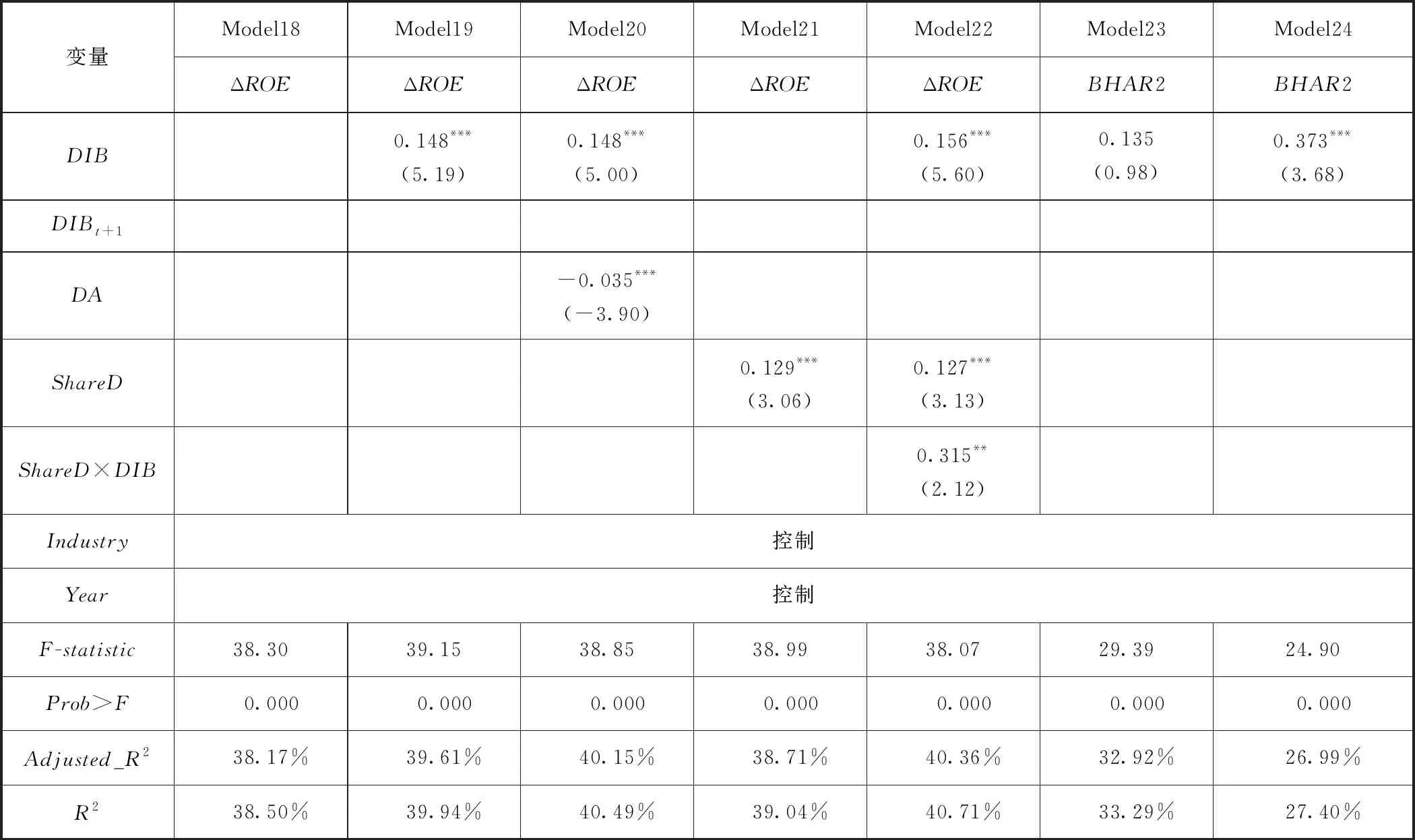

表7列示了替换被解释变量后,前文研究的稳健性检验结果。模型18与模型19检验假设1,模型19与模型20检验假设2,模型19、21、22检验假设3,模型23与模型24检验进一步研究第一部分,进一步检验的第二部分已在表6模型16与模型17列示。

模型18放入了全部控制变量,F统计量显示模型有效;模型19在模型18的基础上加入解释变量内部控制,内部控制回归系数为0.148,p值为0.000,说明假设1结论稳健,内部控制显著地正向影响长期并购绩效。

模型20在模型19的基础上加入了中介变量真实盈余管理,此时内部控制的回归系数与p值没有变化,真实盈余管理的回归系数为-0.035,p值为0.000,说明假设2结论稳健,内部控制通过抑制高管的真实盈余管理行为影响长期并购绩效。

模型21在模型18的基础上加入了董事持股作为解释变量,董事持股的回归系数为0.129,p值为0.002。模型22在模型21的基础上加入了内部控制以及中心化后内部控制与董事持股的交乘项,此时内部控制的回归系数为0.156,p值为0.000,董事持股的回归系数为0.127,p值为0.002,交乘项的回归系数为0.315,p值为0.034,说明假设3结论稳健,董事持股对内部控制与长期并购绩效有正向调节作用。

模型23在模型19的基础上,将被解释变量替换为并购公告日后24个月的BHAR,加入解释变量内部控制,此时内部控制的回归系数为0.135,p值为0.326,并不显著,这可能是由于内部控制指数衡量的是并购当年的内控质量,而并购公告日后24个月的BHAR跨度太长,当年的内控难以产生如此长远的影响所致。因此,本文选取了并购后一年内部控制指数作为自变量,在模型24中对并购公告日后24个月的BHAR进行回归。并购次年内部控制指数对上市公司长期股票投资收益的回归系数为0.373,p值为0.000,说明第一部分的进一步研究结论稳健,内部控制显著地正向影响上市公司长期股票投资收益。

表7 基于变量替换的稳健性检验结果

此外,考虑到内部控制更好的企业可能本身并购绩效更优,本文还进行了内生性检验,确保不存在样本选择偏差问题。本文参考叶康涛等(2015)[33]的研究,选取公司规模、负债率、成长性、前十大股东持股占比、独立董事比例、行业作为内控质量的解释变量,采用Heckman两阶段模型进行回归。计算出的逆米尔斯比率lambda的p值为0.209,因此认为本文研究不存在样本选择偏差的内生性问题。

六、研究结论与展望

(一)研究结论

本文以我国A股市场2009—2017年发生并购事件的上市公司为研究对象,构建固定效应OLS模型,验证内部控制对并购后真实盈余管理的治理效应,以及内部控制与长期并购绩效之间真实盈余管理的中介作用与董事持股的调节作用,得出以下几点主要结论。

第一,有效的内部控制制度能抑制并购后高管的真实盈余管理行为,并进一步正向影响企业长期并购绩效;这一治理效应与中介关系在并购当年与并购次年均存在。该结论从高管行为角度回答了内部控制如何影响长期并购绩效的问题。结论说明我国上市公司的内部控制制度对企业高管的机会主义行为起到了监督与约束的作用,从侧面证明了高管在并购后确实存在真实盈余管理的倾向,且高管的真实盈余管理行为确实会对企业的长期并购绩效造成损失,而内部控制的治理效应可以有效减少该损失。

第二,董事持股在内部控制与长期并购绩效关系中起到正向调节作用。该结论说明,虽然我国上市公司的内部控制制度在并购后能发挥有效的治理效应,但这一治理效应仍存在提升的空间。并购后,上市公司面临特殊的并购风险,该风险对内部控制制度提出了新的要求。上市公司激励董事参与内部控制制度建设,是提升内部控制制度治理效应的有效手段。

第三,内部控制对上市公司长期股票投资收益有显著的正向影响,但不存在真实盈余管理的中介路径、不受董事持股的异质性情境调节。该结论说明,内部控制对财务绩效与市场绩效的影响机理与适用情境并不相同:内部控制通过约束高管行为、提高整合能力等路径影响财务绩效,这一过程主要发生在企业内部;而内部控制基于信号传递效应影响市场绩效,这一过程主要发生在企业外部。

(二)管理启示

我们从以上研究结论得出如下管理启示。

第一,上市公司在并购后应当高度关注高管的真实盈余管理倾向,利用内部控制制度监督高管的机会主义行为。并购当年与并购后,上市公司应当做好“不相容职务分离”“授权批准”等内部控制的机制设计,将一项企业活动的授权、执行与监督等责任分配到不同岗位,并落实好各生产经营环节中内部控制制度的执行工作,以有效监督与约束高管的机会主义行为。

第二,上市公司应当充分利用董事持股的激励作用,促进并购后内部控制制度的重构。上市公司应当针对特殊的并购风险,进一步完善与之匹配的内部控制制度。在此过程中,上市公司应当充分重视董事的作用,采用股权激励等方案,鼓励董事关注并购后内部控制制度的修正与重构,促使内部控制制度发挥更有效的治理效应。

(三)局限与展望

本文从高管机会主义行为角度实证了内部控制影响长期并购绩效的中介路径问题,并讨论了董事持股的异质性情境状况,其局限及相关的研究展望主要归结如下:第一,本文验证了内部控制对上市公司长期股票投资收益有显著的正向影响,并指出这一影响中不存在真实盈余管理的中介路径,二者关系不受董事持股的异质性情境调节,但并未深入研究内部控制影响上市公司长期股票投资收益的内在机理与适用情境,未来的研究可以基于信号传递理论,进一步探究内部控制影响上市公司长期股票投资收益的具体机理与适用情境问题。第二,本文从高管行为角度验证了真实盈余管理在内部控制与长期并购绩效之间发挥的中介作用,但并未验证其他可能的中介路径,从并购整合等视角分析内部控制影响并购绩效的其他中介路径,是有待学术界未来深入探讨的一个重要课题。