安徽省城乡融合发展水平测度与分析*

项松林,周泽宇,刘牧晨

(安徽建筑大学 公共管理学院,安徽 合肥 230022)

我国城乡关系先后经历了城乡二元分割、城乡统筹以及城乡融合三个主要阶段[1]。当前形势下,如何处理城乡关系,关乎社会主义现代化全局。党的十八大提出,要形成“以工促农、以城带乡、工农互惠、城乡一体”的新型工农、城乡关系。党的十九大又提出实施乡村振兴战略,要求按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总目标,建立城乡融合发展的体制机制,加快我国社会主义现代化建设的进程。

城乡融合又称“城乡经济社会发展一体化”,旨在通过共享资源、互为市场、互相服务,逐渐实现城乡经济、社会、文化、生态的协调发展。从“城乡统筹”到“城乡一体化”再到“城乡经济社会发展一体化”,不仅是思想观念的更新,也是政策措施的变化。城乡经济社会发展一体化要求把农村与城市作为一个有机整体,努力推进城乡规划一体化、城乡产业发展一体化、城乡基础设施一体化、城乡公共服务一体化、城乡就业市场一体化以及城乡社会管理一体化建设,最终实现城乡协调发展、共同繁荣。

一、城乡融合发展相关文献回顾

在新型城镇化以及乡村振兴战略指导下,城乡融合发展水平显著提高,为指正城乡融合发展过程中的不足,以及研究城乡融合发展的动态情况,学者们从不同维度构建评价指标体系,运用不同方法对城乡融合发展水平进行测度与分析。李刚等以安徽省乡村振兴水平为研究对象,构建包括政治现代化、社会现代化、农民现代化以及城乡融合发展水平在内的4个一级指标和13个二级指标,对安徽省及其地级市的乡村振兴水平进行综合评分与排序[2];吴燕等利用武汉市的夜间灯光数据,结合遥感影像的灯光强度与引力模型对武汉城乡融合的空间演进进行测度分析[3];窦胜旺等从城乡经济、空间、社会以及主体功能四个维度,构建15个二级指标对山东省的城乡融合发展水平进行研究[4]。王冉[5]、李国正[6]、蒿慧杰[7]、王博雅[8]等也从不同角度对城乡融合发展的现状、存在的问题以及解决对策进行了研究。

本文利用因子分析法研究安徽省城乡融合发展的动态趋势,并对安徽省城乡融合发展过程中存在的不足进行指正,以期为进一步提高安徽省城乡融合发展水平提供参考。

二、安徽省城乡融合发展水平测度

(一)指标体系构建

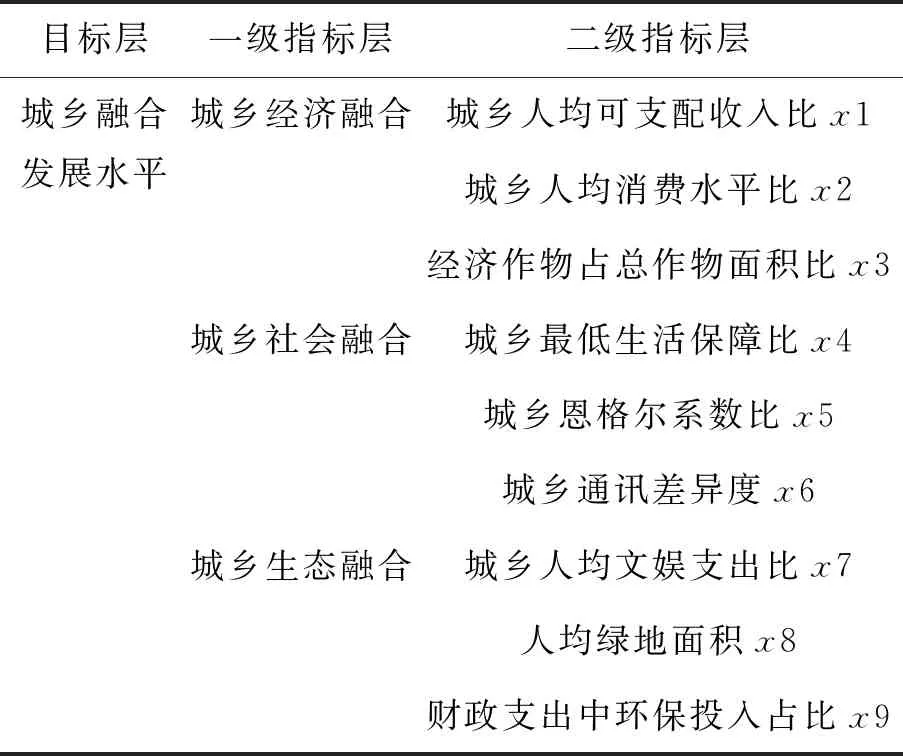

按照乡村振兴战略中“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求,结合城乡发展过程中安徽省城乡居民生活以及经济发展状况,遵循数据的可获取性、代表性、客观性以及可操作性等原则,构建包括3个一级指标9个二级指标的城乡融合发展水平评价指标体系(见表1)。

表1 城乡融合发展评级指标体系

(二)数据来源及其处理

基础数据主要来自于《安徽统计年鉴》(2007—2019年)、《安徽省国民经济与社会发展统计公报》(2007—2019年),所用指标数据是在基础数据的基础上进一步整理计算所得。

为消除不同单位及其量纲对分析结果的影响,运用SPSS 24.0软件对所得数据进行Z-score标准化处理,计算公式为:

Zij=(Xij-Xi)/Si(i= 1,2,…,9;j= 1,2,…,13)

(1)

其中,Zij为该指标标准化后的值,Xij为该指标的统计值,Xi为该指标的算术平均值,Si为该指标的标准差。

(三)研究方法和评价模型

1.因子分析法

因子分析法是运用SPSS 24.0软件中的降维分析思想,其主要步骤为:对数据进行标准化处理以消除不同单位与量纲对分析结果的影响;对标准化后的数据进行KMO值检验以判断是否可以运用因子分析法;按照矩阵特征值和累计方差贡献率大小确定公因子个数;建立初始因子载荷矩阵;利用方差最大化法对初始因子进行旋转以求得旋转过后的因子载荷矩阵;以累计贡献率之比作为各公因子的权重;最后计算各公因子得分、综合得分以及各指标层得分;根据得分结果进行客观分析与评价。

利用SPSS 24.0软件进行因子分析,首先对标准化后的数值进行KMO值检验,结果为0.714>0.5,运用因子分析法对数据进行降维处理,利用方差最大法得到旋转前后的特征值、特征值贡献率和累计贡献率(见表2)。

表2 旋转前后特征值、特征值贡献率、累计贡献率

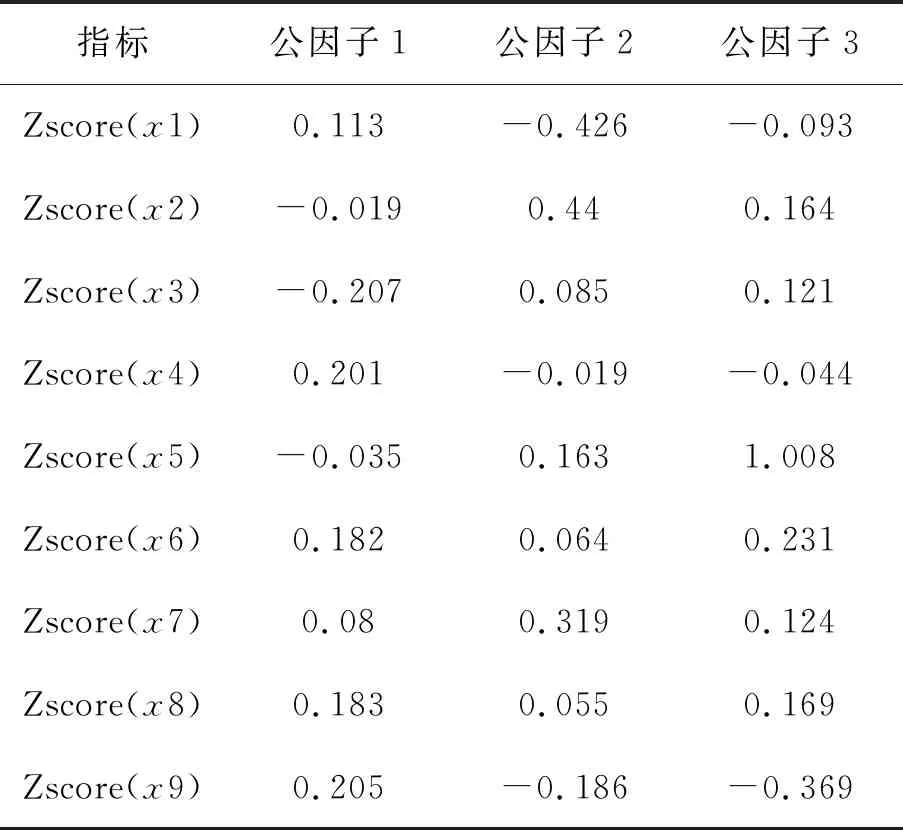

选取的特征值累计贡献率越高,最终的计算结果越能代表整体的情况,以累计贡献率大于90%的标准提取公因子个数,在经过方差最大化旋转之后,第一公因子的贡献率为54.863%,第二公因子的贡献率为27.433%,第三公因子的贡献率为11.318%,累计贡献率为93.614%,满足要求。同时为更好地测度2006—2018年安徽省城乡融合发展水平的综合得分,参照城乡融合的二级指标得分系数矩阵(见表3)的相关数据,利用回归分析法计算出综合得分及各指标层得分。

2.评价模型

为计算城乡融合发展的综合得分,首先根据因子得分系数矩阵计算各公因子得分情况,公式如下:

F1=0.113Zij-0.019Zij-0.207Zij+…+0.205Zij

(2)

F2=-0.426Zij+0.44Zij+0.085Zij+…-0.186Zij

(3)

F3=-0.093Zij+0.164Zij+0.121Zij+…-0.369Zij

(4)

以各公因子的方差贡献率占累计贡献率的比值为权重计算综合得分,公式如下:

Fi=0.586F1+0.293F2+0.121F3

(5)

同时为进一步客观反映各指标层在2006—2018年间的变化情况,计算每一指标层的得分情况。计算过程为:先计算各指标层在每一公因子的得分情况,再以各公因子的权重占比计算各指标层的综合得分。比如计算城乡经济融合指标层,公式如下:

C1=0.113Zi1-0.019Zi2-0.207Zi3

(6)

C2=-0.426Zi1+0.44Zi2+0.085Zi3

(7)

C3=-0.093Zi1+0.164Zi2+0.121Zi3

(8)

C4=0.586C1+0.293C2+0.121C3

(9)

表3 城乡融合二级指标得分系数矩阵

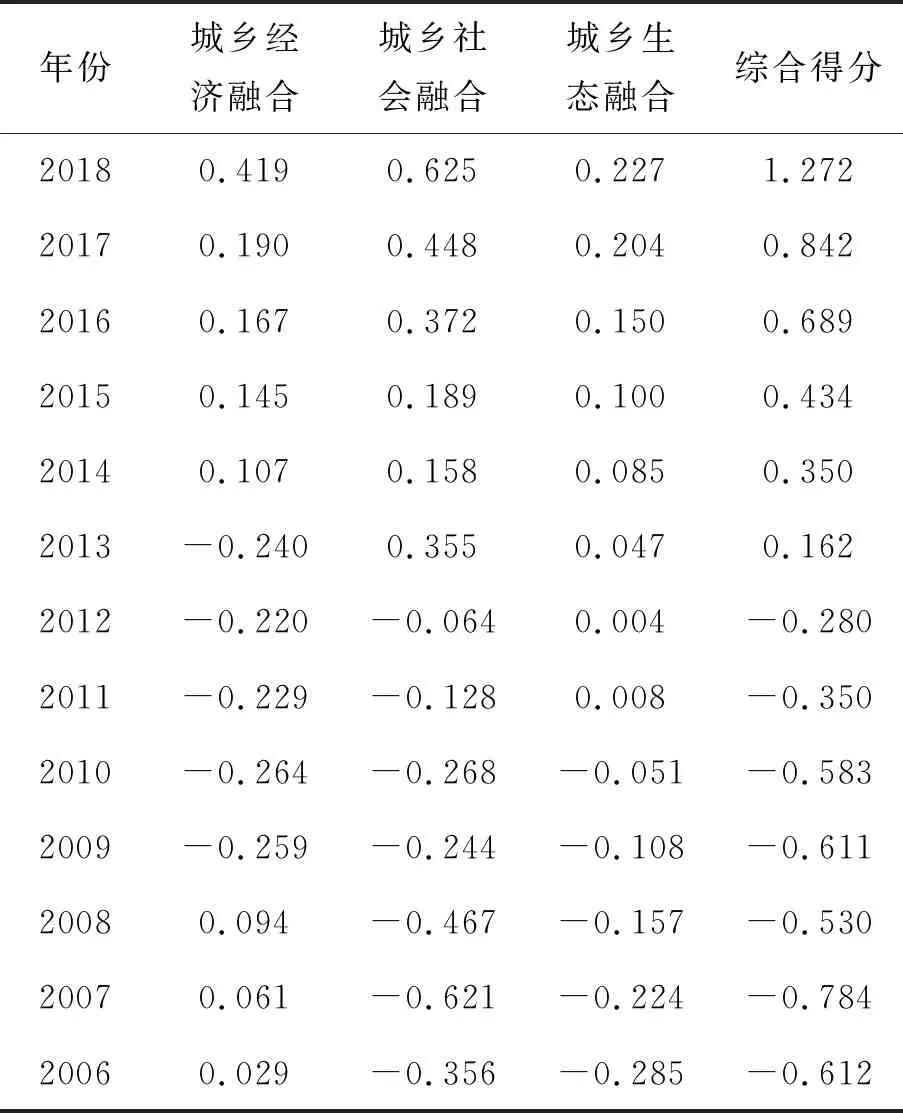

历年来各指标层得分及其综合得分情况计算结果见表4。

表4 2006—2018年安徽省各准层及其综合得分

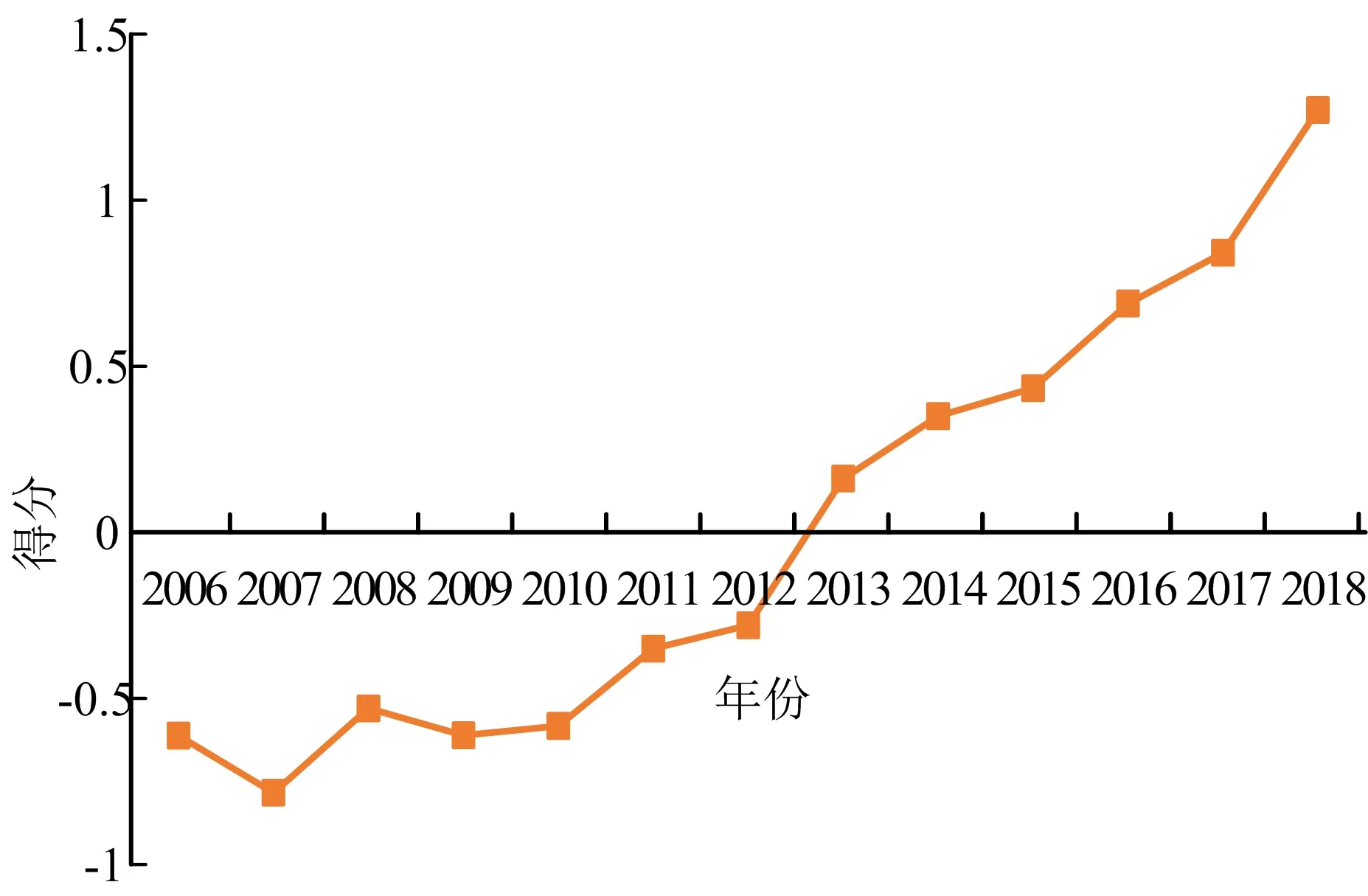

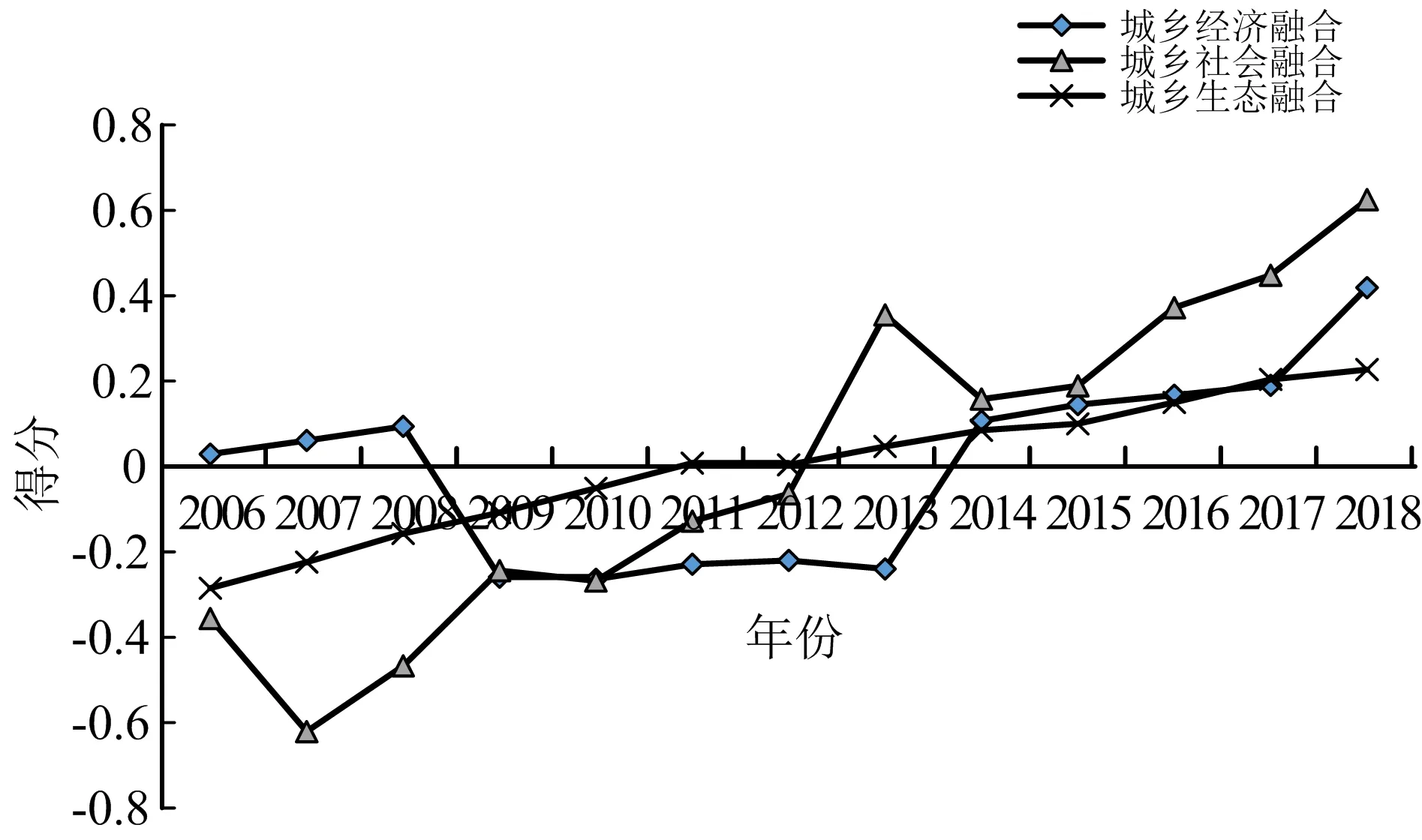

为更直观地观测2006—2018年间安徽省城乡融合发展水平的变化,将所获得的各准则层得分及其综合得分情况绘制成折线统计图(见图1、图2)。

图1 2006—2018年安徽省城乡融合发展水平变化时序折线图

图2 2006—2018年各准则层变化时序折线图

二、安徽省城乡融合发展水平评价

根据图1、图2,安徽省城乡融合发展进程可分为三个阶段:第一阶段是2006—2012年,为探索阶段。此阶段安徽省的城乡融合发展水平有升有降。又可以分为两个阶段,2006—2009年,有所波动,但波动幅度在逐渐变小;2009年之后呈稳定上升趋势,2010—2011年出现大幅增长。第二阶段为2012—2016年,为尝试阶段。此阶段安徽省城乡融合发展水平稳步上升,增长幅度逐渐减小,增幅较大的年份为2012—2013年和2015—2016年。第三阶段是2017—2018年,为进一步完善阶段。此阶段是13年内安徽省城乡融合发展水平增长幅度最大的一年。纵观三个阶段,中央和地方的政策以及国家经济发展状况对于城乡融合发展水平影响较大。如,2007年安徽省出台了《关于工业强省的决定》,在政策的支持下城市与工业快速发展,城乡差距扩大,安徽省城乡融合发展水平下降明显;2012年我国经济进入新常态,形成了“以城带乡、城乡一体、良性互动、共同发展”的新格局,国家开始重视城乡之间的协调发展,农村发展提速,成为安徽省城乡融合发展的第一个转折点;2017年十九大提出乡村振兴战略,坚持农业农村优先发展,农村发展进一步提速,城乡融合发展水平增长显著,成为安徽省城乡融合发展的第二个转折点。

(一)城乡经济融合发展水平

城乡融合发展过程中经济建设是基础,也是实施乡村振兴的重点。安徽省城乡经济融合总体呈上升趋势,但存在三次明显波动。第一次巨大波动在城乡融合发展的探索阶段,此阶段城乡经济融合水平的变动情况为上升—下降—上升,城乡经济融合水平2008年达到顶峰,2009年跌入谷底。在2008—2009年,安徽省城乡人均可支配收入差距由8 781元减至5 902元,城乡居民在生活上的消费支出却由6 240元增至6 579元,经济作物占总作物的面积比由0.268缩至0.238,城乡经济融合水平下滑严重。第二次巨大波动发生在城乡融合发展的尝试阶段,此阶段内的城乡经济融合在一开始出现短暂下降,之后一直稳定上升。在2013—2014年,城乡经济融合水平显著提高,是13年内增长速度最快的一年,其中城乡人均可支配收入由15 016元减至14 923元,城乡人均生活消费支出也由10 560元减至8 126元,经济作物占总作物的面积比略微下降,由0.230降至0.225,城乡融合效果显著。第三次波动在城乡融合发展的完善阶段,在乡村振兴战略的指导下,城乡融合进一步提速,农村居民在可支配收入和人均消费支出的增幅上都超越了城市。从城乡经济融合二级指标中的各项具体指标来看,城乡人均可支配收入比在第一公因子上有较大的载荷,其变化可以直观反映城市与农村、工业与农业的发展情况,同时城乡人均可支配收入之比的不断扩大,也意味着我国距离全面进入小康和共同富裕的目标越来越接近。城乡人均消费支出比虽然没有人均可支配收入占比的影响大,但是从短期来看,城乡人均消费支出的巨大变化在一定程度上改变了城乡经济融合发展水平的整体走向。

(二)城乡社会融合发展水平

乡村振兴背景下的城乡社会融合发展水平取决于城乡居民是否能够同等享受现代化的成果,以及在社会服务和基础设施等方面的差距是否在逐渐缩小。从图2所反映的结果来看,安徽省城乡社会融合水平虽有升降,但总体呈上升趋势。城乡融合发展探索阶段内的城乡社会融合水平变化走势为下降—上升—下降—上升,其中最低点在2007年。2006—2007年,虽然城乡最低生活保障比由0.240升至0.314,城乡通讯差异度由0.375升至0.413,但其余指标下滑严重,城乡恩格尔系数比由0.982降至0.917,城乡文娱支出比由0.334降至0.242,城乡社会融合水平出现下降。城乡融合发展尝试阶段内的城乡社会融合水平变化走势为上升—下降—上升,其中2012—2014年城乡社会融合水平变化最明显。这三年中城乡最低生活保障比稳定增长,由0.434增至0.437再增至0.443;城乡人均文娱支出比增长也较为稳定,由0.200增至0.445;但是剩余指标变化幅度较大,城乡恩格尔系数比由0.986增至1.067又降至0.935,城乡通讯差异度由0.669陡增至0.790又降至0.762,城乡社会融合水平在短时间内出现巨大波动。在城乡融合发展的完善阶段,除城乡恩格尔系数略微下降,其余指标都有显著增长,因此这一阶段的城乡社会融合水平是上升的。在城乡社会融合二级指标中,城乡最低生活保障比在第一公因子上具有较大载荷,最低生活保障比相比于其他指标,可较为全面地反映城乡之间在社会保障以及生活指标上存在的差异。

(三)城乡生态融合发展水平

与城乡经济融合水平和城乡社会融合水平不同,城乡生态融合水平2006—2018年一直是稳定上升的。安徽省城乡生态融合水平的不断提高,与政府对环保工作的重视息息相关。在城乡融合发展的探索阶段,安徽省城乡生态融合的综合得分由-0.285升至0.004,其中人均绿地面积由8平方米增加到11.9平方米,年均增长8%;财政支出中环保占比由0.016升至0.025。在此阶段内安徽省政府采取了一系列措施,如2006年全面开展林改工作,2011年提出“生态强省”,并在2012出台《生态强省建设实施纲要》。在城乡融合发展的尝试阶段,安徽省城乡生态融合水平进一步提高,综合得分由0.004升至0.150,其中人均绿地面积增长稳定,由11.9平方米变为14.02平方米,财政支出中环保占比在0.024和0.027范围内波动。此阶段,安徽省积极响应十八大的相关决定,加快推进省内生态文明建设。在2016年出台了《安徽省生态文明体制改革实施方案》以及《关于扎实推进绿色发展着力打造生态文明建设安徽样板实施方案》。在城乡融合发展的完善阶段,安徽省城乡生态融合的综合得分由0.204变为0.227,期间人均绿地面积由14.32平方米增加到14.67平方米,财政支出中的环保占比未发生变化,依旧是0.036。城乡生态融合指标均在第一公因子上具有较大载荷,可见生态融合是城乡融合发展过程的关键环节,因此要重视生态文明建设,让城乡融合增速保质。

四、对策建议

(一) 着眼城乡经济融合发展,加快推进农业现代化建设

从城乡经济融合指标来看,要想提高城乡经济融合水平,缩小城乡人均可支配收入差距是关键。农业作为农村发展的基础,是农村经济增长和农民增收的主要渠道,新时代推进农业现代化建设是实现农业增产、农民增收的有效举措。一方面要深化农村经营体制改革,打破以往农村生产所存在的“小、散、乱”问题,加强农业基础设施建设,加快土地流转,实现农业生产的规模化、产业化;同时进一步健全农业生产保障制度,加大主要农产品损失赔偿力度,降低规模生产风险,为农业现代化建设创造条件。另一方面要培育新型农业经营主体,鼓励发展股份合作、专业合作等农民合作社,重点扶植地方特色农产品,打造集生产、加工、包装、销售“一条龙”的经济实体,允许地方扶助资金直接投向合作社,完善配套设施建设。加强农业产业化龙头企业与地方合作社的合作,允许龙头企业通过提供资金、技术以及专业人才等方式入股合作社。推动农业现代化建设还需进一步加强科技创新能力,完善农业科研项目的立项与评价机制,加强农业科研院所与地方农业生产合作社的联系,促进科研成果的转化。同时强化农业技术推广服务,引导合作社开展职业技能培训,打造现代化的农业产业技术体系。

(二)着眼城乡社会融合发展,完善城乡公共服务

为进一步提高安徽省城乡社会融合的发展水平,应促进公共资源在城乡之间的公平分配,完善城乡之间的公共服务。根据分析的结果来看,城乡最低生活保障比所占比重较大,因此应重点解决城乡居民在最低生活保障上的差距,实现城乡统一的低保标准。城乡最低生活保障标准的统一是实现城乡公共服务均等化的重要一环,也是必然结果。目前我国许多省市已经陆续实现和开展城乡最低保障标准统一的试点,安徽省也应尽快在全省范围内,结合各地的实际情况,分步骤、分批次地开展城乡最低保障标准统一工作的统筹,逐步建立起城乡统一的低保制度。城乡低保的统一除了需要实现补助的统一之外,还需重视其他资源的统一。一方面要支持城乡教育发展,推进城乡教育资源公平分配。对于极其偏远的农村地区,适度进行政策倾斜,加大对农村教育的财政投入,优化农村教师结构,鼓励建设标准化学校,采用“互联网+义务教育”的帮扶方式,推动优质教育资源向农村流动,缩小城乡教育发展差距。另一方面要加强农村医疗卫生建设,加大对农村医疗卫生的财政投入,改善农村医疗卫生机构的硬件设施以及整体环境,通过选派农村医生去城区医院交流学习的方式提升农村医生职业技能,鼓励城乡医疗资源要素流动,采取结对帮扶的措施支持农村医疗建设。

(三)着眼城乡生态发展,走绿色生态的发展之路

生态是可持续发展的基础,要想实现城乡融合发展的持续稳定上升,需进一步加强城乡生态建设。根据数据分析的结果来看,人均绿地面积以及财政支出中环保占比对安徽省城乡融合发展水平的影响很大。一方面要加强城乡绿地建设,优化城乡生态布局。遵循“智慧城市、绿色建筑、城市治理”的发展理念,使用节能环保材料,增加城市绿植覆盖率,建设凸显安徽特色的现代化园林城市。同时,加强乡村生态管理,禁止一切“林改耕和草改耕”活动,加强农村生态建设,将农村人均绿地保有量纳入农村建设考量范围。另一方面要弘扬生态文明,共建绿色社会,政府应妥善应对生态问题,在进行经济建设的同时注重生态领域的可持续发展,完善建成项目生态评价机制与监督反馈体系,秉持生态领域统筹发展的理念,加大绿色生态文明理念的宣传力度,依托电视、微博等大众传播媒介,将绿色生态文明理念渗透到国民教育中,引导居民树立生态文明主流价值观,促使其形成“节能、节水、节才、节地”的生态意识。