基于STIRPAT模型的长江经济带农业碳排放时空特征及影响因素分析

李兰兰,於 冉,於忠祥,秦 岩,曹益君

(安徽农业大学 经济管理学院,安徽 合肥 230036)

全球气候变化已经给社会经济发展带来一定的负面影响[1],人类活动所产生的温室气体排放是引起气候变化的重要原因[2]。在国家经济快速发展的同时,不可忽略对生态环境的保护与治理。长江经济带是指长江沿岸的经济圈,覆盖上海、江苏、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、重庆、四川、云南、贵州等11个省市,在全国具有重要的经济地位和战略地位,面积约205.23×104km2,占全国的21.4%,人口、经济总量均超过全国的40%,农业总产值占全国的40%[3]。随着农业现代化进程的加快,农地规模化、农业生产方式转变,以及农业生产能源消耗等导致温室气体排放量增大。据相关机构测算,长江经济带农业碳排量约占全国的1/3[3]。国务院《关于依托黄金水道推动长江经济带发展的指导意见》明确提出将长江经济带建设成为经济高效、生态良好经济示范区的战略目标。因此,发展低碳农业刻不容缓,而长江经济带是农业碳减排的重要潜力区,也是国家加快发展低碳绿色农业的重点区域。

国内外学者对农业碳排放的研究主要可归纳为三个方面:一是农业碳排放量的核算。田云等对我国31个省(市、区)1995—2010年期间的农业碳排放量进行了计算,结果发现, 2010年比1995年增加了12.31%[4];赵宇通过测算发现,江苏省农业碳排放呈现先增长后下降到快速增长再到缓慢减少三个阶段,同时预测未来15年间将呈现持续下降趋势[5]。二是农业碳排放影响因素的研究。杨钧通过DEA-Malmqusit指数法实证测出农业技术进步造成农业碳排放总量快速增加[6];张志高等对农业碳排放进行LDMI因素分解,发现生产效率、劳动力和结构因素对碳排放有抑制作用,而农业经济发展因素对碳排放具有促进作用[7]。三是农业低碳发展研究。齐晔等指出农业的低碳排放、高碳吸收、高碳生产率的特性将成为具有独特竞争优势的战略性低碳产业[8];Dagoumas和Barker指出低碳经济可以适应全球变暖危机,并且认为减排技术的创新与发展是推行低碳经济的重要保障[9]。

长江经济带已成为国家社会经济发展的重要战略区域,中国承诺在2030年左右达到碳排放峰值,而农业碳减排对于区域绿色发展具有重要贡献[10]。本文对长江经济带农用物质与土地利用过程中产生的碳排放总量及碳排放强度进行时空分析,运用STIRPAT模型对农业产业结构、农业就业人员、农村居民可支配收入、农业机械化水平、城镇化率、人均耕地面积等因素进行深入探讨,以期能为长江经济带低碳绿色农业、生态环境与经济社会协调发展提供借鉴。

一、长江经济带农业碳排放量与强度的测算

农业碳排放是指农业生产中由于化肥、农药、能源消费以及农业废弃物资源处理过程中直接或间接导致的温室气体的排放[11]。考虑到数据的全面性与可获取性,参考已有研究[12],从农用地利用过程来分析,计算农药、化肥、农膜、柴油、翻耕和农业灌溉6个碳排放因子所产生的农业碳排放总量。计算公式如下:

∑Ci=∑Qiλi

(1)

其中,Ci为农业碳排放总量,Qi为各碳源排放量,λi为各类碳源排放系数(见表1)。

表1 各碳源因子的碳排放系数

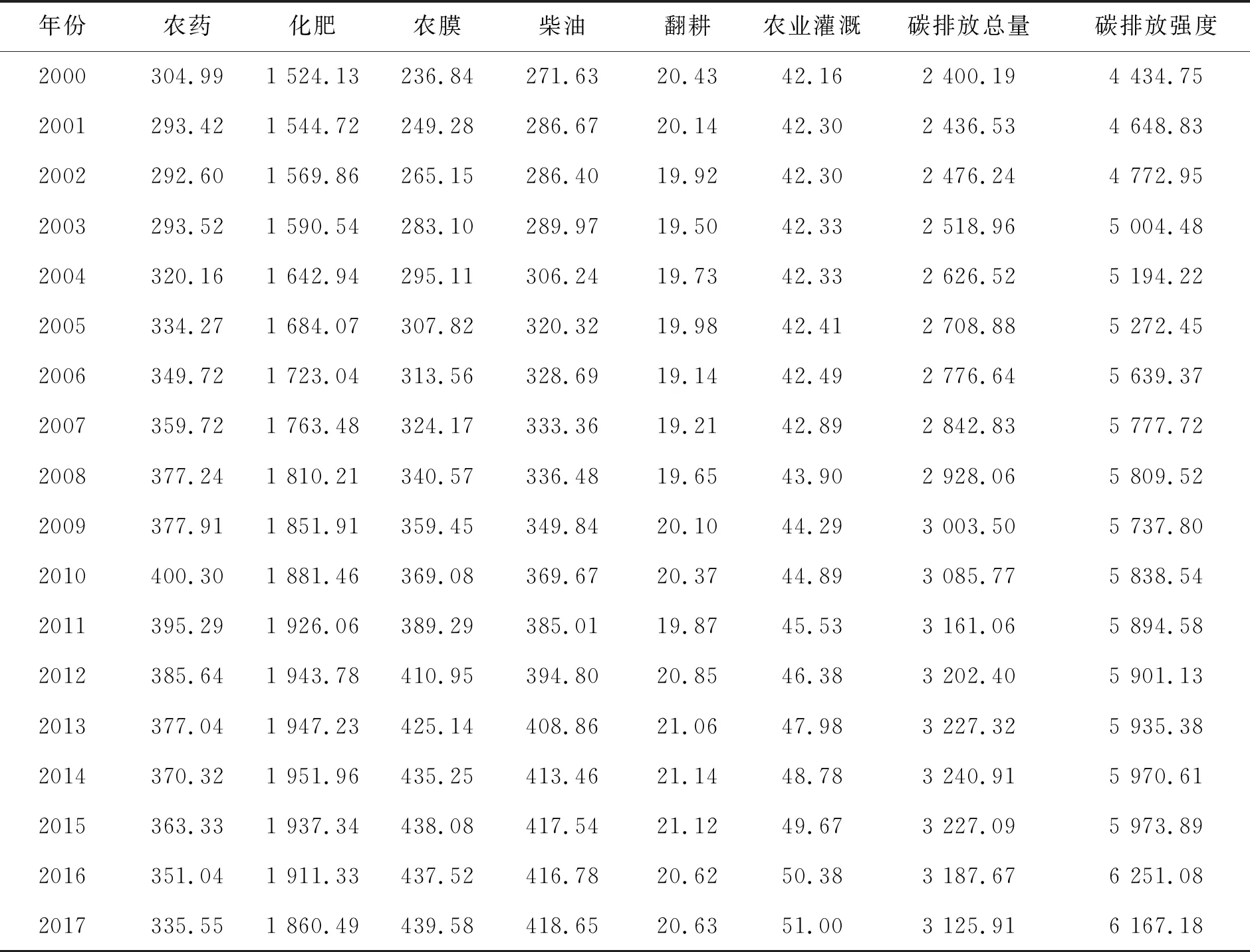

根据公式(1),利用2001—2018年《中国统计年鉴》《中国农村统计年鉴》《中国人口及就业统计年鉴》以及各省(市)统计年鉴等测算2000—2017年长江经济带各农业碳源因子排放量及碳排放总量和强度(见表2、图1)。其中,农用物质的使用量均以当年使用量为准,土地翻耕面积按照当年农作物总播种面积计算,农业总产值用农、林、牧、渔业总产值表示。对于部分年份数据的缺失,采用插值法进行处理。同时,涉及的经济指标以1990年为基准年价格计算,以消除价格变化的影响。

表2 长江经济带2000—2017年农业碳排放及其结构变化 万吨

图1 长江经济带2000—2017年农业碳排放总量及农业碳排放强度

二、长江经济带农业碳排放特点

(一)时间分布特点

由表2和图1可见,长江经济带11省(市)农业碳排放总量和碳排放强度在2000—2017年间总体呈逐步上升趋势。从2 400.19万吨增长到3 125.91万吨,年均增长1.49%。碳排放强度从4 434.75kg/hm2增加到6 167.18kg/hm2,年均增长率1.87%。对长江经济带农业碳排放影响最大的碳源是化肥施用量,约占61.5%,其次是农用柴油、农药、农膜、灌溉、翻耕,依次占比为12.1%、12.1%、12%、1.5%、0.7%。从农业碳排放增长速度看,农膜增长速度最快,年均增长3.7%;其次是柴油、化肥、灌溉、农药,年均增长分别为2.6%、1.92%、0.63%、0.13%;翻耕增长速度最慢,年均增长0.08%。

长江经济带农业碳排放大致可分为三个阶段:第一阶段是2000—2003年,农业碳排放总量呈缓慢增长,从2 400.19万吨增长到2 518.96万吨,年均增长1.22%;碳排放强度在此阶段,上升速度快,年均增长3%。这是因为这一阶段,我国进入工业化快速发展时期,农业收益较低导致农民种粮积极性不高,农业能源消耗少,使农业碳排放总量增长缓慢,而农作物总播种面积减少,造成农业碳排放强度迅速增加。第二阶段是2004—2014年,农业碳排放总量呈快速增长趋势,从2 626.52万吨增长到3 240.91万吨,年均增长2.32%。相应地,这一阶段农业碳排放强度也呈现上升趋势,年均增长1.6%。主要原因是,国家从2004年开始全面推广农村税费改革,实行减征或免征农业税,这些惠农政策提高了农民的种粮积极性,农民为提高单位面积产量加大化肥、农药的使用[21-22],从而造成这一阶段农业碳排放总量及强度快速增加并持续上升。第三阶段是2015—2017年,农业碳排放总量呈下降趋势,从3 227.01万吨减少到3 125.92万吨,年均减少0.14%。碳排放强度增速也呈下降趋势,年均增长率0.02%。这主要是由农业物质利用率提升以及国家发展绿色农业理念的加深所致。

(二)空间分布特点

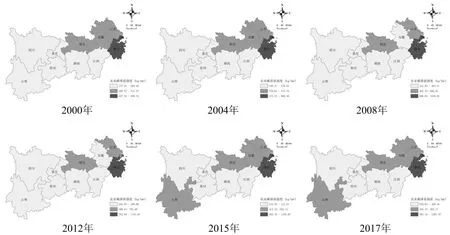

利用ARCGIS 10.2软件对各省(市)2000—2017年农业碳排放总量进行空间分析(见图2)。

图2 2000—2017年农业碳排放总量空间分布

由图2可知,农业碳排放总量少的地区有上海、重庆、贵州。上海市土地总面积小,耕地面积更少,而重庆、贵州两地,丘陵、山地面积大,不利于从事农业生产活动。农业碳排放总量处于中间的地区有四川、云南、湖南、江西、浙江,这些地区水资源丰富,耕地面积广阔,利于从事农业生产活动。农业碳排放总量多的地区有湖北、安徽、江苏,均位于长江中下游平原,农业种植历史悠久,有较好的农业生产基础。可见,农业碳排放高的地区主要集中在耕地面积广、利于从事农业生产活动的农业大省。

农业碳排放强度即单位面积碳排放,反映农业碳排放的区域差异性[13]。计算公式如下:

(2)

其中,β为农业碳排放强度,Ci为农业碳排放总量,L为农业总播种面积。

根据公式(2)对长江经济带各省(市)2000—2017年农业碳排放强度(见图3)进行空间分析。

由图3可知,农业碳排放强度具有明显的差异性。农业碳排放强度相对低的地区有贵州(最低)、四川、重庆、湖南、江西、云南,这些省(市)大多为山地、丘陵地区,不利于粮食生产。农业碳排放强度位于中间的地区有安徽、湖北、江苏、上海。农业碳排放强度相对高的地区为浙江。可见,农业碳排放强度高的地区主要集中在社会经济发展快,地形相对平坦的地区。

图3 2000—2017年农业碳排放强度空间分布

三、长江经济带农业碳排放影响因素

Ehrlichg和Hdlden在20世纪70年代初期最先提出环境影响的一般公式IPAT模型[17],由于模型并不能合理反映出人文因素对环境的影响,dietz等人对模型进行改进,建立STIRPAT模型[18]。该模型的表达式为:

I=αPb×Ac×Td×μ

(3)

其中,I为生态环境,P为人口,A为人均财富,T为技术,μ为模型误差。研究长江经济带农业碳排放影响因素,结合区域实际情况,并参考相关研究[19-20],可知农业碳排放受到经济发展、科技进步、政策、人口等因素影响比较显著,从农业从业人员数、农业机械化水平、农村居民可支配收入、农业产业结构、城镇化率、人均耕地面积等方面将模型扩展为:

I=αPb×Sc×Td×Je×Uf×Ggμ

(4)

式中,I为农业碳排放,P为农业从业人员数,S为农村居民可支配收入,T为农业机械化水平,J为农业产业结构(种植业占农业总产值的比重),U为城镇化率,G为人均耕地面积。为降低模型误差,对等式两边取自然对数处理:

lnI=lnA+blnP+clnS+dlnT+elnJ+flnU+gflnG+lne

(5)

按照经济发展水平和所处地理位置将长江经济带分为东、中、西三部分,东部地区包括浙江、江苏、上海,中部地区包括安徽、湖北、湖南、江西,西部地区包括重庆、四川、云南、贵州[23]。根据所构建的模型公式,通过Eviews软件得到如表3所示回归结果,R2最低为0.937 1, F统计量的p值为0.000 00,模型拟合度较好。

由表3可知,农业就业人员、农村居民可支配收入、农业技术水平、农业产业结构、城镇化率对长江经济带11个省农业碳排放增长有显著影响。影响因素每发生1%的变动引起农业碳排放量分别发生0.43%、-0.07%、0.29%、0.41%、-0.05%的变化。农业就业人员减少表明一定时期内就业人员向第二、第三产业转移,由于长江经济带处于发展现代农业的转型期,短期内农业基础设施建设造成资源的消耗,农业碳排放增加。农村居民可支配收入增加表明经济发展快,使农业碳排放总量减少。农业技术水平反映农业机械总动力的增加,农业能源消耗的提高必然增加农业碳排放。长江经济带农业产业结构变化小,种植业约占农业总产值50%左右,一定程度上造成农业碳排放总量增加。整个区域城镇化率的提升、农业人口规模的减少、人民生活水平的提高、低碳消费理念的兴起对农业碳排放增长起到抑制作用。人均耕地面积减少对农业碳排放起到一定的抑制作用,随着城市化的快速推进,土地占用不可避免,土地资源减少、人口的增加,使人均耕地面积下降[24],农业能源需求降低可抑制农业碳排放,但对整个区域来说人均耕地面积的变化对农业碳排放影响不显著。

表3 长江经济带农业碳排放影响因素结果分析

东部地区农业就业人员、农村居民可支配收入、城镇化率对农业碳排放影响显著。因为东部地区经济发展相对迅速,第二、第三产业发展快,农业就业人员减少,对农业碳排放影响大。农村居民可支配收入的增加及城镇化率水平的提升以及农民自身科学文化素质的提高,有利于农业碳排放总量的减少。中部地区农业技术水平及人均耕地面积对农业碳排放影响显著。中部地区耕地面积广,粮食产量多,近年来人口增加,人均耕地面积减少,农业机械化水平提升快,以及国家政策扶持推广使用高效、低污染的大型农机等,抑制了该地区的农业碳排放。西部地区,农业就业人员、农村居民可支配收入、农业技术水平对农业碳排放影响显著。农业就业人员多,城镇化水平相对低,农村居民可支配收入不高,经济发展相对缓慢,同时受地理环境影响,农业机械化水平低,造成农业碳排放增加。

四、结论与启示

在对长江经济带11个省(市)农业碳排放量与排放强度核算的基础上,进行时空分析,并运用STIRPAT模型对农业碳排放的影响因素进行深入研究,得出如下结论:

第一,2000—2017年,长江经济带11省(市)农业碳排放总量从2 400.19万t增加到3 125.91万t,年均碳排放增长率1.49%。碳排放强度从4 434.75kg/hm2增加到6 167.18kg/hm2,年均农业碳排放强度增长率1.87%。农业碳排放源中,化肥使用对农业碳排放影响大,占比61.5%,农业翻耕影响最小,占比0.7%。

第二,农业产业结构、农业就业人员、农村居民可支配收入、农业技术水平、城镇化率对长江经济带11个省农业碳排放增长有显著的影响。农业供给侧结构性改革可促使农业碳减排。建议结合地区农业生产力和地理环境,适度推行土地流转和规模化经营政策,同时鼓励农业从业人员引进农业绿色环保技术,促使农业生产资料的合理利用。

第三,长江经济带中东部经济发展快,农村居民可支配收入及高城镇化水平推动农业碳减排,应在经济发展、城镇化过程中适量增加农业就业人员,合理配置土地资源,降低能源消耗;中部农业技术水平和人均耕地面积能抑制农业碳排放增长,需提高农机利用率、农村居民可支配收入,同时优化农业产业结构,减少农业生产物资投入大的作物种植面积,积极采用低碳高产新品种;西部经济发展相对落后,农业碳排放总量上升速度快,要重视农业现代化技术的研发,充分发挥科技在农业发展中的作用,提高农民可支配收入,推行农业绿色生产方式,促进低碳农业的宣传和教育,提高劳动者低碳意识,做到经济发展与生态环境相统一。