数理比例技术在文艺复兴时代的延续

——以邓斯泰布尔的等节奏经文歌创作为例

宋 戚

[内容提要]文艺复兴初期英国作曲家约翰·邓斯泰布尔的12首等节奏经文歌,无疑是15世纪初欧洲等节奏经文歌体裁的经典代表。等节奏经文歌可谓中世纪时期音乐创作手法最具智性和理性的音乐体裁。邓斯泰布尔的等节奏经文歌创作,不仅巩固了传统的等节奏范式结构,同时,他还在传统等节奏结构的基础上,以新的对位形式摆脱了传统技法的束缚。以此,等节奏技术则成为邓氏赋予经文歌体裁以多元“结构力”要素的重要载体。本文重在论述邓氏等节奏经文歌低音固定声部的等节奏结构特点,以及固定节奏、固定旋律与重复的相应曲体部分之间所具有的数理比例逻辑发展关系。

引言

在 14、15 世纪之交的中世纪与文艺复兴过渡阶段,围绕等节奏技术展开的一系列带有数理思维的创作技术,不仅包括了微观的节奏和旋律的结合逻辑,还涉及到宏观上曲体结构的数理比例减缩与扩张关系,如三重曲体结构的比例减缩、“上密下疏”的多声部节奏形态、“微妙艺术”(ars subtilior)阶段的典型节奏型等。尤其,在曲体结构上,作曲家多以长休止或二声部对位织体作为界标,使得经文歌等其他音乐体裁的低音固定声部在数理比例的控制下更具有了形式自律性的意义。因而,这些在音乐构成形式上的不断丰富与突破,可谓反映了音乐风格在传统与变革之间的演变。

在文艺复兴初期,英国作曲家约翰·邓斯泰布尔(John Dunstable,约1385—1453)的12首等节奏经文歌,无疑是15世纪20-30年代欧洲等节奏经文歌创作的主要代表。以邓斯泰布尔为重要代表的英国等节奏经文歌创作,进一步巩固了传统的范式结构。以此,等节奏的范式结构则成为邓氏赋予经文歌体裁以多元“结构力”要素的重要载体。因而,本文重在论述邓氏等节奏经文歌固定声部(Tenor)的等节奏结构特点,以及固定节奏、固定旋律与重复的相应部分之间所具有的逻辑比例发展关系。

就等节奏结构的自身形态而言,固定旋律(Color,“克勒”,以下简称“C”)与固定节奏(Talea,“塔里”,以下简称“T”)的关系决定了等节奏技术的复杂程度。而且固定声部的等节奏结构可以说是整个作品曲体架构最稳定的基础部分。通过表1不难发现,邓斯泰布尔的12首作品,在固定旋律与固定节奏的构思上,无不体现了等节奏技术的范式结构——“整数差位交合”。而在等节奏内部形态的构思方面,邓斯泰布尔构思出多种固定旋律与固定节奏的结合关系。

表1.邓氏12首等节奏经文歌的固定声部等节奏结构与节奏比例减缩形态

整体观之,构成这些作品的低音固定声部的等节奏结构,主要表现为固定旋律与固定节奏之严格同始同终的形态。毋庸置疑,从等节奏形式构成的二元因素结合关系切入,仅邓氏的中晚期作品《阿尔巴努斯红色》(Albanus roseo rutilat)为“非整数差位交叠”的等节奏结构形态。除此之外的其他作品皆是规整的“整数差位交合”的等节奏范式结构。继续深入挖掘,在固定旋律和固定节奏呈整数比(差位)关系的11首作品中,等节奏结构的内部——又以C=2T的比例为主导,并辅有C=T、C=3T、以及C=4T等其他的关系比例形态。同时,邓斯泰布尔早、中期等节奏经文歌作品的整个固定声部,均被安排了变化重复的三重(tripartite)部分。同时,邓氏还将固定节奏的基础节奏(integer valor)作以两次连续的成比例减缩。

一、以C=2T为主导,辅有C=2¾T的等节奏结构形态

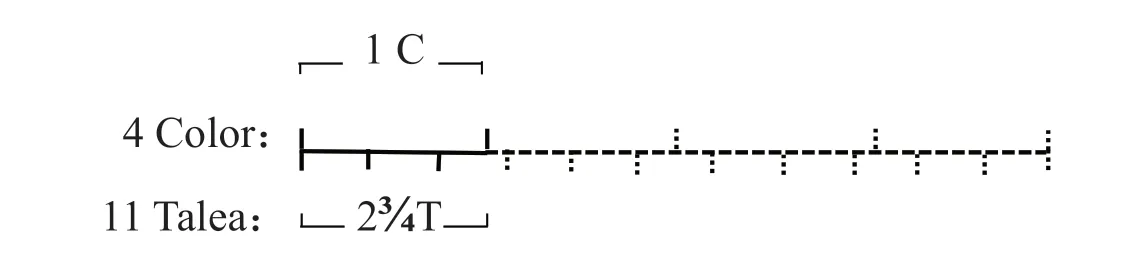

等节奏形式构成的二元因素——固定节奏(“T”)与固定旋律(“C”)的结合关系形态,可以说形成了等节奏结构的基本类型。其中,第一类关系形态,即无论固定旋律和固定节奏为何种比例的对应关系,但凡一个完整固定旋律对应数个以整数值重复的固定节奏型,于是便形成了旋律与节奏相结合的整数差位关系。邓斯泰布尔早、中、晚三个创作时期的近乎所有等节奏经文歌作品运用了“整数差位交合”的规整等节奏结构类型。然而,较为特殊的是,作曲家仅将作品《阿尔巴努斯红色》(Albanus roseo rutilat)的固定声部设计为C=2¾T的等节奏结构关系(见表1加粗字体)。也即,一个旋律主题的完整陈述,需要对应重复两次的固定节奏型,且外加固定节奏整体的¾部分。若要使等节奏结构获得一次固定旋律与固定节奏同步开始与结束的对应形态,那么,4个固定旋律须包含有11个完整固定节奏的比例关系(见图1)。可见,第二类“非整数差位交叠”的等节奏结构类型,已然居于邓氏等节奏经文歌创作的次要地位。所以说,从14世纪下半叶以来,等节奏结构中固定旋律与固定节奏之间的非整数复杂结合关系,已被等节奏技术的范式规整结构所取代。

图1.三声部作品《阿尔巴努斯红色》的“非整数差位交叠”等节奏结构类型

作为主导等节奏经文歌风格的低音固定声部,在15世纪20-30年代英国作曲家的创作中,呈现出以1:2整数比为主导的固定旋律与固定节奏之结合关系。究其内部构成,不难发现,邓斯泰布尔早期和中期所创作的7首完全等节奏经文歌,加之晚期1首仅固定声部引入等节奏结构的(《美妙的童贞女》)等节奏作品,皆引入了均分、规整的等节奏最小基本单位——C=2T(见表1)。也即,一个音高旋律须对应至少两个形态相同的节奏组是等节奏结构形成的基本条件(见图2)。作为经典的等节奏结构形态(classical isorhythmic pattern),完全安排于不断发展变化的音高旋律中的两个等距同形的节奏重复模式,也是等节奏结构形成的最小基础排列值(minor permutations)。

图2.满足等节奏结构形成的基本形态

其中,与早、中期二等分固定节奏结构(C=2T)的作品略不相同的是,晚期作品《美妙的童贞女》(Specialis virgo)的固定声部运用了两个连缀起来的不同形态的二等分等节奏结构(C1=2T1、C2=2T2)。而且,在这两个独立形态的等节奏结构两端,还加有一定篇幅的引入和尾声等附属部分。虽然,这部晚期作品已具有脱离传统等节奏结构内部规则的新特点,但所谓独立的两个等节奏结构却在固定节奏的形态上,又以一定的比例关系彼此关联。

整体观察“整数差位交合式”的等节奏结构,一个较长的固定旋律(C)平均对应二次到四次(2T、3T、4T)原样重复的固定节奏(见表1)。因而,在一个旋律被严格安排数次同一节奏音型反复的过程中,每一次固定节奏的重复都会对应唯一且新的音程性和声对位形态。固定旋律在整数差位交合式等节奏结构的完整陈述中仅呈现一次,且固定节奏与其一起开始,并一同结束。最终形成了一个完整且不可分割的(unipartite)旋律与节奏相结合而来的等节奏结构。以此辩证地来看,恰是旋律乐思的展开给予原样重复的固定节奏以音型上的变化。反过来,不断变化的旋律音型又在严格重复的固定节奏形态之统摄下富有了同一性。这可谓整数差位交合式等节奏结构二元构成要素——固定旋律与固定节奏相结合后所具有的对立统一关系。

二、“整数差位交合”的多样内部形态

邓斯泰布尔晚期的三首作品《欢乐吧,荣耀的玛利亚》(Guade virgo salutata)、《来吧,圣灵》(Veni sancte spiritus)、Textless motet(无文本的等节奏经文歌),则被安排了其他比例关系的等节奏内部形态(见表1等节奏结构斜体字)。其中,三声部的部分等节奏经文歌《欢乐吧,荣耀的玛利亚》,是以三个重复的固定节奏型与一个完整的音高旋律相结合(C=3T)。同时,等节奏结构的前后还缀有引入部分的导入,以及独立于固定节奏之外的终止式部分。最终,该作形成了“引入+C=3T+独立附加终止”的曲体结构。

晚期最后两首更为特殊的三声部等节奏经文歌,在等节奏结构的内部形态上显然跳脱了传统规则的束缚。其中,作品《来吧,圣灵》的固定声部所引入的等节奏结构,已不具备整数差位等节奏结构形成的基本条件。单一旋律对应一个没有任何形态反复的节奏组(C=T)——以此形成了一个特殊的等节奏结构。可见,此等节奏结构中的固定旋律与固定节奏呈现出1:1的结合关系。然而,邓斯泰布尔又将C=T的等节奏结构作为乐思发展的原型,依次以倒影和逆行的复调手法两次展衍了固定声部的固定节奏形态。同时,在变化发展的两次重复结构中,第一次倒影部分的节奏时值不变,而第二次的逆行部分则将节拍转换为二拍子的С(2/4拍),节奏时值随即也减少了1/3。所以,三个等节奏部分的固定节奏时值呈3:3:2的比例关系。

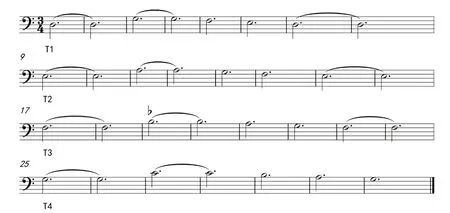

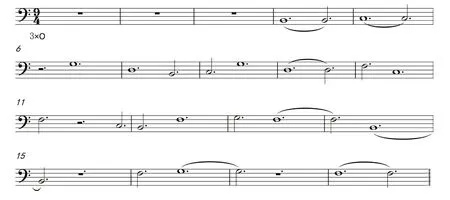

例1.三声部等节奏经文歌《来吧,圣灵》固定声部的等节奏结构

第一等节奏结构主题:C1=T

第二等节奏结构:C2=T’

第三等节奏结构:C3=T’’

与此同时,在固定声部—等节奏结构的两次变化重复中,固定旋律也得到了两次复调化的展衍。基于C1旋律形态的第一次重复(C2),邓斯泰布尔运用了以主题首音g为转位轴的倒影手法。继而,将固定旋律(C1)主题作以逆行的处理,以致形成了固定旋律的第二次变化重复形态(C3)。总之,固定旋律的三次陈述,经历了主题原形呈示—倒影对位—逆行对位的变奏过程(见例1[1]全文谱例均出自Bukofzer,Manfred F.ed.,John Dunstable:Complete Works (Musica Britannica,viii.) .London:Stainer and Bell,for the Royal musical association and the American Musicological Society,1953.)。虽说该作的等节奏部分并非为传统的范式结构,但整体来看,作曲家的创作核心更倾向于对等节奏结构内部旋律与节奏形态之自身形式意义的挖掘。邓斯泰布尔通过时间与方向上的变化,进而使等节奏内部的固定节奏和固定旋律产生出新的结合关系。

最后一首三声部固定声部无文本的不完全等节奏经文歌,仅低音固定声部运用了等节奏技术。第二声部—对应固定声部以及最高声部,均为固定声部的自由对位声部而非等节奏结构。然而,看似规整的C=4T等节奏结构形态,其内部的固定旋律形式却也有着严格变奏的重复形式。即,在四个固定节奏的重复过程中,每个节奏组所对应的固定旋律同时也以变奏的形式重复。

具体来看,固定旋律随着每个固定节奏的重复,依次作以高二度的旋律模进。传统固定声部的等节奏结构,“表现为固定的节奏进行不取决于音高的线条……Talea始终是在不同的高度上重复。[2]钱亦平、王丹丹.西方音乐体裁及形式的演进[M].上海音乐学院出版社,2003:133.”然而,这首等节奏经文歌的旋律形态却跟随固定反复的节奏型,建构出基于自身形体变奏的独立形式。固定旋律的母体是以d-g的上行四度开始,顺而级进下行回落至d音。与固定节奏相一致变化重复的固定旋律,分三次以高二度模进的形态——变化地重复了具有封闭形式的旋律母体(见例2)。若细化固定旋律与固定节奏的结合关系,于是就形成了=T4的等节奏结构的内部形态。

例2.无文本等节奏经文歌带有模进形态的固定低音声部

总之,从微观角度观察邓斯泰布尔等节奏经文歌的创作历程,其早、中、晚三个时期的作品,历史地体现出渐至复杂的等节奏内部结构。这主要呈现在等节奏构成要素——固定旋律、固定节奏——的多元化对位方式以及结合关系。然而,宏观地来看,与“马肖时代”以来法国“非整数差位交叠”的等节奏内部结构相比,邓斯泰布尔及其同时代文艺复兴早期英国作曲家的等节奏结构构思手法,已然全面地规约于整数比例的范式结构中。

从重复与变化的形态角度来说,作为范式的“整数差位交合”等节奏结构,体现出变化中的旋律线条结合固定反复的节奏音型这一重要的创作手法。也即,旋律和节奏的变与不变相结合,二者却同一而终。固定旋律与固定节奏可谓等节奏结构建构的核心“二元性”元素。基于二者相结合的关系,等节奏的内部又呈现出变与不变的二元化形态。所以,这在笔者看来,等节奏经文歌之固定声部的范式“结构”具有“双二元”的统一对立思维。当然,相较于对其进行复杂化的“非整数差位交叠式”的等节奏结构而言,规整、统一的旋律与节奏之整数结合关系,无疑会形成更加稳定的基础性固定声部结构。在二元分离的音乐本体元素中摄入二元矛盾的变化与重复之结合关系,再加上统一的起讫,以此,从“整体差位交合”的等节奏结构的内核当中足以生发出音乐发展的持续性动力。

此外,等节奏技术所特有的“时间”和“空间”意义也完全确立了下来。在维特里后期等节奏于经文歌的创作中,“时间”之意义体现于固定旋律所依存的历时推演的自由、复杂的节奏形态。基于记谱法的更新与实践,二分法的音符以及时值更为短小的音符的使用,大大丰富并扩展了当时的节奏形态。同时,一些如切分、休止、附点和各类变化音(延留音)等因素也加入了进来。而等节奏技术的“空间”意义,则又生成于固定旋律与固定音列二者之间共时结合的相互作用之关系中。固定音列与固定节奏的同质关系,源于二者的重复形态。重复作为等节奏技术的核心形式,对等节奏经文歌的历史发展起到了重要的推动作用。“一言以蔽之,重复是塑造音乐和其他所有‘美’的艺术形式时的决定性因素。[1]【墨】卡洛斯·查韦斯.音乐中的思想[M].冯欣欣,译.孙红杰,校.西南师范大学出版社,2015:39.”

所以说,在邓斯泰布尔等节奏经文歌的创作中,等节奏技术的“空间”关系,尤以固定音列与固定节奏的整数差位-同步进行最为典型。具体形态体现于,一个完整的固定旋律配以固定节奏的多次重复进行——旋律与节奏一同开始且又于某一时刻共同收束。那么,从等节奏经文歌技术的发展历史视之,推动等节奏经文歌风格发展的技术手段,在经历了世纪之交——复杂到无以复加的阶段之后,再一次于英国等节奏经文歌的创作中获得了范式结构的“回归”。

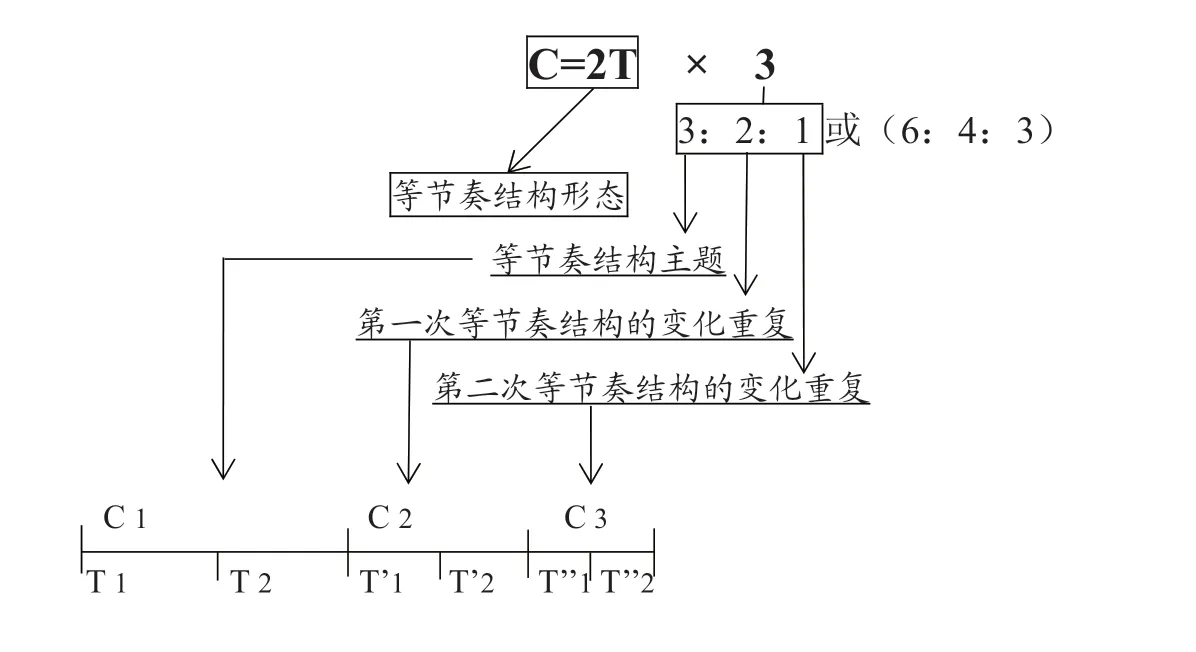

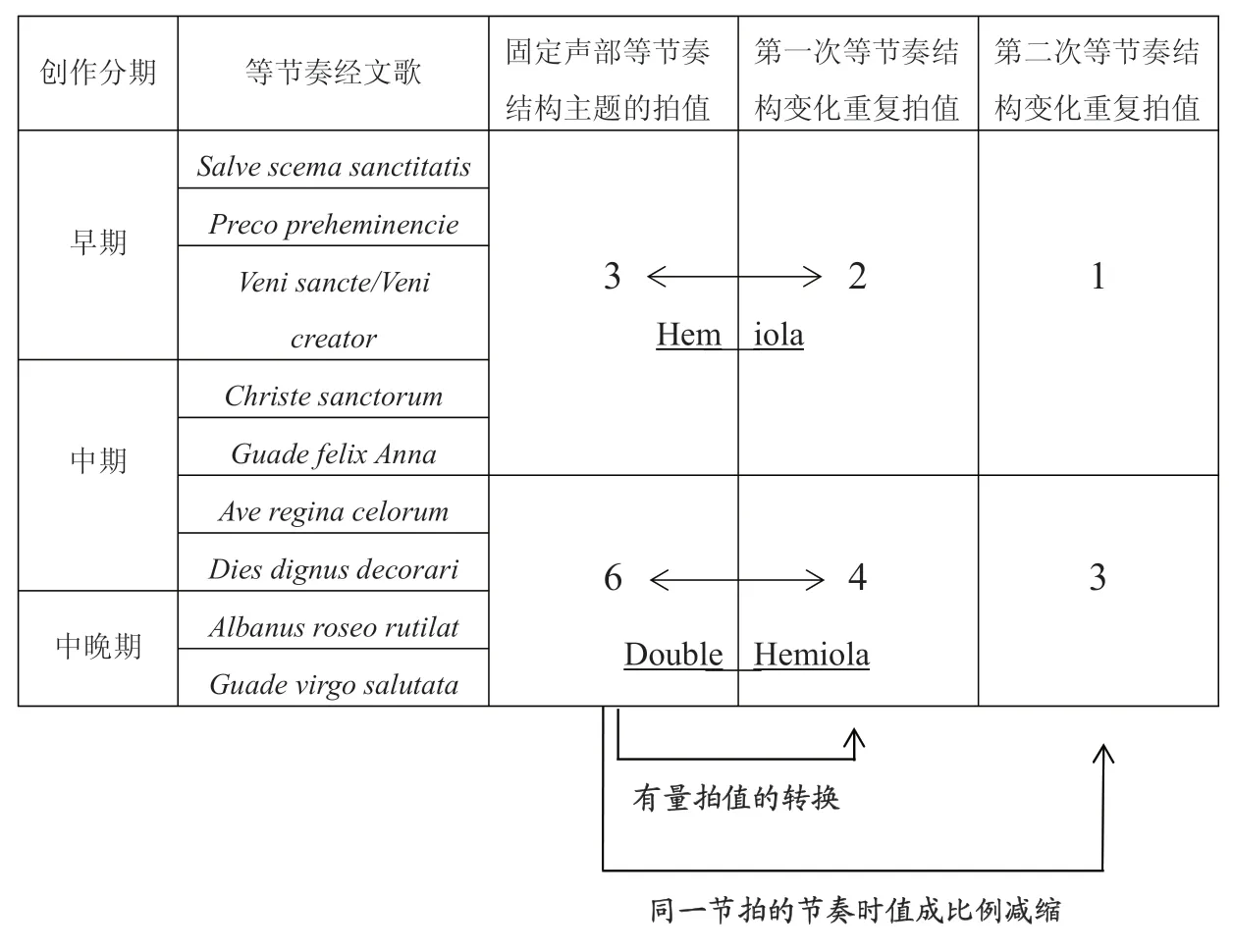

三、三重曲体结构中基础节奏的成比例减缩

继续将分析的视野推至作品宏观曲体结构的构成层次上来。从外部结构的层次构成来看,除晚期三首(《美妙的童贞女》、《来吧,圣灵》、无唱词文本)之外的其他作品的等节奏整体结构,均呈现出三倍重复(× 3)的固定节奏变化形态。而且,作曲家以逐渐加快的笔触,使得作品整体和声运动的紧张感(harmonic pulse)逐渐增强。在固定节奏第一次原型的陈述之后,邓斯泰布尔又以两次成不同比例的时值减缩手法,整体上变化重复了固定声部之固定节奏的基础节奏(integer valor)。这三次以固定声部为核心的等节奏结构的完整铺陈,分别被称为等节奏结构主题、第一次等节奏结构的变化重复与第二次等节奏结构的变化重复(见图3)。邓斯泰布尔所有三重曲体结构的等节奏经文歌,可将三部分之间的固定节奏比值减缩形态(numerical proportions)分为两类:5首作品(早期3首与中期2首)以3:2:1的节奏时值比例关系变化重复等节奏结构的主题。另外4首作品(中、晚期各两首)则以6:4:3的时值比例达至固定节奏的三次完整陈述(见表1)。

图3.固定节奏成比例减缩的三重曲体结构,以C=2T的变化重复为例

通过表2,可以发现,等节奏结构主题的节奏原型在以3:2:1或6:4:3的减缩过程中,音乐的运动速度在不断持续的加快。两种节奏时值减缩的变化重复部分,先以3:2的横向“赫米奥拉”(Hemiola)或6:4两倍“赫米奥拉”(2×3 :2×2)的比例形态进行变化。而最后部分的节奏时值则又以相同的三拍子,与第一部分等节奏结构主题的节奏原型呈3:1或2:1的时值减缩比例。整体而言,邓斯泰布尔这9首三重曲体结构的等节奏经文歌,其固定声部均以三拍子的Ο(6/8)为基础,进行长拍的完全(2×)与不完全(3×)的变化。而后,在第一次成比例变化重复的部分,基础节拍转换至二拍子的С(2/4)。以此,等节奏结构主题与第一次等节奏结构的变化重复之间的——单倍或双倍“赫米奥拉”节奏时值的比例变化,无疑是由于有量节拍的完全与不完全的转变所致。而曲体第三部分时值的变化,又是在之前第二部分的二拍子交替回归至三拍子(Ο)之后,与主题原型在相同的三拍子基础上,进行了同拍节奏时值的比例减缩。

表2.邓斯泰布尔等节奏经文歌之三重曲体结构固定声部的两类节奏比值形态

笔者拟以邓氏早、中期四声部的《致敬,救世主的象征》(Salve scema sanctitatis)与三声部的《值得赞美的日子》(Dies dignus decorari)分别作为3:2:1和6:4:3三重结构的时值比例变化的例子予以具体分析和论述。详细观之,这两部作品的等节奏结构主题及其第一、第二次的整体重复,主要以固定声部节奏时值成比例的变化,作为音响结构不断向前推进的动力性核心因素。其中,《致敬,救世主的象征》三个整体部分的固定声部的有量节拍为3×Ο-3×С-Ο。也即,等节奏结构主题及其第一次的整体变化,特别是在节拍形态上发生了质的转变。虽两个部分在长拍层面为完全形态(perfect modus),但在有量节拍之节奏组合形式的中拍层面,二者却具有三分法(perfect tempus)与二分法(imperfect tempus)的节奏组合区别。故而,等节奏结构主题及其第一次整体变化重复的节奏时值发生了3:2比例变化。而第三部分的时值减缩比例,则是通过对等节奏结构主题9/4拍节奏时值的1/3减缩变化而来(见例3)。最终三个部分的节奏时值减缩形态,本质上分别是由有量节拍的转换,以及相同节拍下的节奏减值依次获得。

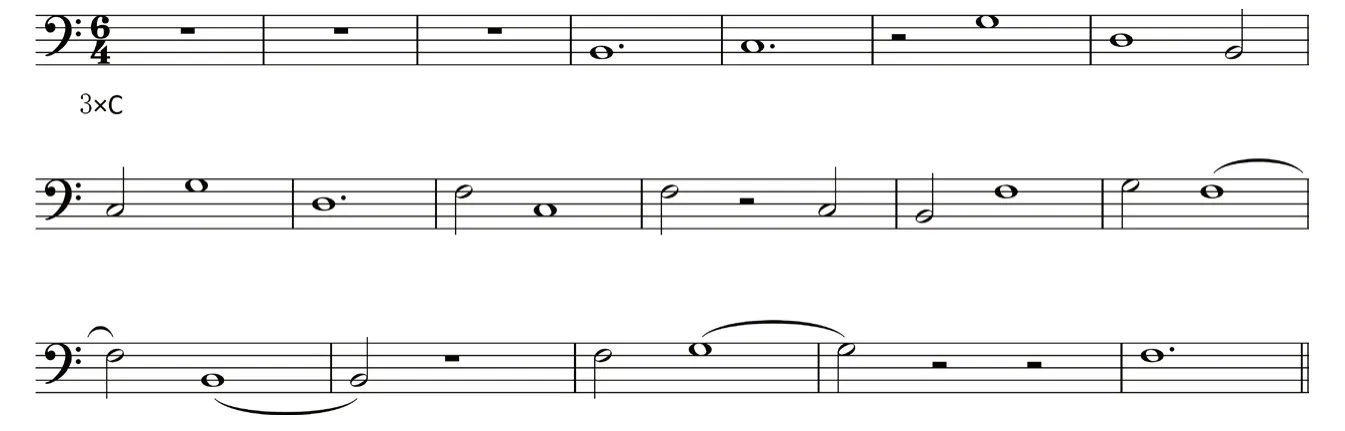

例3.四声部等节奏经文歌《致敬,救世主的象征》固定声部三个等节奏结构的Talea 1

①等节奏结构主题 T1

②第一次等节奏结构的变化重复 T’1

③第二次等节奏结构的变化重复 T’’1

同理,另外一类时值比例关系6:4:3的前两个部分(等节奏结构主题及其第一次重复),仍是基础节拍的完全与不完全形态所引起。如例4中三声部作品《值得赞美的日子》前两个部分的节拍形态,分别为长拍层面的形态相同而中拍不同的2 ×Ο(不完全长拍-完全中拍)、2 ×С(不完全长拍-不完全中拍)。因此,节奏时值随之也呈3:2的比例关系。但当等节奏结构第二次变化重复时,有量节拍在与等节奏结构主题具有同态的情况下,节奏时值仅为主题的½。也即,等节奏主题与第二重复结构的节奏时值比为2:1。例4第一等节奏结构主题部分与第三部分同为不完全长拍的2 × Ο(6/4拍),但节奏时值却作以一半的减缩。所以,整体来看,曲体三重结构总体呈现出6:4:3的时值比例形式。

例4.邓斯泰布尔三声部等节奏经文歌《值得赞美的日子》固定声部节奏减缩形态

此外,以节奏减缩变化而旋律固定重复的三重部分,由于固定声部所对应的高声部始终为发展性的旋律音高,因而纵向结构的和声形态也在持续的变化中推进。然而,仅就一首例外的中晚期作品《欢乐吧,荣耀的玛利亚》(Guade virgo salutata),在固定声部-等节奏结构主题陈述完之后的两次重复过程中,纵向音程性和声形态的连续推进则与基础节奏所对应的和声部分保持一致。也就是说,固定声部-等节奏结构的三次陈述,无论是节奏,还是旋律音高,均呈现出变奏重复的形态。正是因为固定声部-等节奏结构主题所对应的高声部旋律,在之后两次的重复中也以典型的变奏形态重复,而非自由发展的持续变化,所以,整个三重等节奏结构的音程性和声形态并没有发生变化却与固定节奏同步重复着。

总之,在等节奏结构主题的三次陈述过程中,有量拍值的交替与减缩,可以说是邓斯泰布尔时代等节奏经文歌创作的曲体范式。等节奏结构发展的前两个部分,主要在有量节拍之完全长拍的前提下进行中拍基础节奏的完全与不完全转换。具体到音符形态的构成,完全长拍由三个短音符(■)组合而来。而实现拍值比例3:2转换的根源,则来自于构成中拍时值的三个或两个小音符(◆)不同组合方式。最后一个部分的有量节拍,则与第一部分的等节奏结构主题一致,并进行长拍-中拍层面音符时值的减缩。

如此以来,在音乐时间的延续过程中,简单且规整结构的意义彰显于严格数理控制下的成比例扩张或减缩的空间性维度中。尤其是最为常见的在表面形式上看似减缩的变化,其实质却并非是同一有量拍值的节奏比例减缩。同上述所论及的那样,拍子的三分、二分之变化,同样也会表现出节奏时值的减缩形态。这在笔者看来,无论简单化的等节奏结构是以上述何种形式呈现了节奏的减缩变化形态,作品主要结构在变化重复时,趋于紧缩的空间性扩张,无疑生发于数理思维的有序“编织”过程里。

历史地来看,等节奏结构的时值整体成比例减缩手法,最早见于14世纪初叶维特里等节奏经文歌作品中的“类减缩”(pseudo-diminution)反复结构。由于不多于两次的减缩反复单位,在结构上也不能形成一定的规模,所以说,在本质上,此类减缩手法仅是严格的比例减缩结构的雏形。继而,经过14世纪中、下半叶,此创作技术在马肖经文歌的创作中进一步成熟发展,最终形成了多元化的横向等比结构。可以说,14-15世纪初,法国等节奏结构的有量拍值减缩手法,直接为15世纪上半叶英国等节奏经文歌整体比例减缩的三重变化曲体结构的形成奠定了坚实的基础。

就音乐形式发展的动力而言,等节奏技术由于音高与节奏二元因素相结合的单一、固定模式,最终导致了音响的静止感,音乐缺乏张力。然而,三重变化重复的曲体结构,由于在有量节拍及其相应节奏时值上的交替回归与减缩变化,因而,在一定程度上又赋予了音乐发展之“静中求变”的动力性意义。固定声部及与其所对应的依附性声部作为一个音乐结构推进、发展、演变的核心动力层级,统摄着作品多声部线条间的横、纵向织体形态。而且逐渐渗透于高声部的完全或部分等节奏技术,同是生发于固定声部的结构。所以说,各声部之间的织体形态虽具有独立性和对比性,但在有量拍值的形态方面却反映出强烈的同一性。由此可见,在近15世纪中叶,基于同一等节奏材料进行展衍创作的英国风格本位观念,不仅是组织音乐内部形式因素之间关系的技术手段,同时它也作为音乐曲体结构的组织方式,成为作品曲体范式结构建基的主体。

结语

全文对邓斯泰布尔等节奏经文歌体裁中所具有的数理比例创作技术的形态、衍变和其内在风格与特点进行了深入的分析与探究,并历史地观照引入数理思维创作技术形式的“结构力”义理所在。等节奏经文歌体裁在14世纪初期确立直至15世纪中叶(1440’前后)消失,前后共经历了近120年的历史发展过程。尤其在靠近15世纪中叶这段时间,邓斯泰布尔创作的等节奏经文歌主要承袭了法国此体裁确立初期的范式结构,其中包括固定声部的“整数差位交合”等节奏结构、三重曲体结构的比例减缩等。可以说,等节奏经文歌作为中世纪时期创作手法最具智性和理性的音乐体裁,在15世纪上半叶迎来了其创作技术全面发展的时代。

西方早期音乐中的数理比例创作技术,在 14、15 世纪之交不仅凸显了中世纪“在数的基础上的和谐美”的音乐美学观,而且还突破了先前“盎格鲁-法国”风格之单一结构比例的传统。最终,作曲家以数理思维的平衡比例关系,呈现出了对称且整一的曲体结构层次。这在笔者看来,趋近于15世纪中叶的这段时间,等节奏经文歌体裁即将由其发展的高点转向式微。而邓氏及其同时代英国作曲家的等节奏经文歌创作,可以说代表了该体裁最为成熟的阶段。尤其是邓斯泰布尔的晚期作品创作,更以横向模进变化与复调对位技术——将原有主题材料加以展衍变化为新的材料形式,进而逐渐突破传统技法的束缚。因而,仅从作曲技术角度而言,音乐自律性功能的审美意义,在等节奏经文歌这一体裁的创作中不断地得到加强。

——为混声四声部合唱而作