论亨利·考威尔的新时值划分

文◎陈 沛

20 世纪,音乐发生了前所未有的革新与骤变,节奏作为音乐的基本元素获得了前所未有的关注与重视,人们对节奏的探索与实践也可谓各尽所能、各显神通。节奏总体呈现出自由多变、突破常规的各种态势,大致分为以下几类。

第一类是运用传统节奏体系形成新颖的效果。如斯特拉文斯基《A 大调夜曲》(1925)等作品对大量切分音的连续运用,形成了奇特的节奏听觉感受;再如韦伯恩《钢琴变奏曲》(Op.27)第二乐章较快的双节拍,听觉上形成了较慢复合节拍的效果。还有些作曲家通过吸收民族音乐节奏元素,使音乐呈现了鲜明的民族特征,如库普兰对爵士节奏、拉美节奏等元素的运用。

第二类是突破传统节奏体系常规的用法。例如,不断变换节拍,频繁运用奇数拍、混合节拍、复节拍、多节拍、节拍错位等。艾夫斯、斯特拉文斯基等作曲家最早开始频繁运用这类手法,后来也成为20 世纪作曲家常用的节奏处理方式。

第三类是突破传统节奏规则或逻辑的新探索。有些音乐取消了节拍,如欣德米特《第三弦乐四重奏》(1921)其中的四个乐章。有些音乐节奏构建于新的逻辑,如序列音乐将十二音音高序列扩展到节奏范畴;斐波那契数列、平方根序列、施托克豪森的序列化节奏等;再如偶然音乐中的随机节奏;等等。这些探索使20 世纪的音乐大放异彩。

美国作曲家亨利·考威尔(Henry Cowell,1897—1965)对节奏的探索,则属于上述第三类,也形成了20 世纪初音乐变革初期重要的音乐现象,其对节奏的探索具有自己的独到之处,可称之为“另辟蹊径”。新时值的划分是其节奏探索的基础,但是由于某些原因,我们对其节奏的探索与实践缺乏充分的认识。①考威尔曾于1936—1940 年入狱,考威尔太太(Sidney Robertson Cowell)由于担心这个经历可能会使学者们对考威尔的研究产生偏见,于1975 年与收集存放考威尔资料的纽约表演艺术公共图书馆约定:“直到一本完整的关于考威尔的著作出版,这些资料才能对公众开放,或这些资料在这封信日期的25 年之后对公众开放,两者时间以先到为准。”考威尔太太选择了美国音乐家乔尔·萨克斯(Joel Sachs)承担撰写这本书的任务,直到2000 年他还没有完成这本书。同年6 月20 日,这些资料开始对公众开放。此后学者才逐渐涉及对考威尔的研究。这可能成为学者们对考威尔研究相对滞后的重要因素之一。下文从三个方面对新时值划分进行具体论述。

一、新观念与新时值划分

探究考威尔新时值划分理论之前,有必要先对传统时值划分进行简要的回顾。传统的时值划分方式经历了漫长的历史演变过程,可以追溯至13 世纪理论家加兰的约翰(John of Garland)②加兰的约翰,13 世纪理论家。据《剑桥西方音乐理论发展史》记载,他可能是巴黎大学的教师,西方最早的节奏符号,出现在他的著作《论有量音乐》中。,他在著作《论有量音乐》(De mensurabili musica,约1250)中,阐述了模式符号体系,即通过“长音符”“短音符”两种音符来度量时值,并由这两种时值音符组合成了六种模式。这两种长、短音符时值的比例关系为2:1,它与当时拉丁文初级语法中散文韵律的传统有关,因为长音节与短音节的比值为2:1,当时被认为是韵律中的标准。这种二分的比例关系,对之后音乐的发展具有重要的意义。③〔美〕托马斯·克里斯坦森著,任达敏译《剑桥西方音乐理论发展史》,上海音乐出版社2011 年版,第590—592 页。14 世纪的新艺术时期,“三分法”成为时值划分的主角。在弗朗科(Franco of Cologne)的《有量音乐的艺术》(Ars Cantus Mensurabiblis)中,用“三分法”将时值划分为三个单位,即“长拍”“短拍”“次短拍”。一个“长拍”时值,等于三个“短拍”;一个“短拍”的时值,等于三个“次短拍”。这种“三分法”在有量记谱法中,被称为完整拍划分,而“二分法”则属于不完整拍的划分。④同注②,第593—596 页。17 世纪,有量节奏体系逐渐发展,演变成了目前通用的时值和节拍体系。这种体系采用“二分法”,它将一个全音符划分成两个二分音符;将一个二分音符继续“二分”下去,依次产生四分、八分、十六分、三十二分等基本音符。这种现代音符和时值体系,在近几个世纪音乐作品的组织构建中扮演着重要的角色。

但是在考威尔看来,“二分法”不应该最终成为时值划分的主宰。若作曲家需要将一个四分音符平均分成三份,按照传统“二分法”可以用“三连音”来表示,即在三个八分音符的上方,用数字“3”来记谱。这种记谱方式恰恰体现了无法用独立的音符来表示这种时值,而只能借助“二分法”所产生的基本音符来表示,这也意味着“二分法”产生的基本音符具有主导地位,而“三连音”“五连音”“七连音”等时值,被视作时值的特殊形式,似乎受到了某种“歧视”。因此,考威尔认为“二分法”的局限性束缚了音乐更多样的发展可能,更多类型的时值应当获得独立的地位,具有被平等运用的机会,这就是新时值划分不同于传统时值划分的意义所在。

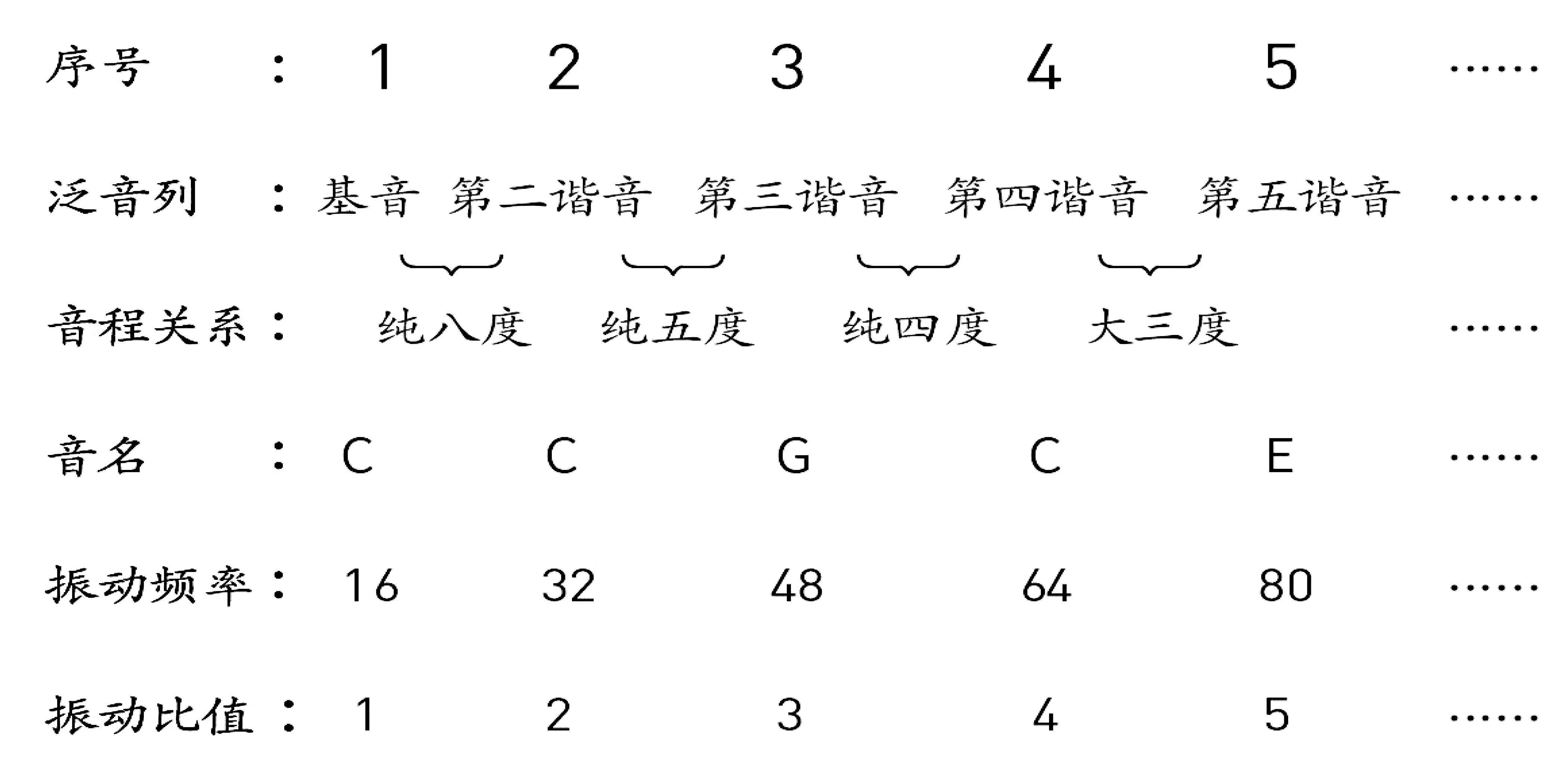

考威尔对于节奏划分的这一新观念,催生了他的新时值音符划分体系。这一体系以泛音列作为理论基础,以新的视角对音与音之间的关系进行认识——这种关系隐含在永恒不变的泛音列数据中。泛音列各音有其固有的振动频率,将各音之间的振动比值与音符时值的划分加以关联,是新时值划分的关键环节。将振动比值的原理与传统和声、对位相结合运用,从而进一步推动节奏其他要素的改变,形成以新时值划分为基础的一系列节奏探索(见表1)。

表1 泛音列比值对照表

表1 是以C 音为基音(振动频率为16)的泛音列各音对照表,呈现出泛音列各毗邻音之间的关系,数据具有以下规律:每一个谐音所产生的振动频率均为基音的整数倍,振动频率依次为“16、32、48、64、80……”,振动频率比值依次为“1、2、3、4、5……”。考威尔将各音振动频率比值与音符时值划分关系相对照:假定以基音振动的周期为一个单位时长,那么,在这个单位时长之内,每一个谐音振动周期出现的次数即为表2“振动比值”所对应的阿拉伯数字。如果将基音振动的单位时长比作一个全音符,那么每个谐音对应的比值,就好像将这个全音符依次向下进行不同划分,即一个全音符通过“二分法”“三分法”“四分法”“五分法”等方式进行划分。以此类推,就产生了时值划分的新方式(见表2)。

表2 泛音列与时值对照

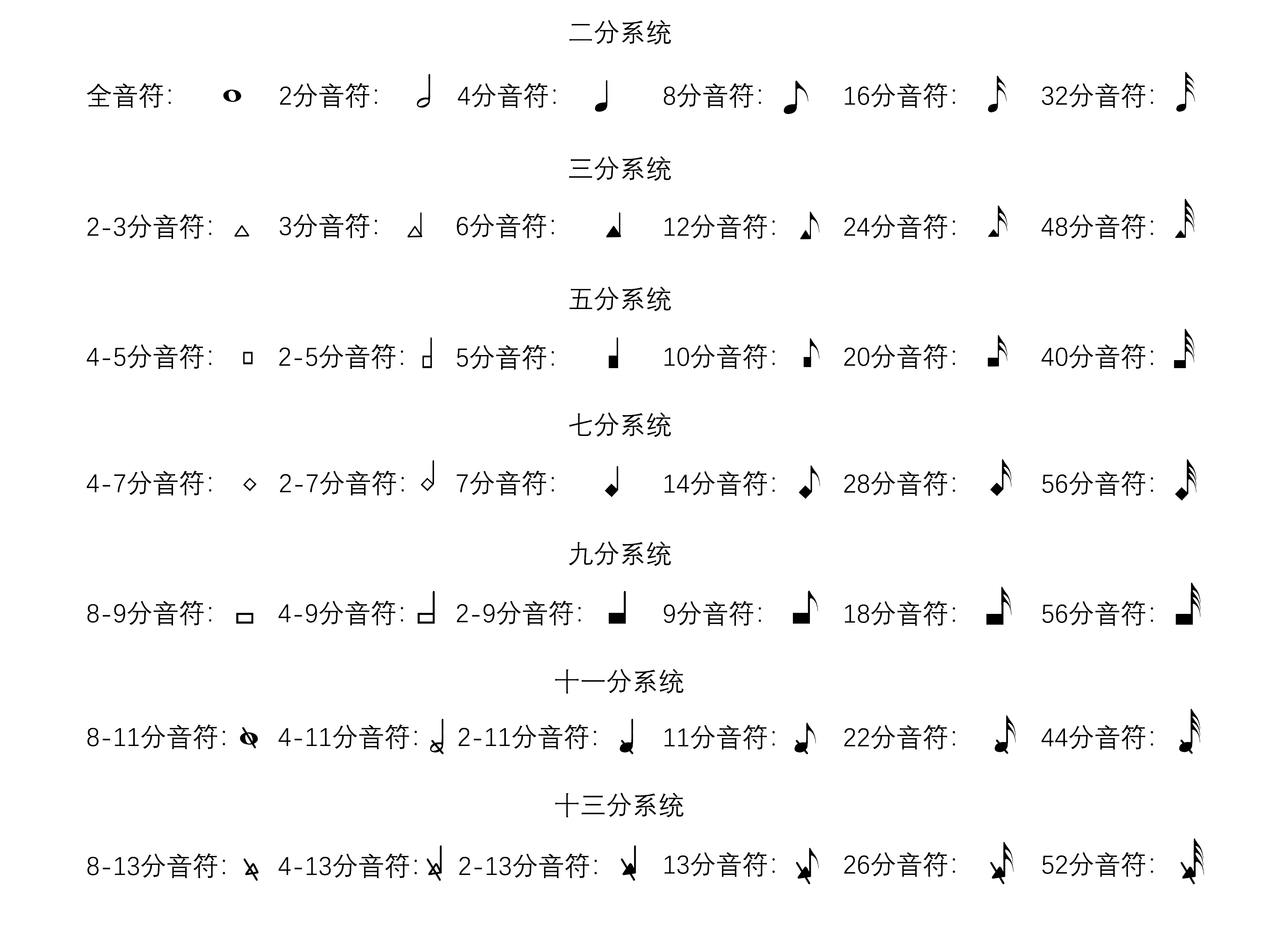

考威尔新时值划分的具体过程如下:依据泛音理论的振动比原理,一个全音符以不同比值进行划分,从而得到多种类型的时值音符。第一类以比值“2”进行划分产生,即传统“二分法”。

第二类以比值“3”进行划分,即“三分法”。将一个全音符以“三分法”进行划分,单位时值音符称为3 分音符(3rd note)⑤考虑考威尔时值的特殊性,为了与传统时值划分系统中的称呼有所区分,本文对其新时值的称呼,以阿拉伯数字表示,如3 分音符、5 分音符、7 分音符等;传统的“二分音符”,在考威尔时值系统中称为“2 分音符”。,取代传统“二分法”中“二分音符的三连音”(half-note triplet)称呼,用三角形作为符头来表示(见表3 三分法系统)。3 分音符与2 分音符一样,可以运用附点等方式来对时值进行变化。将3 分音符继续以“二分法”的方式向下划分,便形成6 分音符(6th note)、12 分 音 符(12th note)、24 分音符(24th note),两倍于3 分音符的时值音符称为“2-3 分音符”。第四谐音振动比值为“4”,这一类音符已经囊括在第一类“二分法”音符中,不再加以重复划分。

第三类以比值“5”来进行划分,单位时值音符称为5 分音符,用正方形作为符头来表示(见表3 五分法系统)。两倍于5 分音符的时值,用“2-5 分音符”来标记;三倍于5 分音符的时值,标记为“2-5 分音符的附点音符”。同样,继续用“二分法”对5 分音符进行再划分,就产生10 分音符、20分音符、40 分音符。同理,第六谐音振动比值对应的“六分法”所产生的时值音符已经囊括在“三分法”的音符中,亦不再重复划分。

以此类推,新的时值划分方式一直运用至第十六个泛音,从而获得大量的新时值音符(见表3)。

表3 新时值划分系统⑥新时值划分系统,每一种划分法采用不同形状的符头来指代,通过符干和符尾的变化来倍增或递减相应的时值。以“七分法”为例,7 分音符用实心菱形作为符头,加以符杆表示;两倍于7 分音符的时值音符,即“2-7 分音符”,用空心菱形作为符头,加以符杆表示;四倍于7 分音符的时值音符,即“4-7 分音符”,用空心菱形作为符头表示;一半于7 分音符的时值音符,即“14 分音符”,用实心菱形作为符头,符杆加1 根符尾表示;一半于14 分音符的时值音符,即“28分音符”,用实心菱形作为符头,符杆加以2 根符尾表示;以此类推。

二、创作实践与运用特点

根据考威尔新时值划分所产生的不同时值音符数量是巨大的。他在论著《新音乐资源》⑦考威尔《新音乐资源》(New Musical Resources)的手稿于1919 年完成,于1930 年正式出版。随后该书一直处于脱销状态,1969 年再版,从而使其进一步被人们所认识;1996 年《新音乐资源》由剑桥大学出版社又一次再版。大量研究表明,《新音乐资源》是20 世纪前半叶被人们忽视了的最重要的音乐理论著作之一。中的新时值划分,涉及泛音列前16 个谐音的范畴,即他所谓泛音列中的三个“系统”⑧考威尔将泛音列中的前十六音划分为三个“系统”,“第一系统”为第1—4 谐音;“第二系统”为第4—7 谐音;“第三系统”为第7—16 谐音。考威尔对音高与节奏理论的探索均以这三个系统为范畴。。同时,他创用了新的记谱符号来标识这些音符。但是,从考威尔的相关创作实践来看,其新时值音符的运用,如同其对速度、力度、曲式等要素的探索,并没有在创作中得到普遍运用,而是集中运用于几首作品,以此将其理论构建与实践探索相结合,体现其节奏探索的创新理念。这可能有两个方面的原因:一方面,不同创作时期侧重不同。从考威尔的创作阶段来看,他早期对新时值及节奏理论其他要素的探索,主要集中在对作曲技法的拓展与开创。在中后期的创作实践中,并没有再聚焦于技法探索,而是转向对西方以外音乐文化的研究。另一方面,创作目的不同。从考威尔的创作实践来看,他的创作并非侧重新时值的普及性运用,而是以相关作品的创作来印证和传递节奏创新的理念。考威尔早年对技法的探索,主要集中在钢琴领域,对新时值的运用集中在三首钢琴作品——Fabric(1917)、Vestiges(1920) 和Rhythmicana(1938)。⑨Fabric、Vestiges、Rhythmicana 三首钢琴作品,尚无固定的中文翻译,笔者分别译为《织物》《痕迹》《节奏》,为了指代更为清晰,文中直接使用作品外文名。这三首作品创作于不同年代,体现了考威尔不同时期对新时值运用的思维变化。

(一)Fabric

Fabric是考威尔第一首运用新时值音符创作的作品,篇幅21 小节,节拍,音乐以三个声部的写作方式进行。高声部主要运用三种类型的时值音符,分别是“三分法”的12 分音符,“七分法”的14 分音符,以及“二分法”的4 分音符。中声部也运用三种类型的时值音符,分别是“五分法”的10 分音符、5 分音符及其附点音符,“三分法”的12 分音符、6 分音符及其附点音符,“二分法”的2 分音符、4 分音符、8分音符等。低声部运用两种类型的时值音符,分别是“二分法”的4 分音符,“九分法”的18 分音符、9 分音符。表4 罗列出三个声部对新时值音符的具体运用。

表4 Fabric 时值运用

也许是处于新时值音符探索初期的原因,该作品仅运用了前五类时值音符(二分法、三分法、五分法、七分法、九分法),而并未涉及最后三类时值音符。该作品的新时值音符运用具有以下三个特征。

第一,小节之间横向变换的灵活性。(1)每个声部在横向进行时,小节之间可以将不同划分法的时值音符灵活组合运用。例如,高声部第1 小节运用“三分法”的12 分音符,第2 小节转换成“七分法”的14 分音符,第3 小节又转换回12 分音符;再如,中声部在第11 小节运用“二分法”的4 分音符与8 分音符,第12 小节则变换运用“三分法”的3 分音符与6 分音符。(2)每个声部横向进行时,单位小节内只运用同一种划分法的时值音符。整首作品均符合这一规律,即便在单位小节内有不同时值长短的音符出现,也局限于同一种划分法内的不同音符。如低声部第16 小节运用9 分音符、18 分音符,均属于“九分法”范畴。可见,乐曲以小节为时值变换的最小单位,根据乐思的发展需要,运用不同的时值音符,进行灵活多样的横向组合;乐句和段落呈现出更为多样,不同于传统时值音符所产生的节奏变化,听觉上形成“不规则”的节奏感。

第二,纵向结合的多重性。每个声部运用不同划分法的新时值音符,纵向结合形成多重的节奏“交错感”,主要有三种情况。(1)三个声部运用同一种划分法所产生的时值音符,如第21 小节,均采用“二分法”的4 分音符。(2)三个声部中的两个声部运用同一种划分法所产生的时值音符,另一个声部则运用不同划分法所产生的时值音符,如第18—20 小节,高声部运用“三分法”的12 分音符,中、低声部则分别运用“二分法”的4 分音符和16 分音符。(3)三个声部分别运用不同划分法所产生的时值音符,如第5 小节,高声部运用“三分法”的12 分音符,中声部运用“五分法”的5 分音符,低声部运用“九分法”的18 分音符。

第三,新时值音符的独立性。作品对新时值音符的运用,是对新时值划分理论的印证,即每一种划分法所产生的音符具有独立的地位,不再依附于传统“二分法”所产生的音符。主要表现在:(1)从各类新时值音符运用的数量来看,五种划分法产生的时值音符均有较为均衡的运用,“二分法”时值音符不再具有绝对比重;(2)从作品横向进行与纵向结合的情况来看,每类时值音符均有平等独立的运用,并没有以某一类时值音符作为作品组织构建的主导。

(二)Vestiges

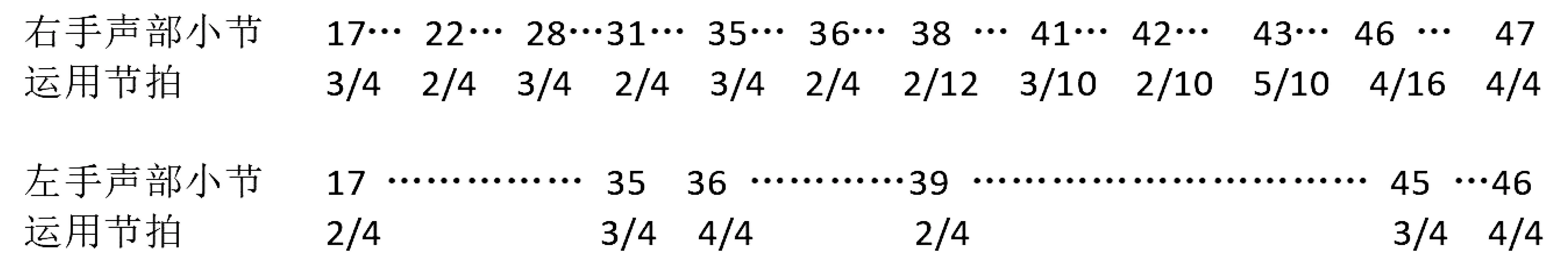

Vestiges是第二首运用新时值音符的钢琴作品⑩Vestiges 与Fabric 均属于考威尔早期积极开拓技法革新阶段的作品,这两首作品创作年份虽然只间隔三年,两首作品的差异也反映出考威尔探索思维的变化。,结构为A(16 小节)—B(30小节)—A(16 小节)。作品绝大篇幅运用传统“二分法”所产生的时值音符,如A段落完全采用传统时值音符,左、右手声部同步进行传统节拍的变换:——。B 段局部运用新时值音符,并探索运用新的节拍,两个声部从不同的节拍开始,各自运用不同的节拍变换,右手声部第38—45小节采用新时值音符相对应的新节拍(见表5)。

表5 Vestiges 中B 段落节拍运用

该作品体现了考威尔对时值探索与运用的新尝试,呈现出以下三个特征。

第二,新时值音符并没有完全采用新的记谱法。(1)全曲采用大量的传统三连音记谱法,而未采用“三分法”的三角形新时值音符标记。(2)右手声部第38—45 小节集中运用新时值音符,但也未使用新时值记谱法,而是采用传统八分音符三连音,以及八分音符五连音的记谱法,来分别表示12 分音符和10 分音符(见谱例1)。

第三,新时值音符与传统时值运用相结合。从作品时值音符运用的数量来看,传统时值音符占据全曲的绝对比重,虽然“二分法”音符也能作为考威尔新时值划分系统中的一类时值,但从他采用传统特殊时值记谱法来表示新时值音符的现象来看,考威尔在探索新时值节拍运用的同时,仍然使用着传统时值体系。

(三)Rhythmicana

Rhythmicana⑪考威尔以“Rhythmicana”为名的作品有两首,1938 年创作的Rhythmicana 是为独奏钢琴而作,这首作品集中体现了以钢琴为媒介进行的节奏探索。另一首Rhythmicana 创作于1931 年,是考威尔准备欧洲巡演时为节奏琴和乐队创作的协奏曲。是考威尔经过多年探索之后创作的钢琴作品,由三个乐章组成。第一乐章篇幅为49 小节,运用了“二分法”“三分法”“五分法”“七分法”“九分法”所产生的时值音符(见表6)。第二乐章为42 小节,除运用第一乐章涉及的时值音符之外,还运用了“十一分法”“十三分法”的时值音符(表略)。第三乐章右手声部共有59 小节,而左手声部则有49 小节,两个声部都运用传统“二分法”,但采用不同的节拍,形成节拍纵向交错。

表6 Rhythmicana 第一乐章时值运用(共48 小节)

表6 Rhythmicana 第一乐章时值运用(共48 小节)

?

谱例1 Vestiges 右手声部第38—43 小节⑫左手声部第1 小节,对应右手声部前3 小节时值:右手声部12 分音符为一拍,每小节2 拍,3 小节共6 拍。左手声部4 分音符为一拍,共2 拍。两个声部时值正好对等。从采用的记谱方式来看,右手声部并没有采用考威尔记谱体系中“三分法”三角形的符头来指代,而是采用两组8 分音符的3 连音来替代对等的时值。

这首作品集中体现了考威尔实验性探索后期对时值音符运用的新尝试,具有以下三个创作特点。

第一,进一步拓展新时值音符在作品中的运用。(1)新时值音符的运用涉及更多种类的音符。例如,第二乐章拓展运用到第六类(十一分法)、第七类(十三分法)时值音符。(2)前两个乐章节拍均采用罕见的节拍,每小节将一个全音符进行不同方式的时值划分,从而更有效地体现不同新时值音符的运用,形成节奏变化。(3)前两个乐章对新时值音符的运用,一定程度上突破了小节的限制。对比早期作品Fabric一个小节内仅使用一类时值音符的情况,这首作品突破了这种束缚。如第5、6 小节,单位小节内运用5 分音符与4 分音符的横向组合;再如右手声部第46 小节,运用4 分音符、8 分音符与14 分音符的横向组合。

第二,两个声部对不同类型新时值音符的运用,呈现出更多样的节奏形态。(1)呈现镜像倒影的形态,如第一乐章第5 小节,左右手声部交叉运用4 分音符、5 分音符;(2)两个声部不同时值音符各自进行变换,如第二乐章第7、8 小节,右手声部由11分音符转换为13 分音符,左手声部同步由6 分音符转换为7 分音符;(3)某一个声部保持运用一类时值音符,另一个声部则进行变换运用,如第二乐章第16、17 小节,右手声部保持运用13 分音符,左手声部由5 分音符变换为7 分音符。

第三,新时值音符的运用仍然与传统时值音符的运用保持着联系。(1)作品大量运用传统“二分法”时值音符。前两个乐章虽然运用了新时值音符,但传统“二分法”时值音符仍占主要比重。(2)采用传统时值音符的记谱法。作品中的新时值音符并没有采用考威尔自创的记谱方式,而是采用了传统记谱法中的特殊时值划分方式。若不以考威尔新时值划分理论为前提,则可以认为这便是9 连音、11 连音等特殊时值的频繁运用。(3)作品第三乐章完全运用传统的“二分法”时值音符,包括声部间节拍不同步的变换运用,均采用以四分音符为单位拍的传统节拍。

三、追问与意义评价

新时值划分是考威尔节奏创新的重要基础,也是进一步探索其节奏理论其他要素(节拍、速度、力度、曲式⑬考威尔在《新音乐资源》中,将“曲式”纳入节奏理论的范畴,对曲式探索的理念进行了简要的阐述,但没有对为何将其纳入节奏理论的缘由进行充分说明。等)的前提。考威尔新时值运用的三首钢琴作品,是其理论付诸实践的尝试,也体现了他节奏变革探索的思路。通过上文对新时值音符划分及其在三首作品中的运用分析,笔者认为,考威尔的新时值系统有几个问题值得进一步推敲。

第一,时值的划分并未完全独立于传统时值划分法。考威尔以泛音振动比率为依据,将传统时值划分方式拓展为八种划分法,但在对划分后的时值进行“二级”“三级”等再划分时,却依然沿用了传统的“二分法”。例如,“十一分法”中11 分音符进一步“二分”为22 分音符、44 分音符等;同一划分法中,增量时值的音符也以“2”的倍数设定,13 分音符增量时值设定为“2-13分音符”“4-13 分音符”。此处矛盾的是,时值的进一步划分仍然沿用“二分法”,考威尔并未就此情况给出解释与说明,那么是否意味着,新时值的划分某种程度上仍旧依赖传统的“二分法”,这是否与其新时值各类音符所谓“平等”的理念相矛盾?

第二,新时值音符在横向变换时具有一定的局限性。单位小节内不同划分法的时值音符并不能任意组合运用。其数学原理在于不同的划分法将单位数值(一个全音符)划分成了不同的等份,这些等份并不能任意组合成一个完整的单位值。三首作品均印证了这一点,Fabric采用固定的拍,全曲单位小节内仅运用一种划分法所产生的时值音符;Vestiges则对节拍进行了变换,形成声部间局部节拍的交错,但时值音符运用并未突破小节的限制;Rhythmicana采用拍,作品在同一个小节内出现了两种划分系统的时值音符,但仅出现一种情况,即前半拍为一类时值音符,后半拍为另一类时值音符。因此,理论与实际运用两方面,均体现出在新时值划分系统中,各类划分法之间音符的横向变换有一定局限,并不能像单一运用一类时值音符那样灵活简便。

第三,新时值系统的时效性。新时值的划分赋予了节奏更多样的变化,但在具体作曲实践中可能面临几个困难:(1)新时值记谱法烦琐。不同划分系统的时值音符采用不同形状的符头,识别、操作并不简便。考威尔在最早的作品Fabric中,努力将前五种划分法的时值音符大量运用,并采用新的记谱法,然而在之后的两首作品中,他却采用了传统音符特殊时值的记谱方式。这一现象是否意味着,考威尔本人也意识到新记谱法操作的烦琐?(2)新时值音符创作的作品演奏难度大。新时值的划分形成了一系列多样且复杂的节奏。新时值的变换、新节拍的交替、声部间纵向的交错,甚至这些复杂性延伸至速度、力度等要素。这对演奏者来说,有时成了一项难以完成的任务。正因如此,考威尔委托特雷门⑭里昂·特雷门(Leon Theremin,1896—1993):苏联科学家、发明家,1930 年接受考威尔的委托发明了“节奏琴”(Rhythmicon),用于演奏多重复杂节奏的作品,节奏琴的首演于1932 年1 月19 日在纽约新社会研究学校(the New School for Social Research in New York)举行。发明了专门演奏复杂节奏的乐器“节奏琴”(Rhythmicon)。但是,节奏琴及相关作品,最终并没有得到有效的推广与普及。

尽管考威尔新时值系统的理论构建与实践运用可能存在缺陷,但是纵观20 世纪音乐发展的历史,他对节奏的探索无疑起到了积极作用,这主要表现在以下三个方面。

第一,新时值划分系统扩展了节奏探索的空间。考威尔打破了“二分法”音符占主导地位的作曲传统,从而使时值的运用具有更广阔的空间,时值的组合具有更多样的可能性,赋予音乐更大的变化空间。(1)新时值划分的理论构建,以泛音列永恒不变的定律为依据,具有坚实可靠的理论基石。传统系统中的特殊时值不再依赖于“二分法”时值系统,获得了“独立”的地位,被“平等”地对待。(2)新时值音符的运用形成新的节奏现象。以泛音振动比率为节奏探索的切入点,新时值的划分进一步推动音乐其他要素的变化,节奏呈现出新的形态,如产生了新的节拍、时值纵向的交错、节拍的纵向交错等,赋予节奏新的生命力。

第二,时值的新划分及其运用,是考威尔嫁接于传统时值的一场节奏变革。在20 世纪初的音乐骤变时期,考威尔并没有完全抛弃传统,而是基于传统对音乐进行了新探索。(1)时值新划分的方式与传统时值划分原则相结合。考威尔对新时值的进一步划分,仍然采用传统时值“二分”的原则,尽管上文已论证其借助传统“二分”原则有悖于各类新时值的“平等”原则,但从另一个方面说明,其时值的划分并没有完全摒弃“二分法”传统。(2)新时值音符在实践运用中借助传统记谱法。除了Fabric运用新记谱法之外,另两首作品均采用传统记谱法来记谱新时值音符。(3)新时值运用与传统时值音符紧密联系。Fabric虽然在各声部大量运用了不同划分法所产生的新时值音符,但是仍然采用了传统节拍。Vestiges则绝大篇幅运用传统时值音符,仅右手声部第28—44 小节运用了新节拍及相关时值音符。Rhythmicana第一、二乐章大量运用新时值音符,第三乐章则完全运用传统时值音符及传统节拍,三个乐章作为整体来看,相结合运用新时值音符与传统时值音符。

第三,新时值音符的划分及之后一系列节奏的探索,体现了考威尔音乐变革的一种理念,也成为20 世纪音乐发展的某种方向。(1)节奏向微观、精确方向发展。新时值将传统“二分法”的6 种基本音符扩展为48 种基本音符,从某种意义而言,是对时值的一种“微分化”处理,这成为后来一些作曲家对节奏探索的一种倾向,如潘德雷茨基的作品《广岛受难者挽歌》,乐曲由70 个“时块”组成,以时间为坐标来确定每个声部时值的长短,取代传统时值音符的运用,可以视作是一种节奏的“微观化”“精确化”探索。(2)节奏纵向复杂交错。考威尔在声部间运用不同的新时值音符,以及不同的变换节拍,纵向形成多样纷繁的节奏交错现象。20 世纪以来的一些作曲家,也在节奏纵向交错结合方面进行各种探索,如利盖蒂第四首钢琴练习曲《号角》,通过节奏重音的错位,来尝试声部纵向结合达到的特殊效果。节拍的变换与纵向交错结合,也成为20 世纪后音乐创作的常见运用技法。

纵观20 世纪节奏探索的历史脉络,考威尔新时值的划分与创作实践,不仅是20世纪初音乐变革特殊时期的一个重要节奏探索现象,也开辟了一条节奏探索的新道路。因此,考威尔也成为整个世纪音乐某一个方向发展重要的先行者。首先,如前文所述,如果将20 世纪音乐节奏探索现象分为三类,新时值的划分属于最为激进的第三类。在这类节奏探索中,新时值的划分具有独特的探索视角,它以西方音乐最初对时值的划分为切入点,突破传统时值“二分法”的边界,并以泛音列客观比值为科学依据。尽管该理论构建与应用还存在局部的逻辑相悖,但新时值的划分摆脱了西方音乐有史以来对时值进行“二分”“三分”等固有思维的局限与束缚,给节奏探索带来了新的思路与创新可能,为后之音乐的发展拓宽了视野。第二,20 世纪对节奏的探索有两种明显的倾向。(1)节奏的“不确定性”。如偶然音乐代表人物凯奇的《变化的音乐》,运用中国《易经》的原理,通过抛硬币的方式来决定音高与时值;《想象中的风景第4 号》,24 位演奏者通过《易经》的方法来操控收音机;《4 分33 秒》《0 分00 秒》,将不确定性发挥到了极致。(2)节奏的“精确性”,节奏越来越微观化、精细化。如本文开篇所述的十二音序列、斐波那契数列、平方根序列等节奏探索;勋伯格的十二音作曲法,最早于1923 年运用于《钢琴组曲》的音高组织,而后延伸至节奏范畴;考威尔则在节奏探索上“另辟蹊径”,从理论层面与实践方面,对节奏的微观化、精细化进行积极探索。

考威尔无疑是影响20 世纪节奏探索的先行者之一,正如凯奇对他的评价——“美国新音乐之门的开启者”⑮Nicholls David. “Cowell.” The New Grove Dictionary of Music and Musicians, Second edition, Stanley Sadie(ed.), London:Macmillan 2001, Vol.6, p. 620.。