自然灾害冲击对农村家庭非农就业选择的影响

陈哲 李晓静 刘斐 夏显力

摘 要:利用国家重点研发计划重点专项2018年调研数据,构建了自然灾害冲击对农村家庭非农就业选择影响的理论框架,采用Probit模型验证了自然灾害冲击对农户家庭成员非农就业选择的影响。研究发现:自然灾害冲击对农户家庭成员非农就业选择有显著正向影响,这一正向影响会随着自然灾害强度的增加而不断提升;人力资本和社会资本的嵌入,会弱化自然灾害对农户家庭成员非农就业选择的影响,信贷约束却会强化这一影响。这意味着现阶段面对自然灾害冲击,农户家庭成员应积极尝试非农就业,不仅能够促进资本存量重构,还可以缓解家庭生计压力,增加农户家庭收入,避免农户家庭因灾致贫。

关键词:自然灾害冲击;非农就业;人力资本;社会资本;信贷约束

中图分类号:F325.2 文献标识码:A 文章编号:1009-9107(2020)02-0104-07

作者简介:陈哲(1995-),男,西北农林科技大学经济管理学院博士研究生,主要研究方向为农业经济。

引 言

2019年中央一号文件指出要积极推进就业政策的实施,加强就业服务和职业技能培训,促进农村剩余劳动力向非农产业转移,实现农户多渠道增收。然而,目前我国农业人口广泛集聚在第一产业,农业生产收益质量成效较低,严重影响农户增收和劳动力资源优化配置[1]。一方面,农业生产易受成本上涨和价格波动等多重因素冲击,收益增量严重不足,为谋求生存发展,部分农户家庭开始转向生計稳定性较高的非农就业[2];另一方面,随着城乡要素互通,为改善家庭整体福利水平并提升家庭生存质量,部分农户家庭成员通过自雇和受雇方式转向非农就业,多渠道获取收入[3]。

围绕非农就业的影响因素,学术界进行了较为深入的探讨。一些学者侧重于从农户家庭内部因素逻辑视角进行分析,研究发现家庭经营决策者的性别、年龄、社会资本、人力资本、家庭禀赋等因素会影响农户家庭成员非农就业选择[4-8];还有一部分学者侧重于从农户家庭外部因素逻辑视角进行分析,发现互联网使用、农地产权、市场潜能、区位等因素会影响农户家庭成员非农就业选择[2,9-11]。近年来,部分学者开始意识到自然灾害冲击会对农户家庭非农就业选择产生影响,譬如,自然灾害冲击能够显著重构家庭资本存量、强化家庭间关系强度,促进农户家庭成员非农创业行为[12]。然而,鲜有学者专门讨论自然灾害冲击对非农就业行为的影响。事实上,农业生产经营易遭受自然灾害等不确定性约束条件的影响[13]。为应对灾害造成的负面损失,农户家庭成员更有可能将非农就业作为生存路径。灾害对农业生产易产生毁灭性打击。受农业生产周期性约束,虽然农户家庭能积极种植应季作物应对损失,但部分家庭前期生产固定性投资难以挽回,会加重家庭经济负担,削弱农户家庭生计脆弱性[14],为平滑家庭消费及维持家庭生计可持续,部分农户会寻求外部非农就业弥补灾害冲击带来的损失[13]。此外,自然灾害冲击会降低当地生活水平,提高了地区灾害风险,诱致部分农户家庭成员外出就业、释放家庭生存风险、重构家庭资本存量、保障家庭内部稳定性[15]。

综上所述,深入探讨自然灾害冲击对农户家庭成员非农就业选择的影响,对于推动农户应对灾害冲击,积极开展自救,降低生计风险,提高生存质量具有重要理论与现实意义。基于此,本文利用国家重点研发计划重点专项2018年调研数据,采用计量模型实证分析自然灾害冲击对农户非农就业选择的影响,进一步探究这一影响的异质性,以期厘清自然灾害冲击对农户行为选择的影响机制。

一、研究假说

(一)自然灾害冲击对非农就业选择的影响

自然灾害冲击往往会对个体和家庭决策产生巨大影响[12]。当灾害发生后,农业减产和减收机制影响储蓄较低的农户采纳低风险经济行为[16]。部分农户家庭受制于农业生产周期性影响,短期恢复农业生产可能性大幅降低。为平滑家庭消费和维持生计稳定,弥补农业前期固定性资金投入,自然灾害冲击地区的农户家庭会积极寻求外部资金。而受灾害冲击,抵押和偿还风险共同增加情况下,正规金融机构将采取谨慎信贷策略,会减少为受灾农户家庭提供生产性贷款[17]。此时,非农就业是灾后重建中获取外部资金的重要途径[18]。一方面,自然灾害冲击会促使农户家庭建立修复保护机制。为应对灾害冲击,家庭需要优化劳动力配置,积极搜寻外部非农就业,缓解农户家庭生计不足的状态;另一方面,自然灾害冲击对农业生产劳动力具有释放作用。自然灾害等突变因素不仅会冲击家庭结构,甚至会瓦解家庭关系[19],从受损农业生产中剥离的劳动力会暂时摆脱家庭关系束缚,突破家庭传统经营方式,迅速拓展其生产经营边界,通过外部雇佣和务工等非农就业途径获取收入。

假说1:自然灾害冲击对农户家庭成员非农就业选择产生显著影响

(二)自然灾害冲击对非农就业选择的影响机制

1.人力资本的调节机制。舒尔茨认为人力资本是劳动者通过健康、教育、培训等投资所形成的知识和技能的总和。现有研究强调了人力资本对个体和家庭决策行为的影响,即人力资本能够显著增加农户家庭成员的健康水平,提升农户家庭成员认知水平,增加农户家庭劳动时间供给[20]。在灾害冲击下,一方面拥有较高的人力资本的农户家庭(表现为家庭平均受教育水平高、家庭成员身体素质良好、家庭成员培训经历多)灾后生计恢复意识较强,能够较快寻找合理有效的恢复途径弥补灾害造成的损失,恢复家庭农业生产,减少家庭成员外出非农就业行为;另一方面,人力资本较高的农户家庭面对灾害冲击,能够形成良好的风险预期,用积极心态和健康身体的联结能够激发其家庭成员获取生存资源的积极性[21],用积极的心态去开展农业灾后家庭自救工作。当然,灾害冲击带来的灾后救助工作势必会挤占农户家庭成员非农就业时间,降低非农就业可能性。

假说2:人力资本在自然灾害冲击时对农户家庭成员非农就业选择具有调节作用

2.社会资本的调节机制。一方面,受灾地区农户家庭资本存量会普遍受损,会陷入生存困境,社会资本的嵌入能够搭建邻里互助机制、支援机制和合作机制,帮助农户家庭进行灾后重建,减少家庭成员非农就业的可能性;社会资本的互助特征,实现资源和信息共享,在农户家庭生产决策中扮演重要角色[22]。学者们通过构建计量模型发现社会资本能够替代或者互补物质资本来提升农户家庭生计[23]。另一方面,由于灾害冲击,农户家庭成员可能会利用社会资本来强化信息交互机制,获取非农就业信息,增加家庭非农收入,弥补灾害冲击带来的损失。黄莉芳等研究发现社会资本能够为个体和家庭提供信任支持、獲取强有力的关系资本、缩小农户家庭外部搜寻成本,进而也会有动机与能力谋求更多非农就业机会,实现非农创收[24]。部分学者研究发现,社会资本在不同人群间作用效果差异显著:穷人家庭利用社会资本获取资源的能力远落后于富人家庭,社会资本对意外冲击的家庭的保护会弱化[25]。

假说3:社会资本在自然灾害冲击时对农户家庭成员非农就业选择上具有调节作用

3.信贷约束的调节机制。在灾害冲击情境下,信贷对帮助农户家庭抵御农业灾害风险,恢复农业生产具有正向显著影响[17]。Gallagher等通过研究飓风冲击对居民家庭的影响发现信贷供给和保险策略能够保障居民抵御灾害冲击[26]。刘彬彬等发现对于物质资本和人力资本都相对匮乏的农户家庭而言,其抵御生产风险和灾害冲击主要依靠信贷获取资金保障以维持生计[27]。但是,也有部分研究学者发现,自然灾害对金融借贷可得性冲击较大,严重限制信贷机构发挥作用。第一,由于自然灾害冲击,农户家庭生产资料和资本存量受损,信贷抵押担保物质缺乏;正规信贷机构基于风险保障考虑,会提升资金借贷门槛,缩减对受灾农户家庭的金融支持,对农户家庭形成正规金融信贷约束,导致农户家庭成员会增加非农就业[28];第二,由于灾害冲击空间集聚性,域内多数农户家庭资本存量均遭受灾害冲击,无法通过家庭间互助机制来实现借贷,非正规信贷机构也会收缩经营规模,对农户家庭形成非正规信贷约束。第三,部分自然灾害对金融网点也会造成损害,金融机构数量递减,信贷约束增强,会逆推农户家庭成员通过非农就业渠道获取资金以维持家庭生计。

假说4:信贷约束在自然灾害冲击时对农户家庭成员非农就业选择上具有调节作用

二、数据来源、变量设置及模型选择

(一)数据来源

本文研究数据主要来自于国家重点研发计划子课题“水土流失治理与生态产业耦合机制与协同途径”课题组于2018年7-9月对陕西省典型区域的实地调查,典型区域内地形破碎,干旱与洪灾并发,在研究灾害冲击对非农就业选择问题方面具有较强的代表性。课题组主要采取分层逐级抽样与随机抽样相结合的方式进行调研,具体的抽样方案如下:首先,在陕西省选取咸阳市、榆林市、延安市3个地级市;其次,在上述地级市中随机抽取2个县(区);然后,在每个县(区)随机抽取2个乡镇;最后,在每个乡镇随机抽取4个村,每个村随机抽取15~20户普通农户。本次调研总共发放问卷850份,剔除数据缺失和信息逻辑错误的问卷后,得到有效问卷805份,问卷有效率为94.71%。农户问卷调查主要采取“一对一”访谈的方式,对家庭户主或家庭生产经营决策者进行调查,问卷内容主要包括家庭成员结构、农户物质金融资本、生态农业和水土保持认知、社会资本等方面。

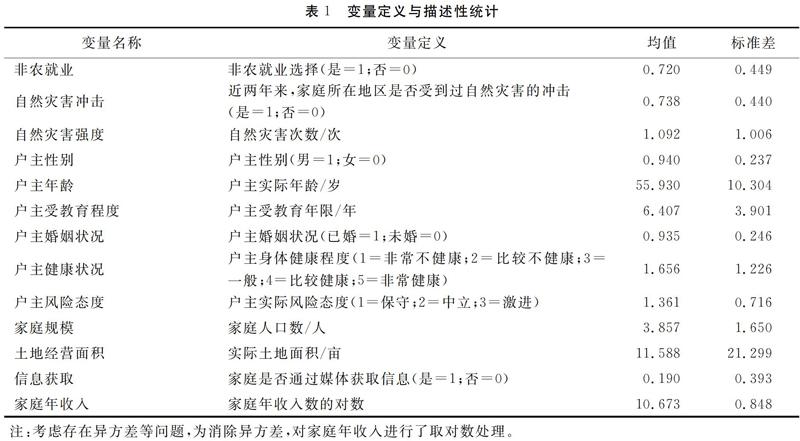

(二)变量设置及描述性统计分析

被解释变量为“非农就业选择”,用问卷中“您家庭成员中是否有非农就业行为”来衡量,如果受访者家庭成员有非农就业行为,赋值为1,否则为0。在全部805个样本中,家庭成员存在非农就业行为的有580户,无非农就业行为的有225户。

核心解释变量为“自然灾害冲击”,通过“近两年来,家庭所在地区是否受到过自然灾害的冲击”来衡量,如果受访者家庭受到过自然灾害冲击,赋值为1,否则为0。同时,在实证部分,本文还将农户报告的近两年来该地区发生自然灾害的次数作为自然灾害强度的代理变量,考量不同自然灾害强度对农户家庭成员非农就业选择的影响。

基于已有的相关研究,本文也选取了户主特征、家庭特征等因素作为控制变量[29-30]。户主特征包括年龄、婚姻状况、受教育程度、健康状况和风险态度5个变量。家庭层面的控制变量包括家庭规模、家庭年收入、信息获取、土地经营面积4个变量(见表1)。

(三)模型选择

为了考察自然灾害冲击与农户家庭成员非农就业之间的关系,由于被解释变量为是否选择非农就业为0~1变量;因此采用二元Probit模型进行回归分析,本文设定模型:

式(1)中的Y为被解释变量,表示农户家庭成员非农就业选择,A表示农户家庭是否遭受自然灾害冲击,B表示户主特征控制变量,C表示家庭特征控制变量,D表示地区虚拟变量,βi 表示待估系数。

三、实证分析

(一)基准回归结果

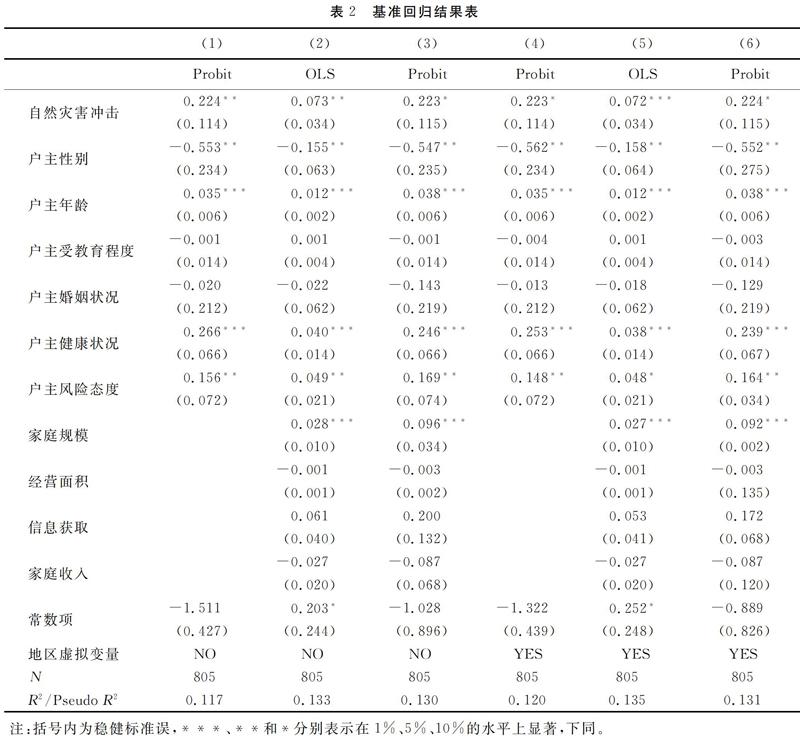

表2是自然灾害冲击对农户家庭成员非农就业选择的Probit模型的估计结果。考虑到不同地区经济社会等因素差异,研究加入地区虚拟变量,来减少由于遗漏变量导致的估计结果偏差。

表2中列(1)(3)为未控制地区因素影响后的估计结果,列(3)(4)为控制地区估计结果,其中列(2)(5)为OLS模型估计结果。列(3)(4)估计结果显示,无论是否控制地区因素的影响,自然灾害冲击对农户家庭成员非农就业选择都具有显著正向影响,影响系数分别为0.223和0.224。列(2)(5)的OLS估计结果显示,自然灾害冲击对农户家庭成员非农就业选择具有显著正向影响,影响系数分别为0.073和0.072。研究发现列(2)(5)的解释变量的符号和含义同列(3)(6)基本保持一致,因此假说1得到验证。表2中列(6)显示,户主为男性的家庭非农就业选择的可能性明显偏低,这可能是这些家庭对待风险的态度相对保守。同时,户主年龄越大,家庭成员非农就业选择的可能性越低,可能的原因是灾后冲击下,家庭成员要照料户主,会削减非农就业时间供给;户主风险态度越激进,家庭成员非农就业选择的可能性越高,可能的原因是风险态度激进的户主,在面对灾害冲击时,会积极改变家庭经营策略,鼓励家庭成员实施风险共担机制和开展非农就业等冒险手段来规避风险,获取家庭收入。此外,从家庭特征来看,家庭规模越大,家庭非农就业选择的可能性越高,这可能的原因是家庭人口数量众多,面对灾害冲击情境,家庭资本存量下降难以维持整个家庭生计,部分家庭成员会寻求外部渠道获取收入维持家庭生计;同时,规模较大的家庭,部分成员能够承担照料老人和儿童的义务,更有利于其他劳动力挤出,进而提升部分家庭成员非农就业选择的可能性。

表3列(6)的估计结果显示,自然灾害强度显著增加了农户家庭成员非农就业选择的可能性,自然灾害强度越高,对农户家庭生计和农业生产造成的损失会愈加严重,恢复家庭生存的资金需求也会进一步扩大。这样一部分家庭就会降低从事农业生产的积极性,同时无法兼顾家庭照料责任;一部分成员会转向非农就业,以获取资金来保障家庭生计可持续。

(二)自然灾害强度对农户非农就业的影响

表2基本模型结果表明,无论是否考虑地区因素的影响,自然灾害冲击对农户家庭成员非农就业选择都具有显著正向影响。如果上述结论成立,那么自然灾害冲击和非农就业选择就存在“强度约束”。自然灾害强度越高,由于农户家庭小农生产的弱质性,遭受损失的可能性会显著增加,家庭农业经营收入对其生计保障功能失效,家庭成员会利用外部非农渠道获取资金恢复生产意愿会更加强烈,同时这种意愿也会随着灾害强度的增加而显著提升。

(三)影响机制检验

自然灾害冲击对农户家庭成员非农就业选择产生显著影响。然而,人力资本、社会资本与信贷约束等与农户家庭非农就业状况密切关联,这些因素是否会影响农户家庭成员非农就业选择有待探索。基于此,本文将自然灾害冲击与人力资本、社会资本、信贷约束等3个交互项纳入模型,探讨这些因素的影响机制。

表4显示了包含交互项的最终估计结果,研究结果证实自然灾害冲击与人力资本、社会资本和信贷约束3个变量间的交互效应,自然灾害冲击与人力资本的交互项在5%的显著性水平下显著且影响系数为-0.060,说明平均人力资本更高的农户家庭在自然灾害冲击下会降低其成员非农就业选择的概率,这也验证了假说2。

同时,自然灾害冲击与社会资本的交互項在1%的显著性水平下显著且影响系数为-0.022,表明社会资本较高的家庭在自然灾害冲击下会降低其成员非农就业的概率,灾害冲击情境下,社会资本的互助机制能够有效帮助农户家庭恢复农业生产,降低家庭成员非农就业意愿,验证了假说3。自然灾害冲击与信贷约束的交互项在1%的显著性水平下显著且影响系数为0.540,表明信贷约束越高的家庭在自然灾害冲击下会增加其成员非农就业的概率,这也验证了假说4。

四、结论与启示

本文基于陕西省黄土高原地区的实地调研数据研究了自然灾害冲击对农户家庭非农就业选择的影响,同时也检验自然灾害强度对农户家庭非农就业的影响,且进一步验证了人力资本、社会资本和信贷约束在自然灾害冲击对农户家庭非农就业选择影响中的调节机制。研究发现:(1)自然灾害冲击对农户家庭成员非农就业选择具有显著影响,受自然灾害冲击的农户家庭,其家庭成员非农就业选择可能性会显著提升;(2)自然灾害强度也会显著正向影响农户家庭非农就业选择,自然灾害强度会弱化农户家庭农业生产,转向更具有保障性的非农就业选择;(3)人力资本、社会资本会弱化自然灾害冲击对农户家庭成员非农就业的影响,信贷约束反而会强化这一影响。

据此,本文得到如下政策启示:(1)由于自然灾害冲击会严重影响农户家庭农业生产和农户家庭生计状况,政府应该强化救灾机制,在灾害频发地区建立灾害预警预防机制,减少灾害冲击,保障农户家庭成员灾后生活,同时积极引导农户家庭成员参与非农就业,获取额外收入,缓解政府救助压力;(2)对于灾害冲击农户家庭而言,应鼓励身体素质较好的家庭成员积极开展自救工作,并利用邻里、亲朋互助机制,积极开展灾后重建工作;(3)鼓励银行为受灾农户家庭提供信贷支撑,推动农业保险下基层,减少农户家庭灾后损失;(4)政府部门应继续建立健全乡镇就业服务体系,及时发布就业信息,促进受灾农户家庭与非农就业市场的有效对接,优先为受灾农户家庭成员提供就业机会,增加受灾农户家庭成员就业率,缓解受灾农户家庭生计压力。

参考文献:

[1] 欧阳博强,孙学涛,王振华. 城市化和产业结构对劳动生产率的影响——基于中国285个城市面板数据的分析[J].城市问题,2018(12): 28-36.

[2] 马俊龙,宁光杰. 互联网与中国农村劳动力非农就业[J].财经科学,2017(7): 50-63.

[3] 方方,何仁伟,李立娜.京津冀地区乡村振兴地域模式研究——基于乡村非农就业与农民增收的空间效应[J].地理研究,2019,38(3):699-712.

[4] 刘玉成,徐辉.家庭与个人因素影响下的农民多元就业选择——基于CFPS数据的实证研究[J].经济经纬,2017,34(1): 32-37.

[5] 温兴祥,程超.教育有助于提高农村居民的创业收益吗?——基于CHIP农村住户调查数据的三阶段估计[J].中国农村经济,2017(9):80-96.

[6] 吴云青,罗倩,密长林,等.农民农地转出意愿及影响因素的性别差异——基于天津市578份调查问卷的实证分析[J].中国人口·资源与环境,2016,26(6):69-74.

[7] 邓力源,唐代盛,余驰晨.我国农村居民健康人力资本对其非农就业收入影响的实证研究[J].人口学刊,2018,40(1):102-112.

[8] 朱慧劼.人力资本、家庭禀赋和农村劳动力就业——基于代际差异的视角[J].内蒙古社会科学(汉文版),2017,38(6):175-181.

[9] 卢华,胡浩,傅顺.农地产权、非农就业风险与农业技术效率[J].财贸研究,2016,27(5):75-82.

[10] 常素欣.市场潜能、非农就业密度与区域工资差异[J].商业研究,2016(9):149-158.

[11] 宁泽逵,宁攸凉.区位、非农就业对中国家庭农业代际传承的影响——基于陕西留守农民的调查[J].财贸研究,2016,27(2):75-84.

[12] 李后建.自然灾害冲击对农民创业行为的影响[J].中国人口科学,2016(2):105-115.

[13] 贺娜.外部冲击影响下的农户家庭决策与制度调整[J].贵州财经大学学报,2018(4):80-89.

[14] 杨浩,庄天慧,蓝红星.气象灾害对贫困地区农户脆弱性影响研究——基于全国592个贫困县53 271户的分析[J].农业技术经济,2016(3): 103-112.

[15] Christian R,Jaramillo H.Do Natural Disasters Have Long-term Effects on Growth[J].Social Science Electronic Publishing, 2009.10.2139/ssrn.1543453.

[16] Adeagbo A,Daramola A,Carim-Sanni A, et al. Effects of Natural Disasters on Social and Economic Well Being: A Study in Nigeria[J].International Journal of Disaster Risk Reduction,2016,17:1-12.

[17] 张龙耀.自然灾害冲击与农户信贷获得水平——基于CFPS数据的实证研究[J].中国农村经济,2019(3):1-17.

[18] 周力,周曙东.极端气候事件的灾后适应能力研究——以水稻为例[J].中国人口·资源与环境,2012, 22(4):167-174.

[19] 杨婵,贺小刚,李征宇.家庭结构与农民创业——基于中国千村调查的数据分析[J].中国工业经济,2017(12):170-188.

[20] 刘亚洲,钟甫宁,王亚楠.新农保对中国农村老年人劳动时间供给的影响[J].人口与经济,2016(5):114-126.

[21] 陈浩,毕永魁.人力资本对农户兼业行为及其离农决策的影响研究——基于家庭整体视角[J].中国人口·资源与环境,2013,23(8): 90-99.

[22] 薛永基,卢雪麟.社会资本影响林区农户创业绩效的实证研究——知识溢出的中介效应[J].农业技术经济,2015(12):69-77.

[23] Chantarat S,Barrett C B.Social Network Capital, Economic Mobility and Poverty Traps[J].Journal of Economic Inequality,2012,10(3):299-342.

[24] 黄莉芳,王芳,徐立霞.资本类型如何影响新生代农村劳动力非农就业质量?——来自江苏的证据[J].宏观质量研究,2017,5(1):116-128.

[25] Cleaver F.The Inequality of Social Capital and the Reproduction of Chronic Poverty[J].World Development,2005,33(6):893-906.

[26] Gertler P,Levine D I,Moretti E. Is Social Capital the Capital of the Poor?The Role of Family and Community in Helping Insure Living Standards Against Health Shocks[J].Cesifo Economic Studies,2004,52(3): 455-499.

[27] 劉彬彬,陆迁,李晓平.社会资本与贫困地区农户收入——基于门槛回归模型的检验[J].农业技术经济,2014(11):40-51.

[28] 李晓楠,李锐.我国四大经济地区农户的消费结构及其影响因素分析[J].数量经济技术经济研究,2013,30(9):89-105.

[29] 匡远配,王一清.非农就业、农地流转与城镇化[J].广西社会科学,2018(11):69-74.

[30] 许庆,陆钰凤.非农就业、土地的社会保障功能与农地流转[J].中国人口科学,2018(5):30-41.

(责任编辑:董应才)