“鹅山校友”榜样文化特色课程:建构、实施与评价

周徐健 周勤

摘要:基于群贤辈出的校友文化、千年古镇的向学传统和独树一帜的“养正”办学理念,践行“鹅山校友”榜样文化特色课程。课程容纳了环境营造、学科拓展、节日仪式、特色活动等诸多内容,由“榜样之名”“榜样之趣”“榜样之节”“榜样之行”四大板块组成。实施过程中聚焦课程育人环境的营造、社团探究课程的开设、节日仪式课程的设置、活动实践课程的创建。课程评价注重主体性、过程性、发展性和生成性。

关键词:鹅山校友榜样文化特色课程

悠悠蠡水之畔,巍巍古镇桥下,古朴典雅的宜兴市和桥实验小学坐落于此。学校始建于清光绪三十二年(1906年),前身为“鹅山高等小学堂”,因学堂正对屺山金鹅峰山麓而得名。学校文化底蕴深厚,深受千年古镇向学传统的熏染,培养了一批卓越校友,如大画家吴冠中、化学家唐敖庆、物理学家朱洪元、地理学家胡焕庸等。在“养习惯之根,正做人之本”的“养正”办学理念的引领下,我们结合群贤辈出的校友文化和“教授之乡”的地方文化,践行“鹅山校友”榜样文化特色课程,让学生从小以校友为榜样,培养爱国情,树立报国志,踏实强国行。

“鹅山校友”榜样文化特色课程是对校友资源,包括典型事迹、杰出经验、崇高品质的进一步挖掘、提炼,旨在培育师生的家国情怀与向上向善的人生情态。以“鹅山校友”榜样文化为积淀开发的特色课程,蕴含“家国情怀,责任担当;世界眼光,兼容并包;乐学善思,敢于创新”等特质,致力于培育具有“民族魂、世界眼、现代脑”的“鹅山少年”。可以说,“鹅山校友”榜样激励师生朝着提升关键能力与核心素养的方向前行,榜样文化特色课程则为立德树人目标下“培养什么样的人”“怎样培养人”问题的解答提供了可行路径。

一、“鹅山校友”榜样文化特色课程的建构

“鵝山校友”榜样文化特色课程是基于对地域特色、学校使命、未来发展的综合考量,是继承鹅山图1

文脉、塑造特色文化、夯实办学底蕴的整体设计。学校立足育人理念和育人愿景,自主开发校本课程,建构了基于“鹅山校友”榜样文化传统的特色课程(见图1),力求实现校本课程特色化,学生活动课程化。

课程立足学生特点,围绕培养目标,容纳了环境营造、学科拓展、节日仪式、特色活动等诸多内容,由“榜样之名”“榜样之趣”“榜样之节”“榜样之行”四个板块组成。四大板块相辅相成,“榜样之名”利用校友名字资源,目的是建构学校良好的育人环境与氛围;“榜样之趣”意在于丰富多彩的社团活动中渗透榜样文化,引导学生在培育兴趣爱好的同时感知校友榜样的品质和精神;“榜样之节”利用校园节日专门开展围绕校友文化的活动,或在节日的某个环节渗透校友文化,凸显仪式感和庄重性;“榜样之行”则着力于在课外实践活动中认识校友,探索校友身上蕴含的珍贵品质。四大板块的内容共同指向核心素养的养成。

学校还注重学科间的联系,让榜样文化深深根植于基础性学科中。以语文学科为例,我们将校友故事与统编小学语文教材口语交际板块内容相融合,设计多种群文阅读活动。如,教学《父爱之舟》一文后,以校友吴冠中为议题,对他所写的文章做多文本阅读指导,让学生在走近文本内容的同时感悟吴冠中的精神品质。学校现已逐步将榜样文化渗透至各学科中,找准一个点,串起一条线,铺开一个面,设计出语言与人文、数学与资讯、艺术与审美、科学与探究、健康与生活这五大类拓展课程,让榜样在课堂中闪光,在学科间升华。

二、“鹅山校友”榜样文化特色课程的实施

(一)榜样之名——营造课程育人环境

学校为课程实施营造良好的环境,形成园、馆、廊为一体的特色景观,使校园的一草一木、一图一文,都凸显校友特质,从而创设“鹅山校友”榜样特色课程文化建设的浓厚氛围,让人文励志情怀春风化雨般地熏陶师生。

1.兼善园。

兼善园源于校友黄达武的笔名,蕴含着对学子崇德向善、积极向上、学有所成、回馈社会的殷殷期盼。兼善园不仅是学生生活与学习的“第二家园”,也是展示物型课程资源的绝佳载体。

兼善园门高高矗立,取名“励君门”,源于校友——新中国第一代记者王金凤的本名。学生在课间穿梭于园里园外,倾听师长讲述校友“自立自强、笃信好学”的故事,于潜移默化中树立起“天行健,君子以自强不息”的精神。白玉小桥取名“学成桥”,源于校友朱学成少将,寓意和小学子在和美校园里学有所成,寄托一种美好的希冀。桥下是一汪池塘,取名“孝德塘”,源于校友著名画家吴冠中的名篇《父爱之舟》(其文由怀念父亲引人深思),以求学生感悟孝乃德之本。

兼善园既可以做休憩之用,又可以化身为学生阅读、教师上课的资源。师生被象征意味浓郁的景物、建筑所环绕,就会情不自禁地走入历史情境,感受不同时代校友独特的人格魅力。

2.养初馆。

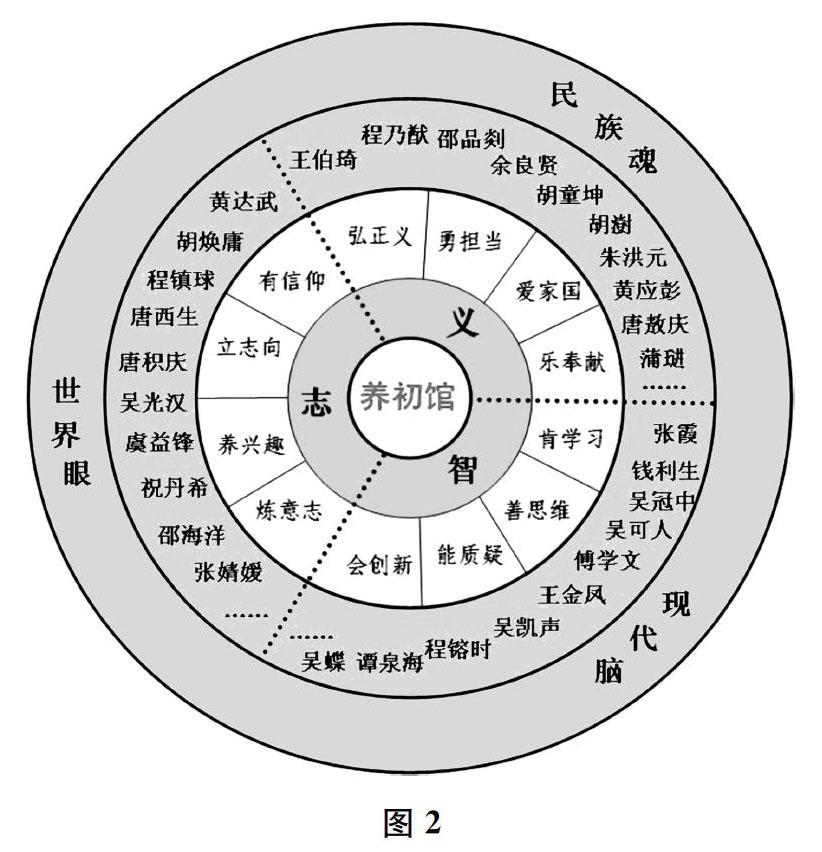

学校创设了养初馆,取创办者胡养初之名,赋予年少初学、正气蒙养之意。馆内分三个区域呈现,分别凝练“志”“义”“智”三个主题(见图2),从家庭背景、求学历程、社会贡献等方面梳理校友的生平和事迹,使学生传承向上向善的品格。

图2

以“志”为主题,馆内专辟一个区域,展示了地理学家胡焕庸、工程院院士唐西生、当代名师虞益锋等校友的事迹,意在让学生有信仰、立志向、养兴趣、炼意志。“义”,即弘正义、勇担当、爱家国、乐奉献。“义”主题区域展示了我校民国初年校长程乃猷、知名教授邵品剡等校友的事迹,同时呈现学校优秀毕业生蒲琎与四川学生杨九红结对,用压岁钱资助其上学的感人故事,意在让学生养成乐于奉献的高尚品质。“智”,即肯学习、善思维、能质疑、会创新。“智”主题区域介绍了中科院院士程镕时、陶艺大师谭泉海等校友的事迹,辅以当代南京大学硕博连读学生吴蝶勤奋学习的故事,敦促学生奋发向上,努力学习。

养初馆内的校友资料主要以图文形式呈现,辅以多媒体视频投影。校友遴选遵循“新老搭配”的原则,既有对国家、社会有突出贡献的名人校友,又有凸显时代精神的青年校友。每学期末,学校会为各年级学生布置关于校友调查的任务,高年级教师还会让学生设计下一学期养初馆的陈列方案,并在新学年为养初馆布展出谋划策,让养初馆真正成为学生展示自我、熏陶情怀的试验田。

3.敖庆廊。

敖庆廊的创建是为了纪念出资助学的知名校友唐敖庆,用来激励学生在学习敖庆故事后,以他为榜样,立下志向,付诸行动,争做敖庆式好少年。廊道分为“敖庆故事园”“榜样励志墙”“鹅山少年行”三大板块。学生收集唐敖庆在校刻苦学习的小故事,在工作中艰苦卓绝、敬业奉献的小片段,放置在“敖庆故事园”里,以期从不同层面折射唐敖庆的光辉形象;学生以唐敖庆为榜样,畅谈未来,树立理想,坚定信念,制订阶段性目标,并将其记在心愿卡片,贴在“榜样励志墙”上,时常观看,立志奋进;学生成立寻访小组,参观敖庆故居,采访敖庆家人,欣赏敖庆作品,记录所见所闻所思,将成果张贴于“鹅山少年行”中,于思想的净化中砥砺初心。

(二)榜样之趣——开设社团探究课程

社团探究课程是校园文化的重要载体,是学生身心发展、兴趣拓宽的阵地,也是学生展示个性、内化能力的第二课堂。我校利用校友资源,开发了多种社团探究课程,如“敖庆小实验”科学课程、“利生小百灵”音乐课程、“冠中小画师”美术课程、“童坤润心田”种植课程、“家新乐蚕桑”养殖课程、“球类智勇技”体育课程等,形成了丰富多样的学生社团群,满足学生的多元发展需求。每周五是社团开放日,每个社团由科学、美术、音乐等学科教师负责,吸纳约30位成员。

如,每周五下午三、四两节课,科学教师在学校科学实验室,讲授“敖庆小实验”科学课程,在实验教学中培养学生解决问题的能力,激发他们对科学的兴趣。在唐院士的榜样感召下,学生一般以6人学习小组合作探究的形式,开展小课题研究,如“铁为什么会生锈”“二氧化碳能使澄清的石灰水变浑浊”等。

再如,“童坤润心田”劳动课程,我们在校友中国土壤学会成员胡童坤的精神激励下,开辟种植基地——童坤园,校外聘请一名农民辅导员,对学生进行播种、施肥等指导。劳动课程是生活课程的一部分,能让学生在沟通、分配任务与合作中体验劳动、学会劳动,学会尊重劳动者,培养爱劳动的品质。该课程秉承“班班有园地、块块有特色、处处能育人”的理念,引导学生在翻土、扒地、播种、浇灌的过程中,体会劳动的辛苦,享受收获的快乐,养成正确的劳动观。

(三)榜样之节——设置节日仪式课程

节日是一种文化的体现,承载着文化传承的功能。构建节日仪式类课程,既能给学生带来快乐,又有一定的教育功能,使节日更有意义。对此,学校采取“两面抓”,一面是在常规的节日中融入校友元素,一面是选择合适的场地,创新设置校友主题的仪式和节日,实现榜样文化课程与节日的链接。

如,在9月1日的新生入学仪式上,一年级学生通过拜师礼、赠书礼等,体验感恩师长、誓言立志的过程,从入学第一天就明理懂礼,遵章守纪,明确成长目标。在仪式上,学校会相机介绍知名校友,让学生萌发爱校向学之情。5月9日的四年级成长仪式,邀请家长参与,以“感恩、立志、成长”为主题,让学生与家长互相书写“知心话”,然后穿过“励君门”,领成长徽章,表决心,立志向,体验成长和责任。

再如,在科技节开展“垃圾分类,从我做起”“劳科技小制作”“科学幻想画”等活动,颁发“敖庆小科学家”奖,培养学生的创新意识,提升科学素养;在艺术节开展书法类、绘画类、表演类、创作类、歌舞类等比赛,让书法教室翰墨飘香,让学生的创作灵感涌动,秀出自信、展出风采,由教师为他们颁发“冠中小画师”“利生小百灵”等奖项;在体育节设立球类、田径类等运动项目,在颁奖典礼上渗透体坛校友的事迹回顾,并颁发“鹅山体育小明星”奖,使学生顽强拼搏,勇争第一,享受运动快乐,提升运动技能,培养坚毅品格。

学校还将每年的12月18日定为“鹅山校友”节。重点开展“访校友、忆校友、颂校友、演校友”等主题活动,让学生铭记校友,向榜样看齐。

(四)榜样之行——创建活动实践课程

活动实践课程是以学生发展为宗旨,以活动为载体,在教师指导下,通过学生的主动参与,以获得直接经验和实践特长为主的课程。开设该课程旨在让学生通过生活实践,树立责任与担当意识,从而成为合格的“鹅山好少年”。

学校开展一系列特色鲜明、成效卓著的活动课程。如,“养初讲堂行”活动课程,每个月开设“养初讲堂”校友篇宣讲活动,邀请知名校友进校园,开展“榜样面对面”系列活动。学生与校友亲密交流,聆听其成长历程和奋斗经历,然后根据校友成长经历,编辑图文并茂、生动有趣的《校友名人录》,在阅读中进一步学习校友的家风家训、成长历程。再如,“寻访校友行”活动课程,组织学生采访校友,亲近校友,参观吴冠中故居、徐悲鸿纪念馆等,了解校友成长史、奋斗史,让榜样在心中,激励自我行。

学校面向不同年级,设立了实践周活动。低年级,通过“养初讲堂”、校本教材等了解校友事迹,定期开展小小故事会;中年级,通过采访知名校友的家乡亲人、采访学校当今的师生典型,进一步了解校友,在班级、年级中分享交流,并定期举办绘画、小报展;高年级,通过寻访故居、我与校友飞鸽传书、榜样面对面等活动,鼓励学生开设讲堂论坛、撰写心得等。

学校还组织开展分享季活动,将“鹅山校友”榜样文化元素与学科特点相结合,以学生的学习成果为载体,每月按计划展示、交流与分享各类成果。利用微信、校园电视台及广播站等平台,随时发布课程建设资源、动态、成果。创办校报《和美》、校刊《和鸣》,在学校网站上建校友网页,介绍校友事跡,传递榜样文化,宣传榜样文化教育的成果。

三、“鹅山校友”榜样文化特色课程的评价

我校实行“以人为本”的管理文化,用评价规范教师教学行为,激励学生学习并记录其成长。“鹅山校友”榜样文化特色课程评价注重主体性、过程性、发展性和生成性,评价目标多元,评价手段多样,评价方法灵活。

(一)过程性评价:结合活动,综合评价

1.分发“文明护照”。

每学期,学校会给学生分发文明护照《学校友品行,做鹅山少年》,人手一册,让学生对照其中的自评自查项目,对自己的表现予以评价并做一日常规训练。学校自创有关上课常规、文明礼仪等的儿歌,鼓励他们做到:勤劳笃行乐奉献,自己事自己做;自强自律健身心,坚持锻炼身体;好学多问肯钻研,上课专心听讲;待人真诚有礼貌,说话讲文明;等等。文明护照《学校友品行,做鹅山少年》还与“鹅山校友”榜样文化特色课程的各项活动相结合,由各个班级灵活制订细则,对各项活动做到细化要求,以发挥明理、激趣、导行的作用。在自评的基础上,学校还设置了互评项目,由学生互相评价,指出对方的优点和不足,督促每位学生改进。

2.建立“成长档案袋”。

学校鼓励学生采用个性化的方式及时记录“鹅山校友”榜样文化特色课程体验过程。档案袋多元评价,全面展示,记录学生的成长足迹。评价方式包括自我评价、同伴评价、父母评价、教师评价等。学校还定期以问卷调查的形式,邀请家长和孩子对档案袋的组成内容和使用方式进行反馈。每学期末,各班评选优秀档案袋,并在班级或者学校专题展示,帮助学生树立自信心,在回顾和反思中不断成长。

(二)生成性评价:奖励活动,表彰优秀

1.评选“鹅山好少年”。

学校对在各类“鹅山校友”榜样文化特色课程活动中表现突出的个人进行表彰,评选出一批包含“志美好少年”“义美好少年”“智美好少年”在内的“鹅山好少年”。学生首先根据自己的学习情况自主申报“鹅山好少年”,学校、班级对评价内容做多维度的打分评定,评价主体倡导主课教师、学生、家长、校外活动辅导教师等多方参与,评选结果以成果展示、专人体悟交流会等多样化形式呈现。

2.设立“敖庆学子奖”。

学校分别奖励学习拔尖和表现突出的学生。由学生自主申报,学校量化打分,每年根据学校的“六星队员”,如勤学星、创新星、劳动星、文明星等的不同标准,设定不同的评选规则。在此基础上产生“唐敖庆和美之星”学子,对其进行嘉奖。

在“鹅山校友”榜样文化课程的推进过程中,学校在深入落实养正教育、深化课程改革、改进学科教学方式、重塑育人环境、涵养核心素养、挖掘时代内涵、倡导激励评价等方面成效显著,先后获得全国青少年校园足球特色学校、省羽毛球特色学校、校园文化建设示范学校、先进学校等荣誉称号。多名学生获评“江苏好少年”、无锡市“万名追梦好少年”、“宜兴市美德好少年”。