反思,照亮数学学习进阶的历程

姚晶晶

摘要:反思,是对自己的思维过程、思维结果进行再认识的过程,是一项重要的学习能力,是深度学习不可缺少的环节。然而反观现实,在当下的课堂中,对反思的关注还远远不够,对这一能力的操作训练更是欠缺。据此,以一线教师的视角阐述反思在数学学习中的重要价值,剖析数学课堂中反思的痛点,并尝试给出可操作的策略方法,以期通过反思进一步完善学生的学习历程,实现学习进阶。

关键词:反思学习历程学习进阶

学会学习的一个很重要的方面就是学会反思。《现代汉语词典(第7版)》对“反思”的解释是:“思考过去的事情,从中总结经验教训。”《义务教育数学课程标准(2011年版)》(以下简称“2011版课标”)对“反思”也有着明确的要求:在小学阶段的数学学习过程中,要让学生“能回顾解决问题的过程,初步判断结果的合理性”,“能针对出现的问题进行反思,初步形成评价与反思的意识”。

借由以上解读,可以对“反思”做出更深入的理解:首先,反思不同于反省,它不仅可以回顾过去的“失败”,也可以總结过去的“成功”;其次,反思更关注的是学习的过程,并且能从过程中发现有价值的问题。由此可知,反思是一种高阶思维,学习离不开有效的反思。

一、探寻:反思缘何成为数学学习的重要能力?

弗赖登塔尔曾说:只要儿童没能对自己的活动进行反思,就达不到高一级的层次。可见,反思对于儿童学习的进阶具有重要的价值。

(一)认知进阶:从迷思到澄清

在学习新内容时,学生往往是带着已有经验走进课堂的。在基于学生的已有经验展开教学的过程中,通常会遇到这样的问题,来自不同学习背景的已有经验中,有些是正确的,也有一些是模糊的,甚至是错误的。如何让学生在认知纠偏的过程中得到深刻的学习体验?反思发挥着至关重要的作用。

以《倍的认识》一课为例,图1中的哪一幅可以表示红花(下一行)的朵数是蓝花(上一行)的3倍?可以预见,学习过程中,学生会暴露出错误,会对“3倍”有着各式各样的迷思。随着交流、碰撞的深入展开,学生最终会建立清晰的概念,此时,并不意味着学习的结束。好的教学会启发学生及时展开反思:回顾一下,我最初是怎样理解“倍”的?我原来对“倍”的认识中哪儿有问题?我后来是如何修正我的想法的?我现在又是如何理解“倍”这个概念的?

显然,反思在这段学习中的作用绝不仅仅在于得到正确的结论,而是关注学生,尤其是带有错误已有经验的学生是如何得到正确认知的。只有经历了暴露问题后的充分反思,才能实现从迷思到澄清的认知进阶。

(二)思维进阶:从浅显到深刻

学生在刚接触新事物时,思维往往比较浅显,容易呈现出相对片面的认知状态。但倘若在学习过程中有了适当的反思,则有可能让思维走向深刻,呈现出相对全面的认知状态。

例如,《一一列举的策略》一课,策略意识的形成和技能的习得离不开思维的深入。对于绝大部分学生来说,写出一个或若干个符合条件的解答并不难,难的是能够做到不重复、不遗漏,这就需要思维从浅层、片面走向深层、全面。如何实现这一目标?途径当然有多种,但反思依然是不可或缺的重要一环。

试想一下,在经历了各自不同的学习体验后,倘若不反思,浅层思维的学习也就停留于把原本不完整的答案补充完整,把不对的改为正确,而对于为何会发生转变,不会做出深刻的思考。这样,即便是回答完整、做对的那部分学生,也未必就真正掌握了解决问题策略的要领。但倘若能从“得”与“失”两个方面进行双向反思,学习效果就不一样了。毕竟,一种是从外部信息直接“得到”,另一种则来自对内在思维的一系列审视:检查思考方法存在着怎样的缺陷,怎样从混乱、零散走向有序化、结构化,总结得到的规律能否去解决新的问题。两相比较,反思与不反思对于思维的历练,高下立现。

(三)经验进阶:从“堑”到“智”

人们常说:“吃一堑,长一智。”真的是这样吗?这里面是有隐含条件的。吃过一“堑”后,只有经历真正的反思,才有可能长一“智”。否则,很可能还是会在同一个地方跌倒。日常教学中,教师经常会发出这样的疑问:为什么学生总是会犯同一个错误?不少学生一遇到错题,就立刻订正。但是,类似的错误在下一次的练习中、下下一次的考试中还是会不断出现。究其原因,就是学生在修正错误的过程中缺少了关键的一步:反思。他们只关注得到正确答案,却不会分析自己为什么出错。可见,缺少了反思,是无法转“堑”为“智”的。在面对错误时,只有及时监控并调整自己的思维过程,找出合理的改进方法,才能在原有的基础上增长经验,避免下一次再犯类似的错误。

(四)能力进阶:从“一种”到“一类”

反思对于学习的价值,不仅在于修正错误,有时还能够使学生触类旁通,灵活迁移。例如,《三位数乘两位数》一课,在自主尝试的探索阶段,很多学生都会将两位数乘两位数的计算经验应用到三位数乘两位数的乘法中。这意味着学习过程中学生主动反思的行为已经发生。在回顾梳理的总结阶段,教师组织学生由此及彼地对三位数乘两位数的乘法进行反思,并预测未来更多位数的乘法计算与已有的计算方法之间有着怎样的联系。通过建构算法的联系,有意识地将学习方法由“某一种”迁移到“某一类”,提升学生系统性思考的学习能力。

二、把脉:当下的数学课堂中反思的痛点何在?

反思是学生学习的重要能力,但在目前的教育环境下却未能引起足够的重视。这究竟是什么原因?在学生的数学学习中,反思遭遇了哪些痛点呢?

(一)反思的虚化

不得不说,当下的课堂学习中,反思环节成为一种尴尬的存在。家常课上,难见其踪影;公开课上,即便有一席之地,也多半流于形式。

事实上,苏教版小学数学教材中呈现了一些“反思”的素材,是希望学生在经过一段时间的学习后能够对自己的学习方法和所学知识进行一次反省、总结和调整。遗憾的是,这个原本非常重要的学习环节在很多课堂上却沦为了一种摆设,更多的是这样的情景:

教师提问:“同学们,让我们来回顾反思一下。通过今天的学习,你有什么体会?有什么新的收获?”而后,一两位学生以读板书的形式完成“回顾性反思”,为一节课画上句号。

这样的处理方式,恐怕会让绝大多数学生连反思究竟是什么都没弄明白,更不要说感悟到反思在学习中的价值了。

导致课堂上反思虚化的症结在于,教师对于反思的重要性认识不足,缺乏长远的眼光。我们首先重视的往往是学习中那些我们认为重要且紧急的事情,比如教学任务能否完成、练习的数量是否达标、重难点强调得够不够等。至于反思这种重要但不紧急的事情,象征性地走个过场就可以了。

(二)反思的弱化

教师对反思的认识程度不够,就会使所教的学生缺乏反思意识且不会反思,这导致了学生的反思能力普遍偏弱。

首先,学习依赖性强。主动检查作业和自觉整理数学知识的意识非常薄弱。

其次,缺乏对解题过程的反思。通常只关注问题解决了没有,对整个思考过程的反思,包括对題目特征的甄别、解题思路的拓展与比较等则很少。

再次,对错因的分析不够深入。以五年级的一道口算题0.6×0.6为例,不少学生一再得出3.6的错误结果。对此,他们总是归咎为粗心。然而,这只看到了现象,却未能洞察现象背后的原因很可能是认知结构的缺失:由于对算理的理解不够清晰,导致做题时混淆了小数加法和小数乘法运算规则中对小数点的处理。他们只想到下次不要粗心,却未能想到解决的根源在于先通算理,再明算法。

(三) 反思的边缘化

反思是需要时间和空间的。在一些课堂上,之所以见不到学生的反思,在很大程度上是由于教师牢牢把控了课堂。通常,在以教师单方面输出为主的课堂中,存在着很多先天条件的不足,如缺少核心问题的导向驱动,缺少开放多元的探究空间,缺少提问质疑的互动交流,缺少任务反馈的评价调控等。没有这些基础的教学“土壤”,反思如何得以生存?

三、建构:数学学习中如何进行反思?

基于反思的重要价值和常见痛点,我们需要进一步在实践中探索有效的策略、方法,让学生学会反思,让反思在教学中真正落地。

(一)反思的时机

找准反思的时机,善于捕捉学习中的重要“节点”,才能够让学习效果事半功倍。

1.从“困惑”到“解惑”的关键点。

当学生在课堂上遇到困惑时,我们不能仅仅用正确答案将其掩盖,而要放大学生的困惑,引导学生通过更完整的对思考过程的回顾和对错误原因的剖析来真正地消除困惑。在回顾反思时,应尽可能地考虑到不同学习水平之间的差异性困惑。

以《一一列举的策略》一课为例,主要呈现以下三种反思:

(1)没有找到解决办法的学生,反思自己遇到的困难是什么,后来做了怎样的尝试;

(2)思路错误和列举不完整的学生,反思原因是什么,后来是怎样解决问题的;

(3)列举完整但无序的学生,反思后来是如何调整和优化的。

对困惑进行反思很重要,但对症下药更重要。找准学生的认知差异,直击困惑的关键处,才能使反思有的放矢,发挥更好的作用。

2.从“存异”到“求同”的转折点。

面对一个问题,学生之间常常会产生不同的观点。这个时候,对于“战败”的一方,不能简单地用一句“你同意了吗?”进行草率的处理。因为学生很可能是迫于现场压力不得不放弃原有观点,其实对于问题还没有真正弄明白。这个时候,应该利用反思倒逼出学生的真实想法,以此确认是否达成真正的共识。

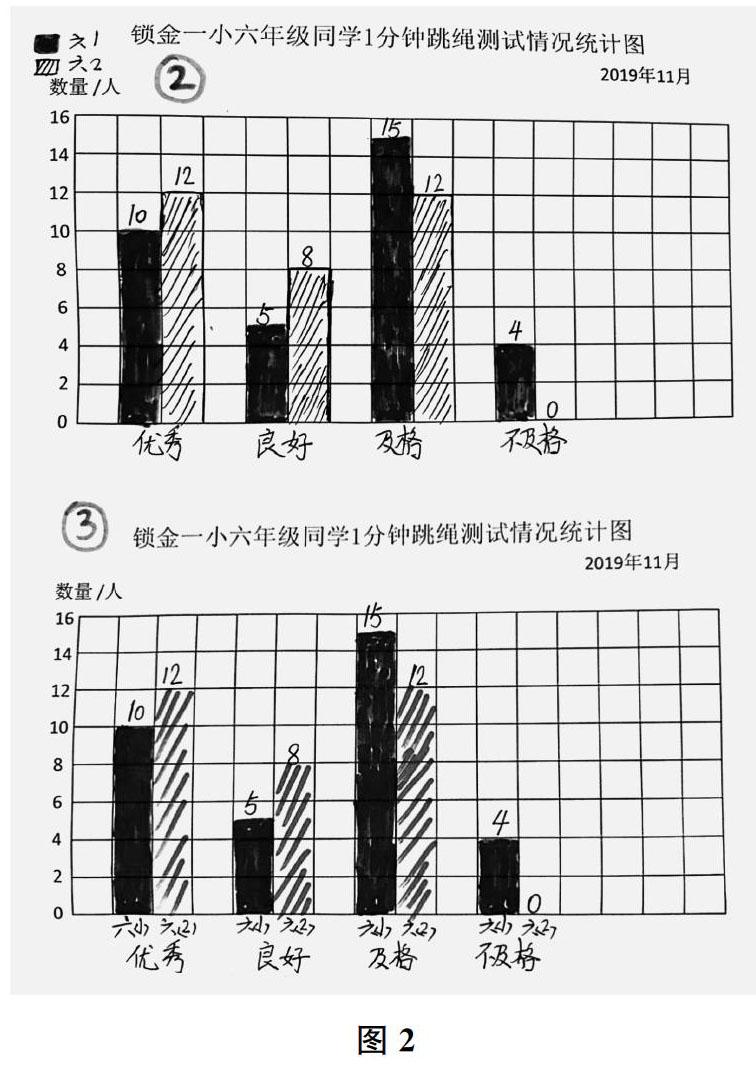

例如,《复式条形统计图》一课,学生所画的两种不同的图(见图2)引起了争论,经过多方辩论,最终全班一致赞同生②的作品。

对于“战败”的生③,笔者没有轻易让她坐下,而是趁热打铁给了她反思的机会:“你真的认同了她的想法吗?那你说一说,你原来是怎么想的?经过刚才的讨论,你现在又是怎么想的?是对方作品的哪一个关键要素让你做出了改变?”果不其然,在经历了对原有观点的反思后,生③真正意识到自己的作品还有待改进,且抓住了问题的核心,重点感受到生②作品中的“图例”在统计图中所起到的重要作用。

无疑,争论之后多加了一个反思环节,让“战败方”没有虚假地达成共识,而是经历了否定自我、转变观点的真实心路历程,进一步强化了对关键点的理解和认同。由此,争论从有到无才显得真实。

3.从“学什么”到“怎么学”的突破点。

学生学习通常只重视“学什么”,而教师特别要引导他们关注“怎么学”。对此,反思就是一种很好的介入方式。张齐华老师在《认识百分数》一课中就进行了很好的示范。

在前半段的学习中,张老师发现很多学生在表述什么是百分数时存在问题:要么空对空地讲,缺乏表达技巧;要么讲一些自己都没有真正理解的话,造成听的学生一头雾水。对此,张老师组织了两次不同的反思。第一次,引导“有问题”的学生反思:“同样是表达一个意思,为什么她一讲大伙儿都听懂了,而你讲的却不能让别人都明白呢?你想过问题出在哪儿吗?”第二次,引导全班学生反思:“学到现在,你们对于什么是百分数,有没有感觉和昨天晚上自己的研究相比,向前进了一大步?发生变化了吗?”选择这两个时机组织反思,是因为这时学生的学习方式需要发生质的突破。第一次反思,要让学生意识到当前的学习方法是存在问题的,需要改进。第二次反思,学生则通过亲身体验,看到了新的学习工具带来的效果变化。试想,如果没有这样的及时反思,学生很可能一直延续着有问题的学习方式而浑然不知,纵然学习再多的知识,也无法弥补不会学习带来的损失。

除了上述反思的时机,教师还要在确定方案、活动操作、总结评价、单元盘点等环节引导学生依据学习的需要进行反思。

(二)反思的路径

1.提出好问题,让学生在问题中反思。

你学习了哪些数学知识?哪些学习起来比较容易,哪些觉得有点困难?你有解答最满意的一道习题吗?得意之处在哪里?你在数学学习中走过哪些弯路,碰到哪些困难?如果解决了,你是怎样解决的?如果没有解决,你觉得还有什么困难是难以克服的?你有做错的数学习题吗?这样做为什么不对?你能找到并分析出错误背后的关键原因吗?你在数学学习中遇到的最大困难是什么?有什么经验和教训?你认为有哪些收获?你能绘制出本周所学数学知识的思维导图吗?你最满意的一节数学课是什么?最失落的一节课是什么?为什么?……

预期过程结果方法原因

(主要、次要)经验情绪关键因素不足

3.为学生营造反思的空间。

(1)留出“反思时间”。

要想让学生养成反思的习惯,就必须舍得在课堂上花费时间。可以每节课留出五分钟专属于学生的反思时间。如果是课前反思,可以安排与本节课相关的前经验或知识点的回顾与再探。如果是课中反思,可以對学习任务进行调控与优化。如果是课尾反思,可以设置小组讨论的环节,让每个人都有机会在组内充分表达反思和体会,从而将个体的反思经验转化为群体的共同智慧。

(2)建立“反思共同体”。

反思作为学习的核心要素,与学习的其他要素之间有着不可分割的密切联系。培养学生的反思能力,离不开倾听、表达、提问、对话、合作、批判……比如,我们可以给学生提供这样的反思表达“脚手架”:我原来是怎么想(做)的,经过和某某(或大家)的讨论之后,我现在是这样想(做)的……还可以通过说题、晒学习成果、介绍反思经验、小组合作定制反思方案等方式来助力学生发展反思能力。

(3)建立错题档案。

加强学生对错题的反思意识已成为教师们的共识,但仅仅依靠每天的订正还远远不够,要尽可能让学生建立系统的错题档案。这就涉及哪些错题需要整理以及如何分析错题等技术性问题。对此,笔者根据自己的实践经验,给出几点建议(见图7、图8)。

哪些错题需要整理?

怎样分析错题?

1.标注存在的错误。

用彩色笔标出做错的地方,可以用五角星、三角形等不同图形区分标注由于粗心、知识点模糊、容易混淆等不同原因出错的题。

2.掌握正确的方法。

分析错因后,把正确的解题方法写在错题的旁边。不仅是答案,还应该包括解题思路,即关键点、用哪些公式、具体步骤等。

3.反思提高。

要通过对这一错题的订正,掌握解决这类错题的方法。甚至还可以将错题改编,在同类型的练习中巩固解题方法。