英汉时空性思维差异影响中阶英语学习者的实证研究

——以对回指形式和一致性的习得为例*

北京外国语大学 中国外语与教育研究中心 王文斌

北京外国语大学 中国外语与教育研究中心 陶 衍

提 要: 本研究聚焦回指形式和一致性的习得,通过接受度判断实验,对比考察以汉语为母语的中阶英语学习者与英语母语者的表现。研究发现,这些学习者对零形与非零形区分和一致性错误的敏感度均显著低于英语母语者,其原因在于这些学习者的中介语仍受汉语强空间性思维的影响,尚未完全掌握英语的强时间性思维。本研究提出,英汉时空性思维差异对二语习得具有重要影响,并造成以汉语为母语的中阶学习者在英语习得过程中的困难。

关键字: 汉语强空间性;英语强时间性;二语习得;回指习得;一致性习得

1.引言

每一种语言在其结构中都会体现出某种特定的世界观(Wierzbicka, 1979: 313)。换言之,一个民族的语言往往能昭显民族的思维特质,因此,语言的不同也能反映民族思维的区别。就英汉语而言,王文斌(2013a, 2013b, 2019)提出英汉时空性思维特质差异的观点,认为英语具有强时间性思维特质而汉语则具有强空间性思维特质。这一观点为探索二语习得过程中因语言背后的思维特质差异而导致的习得困难,如为解释汉语母语者在学习英语过程中的困难,提供了新的视角。本研究以英汉时空性思维特质差异观检视二语习得,从对回指形式和一致性这两个分别体现汉语强空间性和英语强时间性思维的语言现象的习得切入,通过实验手段对比以汉语为母语的中阶英语学习者与英语母语者的表现,探究英汉时空性思维特质差异是否对汉语母语者的英语学习过程产生影响。

2.文献综述与问题

一个民族的语言和该民族的思维有着密不可分的联系,而语言之间的差异在本质上是其思维特质的差异(王文斌,2013a)。就英语和汉语而言,王文斌(2013a, 2013b, 2019)提出了英汉时空性思维特质差异的观点,认为汉语的块状性、离散性特点都是其强空间性思维的外在表现,在构词(如何清强、王文斌,2016a)和语篇(如王文斌、何清强,2016)等层面都有体现。在语法上,汉语对零形回指表现出较高的接受度(陈平,1987),并通过其在话题链中的参与(王文斌、何清强,2016),产生了如“流水句”那样多处可断可连的具有块状性和离散型特点的语言现象,极富汉语特色(吕叔湘,1979;王文斌、赵朝永,2016,2017)。不少语料库研究(如许余龙,2003,2007;蒋平,2003,2004等)都指出零形回指普遍存在于现代汉语。本研究认为,对零形回指的较高接受度是汉语强空间性思维的一个重要体现,如以下(1)、(2)例句所示,其第二句段均出现零形回指。较之(3)、(4)两句,(1)、(2)这种情形更符合汉语的表达习惯。

(1) 他i看了节目k,∅i很开心。

(2) 他i看了节目k,∅k很一般。

(3) 他i看了节目k,他i很开心。

(4) 他i看了节目k,节目k很一般。

相反,上述省略主语的零形回指情形若出现于英语,如句(5)、(6)所示,则其接受度无疑将因其不合语法而不如(7)、(8)这两个相应的非零形回指句(1)此处例句旨在对比零形回指与非零形回指两种回指形式,并非指(7)(8)两句完全合乎英语语法。事实上,此处的英语例句还都涉及连词“and”的使用问题,但这非本文的关注重点。。

(5) Heiwatched the showk, ∅iwas quite excited.

(6) Heiwatched the showk, ∅kwas quite boring.

(7) Heiwatched the showk, heiwas quite excited.

(8) Heiwatched the showk, the showkwas quite boring.

这种“汉有英无”的现象在本质上正是汉语强空间性思维的充分体现。另一方面,英语语法中的主谓一致性(agreement或concord)关系却是一种“英有汉无”的现象,如句(9)所示。

(9) The lions lived together and were having fun.

句(9)中,尽管主语“lions”和第二个谓语动词be隔了一个小句,但be动词此处的形态were必须要和主语在数的关系上保持一致性。事实上,在英语中无论主语和谓语动词之间相隔多远,插入多少其他复杂结构,谓语动词都需要与其所表述的主语保持一致性关系,并且常在形态上有直接体现。需说明的是,英语中这种以主谓一致为代表的一致性要求,语法上具有强制性,有着深刻的强时间性思维背景。一方面,谓语动词通过形式一致性与主语在数的信息上进行匹配,能起到回指作用,而英语句构也由此得以呈现连续性的线性结构。在Quirk et al.(1985: 10.35)等编写的AComprehensiveGrammaroftheEnglishLanguage中,也强调这种一致性不仅体现于形式标记,更存在于观念(2)在该书中,一致性(concord)不仅是形式上(formal concord),也有观念上的一致性(notional concord)。观念上的一致性不仅存在,而且有时与形式一致性冲突,对母语者造成困扰(Quick et al., 1985: 757;10.35.)。。观念上的一致性是英语语法中的一条重要原则(Quirk et al., 1985: 757),由此可见,一致性要求有其深刻的思维层面的基础。另一方面,包括英语在内的印欧语,甚至梵语(裴文,2007: 205)都在语法上极为睽重动词(何清强、王文斌,2016b),而动词与时间具有重要关联,如Langacker(2008: 108)在关于动词图式(verb schema)的概念论述中便涉及到了动词与时间的紧密关系。本研究认为,英语中的主谓一致是其强时间性思维特质的一个重要表现,也是“英有汉无”的一个重要特征(3)英语和其他印欧语在语言表征上的强时间性思维特质的另一个重要特点,就是其时体系统,但学界对于汉语是否完全不存在时体系统仍存较大争议。但相对而言,汉语中并不存在一致性关系,这应为学界所共识,故可认为其是“英有汉无”的重要特点。。

可以看到,以上两个典型的“汉有英无”和“英有汉无”的现象,都深刻体现了汉语与英语的思维特质差异。由此,在二语习得上便自然需要追问以下两个重要问题: 一是这种思维特质的差异是否会影响二语学习?二是其对二语学习者中介语(interlanguage)的影响有何表现?

事实上,在二语习得领域,已有不少研究在描写层面上考察了上文所涉及的回指形式习得和一致性习得。对回指形式习得的研究大多基于可及性理论(Accessibility Theory)(Ariel, 1990,2004等)对名词短语可及性的层级(hierarchy)划分。大量二语回指习得研究都发现了二语学习者过度明确(overexplicit)的现象(如Tomlin, 1990: 170;Hendriks, 2003; Gullberg, 2006; Ryan, 2015等),即相较于母语者,中、高阶的二语学习者在应使用较高可及性回指形式时(如零形回指)却更倾向于使用较低可及性的形式,如明确指代(explicit reference)等。需注意的是,这些研究大部分都使用了对研究对象进行引诱产出(elicited production)的实验范式,可能反映更多的是其进行产出时的策略(Gullberg, 2006),但并不直接检查中介语的语法知识情况,更未曾在思维层面解释其本质缘由。相反,从英汉时空性思维特质差异的角度出发,预测以汉语为母语的中阶英语学习者在面对回指形式时,仍会受到汉语强空间性思维迁移的影响,因此其中介语语法知识中对零形回指与非零形回指的区分将不如英语母语者,对此,本研究将通过实验手段进行检验。

对二语一致性习得的相关研究大多属于语素习得(morphology acquisition)领域。长期以来,对二语语素习得的大量研究都发现二语学习者对目标语语素的掌握存在困难(Bailey et al., 1974; Krashen et al., 1977; Ellis, 1988; Johnson et al., 1996; Lardiere, 1998; Jiang, 2004, 2007)。其中,Jiang(2004,2007)通过实验手段探察了以汉语为母语的英语学习者对数的一致性习得,发现其在阅读时间上并未对数的信息不一致表现出敏感性,而英语母语者对此则更为敏感。此后,Jiang及其他研究者对比考察了不同母语背景的英语学习者在一致性习得上的表现(Jiang et al., 2011),发现了语素一致效应(morphological congruency effect),即当母语和目标语的语法均具较一致的语素概念时,学习者才能掌握该目标语中的语素(4)此处关于不同语言在语素系统上的一致(congruency)与语素系统里关于性、数、格的一致性(agreement或concord)是两个不同的概念,不可混淆。。事实上,就中国英语学习者对英语一致性习得而言,从英汉时空性思维特质差异的角度也会得出相似的推测,而且对这种现象的本质原因更具有解释性。需要指出的是,以上对英语母语者和以汉语为母语的英语学习者进行研究时,往往通过阅读时间来反映其在线加工(online processing)对相关语素敏感度的区别,并未勘察其在接受度上是否同样表现出敏感度。就此,本研究将检验在接受度上以汉语为母语的英语学习者与英语母语者是否仍对一致性错误表现出敏感度的差异,一方面是便于与前述的发现进行比较,另一方面也有利于对英汉时空性思维特质差异的预测进行勘验。

综合上述文献,可以看到对回指习得与一致性习得现象的研究仍需在思维层面对其本质原因进行阐述。本研究将以英汉时空性思维特质差异出发,从零形回指这一凸显汉语强空间性思维和一致性这一凸显英语强时间性思维的典型现象切入,勘察以汉语为母语的英语学习者的相关表现,从而探究英汉时空性思维特质差异是否对二语习得具有影响。就此,本研究将重点考察以汉语为母语的中阶英语学习者(5)中阶学习者一般指已经过最初学习阶段,但其中介语仍在发展过程中、尚未达到最终状态的学习者人群。,并将其与英语母语者对比。之所以选择中阶英语学习者作为考察对象,主要原因有二: 一是其中介语尚未达到最终状态(end-state),所以有理由认为其仍受汉语强空间性思维的影响且尚不完全具备强时间性思维,这使得思维层面对其中介语的影响较易观察,可更直接反映思维差异在二语学习过程中的影响;二是中阶英语学习者在我国的英语学习者中分布广泛,尤以普通非英语专业大学生为代表,因此更具代表性。基于此,本研究主要追问以下两个具体问题:

研究问题一: 在汉语强空间性思维的影响下,以汉语为母语的中阶英语学习者(以下简称为“中阶学习者”)在习得英语的过程中是否会表现出对零形回指具有更高的容忍度?由此可以推出的可检验假设为: 相对于英语母语者(以下简称为“母语者”),其对英语零形回指与非零形回指的接受度是否会更相近?需指出的是,英汉时空性思维特质差异对该研究假设的预测与上文所述的二语学习者在回指上的过度明确这一现象不尽相同,对其进行勘验具有重要意义。

研究问题二: 强时间性思维的欠缺是否会妨碍中阶学习者习得英语中的一致性这一体现线性时间思维的特征?由此可以推出的可检验假设为: 在接受度上,其相对于母语者是否对于英语中一致性错误的敏感度更低,即其对一致性错误是否会表现出更高的接受度?

3.实验

1) 研究方法

(1) 设计与材料

本研究采用接受度判断任务(Acceptability Judgment Task)这一实验范式,通过比较母语者和中阶学习者对各实验句类别的接受度差异来回答以上两个实验问题。

针对研究问题一,实验设计了零形回指句和非零形回指句两大实验句类别,通过对比母语者和中阶学习者的表现,分别检查对这两种类别的接受度,观察前者是否较后者对于零形回指与非零形回指的区分更为敏感,从而勘验研究问题一的假设。为使零形回指句和非零形回指句都更具代表性,实验材料都在这两大类别下分别设置了先行语为主语和先行语为宾语两种情形,因此有主语先行语零形回指句(简称主零,如句(5))、主语先行语非零形回指句(简称主非,如句(7))、宾语零形回指句(简称宾零,如句(6))和宾语非零形回指句(简称宾非,如句(8))四类实验句。零形回指句和非零形回指句互相对应,即除了回指形式之外在其他方面都完全相同。因此,主零句和主非句互相对应,宾零句与宾非句互相对应,其中主非、宾非这两种非零形回指句的回指形式为回指对象先行语的重复。所有的零形回指句和非零形回指句都是两个句段由逗号相连组成,其第一句段由主语、及物动词和宾语组成,第二句段由be动词、程度副词quite和形容词组成,时态均为简单过去时或过去进行时,如下列例句所示:

(10) The teamiplayed the game, ∅iwas quite tired.(主零)

(11) The teamiplayed the game, the teamiwas quite tired.(主非)

(12) The team played the gamei, ∅iwas quite intense.(宾零)

(13) The team played the gamei, the gameiwas quite intense.(宾非)

实验材料中,以上四组类别各有8个句子,共组成32个句子材料,经平衡设计(counter-balanced)后形成两个实验版本。因此,每个实验版本中四组类别各有4个句子,共组成16个实验句材料。总体上,针对研究问题一的实验部分呈现为三因素设计,分别为组别(母语者、中阶学习者)、回指形式(零形、非零形)和回指对象先行语情形(主语、宾语)。

针对研究问题二,实验设计了语法规范的正常句和具有一致性错误的非法句两个类别,通过对比母语者和中阶学习者考察二者的接受度情形,审视前者是否较后者对于一致性错误更具敏感度,从而勘验研究问题二的假设。由于主谓不一致是英语一致性错误的一个典型形式,因此实验材料中的一致性错误句均为主谓不一致句。为更好地观察两组被试对一致性错误的敏感度差异,实验进一步细分了短句与长句两类句子。短句由主语、be动词过去式以及形容词或动词现在分词构成,因此时态为简单过去时或过去进行时,其一致性错误表现为谓语be动词的形态和主语的数的一致性错误。长句为由连词and连接的、主语相同的两个句段组成,其中第二句段因与第一句段共享主语而主语省略。长句的第一句段为一个包含主语和动词短语的简单过去时句,第二句段由be动词过去式以及形容词或动词现在分词构成,因此时态为简单过去时或过去进行时。长句的一致性错误发生在第二句段,表现为谓语be动词形态与主语的数的一致性错误。一致性错误的短句与长句如下列两个例句所示:

(14)*His dreams was to be a pilot.(一致性错误短句)

(15)*The lions lived together and was having fun.(一致性错误长句)

实验任务中共有6个一致性错误短句和6个一致性错误长句。

同样,语法规范的正常句也分为短句和长句两类句子。正常短句均为包含一个谓语动词的简单陈述句,长度与一致性错误短语相当。正常长句均由连词and连接两个正常句组成,其长度与一致性错误长句相当。所有的正常短句与正常长句均为一般过去时,如下列两个例句所示:

(16) I ate some chocolate.(正常短句)

(17) He started his job and his colleagues were nice to him.(正常长句)

由于正常句既与一致性错误句对照,又同时相当于实验中的填充句,因此数量多于一致性错误句。实验任务中共有10个正常短句和10个正常长句。总体上,针对研究问题二的实验部分也呈现为三因素设计,即分别为组别(母语者、中阶学习者)、一致性情形(一致性错误、正常)和句子长度(短句、长句)。

由此可见,针对研究问题二,每个实验版本共有32个实验用句,加上针对研究问题一中的16个实验用句,每个实验版本共合计48个实验用句。母语者与中阶学习者这两个组别所进行的是完全相同的实验任务,因此使用完全相同的实验材料。

(2) 被试

母语者组被试都通过亚马逊Mechanical Turk平台招募,都以英语为母语,均报告没有达到基本交流水平的二语能力,具有本科及以上的教育背景,没有任何母语阅读的困难经历。母语者组被试共30人,其中男性16人,女性14人,平均年龄为30.27(SD=5.93)。中阶学习者组的被试为北京某大学的非英语专业大三年级学生,英语水平为普通四级,并报告无任何母语阅读的困难经历。中阶学习者组被试共32人,其中男性10人,女性22人,平均年龄为21.25(SD=1.67)。

(3) 程序

实验以问卷的形式通过问卷星网络平台进行发放。母语者组与中阶学习者组的实验步骤一致。被试在首页阅读实验说明并阅读任务描述,之后进入4道题的练习以熟悉实验任务和流程。被试在完成练习之后开始正式实验,完成实验后提交个人相关信息,然后实验结束。在实验说明中,所有被试首先都了解其在任何时候都有退出实验的权利。在实验任务描述中,被试被告知将阅读若干英语句子,并凭第一直觉为这些句子的可接受度打分,打分范围为0(绝不可接受)到5(完全可接受)分。屏幕上每次只在正中呈现一个句子,打分选项在句子的下方,被试通过鼠标点击确认后进入下一个句子的阅读打分任务。任何时候被试都无法修改之前的打分。每个句子的阅读、打分总时长上限设置为30秒,实验总耗时约为10-15分钟。

2) 结果与分析

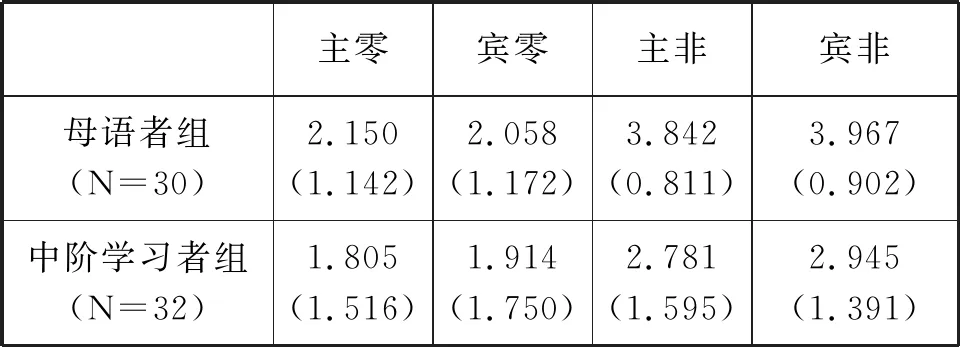

针对研究问题一,本研究分析了母语者组与中阶学习者组对零形回指(主零、宾零)和非零形回指(主非、宾非)两大类实验句的接受度情况。两组被试对这四类组别实验句的接受度平均值及标准差见表1。

表1.母语者组与中阶学习者组对零形回指和非零形回指英语句的接受度平均值及标准差(括号内为标准差)

主零宾零主非宾非母语者组(N=30)2.150(1.142)2.058(1.172)3.842(0.811)3.967(0.902)中阶学习者组(N=32)1.805(1.516)1.914(1.750)2.781(1.595)2.945(1.391)

以回指形式(零形回指、非零形回指)和回指对象先行语情形(主语、宾语)为组内因素,两个被试组别(母语者组、中阶学习者组)为组间因素的2×2×2重复测量方差分析(Repeated-Measure ANOVA)显示,回指形式有显著的主效应F(1,60)= 76.71,p<.001,回指形式与被试组别之间有显著的交互效应,F(1,60)=6.18,p=.016,被试组别也有显著的主效应,F(1,60)=5.22,p=.026,而回指对象先行语情形无显著的主效应,F(1,60)=1.58,p=.21,与回指形式无交互效应,F(1,60)=0.77,p=.38,与被试组别也无交互效应,F(1,60)=0.97,p=.33,三个因素之间并无显著的交互效应,F(1,60)=0.27,p=.60。

为进一步研究两个被试组别各自的情况,以回指形式和回指对象先行语情形为组内因素对这两组各进行了2×2重复测量方差分析。对母语者组的分析结果显示,回指形式有显著的主效应,F(1,29)=65.00,p<.001,回指对象先行语情形并无显著主效应,F(1,29)=0.073,p=.79,两个因素之间也无显著交互效应,F(1,29)=2.06,p=.16。对中阶学习者组的分析结果显示,回指形式有显著的主效应,F(1,31)=19.28,p<.001,回指对象先行语情形并无显著主效应,F(1,31)=1.76,p=.19,两个因素之间也无显著交互效应,F(1,31)=0.04,p=.84。

针对研究问题二,本研究分析了母语者组与中阶学习者组对一致性错误句(一致性错误短句、一致性错误长句)和正常句(正常短句、正常长句)两类实验句的接受度情况。两组被试对这四类组别实验句的接受度平均值及标准差见表2。

表2.母语者组与中阶学习者组对一致性错误句和正常句的接受度平均值及标准差(括号内为标准差)

一致性错误短句正常短句一致性错误长句正常长句母语者组(N=30)1.207(1.004)4.603(0.477)1.686(1.212)4.257(0.567)中阶学习者组(N=32)3.144(1.578)4.288(0.828)2.839(1.348)3.841(0.773)

以一致性情形(一致性错误、正常)和句子长度(短句、长句)为组内因素、两个被试组别(母语者组、中阶学习者组)为组间因素的2×2×2重复测量方差分析显示,一致性情形,F(1,60)=169.74,p<.001,句子长度,F(1,60)=7.55,p=.008,以及组别,F(1,60)=9.04,p=.004,均具显著的主效应;一致性情形与句子长度之间具有显著的交互效应,F(1,60)=12.99,p=.001;一致性情形与被试组别之间也具显著的交互效应,F(1,60)=37.68,p<.001;句子长度与被试组别之间同样具有显著的交互效应,F(1,60)=15.39,p<.001。同时,这三个因素之间存在显著的三重交互效应,F(1,60)=6.47,p=.014。由于观察到这一三重交互效应,我们无疑需要做进一步的分析。

为进一步探明两个组别在两种句子长度条件下是否都存在对一致性错误具有敏感度的差别,本研究分别在短句和长句条件下,以一致性情形为组内变量,对被试组别作为组间因素进行了2×2重复测量方差分析。结果显示,在短句条件下,一致性情形与组别存在显著的交互作用,F(1,60)=161.20,p<.001;在长句条件下,一致性情形与组别同样存在显著的交互作用,F(1,60)=24.14,p<.001。

为进一步探明两个组别在两种一致性条件下是否都受到同样的句子长度影响,本研究分别在正常句子条件下和一致性错误条件下,以句子长度为组内变量,对被试组别作为组间因素进行了2×2重复测量方差分析。结果显示,在正常句条件下,句子长度呈现出主效应,F(1,60)=33.29,p<.001,而并不存在其与组别的交互作用,F(1,60)=0.08,p=.47。然而,在一致性错误条件下,句子长度并未呈现出主效应,F(1,60)=0.71,p=.40,但其与组别存在着显著的交互作用,F(1,60)=14.44,p<.001。

为更进一步研究两个被试组别各自的情况,本研究以一致性情形和句子长度为组内因素对两组分别进行了2×2重复测量方差分析。对母语者组的分析结果显示,一致性情形有显著的主效应,F(1,29)=157.67,p<.001;句子长度并无显著主效应,F(1,29)=0.75,p=.39;这两个因素之间也具有显著的交互效应,F(1,29)=24.43,p<.001。对中阶学习者组的分析结果显示,一致性情形具有显著的主效应,F(1,31)=27.88,p<.001;句子长度具有显著的主效应,F(1,31)=20.94,p<.001;但这两个因素之间却不存在交互效应,F(1,31)=0.47,p=.50。

4.讨论

针对研究问题一,无论是在总体分析中还是在两个组别各自进行的分析中,回指形式都具有显著的主效应,这说明无论是母语者还是中阶学习者,对零形回指与非零形回指这两种回指形式在接受度上都表现出显著不同。尽管如此,总体分析中所出现的回指形式与组别的交互效应,明显反映了这两个组别在对回指形式的敏感度上表现出不同,即中阶学习者的敏感度明显弱于英语母语者。

这一分析结果与研究问题一中英汉时空性思维差异的预测相一致。汉语强空间性思维在回指上的一大表现就是回指形式既可是零形回指(如句(1)、(2)),也可以是非零形回指(如句(3)、(4))。因此,中阶学习者在学习英语时,便有可能受到强空间性思维的影响,从而对英语中的零形回指与非零形回指的区分不如英语母语者敏感。诚然,这并不等同于说中阶学习者对这两种回指形式完全不加区分,或者是将汉语中的情形完全照搬过来,本研究中汉语母语者的组内分析也不支持这一观点。因此,在此需要思考的是,这种不如英语母语者敏感的实质到底何在?

英语作为一种以强时间性思维为主导的语言,其语法体系对形式完备的要求较高。就回指形式而言,英语中对非零形回指形式的要求不仅仅是一种偏好,而更是具有强制性的语法要求,而这与汉语及其强空间性思维特质不尽相同。可以推测,以汉语为母语的英语学习者虽能区分并倾向于非零形回指,但是这更可能是将其仅仅视为一种偏好而并非具有强制性的语法要求。换言之,其语法知识里,仍尚未完全习得英语语法对非零形回指的强制性要求,因此表现出对两种回指形式虽有区分但不如英语母语者敏感的现象。

另一方面,本研究的分析结果与目前文献中关于中、高阶英语学者在回指上关于过度明确现象的发现也不完全一致。零形回指相较于非零形回指无疑是更不明确的回指形式,因此在本研究的实验环境里,如果中阶学习者在回指形式上过度明确,则应观察到其对非零形回指的倾向较英语母语者更甚,且其对零形与非零形回指区分的敏感度也应高于母语者,而这与当前的实验结果相反。但是,这并不意味着本研究结果与文献相矛盾。目前文献中大部分所观察到的过度明确现象在实验方法上都采用了引诱产出,而这种方法往往难以直接反映学习者的语法知识本身。事实上,有研究者(如Hendriks, 2003; Ryan, 2015等)认为,此类研究结果所揭示的情况更可能是因为学习者在语言产出过程中所采取的语用策略,如过于强调格莱斯原则(Gricean principle)中的清晰原则(clarity principle)(Ryan, 2015: 830),或因规避自己可能会犯的错误而刻意采用明确指代的策略(Hendriks, 2003)。与此不同的是,本研究采用了接受度判断任务作为实验手段,以避免上述策略的干扰,而通过语法知识判断的结果则更能直接地检验语法知识本身。

由以上讨论可以看到,中阶学习者习得英语回指时受到了汉语强空间性思维的影响,对零形回指与非零形回指的区分不如母语者敏感。究其原因,可以认为其语法知识中,对于非零形回指依然缺乏强制性的认识。

针对研究问题二,对于两个组别对一致性错误句和正常句的总体分析结果显示,一致性条件有显著的主效应;对两个组别各自的组内分析也显示,一致性条件的主效应在两个组别内都表现为显著。这说明,无论是母语者还是中阶学习者,在接受度上对是否具有一致性错误都表现出了明显差异,可见对本研究中的中阶学习者而言,其语法知识里对于一致性是有意识的。实验结果还显示,一致性条件与组别无论是在总体分析中,还是在对两个句子长度条件下分别进行的分析中,都有显著的交互效应。这充分说明,两个组别对于一致性的敏感度具有明显的不同,中阶学习者对于一致性错误的敏感度要弱于母语者。这一结果与现有文献中的相关发现是一致的。可以认为,无论是从在线加工的阅读时间上还是从线下加工的接受度上,中阶学习者对一致性的敏感度都不及英语母语者。事实上,结果分析中所观察到的组别、一致性条件和句子长度的三重交互作用以及进一步所做的分析,则更能说明两个组别的差异。

不难看出,在正常条件下,句子长度呈现主效应,但却并不与组别存在交互效应。事实上,正常条件下,句子长度的增加一般意味着其加工难度的增加,因此其接受度往往随着句子长度增加而降低。本实验中,这种句子长度效应也有所体现: 在正常条件下,两个组别都出现了接受度随句子长度增加而减少的情行,两者并无差别。然而,在一致性错误的条件下,句子长度失去了主效应,却和组别产生了显著的交互效应,这充分说明,两个组别在一致性错误的条件下其表现迥异。本实验中,长句的一致性错误出现在其连词“and”后的第二个谓语动词中(如句(15)所示)。因此,相较于短句中的一致性错误,其与主语的距离更长,发现错误的难度因受工作记忆的限制必然增加,对一致性错误长句的接受度也就随之更高(即更难发现错误)。需要看到,这一距离效应因对一致性敏感度的强弱而产生相应的变化: 对一致性越敏感,则这一效应越明显;相反,若对一致性完全不敏感,则主语和谓语动词之间的距离无论长短,都难以发现一致性错误,因此不会表现出差别,也就不存在距离效应。由实验数据分析可以看到,母语者组在一致性错误的条件下,表现出了这一距离效应,相反,从中阶学习者组中却并未观察到这一效应。事实上,中阶学习者组无论在正常条件还是一致性错误条件下,所呈现的都只是句子长度效应,即其接受度随句子长度增加而减少。这充分说明,中阶学习者组对于一致性错误的敏感度明显弱于英语母语者组。

可以认为,本研究的发现基本支持研究问题二中关于英汉时空性思维特质差异这一观点的预测。一致性是维持英语线性句构的重要手段之一,体现了英语的强时间性思维。如上所提,主语与谓语动词的一致性要求是英语构句一致性要求的一个典型表现,在语法上具有强制性。中阶学习者虽能区分一致性错误,但其语法知识里却未能完全掌握英语语法对一致性的强制性要求。究其原因,是因为英语中的一致性在本质上并不仅仅是语法要求,而更是体现了其强时间性思维特点的一种语法手段。因此,掌握这种语法手段意味着要掌握英语强时间性的线性思维特点,而这对于缺乏强时间性思维的汉语母语者而言较为困难。已有的文献和本研究的发现都证实了这种困难的存在。

5.结语

零形回指是体现汉语强空间性思维的“汉有英无”现象,而一致性要求则是体现英语强时间性思维的“英有汉无”现象。本研究从回指形式和一致性这两种体现不同思维特质的典型现象切入,窥探时空性思维特质差异对以汉语为母语的英语学习者的影响。本研究发现,汉语的强空间性思维特质造成了中阶学习者相较母语者在回指形式上对于零形回指和非零形回指的区分上更不敏感,而学习者自身由于强时间性思维特质的欠缺,造成了其对于一致性也相较于英语母语者更为迟钝。本研究认为,英汉时空性思维特质的差异对汉语母语者的英语习得过程具有显著影响,并造成明显的习得困难。需要指出的是,本研究中的学习者尚处于中阶水平,因此该论断并不意味着高阶水平的学习者也必然如此,而高阶英语学习者的表现则需另行研究。