基于语料库的政治文献翻译风格比较研究

——以十八届三中全会文件英译为例*

上海交通大学 李 鑫 上海海洋大学 李 涛

提 要: 本文基于十八届三中全会文件的双译本汉英平行语料库,从译语语言形式参数和翻译偏移入手来比较政治文献官方英译和海外译者英译的翻译风格,并探讨二者差异背后的原因。研究发现,海外译者Rogier Creemers在政治文献汉英翻译中相当保守,追求字面对应,因而译文句子较长,“中式英语”痕迹较重,可读性较差,而中国官方翻译团队则相对灵活,在忠实表达原文意思的前提下适当拆分长句,并频繁采用增补解释类偏移和删减简化类偏移,从而使译文更为明晰、简洁,可读性较强。相对而言,官方翻译更加贴近英语受众的思维习惯,也更有利于传递中国政府的积极形象。结合对官译团队专家和Rogier Creemers的采访,本文认为二者翻译风格迥异的主要原因在于翻译目的、翻译流程以及译者背景不同。

1.引言

自Baker(2000)提出用语料库方法来研究文学译者的风格以来,译者风格已成为语料库翻译学的一个重要课题。在Baker看来,译者风格就像是译者的“指纹”,具体体现为一位译者在众多译作中呈现出来的个性化的语言使用特征或语言偏好模式(同上: 245)。胡开宝、谢丽欣(2017: 12)则认为,“译者风格是指由于翻译过程中译者主体性的彰显而形成的稳定且区别于其他译者的翻译个性”,体现在“目的语词汇和句式结构的选择”、“语篇结构的重构”以及“翻译策略和翻译方法的应用”等。两种理解的区别在于是否将译者对原文的处理方式纳入译者风格的考察范围。根据不同的侧重点,目前基于语料库的译者风格研究主要有三种模式(参见黄立波、朱志瑜,2012): 单语类比模式、双语平行对比模式、类比平行综合模式。

单语类比模式(Baker, 2000; Olohan, 2004)以译语为导向,利用不同译者在同一译入语的多个译作为语料,通过语言形式统计数据(如类符/形符比、平均句长等)和具体语言形式(如报道动词、缩略式等)使用特征的对比来区分译者风格。此模式能够利用软件较为便捷地呈现语言使用特征,但由于这些作品译自不同的原作,其风格差异的结论很难排除原作的影响。双语平行对比模式则通常以同一原作和其不同版本的译文为语料,对比不同译者在处理源语-译语关系时的规律性选择,包括翻译策略(姚琴,2009)和翻译偏移(如Pekkanen, 2007)两个角度。这一做法主要靠人工分析,但能够有效地将原文因素排除在外。类比平行综合模式(Winters, 2009; Huang, 2015)则综合上述两种模式的优势,一方面将同一原作的两译本或多译本视为类比语料来对比不同译者的语言使用特征,另一方面借助平行语料来考察源语-译语关系,从而对译者风格进行综合描述。根据Saldanha(2011: 26-27)的区分,单语类比模式属于“译者个人风格”(the style of the translator)研究,而双语平行对比模式和类比平行综合模式则属于“翻译风格”(translation style)研究。本文侧重于考察个人或团队在双语转换决策中呈现出来的区别于其他译者的规律性特征,属于“翻译风格”研究范畴。

当前国内外关于翻译风格的研究多集中于文学作品,而在国际交流中发挥重要作用的政治文献的翻译风格尚未引起学界关注。有鉴于此,本文将以党的十八届三中全会文件的两组英译本为例,采用类比平行综合模式,从译文语言形式参数和翻译偏移两个方面来考察政治文献官方英译和海外译者Rogier Creemers英译的不同翻译风格,并探讨翻译风格差异的成因。

2.研究设计

2.1 语料

由于政治文献汉英翻译的敏感性和难度都比较高,中国政治文献的多译本语料并不常见。然而,2013年党的十八届三中全会文件《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》(以下简称《决定》)一经公布,便有牛津大学的中国问题研究学者Rogier Creemers将其译为英文,并在海外“广泛传播”(黄友义等,2014: 5),直到近两个月后由外文出版社牵头的官方译文正式出版。经Creemers博士确认,他还在官方译文公布之前翻译了《中国共产党第十八届中央委员会第三次全体会议公报》(以下简称《公报》)和《关于“中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定”的说明》(以下简称《说明》)。因此我们收集了这三个文件的汉语原文和两组英译文,组成一个小型双译本对比语料库,并做了句级对齐处理。由于两译本与原文并不能在句子层面整齐对应,此处平行语料的对齐并非严格意义的自然句的对齐,而是综合考虑两组译文对源语句子的处理,允许一个逗号分隔的小句对应一个自然句的情况,如图1所示。最终,两组平行语料分别包括830个平行句对。汉语原文和官方译文(以下简称“官译”)来自中国网,Rogier Creemers 的译文(以下简称“C译”)来自他的博客网站。(1)博客地址为https: //chinacopyrightandmedia.wordpress.com。最终语料包括汉语原文37481字,官译29198词,C译25708 词,共计92387字/词。

图1.双译本对比语料库句级对齐示例

2.2 研究方法

本研究采用语料库文本分析和采访相结合的方法。首先对两组译本的形符、类符、平均句长等语言形式参数进行统计和对比,形成对两组译者翻译风格的初步推断,然后基于平行语料来考察二者在翻译偏移方面的规律性选择及其交际效果,从而更准确地描述两组译者的翻译风格。最后,我们结合对中国外文局前副局长黄友义先生以及海外译者Rogier Creemers 博士的采访,进一步探讨两组译者不同翻译风格的成因。

作为描写译学的一个重要分析工具,翻译偏移指从源语到译语的翻译过程中发生的语言层面的“变化”(Munday, 2001: 55),包括“强制性偏移”和“选择性偏移”: 前者指由于源语和目标语的语言语法系统不同而必须做出的偏移,后者指译者在有对应翻译(即“零偏移”)可能性的前提下主动选择的偏移(参见Bakker et al., 2009: 271)。本研究旨在考察两组译者在翻译政治文献时体现译者风格的主体性决策,因此只关注选择性翻译偏移。

3.两组译者翻译风格比较

3.1 语言形式参数分析

由于原作变量已得到控制,我们可以通过考察两组译本的语言形式参数来初步推断官方翻译团队和Rogier Creemers的翻译风格。借助Wordsmith 6.0,获取两组译本相关统计数据如下:

表1.十八届三中全会文件两组译本语言形式参数

根据表1数据,可初步做出三点判断:

第一,在原文相同的情况下,官译本总体较长,比C译本多出了1668个形符。据此,可以推断两种可能性: 总体来讲,官译不如C译行文简洁;或者官译比C译有更为明显的明晰化倾向,即对原文进行更多的增补解释。仔细比照发现,这一译文长度差别在《决定》和《公报》的翻译中得到鲜明体现,但《说明》的翻译则呈现出相反的结果: 官译比C译少用了180个形符。三个文件的翻译为何呈现不一致的结果,需要到原文中寻找原因。

第二,官译句子数量比C译多出152句,平均句长比C译少3.54个词。这一差异趋势在三个文件的翻译中有较一致的体现,唯有一个例外: 《决定》的官译平均句长比C译多出0.08个词。虽然相差甚微,但这一特殊性有待通过平行语料进行分析和解释。用Wordsmith 6.0统计原文数据可知,三个文件的汉语原文共有781个句子(其中《决定》521句,《公报》66句,《说明》194句),与C译本中的句子数量非常接近。由此可初步推断,海外独立译者在翻译时相对保守,追求句子一一对应,而官译则做了较多句子拆分,使译文句子更为简洁、易读。这一点在做语料句对齐的过程中得到了印证。如“必须构建决策科学、执行坚决、监督有力的权力运行体系,健全惩治和预防腐败体系,建设廉洁政治,努力实现干部清正、政府清廉、政治清明。”这类动宾结构连用的长句,在官译中得到了适当拆分,从而提高了英译文的可读性。那么,在句子或小句内部,官译是否有同样的简化倾向?两组译本在句内简化程度上有何区别?需要根据平行语料来进一步分析。

第三,两组译文的标准形符/类符比非常接近,这说明两组译者的词汇丰富度无明显差别,而从三个文件来看,两组译文的标准形符/类符比都呈现出同样趋势: 《决定》最高,《说明》次之,《公报》最低。此外,平均句长在三个文件之间的差别更为显著: 《公报》最高,《说明》次之,《决定》最低。这表明译文的语言形式参数在很大程度上受原文文本影响。因此,我们认为,Baker(2000)在原文不同的前提下,仅通过不同译者的译文语言形式特征来判断译者风格的方法,有待进一步验证。这一点与黄立波、朱志瑜(2012)的结论一致。

基于两组译本语言形式参数的对比,可初步判断两组译者的风格差异主要体现在明晰化和简化的程度不同,那么具体到句子/小句内部,二者在明晰化和简化方面究竟做出何种不同的努力?不同的翻译决策带来怎样的交际效果?这些问题将通过平行语料中的选择性翻译偏移来考察。

3.2 翻译偏移分析

从翻译偏移的角度来看,句子/小句翻译的明晰化倾向主要体现为译者对原句信息的增添或解释,而简化倾向主要体现为对原句冗余信息或表达的删减或简化。因此,我们以两组译本的平行句对为对比单位,通过考察增补解释和删减简化两个方面的选择性翻译偏移来比较两组译本所体现的明晰化和简化倾向,从而进一步区分两组译者的翻译风格。

3.2.1 翻译偏移总体比较

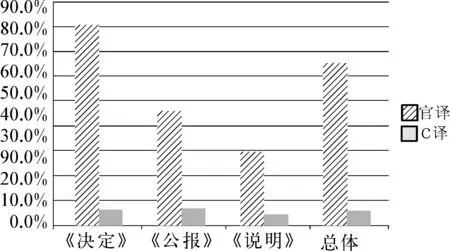

通过对两组译本平行语料的逐句人工分析,我们发现,C译的基本策略是字面对应翻译,因此选择性偏移并不多见,而官译则频繁出现增补解释类偏移和删减简化类偏移。一方面,如图2所示,官译本830个句对中有540个句对出现增补解释类偏移,比例高达65.1%,但C译本则只有49个句对出现增补解释类偏移,比例仅为5.9%。虽然分布并不均匀,但三个文件的翻译中,官译本的增补解释类偏移比例都明显高于C译本。另一方面,如图3所示,官译本830个句对中有330个句对出现删减简化类偏移,比例达39.8%,而C译本则只有38个句对出现删减简化类偏移,比例仅为4.6%。两译本在三个文件的翻译中出现的删减简化类偏移比例都相当悬殊。这表明,Creemers在翻译时的确较为保守,很少对原文进行增添和删减,而官译团队则灵活得多,在明晰化和简化两个方面的努力程度都显著高于海外独立译者。因此,前文所推断的“官译不如C译行文简洁”的可能性得以排除,而“官译比C译有更为明显的明晰化倾向”得到验证。对比图2和图3,还可发现,《决定》和《公报》的官译本中增补解释类偏移比例均高于删减简化类,但《说明》的官译本中则删减简化类偏移占上风。这在一定程度上解释了表1中官译总体比C译长,但《说明》的官译比C译更为简短的结果。此外,官译《决定》中增补解释类偏移比例明显高于其他两个文件,而在删减简化类偏移方面,官译《决定》与其他两文件相比并无突出表现,因此可以判断,表1中《决定》的官译平均句长略高于C译,主要是因为《决定》的官译对原文做了较为突出的增补解释。

图2.两组译本中的增补解释类偏移比例

图3.两组译本中的删减简化类偏移比例

那么,具体而言,官译的“明晰化”和“简化”倾向体现在对何种信息的增补解释和对何种表达的删减简化?官译与C译的不同选择在交际效果上有何区别?以下将结合译例进行对比分析。

3.2.2 增补解释类偏移

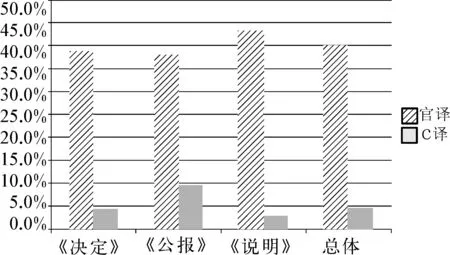

对平行语料的人工分析显示,官译中频繁出现的增补解释类偏移主要包括动宾句的主语增补、衔接手段的添加、特色词汇解释三种情况。两组译本中这三种偏移的出现比例见图4。

图4.两组译本中三种增补解释类偏移的比例

由图4可知,官译中最常见的增补解释类偏移为动宾句的主语增补,此类偏移在官译中出现的比例高达50.8%(422句),在C译中的比例只占0.4%(3句)。由于官译中增补的主语主要是第一人称复数we,两种选择的直接结果是官译本中we的词频远高于C译本(570: 106)。

(1) 原文: 推进城市建设管理创新。(《决定》)

官译:We willpromote innovation in urban construction management.

C译: Move forward with urban construction and management innovation.

如例1所示,针对原文中频繁出现的动宾句,C译基本按照原文形式将其译为英文祈使句,而官译则频繁增添主语we和情态操作词will(或should/must)。必须指出,英文祈使句与汉语动宾句虽形式相似,功能和意义却大不相同。《决定》的主要功能是阐述新一届中央领导针对全面深化改革而拟定的集体施政方针和工作重点,因此动宾句的缺省主语是“我们”,其人际意义主要是中央政府代表整个国家表达集体承诺和决心。而英语祈使句缺省的主语是第二人称you,其功能是上级对下级做出指令,因此无法准确再现原句的人际意义。此外,祈使句的频繁使用也不符合英语受众的习惯。对英语读者来讲,官译中频繁添加的we都是“外排式”(exclusive) (Yule,2000: 11)用法,即将受众排除在外,专指做出《决定》的中国政府,代表一种权威主体。因此,官译通过增补主语we和情态词,一方面使译文更加贴近英语受众的习惯,另一方面明示一系列改革举措的行为和责任主体we,即中国共产党和各级政府,这有助于构建团结负责、积极改革的中国政府形象。

根据图4,衔接手段的添加和特色词汇解释两种偏移不如主语增补常见,但出现频率在两组译本中仍有显著差异。衔接手段的添加在官译和C译中出现的比例分别为11.0%(91句)和0.8%(7句),而特色词汇解释出现的比例分别为8.8%(73句)和0.6%(5句)。二者在这两种偏移上的对比如例2、例3:

(2) 原文: 要改进预算管理制度,完善税收制度,建立事权和支出责任相适应的制度。(《公报》)

官译:In this regard, the specific tasks proposed are:Improving the budget management system, improving the taxation system, and establishing a system whereby authority of office matches responsibility of expenditure.

C译: We must improve budget management systems, perfect tax revenue systems and establish systems in which duties, responsibilities and payment obligations are mutually adapted.

例2原文为《公报》对《决定》中第五部分“深化财税体制改革”的总结段落的最后一句。该段落的语篇结构为“目标概述+具体举措”,体现从概括到具体的逻辑关系。由于汉语的意合特点,上文中的“目标概述”和此句“具体举措”之间的逻辑关系在原文中含而不露。但“汉语中只需隐含在句子中的逻辑关系,在英语中往往需要用明晰的手段来表达”(Pinkham,2000: 377)。C译依循原文形式,将整段文字译为平行结构,那么普通的英语读者在阅读时很难捕捉到段落内部的这一逻辑关系。官译则在两段文字之间增添了具体的衔接手段inthisregard,thespecifictasksproposedare,使语篇内部的逻辑关系得以明示,有助于英语受众对《公报》内容的理解。类似衔接手段的添加在《公报》官译本中频频出现,如towardsthisend、forreforminthisregard、theplenumproposedthefollowingmajortasks等。三个文件的官译中常添加的其他衔接手段还有to、soasto、inorderto、sothat等目的关系标记和whichleadsto、therefore等因果关系标记。添加这些标记的效果同样是明示原文中隐含的逻辑关系,贴近英语表达习惯,减轻英语受众的阅读理解负担。

(3) 原文: 健全严格的财务预算,核准和审计制度,着力控制“三公”经费支出和楼堂馆所建设。(《决定》)

官译: We will have a financial system that is strict in budgeting, approval and auditing, and focus on the control of the“three public expenses” (vehicle purchase and maintenance, overseas trips and official receptions)and building of government offices.

C译: Complete strict financial budgeting, verification and auditing systems, strive to control the“three officials” expenses and payments, and the construction of official buildings.

例3表明,两组译者在特色词汇翻译上有不同选择。原文中的特色词汇“三公”经费开支指政府部门人员因公出国(境)、公务车购置及运行、公务招待产生的消费。但这一中国特定语境中的概念在英文中并没有直接对应的说法。C译采用直译法将其译为 “threeofficials”expensesandpayments,虽忠实于原文的形式,却无法在新的语境中传递这一概念的具体所指。相比之下,官译通过解释的方式将其译为“threepublicexpenses” (vehiclepurchaseandmaintenance,overseastripsandofficialreceptions),虽然形式上偏离了原文,却有助于英语受众对这一关键词汇的准确理解。类似例子还有很多,如“民族地区”(官译:regionsinhabitedbyethnicminoritiesincompactcommunities; C译:ethnicregions)、“形象工程”(官译:projectsforthesolepurposeofshowingoff;C译:imageprojects)、“信访工作制度”(官译:thesystemforhandlingcomplaintsintheformoflettersandvisits;C译:lettersandpetitionsworksystems)等特色词汇的翻译。相比而言,C译对原文形式的忠实容易让英语受众不知所云,而官译灵活增添的解释则更加有效地传递了这些中国特色词汇的内涵意义。

3.2.3 删减简化类偏移

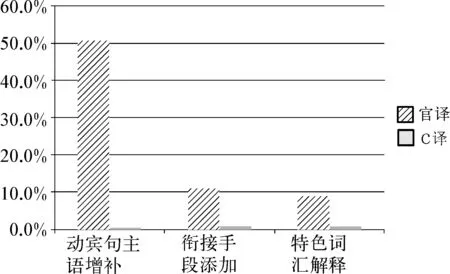

由于汉英两种语言的修辞和搭配习惯不同,汉语中很多习以为常的表达直译为英语可能会有累赘之感。针对政治文献汉语原文频繁使用修饰词、名词重复、一事两说等语言现象,已有不少学者提出在汉英翻译中适当删减或简化处理的建议(如程镇球,1991;王弄笙,2000;王刚毅,2014)。在外文出版社和中央编译局做过8 年译文修改润色工作的美籍翻译专家Pinkham(2000: 2)曾指出,词语冗余是中式英语的标志。参照Pinkham的分类,我们发现十八届三中全会文件官译中的删减简化类偏移主要用于应对四种类型的汉语冗余: 1) 名词或动词冗余;2) 修饰词冗余;3) 成对表达冗余;4) 其他重复性冗余。由于删减简化类偏移常常在一个句子中出现多处,我们统计了四种删减简化类偏移在两组译本中出现的具体频次,见图5。

图5.两组译本中四种删减简化类偏移的频次

首先,冗余名词或动词的删减。如图5所示,三个文件的官译对冗余名词或动词的删减多达135处,而C译只有10处。官译倾向于删减的冗余名词包括“办法”、“事业”、“体制”、“制度”、“状况”、“水平”、“问题”、“面貌”等,冗余动词包括“推进”、“推动”、“实行”、“实现”、“实施”、“取得”等。如:

(4) 原文: 35年来,我们用改革的办法解决了党和国家事业发展中的一系列问题。(《说明》)

官译: In the past 35 years, we have overcome many problems hindering the development of the Party and the state through reform.

C译: Over 35 years, we have usedthe methods ofreform to resolve a series of problems in the development ofthe undertaking ofthe Party and State.

(5) 原文: 继续推进国有经营性文化单位转企改制……(《决定》)

官译: We will continue totransformstate-owned for-profit cultural institutions into business enterprises ...

C译: Continuemoving forward with transformingState-owned commercial cultural work units into enterprises ...

例4原文中出现了两个冗余名词:“办法”和“事业”。其中“办法”为“范畴名词”(Pinkham,2000: 5),其功能是将具体名词“改革”归类,但事实上“改革”是一种“办法”在上下文中不言而喻,并且英语中的介词结构“through + n.”已经包含了“通过……办法/方法”之意,因此,官译删减了这一范畴名词,将“用改革的办法”译为throughreform,简单明了。另一个名词“事业”在中文词组“党和国家事业发展”中起到一定限定作用,而且符合汉语政论体的表达习惯,但该词在这里的意思很抽象,因此官译将其省掉,使英文更加简洁流畅。相比之下,C译忠实于原文形式而保留这两个名词的译法虽符合英语语法,却不符合英文文体习惯,有明显的“中式英语”之感。

例5原文中的动词“推进”与名词“改制”搭配,是汉语政论文中常见的结构,其具体意义主要体现在后面的名词上。正如Pinkham(2000)所建议,官译删减了意义虚化的动词“推进”,将整个结构转译为与名词“改制”相应的动词transform。官译删减动词之后的continuetotransform和C译保留虚化动词的continuemovingforwardwithtransforming相比,并未损失对原文意义的传递,但表达更为简洁有力。

其次,冗余修饰词的删减。汉英两种语言中都存在修饰词,但相比而言,英语中使用修饰词的频率比汉语要低,因此,汉译英里“修饰词过多会显得装腔作势, 效果适得其反, 原来想加以强调的反而削弱了”(程镇球,1991: 4)。如图5所示,十八届三中全会文件的官译本中删掉了很多起强调作用的修饰词(主要是副词,共计101处),如“认真”、“十分”、“坚决”、“紧紧”、“严肃”、“广泛”、“不断”等等,而C译基本进行了保留(仅删减6处)。

(6) 原文: 完善中国共产党同各民主党派的政治协商,认真听取各民主党派和无党派人士意见。(《决定》)

官译: We will improve the political consultation between the CPC and non-communist parties, andlisten tothe suggestions of the latter parties and public figures without party affiliation.

C译: Perfect political consultation between the Chinese Communist Party and all democratic parties,earnestly listen tothe opinions of the democratic parties and non-party individuals.

例6原文中的副词“认真”用来修饰动词“听取”,以强调中国共产党尊重其他党派和无党派人士意见的虚心态度。但从英文的逻辑上来看,listentothesuggestions已经包含认真和尊重的态度,所以官译将修饰词去掉,只保留动词,用更符合英语表达习惯的方式再现了原文的意义。C译对原文亦步亦趋,将“认真听取……意见”直译为earnestlylistentotheopinionsof...,反而有些画蛇添足,削弱了英文的表达力。

再次,冗余成对表达的简化。汉语出于节奏对称和修辞强调的需要,常常连用两个意思相同或相近的词,但译为英语往往只需一个词就可以表达清楚。如图5所示,十八届三中全会文件的官译本将很多汉语成对表达简化为一个英语词汇(共计64处),如“发展壮大”、“方式方法”、“健全完善”、“矛盾和问题”、“调查研究”、“违法违规”、“立场和态度”等,而C译大都直译为两个词(仅有7处简化)。

(7) 原文: 坚持农村土地集体所有权,依法维护农民土地承包经营权,发展壮大集体经济。(《决定》)

官译: We will maintain the collective ownership of rural land, protect farmers’ contracted land-use rights by law, andboostthe collective economy.

C译: Persist in the collective ownership of rural land, safeguard the land contracting and operational rights of peasants according to the law,develop and expandthe collective economy.

例7原文中两个近义词“发展”和“壮大”连用,以强调政府对发展农村集体所有制经济的决心,也符合汉语的节奏感。C译选择了两个对应词develop和expand连用,较为忠实地再现了原文的形式和意义,但由于expand一词的意思已经包含在develop中,两词连用使译文读起来有些累赘。官译则选择了更为灵活的简化处理,将“发展”和“壮大”的意思浓缩为一个动词boost,既完成了原文意思的传递,又确保了译文的简洁之力。

最后,其他重复性冗余的简化。官译中经常简化处理的其他重复性冗余主要包括同一表达在并列结构中的重复使用(例8)和Pinkham(2000: 90)所讲的“一事两说”(例9)。如图5所示,这些简化偏移在官译中共出现97处,而在C译中仅出现6处。

(8) 原文: 推进学前教育、特殊教育、继续教育改革发展。

官译: We will boost the reform and development of pre-school, special and continuededucation.

C译: Promote the reform and development of preschooleducation, specialeducationand continuouseducation.

(9) 原文: 国家安全和社会稳定是改革发展的前提。只有国家安全和社会稳定,改革发展才能不断推进。(《说明》)

官译: National security and social stability form the basis for further reform and progress.

C译: National security and social stability are the preconditions for reform and development.Only if there is national security and social stability can reform and development be pushed forward incessantly.

例8原文结构中按照汉语习惯重复使用了“教育”一词3次,以强调在这三类教育中继续推进改革的重要性和决心。官译将三个重复词简化为一个education,避免了重复。C译则更加忠实于原文结构,连用三个education来列举三类教育。二者都准确再现了原文的意义,但相比之下,官译的英文表达更为简洁流畅。

例9原文属于“一事两说”,即两句话表达同一个意思,以强调“国家安全和社会稳定”的重要性,为后文总结“设立国家安全委员会”的必要性做铺垫。与汉语相比,英文中不必要的重复被认为是“言辞匮乏和叙事无力”(Graves & Hodge, 1979: 103)的表现。因此,官译将原文两句简化为一句,相比C译中迁移过来的重复表达,更符合英语的简洁原则,对英语读者更有吸引力。

以上对译语形式参数和翻译偏移的分析表明,十八届三中全文文件的两组英译本中,C译风格较为保守,在语篇结构和句子内部都追求与原文字面对应,而官译则相对灵活,在“明晰化”和“简化”上做出显著努力: 一方面在语篇层面适当拆分长句,另一方面在句子内部频繁采用增补解释类偏移和删减简化类偏移。二者不同选择的结果是C译句子较长,“中式英语”痕迹较重,可读性较差,而官译句子较短,译文更为清晰、流畅、简洁,可读性较强,比C译更加贴近英语受众的思维习惯,也更有利于传递中国政府的积极形象。

4.翻译风格差异之成因分析(2)以下引用的采访内容源自本文作者于2016年10月27日对黄友义先生的面对面采访,以及2016年12月12日对Rogier Creemers博士的网络采访。

通常来说,译者风格的成因包括“原作影响、译入语社会文化语境(意识形态和文学传统)、译者个人性格与意识形态(翻译动机、翻译目的、翻译观念)等因素”(胡开宝、谢丽欣,2017: 16)。就十八届三中全会文件英译而言,本文认为,两组译者翻译风格迥异的主要原因在于翻译目的、翻译流程,以及译者背景的不同。

4.1 翻译目的

根据德国功能主义翻译观,翻译是一种有目的、有意图的跨文化交际行为。Vermeer(1978: 100)的目的论(skopostheory)认为,翻译行为中对方法和策略的选择由翻译目的(skopos)即发起人(initiator)期待译文实现的功能所决定。Nord(2001: 68)也明确指出,涉及如何处理源语-译语关系的翻译风格由译文的预期功能决定,并根据译文功能把翻译分为文献性翻译(documentary translation)和工具性翻译(instrumental translation)两大类。文献性翻译将译文作为“原文作者和原文接受者之间在源语文化语境中交流的纪实文档”(Nord, 1991: 72),因此倾向于直译,最大限度保留原文的地方色彩,而工具性翻译对译文功能的定位是“新的译语文化交流语境中一个独立的信息交流工具”(同上),因此译者常常根据新的受众和语境对原文形式进行调整。

十八届三中全会文件的官译同其他政治文献的官方英译一样,属于中国政府发起的外宣翻译。根据对黄友义先生的采访,政治文献官方英译的基本目的是“中国政策的对外解读”,最终目的是“树立中国的国际话语权”,“使中国更积极有效地参与全球治理”,而我们的受众面也越来越广,“不再局限于研究中国问题的专家和学者”。因此,官方翻译的译文功能兼具文献性和工具性,既有意把原文作为重要的政治文档忠实地传播出去,又有意照顾广大外国受众的语言和思维习惯,促使他们对中国政策进行准确解读,实现有利于维护中国政府形象的跨文化交际效果。上一节的译例充分表明,不管是增补解释还是删减简化,目标都是使原文的意思能够通过译文准确、清晰、有力地传达给英语受众。一方面,对动宾句主语和情态、逻辑关系、特色词汇内涵意义的增补解释明示了中国新一届政府深化改革的承诺和决心,使新一届领导班子的政治思想更为清晰准确地传递给广大英语受众。另一方面,对各种汉语冗余表达的删减简化在很大程度上减少了译文中的“中式英语”,使译文简洁明了,对普通英语读者更有吸引力。

相比之下,C译是出于学术兴趣的个人行为。根据对Creemers博士的采访,他翻译十八届三中全会文件的初衷有二: 第一,他认为关于中国政策的这一类文件有必要迅速翻译出来,以便世界观察者根据中国的新政策来调整自己的行为,而中国政府没有及时提供英译文。第二,翻译该文件是为自己研究中国法律和政策所用。至于译文受众,他期待的读者“主要是出于商务或政治目的,需要了解中国的专业人士”。可见,C译属于典型的文献性翻译,译者本身就是发起人,他翻译的主要目的是向中国问题研究学者、商务人士和政治家们迅速传达中国新一届政府发布的政策信息,即向他们提供一个中国语境下中国政府面向中国广大受众发布的政治文档的英文版。这一翻译目的决定了C译追求“字面对应”的翻译风格。这些“专业人士”把英译文作为一个纪实文献,并且熟悉中国的话语体系,因此不会太在意译文读起来是否足够流畅,出现一些中式英语也不会影响他们理解。当然,由于Creemers先于官译在互联网上发表了自己的译文,实际的受众面很可能比他预想的要广。

4.2 翻译流程

由于上述不同的翻译目的,官译和C译采取了截然不同的翻译流程。根据黄友义的介绍,中国政治文件的官方翻译一般采取三个步骤: 1) 中 方初译;2) 外国专家润色;3) 中方核稿定稿。十八届三中全会文件由外文出版社组织翻译,其内部有一支专业的翻译队伍,必要时会借调其他单位的翻译专家。这些翻译队伍中的中方翻译人员业务熟练、政治素质过硬,因此能够保证对原文的理解准确无误,而请来的外国专家都是英文水平很高的母语者,比如外国报社的记者、编辑,或国外大学的英语系教授等,因此他们能够在润色时减少译文中的“中式英语”,提高译文的表达力,让译文更符合英文受众的阅读习惯。正是这种中外合作的翻译模式使得官译在忠实于原文意思的基础上灵活地对原文信息和表达进行增补和删减,从而使译文更为清晰、简洁、流畅。但由于着手较晚,翻译流程较长,外文出版社正式出版三个文件的官方译本比海外译本晚了近两个月。

相比之下,C译的翻译流程简单而迅速。据Creemers本人描述,新华网一发布十八届三中全会的文件,他就马上把中文原文拷贝到自己的“文林”软件中(“文林”是一款集成多个汉语、汉英词典的汉语学习软件),然后独自翻译。翻译《决定》这一两万多字的文件仅用了两天的时间。出于对速度的要求和对词典的依赖,他的翻译采取最为省力的直译法,使得译文呈现出相对保守的翻译风格和浓重的“中式英语”痕迹。

4.3 译者背景

翻译行为除了受翻译目的和翻译流程的制约之外,译者本身的因素也非常重要。这一点和强调译文目的和功能的德国功能主义翻译观并不矛盾。Nord(2001: 21)曾明确指出,译者在翻译过程中发挥着关键作用,是翻译行为的专家。那么,译者自身的语言背景及其与原作的关系势必影响译者的翻译风格。

十八届三中全会文件官译的译者,尤其是初译和定稿者,都是外文局内部的中方专业翻译人员,他们以汉语为母语,熟悉中国政治语境,非常了解政治文献原作要表达的意思。中间负责润色的外国专家虽然不一定通晓中文,但他们是在中方完成初译的基础上进行文字加工,后续仍由中方定稿,因此不必担心因为文字改动而造成对原文的误读。因此,他们在实际翻译时不拘泥于字面对应,而是较为灵活地对原文进行增补和删减,从而实现忠实于原文意义的跨语言、跨文化交际。

相比之下,提供海外译本的独立译者Rogier Creemers与原作之间则保持着较大距离。根据采访,Creemers是比利时人,由于多年在英国居住和工作,其英语“接近母语水平”。就其中文背景而言,Creemers首先因为被中国历史和文化所吸引而学习中文,后来专门研究中国媒体法律和政策,但他对自己汉语水平的评价仅为“中级”。据此可判断,他对十八届三中全会文件原文的理解并没有十足把握。因此,Creemers翻译时对原文亦步亦趋,追求形式对应。如黄友义在采访中所推断,“他周围没有权威人士帮助他理解,不了解背景,他怕出错,那就死翻,这是最为保险的办法”。

5.结语

本文基于十八届三中全会文件的双译本语料,从译语形式参数和翻译偏移入手考察了政治文献官方英译和海外译者英译的不同风格,发现海外译者Creemers的英译较为保守,追求“字面对应”,而官方英译则相对灵活,在“明晰化”和“简化”方面都做出了显著努力。相比之下,官方英译更加贴近英语表达习惯和受众思维,也更能准确传递中国国情和中国政府形象。我们认为,二者翻译风格差异的主要原因在于不同的翻译目的、翻译流程以及译者背景。受客观条件所限,本文只收集到Creemers一位海外译者对中国政治文献的英译,不能说明海外译者这一群体的翻译风格,但Creemers曾独立完成并在博客中发布了1000多篇中国政治、法律文本的英译,在海外具有一定影响力。因此,对比中国官方翻译团队和Creemers这一海外独立译者的翻译风格,具有一定现实意义。鉴于本研究语料样本较小,分析结果能否代表两类译者的总体风格差异,还有待于挖掘更多语料来进一步验证。

值得指出,两组译本交际效果的对比为当前政治文献官译所采用的以中方为主、中外合作的翻译模式提供了有力支持,但由于官译不够及时,长达两个月的时间,国际社会只能依赖Creemers的译文来了解中国新一届中央领导的施政方针和工作重点,那么译文中生硬的表达和无法避免的误译(3)如例6中“各民主党派”直译为all democratic parties,可能让读者误以为中国共产党是不讲民主的党派。必定会对树立积极正面的中国政府形象以及构建中国的国际话语权产生不利的影响。因此,本文认为,我国外宣部门必须提高政治文献对外翻译的时效性,从而掌握话语主动权,积极引导中国政治话语的海外传播。