基于数据挖掘技术的针灸治疗肠梗阻临床选穴规律研究

吴彤 焦杨

(1 湖北中医药大学2018 级研究生 武汉430065;2 湖北省中医院 武汉430061;3 湖北省中医药研究院 武汉430074)

肠梗阻是肠内容物通过障碍的常见急腹症,临床上通常有腹痛,腹胀,呕吐,停止排气、排便的症状。其病因复杂,病情发展迅速,肠道局部的病理变化常常会引发全身的病理反应,如水电解质紊乱、感染性休克甚至呼吸循环衰竭等[1~2]。目前,对于肠梗阻的治疗主要分为手术治疗与非手术治疗。其中非手术治疗包括胃肠减压、禁食、营养支持、抗感染、灌肠等,但治疗周期较长,治疗费用较高,患者的经济和心理负担较重。大量古今文献和临床试验表明针灸治疗肠梗阻疗效确切,可缩短住院天数、改善不适症状、减少不良反应[3~5]。因此,本研究基于数据挖掘技术对大量针灸治疗肠梗阻的临床研究文献进行了整理分析,以总结其临床选穴规律。现报道如下:

1 文献来源与方法

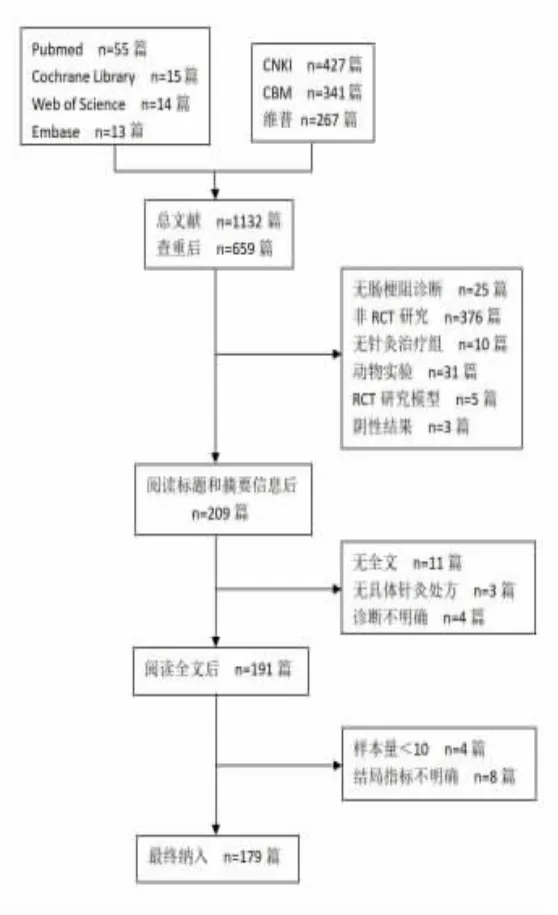

1.1 文献来源 从中国期刊全文数据库(CNKI)、中国生物医学文献数据库(CBM)、维普三大中文数据库及 Pubmed、Embase、Cochrane Library、Web of Science 四大英文数据库中收集自建库以来~2019年10 月的针灸治疗肠梗阻的临床研究文章。

1.2 检索方法 中文数据库:以“针灸疗法、针刺、电针和肠梗阻、肠粘连、肠麻痹”为主要检索词。其中CNKI 和中国维普使用检索式如下:SU=“针灸疗法+针刺+电针”;AND SU=“肠梗阻+肠粘连+肠麻痹”。CBM 使用Mesh 主题词检索,主题词如下:“肠梗阻、针灸疗法”。英文数据库:以“intestinal obstruction、ileum、fecal impaction、duodenal obstruction 和 acupuncture therapy、electroacupuncture、moxibustion”为主要检索词。其中Embase 根据标题和摘要进行检索;Pubmed、Cochrane Library、Web of Science 使 用 主 题 词“intestinal obstruction 和 acupuncturetherapy”检索。

1.3 诊断标准 参照《外科学》第8 版[6]的诊断标准:(1)均有不同程度的腹痛、呕吐、腹胀及停止自肛门排气排便,腹部可见肠型、蠕动波及肠鸣音亢进伴气过水声。(2)立体腹部X 线平片显示梗阻部位以上肠腔内可见扩张、肠管积气和液平,结肠内有较多的气体。

1.4 纳入标准 必须为针对患者临床疗效的随机对照试验文献;文献中患者符合肠梗阻的诊断标准,或文献中明确提示为肠梗阻患者;针刺、针灸、电针等针灸疗法必须存在于试验组;有明确的针灸处方;有明确的疗效评价标准。

1.5 排除标准 综述、个案、动物实验、自身对照试验文献等;重复发表及研究数据相似的文献,取1 篇纳入;无明确针灸处方的研究;针刺组为对照组的文献;阴性对照结果;研究样本量少于10 例。

1.6 资料提取 通过检索,收集中文文献1 035 篇,英文文献97 篇,根据纳入和排除标准,由2 名检索人员审核,最终纳入有效文献179 篇。见图1。

图1 文献筛选流程图

1.7 数据处理与分析 (1)数据的标准化:参考全国中医药行业高等教育“十三五”规划教材《针灸腧穴学》,对穴位名称、归经进行规范化处理。对于“条口透承山”等描述,按照条口、承山两个穴位计算。对于“神阙八阵穴、降结肠、下风湿点”、“胃区(按大脑皮层定位)”等非规范穴位按照原文献的表达进行记录。在纳入的文献中,其中17 篇存在辨证取穴、随症取穴的情况,为全面归纳取穴规律,研究人员认定主穴和辨证、随症取穴为1 条针灸处方。至此,共计212 条处方参与分析。(2)数据库的建立:将上述处方全部输入Excel 表格建立数据库,并将其导入SPSS24.0、IBM SPSS Modeler 18.0 进行关联规则和聚类分析。(3)数据挖掘方法:应用Excel 和SPSS24.0 对数据库进行统计,应用SPSS24.0 进行聚类分析,应用IBM SPSS Modeler 18.0 进行关联规则,应用Cytoscape 绘制关联规则网络图。

2 结果

2.1 治疗方法分析结果

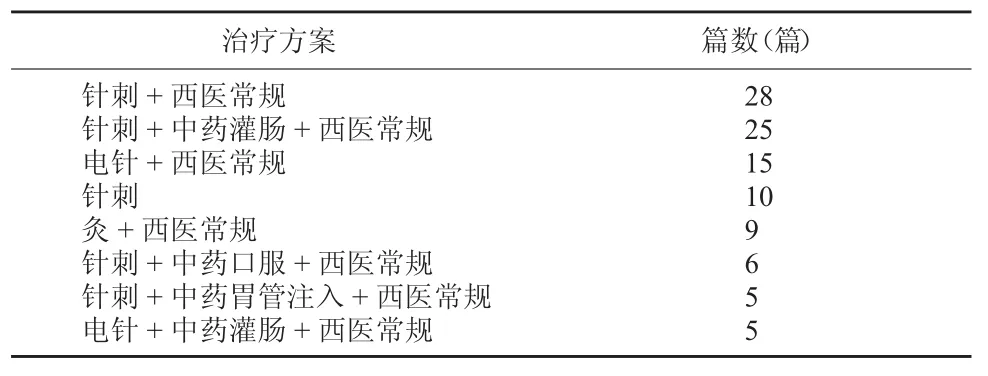

2.1.1 按文献中治疗方法类型统计结果 根据肠梗阻治疗方法的类型统计相应的文献数量,在179 篇文献中,有144 篇使用了西医常规治疗。西医常规治疗包括禁食或流质饮食、抗炎、补液纠酸、营养支持、生长抑素、术后镇痛及护理等,凡是采用其中2 到2种以上的治疗的,均归类于西医常规治疗。见表1。

表1 按文献中治疗方法类型统计结果

2.1.2 按纳入文献的治疗手段统计结果 统计纳入文献中对治疗方案的选择,结果以采用综合治疗方案为主流,单纯的治疗方案很少。其中,单纯针刺与西医常规联合疗法最多,在此基础上加用中药灌肠疗法、电针法分别次之。现将使用频次≥5 篇的治疗方案进行总结。见表2。

表2 按纳入文献的治疗手段统计结果

2.2 取穴频次分析结果 对212 条针灸处方进行选穴频次分析,结果共涉及应用于肠梗阻治疗的标准穴位71 个,非标准穴(如神阙八阵穴、下风湿点、降结肠)8 个。腧穴使用总频次1 046 次,平均每条针灸处方使用4.93 次。其中,有5 个穴位使用频次>60 次,足三里使用频数高达191 次,使用频率为90.09%,之后依次为天枢、上巨虚、中脘、下巨虚。现将使用频次≥5 次的腧穴按降序排列。见表3。

表3 取穴频次分析结果(n≥5)

2.3 取穴所属经络分析结果 对212 条针灸处方进行穴位归经的频次分析,结果显示共涉及经脉13条(除手少阴心经外),经外奇穴8 个。对经脉的使用频次及所占比、使用穴位数及所占比进行统计分析,其中足阳明胃经使用频次最高,为512 次,占比48.95%,选用足阳明胃经的穴位多达12 个,占足阳明胃经总穴位的26.67%。见表4。

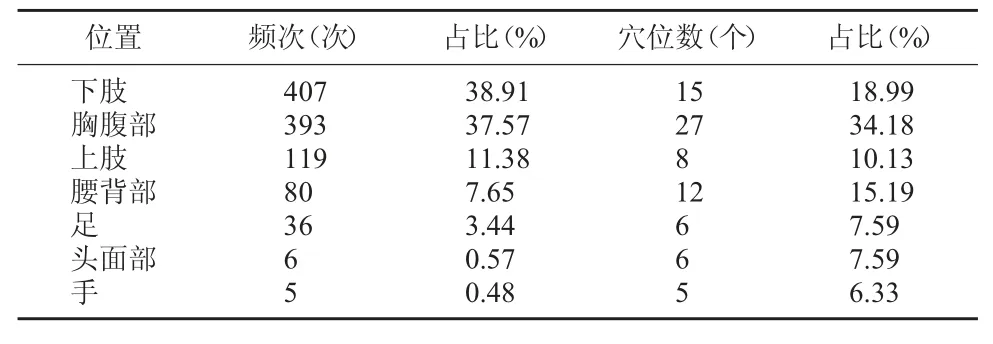

2.4 取穴所在部位分析结果 对212 条针灸处方进行穴位所在部位的频次分析,其中选用位于下肢的穴位频次高达407 次,占38.91%,胸腹部次之。但选用胸腹部穴位最多,高达27 个,占37.18%,下肢次之。见表5。

表4 取穴所属经络分析结果

表5 取穴所在部位分析结果

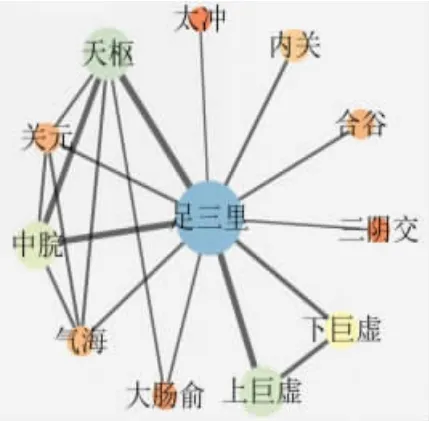

2.5 腧穴配伍之间关联规则分析结果 使用IBM SPSS Modeler 软件对212 条处方中出现的所有穴位进行分析,根据支持度≥10%、置信度≥70%得出二阶关联规则一共20 条。其中天枢和足三里同时出现在1 条处方中的概率最高,达56.13%,其置信度为89.08%。见表6。根据关联规则表使用Cytoscape 绘制网络图,其中圆形大小代表穴位出现频次,线条粗细代表支持度高低。见图2。

表6 腧穴配伍之间关联规则分析结果

图2 关联规则网络图

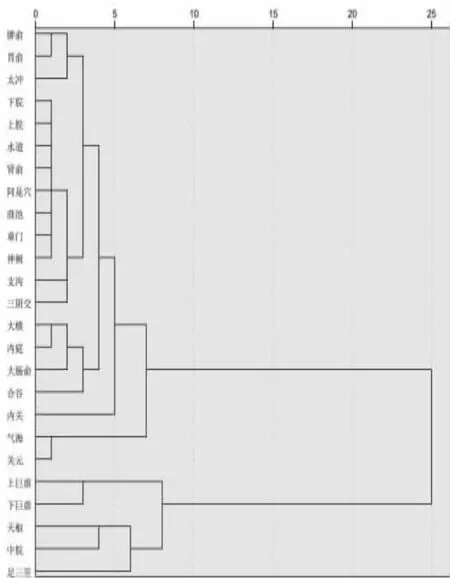

2.6 聚类分析结果 对频次≥5 的25 个腧穴进行聚类分析,得出针灸治疗肠梗阻的临床取穴可分为4大类,足三里、天枢、中脘为一类,上巨虚、下巨虚为一类,气海、关元为一类,剩下腧穴为一类。见图3。

图3 使用频次≥5 次的穴位聚类图

3 讨论

中医学将肠梗阻归于“肠结、关格”等范畴。传统中医认为,肠属六腑,六腑者,传化物而不藏,实而不能满,以通降为顺。饮食不节、劳倦、寒凝、热郁、湿阻、燥屎内结或虫聚等,无论是有形实邪,还是无形虚邪,均可造成胃肠滞塞不通,通降功能失调,表现出痛、呕、胀、闭之症,故病机上责之为邪阻肠腑气机,通降失常[7]。在治疗上应侧重于疏导肠腑气机,通里攻下,再根据患者病情辨证施治[8]。

通过对肠梗阻文献的分析可知,针灸治疗肠梗阻使用最多的治疗手段为单纯针刺配合西医常规护理,这主要是因为临床上肠梗阻的病情发展迅速,病情较凶险,而针刺确切的有效率提示其在该类疾病中不失为一种缩短病程、改善症状的优秀辅助疗法。石世华[9]等在针灸辅助治疗不完全性肠梗阻的回顾研究中发现针灸疗效显著,可以缩短治疗时间,降低手术中转率,减轻患者经济负担。在黏连性肠梗阻患者中,有相关meta 分析[10]结果提示,针灸配合中药治疗优于西医常规内科治疗。孙勖人[11]等通过针灸治疗术后肠麻痹92 例,其治愈率和总有效率均显著高于单纯常规西医治疗组。

对针灸治疗肠梗阻的取穴频次进行分析,使用最多的穴位依次是足三里、天枢、上巨虚、中脘、下巨虚、内关。其中,足三里出现使用频率约90.09%的针灸处方中。足三里为足阳明胃经之合穴,胃腑之下合穴,有健脾和胃、升降气机之效,善于治疗胃肠诸多疾病[12]。《四总穴歌》云:“肚腹三里留。”《针灸大成》中提到足三里单穴可治疗脾虚腹胀谷不消,与他穴相配可治疗胃脘痛、噎食不下等。胃肠相连,均以通降为顺,足三里善调胃肠气机,对于肠梗阻患者邪壅肠腑引起的腹痛、腹胀等不适皆有调畅之功。许多关于研究足三里作用机制的文献[13~15]指出,针刺足三里对脏腑病变具有恢复稳态平衡的双向调节效应。天枢为大肠募穴,又恰为中焦气机升降之枢纽[16],《针灸大全》中认为此穴可治疗食不下、水肿、腹胀、肠鸣等症。刘荔娟[17]等研究天枢穴的临床运用规律发现,其运用广泛,古今均为治疗消化系统疾病的重点,尤其对于便秘、腹泻有较好的临床疗效。《素问·咳论篇》曰:“治腑者治其合”,上巨虚、下巨虚分别为大肠与小肠的下合穴,为治疗肠道疾患的常用效穴。中脘为胃之募穴,八会穴之腑会,主治不胜枚举,针刺中脘有清除胃肠瘀积,强健胃肠之功。内关常与足三里、中脘相配,治疗胃痛、吐泻等症。程艳婷[18]等通过《中华医典》对中脘、天枢、上巨虚的古文献进行全面检索,提示这3 个穴位在治疗肠病方面理论坚实、疗效确切。

根据穴位归经统计结果,足阳明胃经、任脉、足太阳膀胱经的使用频次最高。“经脉所过,主治所及”,足阳明胃经和任脉均在胃肠腑处有所循行,故选用任脉和胃经经穴均可以对肠梗阻起到良性的调节作用。足阳明胃经和任脉各使用穴位12 个,分别占总腧穴个数的15%。足阳明胃经多气多血,与脏腑脾胃关系密切,而脾胃是人体后天之本,气血生化之源,脾胃健则脾升清阳,胃降浊阴。《灵枢》中记载:“大肠,小肠,皆属于胃,是足阳明也。”后代医家从脏腑理论、经络联系、临床实践等方面论证了其合理性,并指导运用足阳明胃经调理大小肠功能[19]。任脉为阴脉之海,手足三阴经均与之相通,它对一身阴经气血具有统领、总任之功,对肠道津液亏损、气机滞阻的肠梗阻患者有养阴生津、行气化瘀之效。亦有研究收集任脉相关古今文献指出,任脉上部分腧穴今以治疗局部为主,古代多使用其循经和特殊作用[20]。膀胱经为诸经之篱,既可加强卫外之力,又可阻正气外越,其经取穴以背腧穴为主,大肠俞、脾俞、胃俞等背腧穴常与胸腹部募穴相配补益脏腑之气,调节脏腑功能[21]。

对腧穴所在部位进行分析,可知分布于下肢和胸腹部的穴位最多,分别占比38.91%和37.57%。腧穴的局部作用是针刺辨证辨病选穴的重要依据,正所谓“腧穴所在,主治所及”。根据腧穴的关联规则,天枢与足三里出现在一张处方中的概率最高,其支持度是56.13%,表明一半以上的针灸处方中使用了这组穴位;其次为上巨虚与足三里,中脘与足三里。置信度100%的穴位组有三阴交和足三里,提示了当处方中出现三阴交时,再次选用足三里的概率为100%,其次为合谷与足三里,上巨虚与足三里。这些穴位组的选用与肠梗阻胃肠机能紊乱、有形或无形之邪结于肠腑的病机特征相符,也强调了足三里在肠梗阻疾病中的应用备受推崇。天枢为人体中焦气机升降之枢纽,既可承有形糟粕,又可调无形中气,与足三里相配,更能有力调节胃肠气机,祛邪出,除糟粕。足三里、上巨虚分别为胃、肠的下合穴,正是来源于“合治内腑”理论的优质配穴。合谷为大肠经原穴,中脘为胃募穴、腑会,与足三里配伍时均可加强对胃肠道的调控力。三阴交和足三里一阴一阳,秉承中医的整体观,调动阴阳之气,对于体虚的肠梗阻患者可起到固本培元、滋养后天之本的效果。

根据聚类分析,从树状图可得出4 类穴位:(1)足三里、天枢、中脘;(2)上巨虚、下巨虚;(3)气海、关元;(4)剩余所有穴位,如内关、章门、曲池等。第一类腧穴为治疗肠梗阻的核心重点穴位,近端取天枢、中脘和远端取足三里相结合,三穴均有强大的调节胃肠的作用,适用于各种类型的肠梗阻患者。第二类腧穴也是常用位,上巨虚、下巨虚分别为大肠、小肠的下合穴,在急性肠梗阻出现大便秘结不通、腹满胀痛时,急则治其标,治以祛邪攻下之法。第三类腧穴多用于梗阻日久,久病渐虚的患者,缓则治其本,气海、关元补益正气,助胃肠功能的恢复。第四类腧穴多为随症加减配穴,如呕吐不适加用内关、上脘;腹部疼痛加用章门;发热加用曲池等。

综上所述,基于数据挖掘技术分析出的针灸治疗肠梗阻的选穴规律是客观存在的,且与临床病机、病证、治疗基本相符,其结果可为肠梗阻的临床治疗提供了一定的参考。但本文尚有不足,在纳入的肠梗阻文献中,考虑到肠梗阻病情发展迅速,主流治疗手段仍是西医常规治疗,因而针灸疗法的效应很难单独而论。部分纳入文献未明确肠梗阻分型,本文也难以挖掘出对不同分型的肠梗阻选穴规律,今后将开展更精确的研究。当然,如何选取更优质、经济、易于推广的规范化治疗方案正是当今医疗工作者面临的难题,期待丰富针灸治疗肠梗阻高质量的临床与理论研究。

——用艾灸防治便秘(上)