2000—2018年贵州喀斯特山区小流域综合生态风险变化及其驱动因素

奚世军,蔡沛伶,安裕伦①

(1.贵州师范大学地理与环境科学学院,贵州 贵阳 550025;2.贵州省山地资源与环境遥感应用重点实验室,贵州 贵阳 550025;3.贵州师范大学教育学院,贵州 贵阳 550025)

随着经济快速发展,流域内部资源和生态系统受到外界压迫日渐增强[1],生态环境问题日渐突出,流域成为生态压力和风险最大的区域之一[2]。流域景观生态风险评价可评估多种风险源对流域生态系统及其组分造成不利影响的可能性和危害程度[1],评价结果是解决流域生态环境问题的基础[3]。从发展过程来看,流域生态风险评价逐渐由单一的内容、方法、受体和风险源向多受体、多风险源的流域综合生态风险评价方向发展[1,3]。目前,国内外学者主要以相对风险模型(relative risk model, RRM)[4]、景观指数法[5]等静态方法对流域景观生态风险进行研究。RRM模型能将多风险源、多受体、多终点较好地综合在一起表征生态风险,但评价环节中概念建立、数据收集和风险多样等不确定因素使生态风险值易被高估或低估[6]。此外,进行生态风险评价时多从单一时间节点进行分析,鲜有对长时序演化的研究。景观指数法在评价大尺度流域生态风险时有无需大量实测数据即可实现对多源风险的综合表征和时空分异表达的优势[7],但鲜有研究以景观格局与动态过程结合的方法进行生态风险评价,更鲜有研究甄别生态风险时空演变的空间驱动因素。

贵州省喀斯特石漠化实质上是在低土地承载力背景下,不合理土地利用方式引起不同地貌部位发生不同程度土壤侵蚀,进而导致石漠化景观形成,形成人为因素-林退、草毁-陡坡开荒-土壤侵蚀-耕地减少-石山和半石山裸露-土壤侵蚀-完全石漠化(石漠)的逆向发展模式[8-10]。由此可见,这一现象是景观格局与景观逆向演替、土壤侵蚀和石漠化等多种动态过程相互作用累积的结果[6],是不合理人为活动、自然灾害等多重风险源对多种生态过程综合影响的结果。基于此,以乌江流域贵州段为例,综合考虑景观演替过程生态风险、土壤侵蚀过程生态风险和石漠化过程生态风险,构建综合生态风险评价模型,分析流域综合生态风险时空演变规律,并利用地理探测器探索生态风险时空演变的主要空间驱动因子,旨在为流域生态环境治理、修复以及生态安全格局构建和生态风险预警提供参考依据。

1 研究区概况

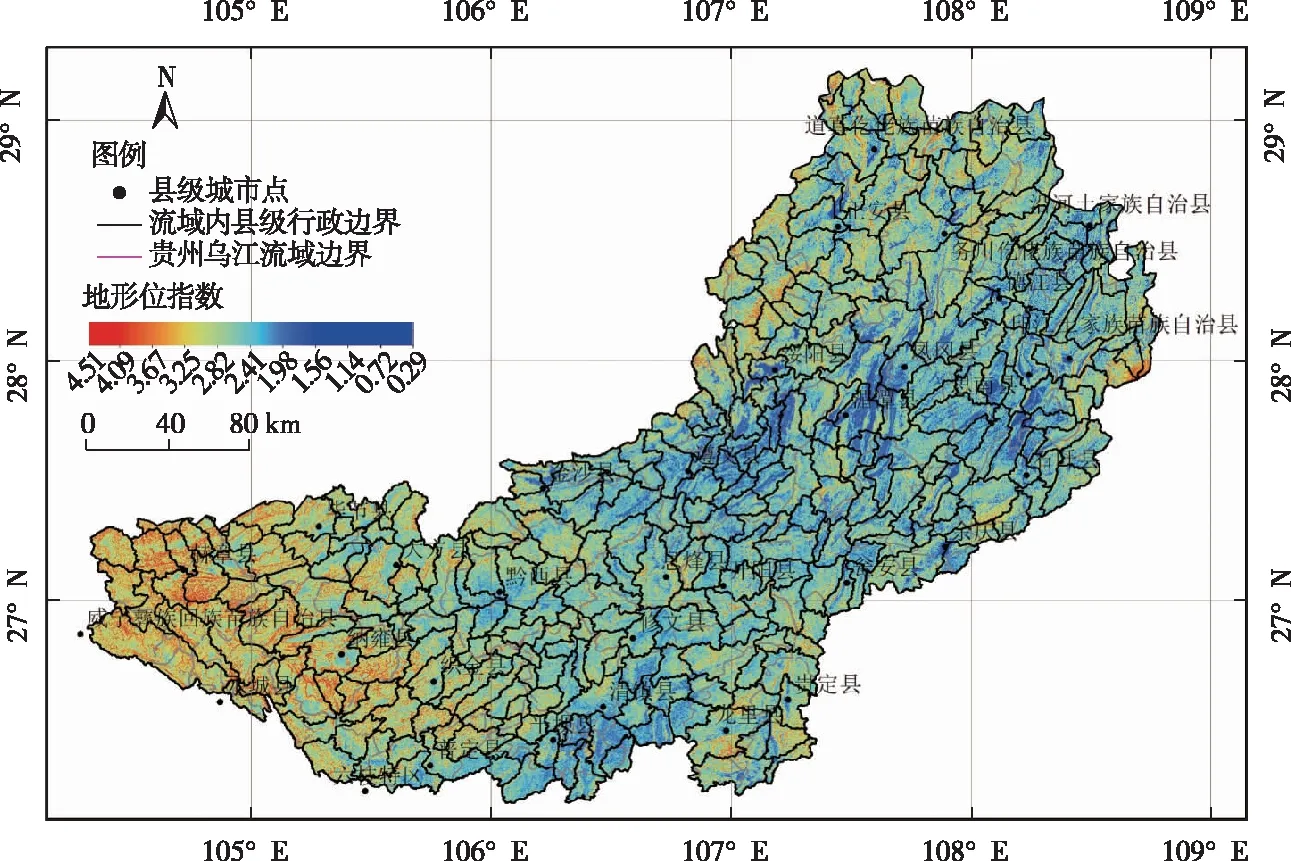

贵州省境内乌江流域(简称流域)是长江上游南岸最大的支流水系,是长江流域重要组成部分,也是贵州省最大水系[11]。流域位于云贵高原东部,以乌蒙山系、大娄山、武陵山等山脉为重要分水岭,面积约为66 195.46 km2(图1)。流域地势呈西南高、东北低,地形以高原、山原、中山及低山丘陵为主。流域内喀斯特地貌发育地质构造复杂,包含纯碳酸盐盐组、碎屑岩石、碳酸盐岩夹碎屑岩组、紫色岩组、岩浆岩组和红色黏土岩组等几大类岩石组[12-13],其喀斯特面积占中国喀斯特面积的1.81%,占西南地区喀斯特面积的11.35%[14]。其中纯喀斯特、亚喀斯特和非喀斯特地貌分异明显,其面积分别占流域面积的45.35%、30.95%和23.70%,是典型的喀斯特山区流域。流域内水土流失、石漠化问题突出。流域可分为上游(河源-化屋基)、中游(化屋基-思南)、下游(思南-出境入重庆)。流域属于亚热带高原季风湿润气候区,植被以常绿针叶林、常绿阔叶林为主[15]。流域第三次人口普查人口数为1 656万人,第五次人口普查人口数为2 195万人,第六次人口普查人数为2 317万人,流域人口密度不断增加[13]。

2 材料与方法

2.1 数据来源与处理

2000、2005和2010年研究区土地利用数据由TM遥感影像(分辨率为30 m×30 m)解译而来,数据来源于贵州省山地资源与环境遥感应用重点实验室;2015年土地利用数据来源于对2010年数据的更新;2018年土地利用数据来源于中国科学院资源环境科学数据中心(http:∥www.resdc.cn/)。ASTER GDEMS地理高程模型(DEM)数据(分辨率为30 m×30 m)来源于地理空间数据云平台(http:∥www.gscloud.cn/)。2000—2015年流域GDP、人口密度和地貌类型空间分布数据来源于中国科学院资源环境科学数据中心,2018年GDP、人口密度空间分布数据以2018年土地利用、GDP、人口和夜光灯数据综合更新得到。地表物质组成、岩性数据来源于贵州省山地资源与环境遥感应用重点实验室。

图1 乌江流域地理位置、地形位指数和评价单元

参照文献[11,16],将2000、2005、2010、2015和2018年5期土地利用数据划分为人工表面、湿地、耕地、林地、草地和其他6种景观类型。以DEM为基础数据,采用ArcGIS 10.2软件水文分析工具箱将流域划分为324个小流域,其面积介于30~150 km2之间。将2000—2018年流域GDP和人口密度空间分布数据划分为20个等级,将流域地表物质类型、岩性和坡度等数据依据不同属性特征划分为不同等级。同时以流域景观斑块平均面积的5倍(边长为2.3 km)创建渔网[17],以得到各因素取值并采用地理探测器探测驱动因子。

2.2 研究方法

2.2.1流域综合生态风险模型构建

综合生态风险是自然或人为因素影响下景观格局与多种生态过程相互作用累积的结果[6-7,18]。基于此,选择乌江流域内景观演替过程生态风险、土壤侵蚀过程生态风险和石漠化过程生态风险作为评价因子,首先采用判断矩阵方法确定不同生态过程的生态风险权重,然后将评价因子与各自权重相乘,最后将结果相加。模型计算公式为

(1)

式(1)中,Isum为流域综合生态风险指数,采用自然间断法由强到弱划分为极高、高、中、低和弱5个等级;N为小流域数量;a、b和c分别为土壤侵蚀过程、石漠化过程和景观演替过程的权重,采用判断矩阵法确定,分别为0.375 6、0.171 0和0.453 4;ISE为土壤侵蚀过程风险指数;ISD为石漠化过程风险指数;Iland为景观演替过程风险指数[11]。

2.2.2生态过程风险模型构建

为建立景观结构与生态过程生态风险之间的联系,利用景观组分面积占比,引入景观生态风险指数,通过采样方法将景观空间结构转换为空间化的生态风险变量。

(1)土壤侵蚀过程生态风险模型构建

(2)

式(2)中,Ski为小流域内某类景观类型面积;Sk为小流域总面积;Ei为景观干扰度,计算过程详见文献[11];Pi为归一化的土壤侵蚀模数[19]。

(2)石漠化过程生态风险模型构建

(3)

式(3)中,Di为归一化的石漠化占比。以324个小流域为评价单元,分别计算每个小流域石漠化面积占比[20],再进行归一化处理后得到每个小流域的Di。

2.2.3地理探测器

地理探测器作为一种统计学方法,能够实现风险探测、因子探测、生态探测和交互作用探测4种功能,具有处理数据类型广和处理类别变量的优势,已在自然和社会科学多领域应用[21]。为定量分析各驱动因子对流域综合生态风险时空动态变化的贡献率,选择因子探测器,其计算公式为

(4)

式(4)中,q为影响因子(X)对综合生态风险指数(Y)的解释力;h为Y或X的分层;Nh和N分别为层h和全区的单元数;σh2和σ2分别为层h和全区的Y的方差。影响因子包括人为活动因素(干扰度、人口密度空间分布和GDP空间分布)和自然因素(坡度、地貌类型、地表物质类型和景观类型脆弱度)。

3 结果与分析

3.1 流域景观动态变化

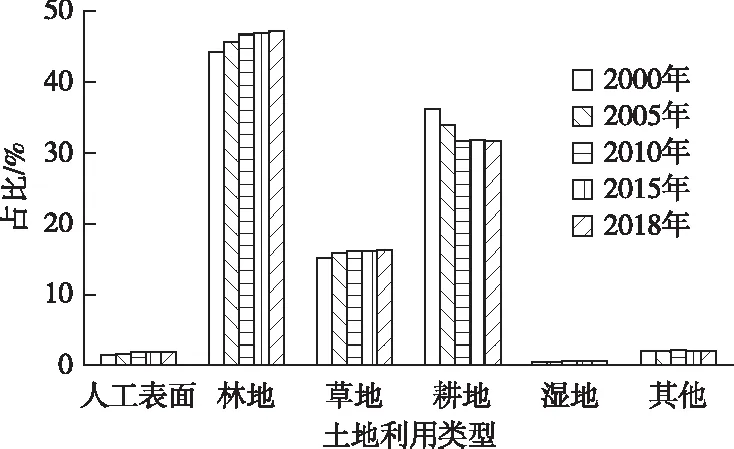

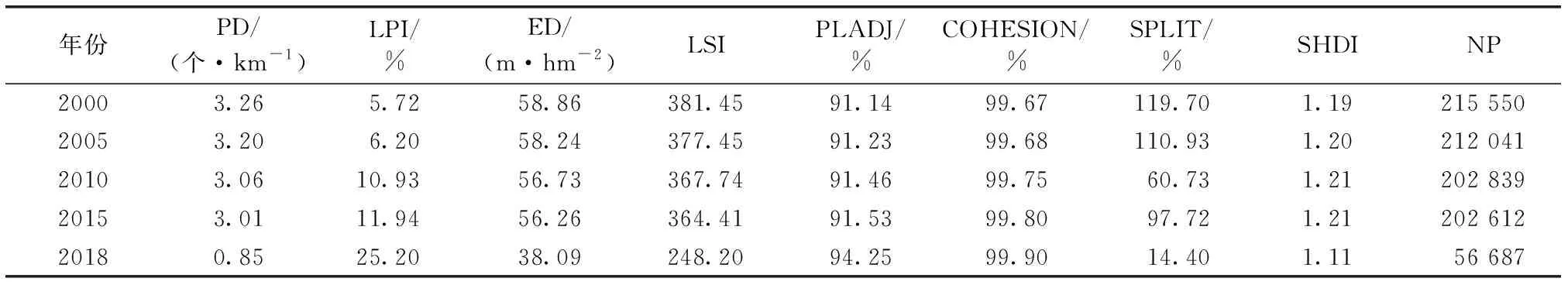

由图2可知,林地面积占比由2000年的44.25%上升至2018年的47.12%;草地面积占比由2000年的15.23%上升至2018年的16.33%;人工表面面积占比由2000年的1.52%上升到2018年的2.01%;耕地面积占比由2000年的36.30%下降至2018年的31.60%;湿地面积占比增加0.21个百分点;其他土地利用类型面积变化不大。由表1可知,景观斑块密度呈减小趋势发展,斑块数量显著下降,景观聚合度由2010年的99.67增大至2018年的99.90,斑块聚合度增强,斑块边界密度也呈下降趋势。综上,2000—2018年流域景观格局发生明显变化,其中林地、耕地、人工表面和草地景观类型变化较明显,生态环境朝稳定方向发展。

图2 2000—2018年乌江流域景观类型比例

表1 2000—2018年乌江流域景观格局指数变化特征

3.2 流域综合生态风险时空变化

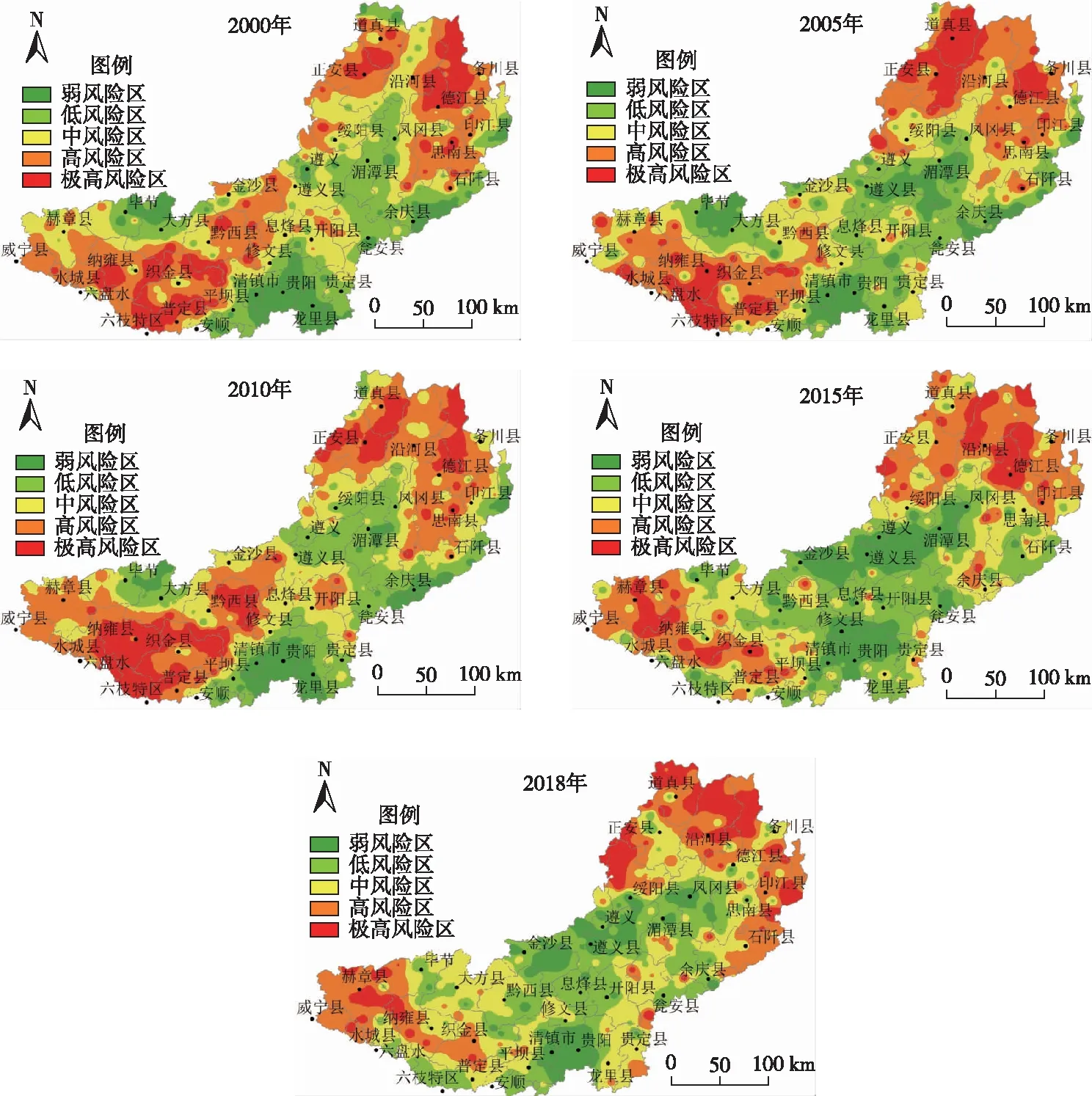

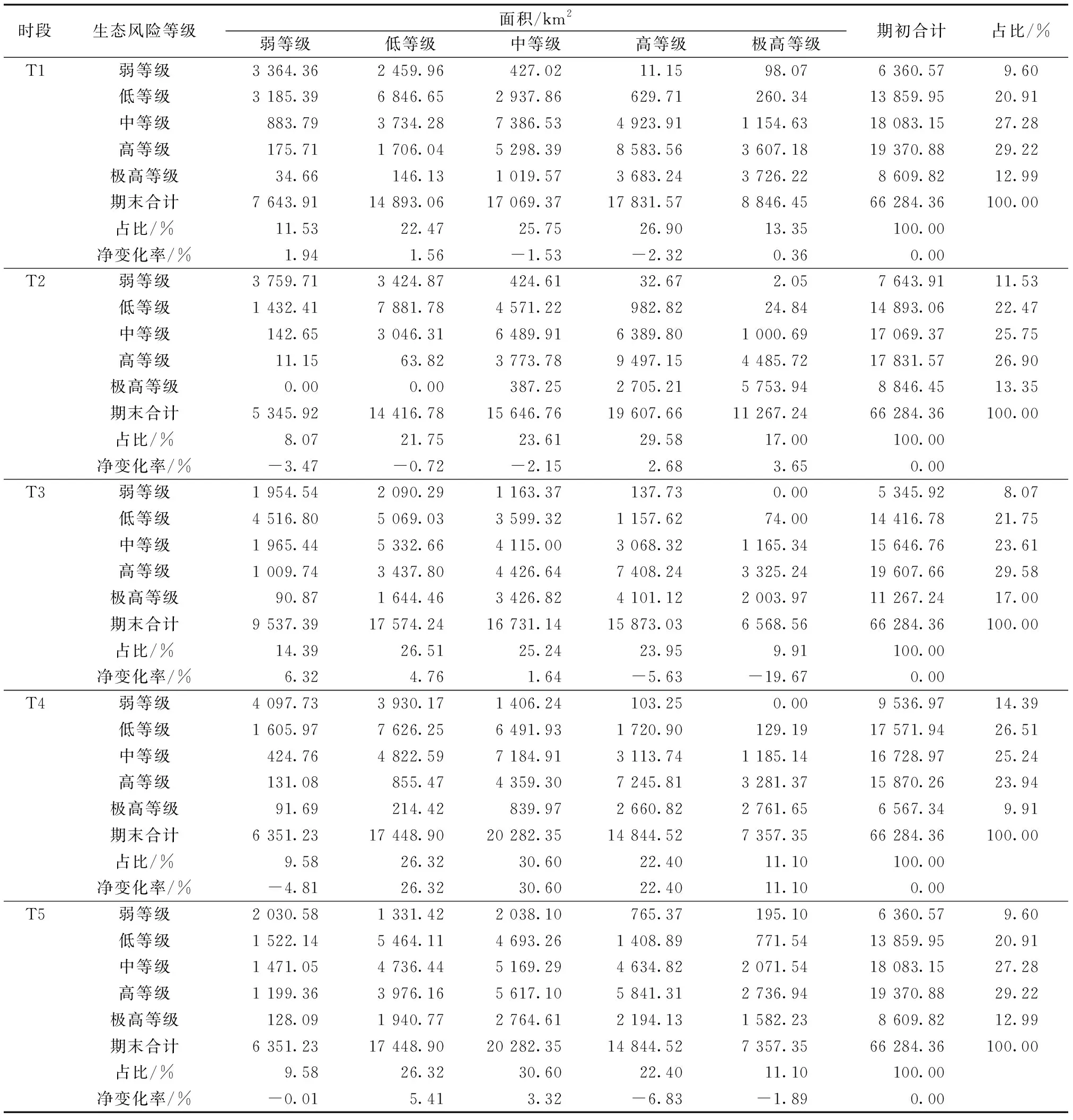

2000、2005和2010年流域综合生态风险指数均值分别为0.58、0.61和0.66,生态风险有所上升;而2015和2018年分别为0.31和0.34,生态风险明显下降。由图3可知,流域内极高和高生态风险区主要分布于上游的威宁县、纳雍县、织金县和黔西县,以及下游的正安县、道真县、务川县、沿河县、德江县和沿河县,这主要是由于这些区域地表起伏度较大,地表破碎,景观异质性高,同时人口密度大,人类活动强烈。流域内弱和低生态风险区主要分布于流域中游的贵阳市、龙里县、平坝县、安顺市、修文县、遵义市和湄潭县等,这主要是由于这些区域地表起伏度较小,地势平坦,城市化率高,半自然景观面积比例大,高风险景观类型面积比例小,城镇生态系统较稳定。由表2可知,2000、2005、2010、2015和2018年弱、低、中生态风险区面积之和占流域总面积的比例分别为57.79%、59.75%、53.42%、66.14%和66.51%,较低等级生态风险区面积呈逐渐增加趋势;而高和极高生态风险区面积之和占流域总面积比例分别为42.21%、40.25%、46.58%、33.86%和33.49%,较高等级生态风险面积呈逐渐减少趋势。各等级综合生态风险区呈低等级生态风险区与高等级生态风险区间相互转移的趋势,且转移较为活跃。低等级生态风险区转移为高等级的面积为20 646.98 km2,占流域总面积的31.15%,而高等级生态风险区转移为低等级的面积为25 549.86 km2,占38.55%,这表明流域局部地区存在生态风险升高的趋势,但整体上,流域综合生态风险呈下降趋势。

图3 2000—2018年乌江流域综合生态风险等级空间分布

3.3 流域综合生态风险驱动因素分析

3.3.1自然因素

由表3可知,综合生态风险在不同自然因素上呈现明显差异性。就不同地貌类型而言,各地貌综合生态风险指数随海拔升高而升高,由低到高为平原<台地<丘陵<中山<高山;2000—2010年各地貌综合生态风险指数逐渐上升至最大,而后降低,2018年综合生态风险指数小于2000年,流域生态风险指数整体呈下降趋势。就不同地表物质组成而言,2000—2010年流域综合生态风险指数均呈升高趋势,2010年之后呈不断下降趋势,这表明对不同地理环境的生态环境治理都取得很大成果,流域生态环境整体好转。就不同坡度而言,流域综合生态风险指数随坡度增加而升高;2000—2018年各坡度生态风险指数整体呈下降趋势。就不同景观类型而言,人工表面综合生态风险指数最低(风险最小),其他类型综合生态风险指数均较高,2000—2018年各景观类型综合生态风险均呈下降趋势。

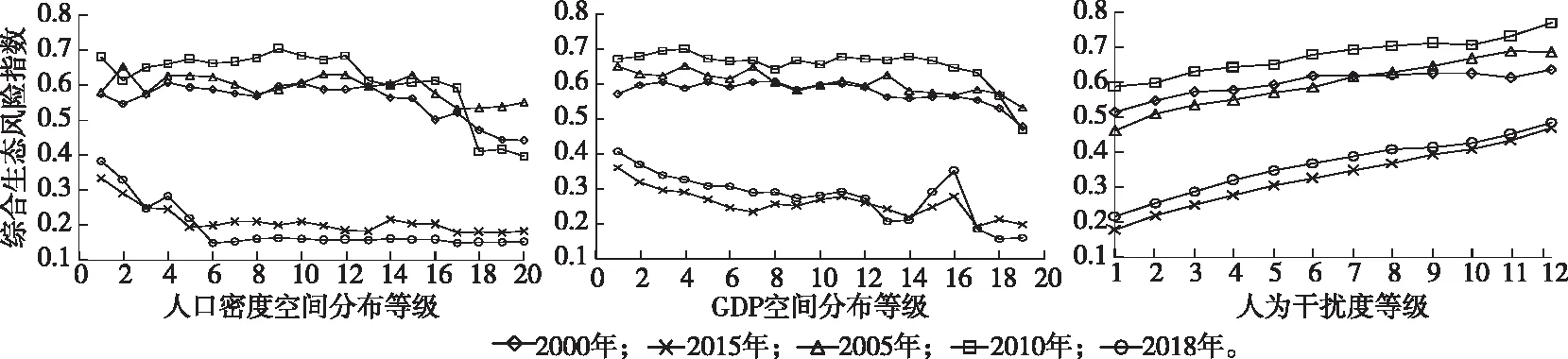

3.3.2人类活动因素

由图4可知,流域综合生态风险自2000年逐渐上升,至2010年达到最高后开始下降。从影响程度来看,综合生态风险随人口密度和GDP空间分布等级增加而下降。这主要是由于人口密度和GDP高的区域人工表面占比也高,而人工表面生态脆弱度较其他景观类型低,因此其综合生态风险较低;林地、耕地、湿地和草地生态脆弱度较高,同时受地形条件制约,因此其综合生态风险相对较高。综合生态风险指数随着人类活动干扰度等级增加而增加,但2000—2018年逐年减小,反映流域生态环境有所好转。

表2 2000—2018年乌江流域综合生态风险等级转移矩阵

3.3.3综合分析

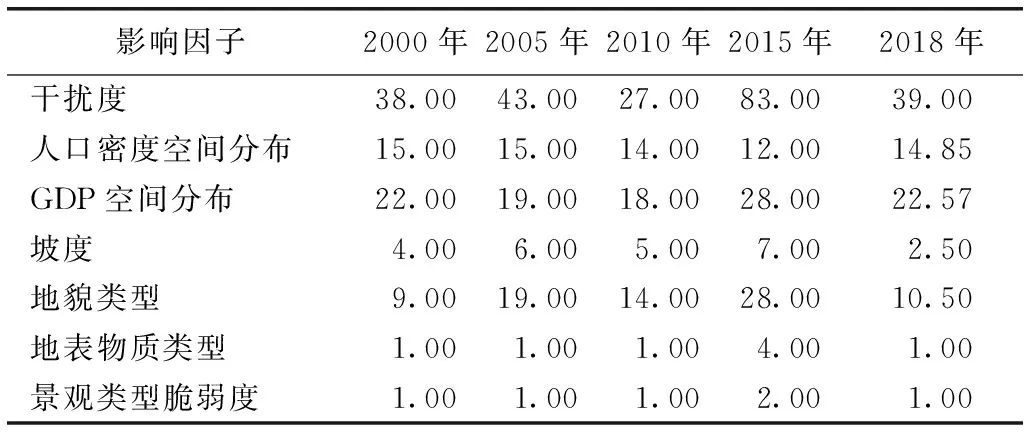

由表4可知,人为干扰度对流域综合生态风险时空动态变化的解释力最强,是人为活动因素主要影响因子,且社会经济生产活动的影响程度比人口聚集程度大;地貌类型对流域综合生态风险时空动态变化的解释力较强,是自然因素主要影响因子,坡度次之,而地表物质组成和景观类型脆弱度的解释力较弱。总体来看,人为活动因素(干扰度、人口密度分布和GDP空间分布)的解释力明显高于自然因素(坡度、地貌类型、地表物质类型和景观类型脆弱度),这表明流域人为活动因素对综合生态风险变化起到主导作用,但自然因素中地貌类型因子也有一定影响力。

4 讨论

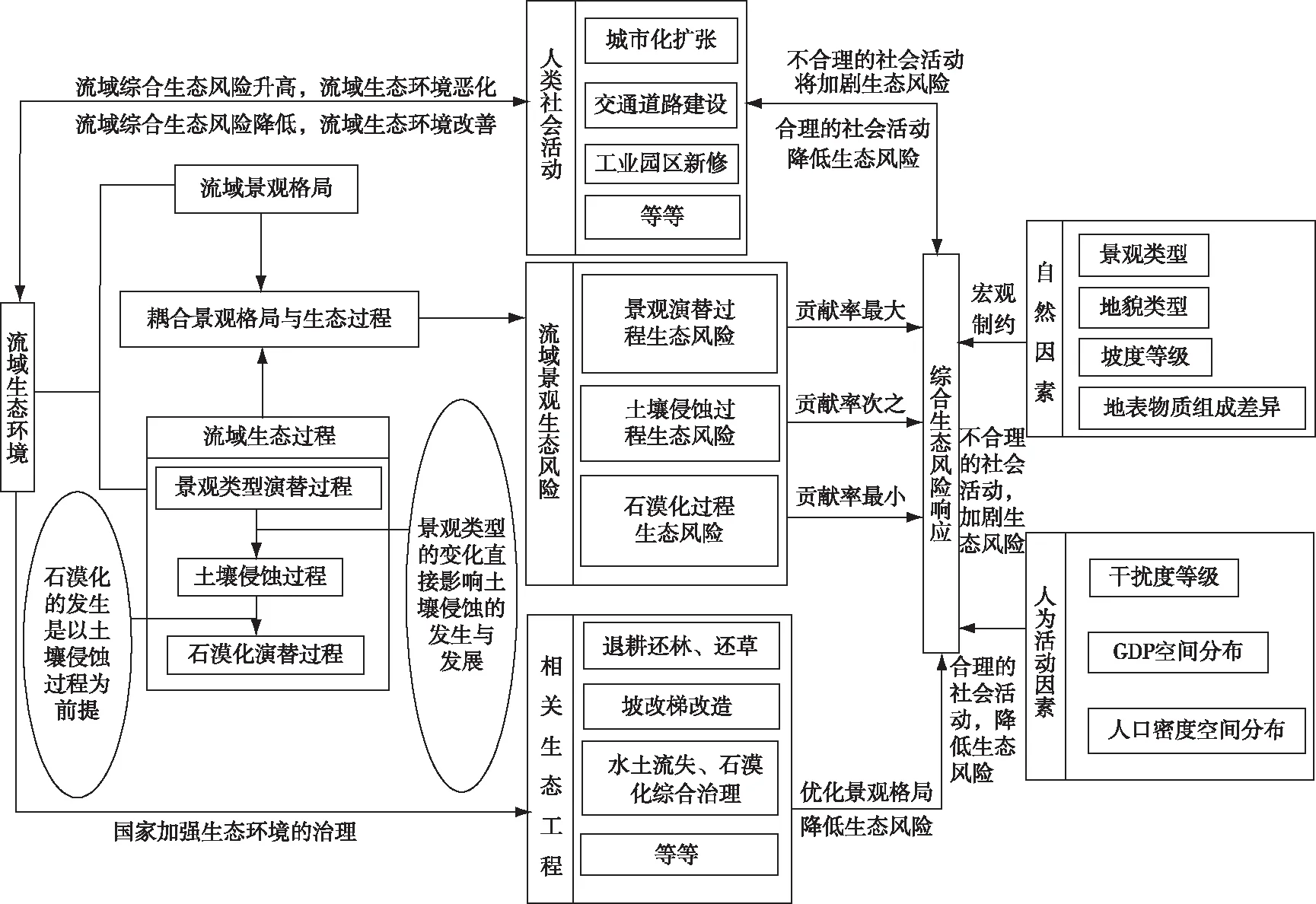

通过构建综合生态风险评价模型,较为客观地评价贵州省乌江流域综合生态风险,并发现干扰度是综合生态风险动态变化的主要驱动因素(图5)。

表3 2000—2018年乌江流域自然因素对综合生态风险指数的影响

图4 2000—2018年乌江流域人为活动要素与综合生态风险指数的关系

表4 2000—2018年乌江流域综合生态风险影响因素的地理探测器探测结果

贵州省乌江流域经历了由生态破坏到保护与生态恢复的阶段。在生态破坏阶段(1958—1990年),不合理的人类活动加速了流域景观类型演变,加剧了土壤侵蚀的发生,导致石漠化等生态环境问题凸出,致使综合生态风险升高。在生态保护与修复阶段(1990年—至今),我国开始实施积极有效的生态工程(“退耕还林、还草工程”和“石漠化、水土流失治理工程”等)治理生态环境问题,这些工程改变了景观组分,优化了景观格局,进一步增强了流域抗风险能力。近些年来,随着社会经济发展,吸引大量农村人口外出就业,农村出现大量撂荒田地,逐步形成稳定的森林系统,流域综合生态风险在2010年后开始下降。

与其他研究结果[5,7,18]相比,笔者根据景观生态风险是景观格局与多种生态过程相互作用、相互累积的结果这一原则构建喀斯特地区综合生态风险评价模型,明确生态风险传递过程,对喀斯特地区生态环境治理、修复以及生态安全格局构建等具有参考价值。但开展大尺度喀斯特地区综合生态风险评价时,因土地利用/覆盖解译、土壤侵蚀量评估和石漠化率提取等问题,评价结果存在一定不确定性,且笔者评价综合生态风险时未考虑景观生态系统服务功能。今后将选择多个典型小流域作为案例开展比较研究,使用分辨率更高的土地利用数据,充分利用现有土壤侵蚀、石漠化等生态过程的监测数据,进一步完善生态过程评价体系和丰富综合生态风险评价模型指标,使评价结果更准确。

图5 流域综合生态风险时空演变动态变化驱动机制

5 结论

(1)2000—2018年贵州省乌江流域林地面积占比增加2.87个百分点,耕地面积占比下降4.7个百分点,人工表面面积占比增加0.49个百分点,其他景观类型面积占比也均有所改变,流域景观结构发生明显变化。流域景观格局指数变化特征表明流域景观格局得到优化,景观生态系统日渐稳定。

(2)2000—2010年流域综合生态风险呈上升趋势,而2010—2018年呈下降趋势,整体上流域综合生态风险有所好转。流域内极高和高生态风险区主要分布于乌江上、下游,弱和低生态风险区主要分布于中游。

(3)与表征自然因素的坡度、地貌类型、地表物质类型和景观类型脆弱度相比,表征人类活动因素的干扰度、人口密度空间分布和GDP空间分布对流域综合生态风险时空动态变化的解释力较强。其中,表征人类活动的干扰度解释力最强,GDP空间分布次之,人口密度空间分布最弱;表征自然因素的地貌类型解释力最强,坡度次之,地表物质类型和景观类型脆弱度最弱。综合生态风险格局动态变化是人为活动和地貌类型共同作用的结果,但人为活动的影响程度较大。

致谢:感谢贵州师范大学地理与环境科学学院李阳兵教授在论文撰写中给予的帮助,感谢李瑞副教授在论文修改中给予的帮助。