我国古代如何防汛抗洪

刘永加

入夏以来,我国南方先后出现了持续强降雨,淮河、长江流域发生了严重的洪涝灾害,造成了人员伤亡和财产损失,防汛形势十分严峻,抗洪抢险成为当务之急。在人类历史进程中,洪涝是最常面临的自然灾害,我国古代如何防汛抗洪呢?那时的防汛抗洪也是有智慧的,更不乏抗洪英雄。

从制度上保障防汛抗洪

自古以来,我国人民对洪涝灾害防御、水资源配置、水资源保护等方面的管理逐步深入,形成了内容丰富的法律、制度和乡规民约。早在春秋时期就有“无曲防”的盟约,西汉出台了《水令》《均水约束》,唐代有《水部式》,宋朝有《农田水利约束》,等等,都对防汛抗洪有过或多或少的规定,显然历朝历代都注重从制度上来保障防洪工作的顺利进行。金泰和二年(1202年),金章宗颁布实施的《泰和律令》中的《河防令》,是文献中见到的我国最早的一部防洪法规。

这部《河防令》的主要内容有:第一,明确划定了黄河和海河等水系的防汛起止期限,将“六月初至八月终”定为“涨水月”,规定这期间沿河官员必须轮流“守涨”,不得有误。第二,规定朝廷每年都要派出官员“兼行户、工部进”,在汛期到来之前沿河检查,督促沿河的州、府、县落实防汛规划措施,维修加固堤防。第三,规定河防紧急时,沿河州府和都水监、都巡河官等应共同商定抢险事宜。第四,奖功罚罪,沿河州、府、县官员防汛无论有功还是有罪,都要上报,由国家酌情处理。

《河防令》的颁行,不但对当时金国占领下的黄河、海河等水系的防洪工作起过重要作用,而且对后世的河防也产生了积极的影响。金以后各朝代的防洪法规,多由《河防令》引申而来。

经过长期的实践,人们积累了大量的治水和防汛抗洪经验:大禹治水化堵为疏,为民造福;西汉贾让治河三策中的“上策”,充分体现了人与洪水和谐相处的思想;明代水利专家潘季驯在长期治黄实践中总结出的“筑堤束水、以水攻沙”的治黄方略,更是对今天的黄河治理有着十分重要的意义。

注重水文观测

据史料分析,我国古代从大禹时起就开始重视对水文的观测。随着社会的发展,历代各朝更是注重在各河流要处建站监测水文。有着“世界第一古代水文站”之称的白鹤梁就是我国古水文站的一处罕世遗迹。这个白鹤梁是重庆涪陵城北长江中的一道天然石梁。由于白鹤梁的梁脊仅比长江常年最低水位高出2~3米,几乎常年没于水中,只在每年冬春之交水位较低时才部分露出水面,故而古人常常根据白鹤梁露出水面的高度位置来确定长江的枯水水位。

从唐代起,古人便在白鹤梁上以“刻石记事”的方式记录长江的枯水水位,并刻“石鱼”作为水文标志。白鹤梁石鱼题刻保存最好,价值也很高。它记下了自764年后断续72个年份的枯水记录,共镌刻163则古代石刻题记。白鹤梁见证着我国古代水文治理的历史成就。

注重预警汛情

我国古代不仅注重水文观测,也十分注重汛情的预报和报警。古代黄河常决口,淹没农田村庄。为防洪,便产生了“水报”。这是一种和“兵报”同样重要的加急快报。这种汛情传递的紧急程度往往比兵报更危急。在古代,黄河堤岸备有报汛的“塘马”。当上游地区降暴雨河水陡涨时,行政主官就将水警书于黄绢遣人急送下游,快马迅驰,通知加固堤防、疏散人口。这种水报属接力式,站站相传,沿河县皆备良马,常备视力佳者登高观测,一俟水报马到,即通知马夫接应,逐县传到开封为止。当时有的马一昼夜迅奔500里,竟比洪水还要快。

古代,报告水警还有一种独特的“羊报”。所谓“羊报”,就是报汛水卒。清代张九钱在其《洛中集》中对“羊报”作了详尽的记载,黄河上游甘肃皋兰县城西,清代设有水位观测标志,一根竖立中流的铁柱上根据历史上洪水水位情况刻有一道痕,如水位超刻痕一寸,预示下游某段水位起码水涨一丈。当测得险情时,“羊报”便迅速带着干粮和“水签”(警讯),坐上羊舟用绳索把自己固定好,随流漂下,沿水路每隔一段就投掷水签通知。

下游各段的防汛守卒在缓流处接应,根据水签提供的水险程度,迅速做好抗洪、抢险、救灾等各项准备。这种“羊舟”也很独特,它用大羊剖腹剜去内脏,晒干缝合,浸以青麻油,使之密不透水,充气后可浮水面不下沉,颇似皮筏。“羊报”执行的是一种十分危险而重要的任务。古代的“羊报”完成任务被抢救上岸后,有的因在河中扑腾多天,早已饿死、撞死或溺死,幸存者可谓九死一生。

城市防汛有妙法

在抗洪上,古代城市防汛也是方法多多。历朝历代都把修筑堤坝、连通河道、疏浚塘湖作为头等大事。刘崇远《金华子杂编》记载,“金陵秦淮河中有小民棹扁舟业以淘河者”,从南唐便有人从事垃圾淘挖。孟元老《东京梦华录》载,“每遇春时,官差人夫监淘在城渠”,河道清障在宋代早已成为政府职责所在。明朝设街道厅专司疏浚淘挖之职。清顺治元年定令“若旗民淤塞沟道,送刑部治罪”。

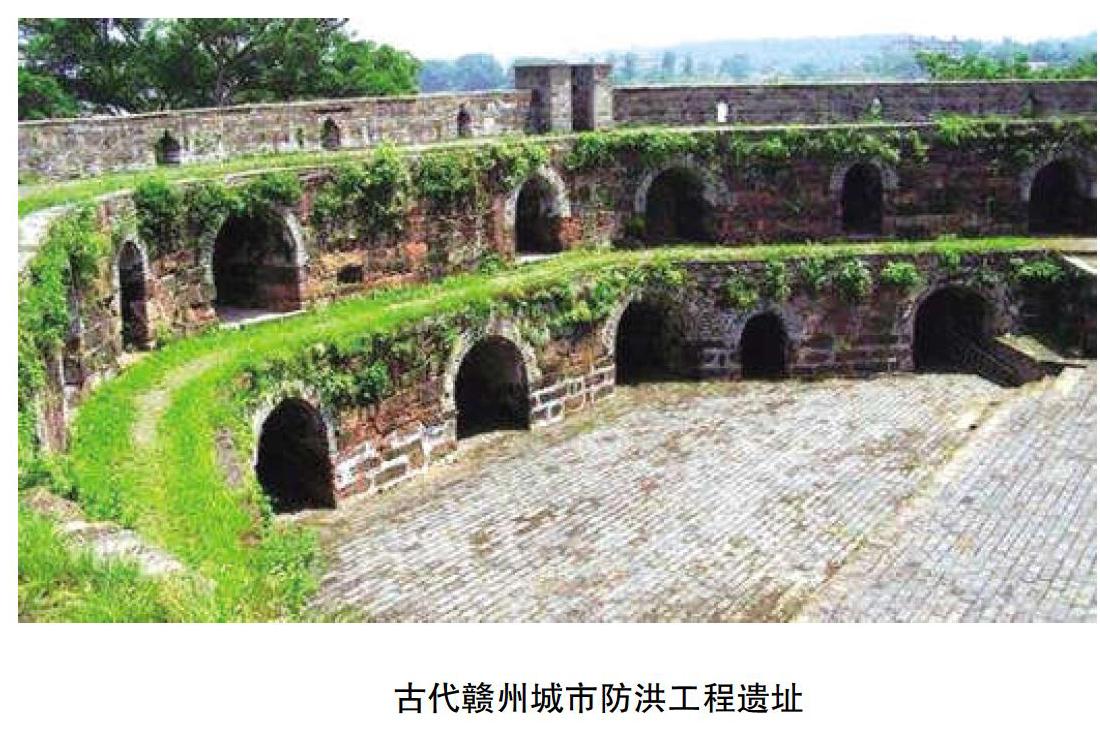

到了汛期,古代往往采取疏浚与封堵的办法,对城市的内河沟渠,通过护城河将城市内积水及时排出或利用湖泊、池塘短暂蓄水;为避免江河暴涨形成倒灌,在进城处设置水门,既有效管控船只的往来,又对江河与城市进行有效分隔。在大江大河通往内河处架设桥梁,既方便道路上車马与行人的通过,大汛到来时插上木棍、垒起沙袋堵住涵洞,又形成了有效的屏障。在排水沟渠处设置单向水窗,当城区水位高时在水压作用下自动开启,当江水过高时在顶托作用下自行阻断。很多分区设置巧妙利用城防天然结构,平时管护极为简单。北京的紫禁城和江西的赣州城就是这样的例子,千百年来其防洪作用仍然不减。

包拯巧拆河障泄洪

北宋嘉祐元年(1056年)十二月,包拯权知开封府,迁升右司郎中。开封有条河叫蔡河,这条河可以航运、灌溉、泄洪,给百姓生产生活带来了很好的效益,因此又叫惠民河。这条河本来畅通无阻,交通便利,可到包拯上任前,情况已经大变了,接二连三闹水灾。这一年,雨水多于往年,惠民河又发了大水,由于河道阻塞,河水排不出去,河两岸时常被淹,百姓都叫苦连天,怨声载道。

包拯经过调查,发现根源出在一些权贵豪强身上。他们任意侵占河道,建设自己的园林亭榭,供家人游乐享受;还私下开凿小河,把河水引到自己的花园中去。使得本来就只八丈宽的河面挤得只剩四丈宽了,甚至有的地方还不到一丈宽。特别是宋仁宗张贵妃的叔父张尧佐,他的府宅正好建在惠民河进入汴水的河汊上,而他圈占的青莲池又使得惠民河最窄处仅剩七尺宽了。惠民河的水一流到这里就被堵,河水倒灌进城。一条好端端的惠民河被折腾成了“害民河”。

包拯在摸清惠民河的情况后,为了百姓利益和防汛安全,立即开展了清河行动。他下了一道命令,限定日期,不论挤占河道的建筑物是谁的,通通拆除。可是,那些权贵豪强根本不理睬包拯的命令。到了限期,还是没有一家人动手拆除,包拯令衙役们带头,并动员百姓,一起行动强行拆除。

包拯亲自带领吏役首先把张尧佐拦在惠民河上的青莲池强行拆除了,河水马上咆哮着注入汴水。紧接着,他把其他河障一一拆除,其他权贵豪强一看国丈的青莲池都没保住,哪个还敢再吱声,清河行动顺利进行。

到了第二天,开封城内的水果然退去了,全城百姓欢呼雀跃。宋仁宗接着下了一道圣旨:住在惠民河边的人,不许圈池养鱼,不许建亭榭楼台,不许阻碍河道,违者重重治罪!从此以后,惠民河畅通了。正因为如此,《宋史·包拯传》专门记载了此事。

抗洪英雄也是名臣

在古代的抗洪中,官员的身先士卒很关键,涌现出了许多冲在一线的抗洪英雄。西汉年间,汉武帝沉白马玉璧于河,自将军以下皆参与劳役封堵黄河决口,梁楚之地得以保全。而王尊任东郡太守时,黄河泛滥浸瓠子金堤,民众奔走躲避,王尊偕吏民夜宿大堤之上,昼夜值守修护,溃堤也不为所动,直至洪水退去。

唐代韩愈被贬广东潮州任刺史时,正赶上潮州发大水。韩愈初到潮州,正逢暴雨成灾、洪水肆虐,四周农田沦为泽国,百姓深受其害。韩愈不顾旅途劳顿,立即投入到抗洪抢险中来。他冒雨出城勘察灾情,查明受灾情况,以便部署抗洪救灾。韩愈发现洪水从北面山上汹涌而来,他认为必须堵住山洪,城里的百姓才能免受惨重的损失。于是韩愈以地方最高长官的名义下令:全城总动员筑堤防洪,根治水患。韩愈深知身为父母官的责任重大,他一马当先冲在抗洪的第一线。韩愈骑着马在城北山坡上上下下蹚水做记号,吩咐随从在他做记号的地方都插上竹竿,标明堤线,要求大家按竿标筑堤。

百姓闻讯前来,只见韩愈吩咐插的标竿早已成行,城北俨然变成一座“竹竿山”,于是群情激昂抢筑堤坝,大家经过不懈奋斗,很快筑成了大堤,堵住了汹涌的洪水。从此潮州再也没有了水患,百姓纷纷传颂韩愈的事迹,把他视为潮州的抗洪英雄,北山从此也被命名为“竹竿山”。

最著名的还是宋代的大诗人苏轼,他不仅文章写得好,做地方官时也是政绩卓著,尤其是兴修水利和防汛抗洪。《宋史·苏轼传》载:宋神宗时,苏轼任徐州太守。到任之后,正趕上黄河在曹村决口,很快汇聚到徐州城下,再加上暴雨不断,水又流不出去,城墙都要快冲塌了。苏轼见状,率领自己的士兵,拿上土筐铁锹,连日奋战抗洪。人心齐,士气高,经过多个日夜与大水艰苦鏖战,终于保全了徐州城。

林则徐不仅是著名的民族英雄,他在抗洪治水上更是有建树。他担任江苏按察使时,因为其实干精神和治水功绩,被推举总办江、浙两省七府水利。

清道光四年(1824年),淮阴高家堰十三堡决口,洪泽湖水外注,山阴、宝应、高邮、甘泉、江都五州县及下游之泰州、兴化、盐城、阜宁等处均被水淹。与洪泽湖相连的淮河,是漕运的必经之道,高家堰决口还引起淮河水位下降,造成“黄强淮弱,漕艘稽阻”,清廷为之震惊。

由于河南总督张文浩治水不得力,道光帝将其撤职,并于清道光五年(1825年)三月下特旨,命正在家乡为母守丧的林则徐“夺情”,赶赴南河督理河工。按照封建礼制,官员遇到父母丧须去职在家守丧三年。如因国事需要,朝廷特命终止守丧,称为“夺情”。林则徐深知河工关系到朝廷漕运大计和千百万人民的生命财产安全,于是不顾身体多病,毅然接受了“夺情”的谕令,身着素服,不着顶戴,于四月离乡北上。

为了洞悉水患情况,掌握第一手材料,林则徐一到治河工地,就毫不迟疑地出门查工。他由驻地六堡迤南逐段验勘到十三堡决口,又由十三堡迤南查到山盱厅的古沟,再由古沟迤北看工至堰、盱交界的风神庙,再由风神庙迤北到高堰十四堡,最后折回六堡,前后十余天。他沿途驻扎工地,“与僚佐孜孜讲画,毫无倦容”。返回六堡寓所后,还是天天往迤北或迤南一带查看,的确是“昧爽视事,夜过半方息”。

通过亲自查勘险情,林则徐对如何兴工已是胸有成竹。为了保证南北航道畅通,他一方面向两江总督建议试行海运,一方面抓紧督催堰工加快进度。在施工过程中,林则徐仍是一丝不苟,连下雨天也坚持到现场查工,身着素服徒步行走在泥泞中,而修堤的民工竟不知道他是一位三品大员。由于林则徐实心任事,亲自督办,数月之后,堰工告竣,决口终于堵上,消除了洪水隐患。

——包拯