黄河文化保护、 传承、利用实施途径

万金红

黄河是华夏文明的摇篮,是中华民族的母亲河,保护黄河是事关中华民族伟大复兴和永续发展的千秋大计。2019年9月16日至18日,习近平总书记在河南考察时指出,保护、传承、弘扬黄河文化,让黄河成为造福人民的幸福河;在中央财经委员会第六次会议上,他再次强调,要实施黄河文化遗产系统保护工程,打造具有国际影响力的黄河文化旅游带,开展黄河文化宣传,大力弘扬黄河文化。

黄河哺育着中华民族,孕育了河湟文化、河洛文化、关中文化、齐鲁文化,塑造了中华民族自强不息的民族品格,是中华民族坚定文化自信的重要根基。黄河流域5000余年的流域开发史为沿线地区遗留下数量众多、类型多样的古代水利工程、古代交通工程、古建筑古遗址,衍生了丰富、灿烂的黄河文化。至今,仍有一大部分的古代工程还在持续地发挥着水利、交通等功能,并衍生出别具区域特色的文化景观,成为今日见证中华民族发展历程的重要文化遗产,也是黄河文化的主要载体。只有妥善保护好这些黄河文化遗产,才能守好老祖宗留给我们的宝贵遗产,才能传承、弘扬特色黄河水文化;只有深入挖掘黄河流域的文化遗产蕴含的时代价值,才能讲好当代“黄河故事”。

一、黄河文化特色突出,优势明显

(一)黄河流域文化资源现状

1.黄河流域开发历史悠久,文化遗产丰富

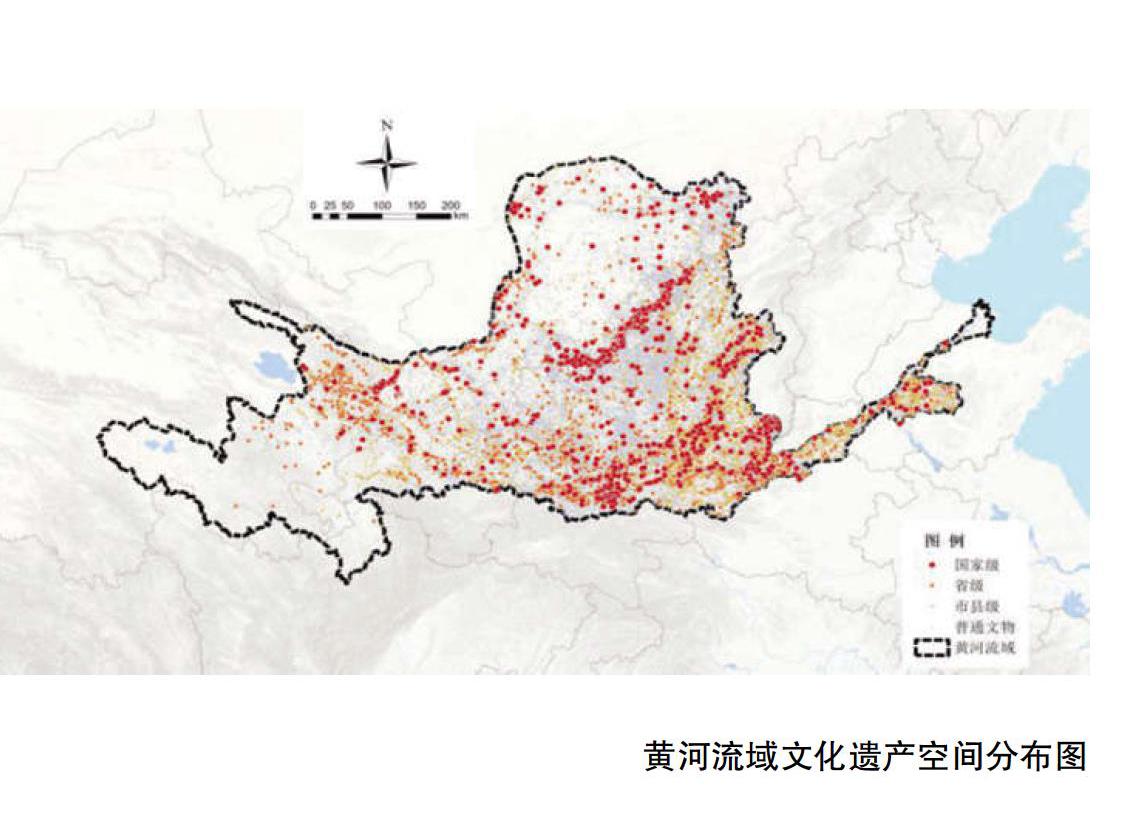

黄河流域开发历史悠久,从大禹导河积石到小浪底水利枢纽工程运行;从关中郑国渠的开凿到现代化的河套灌区、宁夏引黄灌区成为西部地区的粮仓,5000年的流域开发史为黄河流域留下大量文化遗产。这些遗产类型众多、历史悠久、数量巨大,既包括物质形态和非物质形态黃河文化遗产,也包括工程性遗产和非工程性遗产。据第三次全国文物普查,黄河流域共有不可移动文物约12.4万处,占全国不可移动文物总数的16.2%,区域不可移动文物密度约为全国平均密度的1.9倍,国保单位分布密度约为全国平均密度的2.6倍。这些遗产成为黄河文化的重要组成和核心载体。

2.黄河文化价值突出,值得大力传承与弘扬

突出的历史文化价值,使黄河流域中众多文化遗产被纳入全国、省级重点文物保护单位。据不完全统计,黄河流域内的世界文化遗产(含文化景观和双遗产)12处,全国重点文物保护单位2119处,省级文物保护单位2054处,市县级文物保护单位8815处。以郑国渠、宁夏引黄古灌区等为代表的古代水利工程遗产价值突出,社会知名度、美誉度高,相继列入国际灌溉排水委员会世界灌溉工程遗产名录。这些黄河文化遗产在长期管护利用过程中,对区域社会经济发展起到重要的推动作用,凸显了良好的社会效果。贯穿黄河流域的大运河文化带建设更是升级为重大国家战略。

3.黄河文化遗产外延功能多,助力区域社会经济发展

流域内黄河文化遗产承载的历史文化信息成为脱贫攻坚、西部大开发、中原振兴、一带一路、传统文化复兴、乡村振兴的重要抓手。众多遗产仍旧活态保存,依托黄河文化遗产和文化景观建设的郑国渠景区、壶口瀑布景区已成为国家AAAA级景区,成为各方游客旅游观光的胜地,为区域社会经济发展提供了重要基础支撑。非物质形态黄河文化遗产社会传承基础好,水神祭祀(大禹祭祀)、传统庙会、建造工艺等有助于培育传承传统文化,提升区域文化认同与凝聚力;现存遗产外延功能多,文创深度结合前景好,一批文创企业相继孵化运营,水文化逐步成为文创产业关注的热点。

(二)黄河流域文化资源核心价值

以黄河流域文化遗产为载体,黄河文化集中呈现出以下六大方面的核心价值。

1.揭示中华文明起源演变进程

黄河是中华民族的摇篮,是中华文明的发祥地,黄河流域始终是中国历史发展的核心区域。考古发现,早在180万年前,黄河流域就开始有人类活动;距今1万年前后,黄河流域进入农业文明;距今5500年,黄河流域的仰韶文化、大汶口文化中晚期已经开始步入文明社会;距今4000多年,黄河流域的石峁遗址、陶寺遗址及龙山文化时期就出现了早期国家形态。

2.呈现国家治理体系发展演进

黄河河南段的偃师二里头遗址与偃师商城遗址、郑州商城遗址、安阳殷墟遗址以及陕西宝鸡周原遗址、西安丰镐遗址构成了夏、商、周三代的文明中心。秦汉、隋唐直至北宋时期,黄河流域始终是全国的政治、经济、文化中心;即使到了元明清时期,虽然定都北京,但号称“中原”“天下之中”的黄河中下游地区依然是国家的重要基础和主要支撑。黄河文明独特的制度文化、政治文化,深刻影响和塑造了中国多民族统一国家的形成与发展。

3.记述民族与文化融合共通

由于黄河流域具有空间区位优势,古代先民们不断与周边地区民族交流、融合。史前时期,河湟地区的马家窑文化通过嘉陵江影响到四川地区,藏羌走廊更是民族融合及文化交流的大通道;西北或北方民族也常常从蒙古高原沿黄河河谷南下中原,“黄帝战蚩尤”“禹征三苗”是文化交流的民族记忆。历史时期,以黄河流域为主要空间区域的民族融合与文化交流更是愈加频繁,中华文化发展壮大,中华民族逐渐形成,保存至今的黄河文明历史古迹,是中华民族世世代代的情感寄托和心灵纽带;甲骨文及汉字、先秦诸子百家、汉魏经学、隋唐佛学、宋明理学这些构成了中华民族区别于其他民族的显著特征,是鲜明的文化标识。黄河流域成为铸就中华民族的“大熔炉”,为中华民族多元一体格局和中国多民族统一国家的形成奠定了坚实的基础。

4.展现农耕文明智慧

中华民族秉持道法自然、天人合一的传统思想,围绕如何趋利避害,开展了长期不懈的治理黄河与利用黄河的伟大实践。从大禹治水,“尽力乎沟洫”,到春秋战国及秦汉时期的郑国渠、秦渠、白渠等沟渠的开凿和芍陂水利工程的修建,东汉王景“整渠筑堤、立水门”,再到以黄河为中心的隋唐大运河的开凿,以及后来明清两代的黄河治理,大大促进了黄河地区经济、社会、文化的发展,奠定了中华文化绵延不断的物质基础,深刻影响了中华先民的生产生活方式,造就了辉煌灿烂的黄河农耕文明。

5.彰显伟大黄河精神

黄河奔腾不息、勇往直前,甚至桀骜不驯、横扫天下的英雄气概,塑造了中华民族勤劳勇敢、豁达开放、不畏艰险、吃苦耐劳、愈挫愈勇、自强不息的民族精神,构成了黄河文化的精神要髓。

6.塑造“美丽中国”独有景观

黄河发源于青藏高原巴颜喀拉山北麓,一路穿山越岭,塑造了黄河流域独特壮丽秀美的自然景观,九曲黄河、壶口瀑布、禹凿孟门、鱼跃龙门、中流砥柱等雄伟奇观是黄河文化的重要表现形态,也是中华民族的地理标识。

二、黄河文化保护、传承、利用现状

黄河流域沿线省区在黄河文化遗产保護、传承、利用方面,也面临着一些亟待解决的问题。

从保护上看:仍旧存在黄河文化遗产管理责任主体多,“九龙治水”、多头管理现象明显,遗产管理效率有待提升;黄河文化遗产管护规章制度不健全,保护工作缺少制度保障;遗产本体条件复杂,分类、分级保护难度大;传承利用项目少,项目落地难;投入保障有待加强,水利、农业、工业、交通等行业遗产保护机制待加强;黄河文化内涵不明确,缺乏系统挖掘、研究和保护。

从传承上看:仍旧存在黄河文化活态展示不足,展示形式、方式单一;黄河文化社会关注力度不足,濒危遗产项目增加;长期以来对遗产地周边社会生态系统关注不足,与黄河有关的传统工艺、传统文化面临消失的危险。

从利用上看:仍旧存在侧重行业功能性开发,黄河文化社会服务功能闲置现象突出,黄河文化遗产资源结构性浪费严重;黄河文化宣传严重滞后,社会认可度低;文化价值阐释单一或缺失,内涵有待进一步发掘。

三、黄河流域水利风景区水利遗产保护、传承、利用的思考

(一)建立统筹管理机制

国家层面上,水利部联合文化和旅游部、国家文物局等部门制定《黄河文化保护传承弘扬规划》确立黄河流域文化遗产统筹机制;省级层面上,省级水利部门协同有关部门设立黄河文化保护、传承领导机制,可根据实际设立流域黄河文化保护、传承协调机制,定期组织有关省区召开协调会议。

(二)建立科学评价机制

从规划开始就需要对黄河文化遗产保护、人文生态保护、自然生态保护、文化特色挖掘、主题定位设计等模块进行规划评估,宏观把控基础上的细节规划实施,这将有利于自上而下统筹规划,防止后续开发的无序、同质和低效。

(三)建立数字化信息管理平台

建立黄河文化保护、传承、利用基础数据平台。支持设立专家库,整合与黄河文化研究相关的专家资源,分类建设水利、交通、环境、文旅、文物、文史专家等专家资源库。设立黄河文化专题数据库,梳理历史数据,更新现代数据,为现代黄河文化科普、传播、教育等提供基础信息支撑。

(四)建立多主体广泛参与的协同管理机制

建立常态化的部门间、省区间、城市间、河段间交流合作协调机制,并引入地方政府、企业和社会团体、志愿者队伍等参与政策的制定和执行环节,加强内部合作,推动黄河文化保护、传承、利用一体化管理和运行。构建统一的运营平台和投融资平台,使黄河文化展示和开发的投资主体和经营方式日益多元化。

四、黄河流域水利风景区水利遗产保护、传承、利用空间布局

基于黄河流域的自然地理格局与地域文化,将沿黄九省区划分为四个片区:河湟文化片区(青海省、甘肃省、四川省)、河套文化片区(宁夏回族自治区、内蒙古自治区)、中原文化片区(陕西省、山西省、河南省)和齐鲁文化片区(山东省);黄河现河道下游段的北部和南部为黄河故道经过区域,划为辐射区。

黄河主线: 黄河及其重要支流为黄河文化保护、传承、利用的主轴,串联了水域、岸线、水利遗产、文化遗产、文化景观、旅游等资源节点,并承载了黄河水系与周边城市、乡村、文化区域依存共荣的历史,未来将构建形成生态景观优美、文化底蕴深厚、交通便捷、配套服务完备的核心框架。

河湟文化片区: 河湟文化片区位于青海东部地区和甘肃西部与青海接壤地带,包括四川省境内五个黄河流经县,以黄河上游、湟水和大通河流域为核心区域,多个民族交融共生,并从川藏边界深入西南地区,文化交流传播的遗迹丰富。

河套文化片区: 河套平原位于阴山南麓的黄河“几”字弯道及其周边流域,地跨内蒙古、宁夏以及山陕北界,处于草原游牧文化与农耕文化交界区域,边塞、草原、农耕构成了文化的主体要素。古黄河灌区是该片区的一大特色。

中原文化片区: 中原文化片区地跨陕西、山西、河南三省,这里是华夏文明诞生的核心区域,长久以来是中国的政治、经济、文化中心。中原文化片区又细分为关中、嵩洛与河东三个区域,以西安、运城、洛阳、郑州、开封、安阳等城市为支点。

齐鲁文化片区:齐鲁文化片区位于山东省西部,依托于靠山面海的环境形成独具特色的文化区域,尤其是产生了孔孟为代表的儒家学说;山海兼具的自然环境也奠定了文化景观的基底,有泉城、泰山、黄河入海等名胜。

辐射区:北部故道——汉唐时期,黄河经现河道北部的河北大名,山东冠县、临清、平原,河北沧州、黄骅入海,是京杭大运河上唯一的直接入海口,借河海联运之便,本区域经济文化一度十分繁荣;南部故道——南宋年间黄河夺淮,河道频繁变迁,曾经濮阳、郓城、梁山、嘉祥、鱼台、微山、沛县、徐州等地入淮后入海。黄河夺淮前,该区域靠运河漕运积累了突出的经济文化成就,此后则汇聚了高水平的水工史迹。

五、推进黄河流域水利风景区水利遗产保护、传承、利用的建议

(一)黄河流域水利遗产本体保护利用

把黄河文化遗产保护放在黄河大保护建设的显著位置,以高度的责任感和使命感做好黄河文化保护传承利用工作。

1.开展黄河文化遗产的调查与评估

摸清家底,建立基础资料数据管理平台,形成黄河文化遗产专题数据库。充分利用沿线省区相关部门现有监测系统,加强黄河文化遗产监测。定期开展专项评估,根据类型、价值和分布情况等,提出分区分类分级保护和利用对策。

2.强化物质遗产保护修复

认真贯彻落实文物法、水法等法律中关于文化遗产、古代水利工程、古代交通工程等保护管理工作的相关要求,加强黄河文化遗产及周边环境风貌、文化生态的整体性保护。强化世界级、国家级、省级、市级、县区级文物保护单位的保护修复,对文化遗产保护现状进行全面的排摸,按照抢救一批、修缮一批、保护一批的思路,建立分级、分类保护名录和项目库。

3.提高遗产保护等级

建立并推行黄河文化遗产及周边环境风貌保护管控清单,将黄河文化遗产、相关文物保护单位,以及高价值历史遗产纳入黄河文化遗产保护管控范围。谋划和开展一批国家级、省级黄河文化遗产保护项目。推动具备条件的黄河文化遗产点申报国家级重点文物保护单位。

4.组织遗产基础研究

有序推进流域内古堤防、古码头渡口、古航道和文物等重要遗产和遗址区域的考古调查发掘展示工作。深入开展黄河文化遗产保护的重大基础性课题研究,针对黄河文化遗产保护利用理论与技术的薄弱环节,加大相关科研支持力度,开展多学科参与的综合研究。重点加强对黄河文化遗产及其附属建筑、古桥、驿道等文化遗产保护修复关键技术攻关。同时开展黄河文化遗产历史演变、工程价值、科技与管理研究,客观再现黄河流域历史开发成就,为后续展示阐释工作奠定基础;开展遗产病害监测、遗产周边待建项目的保护影响评估专题研究。

5.打造黄河文化遗产廊道

依托黄河文化遗产在黄河沿线建设黄河文化主题公园,开发黄河文化研学线路。在文化遗产资源条件较好的河段,以河流湖泊为线,城镇为片,建设独具特色的黄河文化国家公园和风景名胜区。统筹好黄河沿线周边名城、名村、名镇、名人故居、会馆、商号等展示空间,构建虚实结合的文化遗产知识型旅游产品,打造黄河文化遗产展示廊道。

(二)黄河流域历史名城、名镇、名村黄河文化韵味提升

推进历史名城、名镇、名村黄河文化整体性保护、文化挖掘和功能提升,打造黄河文化、黄河流域记忆、黄河艺术集中展示体验地。

1.提升历史文化名城的黄河文化韵味

加快构架以黄河文化遗产为典型要素的文化展示平台,以历史文化街区、典型遗产、遗产活化展示项目为核心支撑,将黄河文化元素纳入城市建筑设计、景观风貌规划、旅游资源开发、特色产业培育,以及对外宣传展示中,提升黄河文化的可识别性和可感知性。

2.唤醒名城、名镇、名村的黄河记忆

结合生态文明城市、小城镇环境综合整治和美丽乡村建设,加快推进流域内历史文化名城、名镇、名村基础设施建设改造与环境整治,强调城镇风貌肌理与村镇历史格局的完整性保护。加强历史文化名城、名镇、名村社会文化生态系统的延续性保护。

3.推进历史建筑保护与活化利用

评估确定一批能够反映各地黄河文化内涵和风貌特征的历史建筑,建立“一房一档一图”的档案名录。推进历史建筑活化利用,鼓励历史建筑的产权人和使用人对历史建筑进行适度、合理的功能拓展与使用。

(三)黄河流域非物质文化保护传承

积极开展黄河非物质文化遗产活态保护、展示、传承和利用,讲好“黄河故事”,推动黄河文化非物质文化遗产活起来、传下去、出精品、出名家。

1.创建国家级黄河文化生态保护试验区

对黄河流域传统民俗、曲艺和传统工艺等非物质文化遗产开展整体性保护。打造一批具有黄河文化韵味的国家级、省级非物质文化遗产特色小镇,综合性非物质文化遗产展示馆、传统工艺工作站等平台载体,培育一批品牌展演展示活动,努力打造河源文化、关中文化、河洛文化等一批黄河文化国家级文化生态保护试验区。

2.實施传统工艺保护振兴计划

大力弘扬传统工匠精神,适当融入文化创意设计理念,以国家级、省级非物质文化遗产代表性项目名录为基础,对具备一定传承基础和生产规模、有发展前景、有助于带动就业的传统工艺项目,纳入传统工艺振兴目录,重点支持其发展振兴。增强国家级、省级非物质文化遗产生产性保护基地在传承振兴传统工艺、推动非物质文化遗产融入现代生活等方面的作用。

3.加强重点非物质文化遗产展陈设施建设

建设黄河流域非物质文化遗产馆,支持民办非物质文化遗产馆、传习所建设。开展非物质文化遗产宣传活态展示,推动非物质文化遗产与原有历史空间相结合,鼓励利用博物馆、图书馆、文化馆站、传习所、非物质文化遗产(展示)馆等公共文化服务设施因地制宜开展宣传展示活动。依托遗产日、水日、水周和重要传统节日,开展黄河文化主题展示传播活动。推动黄河文化元素进社区、进校园、进企业,建立一批黄河文化传承教育实践基地,支持辖区中小学开展黄河文化研学游。

4.创新发展“互联网+”非物质文化遗产传承

充分利用互联网,大力提升非物质文化遗产及其代表性传承的网络宣传水平,助力非物质文化遗产项目振兴。充分利用数字技术、多媒体现代信息等手段,推动非物质文化遗产的数字化展示、传播和交流。

(四)黄河流域水利风景区文化旅游提升措施

全面完善优化黄河流域水利风景区文化文博基础设施和配套服务设施,开发精品旅游区(线路)、丰富旅游产品体系,促进文化研学游与历史经典、时尚等产业聚集和深度融合,打造文化研学游精品带,激发文化活力,赋予新时期文化内涵。

1.提升文化遗产展示阐释基础设施和配套服务

以沿黄堤防为基础,建设一批集观光、休闲、健身等功能于一体的旅游风景道。完善黄河旅游咨询服务体系,推进沿线旅游厕所建设。

2.丰富黄河文化遗产文旅产品体系

依托黄河现有黄河文化遗产展示展陈设施,开展文化研学旅游产品。鼓励以黄河文化为主题,打造高水平实景和剧场演艺产品,开发文化演艺旅游产品。结合美丽乡村、田园综合体建设,开发休闲农业和乡村旅游产品,助力乡村振兴。

3.孵化区域特色的文化文创产业

深入挖掘黄河文化内涵,以优质文化资源开发利用为契机,发展黄河文化与数字技术、影视动漫、文艺演艺、艺术创作、创意设计、文化装备等领域的合作。加快非物质文化遗产的活态保护、传承和发展,发挥历史产业与时尚产业的集聚优势。

4.搭建黄河文化互联网综合展示平台

依托大数据、物联网等现代信息技术,整合各类黄河数字资源,利用GIS、AR、VR等技术,搭建黄河文化虚拟展示平台,实现对文化要素的网络集成展示。整合遗产地周边吃、住、行、游、购、娱等元素,完善黄河文化游憩网络服务和信息服务,创新水文化营销模式与体验模式。

(五)黄河文化凝练与传播策略

加强黄河文化的科技、文化、艺术、社会价值研究,鼓励相关文艺作品创作,讲好“水”故事。

1.加强黄河文化传播机制

充分利用各类文化展示平台,密切黄河文化与市民生活的联结,改造提升黄河博物馆,鼓励沿线省区结合地方特色建立专题的黄河文化展陈馆,激发黄河文化公共传播的活力。增强对各类黄河文化研究团体的支持资助力度,鼓励沿线宣传部门定期开展黄河文化专题研究和学术研讨,推介区域文化形象。

2.夯实黄河文化研究基础

深入开展黄河文化学术交流,建立黄河文化研究智库,推动合作研究与项目交流。组织创作《黄河文化丛书》《黄河遗产图录》等介绍黄河文化的图书作品。

3.加强黄河文化传播表达

挖掘提炼黄河文化内涵,阐述流域文明史,讲活黄河文化的历史传说和当代故事,增强文化自信和文化阐释力。实施黄河文化对外传播工作,推动央视和省区卫视对黄河文化宣传推介力度,组织相关人员在《人民日报》《光明日报》发表一批阐释黄河文化的文章,提高黄河文化的知名度、美誉度、影响力。