基于成果导向理念的应用型体育专业人才培养探索

——以三明学院社会体育指导与管理专业“五位一体”模式为例

郑 伟

(三明学院 体育与康养学院,福建 三明 365004)

成果导向教育又称(OBE),由美国教育家斯派蒂等在20世纪80年代研制提出,从20世纪末开始成为美国、英国、加拿大作为国家教育改革的主流理念,早期的成果导向教育理念,主要改革推广主要在工程教育改革、工程教育认证等领域,普遍认可度高。[1]该教育理念核心观点集中在“围绕学生为中心、以成果导向而设计教学理论和实践体系,重视学生学会程度”也就意味着实施成果导向教育,既要满足学生未来发展,又要保证与时俱进的现代教育要求,整个实施过程和结果均高度重视“学以致用”的能力训练、能力培养的教育系统构建。[1]随着中国经济社会发展,人才需求的不断变化,社会体育指导与管理专业的学生就业存在一定的矛盾。具体表现在:一方面是“全民健身”和“体育产业”被提上国家战略高度,需求大量的社会体育指导与管理专业人才,另一方面却是部分地区和高校社会体育指导与管理专业的毕业生就业率低。故解决人才培养质量与全民健身和体育产业的发展呈现出不均衡不充分的矛盾,关键在于解决社会体育指导与管理专业“应用型”人才培养的核心问题。[2]

一、基于成果导向理念的 “五位一体”人才培养模式的构建背景分析

基于OBE的人才培养模式应遵循“反向设计、正向实施”的原则。[1]所谓反向设计,是指首先根据合理的人才培养目标,确定学生在毕业时的毕业要求,然后根据毕业要求,设计教学活动的各个环节,配置各种教学资源,开展合理的达成度评价,并构建闭环式的持续改进机制,确保教学环节、教学资源能够有效支撑毕业要求与培养目标的有效达成。所谓正向实施,是指从已经设计好的每个教学环节开始,在必要的教学资源支撑下,按计划开展人才培养工作,直至预先设定的毕业要求和人才培养目标均能有效达成。

近年来,随着“全民健身”和“体育产业”的迅速崛起,我校社会体育指导与管理专业在福建的办学上取得了一定的成绩,通过两届毕业生及用人单位的走访、调研发现,社体专业人才培养模式上仍然存在以下现实问题。

教学方面(专业知能):专业培养目标存在趋同、虚设及培养方向交叉的问题;培养模式方面培养途径封闭、单一;专业口径过宽致使就业方向不明确;教学运行机制刚性有余,柔性不足。实践能力(实务技能):由于课时限制,学生体育专业技能和社会实践能力还达不到未来体育应用型专业人才需求,主修项目理论与实践课专业特色不足及课时不够。创新意识(应用创新):创新精神不足,创新创业能力培养缺乏系统的培训平台,与学校的办学和人才培养特色略显脱节,不利于适应未来创新创业创造的挑战。综合素养(团结协作):教训结合,体教融合活动设置不多,第二课堂团队项目偏少,团队意识培养载体较为缺失;体育综合素养掌握程度与未来大健康发展方向不太适应。就业能力(社会责任):实践教学环节实践实习和就业实习工作安排还不够科学,社会调查和科研实践还流于形式,毕业论文等选题脱离专业特点,就业能力培养和证书类指向还不够明确。

二、基于成果导向理念的 “五位一体”人才培养模式的思路及指导思想构建

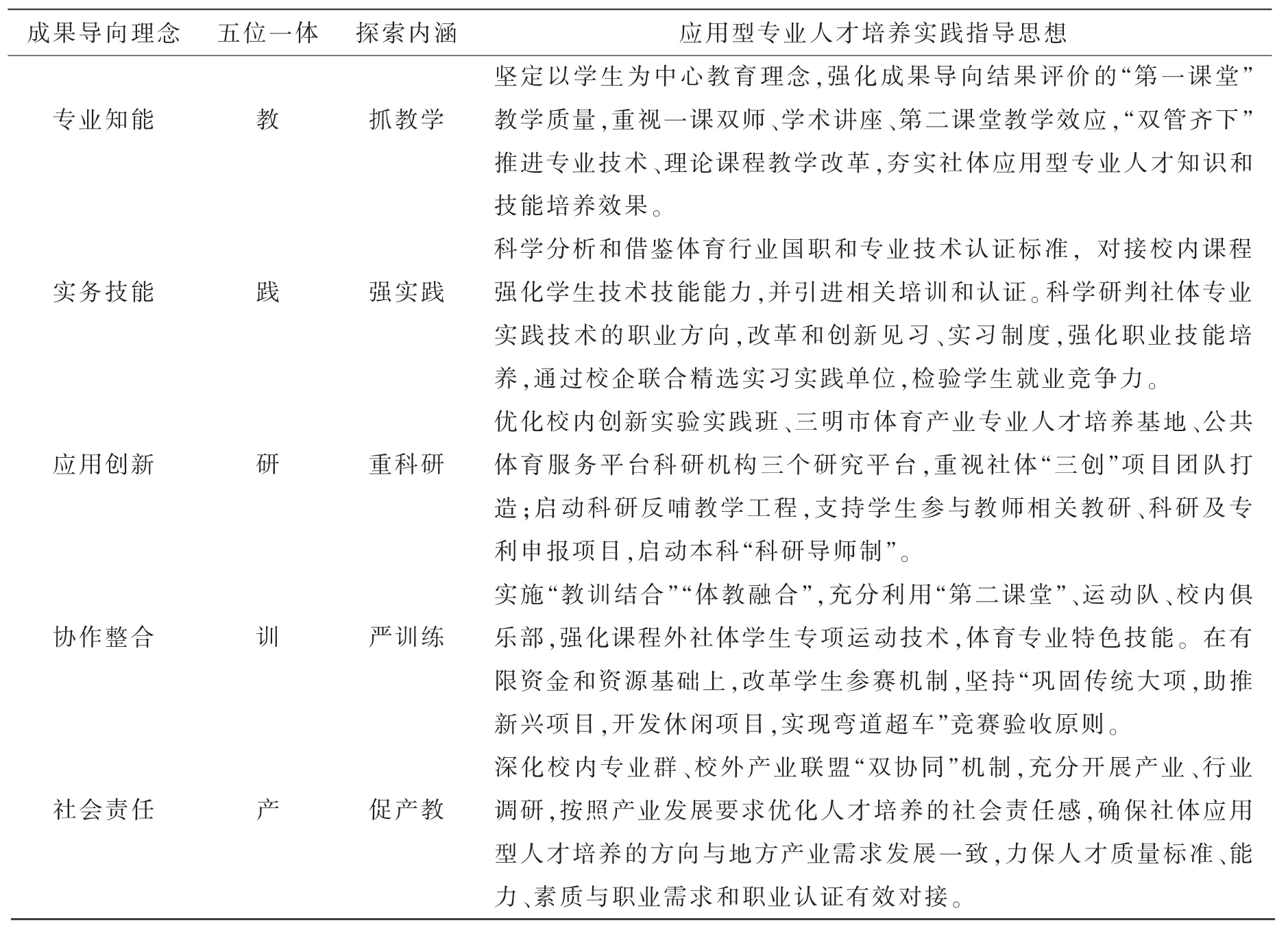

坚持以学生为中心和成果导向教育理念,遵循“反向设计、正向实施”的原则,将“专业知能”“实务技能”“应用创新”“协作整合”和“社会责任”等五个一级指标落实到学院、专业,形成校、院、专业逐级细化、逐级支撑的“五位一体”三明学院社体专业人才培养模式特色格局。结合体育类专业特点,通过深入学生、就业单位调研结果,校内外研讨、征求行业专家意见及结合自身办学历史和条件展开了我校社会体育指导与管理专业 “教、践、研、训、产”五位一体人才培养模式探索,并初步构建应用型人才培养改革探索和实践指导思路图(见图1)和应用型专业人才培养实践指导思想(见表1)。

图1 “五位一体”应用型人才培养改革探索和实践指导思路图

表1 基于成果导向理念的“五位一体”人才培养探索内涵及实践指导思想

三、基于成果导向理念的 “五位一体”人才培养模式具体改革实践

(一)人才培养目标探索和实践

三明学院体育学院2014年获批招生社会体育指导与管理专业,在专业办学之前,从2010年有4年的体育教育(社会体育方向)办学历史,我校社会体育指导与管理专业培养目标修订经历了“借鉴—完善—自主创新”三个阶段,最终形成2019版本成果导向专业培养目标。

2014—2015为借鉴阶段。借鉴福建省及全国优秀高校的经验制定培养目标;2016—2017为完善阶段。2016年在原培养目标中“体育健身、休闲娱乐业经营管理”更改为“体育产业和休闲旅游业经营管理”,2017年通过咨询福建省各高校专家组和征求福建省相关体育产业企业负责人意见,最终定稿;2018—2019为自主创新阶段。根据三明学院牢牢抓住全面提高人才培养能力这个核心点,坚持产教融合,创新与行业企业联合培养人才新机制,践行学校与业界“共同制定培养标准、共同设计培养目标、共同制定培养方案和共同实施培养过程”四结合,实现“专业链与产业链、课程内容与职业标准、教学过程与生产过程”三对接[3],提高学生的实践能力和创新精神。”按照成果导向的要求,严格遵循“五步走”原则,即一是严格遵循国家教学质量标准 ;二是遵循学校人才培养定位;三是评审专家及业界人士意见建议;四是专业教师集体讨论,因地制宜,配合体育教育专业的师范类认证;五是借鉴兄弟高校经验。最终形成表2中2019版基于成果导向(OBE)人才培养目标:“学生应具有社会体育指导与管理的基本知识、基本理论、基本技能、道德素质、文化素质、经营管理素质和较强的运动实践能力,具备国际视野,能够在社会体育和体育产业领域从事健身运动指导、休闲体育活动策划与组织以及体育与康养产业经营和管理能力,胜任社会体育方面工作的应用型人才。”[9]

表2 基于成果导向理念的“五位一体”人才核心能力和培养规格

(二)基于成果导向理念的人才核心能力和培养规格探索和实践

社会体育指导与管理专业培养方案中,核心能力和培养规格的修订坚持以学生为中心和成果导向教育理念,将“专业知能”“实务技能”“应用创新”“协作整合”和“社会责任”等五个一级指标结合社会体育指导与管理专业实际,落实“教、践、研、训、产”五位一体教学模式探索之中,人才培养规格要紧紧围绕专业核心能力来构建、取舍、优化、整合,增加和更新能力培养规格。同时,将相关认证规范融入培养规格认证,注重学生能力产出,力争通过多元评价的方式和持续改进的机制,促使人才培养规格可测量可评价,能达到成果导向和“五位一体”人才培养模式的有关认证要求。

(三)学时、学分探索和实践

基于成果导向理念的“五位一体”社会体育指导与管理专业学时学分设置,主要从以下五个方面进行了优化。

专业知能(教):根据体育专业特点划分为通识课、专业课和集中实践课;社会体育指导与管理专业的专业课划分为学科平台和专业核心课程、专业方向课程、专业任选课程三类,保障人才培养质量。学科平台和专业核心课程安排设置52学分;专业方向课程设置16学分。专业任选课学生应修读不少于8学分,设置24学分。

实务技能(践):结合应用型人才培养要求,实践教学学分达83.8学分,占总学分比例59.9%,专业课实践技能学时学分超过理论课学时学分,充分体现了加重实践教学比例。另外毕业实习要求必须集中实习,由本校教师跟队与实习单位共同保证实习质量。

应用创新(研):在集中实践课程中,进行体育类创新创业实践学习,集中体育类科研实践时间,并结合科研实践,进行毕业论文撰写实践。

协作整合(训):学时学分中通识选修中设置各运动队训练环节,其他学生未参加运动队训练者,需通过1学分1周的体育类竞赛实践(参加比赛或者裁判工作)取得学分方能毕业。

社会责任(产):重产教融合,专业见习实践从原有1周扩展到2周,实习时间,专业实习时间从原有6周扩展到8周,增加2周劳动学分(社区体育志愿服务)增加社会责任感。

综上,经以上改革和修订后,2019版社会体育指导与管理专业按照成果导向理念将学时学分为学科平台和专业核心课程,设置52学分。专业任选课设置24学分。实践教学学分占总学分比例由53.07%提至59.9%,符合“五位一体”应用型专业人才培养模式。

(四)课程设置探索和实践

1.专业知能(抓教学)专业课程设置探索实践措施

(1)注重学生个性发展,积极开展主辅修,鼓励学生自主选课,鼓励跨专业学习,灵活教学计划弹性,以学生为中心开放自主学习空间与选择权,为学生自主选择发展方向提供更多机会。结合专业特点,每个专业在相关专业课程中增加创新创业教育内容,专业方向课开发1门以上,挖掘和充实新的创新创业教育课程资源(如体育康养方向:运动处方,康复技能强化训练;社会体育指导方向:体育旅游、特殊人群体育与管理,体育经营管理方向:体育产业概论,健身俱乐部管理),将创新、创业、创造能力培养融入到专业技能和理论课程(如健美操、运动生理学),并贯彻到实习、实践等各教学环节(如体育类创新创业实践、体育类科研实践),并以此带动课程内容和课堂教学方法的变革;(2)专业必修课按照国标指定7门课程(体育社会学、体育概论、体育心理学、运动生理学、运动解剖学、体育科研方法、健康教育学)为社体专业必修课程,且不少于16学分原则,增加了运动解剖、运动生理学及体育科研方法实践等课程);(3)取消体育表演方向专业方向课,就业好的课程调整到社会体育指导方向,根据三明“全域森林康养”发展实际,开设体育康养方向,探索开设休闲旅游和养生方面的选修课程。

2.实务技能(强实践)专业课程设置探索和实践

坚持产教融合,做到专业发展方向与地方体育产业和全民健身国家战略发展方向相一致。按照产业和岗位需求凝练专业方向(如体育康养方向、社会体育指导、体育经营管理方向)及确定课程内容,专业方向课选修课之间实现相互渗透、共享、共通课程群,并与福建上市体育企业、国家体育总局科研所体医融合创新中心等联合开发应用性特色明显的专业课程、专业选修课程和公共选修课程,提高学生对产业发展的适应性。

3.应用创新(重科研)专业课程设置探索和实践

(1)启动本科“科研导师制”,实施科研反哺教学工程,支持学生参与教师相关教研、科研及专利申报项目。将社体“三创”项目团队融入到三明市体育产业专业人才培养基地、公共体育服务平台科研机构、校内创新实验实践班三个研究平台联合培养人才。

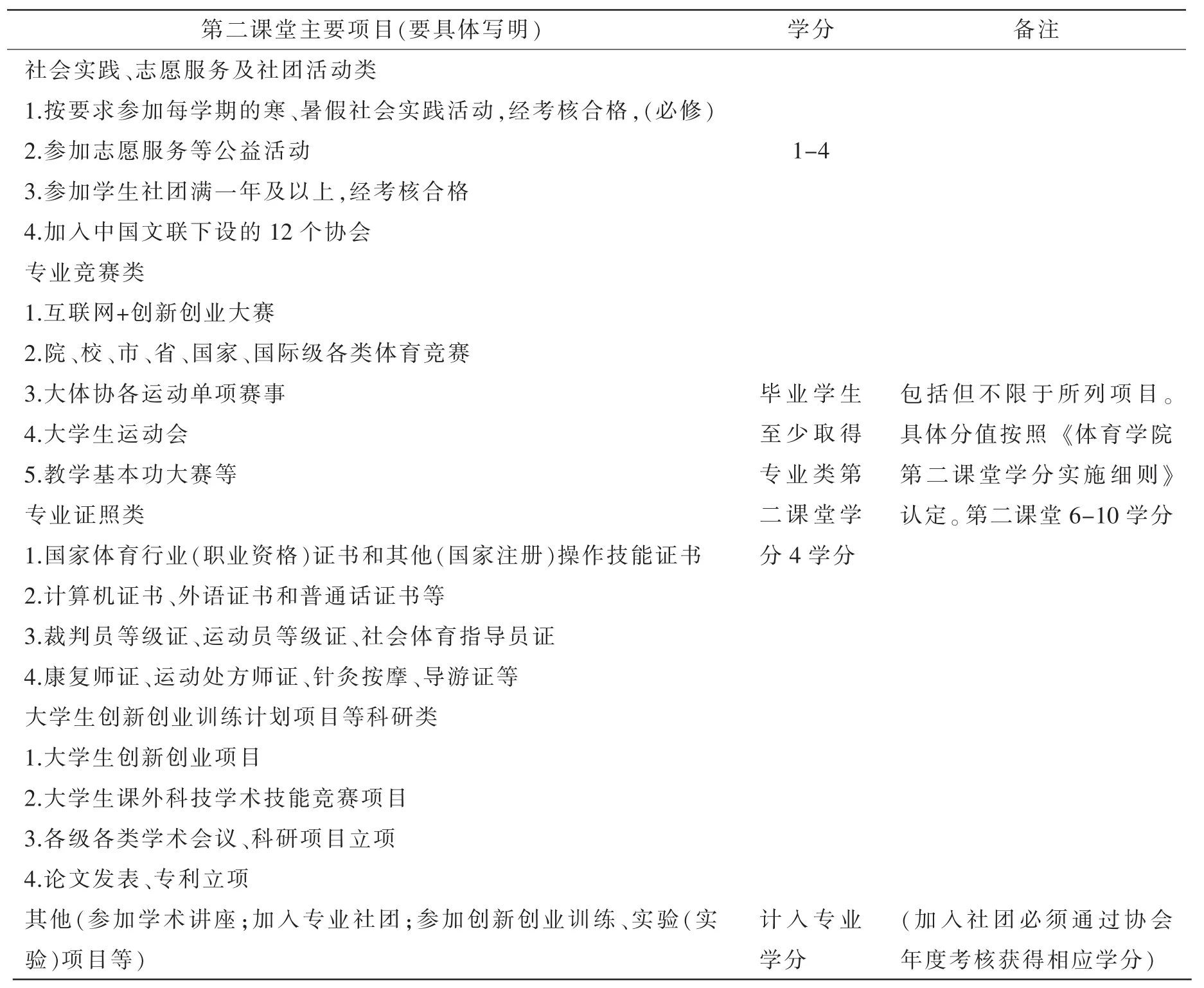

(2)利用第二课堂专列大学生创新创业训练计划项目等研究性学习课程:如明确增加大学生创新创业项目、大学生课外科技学术技能竞赛项目、各级各类学术会议、科研项目立项、论文发表、专利立项等项目学分(见表3),并实行校内外导师制,毕业学生至少取得专业类第二课堂课程4学分。

表3 三明学院社会体育指导与管理专业课程设置及教学进程表(第二课堂)

4.协作整合(严训练)专业课程设置探索和实践

利用“第二课堂”,实施“教训结合”。实施课外运动训练队“项目化”“学分化”“俱乐部化”三化管理。如传统项目球类、啦啦操、舞龙舞狮进行通识选修课 “学分化”;健身教练、救生员、游泳教练三种体育行业训练创新“项目化”;新兴项目桨版、滑板、网球、龙舟等运动项目训练“俱乐部化”。

第二课堂专设“第二课堂”学分专业训练类(运动队或俱乐部)4学分。专业竞赛类为:互联网+创新创业大赛、院、校、市、省、国家、国际级各类体育竞赛、大体协各运动单项赛事、大学生运动会、教学基本功大赛等,并要求学生在校期间修读1个以上的专项提高课。

5.社会责任(促产教)专业课程设置探索和实践

(1)课程体系要紧紧围绕专业核心能力来构建、取舍、优化、整合,增加选修课程数量,更新课程教学内容。同时,立足国标,将相关认证规范融入课程体系和教学内容(国家职业资格配套的健身教练、游泳等课程),通过多元评价的方式和持续改进的机制,促使课程体系不断优化,能达到有关认证要求。

(2)坚持产教融合,坚持立足海西、融入福建、服务三明原则,力促专业发展方向与地方全民健身和体育产业经济战略发展方向相一致。按照核心岗位涉及的工作内容设置专“第二课堂”证照类课程训练,设置国家体育行业(职业资格)证书和其他(国家注册)操作技能证书;计算机证书、外语证书和普通话证书等;裁判员等级证、运动员等级证、社会体育指导员证;康复师证、健康管理师证、运动处方师证、针灸按摩、导游证等四类推荐认证证书取得证照创新学分。

社会体育指导与管理专业基于成果导向理念,探索应用型人才培养模式,强化实践教学,专注于学生的“专业知能”“实务技能”“应用创新”“协作整合”和“社会责任”提升,是体育专业教学模式改革一次大胆的探索和实践。但就已毕业的2届学生的就业状况来看,他们的就业渠道广阔,除教师和公务员外,主要分布在全国全省各地的健身企业、运动健身器材的销售企业、高档健身房的康体部门工作,并部分走上管理岗位或独立开展创业。