基于课程与咨询实践的心理健康筛查模式探索

刘瑾辉

(国家林业和草原局管理干部学院, 北京 102600)

近年来,大学新生心理健康水平有下降趋势[1]。随着国内经济快速发展以及网络时代生活方式的变化,大学新生面对生活环境需求提高、人际关系复杂化、学习方式多元化和就业竞争激烈等方面的问题,更容易造成心理困扰和压力。当前,国内学者对大学新生的心理健康状况多有研究。一些研究表明,通过有效的心理健康筛查,建立全面的心理健康档案,便于尽早掌握学生心理健康状况,发现问题及时干预,帮助新生尽快适应大学生活,同时对引导学生提高自我认知、健康成长具有重要的意义[2]。国内研究者编制了针对心理筛查的不同问卷和量表[3-4];一些高校也在探索心理筛查工作的新模式,例如采用多个量表相互配合[5],尝试依托学生骨干、辅导员参与的全面筛查工作路径等[6]。但是,由于心理筛查工作和筛查量表的局限性,筛查的重点仍放在具有心理问题倾向的学生,而对大多数学生在大学生活中遇到的适应性问题关注度不够;另外,集中筛查的模式不能够充分实现学生对心理筛查工作的理解和配合,使筛查工作的效率降低。本文以中南林业科技大学北京教学点(专科)新生为例,以心理健康教育课程为载体,以心理咨询为观察点,探索将集中筛查收集数据的模式扩展为过程性筛查模式,更为全面地了解学生的心理健康状况,同时提高学生对心理筛查的理解和接受程度,完善心理健康档案的建立,进一步提高心理健康筛查工作的有效性。

一、集中筛查模式存在的问题

(一)心理健康筛查工作的方式

我国大部分高校进行心理健康筛查工作的方式主要分为三步:第一步,在新生入学后1-2个月内开展集中测评工作,多采用网络测试,使用较多的心理测量工具有SCL-90、UPI、16PF等。其中症状自评量表(简称SCL-90)的使用较为广泛,评定是否具有某种心理症状及其严重程度,其信度和效度均较高[7-8];UPI对筛查高危学生有一定意义[9];16PF(人格测试)较多作为选做测试。第二步,要根据集中测评结果,对筛查出可能存在不同程度心理问题的学生进行约谈回访;然后根据具体情况拟定相应的干预方案,建立学生心理健康档案。第三步,建立日常监控体系,以学生组织、辅导员和心理咨询中心为依托,及时发现问题,处理突发状况等。

(二)心理健康集中筛查工作中的问题

以中南林业科技大学北京教学点(以下简称“该校”)2016级大专(三年学制)学生581人为例。新生入学后开设《大学生心理健康教育》基础课程,每周1次2学时,共6次课。第7周对全体新生进行了心理普查,采用集中网络测试,使用SCL-90作为测评量表,将一个因子分≥2.5分或总分≥180分作为“筛查阳性”标准,在学生心理档案中标注“关注”;任一因子分值≥3或总分≥180分[10],作为“中等及以上程度”心理健康问题标准,对其在测评后两周内进行约谈回访。通过对该年级学生筛查结果的分析和在校期间心理咨询情况的比对,发现存在以下问题:

1.筛查检出率过高,筛查结果的意义难以体现

通过集中测试筛查,检出阳性学生137人,检出率为23.6%;检出中等及以上程度心理问题学生99人,检出率17.0%。因检出率较高,耗费了大量时间和人力进行约谈回访。99名被约谈学生中只有23人对筛查结果表示认同。经过统计,该年级学生在2019年6月毕业前,共有73名学生主动求助做过心理咨询面谈,在他们的心理健康档案中因筛查阳性被标注“关注”的学生只有24人。另有4人在校期间因突发严重心理问题或精神问题休学、退学,但4人均未在心理筛查中检出阳性。

2.学生对心理筛查的理解和认识不够,参与积极性不高

部分学生认为心理筛查对自己没什么用处,对集中测评较为反感,不愿意认真填答问卷。从量表统计情况来看,5分钟之内提交的学生就有20余名,答案可能为随意勾选;在心理普查后的2周内邀约回访的99名学生中有57名学生以自己没有心理问题为由拒绝参与面谈回访,24名学生仅愿意在QQ线上简单沟通,只有18名学生参与了面谈回访,面谈回访率仅达到18.2%,可以看出学生对回访约谈有较强的抗拒心理。

3.因量表的自身局限性,难以全面地掌握学生心理状况

从学生主动求助心理咨询的问题可看出,对人际关系、学业压力等方面的发展性咨询较多,大学生心理问题的特点恰恰是其在成长过程中由一般心理困扰引起,逐渐发展到较为严重的神经症、人格障碍等,并在表现程度上有所不同。而SCL-90量表在设计上主要针对精神症状方面的诊断,专业性较强,但并不一定能够准确、全面地测量出大学生的各种初期心理问题,在实践工作中容易造成筛查结果的偏差[11]。

二、过程性筛查模式建构

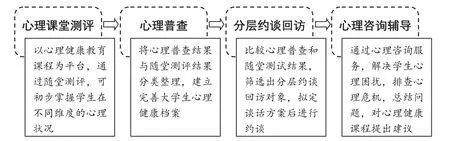

针对以上问题,该校从2018级学生入学开始,尝试以大学生心理健康课程为平台引入随堂测评,结合心理普查数据建立大学生心理健康档案,筛选出不同程度心理健康问题的学生进行约谈回访,对学生在校期间全过程提供心理咨询辅导,监控问题,排查心理危机。由此,通过心理课堂测评、心理普查、分层次约谈回访和心理咨询辅导等四个环节构建形成过程性筛查模式(见图 1)。

图1 过程性心理健康筛查模式的四个环节

心理学家马斯洛需要理论中提出个体具有自我实现的人格特征是心理健康的重要标志。大学生的心理健康教育工作不仅将关注点放在筛出心理问题学生上,更要积极关注学生日常人际关系、学业目标和情感支持等方面,帮助学生尽快适应大学生活,引导学生提高自我认知、充分发挥潜能,逐步满足个体自我实现的需要。基于此目标而建立的过程性筛查模式是对集中筛查模式的重要补充。具体实施过程及效果评价如下。

(一)随堂测评构成多量表配合测查模式,使测查目标更明确

该校的《大学生心理健康教育》课程内容为心理健康概述、自我意识与成长、人际交往与宿舍关系、爱情与恋爱心理、生活与学习适应、心理咨询介绍,共6次课12学时,在其中4次课堂教学过程中引入随堂测评。

1.随堂测评的方式

借助问卷星等互联网平台,生成测试二维码,学生在课堂上直接用手机扫码答题,提交成功后可直接显示测评结果及建议。这种方式使测评更便捷,保护学生个人隐私,激发学生的兴趣,提高课堂测评的参与度。

2.随堂测评量表的选择

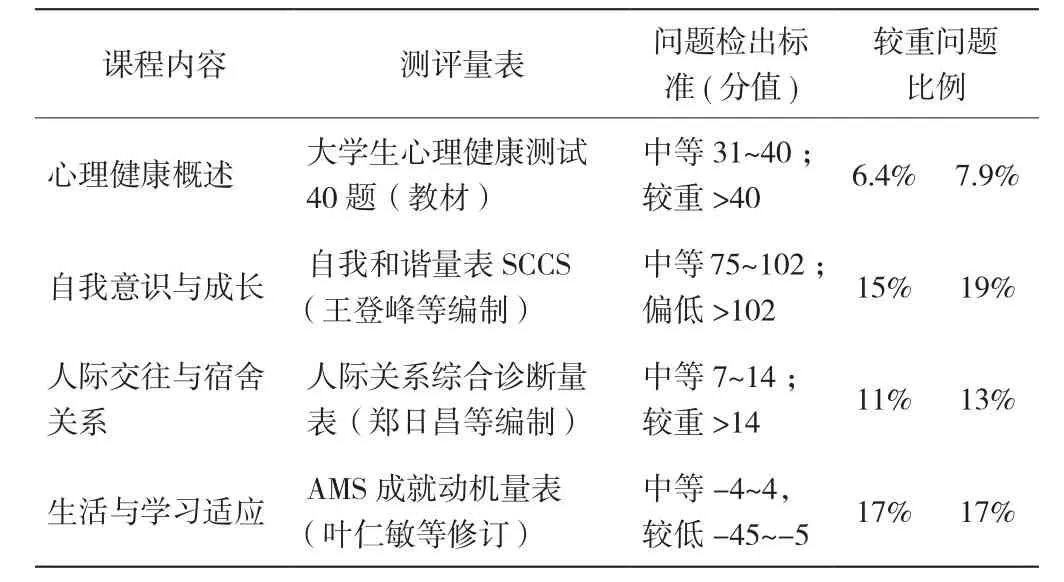

选取与课程教学内容一致的量表,题目简单易懂,答题时间控制在10分钟以内,得到自测结果后可引导学生进行课堂交流讨论或课后沟通。每次课程结束后,将测评结果归入学生心理健康档案,对检出较重问题的学生(见表1)进行标注。

表1 随堂测评量表选择及学生测评情况

3.随堂测评结果的设计

大多数学生自我探索的意识较强,能够积极参与随堂测评,对测评结果非常关注。因此在显示结果的设计上要特别注意措辞幽默风趣,对检出问题描述中肯,避免使用敏感和有偏见的词语,这样结果更容易被接受;同时在存在较明显问题的测评结果中直接引入心理咨询的建议和咨询联系方式,引起学生的重视。

4.实施效果及评价

测评量表与课程内容密切相关,手机作答便捷快速,并且能够即时看到自己的测评结果和建议。这一方面极大地引起了学生的兴趣,促进他们对自我深入探索,学生参与讨论的积极性提高,课堂气氛更加活跃,在课间和课后有部分学生主动和老师交流自己的测评情况,甚至有学生直接提出了预约心理咨询的要求;另一方面,通过随堂测评,教师直接获得学生在心理健康、自我意识、人际交往和成就动机方面的测试数据及结果分析,掌握学生情况基本面,可对每项测评检出较重问题的学生进行记录,随时关注学生状态,避免问题发生。这一环节对教学效果的提升及对学生情况的了解起到了双向促进作用。

(二)整合随堂测评和集中测评数据,完善心理健康档案

1.分析整理数据,心理档案分类标注

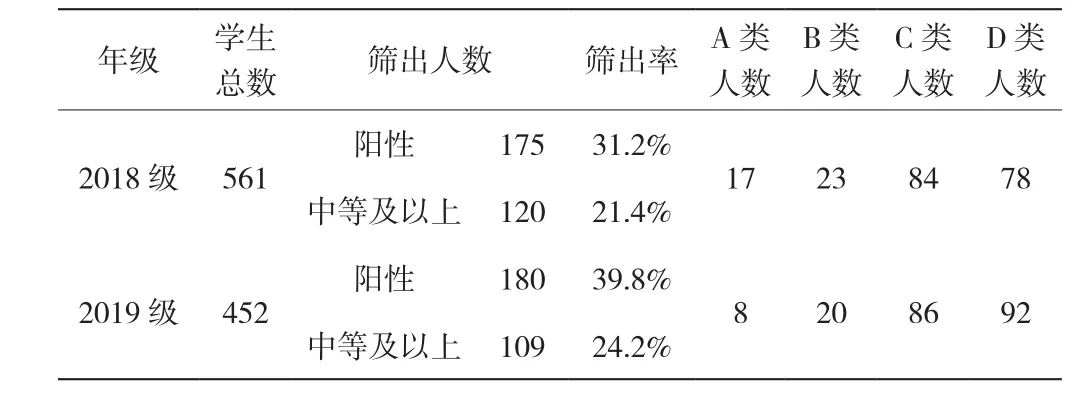

大学生心理健康教育课程结束后,组织新生开展心理普查,采用集中测评方式,使用SCL-90作为测查工具,以原筛查标准对学生进行分类,分别在心理健康档案中标注“筛查阳性”(一个因子分≥2.5分或总分≥180分)和“中等及以上程度问题”(任一因子分值≥3或总分≥180分)。与心理健康自测、自我和谐量表和人际关系综合诊断量表三个随堂测评进行比较筛选,在学生心理健康档案中划分出以下四类学生(见表2):

A类(着重关注对象):SCL-90中等及以上程度问题,总分≥210或三项随堂量表检出较重问题被标注;

B类(重点关注对象):SCL-90中等及以上程度问题且两项随堂量表检出较重问题被标注;

C类(关注对象):SCL-90中等及以上程度问题;

D类(档案标注):SCL-90筛选阳性但不属于中等及以上程度问题,或任一项随堂量表检出较重问题被标注。

学生心理健康档案由学校心理咨询中心负责管理,根据档案中标注情况进行分层约谈,追踪记录标注学生心理状态,及时补充心理咨询记录,辅导员、任课教师和同学描述记录,以及学生对自我认知评价记录等数据,做好心理健康档案数据信息的保密工作。

表2 2018级、2019级学生心理健康档案标注人数情况

2.实施效果及评价

建立健全心理健康档案是高校大学生心理健康教育工作的要求[12],也是过程性筛查模式的重要环节,目的是了解每个学生的心理健康状况,帮助有心理问题和学习生活适应困难的学生尽快摆脱困扰,提高他们的心理健康水平。新生入学初期,借由随堂测评和心理普查集中测评共同收集资料,对学生的问题进行比较筛选、分类标注,是补充完善心理健康档案的有效途径,为下一步的分层次约谈提供更为准确的参考信息,有助于及时发现学生的潜在问题,及早干预,防患于未然,也为后续追踪记录学生心理状态提供了第一手的资料。同时,心理健康档案中多个量表的信息和采集数据,对掌握学生心理状态的变化和总体趋势,有了一个更为全面的前期评估,为制定大学生心理健康教育工作总体目标任务提供了重要依据。

(三)对标注学生进行分层次约谈回访,提高约谈效率

1.分层次约谈回访对象的划定

根据学生心理健康档案中标注的四类学生情况,制定分层次约谈回访方案。第一层次是重点约谈回访对象,为心理档案中标注的A类、B类学生,在心理普查结束后1-2周内集中进行约谈,并根据谈话情况制定干预方案,尤其对A类学生要做心理危机风险评估;对于拒绝参与约谈的学生,在保证其个人隐私的前提下,由心理咨询中心根据心理档案反映的情况与辅导员沟通,进行日常关注。第二层次是普通约谈回访对象,为心理档案中标注的C类学生,在心理普查结束后3周内进行约谈,根据谈话情况决定是否建议心理咨询。第三层次是建议约谈回访对象,心理普查后发出约谈邀请,在前两层次学生约谈结束后进行安排,为学生提供心理支持和咨询建议。

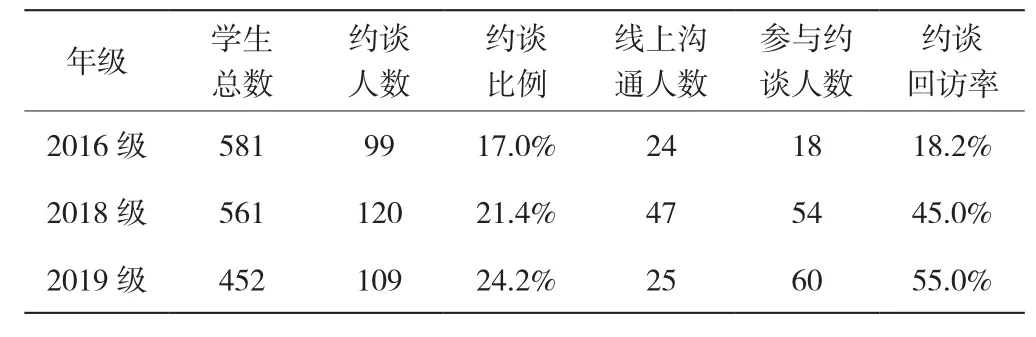

2.实施效果及评价

为了保证约谈的效果,减少学生的不适感和谈话阻抗,学生自愿参加约谈。在实施过程性筛查模式之前,由于学生对心理健康筛查的理解和认识不足,造成学生抗拒心理强,参与约谈的比率较低。从该校2016级学生(集中筛查模式)与2018级、2019级学生(过程性筛查模式)约谈回访情况的比较(见表3)可看出,实施过程性筛查模式后,约谈回访率明显提高。通过随堂测评,学生对这种方式逐步熟悉,慢慢接受,在参与课堂讨论以及与教师的沟通过程中激发出自我探索的兴趣,在一定程度上提高了对心理健康筛查的认识;另外由于分层次约谈,使谈话目标更为明确,减轻了心理教师的工作量,约谈回访的质量得到保证。

表3 过程性筛查模式实施前后约谈人数、约谈回访率比较

(四)通过心理咨询辅导,对学生心理状态进行动态追踪

1.学生心理咨询情况分析

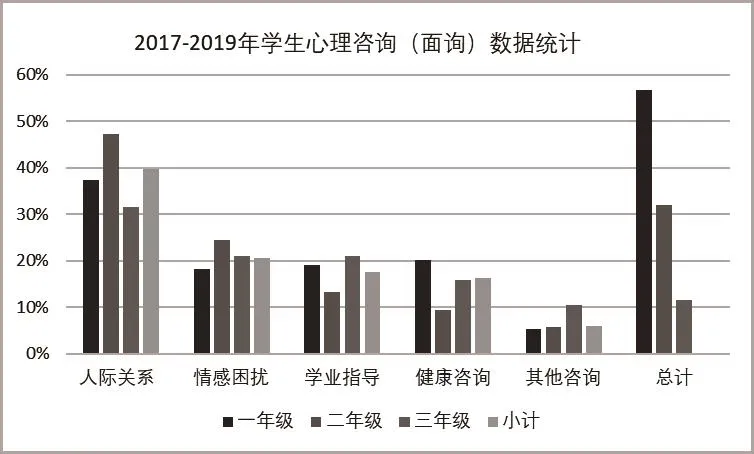

在国内高校心理咨询工作发展初期,就有学者提出发展性咨询应成为我国学校心理咨询的基本模式[13-14]。近年来对高校心理咨询的各项研究也提出,高校心理咨询应以推进学生个人成长和全面发展为目标,而不仅仅是帮助个别学生解决心理障碍,例如浙江大学心理咨询中心提出发展性心理咨询模式,厦门大学心理咨询中心提出的全员、全科、全过程参与的模式等。实践证明,学校心理咨询中发展性咨询的比例远高于健康性咨询,尤以人际交往、情绪困扰和学业压力方面的问题占多数[15]。从该校2017年至2019年主动心理咨询(面询)的学生人数(见图2)可见,新生对心理咨询辅导的需求高于其他年级,发展性咨询显著多于健康性咨询,具体问题表现在学习生活的适应方面,包括人际关系、情感困扰和学业指导,尤其以人际交往方面为多数,这与相关研究数据相吻合[16-17]。

图2 2017-2019年学生心理咨询(面询)数据统计

在完成了分层次约谈回访环节后,该校2018级、2019级学生主动预约心理咨询(面询)的人数显著增加,学生心理健康教育工作的重心转移至日常心理咨询辅导,但对学生心理健康问题的筛查工作并未结束,而是贯穿于学生从入学到毕业的在校期间。在心理咨询辅导过程中,心理档案中随堂测评和集中测评的数据将成为重要参考材料,能够帮助学生找准问题;心理咨询记录也将记入学生的心理档案,便于发现潜在问题,避免错过最佳干预时机,实现了对学生心理健康问题的日常筛查和对学生心理状态的动态追踪。

2.实施效果及评价

通过《大学生心理健康教育》课程和心理测评,帮助新生探索自我成长和大学生生活适应过程中存在的问题,及时寻找对策调整心理状态,同时鼓励学生积极寻求帮助。心理健康筛查不仅是在新生入学后1至2个月内的工作,而应贯穿于学生在校学习生活的全过程。为他们提供心理咨询服务,是有效帮助学生解决心理困扰,及时排查心理危机的重要手段,是过程性心理健康筛查工作的重要环节。近年来该校学生通过心理咨询的方式寻求帮助的人数越来越多,学生维护自身心理健康意识也逐渐提高,这对实现高校学生心理健康教育工作的总目标具有重要意义。

三、结论和讨论

国内外学者对于大学生心理健康标准的讨论虽有不同,但大多认同埃里克森人格发展阶段理论中提出的关于个体处在不同发展时期的主要发展任务也不同的观点。大学生处于青年时期,个体发展的主要任务是获得自我同一性、与他人建立亲密关系,体验社会责任。在此框架基础上,将大学生心理健康筛查标准归纳为:社会人际交往良好、生活环境适应良好、很好地认识并接纳自我、追求人生的意义和价值以及心理特点符合年龄特征等五个方面。以此为标准,对过程性筛查模式的探索是基于对心理健康教育课程和心理咨询的实践,着力于让学生能够接受和理解心理健康筛查的意义,提高对心理问题的认识和对自身心理健康发展的关注,形成遇到问题积极主动寻求帮助的意识,不断完善人格发展,健康成长。从学校角度来看,通过过程性心理健康筛查,能够多方位采集数据资料,更全面地掌握学生在校期间的心理健康状态,更有效地帮助学生解决困扰,预防危机的进一步发生,对维护校园安全稳定具有重要意义。

过程性筛查模式的研究中,对测评量表的信度与效度、多量表之间的相互佐证情况,以及筛查结果对学生后续心理健康发展变化的影响等问题具有研究价值,将作为下一步研究的方向,与同行共同探索;另外,心理健康筛查只是大学生心理健康教育工作的一部分,还需进一步探寻更高效的心理健康干预体系和反应机制的措施,组织开展多种形式的活动宣传心理健康知识,营造健康积极的校园文化氛围。