构建以能力输出为导向的物联网专业课程体系改革研究

——以广东技术师范大学物联网专业为例

邱向宇,龙俊浩

(广东技术师范大学 教务处,广东 广州510665)

新工科,代表着新兴工科专业,也可以指在原有的传统工科专业中融入新的教育理念、标准、模式等。它更强调专业的实用性、交叉性与综合性,尤其注重利用大数据、物联网、云计算、AI等新技术促进传统工业技术实现产业升级。

在广东省创新驱动战略背景下,物联网专业应积极探索应用型与新工科相结合的人才培养新思路,需要通过优化改革课程体系方案,培养既能系统掌握物联网工程专业的基础知识及应用知识,又具备计算思维以及能运用先进的工程化方法、技术和工具从事物联网应用系统的分析、设计、开发、管理和服务工作能力的高级工程技术应用型人才。

一、现状分析

目前,广东技术师范大学(下称“我校”)物联网专业,虽然能按新工科专业要求独立编制人才培养方案,但受传统的教育理念的影响:课程体系设置以学科为中心,以课程的基础知识和基本技能为主要思路。随着社会经济和科技的发展,传统课程体系在人才培养方面的弊端逐渐显现出来。具体表现如下:

(一)人才培养目标定位缺乏与市场需求侧接轨

作为应用型高校,理应培养出既懂技术又有宽广的理论基础的人才。但由于学科专业发展不平衡,有些专业人才培养目标还没跟上市场专业能力需求指标,有些甚至还延续着多年的培养方案闭门造车,已无法适应行业发展的新变化。我校物联网专业的学生实践能力不够,与珠三角地区专业物联网企业开展产教融合的程度不足,不能很好地跟上市场物联网技术发展的步伐。

(二)课程体系结构忽视综合素质能力的培养

2017年前我校工科专业人才培养方案理论课程结构大致分为:通识教育课程、专业基础课程和专业技能课程等“三段式”线性模块的课程结构,虽重视学生专业基础知识的学习,但对综合素质的培养关注不足,2017年后的人才培养方案增加了创新创业课程模块,但该课程设置以理论介绍为主,缺乏个性化提升综合素质能力的课程。物联网专业实际运营过程需要较大的投入,而我校由于硬件条件所限导致有相当部分课程缺乏针对性强的实战实训项目作为考核标准。物联网专业在课程结构配置上灵活性不足,人才培养方案依然呈现重必修轻选修的课程现状,造成选修课欠缺应用性,既不能满足学生对课程专业知识的多样化选择,也不利于学生主观能动性的发挥;教学过程中存在重理论轻实践的倾向也直接影响学生的实际应用能力的培养。

(三)课程教学改革还处于探索起步阶段

2017年初,我校教务处牵头转变教学观念,积极探索课程教学模式的改革,着手联合引入清华在线、超星学习通和蓝墨云班课等课程信息化平台,在全校范围内宣传鼓励专任教师主动利用现代信息技术重建课程资源、改变教学方法和方式、探索翻转课堂教学模式,并组织数次大规模的教学改革讲座和培训。虽然物联网专业的中青年专任教师参与积极性很高,但由于专业背景等因素建课水平参差不齐。许多任课教师因缺乏单一作战经验、课程资源重组困难、建课耗费时间长、技术性要求高、成效无法立竿见影等原因,导致课程建设教学改革的进程迟缓。而课程评教形式的单一(只靠学期末学生给予任课教师和课程的总评分),缺乏科学合理评价体系给课程教学质量的监控带来一定的难度。

二、构建以能力为导向的物联网专业课程体系

培养物联网专业应用型人才的核心竞争力,人才培养方案的设计需要从“市场定位专业培养目标、探索模块化课程体系结构、课程建设与教学改革、实践任务检验能力”等四个方面着手,并需进一步深入细化改革。“市场定位专业培养目标”是专业人才培养的灵魂,以市场精准定位设置专业培养目标作为专业改革的第一步,为人才培养的要求设立了标准;“模块化课程体系结构”是专业人才培养的框架,围绕着培养目标对培养对象的能力要求,打破原学科的限制进行课程体系结构模块化设计重组,优化课程体系;“课程建设与教学改革”是专业人才培养的血肉,课程体系建设自然离不开每一门核心课程的建设与教学方法的执行,是人才培养的过程细化;“实践任务检验能力”是专业人才培养成效的试验田,只有将学习课程体系形成的综合能力放在实战任务项目中检验,才能验证是否达到专业人才培养的目标和初心。

(一)专业培养目标对标行业产业综合能力要求

国家“十三五”规划纲要明确提出“加强现代信息基础设施建设,推进物联网技术的发展,建设智慧城市”。中国通信标准化协会对于物联网的定义是:通过射频识别(RFID)装置、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备,按约定的协议,把任何物品与互联网相连接,进行信息交换和通信,以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络[1]。作为新工科的物联网专业,其应用越来越广泛,已覆盖智能家居、智能交通、智慧医疗、可穿戴设备、工业、农业物联网等领域[2]。

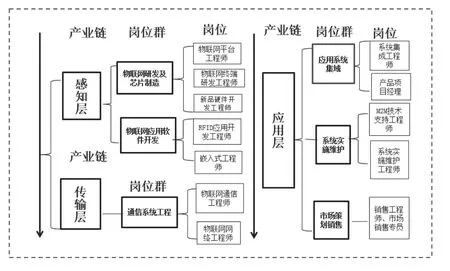

任何课程体系的改革首先必须服从专业培养目标的需要,而专业培养目标又必须与行业企业的需求相吻合。为此物联网专业教学团队先后走访了与学校合作共建的实践基地——广州粤嵌通信科技股份有限公司等多家物联网创业领先企业,邀请近两年从事物联网工作的毕业校友返校举办经验交流学习会,以及到物联网专业办学较成熟的应用型高校进行人才培养模式调研交流。同时,结合互联网各大热门招聘网站搜索需求数据分析:基于物联网行业特征可将我国物联网人才按层次分为研究型人才、工程应用型人才及技能型人才,各层次人才都存在不同程度的紧缺。物联网涉及理论层次较高,需要大量行业标准、整体规划及技术研发类研究型人才。在物联网应用实施过程中,需要大量一线高素质技能人才,如物联网业务运营管理人才、项目施工人才、市场销售人才、业务应用人才、客户服务人才和系统维护人才等。从物联网产业链环节细分可分为“感知层—传输层—应用层”。三个层次技术人才需求岗位群如图1所示。

图1 “感知层—传输层—应用型”人才需求岗位群图

物联网专业依托我校计算机科学学院办学资源丰富等基础优势,同时邀请行业企业骨干参与培养目标及其课程体系的制定和评估,分类确定对口岗位所需综合能力,即包含理论基础和实践应用的专业能力。制定物联网专业人才培养目标:通过本专业学习主要能系统掌握物联网工程专业的基础知识及应用知识,具备计算思维以及运用先进的工程化方法、技术和工具,从事物联网应用系统的分析、设计、开发、管理和服务工作能力的高级工程技术应用型人才;具有较好的数学和物理基础,能顺利地阅读本专业的英文资料,具有听、说、读、写的能力;具有较强的专业领域工作适应能力,能胜任物联网芯片、传感器通信网络协议及智能信息处理技术的部分科学研究与创新改进,教学和管理等多方面初步工作;具有良好的职业素养、逻辑思维、团队协作、创新创造等素质能力。

(二)探索物联网专业能力本位的模块化课程体系结构

探索物联网专业能力本位的模块化课程体系结构的基本理念指的是不过分强调学科知识的系统性和内在逻辑性,以职业岗位所需的知识与技能为中心,以学生通过课程模块系统学习能获取的能力为导向。课程模块可以围绕某个特定主题开展教学活动,一个模块是一个知识范畴或一项技能带拓展的学习,形成时间上自成一体、带学分、细考核的教学单元;课程模块教学活动可以具有高度灵活性,涵盖一门或多门不同课程知识点融合,根据需要实行理论与实践教学混搭。该课程体系最大的特点是拥有具有“高内聚低耦合”的独立性,一个模块主修一种能力;充分的灵活性,个性化设置学习进程;融合的交叉性,突破学科限制,交叉知识学习。

物联网专业虽然也有共同的基础先导课,但是也可以根据不同的岗位群要求的核心能力设计不同却相对完整的课程组模块。就如感知层里物联网硬件工程师,他的核心能力是具有物联网设备(RFID)底层设计与开发的能力。构造这个核心能力,我们的课程模块设计可以是“物联网工程导论+传感器原理及应用+嵌入式系统与单片机+ C语言程序设计+ Linux操作系统(相关知识点)+数字电路基础(相关知识点)+ARM系统架构(相关知识点)+无线传感器网络(相关知识点)+物联网设备专业英语(知识点)”。而传输层的通信系统工程师需要拥有物联网通信设备网络传输配置与安全管理等核心能力,我们的课程模块设计可以是“计算机网络基础+物联网通信技术+无线传感器网络与RFID技术+物联网数据采集处理技术+云计算与物联网(知识点)+物联网网络安全(知识点)+ linux 网络命令(知识点)+网络通信专业英语(知识点)”等构建而成。以上两个相对独立课程模块,可以在物联网专业按岗位群分方向后提供给高年级的学生选修学习;也可根据实际情况安排学生在不同周期内完成两个模块的学习。

(三)多方位全面推动物联网专业课程建设与教学改革

1.加强丰富物联网专业师资队伍建设

物联网专业属于近年来新兴发展专业。物联网专业教师团队建设初期多为计算机领域专任教师临时搭班,前期教学基础相对薄弱,某方面专业知识教学沉淀不足,师资力量一直存在相对匮乏的状态,教学条件供需难以平衡,教学任务完成难以保质保量。长此以往,不利于专业建设的成熟发展,培养专业人才能力有限。

因此,要推动课程建设和教学改革,首要任务是加强专业师资队伍建设。其一,适当引进具有物联网企业背景和经验的“行家”(高工)担任实践项目课程教学的专任教师或专聘兼职导师,充当应用型课程建设的主力之一;其二,联合企业吸收新进学术型博士专任教师先到企业“回炉深造”培训,促进其学术型理念向应用型理念转变,积累一定项目经验,为建设理论与实战结合的物联网课程作充分准备;其三,由于物联网专业涉及计算机、通信工程、自动化、大数据等多个学科知识,需要邀请各学科内外专业教师组成教学团队,共同打造物联网专业线上应用型精品课程,建立微课“帮扶制”,以先进带后进。

2.促进课程资源重组整合建设

物联网属于近年来一个热门的新兴专业,虽然设计了不少专业教材、教案,或是课程教学视频,但涵盖了太广泛的技术点,盘根错节地罗列出让人眼花缭乱的知识,似乎面面俱到,其实知识体系并没有融会贯通。不同课程的教学内容之间也有部分重叠,例如 C/C++、Java和python等程序设计语言类课程的前几个章节都是讲述数据类型、变量和函数的定义等;数字电路基础与计算机组成原理等课程,前面的章节都介绍数制、数制之间的转换和编码等知识;计算机网络的传输协议技术和通信原理技术的课程内容也有部分重叠。

课程建设可通过“查增删改”四个步骤对物联网课程资源进行整合优化。“查”,是搜集整理现有使用的课程资源,包括教案、教材、教学视频、实践项目以及练习题库等内容进行分析筛查。“增”,是增加实际应用教学案例,更新陈旧课程内容,引入更为前沿的专业知识内容。“删”,是删除整合专业多课程重复的知识点,剔除落后的教学内容,压缩不必要的课程学时。“改”,是建设以知识点为单位的课程内容模块,鼓励教师不过分依赖市面上统一的教材,根据我校学生应用型特点重新编写教材教案,将跨课程知识点有机融合成独立章节,修编成册用于教学。

3.推动课程课堂教学模式改革

教师要以培养学生的设计能力、学习能力、实践能力和创新能力为目标,积极推动“以能力输出为中心”的课程教学模式改革。在教学手段上,灵活运用现代移动互联等技术开展线上线下混合课堂教学,增进教与学的互动性,实现课程网络与面授教学的优势互补;引入VR技术开展实验仿真和管理模拟教学,提高课堂教学质量和学生学习效果。在教学方法上,提倡教师开展探讨式、任务式、启发式等相结合教学方法,采用“产学研”理论与实践相结合的教学模式,把课程教学目标与科研融为一体,着重培养学生的工程实践能力,破除专业藩篱、解答实验与实践环节怎么开展等的专业谜思,科学引导学生在学习中善于发散思维,勤于动手,勇于突破“范式”,敢于主动创新。

4.重视构建教学质量评价体系

构建多维度的课程教学质量评价体系,建立“以校院外专家为中心的多层督导评价、以学生为中心的过程性评价和以课程为中心的效果考核评价”三者结合的综合教学评价。不仅仅是为了对教师的教学课堂进行监控,而是通过更高层次学科专家及实战项目经验专家从不同角度地给教学者问诊把脉,查找教学问题,提出指导性意见。建立以学生为中心的过程性评价,学生作为课程学习的体验者,对学习过程的疑难和困惑,提出对知识点学习的想法与建议,是促进教学者改进教学的良药。建立以课程为中心的效果考核评价,一门课程从开设到成熟需要一定的改进过程,重视阶段性地对课程改进效果进行评估考核,测量与“金课”标准的差距,可以给课程与教学带来极大的反馈与激励作用[3]。

(四)多维度实践教学促进培养目标能力达成度

1.深入物联网应用领域提高学生学习兴趣

让物联网技术应用贯穿到学习者的学习、工作及生活中,让学习者切身感受到物联网的存在。可以采用讲座、参观、实地讲解的方式,让学生深入到企业了解物联网开发应用、大数据中心以及云计算等先进技术流程,让学生亲身感受物联网技术的运行模式,激发学生的学习兴趣,从而充分调动学生自主学习的积极性,达到事半功倍的教学效果[4]。

2.建立物联网模拟仿真实验环境

物联网技术属于新兴产业,建设真实的教学环境成本颇高,因此建立物联网模拟仿真环境就成了教学实验中必备条件。我校依托合作企业初步建立物联网综合试验箱、射频识别试验箱、智慧教室系统、智能交通沙盘、Tiny OS实验床和NB-Io T开发板等。充分利用仿真实验室平台开展实验教学任务,将教学理论的课堂直接搬到直观的实验室来教学,充分调动学习者的大脑与动手能力,开展探究式学习,虚实结合更能深入渗透到课程知识的要点难点,达到培养学习者掌握实践能力的标准。

3.校企合作共建学生实践教学平台

校企合作协同育人主要表现在企业参与专业实践创新教育平台建设,涉及实践性课程的教学环节设计、教学内容的选择以及共建校外实习实训基地或工程实践教育中心,分阶段以企业真实运作的小型项目或任务作为学生团队协作的实践课程、实习和毕业考核,既检验学生专业能力达成度,又为企业获得熟悉业务高素质人才提供直接渠道。每个核心能力贯穿一个小项目或者是大项目模块,整个教学贯穿一个大项目。

4.以赛代练加强专业学习深度

学校应鼓励物联网专业学生积极参与各种竞赛,拓宽学生知识面,加强学术交流。积极参加教学与实践比赛,包括智能建模竞赛、机器人大赛、全国大学生挑战杯比赛、物联网领域比赛等,都能激发学生的专业兴趣,拓宽学生和专业带队教师的知识领域,开拓创新应用型产品,从而达到以赛代练的学习目标,提高专业学习深度。让物联网技术不仅惠及学生,也惠及学校,甚至惠及企业、社会,形成一种良性循环。

三、结 语

基于新工科领域迅猛发展的背景下,对应用型本科高校提出更高的标准以及更新的挑战。我校新工科专业应协同建设与发展,促进资源共享,认真贯彻全国教育大会的宗旨理念,以生为本,以构建高质量人才培养体系为核心,以改革创新为动力,突出内涵建设,彰显职教特色,努力培养服务粤港澳大湾区产业经济的高素质强能力的应用型复合型人才。