自我管理护理对维持性血液透析患者心理状况和生活质量的影响

江雪

(青岛市第九人民医院 血液透析室, 山东 青岛266000)

维持性血液透析是尿毒症等终末期肾脏病患者维持生命的重要方式。 近年来, 随着慢性肾脏疾病发生率的升高, 维持性血液透析患者人数也逐年增加[1]。 尽管维持性血液透析能够替代终末期肾脏病患者部分丢失的功能, 改善尿毒症部分症状,延长生存期限, 但仍然无法完全替代正常肾脏的代谢、 内分泌功能, 而且还容易引发并发症, 再加上长期透析的生理损伤与高昂医疗费, 容易增加患者的心理负担, 使其出现严重的负性情绪, 进而降低其治疗依从性, 影响整体治疗效果与预后[2]。因此, 如何缓解维持性血液透析患者的负性情绪及自我感受负担, 从而提高预后和生活质量一直是临床研究的重点。 基于此, 本研究选取2019 年1 月至2019 年12 月期间我院收治的74 例维持性血液透析患者, 旨在探讨自我管理护理对其心理状况和生活质量的影响, 现将结果报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料选取2019 年1 月至2019 年12 月期间我院收治的74 例维持性血透患者作为研究对象, 随机分为实验组和对照组, 各37 例。 实验组中, 男19 例, 女18 例; 年龄21~73岁, 平均年龄 (56.83 ± 5.04) 岁; 透析时间3~10 个月, 平均 (6.41 ± 3.12) 个月。 对照组中, 男21 例, 女16 例; 年龄23~71 岁, 平均年龄 (56.94 ± 5.12) 岁; 透析时间3~11 个月, 平均 (6.53 ± 3.23) 个月。 两组患者的一般资料比较差异无统计学意义 (P>0.05), 有可比性。

1.2 方法对照组采用生命体征监护、 饮食、 心态调整等常规护理, 实验组在对照组基础上采用自我管理护理, 具体如下:①建立自我管理小组: 按照患者实际病情制定个性化护理干预方案, 组长为护士长, 组员为科室内主管护师及责任护士等,在实施护理前应先对组员开展专业培训, 考核合格后方可上岗。 ②制定目标: 按照患者饮食、 活动及生活习惯等制定相应的目标并分解目标, 激励患者制定短期目标, 并实现短期小目标, 利于患者治疗信心提高。 同时, 以健康手册等方式提高患者的疾病认知度, 以稳定其情绪。 ③纠正错误: 按照患者病情、 身体情况制定相应护理措施, 并不断纠正患者饮食、 运动及心理错误认知、 行为等, 以提高其血液透析效果。 ④同伴支持: 叮嘱患者家属、 病友、 朋友等积极参与到患者的治疗中,并多鼓励、 支持患者, 使其感受到更多温暖, 以此增强治疗信心。 ⑤饮食护理: 给予患者饮食指导, 使其知晓饮食种类、 配比及健康饮食的好处, 利于患者保持良好的饮食习惯, 以此提高透析效果。 ⑥心理护理: 给予患者适当心理安抚, 并与家属、 朋友等一起给予患者情感支持, 以改善患者的情绪, 促使其自我管理能力提高。

1.3 观察指标观察两组患者的心理状况、 自我感受负担及生活质量。 ①心理状况采用焦虑自评量表 (SAS)、 抑郁自评量表(SDS) 进行评估, 分值越高表明心理状况越差。 ②自我感受负担采用自我感受负担量表进行评估, 包括身体负担、 情感负担、 经济负担三方面, 分值越高表明自我感受负担越重。 ③生活质量采用SF-36 生活质量量表进行评估, 包括环境、 社会关系、 心理、 生理四方面, 分值越高表明生活质量越好。

1.4 统计学分析采用SPSS 19.0 统计学软件处理数据, 计量资料以± s 表示, 采用t 检验,P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

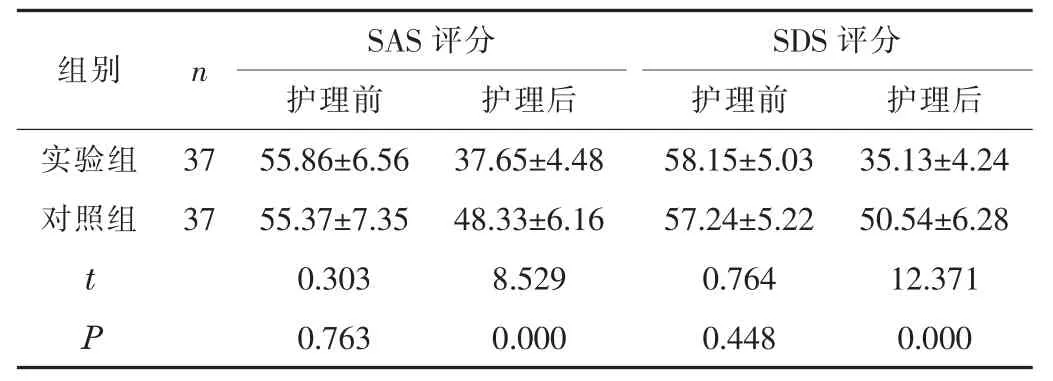

2.1 心理状况护理前, 两组的SAS 评分、 SDS 评分比较, 差异无统计学意义(P>0.05); 护理后,实验组的SAS 评分、SDS 评分明显低于对照组 (P<0.05)。 见表1。

表1 两组的SAS 评分、 SDS 评分比较 (±s, 分)

表1 两组的SAS 评分、 SDS 评分比较 (±s, 分)

组别 n SAS 评分 SDS 评分护理前 护理后 护理前 护理后实验组 37 55.86±6.56 37.65±4.48 58.15±5.03 35.13±4.24对照组 37 55.37images/BZ_134_509_1962_511_1962.png±7.35 48.33±6.16 57.24±5.22 50.54±6.28 t 0.303 8.529 0.764 12.371 P 0.763 0.000 0.448 0.000

2.2 自我感受负担实验组的经济负担、 情感负担、 身体负担评分和总分均明显低于对照组 (P<0.05)。 见表2。

表2 两组的自我感受负担评分比较 (±s, 分)

表2 两组的自我感受负担评分比较 (±s, 分)

组别 n 经济负担 情感负担 身体负担 总分实验组 37 2.86±0.32 11.24±1.03 13.47±2.12 29.54±3.69对照组 37 3.16±0.54 13.58±1.27 16.25±2.04 36.62±4.13 t 2.907 8.705 5.748 7.776 P 0.005 0.000 0.000 0.000

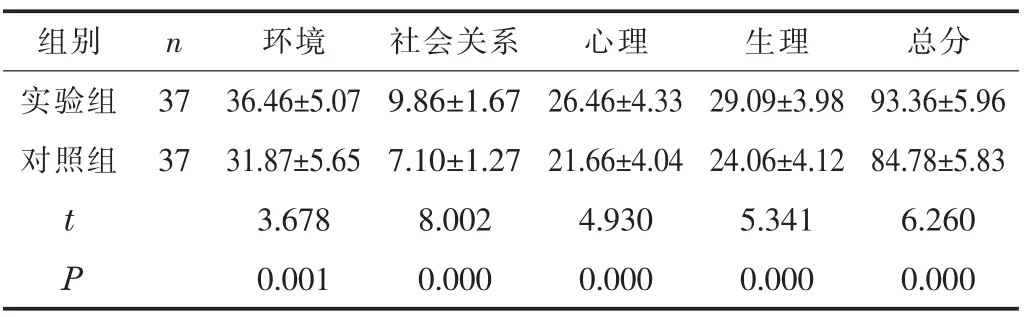

2.3 生活质量实验组的环境、 社会关系、 心理、 生理评分及总分均明显高于对照组 (P<0.05)。 见表3。

表3 两组的生活质量评分比较 (±s, 分)

表3 两组的生活质量评分比较 (±s, 分)

组别 n 环境 社会关系 心理 生理 总分实验组 37 36.46±5.07 9.86±1.67 26.46±4.33 29.09±3.98 93.36±5.96对照组 37 31.87±5.65 7.10±1.27 21.66±4.04 24.06±4.12 84.78±5.83 t 3.678 8.002 4.930 5.341 6.260 P 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000

3 讨论

近年来, 随着临床医疗技术水平的持续进步, 临床在关注维持性血液透析患者的生存期限的同时, 也越来越重视其生活质量的提高。 临床研究[3]表明, 疾病所致长期肌肉疼痛、 头晕乏力、 皮肤瘙痒等生理改变, 长期透析所致医疗费用高昂、负性情绪及患者无法正常回归社会等方面是影响维持性血液透析患者心理与生活质量的主因。 针对上述影响因素, WHO 一直认为应强化患者的自我管理护理[4], 即患者以自身解决问题的能力来解决受疾病影响引发的生理、 心理及社会问题, 并主动开展自我护理活动, 与家属共同承担疾病相关责任, 以此提高生活质量。

自我管理护理是目前临床慢性疾病广泛应用的护理方法,其核心为患者, 即予以患者当前健康状况维持、 病情监护及错误认知纠正、 饮食及心理护理[5], 且所有护理措施均围绕着患者, 以解决疾病对身体功能、 情绪及人际关系产生的负面影响, 涵盖了患者的生理、 心理、 行为等多个层面, 目的在于通过对患者健康行为、 态度及情绪的影响, 使患者的疾病认知度、 治疗依从性得到明显提高, 使患者认识到血液透析、 药物治疗及适当护理干预的作用, 进而让患者能够积极、 自觉地参与到疾病的治疗中, 并学会相应的疾病自我护理技巧, 增强患者的治疗信心, 从而有效防治疾病, 提高生活质量[6]。 本研究结果显示, 护理后, 实验组的SAS 评分、 SDS 评分、 自我感受负担各项评分均明显低于对照组, 生活质量各项评分均明显高于对照组, 差异均有统计学意义 (P<0.05), 表明自我管理护理在维持性血液透析患者中具有显著的应用效果。 究其原因在于: 将自我管理护理应用于维持性血液透析患者中, 即从纠正患者错误认知开始, 强化患者饮食、 心理、 社会支持等干预,更利于减轻患者因长期血液透析所致的各种心理负担, 并可使患者自觉提高自身护理参与度, 从而提高患者的治疗信心及生活质量。

综上所述, 自我管理护理应用于维持性血液透析患者中,效果确切, 可有效改善患者的心理状况, 缓解患者的自我感受负担, 提高其生活质量, 值得临床推广应用。