预警分级管理模式在临床老年长期卧床患者中的应用评价

张惠芬,王 利,侯 燕,黄敏玲,彭俐弘,陈 蕊

(1.南部战区总医院干部病房,广州 510010;2.广州市老年感染与器官功能支持重点实验室,广州 510010)

老年人的各项身体机能衰退、免疫功能低下,患病概率增加,如高血压,脑出血、脑梗死及冠心病等心血管疾病,糖尿病、骨质疏松等代谢性疾病,以及各种恶性肿瘤及精神疾病,大部分老年患者在治疗期间只能长期卧床,导致身体某处组织长期受压,容易发生很多并发症,如压疮、肌肉萎缩、深静脉血栓等,严重影响患者的治疗及预后[1-3]。传统分级护理[4]根据老年长期卧床患者病情评估进行分级护理,分为特级、一级、二级、三级护理,护理人员根据级别采取相应的护理措施。传统的分级护理可能存在对老年患者的心理、生理评估欠缺,导致护理效果不理想。预警分级管理模式[5]使用失效模式和效应分析对入院治疗的老年患者进行风险评估,风险越大,护理措施越完善,以此保障老年长期卧床患者住院期间原发病能够得到有效治疗。本研究采用预警分级管理,对临床老年长期卧床患者制定预警分级管理方案并进行相应干预。

1 研究资料及方法

1.1 研究资料

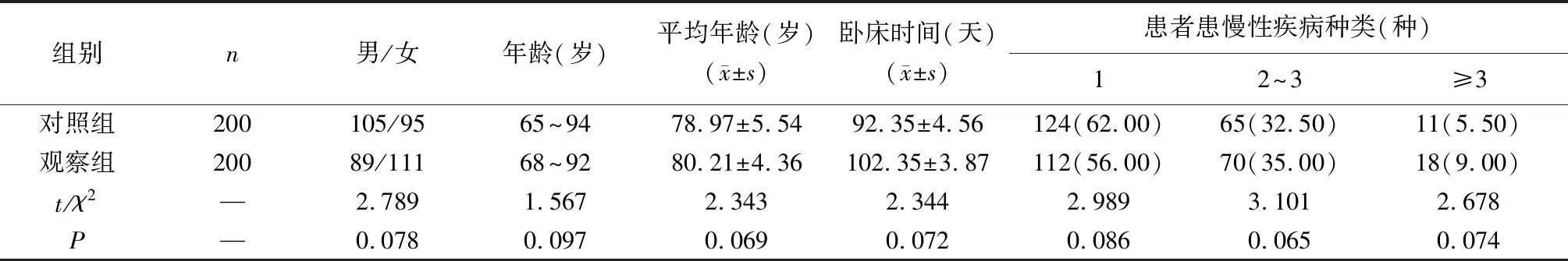

1.1.1 研究对象 选取2016年1月—2020年1月入院治疗的400例老年患者,将其中未使用预警分级管理模式的200例老年患者作为对照组,男105例,女95例,年龄65~94岁,平均年龄(78.97±5.54)岁,卧床时间30~157天,平均卧床(92.35±4.56)天,观察组200例予以预警分级管理模式,男89例,女111例,年龄68~92岁,平均年龄(80.21±4.36)岁,卧床时间42~167天,平均卧床(102.35±3.87)天。所有患者以及家属均签署知情同意书,且本研究取得本院伦理委员会的同意(表1)。

表1 两组患者一般资料和病情方面的比较

1.1.2 纳入标准[6]

① 患者年龄≥65岁;

② 患者至少患有1种老年慢性疾病;

③ 治疗期间长期卧床,时间不少于2年;

④ 患者或者家属签署知情同意书。

1.1.3 排除标准[7]

① 患者年龄<65岁;

② 患者严重认知障碍,无法进行沟通;

③ 患者或者家属不同意研究。

1.2 患者治疗期间死亡

1.2.1 研究方案[8]

1.2.1.1 对照组 患者入院时进行评估,医生根据病情下达分级护理医嘱,根据医嘱采取护理措施及进行日常治疗,护理人员交接班,定时巡查病房。

1.2.1.2 观察组

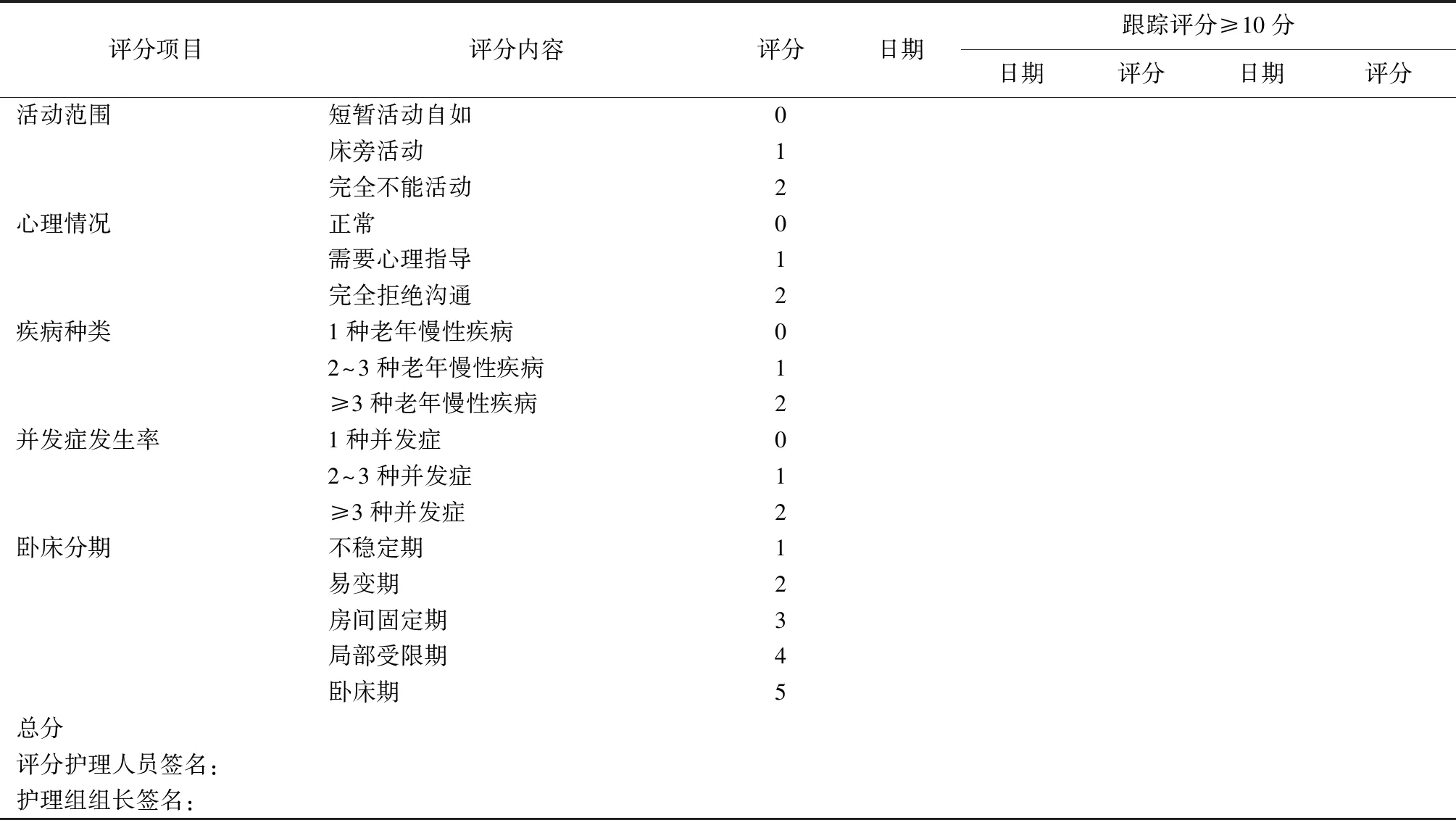

① 制定老年患者预警风险评估表[9](表2)。

② 根据老年患者预警评估表上的总分将患者分为3个预警等级:1级预警:1~2分;2级预警:3~7分;3级预警:8~10分;≥10分时,护理人员每周进行跟踪评分,患者病情及心理情况发生变化或加重后随时评分[10]。

③ 根据预警等级采取相应的护理措施。

1级预警:设立绿色预警牌防治于床头卡以及病历本上,鼓励患者尽量下床活动以及进行简单的日常生活自理,护理人员定期巡视,嘱咐家属防止患者烫伤、跌倒以及自杀行为。

2级预警:设立黄色预警牌,护理人员应加强巡视,叮嘱患者随时检查床旁护栏以及危险用品,帮助患者翻身、咳嗽咳痰、进行呼吸功能训练,帮助患者按摩肌肉。

3级预警:设立红色预警牌,24小时专人看护,重点观察皮肤,口腔等并发症以及病情状况;护理人员应每周进行跟踪评分[11]。

④ 心理护理:护理人员应设置良好的住院环境,倾听患者的宣泄,鼓励和支持患者,指导患者与人沟通求助的技巧,必要时采取心理治疗[12]。

⑤ 并发症的护理:肌肉骨骼,护理人员及家属协助患者正确摆放体位防止足下垂,在膝关节下放置高度合适的垫子;皮肤和皮下组织,做好晨晚间护理,包括口腔、脸、手足、泌尿系统以及床单的清洁,及时帮助患者翻身按摩防止压疮;呼吸系统,做好口腔护理保持口腔清洁,严密观察患者呼吸情况,定时给患者翻身、拍背、变换体位,鼓励患者深呼吸、有效咳嗽排痰;心血管系统,鼓励患者进行心脏功能锻炼,通过翻身及体位改变适度运动,防止静卧不动,必要时根据医嘱给予药物治疗;泌尿系统,嘱咐患者酌情饮水,出入量保持平衡,严密观察尿液的量、颜色以及性质,晚间做会阴护理[13]。

1.2.2 评价标准

1.2.2.1 临床治疗效果[14]根据患者的卧床分期、并发症发生率以及病情症状进行评价,分为显效、有效以及无效三种情况。

① 显效:慢性疾病症状显著缓解,并发症≤1种,卧床时间显著缩短;

② 有效:慢性疾病得到缓解,并发症1~3种,卧床时间有所缩短;

通过梳理众多的实践案例,课程设计者从问题入手寻求解决方案,改变以往“以教材和学科知识为中心”的单一格局,进行“教材和学科知识、社会生活经验、学习者的经验”三种内容取向的综合。在课程资源视域下,突破以往长期固守的教材概念局限,越来越重视教学预设资源、动态生成资源、场馆资源、现代教育技术资源、培训者及学习者资源等课程资源的开发、利用和共享。

③ 无效:慢性疾病症状无缓解,并发症≥3种,卧床时间不变甚至病情进一步恶化导致卧床时间更长。

1.2.2.2 卧床分期[15]

① 不稳定期:卧床前,走路时肢体摇晃伴头晕,行走需借助拐杖或助步器;

② 易变期:已有住院经历或者跌到先例,患者在住院期间保持被动,大多数活动在床上;

③ 房间固定期:活动受限,仅限于轮椅、座位、病床;

④ 局部受限期:大部分时间在床上,日常活动需要他人协助,逐渐变得不想交谈、不想活动;

表2 患者预警风险评估

1.2.2.3 并发症[16]肌肉骨骼的不良反应、皮肤和皮下组织受损、呼吸系统感染、心血管系统疾病、泌尿系统感染。

1.2.2.4 患者与家属满意度 根据本院自制的患者与家属对护理人员的满意度调查表进行调查,将结果显示为5种:非常满意;满意;一般;不满意;非常不满意[17]。满意度=(非常满意+满意)/n×100%。

2 结 果

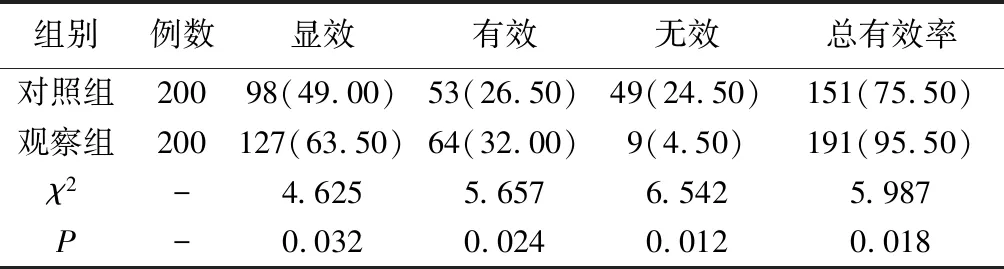

2.1 两组患者的老年慢性疾病临床治疗效果的比较观察组的总有效率为95.50%,显著高于对照组(P<0.05)(表3)。

表3 两组患者的老年慢性疾病临床治疗的比较[n(%)]

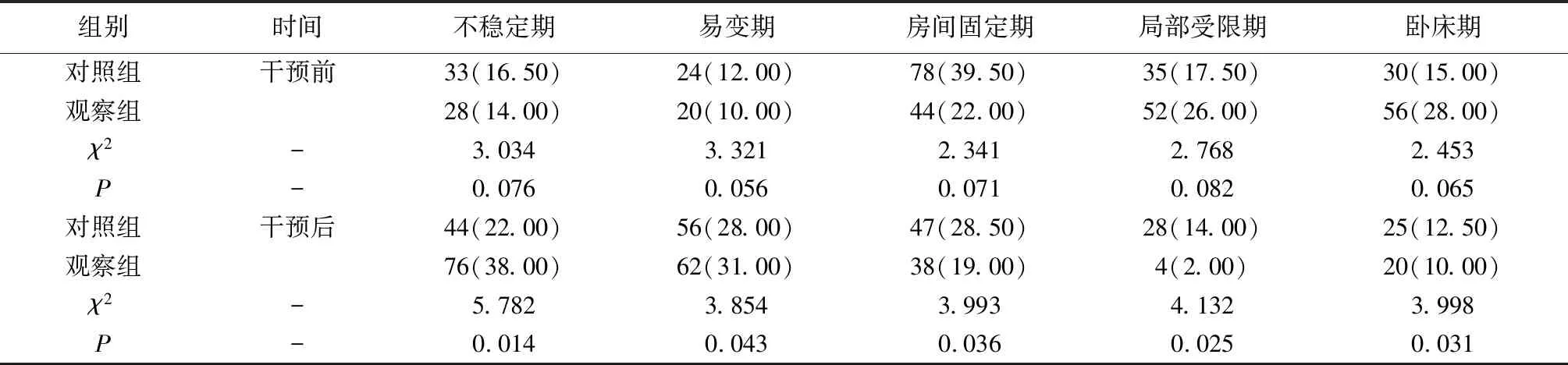

2.2 两组患者的长期卧床分期的比较干预前,两组组的卧床临分期、卧床时间以及预警评估分数无明显差别(P>0.05),干预后,两组组的卧床临分期、卧床时间以及预警评估分数均有所改善,但观察组改善效果优于对照组(P<0.05)(表4、5)。

表4 两组患者长期卧床分期的比较[n(%)]

表5 两组患者平均卧床时间与平均预警评估分变化情况

2.3 两组患者发生并发症种类的比较观察组并发症发生率显著低于对照组(P<0.05)(表6)。

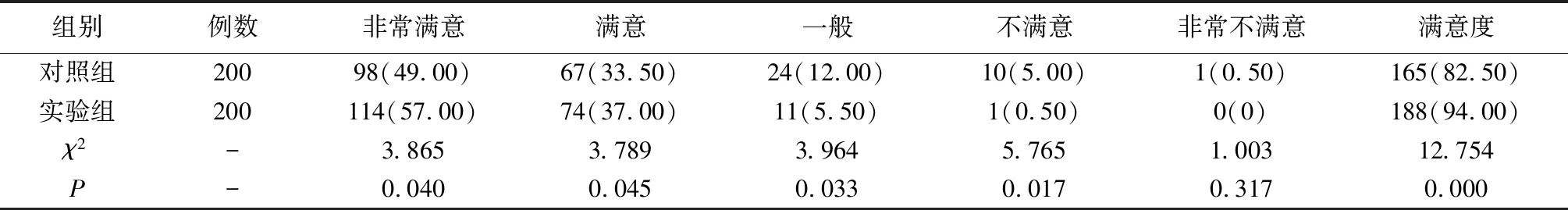

2.4 两组及家属对于医护人员满意度的比较观察组满意度94.00%显著高于对照组(P<0.05)(表7)。

表6 两组患者发生并发症种类的比较[n(%)]

表7 两组患者及家属对于医护人员满意度的比较[n(%)]

3 讨 论

随着我国人口老龄化程度加剧,老年群体自身的细胞老化、免疫功能低下以及身体机能的衰退,患病概率显著上升,并且随年龄增长,患病种类趋多、病情趋重,自理能力与运动能力也越差,导致老年患者患病期间长期卧床。相关研究显示[18],目前临床上针对老年长期卧床的患者更多的是采用传统的护理分级理念,可能对老年患者的心理以及生理评估不够完整准确,同时,护理人员行为程序化、规则化,不易变通,在治疗过程中采取的护理措施不足,更易导致相关并发症的发生,严重影响老年长期卧床患者的病情治疗以及预后康复。预警分级管理模式,使用失效模式和效应分析,对住院的老年患者进行风险评估,按高低程度评分,并采取针对性更强的护理措施,保障老年长期卧床患者在住院期间原发病能够得到有效治疗,降低并发症的发生以及调节心理情绪。

本研究从活动范围、心理状况、原发疾病种类、并发症发生率以及长期卧床分期5个方面设置预警分级管理,对临床老年长期卧床患者制定预警分级管理方案进行干预,结果显示,对照组患者的老年慢性疾病临床治疗效果显效比例占总人数49.00%,有效比例占总人数26.50%,无效比例占总人数24.50%,总有效率为75.50%,显著低于观察组的总有效率95.50%(P<0.05)。由此可见,预警分级模式管理在治疗老年患者慢性疾病上具有显著效果,优于传统分级护理管理模式。 本研究提示,通过有效的分级预警、针对性采取护理干预及效果评估与持续改进,有效改善老年患者的卧床分期,其中,干预前对照组的卧床分期和观察组无明显差别(P>0.05),而且干预前后相比,虽然两者临床分期均有所改善,但采取预警分级的观察组患者改善效果更加显著(P<0.05);其次,分级预警管理模式显著改善老年患者卧床分期及并发症分发生,加快患者的病情恢复,两组患者在干预前并发症的种类数据无显著差异(P>0.05),而干预后虽然两组患者的并发症发生率有所下降,但观察组并发症发生率下降更为明显P<0.05)。第三,预警分级管理模式获得较好的患者及家属满意度。在此模式管理下,护理人员倾听患者的宣泄,鼓励和支持患者,指导患者与人沟通求助的技巧,必要时采取心理治疗,同时,与患者家属的沟通更为有效,提高患者对医务人员的依从性、医院的归属感,达到提高患者以及家属对医护人员的满意度目标。

综上所述,在老年慢性疾病的临床治疗效果、老年患者住院长期卧床期间的并发症以及患者及家属对医务人员的满意度上,预警分级管理模式在临床老年长期卧床患者管理中具有显著的临床效果,值得在临床进一步推广、应用、评价并完善。