再论唐代琵琶的孤柱现象

○ 温 和

唐代杨虞卿《过小妓英英墓》诗:“萧晨骑马出皇都,闻说埋冤在路隅。别我已为泉下土,思君犹似掌中珠。四弦品柱声初绝,三尺孤坟草已枯。兰质蕙心何所在,焉知过者是狂夫。”②[清]彭定求:《全唐诗》,北京:中华书局,1960年,第5498页。这首诗表达了对旧妓的哀悼之情,诗的“四弦品柱声初绝,三尺孤坟草已枯”反映妓人身前所事为唐代标准的四弦琵琶,其中“品柱”称呼的是琵琶上取音用的品隔——唐代琵琶的标准品柱共四隔,每根弦上因此可以取得四个“隔声”,四弦的琵琶可得十六个隔声,加上四根弦空弦上的“散声”,共得二十声。

除了品柱之外,唐代琵琶类乐器上还曾存在一种被称为“孤柱”的特殊音柱,正如杨虞卿诗的颈联将“孤坟”用作“品柱”的相对,“孤”字的字面含义标识着这种特殊音柱的施设孤立于品柱之外——宋代郭茂倩《乐府诗集》卷九十六在其收录的唐代元稹《五弦弹》一诗题下引用五代陈游《乐苑》曰:“五弦,未详所起。形如琵琶,五弦四隔,孤柱一。合散声五、隔声二十、柱声一,总二十六声,随调应律”,③[宋]郭茂倩:《乐府诗集》,北京:中华书局,1979年,第1350页。印证了这种特殊音柱的施设跟作用于所有弦的品柱不同,“柱声一”显示它仅能作用于乐器的某一弦,其被施设的目的是为了获取隔声外的另一声音高。

《乐苑》所写的五弦琵琶与杨虞卿诗中所写的四弦琵琶是唐代音乐生活中最活跃的两种琵琶类乐器,由于记写在《乐苑》的孤柱从未出现在与四弦琵琶有关的历史文献中,因此易被视为五弦琵琶所特有。而由于五弦琵琶唐代以后的失传,《乐苑》所写遂成为后人了解这件乐器形制的主要文献,孤柱也随之成为判断五弦琵琶柱制的重要依据,以至于存世唯一的唐代五弦琵琶——也就是去年秋天在日本东京国立博物馆展出的奈良正仓院所藏唐传螺钿紫檀五弦琵琶——曾因缺乏孤柱而被日本学者认为是近世工匠的错误修复使然④〔日〕林谦三:《东亚乐器考》,北京:人民音乐出版社,1962年,第292页。。

事实上,将孤柱视为五弦琵琶的特征音柱并不符合它曾在不同琵琶类乐器上得以施用的情形。一方面,现存的考古材料和文献材料显示,孤柱曾被广泛施设应用于不同类型及弦数的琵琶类乐器上;另一方面,就新疆地区出土乐器实物及古代壁画图像所出现的乐器形象而言,孤柱的表现形态也较文献记载复杂,综合这些分散于不同来源的材料可以看出,历史上的孤柱不仅并非某种乐器的专属,反而是普遍存在于早期琵琶类乐器的一种跨文化现象。

一、新疆地区壁画中的孤柱表现

2018年秋季,笔者作为上海音乐学院亚欧音乐中心首期邀访学者的一员,参加了以河西走廊为中心的7-14世纪丝绸之路古代音乐史迹的学术考察。在为期一个月的长途跋涉中,我有幸与六位来自不同专业背景的学人同伴一起考察了位于额济纳旗以及甘肃、新疆等处的数十座古城及佛教石窟,并在每晚的学术讨论中分享日间的收获与学术信息。这是我个人学术经历的第三次丝路考察,却是第一次深入新疆,当我亲身在古代高昌地区的柏孜克里克石窟,面对因1902-1907年的普鲁士皇家吐鲁番探险队的剥取而徒剩黄土的洞窟,在古代龟兹地区的克孜尔石窟面对深受犍陀罗风格影响的宗教壁画,并在漫长的旅途中重读访学德国期间收集的新疆壁画资料,我逐渐意识到表现中国文献中的孤柱最重要的材料事实上集中在古代西域地区,且其内涵具有相当的跨文化特点,即使仅就龟兹地区与高昌地区的几则壁画材料而论,已能高度体现出孤柱应用的复杂性。

以下列举的三种孤柱类型,即为古代龟兹与高昌地区壁画提供的施设应用表现:

(一)乐苑原型

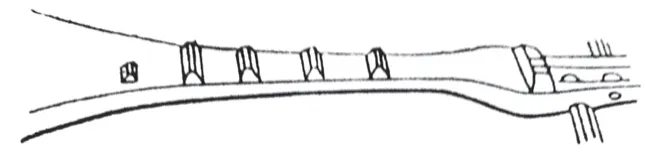

尽管陈游《乐苑》原书已轶,其有关五弦琵琶的描写仅仅通过《乐府诗集》的转引而遗存,但是现在已经可以基本明确,《乐苑》有关五弦琵琶的那部分柱制描写确是真实不虚的,因为这种“五弦四隔,孤柱一”的柱制,在下面这幅远离中原的古代龟兹地区壁画中,存在完全一致的表现(见图1)。

图1 克孜尔135窟正壁五弦琵琶残留⑤图片来源:《中国音乐文物大系·新疆卷》,河南:大象出版社,1996年,第79页。

上图是新疆库车,也就是古代龟兹地区的克孜尔石窟壁画中一个乐器残部,见诸135窟正壁说法图右侧。从漫漶的壁画可以看出来,尽管壁面损害严重,但乐器的琴颈部分竟侥幸得以保全:被泥土局部掩盖的直项、五轸依旧清晰可辨。更难得的是,施色的残留为我们保留了完整的柱制特征,使我们看见指板的四个品柱下方,豁然一枚异常清晰的孤柱。就像是为了验证文献的真实而存留,这枚孤柱周围较为洁净的壁面为判断孤柱的位置提供了充裕的相对空间,使我们看到这枚施设于高音弦的孤柱与品柱之间大约的音高距离。尽管我们并不以这种大概的音高距离作为真实音律的论证,这幅壁画的存在对于研究孤柱的意义仍然是多重的。一方面它使我们看到,《乐苑》所描述的施设有孤柱的五弦琵琶并非中原独有,其原型表现可在古代龟兹地区被采集,另一方面,它也为我们在时间上提供一种参考——135窟被认为克孜尔千佛洞衰落期也就是公元8-9世纪的代表,也就是说在唐代的龟兹地区和中原,同时存在有将孤柱施设于直项五弦琵琶的例证。

为了研究的便利,不妨把这种与《乐苑》记载吻合的“四隔,孤柱一”柱制类型,命名为“乐苑原型”。

(二)复孤柱型

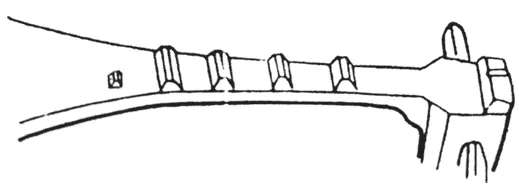

在乐苑原型的基础上,高昌地区的佛教壁画提供了孤柱另一种更为深刻的表现,即复合孤柱形态。这种类型具体体现在吐鲁番地区胜金口佛寺的一幅佛寺壁画上,该壁画由普鲁士皇家吐鲁番探险队(Koeniglich Preussische Turfan-Expeditionen)从吐鲁番剥取后收藏于原柏林民俗博物馆,即现在柏林国立博物馆群(Staatliche Museen zu Berlin)下属的亚洲艺术博物馆(Museum für Asiatische Kunst),根据剥取者勒·柯克(Albert von Le Coq)1913年发表于柏林的《高昌》(CHOTSCHO)一书中的说明文字,这幅壁画出自胜金口峡谷(Schlucht von Sängim)的7号佛寺(见图2)。

图2 《高昌》(CHOTSCH O)图版13的胜金口7号佛寺壁画图像⑥图片来源:〔德〕Albert von Le Coq.CHOTSCHO,Berlin: DIETRICH REIMER,1913: 13.

壁画的左下角清晰可见一身抱弹乐器供养菩萨的伎乐童子,从琴身的捍拨和月牙形音孔可以看出,这是一面标准的直项琵琶乐器。这件琵琶乐器在伎乐童子按弦的左手遮拦部分之外的琴颈尚能看清下方的三根品柱,令人叹为观止的是,在琴颈靠近琴身的部分,也就是品柱的下方,赫然二枚连续的小柱,而从这二枚小柱所施设的位置可以看出,它们不能跟横截在琴颈部分的品柱一样作用于所有弦,而只能对高音弦发生作用。也就是说,这二枚短小的音柱只为弹取隔声之外的补充音高而施设,也即我们在文献中读到的孤柱。

由此可知,直项琵琶上除了乐苑原型的孤柱表现之外,还存在连续施设孤柱的思考及实践。

(三)四弦原型

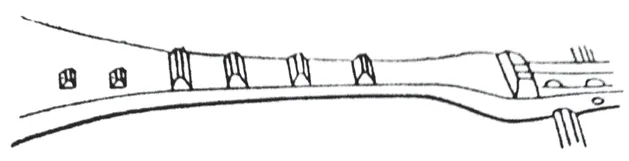

前文已经指出,此前在唐代曲项四弦琵琶的文献纪录和实物遗存中,从未出现过孤柱的内容,更由于四品柱形态的标准唐代四弦琵琶在东亚范围内的传承,导致人们很难将孤柱与这种并未失传的古代乐器联系到一起。然而柏孜克里克石窟16窟出现的曲项琵琶形象显示,作为品柱的一种补充,看似直项琵琶专属的孤柱也能被施设应用于曲项四弦琵琶。

破坏严重的柏孜克里克石窟给行读在丝路上的我们另一个深刻印象是,对于佛陀涅槃题材有着较为集中的表现,而且围绕着佛陀周围的形象有着细致的描写。我们造访的16、31、33皆是表现“涅槃经变”的著名洞窟,其中最引我注意的便是16窟正壁“涅槃经变”一侧的合奏图像上的琵琶形象(见图3)。

图3 柏孜克里克石窟16窟“婆罗门奏乐图”中的琵琶形象⑦图片来源:《中国音乐文物大系·新疆卷》,河南:大象出版社,1996年,第162页。

与唐代高昌地区的整体艺术风格类似,奏乐图呈现出特立于西域地区的汉族形象,尽管演奏各种乐器的婆罗门外道脸部已遭严重破坏,但从身体的形态以及线描的风格可以看出与中原相似的画风。从“经变”的角度来看,奏乐图表现的也许是佛涅槃后的伎乐供养⑧佛陀涅槃的内容在后秦佛陀耶舍、竺佛念译的《长阿含经》与东晋法显《大般涅槃经》等皆有记载。,但从奏乐图所绘的奏乐者外貌及表现来看,人们更倾向于认为这幅画的内容是表现婆罗门外道闻讯欢欣庆贺的场景而将其称为“婆罗门奏乐图”,并判断石窟的年代约为公元9世纪⑨《中国音乐文物大系·新疆卷》,郑州:大象出版社,1996年,第160-162页。。令人感慨的是婆罗门外道生动的演奏姿态,结合壁画的残余与他们演奏的姿态可以辨认出图中的乐器有横笛、筚篥、琵琶、拍板、大鼓等。上图的琵琶是所有乐器形象中破坏程度较轻的一种,保留下来的乐器主体为我们观察捍拨以上的琴体提供了完备的依据:琴身上残存的右手中所持的拨子以及乐器的曲项及四轸,显示这是一把唐代流行的四弦琵琶,而仔细阅览其左手按弦的指板部分又很容易发现与标准的四弦琵琶的不同,最显然者莫过于小指按弦的第四隔下方,一枚单独施设于高音弦部分的孤柱。

这是我们首次发现孤柱被施设于曲项四弦琵琶的例子,由于曲项琵琶与直项琵琶在文化来源上的分别归属,不能不因此重视这种柱制现象的超文化特点,有关这一点我们将在稍后的篇幅进行讨论。

二、文献中的其他孤柱记载

前面已经谈到,由《乐府诗集》的转载而广为传播的《乐苑》引文是后人了解五弦琵琶柱制的主要文献,但这并不是说,《乐苑》是记载孤柱的唯一文献。笔者早年在对五弦琵琶乐谱进行研究的时候,已在《旧唐书》的“音乐志”发现“六弦”“七弦”两种与孤柱有关的乐器记录,这两条记录不仅意味着孤柱在唐代曾被应用于五弦琵琶以外的琵琶类乐器上,更值得注意的是,出现在《旧唐书》上的这两条文献,其句式与文法皆与《乐苑》对于五弦琵琶的描写类似,仿佛出自一人之手。

成书于后晋开运二年(945年)的《旧唐书》关于乐器的描写,似是模仿唐代杜佑《通典》“乐四”的“八音”条目而作,其中的丝类乐器较《通典》所写的琴、瑟、筑、筝、琵琶、阮咸、箜篌,共增补了四种,为了便于观察其中的内容次第,抄录原文如下:

琴,伏羲所造。琴,禁也,夏至之音,阴气初动,禁物之淫心。五弦以备五声,武王加之为七弦。琴十有二柱,如琵琶。击琴,柳恽所造。惲尝为文咏,思有所属,摇笔误中琴弦,因为此乐。以管承弦,又以片竹约而束之,使弦急而声亮,举竹击之,以为节曲。

瑟,昔者大帝使素女鼓五十弦瑟,悲不能自止,破之为二十五弦。大帝,太昊也。

筝,本秦声也。相传云蒙恬所造,非也。制与瑟同而弦少。案京房造五音准,如瑟,十三弦,此乃筝也。杂乐筝并十有二弦,他乐皆十有三弦。轧筝,以片竹润其端而轧之。

筑,如筝,细颈,以竹击之,如击琴。清乐筝,用骨爪长寸余以代指。

琵琶,四弦,汉乐也。初,秦长城之役,有鼗而鼓之者。及汉武帝嫁宗女于乌孙,乃裁筝、筑为马上乐,以慰其乡国之思。推而远之曰琵,引而近之曰琶,言其便于事也。今《清乐》奏琵琶,俗谓之“秦汉子”,圆体修颈而小,疑是弦鼗之遗制。其他皆充上锐下,曲项,形制稍大,疑此是汉制。兼似两制者,谓之“秦汉”,盖谓通用秦、汉之法。《梁史》称侯景之将害简文也,使太乐令彭隽赍曲项琵琶就帝饮,则南朝似无。曲项者,亦本出胡中。五弦琵琶,稍小,盖北国所出。《风俗通》云:以手琵琶之,因为名。案旧琵琶皆以木拨弹之,太宗贞观中始有手弹之法,今所谓搊琵琶者是也。《风俗通》所谓以手琵琶之。乃非用拨之义,岂上世固有搊之者耶?

阮咸,亦秦琵琶也,而项长过于今制,列十有三柱。武太后时,蜀人蒯朗于古墓中得之。晋《竹林七贤图》阮咸所弹与此类,因谓之阮咸。咸,晋世实以善琵琶知音律称。

箜篌,汉武帝使乐人侯调所作,以祠太一。或云侯辉所作,其声坎坎应节,谓之坎侯,声讹为箜篌。或谓师延靡靡乐,非也。旧说亦依琴制。今按其形,似瑟而小,七弦,用拨弹之,如琵琶。竖箜篌,胡乐也,汉灵帝好之。体曲而长,二十有二弦,竖抱于怀,用两手齐奏,俗谓之擘箜篌。凤首箜篌,有项如轸。

七弦,郑善子作,开元中进。形如阮咸,其下缺少而身大,旁有少缺,取其身便也。弦十三隔,孤柱一,合散声七,隔声九十一,柱声一,总九十九声,随调应律。

太一,司马縚开元中进。十二弦,六隔,合散声十二,隔声七十二。弦散声应律吕,以隔声旋相为宫,合八十四调。今编入雅乐宫县内用之。

六弦,史盛作,天宝中进,形如琵琶而长。六弦,四隔,孤柱一,合散声六,隔声二十四,柱声一,总三十一声,隔调应律。

天宝乐,任偃作,天宝中进。类石幢,十四弦,六柱。黄钟一均足倍七声,移柱作调应律。⑩《旧唐书》,北京:中华书局,1975年,第1075-1077页。

由上文的内容可以看出,《旧唐书》“音乐志”对于丝类乐器的记录,依次为琴、瑟、筝、筑、琵琶、阮咸、箜篌、七弦、太一、六弦、天宝乐十一种。除了玄宗时代的后四种,也即“开元中进”“天宝中进”的七弦、太一、六弦、天宝乐,前七种皆与唐代杜佑《通典》“八音”中的丝类乐器相同,甚至连文字上的龃龉,也可看得出来晚出者抄录过程中的脱漏⑪以丝类中的“琴”为例,《旧唐书·音乐志》有“琴,十有二柱,如琵琶”之句,初读不明其意,查《通典》同条则知为“一弦琴,十有二柱,柱如琵琶”之抄误——如此例子不胜枚举,充分显示《旧唐书·音乐志》的“八音”条目,无论内容还是类别都沿袭自唐代的《通典》,而其中的丝类乐器,则更是以“八音”的七种丝类乐器为本,并从别处新录《通典》未及的四种新乐器而成十一种。。尤值得我们注意的是,由于增录的四种是条写其后而并未跟写在琵琶之后,因此与原本已写在琵琶内容之中的五弦琵琶,间隔了阮咸与箜篌两条。

有关《旧唐书》较《通典》增补的四种乐器,专注于两唐书史料来源的孙晓辉博士在她的博士论文中已经注意到,在《太平御览》卷五八四中有着相同的引用,二者不仅“文字完全相同”,《太平御览》更注明所引“书名为《音律图》”⑫孙晓辉:《两唐书乐志研究》,上海:上海音乐出版社,2005年,第120页。。

孙博士提到的“完全相同”的文字,其实并不算“完全”。比如对这四种乐器中的最后一种“天宝乐”,《太平御览》的原文为“又曰天宝乐,任历作,天宝中进。类石幢,十四弦设柱。黄钟一均足倍七声,后柱作调应律,每舞者执之”⑬[宋]李昉等:《太平御览》(影印本),北京:中华书局,1960年,第2632页。,与《旧唐书》的文字则颇有几处显眼的差别:“任偃”的名字写作“任历”;“十四弦六柱”作“十四弦设柱”;“移柱作调应律”作“后柱作调应律”;更大的差别是,《太平御览》的段末多一句“每舞者执之”,为《旧唐书》所无。然而除了文字上的细微差异,更值得注意的是《太平御览》在归类上与《旧唐书》的不同区分:《旧唐书》中置于“琵琶”条目下的五弦琵琶,在《太平御览》中不仅从“琵琶”条目中被析出,更由于“羯鼓”“觱篥”二条的间隔,已由“琵琶”条目所在的卷五百八十三(乐部二十一)归入后卷五百八十四(乐部二十二),从而独立为与六弦、七弦等弹拨乐器相等的异类:

五弦。《国史补》云赵璧弹五弦,人问其术,壁曰:吾之于五弦也,始则心驱之,中则神遇之,终则天随之。方吾浩然,眼如耳,耳如鼻,不知五弦之为壁,壁之为五弦也。《音律图》曰五弦不知谁所造也,今世有之,比琵琶稍小,盖北国所出也。

又曰二弦,未详所起,形如琵琶,二弦四隔,孤柱一,合散声二,隔声八,柱声一,总一十声,随调应律。

又曰秦汉,未详所起,与琵琶同,以不开目为异。四弦四隔,合散声四,隔声十六,总二十声,隔调应律。

六弦。又曰六弦,史盛作,天宝中进,形如琵琶而身长,六弦四隔,孤柱一,合散声六,隔声二十四,柱声一,总三十一声,隔调应律。

七弦。又曰七弦,郑善子作,开元中进,形同阮咸而大,近身旁有少缺,取其近身便也,弦十三隔,孤柱一,合散声七,隔声九十一,柱声一,总九十九声,随调应律。

太一。又曰太一,司马滔作,开元中进,十二弦,六隔,合散声十二,隔声七十二,弦散声应律吕,以隔声旋相为宫,合八十四调,今入雅乐,宫悬内用之矣。

又曰天宝乐,任历作,天宝中进,类石幢,十四弦设柱,黄钟一均足倍七声,后柱作调应律,每舞者执之。⑭同注⑬,第2631-2632页。

从《太平御览》辗转收录下来的二弦、秦汉、六弦、太一、天宝乐五条记述来看,五弦琵琶以下的这五种乐器皆为唐时鲜为社会音乐所用的宫廷秘物,正因其身份之独特,每一条目都以柱制描述之前先写来历的文字次序以示世人。而最早出现在五弦琵琶之后的二弦,为孤柱描写之先,以“二弦四隔,孤柱一”的记录显示与《乐苑》中具有相同文献渊源的五弦的孤柱施设与这几种宫廷秘物在时代与内容上的共同。(正如孙博士所揭示的,二弦开始的这几条乐器文字都是引自一种叫作《音律图》的文献,就笔者的发见,其中的史料渊源,事实上正折射出五弦琵琶这件乐器消亡的时代信息,但这部分辨识过程并不必要在本文予以展现。)

也就是说,孤柱曾经在唐代宫廷的琵琶类乐器中具有普遍的应用。

三、孤柱的跨文化特点

除了以上的图像学与文献材料,新疆地区的考古工作更为孤柱现象的研究提供了一件乐器实物材料。这是2006年社科院考古研究所新疆队发现于新疆和田地区策勒县达玛沟乡的一把三弦直项琵琶实物,被考古工作者认为是唐代以前的遗物,根据石河子大学张寅博士《达玛沟出土琵琶的柱制结构研究》一文的披露,这把琵琶琴颈现存品柱及“清晰的粘胶痕迹”——也就是丢失的音柱——下方高音弦部位,保存有一“宽11毫米,长15毫米”的孤柱。⑮张寅:《达玛沟出土琵琶的柱制结构研究》,《天籁》,2013年,第4期,第37;38页。作为目前可见的琵琶类乐器上唯一的孤柱实物,这件乐器的发现不仅对孤柱的历史应用提供了重要的实物依据,更在其乐器宿主的品柱特点上对传统的琵琶类乐器提供内涵的补充——根据张文的研究,三弦琵琶的柱制“与历史上琵琶常规的柱制排列规律和律学常识不符”,其柱制原“在第一柱和倒数第二柱之间还应该有一整柱”⑯张寅:《达玛沟出土琵琶的柱制结构研究》,《天籁》,2013年,第4期,第37;38页。,也就是说,这件遗留有孤柱实物的乐器在品柱方面应为三柱形态——综合之前我们在文献、图像材料中所获见的二弦、四弦、五弦、六弦、七弦这些不同形制及文化内涵的琵琶类乐器上所施设的孤柱及其类型,可以使我们充分观照孤柱这一柱制现象所具有的跨文化特征。

首先,从被应用乐器宿主的文化属性,可以看出孤柱所具有的普适性:

从《乐苑》对五弦琵琶、《旧唐书》对六弦琵琶、《太平御览》对二弦琵琶的描述可以看出,这三种乐器宿主皆属于“四隔,孤柱一”柱制,也即前文所命名的“乐苑原型”柱制(见图4)。参照克孜尔135窟五弦琵琶图像可以知道,这种乐苑原型的乐器属于通常认为的印度系琵琶类型⑰赵维平:《丝绸之路上的琵琶乐器史》,《中国音乐学》,2003年,第4期,第34-48页。,与达玛沟三弦琵琶同属于直项琵琶系统。

图4 乐苑原型示意图

从柏孜克里克所见施设孤柱的四弦琵琶来看,这件琵琶与唐代曲项琵琶在形态与品柱的特点上一般无二,也就是说,这件孤柱被施设的乐器宿主属于典型的伊朗系曲项琵琶(见图5)。

图5 四弦原型示意图

从《旧唐书》与《太平御览》对于七弦琵琶的描述可以看出,尽管这件被称为七弦的乐器与六弦琵琶一样出自玄宗一朝,但在乐器自身形态来看与印度系、伊朗系的琵琶明显属于不同的文化属性,十三隔、九十九繁声以“随调应律”的设计显示出典型的中原性格特点,也即中国秦汉琵琶的类型。

被施设应用于以上三类文化属性以及不同弦数琵琶乐器宿主的普适性,是孤柱现象的第一个跨文化特征。

孤柱现象的另一个跨文化特征在于它的应变,也就是它随着音乐的需求产生增减的取用。这种应变性可以由它的早期形态与特殊的变异两个方面予以观察。

早期形态的孤柱内涵可以从之前从未见诸任何中土文献的达玛沟出土三弦琵琶予以推断。在这里,“之前未见”的含义不仅指这种三弦形态琵琶乐器在唐代前后的历史文献中找不到依据,更重要的是这种品柱形态特异于已知的各种品柱制度——由于琵琶类乐器上左手按弦手指的相对固定,在我们已知的唐代琵琶乐器中,固定的品柱通常都以四隔为标准,法国巴黎国家图书馆收藏的编号P.3539敦煌文书上以用“食指、中指、名指、小指”的注书形式分别标示的琵琶二十谱字,便是这种四隔品柱最明确的体现。而在我们之前所举证的乐器中,不论伊朗系的四弦琵琶、中国系的秦汉子,还是印度系的二弦、五弦、六弦琵琶,都以四隔为基础。然而在达玛沟出土三弦琵琶的研究材料可以看出,这件乐器贯通琴颈的品柱只有三柱,也就是说,不计算仅施用于高音弦的孤柱的话,这件乐器包括空弦在内只能发出十二个音,由于空弦与第三柱仅为大三度的音程,考虑到音阶的连续性,这件乐器的音域随着定弦方式的不同大致在八度上下,加上三品柱在按弦的左手上不需要小指,在音域的需求和左手小指的闲余状态方面同时都迎合孤柱的发明。这极有可能是孤柱现象的原始状态,乐器自身的历史地理信息也明显地指向这一点。

特殊变异指的是出现在胜金口佛寺壁画中直项琵琶上的复孤柱现象。尽管这件乐器在描绘上并未出现弦轸以致无法判断弦数,但是由按弦的左手下方的三品柱来判断,这件直项琵琶上的品柱应不少于四隔,也就是说,跟唐代主流的琵琶类乐器一样,有充裕的品柱实现完整的音阶(见图6)。在指法方面,而在这种具备充裕品柱的下方连续施设孤柱的做法不仅仅改变了唐代琵琶上左手手指与品柱的对应关系,并且以复孤柱型态预示了琵琶将来的继续发展。

图6 复孤柱型示意图

这种存在于充裕品柱的琵琶乐器之上的复杂孤柱,充分证明了孤柱自身的应变性,这种连续的增设应变一方面不仅可以作为音域的扩张,连续到手指的跟随也可以看作左手在琵琶乐器上得以解放的先声。就这个角度而言,复孤柱型的表现虽然在早期琵琶图像中仅见此例,但是联系到宋元时代琵琶的柱制发展,可以充分看出这种柱制形态对于琵琶唐代以后的演变所具有的原型意义(见图7)。

图7 山西曲沃县文物管理所藏元代曲沃琵琶乐俑⑱图片来源:《中国音乐文物大系·山西卷》,郑州:大象出版社,2000年,第220页。

四、小 结

综上所述,我们可以看到孤柱这种特殊柱制设施在早期琵琶乐器上的跨文化应用,这种应用在不同地理与时间上皆有类似表现,但集中在古代西域地区的考古遗存与集中在五代-宋时期的中国文献则对它的传播提供了基本路线的思考。与此同时,复孤柱形态的出现与应用,也为它在不同空间的历时性提供了相应的参照。

除此之外,我们也不能忽略《元史·礼乐志二十二》有关火不思的记载:“火不思,制如琵琶,直颈,无品,有小槽,圆腹如半瓶榼。以皮为面,四弦,皮絣同一孤柱。”⑲同注①。尽管我们的讨论主要集中在品柱类的琵琶乐器,孤柱一名缘何出现在火不思这件蒙古族的无品柱弹拨乐器上却仍然值得深思。前文固然已经对孤柱的跨文化特点予以描述,但火不思这种应用于后起文化的乐器是否“引用”了早期琵琶类乐器中的孤柱内涵,则为将来对于这种柱制现象的跨文化研究提供新的观察视角。