京韵大鼓多声部音乐形态与乐人的音乐观

○ 刘 雯 刘 娟

京韵大鼓产生于清代末叶,源于河北省河间府一带农村的“木板大鼓”,京韵大鼓在形成发展过程中逐渐形成了刘宝全、白云鹏、张小轩、白凤鸣、骆玉笙等几个主要流派,他们博采众长、不断吸收相关艺术成就,逐步形成了京韵大鼓艺术所特有的支声、复调结构。京韵大鼓的研究成果非常丰厚,20世纪50年代到80年代期间的代表性著作有白凤岩、王万芳、良小楼、马增芬、章辉所著的《曲艺音乐研究》,书中指出曲艺伴奏的规律是:1.按基本点伴奏;2.按腔配点伴奏;3.模拟伴奏。①参见白凤岩、王万芳、良小楼、马增芬、章辉:《曲艺音乐研究》,北京:作家出版社,1960年;冯光钰、李明正、周来达:《中国传统声乐卷·曲艺音乐》,北京:人民音乐出版社,2009年,第10页。20世纪80年代以后,中国说唱音乐的研究进入了百花齐放的局面,吕骥、连波、周良、贺绿汀、冯光钰、栾桂娟、刘书方、陈钧、姚艺君以及曲艺家骆玉笙、白凤鸣等纷纷发表文章,他们促进了京韵大鼓音乐研究的“更上一层楼”。这一时期有关京韵大鼓的研究论文约79篇,其中涉及到京韵大鼓伴奏及多声形态研究的论文约6篇,代表性成果有:刘书方的《伴奏八法——京韵大鼓学习扎记》②参见刘书方:《伴奏八法——京韵大鼓学习扎记》,《曲艺艺术论丛》,1982年,第1期。及宋青的《京韵大鼓少白派的形成与研究》③参见宋青:《京韵大鼓少白派的形成与研究》,《中国音乐》,1992年,第2期。,文中详细阐述了艺人们总结的“扶、衬、托、簸、八面封、补、垫、简繁相称、出进分合”等八种伴奏法及白凤岩总结的伴奏八个字“起、托、扶、补、扫、裹、拿、随”;马惠文的《我国戏曲、说唱音乐中的复调性》④参见马惠文:《我国戏曲、说唱音乐中的复调性》,《音乐研究》,1991年,第3期。将中国戏曲、说唱音乐中的唱腔与唱腔、伴奏与伴奏、唱腔与伴奏复调结构分为对比性较强、支声性较强、模仿性三大类型。特别值得一提的是,《中国曲艺音乐集成》《中国曲艺志》的出版,为后来的研究者打下了功不可没的研究基础。但由于各种主客观原因,已出版的京韵大鼓曲谱,一般未记录包含唱腔与各个伴奏声部的总谱,《中国曲艺音乐集成》的北京卷与天津卷仅记录了《丑末寅初》《剑阁闻铃》两首总谱,说明学者较少关注到不同伴奏乐器之间,唱腔与伴奏之间的多声音乐形态及不同表演语境中多声音乐形态的变化。在音乐调查中,笔者跟京韵大鼓刘宝全派第四代传人唐柯学习演唱,请乐人记录总谱,听取他们对京韵大鼓各伴奏乐器的理解,参加其参与的表演活动,观察不同的演员与伴奏乐师之间的动态变化。这样既可以将其作为一个重点对象进行调查,同时又可以从他与他所属的京韵大鼓曲艺团、观众的关系中加以考察,在注意到“局外人”对京韵大鼓认识的同时,又观察到“局内人”对京韵大鼓的表演、技巧以及乐曲的深入体会。本文从京韵大鼓乐人的乐器地位观、伴奏观、协和观、流派观、个性伴奏观等观念,阐释京韵大鼓表演过程中所呈现出的“胡咬弦,琵琶塞缝”多声部音乐形态特征,说明不同套路、伴奏手法、流派风格是如何在表演过程中影响多声部音乐形态变化的。旨在抛砖引玉,让更多学者能够关注到传统说唱中的多声音乐形态。

一、京韵大鼓“表演场”中的多声部音乐形态与乐人的个性化伴奏观

北京天桥曲艺茶社是北京曲艺人重要的聚会场所,每周星期天上午,孙鸿宴师傅都会带着唐柯等师兄妹在这里为曲艺爱好者表演。笔者以2015年4月19日,北京天桥曲艺茶社范婷婷表演的《长坂坡》与唐柯表演的《连环计》为例,呈现出京韵大鼓多声部音乐形态的变化规律、乐人的个性化伴奏观及京韵大鼓伴奏乐队的新变迁。

(一)范婷婷的表演分析

范婷婷学习京韵大鼓刚一年,今天是头一次上台演唱《长坂坡》,心情很紧张。孙师傅指出,范婷婷的唱腔有些混乱,今天需要规整。又对其他乐手说:“你们今天要保住调,我有些担心她!”范婷婷介绍:“我主要学习了孙老师与马老师的《长坂坡》两个版本,孙老师唱腔潇洒,马老师声音高亢,我是学习他们的韵味,但还有些混乱。”范婷婷上场,孙鸿宴老师亲自演奏三弦。范婷婷刚开始有些紧张,但随着观众肯定的掌声,她开始有了信心,但是在节目中途,由于她突然忘词,只得另接一段而结束演唱。后来孙老师告诉我:“因为范婷婷的声音返声不够,而且唱腔出现混乱,我听不清楚,所以只好努力看范婷婷的口型唱的是什么字,这样,我好及时向其他人提示,大家该进入哪个唱腔套路。”由于范婷婷的唱腔出现了问题,孙师傅在难以判断时,就不断带领乐队重复演奏入唱片断“do(高)la sol fa mi re do mi re do”。通过这一旋律片段提示范婷婷可以随时进入,同时乐队及时跟上说唱者的演唱。

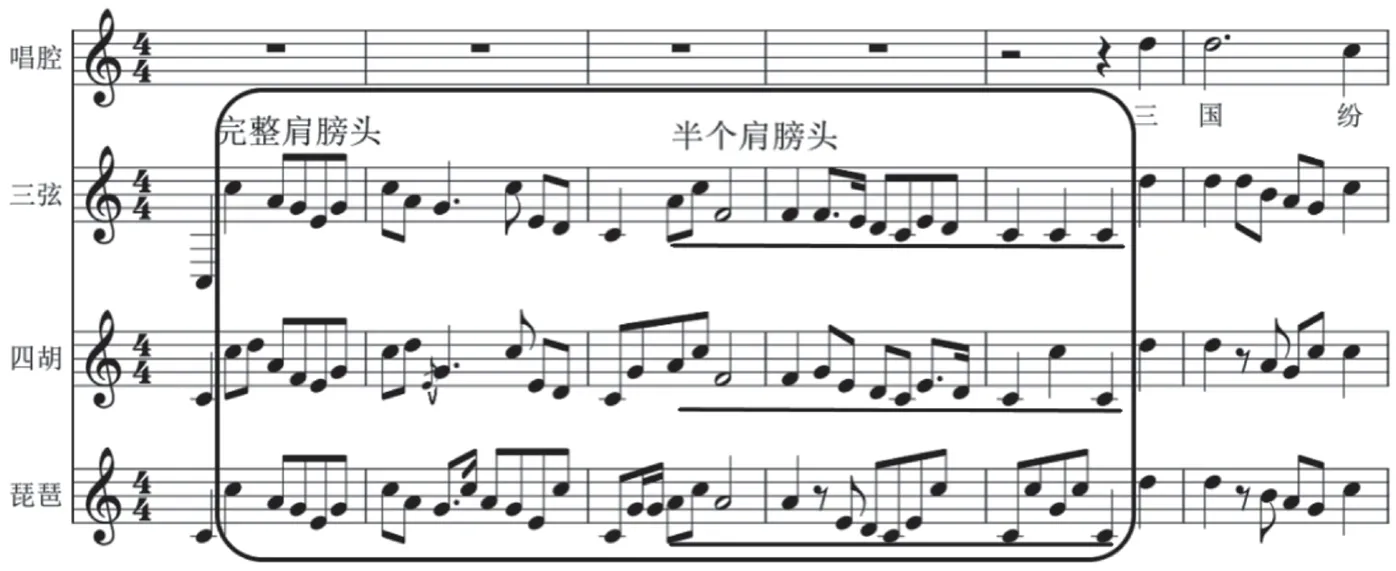

这次,在范婷婷的京韵大鼓表演中,笔者观察到,伴奏乐队出现了京韵大鼓表演中不常用的乐器——中阮。唐柯解释道:“1949年以前没有大阮或中阮,之后,艺人们逐渐接受近现代音乐理论,经过从低胡、革胡到大提琴这些低音乐器的尝试后,最后约定俗成地在乐队中加入大阮或中阮作为低音乐器,让乐队有厚重感,我们京韵大鼓就是那种浑厚、沉稳的姿态。”笔者注意到,阮主要演奏骨干音,便询问孙鸿宴师傅,“阮的演奏是否最容易?”“那也不是,阮不可能总是只弹主音‘do’,那多单调,也需要不断变化,所以,我们每个乐器都不简单”!孙师傅回答。由于中阮的加入,京韵大鼓的表演呈现出“胡咬弦,琵琶塞缝,中阮骨干音”的新多声形态。(见谱例1)

(二)唐柯的表演分析

唐柯上来完全不一样,他先说了一段笑话,并简要介绍故事情节,还打趣说:“如说错了,请大家包涵”。观众一经他这番调侃,全场气氛顿时活跃起来。他在演奏鼓段时,身体和鼓的距离拉得比较开,鼓点如蜻蜓点水般敲打鼓面,鼓音脆响,富有动感,伴奏者的情绪立马被带动起来。唐柯的演唱音色明亮又底气十足,字音可以轻松地让每一位听众与乐手听见,所以,三弦乐手可以马上明白唐柯唱腔套路的指向,四胡乐手也可以准确地“咬住”三弦的旋律,琵琶乐手则可以根据实际演奏情况填补四胡与三弦之间的旋律缝隙。三弦主奏者由非常年轻的演员白金鑫担任,可以看出,由于唐柯精彩纷呈的展示,白金鑫一点儿也不紧张。这一次,我完全感受到在京韵大鼓表演中演唱者的主导地位,他在引领乐队演奏的同时把控整个节目全局,观众的呼吸与脉搏也随着故事情节的变化而起伏,最后在一片铺天盖地般的掌声中,唐柯结束了他的表演。京韵大鼓的多声部表演形态既有一定之规,又有相当变化的灵动表演流脉,从孙师傅对范婷婷的“保调”安排,从中阮在京韵大鼓伴奏乐队中的新作用,映射出京韵大鼓艺人培养新人,吸收涵化外来艺术的现代化历程。

谱例1 《前奏》片段;唐柯演唱;孙鸿宴、白金鑫等伴奏;唐柯记谱⑤文中凡由唐柯记谱的音响资料,均由唐柯提供简谱,刘娟打谱。

京韵大鼓传承人唐柯指出:“(表演中)我们每个人演奏的旋律都不相同,这和我们每个人(在乐队中所处)的地位与作用密切相关,说唱演员是全局指挥者,三弦是乐队主奏者,四胡是难度最大的伴奏者,琵琶是自由人。”沿着唐柯对乐人的地位与作用观、伴奏“八”字观、协和观等音乐观念的精彩阐释,京韵大鼓多声形态形成之因也逐渐清朗。

二、京韵大鼓多声部音乐形态与乐人的乐器地位观

(一)前奏与“三弦主奏观”

演出过程中,说唱演员通过三弦乐手向乐队传递信息,三弦乐手在做出正确判断后,通过不同的音调提示乐队采用不同的伴奏套路组合,他是乐队的引领者。据唐柯介绍,京韵大鼓的前奏分为“头、腹、尾、肩膀头(入唱过门)”四个部分,其中“尾”主要是对“头”的变化再现,“腹”是对“头”的音乐材料进行较大的变化发展,“腹”大概有十几套演奏套路,运用哪一套,均由三弦乐手来决定。如刘宝全等1919年录制的《丑末寅初》前奏⑥《中国曲艺音乐集成·北京卷》编辑委员会:《中国曲艺音乐集成·北京卷》,北京:中国ISBN中心出版社,1996年,第842页。,第1-4小节为“头”,第5-9小节为“腹”,第10-14小节为“尾”。

这次录音只演奏了“头、腹、尾”三部分,将“肩膀头”省略,省略的主要原因是录音时间的限制⑦刘宝全曾经表示过,不太喜欢录音,因为录音有具体的时间规定,许多即兴的成分很难充分展现。,这也提醒学者在研究录音作品记谱时,一定要考虑到当时的表演语境对演唱(奏)的影响。

一般来说,“头、尾、肩膀头”的音乐较为固定,“头”和“尾”的音乐材料均是对“13 23 1”的变奏,而“肩膀头”最明显的音乐特征就是运用“fa”音及三次对“do”的落音肯定,暗示演唱者的进入。三弦乐手会根据不同的书情内容,灵活运用各种不同的“腹”来与“头”相连接,如1981年骆玉笙表演的《剑阁闻铃》的前奏⑧《中国曲艺音乐集成·天津卷》编辑委员会:《中国曲艺音乐集成·天津卷》,北京:中国ISBN中心出版社,1993年,第236-238页。中,“头、腹、尾、肩膀头”四部分构成非常完整,伴奏乐师们运用了与刘宝全《丑末寅初》不一样的套路,表达唐明皇夜宿剑阁,在冷雨凄风中思念惨死的杨玉环之情景。

此前奏显示,三弦引领出“头”后,在进入“腹”的时候,它先引领出“肩膀头”的典型音乐材料——长时值音符“fa”,如第6小节,但是此时三弦主奏者并没有将“fa”后面的旋律引领到“do”音,其他乐手却立刻明白三弦乐手的套路是指向“尾”部材料。此例第20-26小节为“肩膀头”,它由三个小乐汇构成,它与“头”“尾”的音乐旋律均遵循“眼起板落”的规律,且“肩膀头”的三个乐汇均落音到“do”,强调“fa”音,这些都具有重要的提示演唱者入唱的作用。

京韵大鼓前奏中“头、腹、尾、肩膀头”的套路运用非常灵活,仅“肩膀头”的运用就有多种。一般来说,前奏中使用完整的“肩膀头”,在“番与番”的连接处使用半个“肩膀头”,而这种对“肩膀头”运用的规定是京韵大鼓伴奏乐师逐渐约定俗成的。老一辈的弦师,如白凤岩、韩德福等,他们的伴奏随机性很大,其他乐手需要随时聆听三弦乐师领奏出来的乐路来决定自己的旋律走向。如三弦乐师想要演奏整个“肩膀头”,就会出现以下的多声部形态。(见谱例2)

谱例2中划框处为一个完整的“肩膀头”,横线处为半个“肩膀头”,如果三弦乐师想要演奏半个“肩膀头”,就会出现下面的多声情况。(见谱例3)

谱例2 《华容道》片段;唐柯演唱;孙鸿宴、白金鑫等伴奏;唐柯记谱

谱例3 《华容道》片段;唐柯演唱;孙鸿宴、白金鑫等伴奏;唐柯记谱

谱例3划横线处显示,四胡乐手开始以为三弦乐手想要奏整个“肩膀头”,所以奏“do re ”,当发现三弦奏“fa”音时,他立刻明白三弦乐手的意图,马上进入到“fa”音,可见,京韵大鼓的多声形态是千变万化的,每一次演奏都会不一样。

以上例子均显示,前奏部分中四胡“咬住”三弦旋律作变奏,而琵琶一会儿与三弦旋律相近,一会儿与四胡同奏,一会儿又独立成调,起到积极的“塞缝”作用;各个声部无论怎样变化,各声部在头、尾、肩膀头等处的最后一个落音都落在板上“do”音结束。这不仅有利于三弦预示下一段的音调(三弦选择进入什么过门音调)而且有利于乐队与说唱者的配合,并能够凸现出京韵大鼓乐人“合尾”的多声音乐思维。

(二)“胡咬弦”多声部音乐形态与“四胡难度观”

唐柯介绍:“四胡是乐队中唯一的拉弦乐器,它的声音可以托住唱腔,配合三弦所引领出来的旋律,三弦落在sol上,四胡可以落在mi或sol上,但绝对不可以落在fa、la上,这就是套路的配合问题。四胡是乐队中最难做的‘人’,因为四胡(的伴奏)游离于三弦与演唱者之间,同时又联络于两者之间。”如刘保全等1919年录制的《丑末寅初》⑨同注⑥,第842;836页。显示出:四胡旋律不时游离于唱腔旋律与三弦旋律之间,当三弦未演奏唱腔旋律时,四胡立即奏唱腔旋律;当三弦演奏唱腔旋律时,四胡不时进行即兴变奏;当与三弦同奏唱腔旋律时,四胡又与三弦形成高低八度的音响层次来裹住唱腔,四胡紧紧咬住三弦所引领出来的旋律,与三弦形成了如影随形的多声部形态。

(三)“琵琶塞缝”多声部音乐形态与“琵琶自由观”

唐柯幽默地比喻道:“琵琶是个自由人,其作用是‘塞’唱腔与三弦、四胡,或者以上任意两者之间的缝,它的伴奏旋律最不固定,可以在‘场内’(指伴奏的规矩,即音形和音色给限定的游离范围)自由游走,但不能够出‘圈’。真正好的乐队并不需要琵琶出声,但有时候琵琶也需要及时亮手,例如《闹江洲》的‘八字眉’是个很低的唱腔,此时三弦不能作华彩,只能随唱腔奏‘,四胡音量偏大,不能演奏,否则就会影响演唱者,只有琵琶的音色、音量最为符合且可以呼应唱腔,琵琶这个时候的演奏就叫做亮手。随着唱腔进入较高音区,其他乐器的优势可以体现时,琵琶就又散步去了。”可见,琵琶起到了很好的“塞缝”作用,它不仅填补了四胡与三弦之间的旋律空隙,而且利用其所特有的颗粒音色在两者之间起着非常有效的连接作用。

唐柯的比喻十分形象,“如果将整个京韵大鼓演奏比喻成一个人的话,说唱演员就是整个乐队的灵魂,三弦是骨,四胡是肉,琵琶是筋,这样一个人就立起来了。”综上所述,京韵大鼓伴奏乐器的不同地位与作用,形成了其“四胡咬三弦,琵琶塞缝”的多声部音乐形态。

三、京韵大鼓多声部音乐形态与乐人伴奏“八”字观

京韵大鼓弦师祁凤鸣提出了“衬、垫、补、和、托、裹、拿、随”八字伴奏法⑩宋青:《京韵大鼓少白派的形成与研究》,《中国音乐》,1992年,第2期,第7页。文中提到,“白凤岩在长期的艺术实践活动中,对于京韵大鼓的伴奏方法总结出了八个字:起、托、扶、补、扫、裹、拿、随”,即不同的伴奏乐师会总结出不完全相同的伴奏理论。,即根据演唱者不同的表演状态运用不同的伴奏方法伴奏。

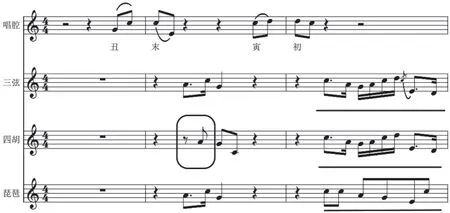

(一)“垫、补、随、和”伴奏法

“垫”是指“唱腔的上下句长短不一,伴奏与唱腔板上取齐,再接唱腔时如有空隙,就要垫点,这是受气口、板眼制约的一种伴奏音型,垫是对基本点与过门的补充”。⑪同注⑥,第842;836页。“随”的伴奏形式有两种:一种是随腔而走;一种是当演员唱到“平腔”时,如果演唱状态较好,伴奏乐师可以适当加大变奏幅度,增加华彩来丰富唱腔。“和”是指伴奏声部之间,或伴奏声部与唱腔声部构成和音的关系。“补”是指乐队补足唱腔的板眼,有助于说唱演员“唱时无板,心中有板”,时刻能够回到有规律的板腔节奏中。如刘派的《丑末寅初》在短短的两小节之内,就运用了“随、和、补”三种手法。(见谱例4)

谱例4 《丑末寅初》片段;唐柯演唱;孙鸿宴、白金鑫等伴奏;唐柯记谱

(二)“拿”伴奏法

“拿”主要表现在力度上的变化,伴奏声部先于唱腔将情绪、书情气氛带出来,“拿”着唱腔走,将下句的气势“拿”领出来。(见谱例5)

谱例5 《华容道》片段;唐柯演唱;孙鸿宴、白金鑫等伴奏;唐柯记谱

谱例5的画框处显示,三弦用“反撮”技法演奏“do”音,予以力度上的加强,有力地引导出唱腔旋律与情绪,同时又便于演唱者换气,为下一句的演唱做好气息上的准备。

(三)“衬”伴奏法

“衬”是指伴奏乐队在音量上要弱于唱腔,不要遮挡住唱腔的华彩部分,起到衬托唱腔的作用。(见谱例6)

谱例6显示,三弦乐手运用了“踢”(衬)的技法,利用音乐的节奏型密度增加,音量变弱,音色变暗,有效托出唱腔。由于三弦要托唱腔,此时就由四胡替代它完成结束乐句,奏出的曲调,再由琵琶运用轮指技法补上三弦的空隙。当然,此处如果伴奏乐队不用“衬”的手法,也可用“随”的手法,这时候出 现的多声形态就会不一样。(见谱例7)

谱例6 《战长沙》片段;唐柯演唱;孙鸿宴、白金鑫等伴奏;唐柯记谱

谱例7 《战长沙》片段;唐柯演唱;孙鸿宴、白金鑫等伴奏;唐柯记谱

三弦乐手用撮音技法奏出“6 4 3 2”后,就进入结束乐句的典型音调“,而四胡这时随三弦所奏的点子而奏。

(四)“裹、托”伴奏法

“裹”是指伴奏乐队将唱腔旋律裹住前行,在保持唱腔骨干音的情况下,加繁变奏唱腔旋律,形成“繁”与“简”相互映衬的效果。(见谱例8)

谱例8 《华容道》片段;唐柯演唱;孙鸿宴、白金鑫等伴奏;唐柯记谱

谱例8中,伴奏乐队对唱词“国”字的唱腔旋律音“re”进行加繁,即为“裹”伴奏法的应用。但是,京韵大鼓的表演是千变万化的,如果演唱者此时将“国”字的拖腔表现为休止,那么这一刻的伴奏就属于“补”的伴奏法。谱例8第3小节第4拍用的是“托”伴奏法,三弦、四胡乐手在低音区托住唱腔,三弦乐手一改往常“2132”的常规奏法,而奏出“212”,使得原本的平淡无奇变得微妙起来。再看该小节琵琶的旋律走向,第4拍与三弦、四胡的下行音调形成对比,将演唱者的情绪逐渐烘托出来。唐柯对京韵大鼓乐人的伴奏法有这样的阐释:“唱腔是灵魂,而伴奏音乐就是要托住唱腔,弥补唱腔,延长唱腔,将唱腔细化、分化、复杂化,简言之就是“托、补、延、细”四个字,伴奏就是唱腔的变奏。”

四、京韵大鼓多层立体音色景观与乐人的协和观

京韵大鼓艺人唐柯说:“我们的协和是看整个乐句的音形走势、音色是否和你这个音相协和,而你们(学院派)是看音与音之间的协和。音形走势就是指听众耳朵里音色与音调的走向。例如我们的四胡有‘炸音’,这个音就是两根弦同时拉响,出现大二度与小二度音程,这在你们看来,是不协和音程,而在我们看来,在特定情况下,它就是协和音。京韵大鼓‘炸音’常用的音程有等,具体运用哪一个,则是四胡演奏者根据具体表演场景来决定的。一般来说,‘炸音’常用在需要表达较强烈的情绪之时,可以给观众、演唱者一个换气口,同时起着渲染气氛、增强音效感的作用。如《桃花庄》中的演员砸口:‘小辈你往哪里跑?’这时三弦乐手就会运用没有音高的大扫弦,而四胡则可以用‘炸音’音程来表现当时的书情情景。”京韵大鼓乐人讲究各个声部风格、风味、风韵的协和,他们将多声部音乐中的乐器音色、音量、字音与书情作为一个整体来对待。琵琶音色中明亮的“点”,既可以与三弦沉稳的“点”、四胡的“线”相互映衬,又巧妙嵌入到三弦、四胡的间隙中,勾勒出京韵大鼓“点线”互动的多层立体音景。

五、京韵大鼓多声部形态与乐人的“依字行腔”观

“依字行腔”是京韵大鼓各个声部的音调走向,也是各个乐器在一起协和合奏所依据的重要原则。《曲艺音乐研究》中写道:“京韵大鼓基本曲调是以北京音四声基本韵律为基础而形成。假定以‘do(高)’作标准音,阴平字发出的音则是个‘do’,阳平字发出的音为‘xi do(高)’,是由标准音的下方二度,滑到标准音。上声字所发出的音为‘mi sol’,它基本上是上行的,和阳平字有共同点,但本身音域活动较阳平字要低而且宽些,尾音要向下滑一点。去声字发出的音为‘do(高)mi’,它是由标准音急速下行至下方六度,音域活动较宽。”⑫白凤岩、王万芳、良小楼、马增芬、章辉:《曲艺音乐研究》,北京:作家出版社,1960年,第61页。很明显,北京音四声基本韵律的自然曲调就是以“do mi sol”为核心音,以“mi sol”“do mi”“do mi re do”等为其基本旋法,因而形成了京韵大鼓艺术所特有的以宫调式为主的多声音调形态布局。

六、京韵大鼓多声部音乐形态与乐人的鼓板观

京韵大鼓乐人一致认为,说唱演员手中的板是用来控制乐队的伴奏速度的,鼓则是协助板将演奏的力度和速度传达给乐队。同时,演唱者运用“撤点、加点、碎点”等手法,使鼓起到对乐队伴奏的作用。京韵大鼓的鼓点主要是在老七点的基础上进行变化,以下,笔者将老七点和变化后的鼓点标在前奏中。(见谱例9)

通过谱例9可以看出,撤点是指将原来老七点上的鼓点撤掉;加点是在老七点没有鼓点的地方加上鼓点;碎点是在原来节奏型基础上加繁;漏点则是省略鼓点。一个好的说唱演员,可以通过手中的鼓与板有效地带领乐队的速度与节奏,并很好地衬托出乐队,起到“鼓托弦”的多声效果。

谱例9 《前奏》片段;唐柯演唱;孙鸿宴、白金鑫等伴奏;唐柯记谱

七、京韵大鼓多声伴奏风格与乐人的流派观

陈钧在《20世纪20年代后的京韵大鼓音乐——〈京韵大鼓音乐新论〉(五)》中指出,刘宝全派、白凤鸣派是以口语化半说半唱的艺术风格为主,白云鹏在口语化演唱方式上注意唱词字腔的音乐化和歌唱性,骆玉笙以刘派为基础,吸收、借鉴了白派、少白派的唱腔与唱法,结合自身条件,以委婉细腻、宽广明亮等演唱特点名扬曲坛。⑬参见陈昀:《20世纪20年代后的京韵大鼓音乐——〈京韵大鼓音乐新论〉(五)》,《乐府新声》,2011年,第3期。蒋菁在《京韵大鼓〈丑末寅初〉》中探讨了《丑末寅初》的唱词特征与骆派演唱风格。⑭参见蒋菁:《京韵大鼓〈丑末寅初〉》,《中央音乐学院学报》,1986年,第3期。从前人对各流派演唱风格的研究成果中,我们可以知道京韵大鼓的张派、白派、少白派、刘派基本处于同一时代,以“说着唱”为主要特点,因此这几个流派在多声伴奏的思维与风格上更为接近,例如张小轩的《劝夫改良》、白云鹏的《探晴雯》、白凤鸣的《战长沙》与刘宝全的《丑末寅初》,乐队较少随腔伴奏,各伴奏乐器多运用“基本点”伴奏法,板上与唱腔取齐,其他部分则多是各走各的旋律线条。而骆派的诞生晚于其他几个流派,并且在后来独领风骚达半个多世纪,因此骆派的伴奏风格更具有鲜明的当代特色,旋律性更强。现以《丑末寅初》开头音响为例,来阐释京韵大鼓早期流派代表刘宝全派与京韵大鼓晚期流派代表骆玉笙派多声伴奏风格的异同。

(一)刘派伴奏风格——说唱化的合奏

刘宝全在演唱“丑末寅初”四个字时更多是“说出来的唱”,他的旋律性稍弱,刘派伴奏具有以下几个特点:

第一,京韵大鼓早期各流派的伴奏一般采用“满板满眼”的方式伴奏,而刘派也是如此,刘派的《丑末寅初》,其整体速度要快于骆派。

第二,刘派“丑末寅初”四个字是围绕着“do”音说着唱,因此各伴奏声部也围绕着“do”音,以三弦旋律为基础点的灵活变奏,采用“合奏”的思维来配合唱腔,如谱例10第2小节,伴奏声部奏“mi”音与唱腔声部“do”音相和,这是采用“和”的伴奏法,如果三弦师傅打算采用“随”的伴奏法,也可奏“do”音。

第三,刘派的表演特点是“说着的唱”,因此刘派传人唐珂所演唱的《丑末寅初》继承了这一特点,如谱例4第3小节的伴奏旋律的说唱性就非常强。刘派“说着唱”风格的形成与谭鑫培对刘宝全的指点有关系,“一次谭鑫培听完刘宝全演出之后说:‘你是唱书,不是说书。还有口音带怯,北京的有些座恐怕听不惯,作艺的讲究入乡随俗,你是聪明人,自己回去琢磨吧!’刘宝全后来回忆说:‘一字为师……我以后照他的话来改,我把怯味儿改成京音,唱腔也和弹三弦的(伴奏乐师)反复推敲,让它细致大方,并且琢磨着连唱带说的气口,耍着板唱。’耍着板唱就是指音乐的律动与语言内容、语义、表情的律动协调一致。”⑮梅兰芳:《梅兰芳文集》,北京:中国戏剧出版社,1962年,第270页。通过这段话,我们可以明白刘宝全将唱书变为说书,将怯味儿改为京味儿,将唱腔变得细致大方,这反映出当时农村说唱艺术进入城市后,所进行的适应性改变。

(二)骆派伴奏风格——旋律化的合奏

我们从前人研究成果中了解到,骆玉笙博采百家之长,形成了委婉抒情、韵味醇厚、字正腔圆、声音甜美为特色的骆派京韵,达到了京韵大鼓这一艺术形式的新高度。骆玉笙的舞台实践跨越了1949年前、1949年后、改革开放后几个时代,随着时代的变化以及女性演唱特征,骆派京韵大鼓在伴奏上更加严谨、规范,且华彩性更强,音乐化更趋明显,到后期,她更倾心于小型作品的创作与演唱。可以说,刘宝全将京韵大鼓说唱化,而骆玉笙则根据新时代的要求,将京韵大鼓音乐化。(见谱例10)

谱例10 《丑末寅初》开头部分;唐柯演唱;孙鸿宴、白金鑫等伴奏;唐柯记谱

骆派在表演此曲时,各伴奏声部须按照以上旋律程式走,否则骆派的风格就表现不够充足。谱例10具有以下几个特征:

第一,第2小节划框处,四胡的空半拍是主动将三弦的旋律头让出来,这种表演方式在传统京韵大鼓的伴奏中,琴师偶会采用,而骆玉笙将这一规定程式化,成为自己的风格,这种风格的形成也与骆玉笙在唱腔中经常运用“掏板”“耍板”的特点有关⑯耍板是利用伸长或缩短音的时值,改变节奏规律;掏板是落在板上的音前挪或后移。。

第二,骆派的伴奏不是满板、满眼的演奏,留下一些空白,突出唱腔的旋律性。

第三,骆派伴奏风格更为音乐化,如谱例10划直线处的伴奏声部,其旋律性比刘派强,更为华丽动听。

这一风格的形成与骆玉笙最初的弦师刘文友的演奏风格有关系,刘文友为骆玉笙伴奏时,年龄较大,手指不如年轻弦师快,就将唱腔的整个节奏变慢。1962年刘文友去世后,新弦师在刘文友的伴奏风格基础上,增强了伴奏旋律的华彩性与音乐性。后来,随着生活节奏越来越快,骆玉笙意识到,如《剑阁闻铃》这种作品,尽管如泣如诉、令人回味,但半小时的演唱,年轻观众已难以坐下静听。因此骆玉笙在遵循京韵大鼓传统特色的情况下,后期更编演了很多旋律丰富、音乐性更浓的小段,例如用凄凉悲壮、铿锵有力的音调演绎《重振河山待后生》,用抒情醇厚的音调唱绘出《万里春光》。骆玉笙对冗长的铺垫进行大刀阔斧的改革,使这些旋律性强而又精致短小的作品,受到了年轻观众与老观众的喜爱。总体来说,骆玉笙将骆派京韵大鼓伴奏风格的华彩性增强,更加严谨与规范化,伴奏以随腔伴奏为其主要特征,后期致力于创编短小精致的作品,更加符合当代社会的审美追求。

小 结

“人是万物之灵,世间一切学问归根到底都是关于人的学问。”⑰蓝雪霏:《国学遗产对中国传统音乐研究的启示五题》,《音乐研究》,2016年,第1期,第5页。京韵大鼓多声部音乐构成意义是乐人生活的社会所创造的,如何倾听、理解京韵大鼓各个乐器与说唱者的配合与演绎,正是了解京韵大鼓多声部音乐形态形成的核心,即京韵大鼓的多声部音乐形态是乐人们有目的的音乐表演行为。因此,本文始终贯穿着乐人对多声音响、音色、音调的认识与感受,将多声音乐形态的形成与变化置于文化承载者的不同表演语境中去阐释,既探寻了乐人的音乐观,又浓墨重彩地描述了京韵大鼓的表演场,同时也注重了不同流派之间的多声伴奏风格比较研究。

总之,京韵大鼓乐人立足于传统,与时俱进,以完全不同于西方音乐的多声思维方式,超越时空的听觉效果,展现出一个基于中国传统音乐风格、多声音乐术语和多声技法的“说唱音乐多声图景”,他们的创作手法单纯豪迈、朴实清新与寓意丰富,体现了我国传统多声思维更为宽广的听觉、视觉表现和民族韵味。它们应当被人重视,将其传授在课堂中,为当代音乐人提供丰富的创作理念与源泉。

附言:本文在撰写过程中,得到樊祖荫先生的指导,特此感谢!

——基于黄金分割比例