谭盾《乐队剧场Ⅱ:Re》音响结构分析

○ 彭子筠

《乐队剧场Ⅱ:Re》(为散布的乐队、两位指挥及现场观众而作)(Orchestral TheaterⅡ:Re,1992)是谭盾从1990年开始创作的“乐队剧场”系列作品中的第二部。谭盾在这系列作品中用“乐队剧场”这一融器乐演奏与剧场性表演于一体的“交响化”音乐剧场体裁贯穿始终,其实质与歌剧、音乐剧场、器乐剧场一脉相承。

1600年诞生的歌剧是一种以音乐表现故事情节、推动剧情发展的戏剧形式。随着歌剧不断发展,故事情节愈加复杂,管弦乐队编制愈加扩大,音乐和文本在歌剧中占据了中心位置。19世纪末瓦格纳提倡的“乐剧”(Music Drama)和“整体艺术”,这种使音乐和戏剧高度融合的综合艺术观念曾对19世纪乃至后来的歌剧艺术产生过深远影响,但真正对歌剧带来解构式影响的却是20世纪初无调性的到来。勋伯格的《期待》、贝尔格的《沃采克》等作品打破了传统歌剧依靠调性音乐和声运动、主题转化的线性叙事模式,文本从此失去其中心位置。①张菲儿:《莫里奇奥·卡格尔“器乐剧场”研究——以〈竞赛〉为例》,2017年上海音乐学院硕士学位论文,第13页。“解构”“平面化”“并置式”等成为这个时期的主题词。音乐戏剧由此从“Drama”(以剧本为中心的戏剧)时代走向“Theatre”(强调观看行为的剧场)时代。作曲家们为此尝试各种不同方式探索歌剧新的叙述方式。亨策、贝里奥的作品甚至打破音乐厅和剧场之间的界限,在音乐厅中上演没有舞台表演的歌剧。

20世纪60年代开始,利盖蒂、施托克豪森、卡格尔等作曲家都对“音乐”和“剧场”的结合做出过不懈努力。他们在相关作品创作中一改传统歌剧线性叙述模式,把各种舞台表现手段(如舞台美术、音响音乐、声乐、演员舞台动作、舞蹈等)平等地融合到剧场表演中——与此时期盛行的无调性音乐理念相一致——并置式地展现音乐戏剧场景,由此创造了音乐和戏剧更为灵活结合的方式——“音乐剧场”(Music Theatre)。卡格尔更是把“音乐剧场”推到一个极致的境界——纯器乐的剧场化。这种以只用音乐表达戏剧性、演奏家兼作表演者、音乐来自器乐演奏动作本身等概念为主导的融器乐演奏与表演于一体的“器乐剧场”(Instrumental Theatre)为后现代音乐剧场带来了新的尝试。卡格尔这种音乐剧场化的革新概念使音响的戏剧性可塑程度在器乐剧场中达到了前所未有的高度,并深深影响了此后的音乐创作。谭盾甚至把器乐剧场的界限扩展到整个西洋管弦乐团,并发展出“乐队剧场”(Orchestral Theatre)这种新型体裁,创造出糅合观赏、听赏、观演互动、戏剧场景展演于音乐场域的“交响化”音乐剧场。在“乐队剧场”系列作品中,谭盾把音乐剧场和器乐剧场中音乐戏剧表现手段的精华融入到此系列作品中,并强化乐队的音响形态与音响结构过程在塑造音乐剧场作品中的作用。尤其是《乐队剧场Ⅱ:Re》在管弦乐队音响结构过程中高度融合中国民族音乐意象,以音响和剧场合一的方式为观众呈现一台既有现代性又有原始性的音乐戏剧舞台艺术品。

《乐队剧场Ⅱ:Re》作为谭盾早期“交响化”音乐剧场作品,它不仅凝聚了作曲家优美、自由、凝练的音乐语言,而且作品当中乐队音响展衍与剧场表现手段水乳交融并相得益彰的创作概念与创作技法也为同类型作品提供了不可多得的参考范本。此作品用凝练的西方现代作曲技法表现中国民族音乐意象,其以音响承载的剧场表演的仪式性内涵更体现了谭盾深谙仪式与艺术的同一性,音乐、戏剧、舞蹈等不同艺术门类的同源性,其穿越古今、跨越中西的文化内涵更体现了谭盾民族性与人类性同一、时代性与永恒性同一的世界观。本文将感性“聆听”与语义“聆听”相结合,从作品的技术语言、形式内容与艺术情感发掘其独特的艺术价值。

一、音高结构

正如《乐队剧场Ⅱ:Re》的标题所指,“Re”不但有“重”“又”的生命轮回、大自然繁衍生息的文学性意蕴,且代表了整个乐曲作品的音高系统和音高结构过程都以Re(D音)为中心,以Re为出发点和落脚点。谭盾用单个音思维设计此乐曲的“起承转合”:从单个音开始,单音成线,线成层,层成体,逐步构筑乐曲的音高整体组织架构,最后体、层、线逐步消减,回归单音。从单个音——音乐最小的结构单位开始的线性思维,是中国民族民间音乐的“灵魂”。因此,笔者认为对这部作品的音高结构分析应先始于音乐的最小细胞——单个音,以单个音的过程性为出发点剖析此作品中蕴含的中国音乐展衍的线性思维,进而辐射到比单个音更宏观的音高组织结构线性过程。

(一)单个音的基本形态分析

音乐学家沈洽在其论著《音腔论》中提出,欧洲(诸民族)传统音乐乐音体系(OCY)与汉民族传统音乐乐音体系(HCY)在音响形态方面存在诸多差异,其根本性差异在于基本音感观念不同。②沈洽:《音腔论》,《中央音乐学院学报》,1982年,第4期,第14页。而这种基本音感观念的差异则体现在两个不同乐音体系的最小音响单位——单个音过程的不同形态。沈洽把单个音过程表现形态称为“音腔”,而此种音感观念称为“音腔观念”。正如作曲家周文中先生所述,每个音本身都具有表情能力,在音高、音色、力度方面都有变化。③茅于润:《周文中对单个音的论达》,《音乐艺术》,1985年,第1期,第84-86页。即HCY中单个音是具有综合性表现力的单音,即腔化的单音。李西安在“音腔”的基础上加入直音、自由音和噪音。

谭盾在此部作品中充分运用单个音造型手法塑造多样生动形态的单音,从而表现中国民族传统的音响观念。具体体现如下:

1.腔音

音的腔化即对单个音的头、体、尾进行音高、力度、音色等润饰。腔音的音体具有稳定的音高感。音头和音尾通常具有偏离的音高并起到装饰性的作用。腔音横向延展过程表现为音的连续体。如谱例1所示,双簧管用#C音装饰音头D音(实音)模仿古琴右手“托”指法,D音腔体颤动模仿左手“猱”,构成虚音缭绕的音响效果,音尾的滑音则具有“复”的虚音滑行的细腻音效。整个腔音延展过程模仿出古琴“走音”的虚实结合的音色变化。在此作品中,谭盾把腔音结构移植到西洋管弦乐的织体写作中,用单个音艺术造型观念改造声部线条,使作品整体音响呈现出与西方传统管弦乐不同的富有中国民族音乐“形声美”韵味的具象的音乐造型感。

2.自由音

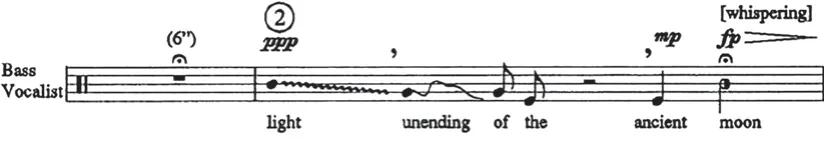

用于中国民族民间音乐中某种特殊音响造型,是单个音在滑动过程中形成的无音核的自由滑音。谭盾在此作品中使用了非固定音高记谱法,如谱例2、3所示,“旋律线”表现为一连串不稳定的音高滑行,此为自由音。这些自由音为作品塑造了或怪诞灵动、或宽阔澎湃的音响形象。

谱例2 男低音“韵白”

谱例3

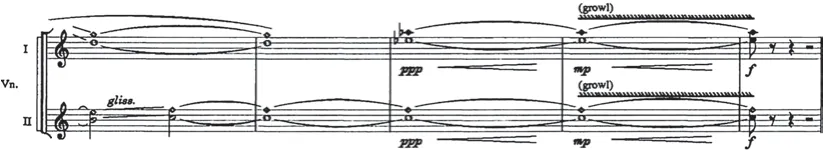

3.噪音

噪音在中国民族民间音乐中用于无固定音高的打击乐和有明确音高的民族乐器中。噪音不但可以单独作为整个音过程使用,而且可以在单音延展过程中通过改变演奏法发出。如谱例4所示,小提琴在演奏长音拉伸的过程中通过弦上压弓发出嘶嚎声,此刻乐音瞬间转变为噪音,期间音色、力度、音高发生了剧烈变化,达到了单纯乐音所不能企及的艺术表现力。

谱例4

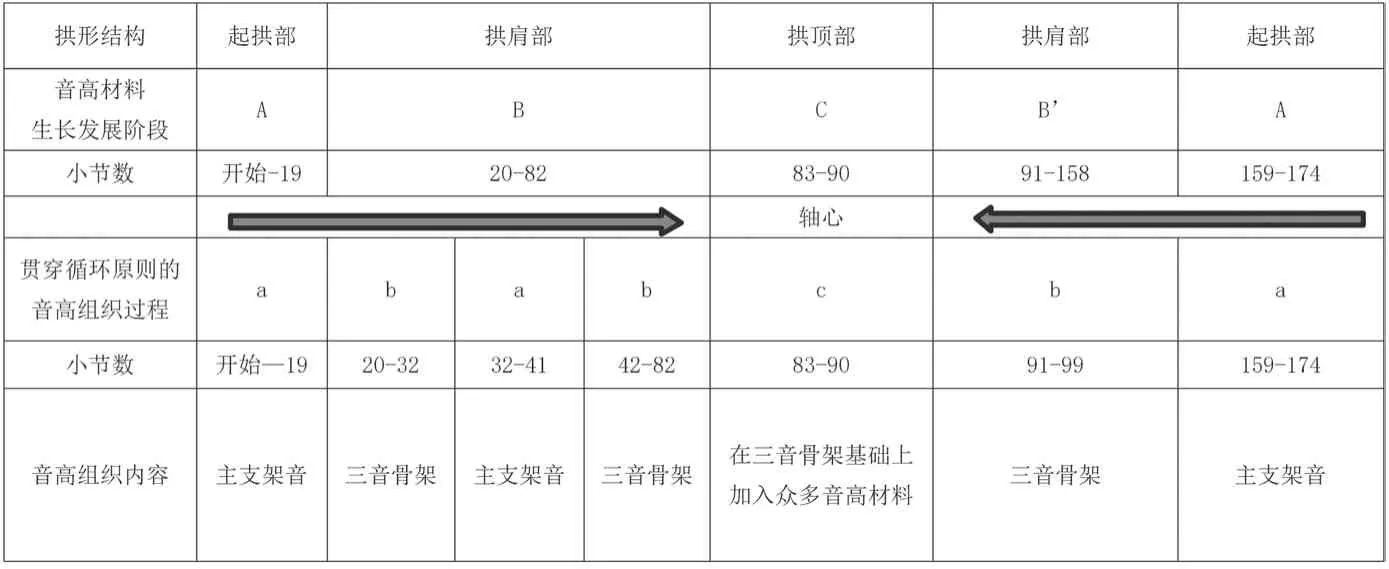

(二)音高结构的形态分析

谭盾选取D音作为作品音高系统的中心音,意味着所有音高材料组织都以这个音为中心,在预先设定的轨道上受D音牵引,围绕着D音转动。此作品音高结构可分A、B、C、B’、A五部分,是不等量对称的五部性“拱形结构”。整个音高结构过程使用了音程控制技术(如表1所示):1)A部分,从单音D开始铺排。D作为“主支架音”,起着统领作品音高结构组织过程的作用;2)B部分,即D音上下半音——bE和#C作为“子支架音”④刘湲:《歇尔西的“单一音”探析》,2003年中央音乐学院博士论文,第26页。在作品横向结构和纵向结构上起到了支持D音的作用,并与之构成稳固的三音骨架;3)C部分,即高潮处的音高组织在维持三音骨架基础上,加入众多音高材料;4)音高结构的逆行过程。全曲整体音高组织过程架构及其时间上发展的各部分和空间上拓展的音高结构形态是以D音为纬线、C部分为对称轴的立体空间结构形态。

1.整体音高组织过程架构

全曲的音高组织过程从一个音的贯穿起始。这个音就像整个音乐发展过程的基石。它的贯穿不仅使音高运动沿着预设的逻辑发展轨道运行,而且产生了一种对其他音高元素的统摄力——一种使音高元素有序发展的逻辑性过程与之相适应的向心力,从而使音乐在自身封闭性系统中体现出内在各层级连贯性,最终使音高系统整体架构产生秩序的确定性和稳定性。

表1 音高结构表

从时间上看,此作品音高组织发展过程循着“单一音”延展(A部分),单一音上下半音生两音(B部分),众音汇聚(C部分)然后逆向回溯到单音的逻辑线性过程,生动地阐明了在作品音高结构上隐含万物“始于一,终于一”的哲理。其逆溯过程同时展现了以C部分为纵轴的镜像对称,各发展阶段力量向中心靠拢的态势,音高组织系统呈现内在结构力流向。若把A部分看作结构力的水源,B部分看作结构力增长的顺流,C部分则是结构力的汇流。正如江河流水顺势而行,汇聚一处后依势聚散的自然生发过程,体现了天地万物周而复始、发展更替的生命繁衍与延续规律。

D音横向延展就像音高组织架构的纬线。音高组织结构因D音的横向延伸得以维持和稳固。这条纬线恰如音高结构过程的内在线性规律,生成作品的音高组织形态和音高运动秩序,体现了事物内在静态发展规律。D音在其发展过程中纵向上以D纬线为横向对称轴,上下半音生成bE和#C。三者共同形成稳固的三音音高支架结构支撑着音乐整体架构。其在音乐时间性的延展过程中,通过不同的外在形态、不同的三音结合方式等呈现了音高支架的稳定性和外在形态动态性的事物发展过程的对比与统一。

从空间上看,音高组织发展过程呈现着“扩张”“收缩”交替的形态。首先从D音起,D音纵向扩张上下小二度,并在音乐发展过程中,通过三个音不同的纵向组合,音程拓展到小三度、大六度、大七度等。音高材料一度呈现规模增长的态势。当其攀登到第一个高峰之后又迅速回落,收缩到基本三音骨架形态,甚至单音的紧缩形态。接着单音向前承续着bE、#C继续攀升和下潜,继而拓展出层递式多种音程关系,进而在音高空间中不断扩张。而每次的扩张都伴随着收缩。音高组织过程正是通过这种扩张收缩交替的潮涨潮落波浪式发展推动,最后达到众音齐发的高潮。音高空间由此被填满。高潮过后,音高发展顺势回落,呈现动态的收束过程。这样的音高组织过程体现了音高空间相对的“空”与“满”的辩证发展脉络,并且张罗了音高纵向运动的静态与动态交织的网络。

综上所述,音高组织过程架构体现了音高材料在时间上和空间上的动态发展,展现了音高发展的阶段性和总体性、扩张和收缩、生长和积累、静态和动态的对立统一的辩证发展过程。

2.整体音高结构

此作品的音高结构是五部性拱形结构形式。这种结构形式体现着以C为对称轴,两端结构部分“镜像对称”的结构间组织关系。拱形结构遵循着“起始、展开、再现”结构功能发展逻辑。整体音高结构分为起拱部⑤李小诺:《拱形音乐结构之研究》,上海:上海音乐出版社,2006年,第20页。(A部分)、拱肩部(B部分),以及拱顶部(C部分),并以C部分为中轴,左右呈逆序对应关系。音高材料从贯穿一个音开始,到构建三音支架,一度呈现了音高材料不断丰富的总体向上的单向线性过程。此过程至C部分音高材料容量的顶点。此后的音高结构过程即从这个顶点开始逐步回落,呈现音高材料不断减少的总体下行的单向线性过程。整个音高组织结构过程就如同桥拱,上升、顶点、回落。如果从音乐结构力学的角度看,音高结构的张力在向心力和离心力的共同作用下,也呈现形似“菱形”的发展形态。

进一步说,此拱形结构的两端呈非等量对称。以C部分为轴,全曲的音高结构可划分为前后两部分。前半部分(第83小节前)音乐时长约为12分50秒,全曲时长约为19分04秒。前半部分占全曲的比例约为0.66,接近于黄金分割比0.618。因此,C部分这个对称轴位于全曲黄金分割点上,即此作品拱形的音高结构中的对称关系是非等量对称。

《乐队剧场Ⅱ:Re》对单个音的陈述和艺术表现是通过单个音多种形态来实现的。整体音高结构则体现了严密的音程控制思维。D音及其上下半音生两音构成主、子支架音结构。这基础音高骨架是整个音高组织体系的核心材料,其核心音程则是二度,因此整个音高组织过程体现了以二度为基础音程进行音程扩张与收缩,而且音高材料的水平与垂直形态也以二度为核心进行铺排,可见二度音程是作品音高组织系统中具有中心作用的微观结构细胞。另一方面,尽管音高组织过程经历着音程动态收张,但是三音支架音结构依然稳固着音高结构的核心结构力,为整个音高结构系统带来较强的内聚力和逻辑性统摄力。

二、音响织体结构

基于精炼的音高组织构思,此作品没有明显的旋律主题建构、变形和发展,取而代之是音响事件的时间序进,以及音响事件间的空间构造,从而形成作品整体的音响事件结构网络。因此笔者认为,此作品的音响织体结构分析应先从作品音响材料出发,从微观上观察音响材料的编织方式——音响织体内部形态构造,进而从中观上观察音响织体横向组织过程以及纵向音响织体对位(模仿与对比),最后从宏观上把握整部作品的音响织体结构。

(一)乐队编制

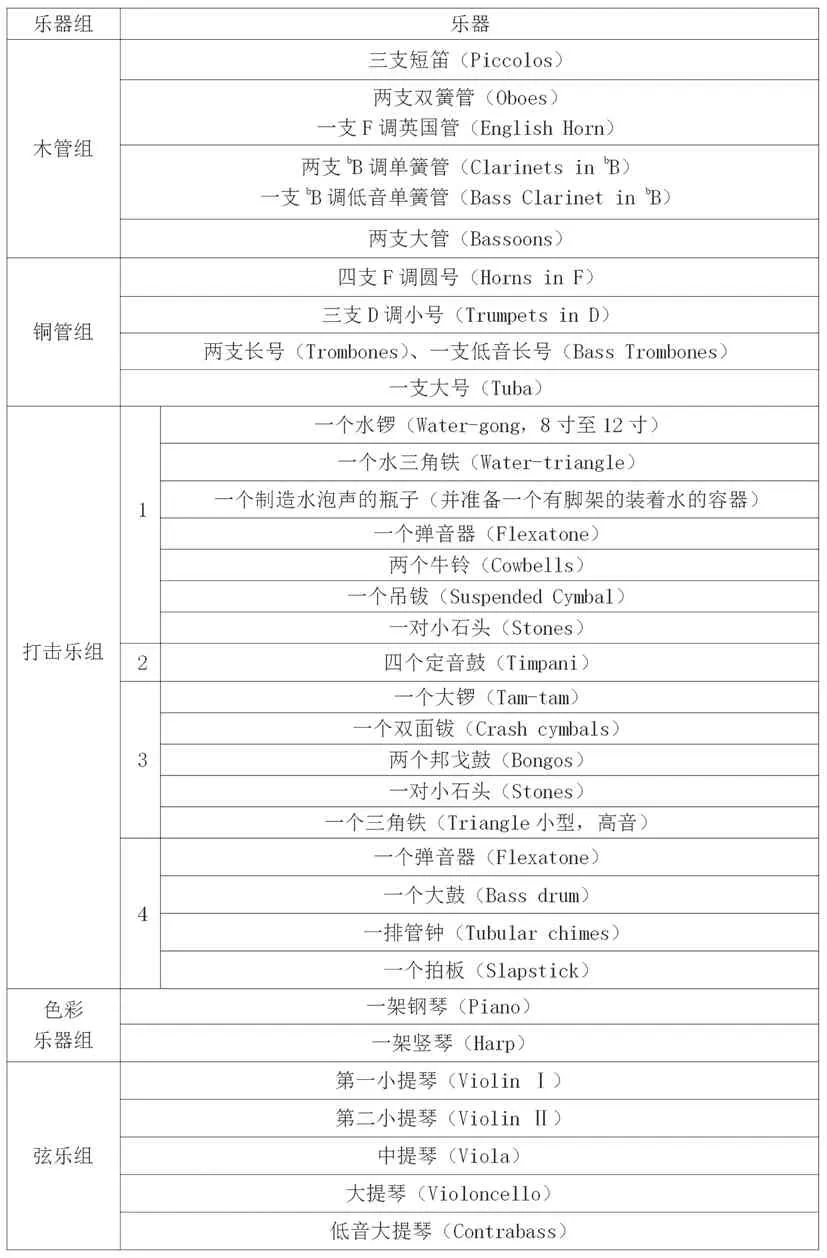

此作品的编制是有人声、观众参与、两位指挥配合的西洋管弦乐队编制。如表2所示,乐队编制为三管编制。

表2 乐队编制表

此作品乐队编制基本情况从如下三个方面体现了乐队编制拓展:一是各乐器组音域拓宽和性能增强。由整个管乐组的基本编制情况可见,作曲家着意拓展管乐组的音域,以使其在最低至最高的广阔音域空间中足以发挥其乐器性能,并展现宽广的音区色彩。大幅拓展的管乐组音域更能让管乐在演奏某些片段时拉大两极音区的对比,使各自音色剥离开来。二是各乐器组地位和作用相当。此作品沿用了20世纪以来管弦乐作品的乐队编制构思,提高了木管组、铜管组和打击乐组的地位和作用。打击乐组的品类和数量大幅增加,共有15种打击乐。当中除部分有确定音高击器外,其余为无确定音高击器:牛铃、吊钹、大锣等,还有一些自然乐器,如小石头、制造水泡的瓶子等。这样管乐组、弦乐组和打击乐组并驾齐驱,让整个乐队编制有如四支乐队结合。通过这样的器乐设置,作曲家能在作品中追求更缜密而宏大的声响效果,同时更能表现音色和音响的细腻变化。三是对传统配器法观念的更新。如果说传统管弦乐曲的配器原则是“共鸣”与“平衡”⑥彭志敏:《新音乐作品分析教程》,长沙:湖南文艺出版社,2004年,第686页。,那么此作品却刻意追求与之相反的做法:使每个乐器组的性能最大限度地发挥;刻意使用传统配器慎用的两极音区、两极力度的瞬间交替和频繁对比等,以极致地实现作曲家的音色理念,展现管弦乐个性。

(二)音色技法分析

1.拓展多种类演奏法与音色移植

(1)弦乐组特殊演奏法

第一,改变弦的发音位置。作品第76-77小节,在乐曲表现静谧空灵的意境中,第一小提琴、低音大提琴、第二小提琴、中提琴先后于琴马后以mf、sf、fff拨奏,模仿琵琶空弦拨奏,并在犹如琵琶左手在弦上向下滑动的长滑音间穿行,并形成了声部间“V”型往复走动的音色、音型、演奏法、力度卡农。

第二,同时改变弓、弦的发音位置。作品第132-142小节,弦乐组以极弱的力度逐个声部卡农式叠加演奏。弦的发音位置逐渐从靠指板、靠琴马、琴马上再回到靠琴马。此时配合旋弓演奏法⑦常平:《20世纪管弦乐作品选例分析》,北京:中央音乐学院出版社,2016年,第60页。,用弓毛逐渐旋转琴弓至弓毛与弓杆同时触弦,继而旋转至弓杆触弦,最后背弓靠指板,逐渐以虚音拉伸至淡出。单个音的延展过程通过改变触弦位置并与旋弓演奏法配合,产生了极为细腻、丰富的音色变化:从靠指板的黯淡音色到靠琴马的明亮音色再到琴马上的尖锐音色。这些细腻变化的音色由于弦乐组各声部渐次叠加,从纤细、虚弱越发厚润、明亮,演奏法的细致安排呈现线条化和立体化共融的音色变化生动形态,厚薄、细润、疏密、虚实交融,营造了中国民族音乐微势缥缈的意境。

第三,调节弓弦间张力。一是弦上压弓,如谱例4所示,在演奏记号处,弦乐以弓压弦,在强力弓压摩擦琴弦的一瞬间制造出音色粗砺的强噪音,把中国民族乐器二胡、胡琴等拉弦乐器“重压弦”的猛烈拉奏产生的噪音音色移植到西洋弦乐中,制造出与前面段落抛弓结合滑奏和泛音的继发性连动演奏所产生音色发虚的乐音所不同的结实噪音。二是弓杆拉弦,作品第83小节,第一小提琴、第二小提琴与低音大提琴在演奏时翻转琴弓,用木质的琴杆拉过琴弦。由于两者摩擦时琴杆对琴弦的抓力变小,由此产生的音响较为稀疏和发哑,藉此模仿二胡、胡琴侧弓拉奏的干涩音色。

(2)木管组特殊演奏法

(3)铜管组新演奏法

铜管组滑动弱音器,作品第55-57小节,小号在弱奏D音时先加入弱音器,随此单音拉伸的过程滑动弱音器,到除去弱音器。这样被裹住的音色逐步打开,从朦胧纤薄逐渐变得轻柔细腻,作曲家借此改变铜管乐器金属性质刚劲、粗犷的音色属性,使之向中国民族音乐“秉性中和”气质靠拢。

2.开拓新的发声源

谭盾在其音乐创作中贯彻较为独特的理念是“自然音乐”,他从中国五行元素中提取金、木、水、土制作“自然乐器”:金对应“水锣”“水三角铁”等;木对应“纸乐”;水对应水泡、水的搅动等;土对应陶埙、陶钟等。谭盾在此作品中使用了石头、水锣、水三角铁、纸乐(翻谱)、水泡等自然音乐元素,为作品增加更多自然之声。

(三)音响织体结构的形态分析

过去“共性写作”时期曾强调声音四要素(音高、音值、音强、音色)中的两要素——音高(刻度化“音高”)和音值(节律化“节奏”)在音乐结构中的统治作用,自20世纪上半叶开始,其余两要素均被提到具有作品结构力作用的地位上。由此声音四要素同等被作曲家在新音乐创作中充分考虑、利用和发展。这一转变体现了从注重乐音与乐音间的编排组合而构成旋律主题和节奏律动,并在此基础上形成和声、复调、配器等的“律音材料”构建,到关注“声音”本身——声音属性的创作思维的根本性变化。从声音属性的角度出发,“律音材料”突破刻度化的音高、节律化的音值、常规化并依附于乐音的音色等的藩篱,向更广义的“音响材料”概念外溢。“音响材料”是发声体振动过程中声音属性的形态化音响个体⑧徐志博:《音响思维研究》,2011年上海音乐学院博士论文,第40-41页。,它强调的是声音个体的造型态。音响是通过“音响材料”编织、组合并呈现一定形态轮廓的艺术形式。那么音响与织体的关系是外部形态与内在构造的关系。如果说音响是织体外在形态并诉诸听觉的完型结构,那么织体则是音响内在构造方式,而构造素材是“音响材料”。所以音响织体合起来既有音响内部的组织方式也有音响外在的呈现形态之内涵。

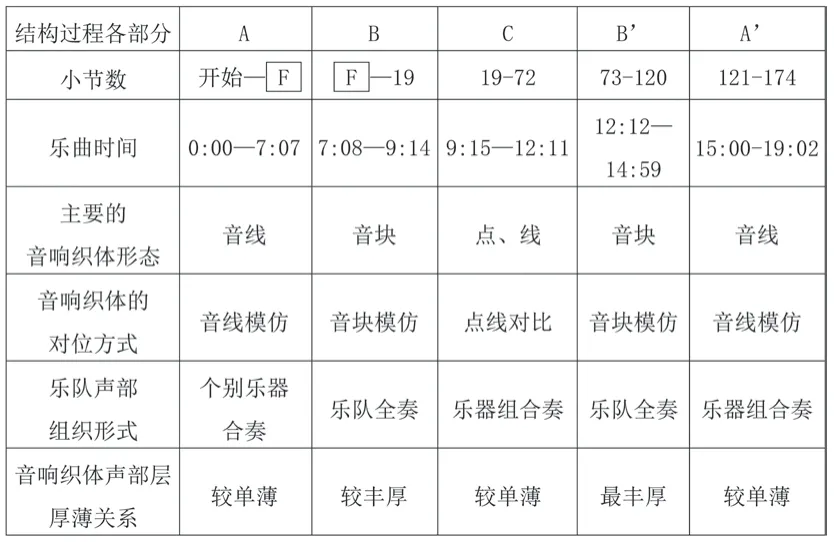

《乐队剧场Ⅱ:Re》中,谭盾以音响材料构筑作品的音响结构,他以律音材料的精炼搭起“音响材料”整体呈现的庞大架构。根据音响织体间的模仿与对比关系,整体音响织体组织过程可以分为A、B、C、B’、A’五个部分。(见表3)

表3 音响织体结构表

音响织体组织结构过程呈现了带有倒装再现的五部性结构。这种以音响织体的组织作为乐曲发展过程的结构手段之一,体现了音响织体在时间上“呈现”“连接”“展开”“再现”等结构功能的逻辑关系,在纵向上相互模仿、呼应、对比、互补等互动关系,构成了乐曲音响结构具有系统性的关系网。

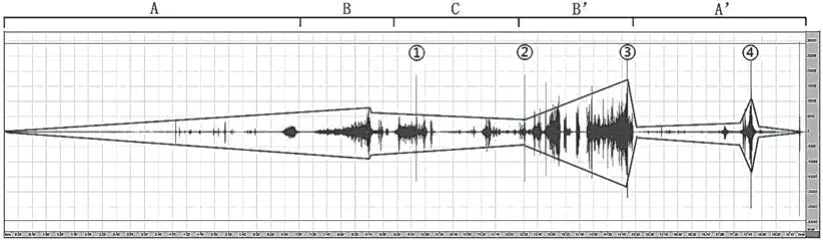

结合乐曲音频波形图(如图1所示),我们可以从另一个侧面了解音响织体组织进程的规划细节:图中①、②、③、④标注的纵长细线分别代表了第29、75、118、158小节打击乐强奏的四个鸣响位置。它们接近于C、B’和A’开始和结束的结构处。由此可见,作曲家设计打击乐强奏,以提示音响织体组织进程的结构部分。我们还可进一步发现,乐曲A部分和A’部分对称地平均音响能量较其他部分小,而全曲音响织体的能量最高点则集中在B’处。整体音响能量动态地呈现了由A部分向B部分逐渐积累、攀升后,C部分下降,再急剧猛增到B’。在B’结束处,音响“断崖式”消退,回归到A部分弱态,展现了音响能量整体戏剧性变化和空间性扩张与收缩的总体态势。从音响能量变化形态的角度看,这张波形图清楚地显示了乐曲音响能量进程较少呈现渐进式、“橄榄型”的规律性变化,较多呈现非连续性的“断崖式”戏剧性变化——从最强力度急剧转变为最弱,甚至无声,产生了极强的音响戏剧性张力。这种骤变式音响强度和能量变化集中在密集音块奏鸣的B’部分。

图1 乐曲音频波形图

三、音响空间结构

《乐队剧场Ⅱ:Re》由于作曲家在音乐厅中散布的乐队布局巧思,形成了在音乐客体空间中不同位置发声源之间的音响方向性运动及其层次性地叠加与辐射性扩散,从而构筑了存在于音响客体空间的整体多层次、多方向共融的音响空间。

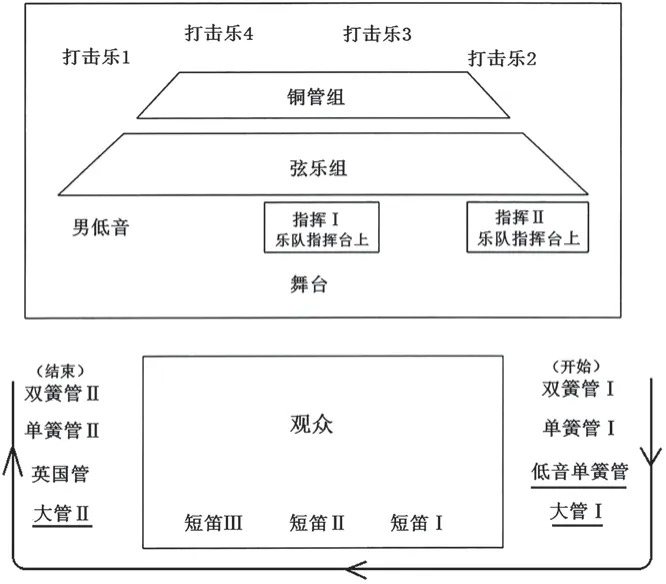

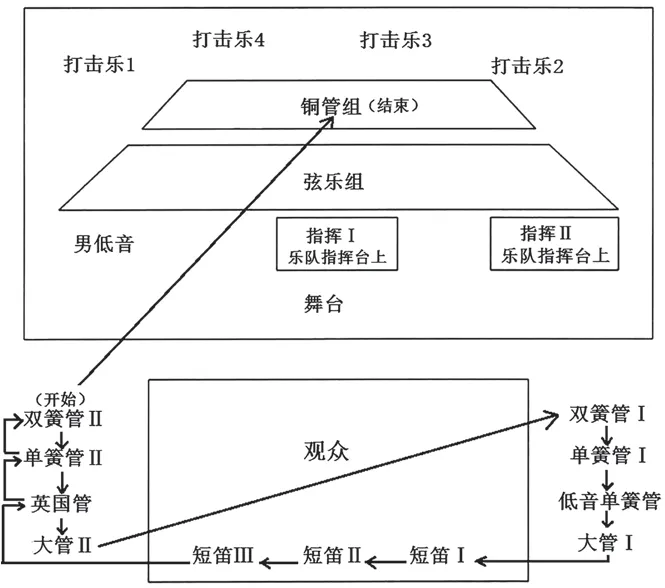

(一)乐队剧场空间布局

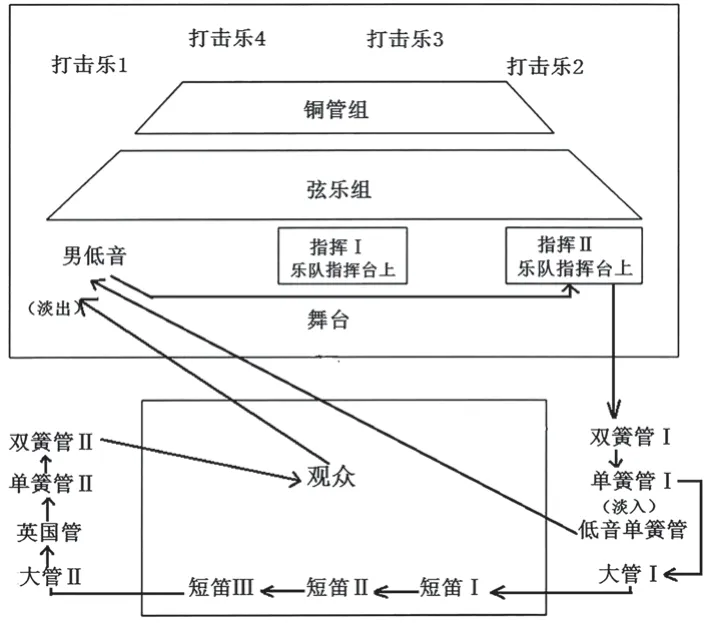

此作品采用了一种把观众包围在环形内的乐队布局设计。十一位木管组演奏成员环绕着观众后方的半环形站位分布在剧场观众席间。舞台上除了两位指挥和男低音外,前后位置依次为弦乐组、铜管组和打击乐组。指挥Ⅰ面向舞台上的乐队,指挥Ⅱ面向观众席的同时站在与指挥Ⅰ一前一后、能互相照应的位置,男低音则站在舞台的左侧。

(二)音响空间结构的形态分析

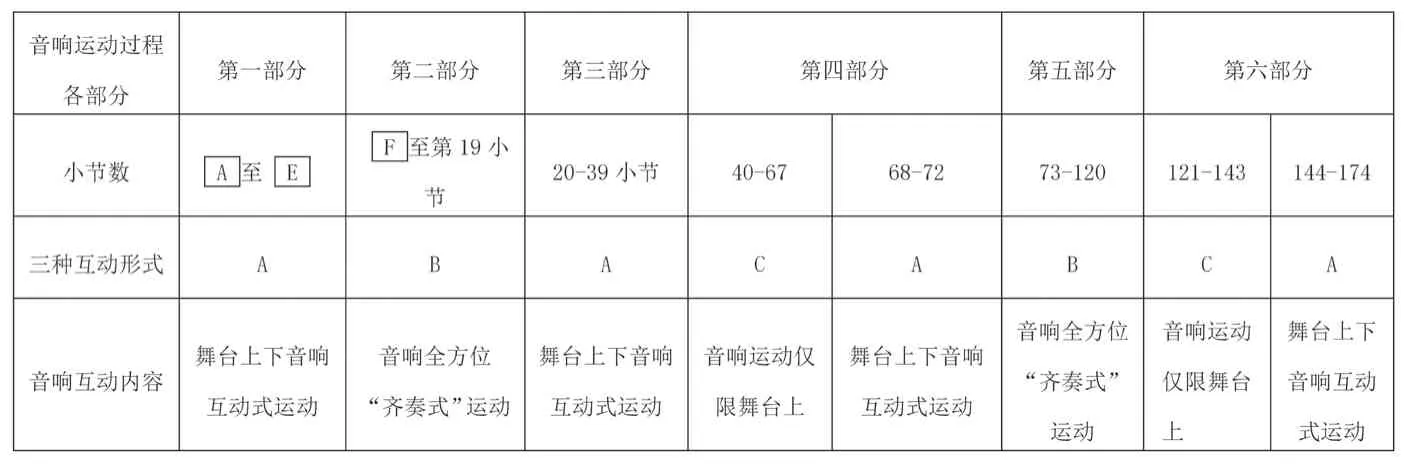

此作品音响空间运动为舞台上的乐队、舞台下围绕观众席的木管组、剧场中央的观众席三方互动,形成了木管组群声响交互、舞台上下双向交流、观演交融的多向多维的音响场域。舞台上下双向交互式音响运动、音响全方位“齐奏式”运动、只有舞台上的音响运动三种音响空间互动形式按照作曲家表现音乐剧场内容相继出现,音响的空间运动如同用音响表现剧场戏剧性动作,使“音乐”与“剧场”在音响运动中融合。如表4所示,乐曲的整个音响空间运动过程可分为六个部分。

表4 整体音响空间结构表

第一部分,如图2所示,从观众席的低音单簧管淡入开始,随后音响运动到舞台上男低音“hong mi la ga yi go”吟诵,再依次叠加指挥Ⅱ哼鸣后,音响运动回到观众席,并按顺时针运动方向从观众席右、后、左传递并叠加,最后经过观众席返回舞台。整个音响运动围绕着观众席运动了一周。音响沿着环形路径运动过程中递进式叠合,形成了笼罩于音乐厅由弱渐强的共鸣声场。而发生音响的运动与叠加的位置就集中在舞台前方和观众席处。

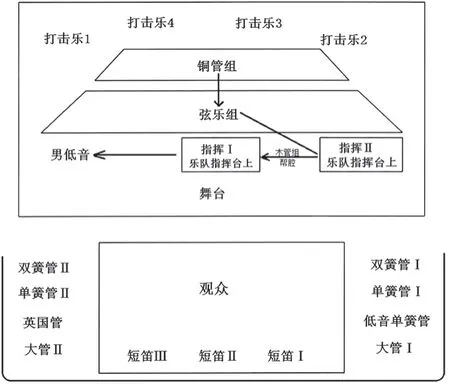

图2 第一部分音响空间性运动图示a

指挥Ⅰ无声指挥后,音响运动场域集中在舞台上。如图3所示,在铜管组和弦乐组成员相继哼鸣的音色背景中,指挥Ⅱ借鉴京剧“韵白”依字行腔与英语发音相结合的形式,念诵“Mountains birds flying none.Paths and Traces gone”(千山鸟飞绝,万径人踪灭。)台下木管组成员重复声尾“Gone”的“帮腔”回应。指挥Ⅰ念诵“Great sound can be heard only in silence.”(大音希声),男低音以原始声线嚎叫“Silence”呼应指挥Ⅰ句尾。

图3 第一部分音响空间性运动图示b

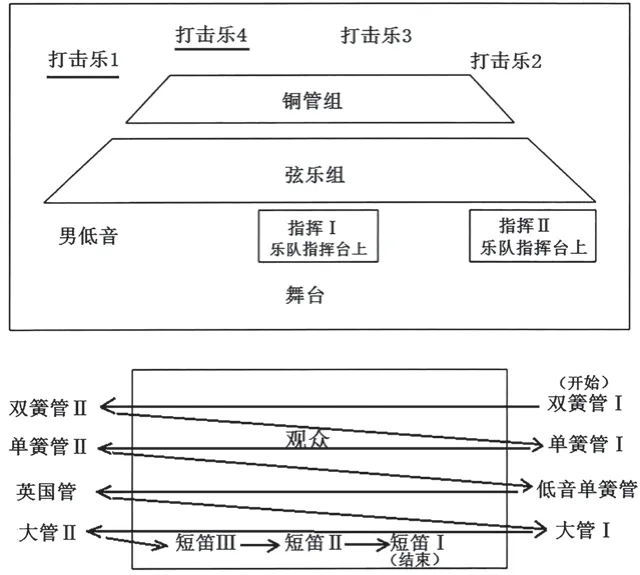

第二部分,舞台上大提琴、低音大提琴同时以弱奏形成音色背景,木管组从双簧管Ⅰ开始用簧片演奏自由音(如图4所示),后双簧管Ⅱ、单簧管Ⅰ等依次加入,形成从右往左、往返的“Z型”线性传递的声向轨迹,并在声部叠加的动态音响运动中形成了由弱渐强的整体音效。木管组音响左右往复运动与叠加在剧场内形成了立体化声向流动的音响空间。

图4 第二部分音响空间性运动图示

第三部分,舞台上下音响双向联动。音响运动先由弦乐组震奏开始,木管以颤音方向性叠加呼应之。如图5所示,木管组先从低音单簧管起叠加单簧管Ⅰ,随后以相隔半拍时差,依次从左往右,往返式叠加木管组颤奏,最后声响往复运动顺延到高音区的三支短笛,完成了整个由低音区向高音区叠加、左右声响流动的三维“微复调”音群。然后台上铜管组对木管组音群加以模仿、叠加,形成了台上台下音响的双向交流。

图5 第三部分音响空间性运动图示a

从第22小节起,木管组从右到左环形叠加腔音音线(如图6)。从木管组分离出来的低音单簧管、大管Ⅰ、大管Ⅱ与铜管组协同,与木管组腔音音线对置,形成舞台上下音响“对唱式”互动。到了第29小节,四个乐器组、男低音以室内乐合奏形式形成了音响在剧场内的全方位流动。

图6 第三部分音响空间性运动图示b

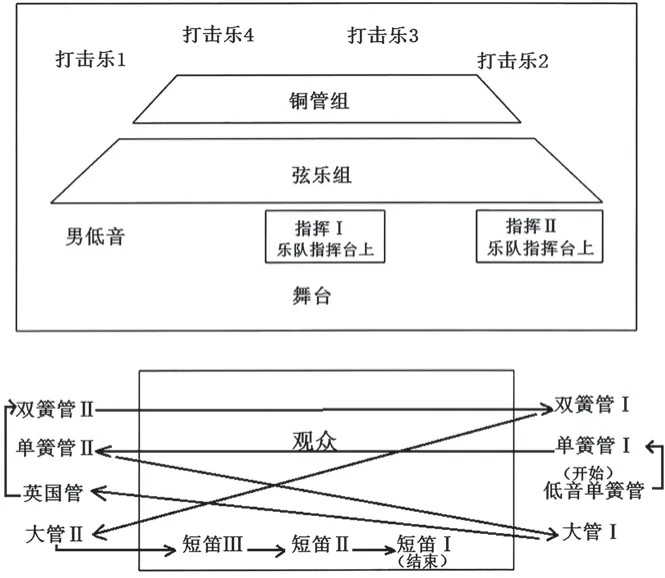

第四部分,这部分开头(第40-67小节)只有舞台上弦乐组和铜管组点线互动。到了第68小节,木管组开始短促音点的音响点描式运动。如图7所示,此时木管组回应第22小节“顺时针”环形运动,依“逆时针”进行音点运动。从双簧管Ⅱ开始,音响先在左面依次传递到大管Ⅱ,后直接跨越观众席上方,延伸到右面并继续沿着观众席外围传播,经过三支短笛后,再返回到左面的英国管、单簧管Ⅱ、双簧管Ⅱ,完成了木管组整个音响运动,后音点运动传递到台上,对接铜管组的音点运动。整个过程的音点运动实现了左右声道环绕的立体运动,并与前置声道进行了无缝连接。整个声向流动能让观众感受到左-右-后-左-前的音响方向性动态运动。

第五部分,这部分可按照音响鸣响的方位,即以观众为中心的“四方之相”(乐队)和观众的“中相”,分为两次级部分:1.乐队强奏音块把观众包裹在乐队四方的音场中,整个音乐剧场空间因乐队“笙管齐鸣”而笼罩着巨大的声场。2.观众和乐队,形成了在剧场空间内大规模溢满的声场效果。

图7 第四部分音响空间性运动图示

第六部分,剧场空间在巨大声场盈满后,忽而“人去楼空”,只有余韵尚回荡在空中,空灵的水声把声响引回舞台上。

木管组音响运动路径大致有三种形式:1.“半环形”运动路径;2.“Z形”运动路径;3.两种路径混合形式,如表5所示:

表5 音响运动路径表

综上所述,此部作品利用乐队在剧场中分散的空间布局,把音乐表演舞台扩展到整个剧场空间,舞台上的乐队、舞台下围绕观众席的木管组、位于剧场中央的观众席全方位互动,形成了木管组群声响交互、舞台上下双向交流、观演交融的多向多维的音响场域。舞台上下双向合奏式互动、齐奏式联动,以及舞台上的单独呈现三种音响空间互动形式让人联想到唐代诗人白居易《立部伎》一诗所述:“堂上坐部笙歌清,堂下立部鼓笛鸣。”音响空间运动如同用音响表现剧场戏剧性动作,使“音乐”与“剧场”在音响互动中水乳交融。

结 语

本文从音响的最小细胞——“单个音”开始,阐述《乐队剧场Ⅱ:Re》的音响结构技法与音响结构思维。谭盾把单个音过程体中音高、音色、力度等音响特征的偏离植入到作品的音响结构细胞中,从最小的单位开始融入中国民族的线性思维。单音成线,线成层,层成体,逐步构造音响织体形态,并通过音点、音线、音块之间互动而达成呼应、转化、融合等整体音响织体构架过程,从而构筑整个作品音响结构的“起承转合”。

最后,笔者赞叹于谭盾这部作品的精致巧思,从如下三个方面总结此作品在没有直接使用或改造使用中国民族音乐旋律、音调等民族音乐素材的情况下,如何运用中国民族音乐意象把“民族魂”巧妙地融入音响作品中。

(一)单个音造型的艺术性表现

我国民族音乐中最为独特的音乐思维是把单个音作为一个线性过程看待:把单个音分成头、体、尾三部分,分别进行精细雕琢和塑型,以使单个音在延展过程中表现出曲折绵延、虚实结合的千姿百态。腔音在单音延展过程中发生音高、力度、音色的细腻变化创造了中国音乐的独特魅力,可谓“一音一世界”。谭盾在此作品中从单个音“Re”着手,用各种艺术手法表现多样生动形态的D音,音头加入滑音、多种节奏型等装饰,音体跳、震、颤、滑、滑颤结合,散音、实音和泛音,音核激发的进与复等,音尾拖腔、滑音,可谓把对中国古琴“吟、猱、绰、注、剔、勾、历”等演奏技法的各种想象都融到这部作品的单个音表达中了。

(二)中国民族音响意象的艺术性表现

谭盾在这部作品中最引人注目的音响造型之一莫过于大面积使用自由音和噪音。当中木管组簧片或接口吹奏、铜管组吹嘴吹奏、弦乐组弦上压弓等,使用了有相对时值和节奏或节奏自由的滑音、颤音、移植腔音结构等方式对自由音和噪音进行造型,仿如中国古琴“滚、拂”、吹奏乐的虚音滚吹、琵琶的“煞”等音响造型艺术,给作品带来了丰富的民族乐器的音响造型感。再精雕细琢,有如中国书法运笔的腔音延展音色中,自由音和噪音的音色就如浓重泼墨般洒脱自如,可谓“一文一武”。弦乐组在长滑音间穿插的马后拨奏,犹如琵琶空弦的“拢抹复挑”,如珍珠落玉盘,绕梁三日。打击乐中使用牛铃、大锣、钹、大鼓等中国民族打击乐,配合管乐组吹嘴滚吹、长音嘶吼等,仿似中国民族音乐“笙鼓齐鸣”的热闹景象。小石头节奏紧迫的密集互击,与木管组的长音对位,有如中国民族音乐中“紧打慢唱”的板式对位。打击乐在此部作品的民族化音响展衍中占有着不可替代的角色,正所谓“半台锣鼓半台戏”。

(三)中国民族空间观念的艺术性表现

中国殷人时代就有东西南北的“四方”观念。谭盾在此部作品中把管弦乐队环绕观众席四周分布设置的乐队空间布局,实际上是把中国古代的“四方”观念引入到乐队空间布局中,“借古喻今”以配合他“祭祀剧场”的设计构想。“仰取象于天,俯取度于地,中取法于人。”⑨[汉]刘安等撰:《淮南子》,冯国超主编,长春:吉林人民出版社,2005年,第475页。谭盾把观众放在“四相”的乐队中间,藉此塑造“四方之中”——人的中心地位。从整个乐队空间布局构思看,作曲家在此部作品中带入中国古代傩仪的方位观念,并藉此表达“天人合一”的哲学思想,十分耐人寻味。

总的来说,谭盾在《乐队剧场Ⅱ:Re》中把中国民间音乐的乐音造型、音响造型、民族乐器的乐声、中国民俗信仰、中国传统的音乐美学思想、古代先贤伟大的哲学观等,通过管弦乐写作手法、西方作曲技术和综合的艺术手段等,将这些智慧“共冶一炉”,创造出充满中国民族意象的洋声古韵的音响世界。