汉唐恩赦制度的变迁

尤佳君

(华东政法大学 法律学院,上海 200063)

中国古代恩赦制度源远流长,《周礼·秋官·司刺》的三赦三宥之法即体现出先秦时期的恩赦观念。汉代大赦制度化代表着恩赦制度体系初步确立,它在经历了魏晋南北朝隋的发展完善后, 最终于唐宋时期成熟,并为元明清所继承。

学者对恩赦的定义多局限于免除或减轻犯罪者刑罚的方面,实际上其内涵远不止于此,恩赦制度是赦罪、 给予赏赐以及通过颁布文书贯彻君主意志等一系列举措复合而成的制度, 其内涵在不同历史时期有所区别。汉唐正是恩赦制度革新的重要时期,唐朝既继承了汉朝恩赦制度的基本框架, 又与其在诸多方面有显著区别。

学术界对相关问题的研究呈现出宏观与微观论述相结合的特征, 前者将历代赦免制度作为整体对象进行研究,后者聚焦于汉或唐恩赦的断代研究,或是对其中某个专门问题加以讨论, 勾勒出这两个朝代恩赦制度的全貌,但也有些许不足,上述研究成果鲜有对恩赦制度的断代比较研究, 较少有中观层面的剖析, 也未更进一步分析恩赦变迁背后的影响因素。 因而笔者拟对由汉至唐的恩赦制度之变迁予以探究,从两个朝代的恩赦类型、效力范围与限制、职能、仪式等方面进行细致比对,找出其显著改变和相对恒定的部分, 考察在中国古代专制主义背景下恩赦制度的演变原因。

一、多元变化:恩赦类型之增减

沈家本对汉代恩赦的分类过于琐碎, 且划分标准不统一[1](529-690)。 邬文玲则把赦免分为大赦、特赦、赦免性减赎和赏赐[2](37),但恩赦中的赏赐内容与赦罪内容经常并存。汉代的恩赦应分为大赦、特赦和赦免性减赎。 汉代恩赦的基本框架与类型大多为之后的朝代所继承,恩赦能够制度化并流传后世,得益于国家分裂时期格外重视正朔的政治环境, 并立的政权为表明自己的正统性都尽可能地继承或效仿汉制。及至唐代,在保留了大赦、特赦、减等基础上,恩赦的种类又有所扬弃。

(一)替赎的绝迹

汉代特别是东汉常用的以诏赎罪, 替赎具有适用条件的临时性和替赎物品数量的任意性, 替赎的法律效果既可能是赎免其罪, 也可能是在一定程度上减轻刑罚, 它到唐代已经完全被法律规定的赎刑制度所吸收。替赎和其他类型的恩赦之区别在于:减免刑罚以犯罪者缴纳一定数量的爵、缣、粮食或钱为条件,而其他只是君主对臣民单向的恩赐。替赎要求犯罪者缴纳的代价十分沉重,“赎完城旦舂六百石直钱四万;髡钳城旦舂九百石直钱六万”[3](190)。 如此高昂的赎金之下,有罪之人为求减免刑罚则无所不为,如天汉四年曾令死刑犯以五十万钱减死,“豪强吏民请夺假贷,至为盗贼以赎罪。 其后奸邪横暴,群盗并起,至攻城邑,杀郡守,充满山谷,吏不能禁”[4](3278)。高额赎金会激化民间矛盾,权衡利弊,将任意性较大的替赎弃置, 完全交由法律来调整赎罪则能缓和赎自身存在的矛盾。

(二)德音的萌芽

德音在所有类型中出现最晚, 而唐代正是其含义转向一种恩赦类型的肇始。 唐人语境下的 “德音”并非专指赦免, 而是对皇帝所下达之语言文字的美称, 在唐代的政治实践中又逐渐演变为两种专门称谓,“一类是对皇帝语言或命令的泛称, 另一类是特指皇帝的某一份诏书”[5](102)。

唐代出现了以德音命名的文书, 并开始与恩赦相联系,但终唐一世,德音仍未成为制度化的恩赦种类,这表现在并非所有德音都具备赦罪内容。不具备赦罪内容的德音一般只包含赏赐和放免赋税的内容; 唐中后期具有赦罪内容的德音又以规定减等居多。唐代的部分德音虽具备恩赦特征,但仍处萌芽阶段。

(三)录囚性质的变化

录囚制度首见于汉朝,最初为地方官的职责。东汉皇帝有时也会在面临重大灾异、接受大臣劝谏、体察地方政治等场合下被动地亲自主持录囚[6](650)。 汉之录囚是纯粹用以理冤的制度, 无论程序还是实体内容都与恩赦迥异。

录囚的性质在唐代发生了根本变化, 从理冤转向赦免。唐初录囚仍因循汉制,此后逐渐演化出了并行发展的两条线:一条以理冤清案为核心,只不过负责的官员转移到了中央的大理卿; 而另一条线由君主亲自录囚发展而来,唐代为其注入了恩赦的内涵。

干旱是唐代录囚的常见原因, 阴阳五行学说将刑狱有冤视为干旱的诱因之一, 保障农业生产相比查明案件处于更优先的层级, 因此为确保没有冤狱宁可放纵本不该赦免之人。 录囚的赦免范围和幅度具有不确定性, 由于缺少法律有效约束带来的任意性,加之以皇帝的录囚诏书多以赦宥为原则,它在确立为恩赦的一种类型后旋即被君主滥用。

二、法网织密:效力与限制之完备

伍操认为中国古代始终缺乏有关恩赦适用情形、程序和效力的规定[7](65),此观点似乎失之于片面。恩赦法制的基本框架于汉代时就已初建, 从效力与限制方面日渐完备的规定, 可知唐代法律在此基础上逐步织密法网的倾向。

(一)恩赦效力范围之变迁

其一是对恩赦时间效力的不同规定。 汉代绝大多数恩赦并没有规定生效时间,《后汉书·酷吏列传》载周纡任勃海太守时 “每赦令到郡,辄隐闭不出,先遣使属县尽决刑罪,乃出诏书”[8](2494),说明恩赦是在恩赦诏书送达并公布后才生效。

唐代恩赦的生效时间明确规定于唐律中:“赦书原罪,皆据制书出日,昧爽以前,并从赦免。 ” 代表皇帝对罪犯赏赐的恩赦理应在阴去阳来、 万物复苏之际向世人昭示。当然,皇帝个人意志始终凌驾于法律之上,唐代也存在数例突破该原则的赦书。

唐代恩赦生效时间比汉代更有确定性, 原因首先是交通更加便捷,唐代有发达的驿站体系,赦书传达时间大大缩短。 其次,唐代基层初审、节级判决的司法制度与死刑覆奏制度, 减少了赦书已生效但在送达期间囚犯被执行死刑的情况。 此外,唐律将 “闻知有恩赦而故论决” 归入 “官司出入人罪”,用严厉的刑事手段防止官员不出赦书而论决的做法。

其二是对恩赦适用对象的继承和发展。 在唐代赦书中,“已发觉、未发觉,已结竟、未结竟” 的法律惯语使用频率非常之高。 它们准确概括了恩赦所适用的对象,从形式角度上述惯语沿袭自南北朝,汉代赦诏自始至终未曾使用过;而在实际的赦免人群中,汉唐也有所异同。

唐律解释已结竟为 “长官同断案已判讫”,反之,未结竟指人犯已被收捕但尚未作出最终判决。 汉唐恩赦对此采取相同的态度, 即对两者都发生赦罪的效力。 唐代赦书已明确写明,自不必多说;史书记载“赦徒作阳陵者死罪”[9](147),与赵娥复仇自首后遇赦得免的案例[10](2794),都反映唐代奉行相同的处理方式。

“已发觉、未发觉” 针对未被官府抓获的犯罪者,区别在于其犯罪事实是否被揭发。 已发觉而未被官府擒获,一般伴随着犯罪者逃亡的事实。《唐律疏义》规定:“赦书到后百日,见在不首,故蔽匿者,复罪如初。 ” 而从秦《法律答问》中 “会赦未论,又亡,赦期已尽六月而得,当耐” 能看出,逃亡后须在赦期内自首才能得到赦免的规定一脉相承。关于未发觉者,汉代的实践表明一般会将未发觉者一并赦免, 但是个案之间结果殊异。即便汉平帝践祚大赦诏申明 “有司无得陈赦前事置奏上。有不如诏书为亏恩,以不道论”[9](348),但有时依然追究赦前犯罪, 如对解万年的处罚:“虽蒙赦令,不宜居京师。 其徙万年敦煌郡。 ”[9](322)唐代把不举奏赦前事吸收入律,《唐律疏义》云:“诸以赦前事相告言者,以其罪罪之。官司受而为理者,以故入人罪论”, 从而保障赦免未发觉者的要求得以贯彻。

(二)赦免的法律限制由简至繁

如果说恩赦是对中国古代刑制的补充, 用以纠正严刑峻法、宽缓社会矛盾,那么以法律限制恩赦又使它在法制的框架下运行,不至于严重干扰司法、动摇维系社会共同体的价值基础。

1. 赦免排除特定犯罪范围扩大。 汉代皇帝有时会赦免某些不当得赦者以显仁德,“其谋反大逆及诸不应宥者,皆赦除之”[11](119)。 谋反大逆作为最严重的危害皇权犯罪,法律规定遇赦仍不原宥。《史记·酷吏列传》记载 “狱久者至更数赦十有余岁而相告言,大抵尽诋以不道以上”,不道以上的罪名经多次恩赦仍会被追究。《二年律令·贼律》规定和《奏谳书》所载案例显示不孝、不自占名数、匿无名数者、吏盗值过六百六十钱等罪行亦不可得赦[2](78-79)。

《唐律疏义》说明了常赦所不免的内涵:“常赦所不免者,谓虽会赦,犹处死及流,若除名、免所居官及移乡者。 ” 除了法律规定的限制,当权者也会依据社会环境的需要,特别强调惩治某些犯罪,在恩赦中表现为注明不赦免某些犯罪。

2. 对闻知有恩赦而故犯的规制从无到有。 史书保留了一例汉代预知有恩赦的情况:“河内张成,善风角,推占当赦,教子杀人。司隶李膺督促收捕,既而逢宥获免;膺愈怀愤疾,竟案杀之。” 有学者据此认为汉朝 “已经预先知道将要赦免而故意犯罪者不得赦免”[12](19),若按当时的法律遇赦不免,为何李膺 “愈怀愤疾”? 事实可能恰好相反:由于恩赦缘由的多样化和天子赦免的随意性, 不可能形成普遍的预测降赦从而犯罪的情形, 立法者也就没有考虑到这一情况从而特别规制。

恩赦制度基本定型之后,祭祀、灾异等往往伴随着恩赦,恩赦的可预测性增强,奸猾之徒抱着恩赦将出的心理趁机犯罪,反而更加恶化社会治安,迫切需要通过法律限制对闻知到恩赦而犯罪者的赦免。《唐律疏义》云:“诸闻知有恩赦而故犯……皆不得以赦原。 ”唐代在总结历代经验的基础上, 配合恩赦常态化而作出这项规定, 使得恩赦不在提前知悉恩赦而故意犯罪者的身上发生效力。

3. 对赃物的处理从一概免除到征收特定种类。东汉王符描述赦免 “令恶人高会而夸诧,老盗服赃而过门,孝子见雠而不得讨,亡主见物而不得取”[13](178-179),赦免后还没征收完毕的赃物将不再追回。 赦后就不再征赃, 犯罪者应受的刑罚和赃物退还的责任就一并免除了。

唐代对赃物会赦征收问题有着全面的规制方案,根据赃物性质、犯罪者情况和犯罪的社会危害性分层次区别对待。 唐律将 “六赃” 按两类处理:强盗、窃盗、受财枉法会赦仍要征收;受财不枉法、受所监临、坐赃若已被用尽,则恩赦原宥之。 国家公权对私权保护在对赃物征收的过程中演进。

三、政治赋能:职能之演进

在汉唐两个朝代各自的不同阶段中, 恩赦文书的基本文字结构发生了变化, 在此之下蕴含着恩赦职能的重大变革。通过研究不同阶段的恩赦文书,可探查恩赦职能的扩大及其重心转移。

(一)汉代以推恩为核心的恩赦

汉初赦诏文字简练, 一般只交待恩赦的原因与范围。这一阶段的赦诏是纯粹用以减免刑罚的文书,注重实用性,因而直截了当,无过多文字修饰,鲜有赦罪之外的内容。

文景之际赦诏结构发生了显著变化。 文帝的践祚大赦诏开启了演变的进程, 在说明恩赦的缘由以及范围后,另外附加了一段由赐爵、牛、酒和酺组成的赏赐内容。 其后,景帝在恩赦中多次附加 “赐民爵一级” 的内容,使其逐渐形成惯例,由赦免原因、范围、赏赐构成的恩赦文书模式由此固定下来。晁错的《论贵粟疏》将赦罪和爵位联系起来,刑罚和赏赐是先秦以来互相对立的一组概念, 恩赦之属性长期被视作是对罪犯的赏赐, 而当爵位具有了赎罪的功用后, 汉朝皇帝普遍赏赐民爵可以看作是对无罪者的奖赏,后者就可因此赎免日后可能遭受到的刑罚,于是赦免的恩泽由罪犯扩大至全民。

待到汉武帝罢黜百家、独尊儒术后,赦诏的行文又有变化。 一般由恩赦的理论基础、现实原因、减免刑罚的范围、赏赐及其覆盖的对象组成。恩赦附带的赏赐不再局限于赐爵, 优恤社会弱势群体的内容逐渐增多。这无疑是受到了儒家思想的影响,《礼记·礼运》云:“大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦。故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长,矜寡孤独废疾者皆有所养”。接纳了儒家思想的专制皇权按照儒家描绘的大同世界施行某些举措, 强调对特殊群体的优恤并给予物质性帮助,其后在赦诏末尾经常有类似社会福利内容。

赐民以爵也注入了新的内涵, 成为国家推行敬老政策和塑造基层社会形态的有力手段,“由于这时的爵位是因为整个帝国的大事件而普遍授予的,而不是因为具体成就而授予个人, 汉朝爵位变得与年龄密切吻合。因此,该制度强化了汉代的敬老政策和普遍强调年龄作为地位和乡村社会权威的基础”[14](123),在恩赦中附带赏赐爵位又多了一层提高基层社会长者权威、塑造民间秩序的含义。

恩赦制度是汉帝国赏赐系统的有机组成部分,和其他赏赐制度环环相扣, 以确保国家政治和社会治理基础的稳固。赦诏的核心职能是推恩,恩赦赏赐的范围从赦免罪人逐渐扩展到无罪之人, 并出现了针对弱势群体给予社会福利性质的救济, 刑赏的一张一弛令汉帝国的政治制度得以长期稳定运行。

(二)唐代恩赦申禁职能的确立

唐初的赦诏与前代无甚不同, 基本因循了汉武帝以后所确立的基本格式, 篇幅也大体稳定在二百至五百字左右。武则天执政时期,恩赦文书的文字结构发生了剧变,这一剧变之进程由《改元弘道诏》开启,并由稍后的《改元光宅诏》和《改元载初赦文》延续,最终导致了恩赦申禁职能的确立。 《改元载初赦文》开始有意识地称自己为 “赦书”,李唐复辟之后也沿用了这一专门称谓, 此时的赦书专指复合了恩赦与处分内容的文书, 它不再是以往从属于制书范畴的赦诏,而成为一种独立的文书。

武后对恩赦职能的改造影响深远。 魏斌指出肃宗至德宗时 “申禁内容得到进一步扩展,但所占比重仍不明显”,自德宗、宪宗一直到唐末,“赦书中申禁内容比重增大,有时甚至超过除罪和推恩的篇幅,大赦‘申禁’职能达到顶峰”[15](30),唐中后期的皇帝前赴后继地提升恩赦申禁职能的地位, 最终使得传统的推恩职能让位于申禁。

具备申禁职能的恩赦摆脱了传统的桎梏, 不再局限于减免刑罚的司法功能, 而开始发挥行政和立法的作用。 赦书的处分内容从形式上看基本是差遣有司推行皇帝的意志,但作为单独诏书的集合体,其中多项规定互有联系, 共同组成类似于施政总纲的文件。 赦书的部分内容可成为针对不特定的人反复适用的规定,在立法修律时被纳入到法制中,此即发挥立法功能。恩赦职能扩展到行政和立法方面,导致了所谓 “恩赦政治” 的形成,皇帝以恩赦为手段推行政令与立法修律, 通过复合的处分内容集中贯彻自己的主张,恩赦遂成为治理国家的关键一环。

四、权力演示:仪式之变迁

恩赦作为专属于帝王的权力, 必然配备了相应的礼仪,在宣扬君主仁慈的背后,展示的是其握有生杀予夺的至上权力。在整套恩赦体系之中,大赦的地位无疑是最重要的,赦仪也自然以大赦最为隆重,探究汉唐大赦仪式之变迁, 可以从其不同之处了解到恩赦的公开性与宣示性不断增加的趋势, 以此为角度来观察皇权强化的脉络。

(一)赦文颁布的表演性仪式——金鸡放赦

《赦考》中关于汉代赦仪之记载仅有两条:《汉旧仪》中 “日食,即日下赦,曰制诏御史其赦天下”,以及《初学记》引述:“命下丞相、御史复奏,可分遣丞相、御史乘传驾行郡国,解囚徒,布诏书。 郡国各分遣吏传厩车马行属县,解囚徒。” 总体而言,汉代赦仪附属于制书的颁布仪式。

唐代赦仪的重要变化之一是颁行赦书时树置金鸡成为固定礼制。 《新唐书·百官志三》云:“赦日,树金鸡于仗南,竿长七丈,有鸡高四尺,黄金饰首,衔绛幡长七尺,承以彩盘,维以绛绳,将作监供焉。击鼓千声,集百官、父老、囚徒。 坊小儿得鸡首者官以钱购,或取绛幡而已。 ” 官方对树立金鸡的时间地点、物品规格、负责官员、观看人员组成等都有严格的要求,充分说明颁赦时树金鸡已经成为国家礼制的一部分。

赦日树置金鸡并非唐代首创, 学者归纳出金鸡起源的四种说法,即北魏说、后凉吕光说、唐说、六朝说,其中后凉吕光说较为合理,金鸡放赦仪式 “应为河西所保存汉晋之卦易、阴阳五行学说,于吕光的政治需要而形成”,寄托了吕光向东南方用兵的雄心[16](105)。

金鸡放赦寓政治意义于表演性仪式之中, 整个仪式又可分为聚集民众宣赦与争夺金鸡两部分,唐人诗句亦有描写:“灵鸡鼓舞承天赦, 高翔百尺垂朱幡。”“日照彩盘高百尺,飞仙争上取金鸡。” 表演性仪式的公开使得民众能够直接亲历赦书颁布的全程,而在汉代只有赦诏发送到基层组织后, 普通民众才得以知悉。大赦仪式背后蕴藏着深刻的政治意义,在这场皇帝的权力演示中,官员、百姓和囚徒既是观看者也是参与者, 皇帝宽赦的意志不经由等级森严的官僚系统转达,而直接呈现在百姓面前,让民众见证至上的皇权进而臣服于其个人。

(二)皇帝亲临颁赦

所谓亲临颁赦,特指大赦赦仪公开,并由皇帝亲自参与宣布赦免的诏令。蔡邕《独断》云:“凡制书,有印,使符,下远近皆玺封,尚书令印重封。 唯赦令、赎令,召三公诣朝堂受制书,司徒印封。 露布下州郡。 ”特别强调赦令、赎令的特殊性,整个恩赦颁布仪式都在朝堂里完成,天子处于相对静态的地位,等待着三公前来接受恩赦诏书。颁赦仪式是半公开的,只有极少数人参与其中。

汉代君主并非从不亲临颁赦, 汉平帝立后大赦的流程为 “宫、丰、歆授皇后玺绂,登车称警跸,便时上林延寿门,入未央宫前殿。 群臣就位行礼,大赦天下”。 然而大赦天下是整套册立皇后仪式的一部分,而天子的参与是立后仪式所必不可少的, 宣布大赦不是天子亲临的主要目的,只是顺便为之而已。在恩赦制度的形成阶段, 汉代赦仪常处在附庸于其他典礼的境地,君主亲临不是专门为了颁赦,而是其他重要礼制的需要。

到初唐为止, 鲜见皇帝亲自参与单纯颁布大赦的仪式,这一情况直到武则天时期才发生改变。 《旧唐书·高宗纪下》描写了唐高宗欲亲临颁赦的一次尝试,“将宣赦书,上欲亲御则天门楼,气逆不能上马,遂召百姓于殿前宣之”。 待武则天临朝称制后,亲临颁赦的记录就显著增加,从历次亲临的记录中,能够发现武则天有意识地将大赦仪式与其他典礼区分开来,通过地理位置的切换突出赦仪的独立地位。这一时期的亲临颁赦不附属于某场君主必须参加的典礼, 而是以执政者公开向万民宣赦为特征的独立仪式,是执政者为了树立威信、扩大恩赦影响而有意为之的结果。 武则天时期亲临颁赦的做法在李唐复辟后没有被废弃,一直延续至唐末。

赦文中的申禁规定和皇帝亲临现象具有深刻的内在联系。 《改元弘道诏》背后的政治意图是通过大赦的颁布来推行武后之改革举措, 而让高宗亲自现身宣赦,表明其对赦书内容的认可和支持。武则天正式掌权后, 继续利用恩赦特别是大赦作为贯彻其政策的手段,推动了恩赦职能的转变,并且以频繁亲临来强化赦书中所反映的改革措施的权威性, 增加传播的广度和推行的深度。 之后皇帝亲临颁布的赦文基本都包含了申明禁断的重要规定。 皇帝亲御的地点选择特别强调与民众接触, 其目的不止于让万民感念其赦宥和赏赐的恩德,而且是强调帝位之正统,并借助皇帝的无上地位给赦文中的处分内容赋予神圣性,引导普通民众都能知悉并遵从改革举措。

五、政法博弈:恩赦变迁之原因

恩赦制度由汉至唐的变迁,实质是 “恩赦政治”臻于成熟的过程,恩赦跳出了减免刑罚的窠臼,逐渐成为皇帝治国御民的手段。 专制皇权加强和法律制定细化两条明线, 与政治经济环境和恩赦观念两条暗线,共同交织出了具有时代特征的恩赦制度。

(一)国力和社会环境的改变

推恩是汉代恩赦的主要功能, 但是东汉时情况就已发生变化:赐民以爵的级数明显增多,流民也被纳入赐爵范围。 东汉恩赦内容的变化实为中央政府与地方豪强争夺人口, 豪强庄园拥有政治和经济上相对独立的地位,具备了吸纳流民的作用。频繁且大幅地赐爵加速了爵位的贬值, 东汉赦诏中经常可见“爵过公乘,得移与子若同产、同产子”,爵区别身份的社会作用也随之消亡。

高宗到武后时期的社会背景使唐代恩赦申禁职能后来居上,大唐帝国的积弊在此时开始暴露,具备处分内容的赦文应运而生, 通过恩赦文书发布行政命令无疑加强了执行效率, 万民参与又能在民间起到整肃风气的作用, 适合雷厉风行地解决最紧迫的问题。安史之乱不仅大大削弱了唐的综合国力,更遗留下藩镇割据的局面, 肃宗以后申禁内容比之先代明显增多。即便如此,赦书终究得不到各藩镇的充分执行,面对无法贯彻落实的政策,皇帝只得增加处分内容篇幅, 恩赦的申禁职能达到顶峰正印证了君主政令不行的无奈。

(二)专制皇权的加强

恩赦制度与皇权不可分割, 在中国历史上皇权不断加强的总趋势之下, 恩赦朝着越来越突出皇帝个人权威的方向发展,君主从幕后走向台前,直接展示行使恩赦权力的过程, 又以万民代言人的角色让民众直接感受浩荡皇恩。

第一,皇权对恩赦类型加以改造。唐代恩赦性质的录囚由皇帝启动, 皇帝的诏令不仅是程序开始的象征,更是本次录囚的依据。唐代具有赦罪内容的德音程序和内容大多与汉之降减无异, 更名为德音仍是对皇帝恩德的宣示。

第二,赦仪的公开程度提高。赦仪逐渐从其他典礼中独立出来,皇权有意识地提高赦仪的公开性。仪式给予赦免实体象征意义, 经由权力演示树立皇权至高无上的群体意识。武则天以后,皇帝往往亲临颁赦,皇帝从幕后走到舞台中央,直接与万民接触,向民众传达意志。

第三, 恩赦文书强调皇帝在国家政治权力结构中的核心地位。 南北朝时赦文首部演变为梳理王朝正统或颂扬帝王功德的固定套路, 它不单为恩赦提供理论基础,更是借助赦文将合法性广而告之。唐代恩赦中的申禁部分一般规定 “主者执行”,以权力的实际运作重申皇权的核心地位。

(三)法律制定日趋完善

作为有限理性的产物, 有关恩赦的法律规定在它诞生之初的汉代不甚完备, 后世立法者在不断吸取前人经验的基础上使它们日益细化, 唐律无疑是集大成者。 法律条文之改变直接或间接地影响恩赦制度,使其在汉唐两代呈现出不同特征。

法律直接增加对恩赦效力和限制的规定。 唐代法制在汉代的框架上进行修改、扩充和体系化:唐律对恩赦的法制化规定多是总结历代经验后发现并填补漏洞。 法律中一般性规定的修改间接影响恩赦制度。减等在汉代出现频率不高,而唐代的赦降则大幅增长。其原因是刑罚体系的改变,在流刑正式成为法定刑之前,减等一直处于尴尬之境地:不减死刑无法体现君主恩德的雨露均沾, 降减死刑又会使罪犯所受刑罚过轻。 新五刑于定型后,流刑成为了在死、徒之间的新刑种,赦死从流既使恩德普惠,也不至于使刑罚差距过于悬殊,减等的使用频率迅速上升。

(四)恩赦观念变化

佛道宗教观的影响是唐代恩赦观念的全新因素。 佛教主张因果报应和轮回,敦煌出土文书《唐太宗入冥记》中有冥司判官将太宗历次赦免人数折算功德的情节[17](230)。 道教对唐代皇帝治国理念有所影响,慈是道家三宝之首,恩赦作为刑杀的对立面成为展示 “慈” 的窗口,玄宗就在赦书中写道:“至如道有三宝,慈居一焉,钦若至言,爰兹宥过。 ”[18](351)在宗教观念影响下,唐代君主倾向于肆赦以求善业福报,滥赦之风隐隐又起。

另一因素是非赦思想的演进。 先秦法家是旗帜鲜明的非赦者,秦在并吞六国后极少行赦。汉高祖认为 “急法不赦” 是秦朝迅速覆灭的原因,转向肯定恩赦,直至东汉走向滥赦。王符在《潜夫论》中系统阐述非赦思想,又有匡衡、吴汉谏赦,但非赦观对汉代君主的总体影响微乎其微。

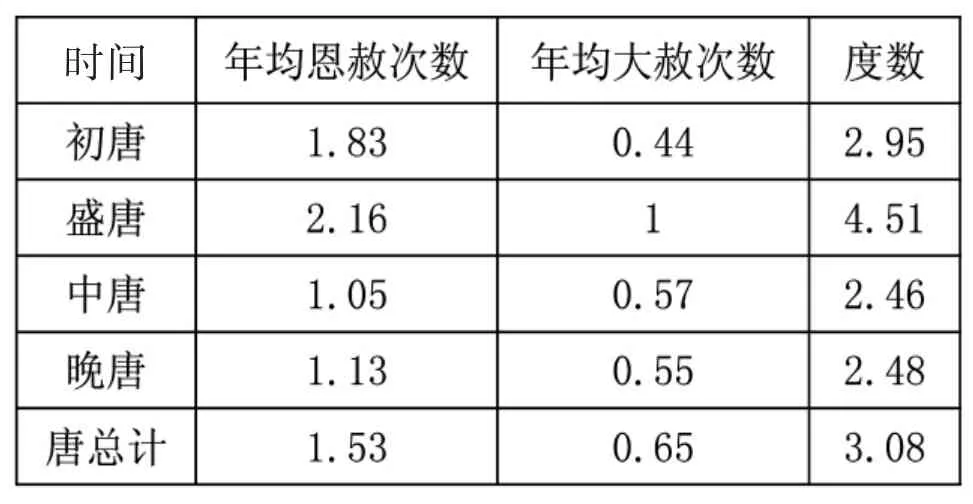

非赦观念开始受到君主普遍重视则始于唐朝。唐太宗曰:“今四海安静,礼义兴行,非常之恩,施不可数,将恐愚人常冀侥幸,唯欲犯法,不能改过。 ”[19](35)不仅要听其言,还要观其行,不妨通过下表分析赦免的次数和程度比较汉唐恩赦状况①:

表2 唐代恩赦程度

杨鸿烈称 “有很长久历史的‘非赦说’在法律的实际上竟不发生影响”[20](249),表面上非赦观念受到了当权者的注意,频赦的情况却无改观。受到君主重视的非赦观念在一定程度上抑制了大赦的运用, 但它的矛头直指大赦,次要类型有了可乘之机。两汉以来兴起的非赦观只是儒家知识分子对滥赦引发社会问题的反思,批判恩赦只是手段,目的在于恢复古制。恩赦制度从未在理论上被颠覆,他们只是反对滥赦,但滥用如何界定、其他类型是否要一并反对,不在他们的探讨范围。 正如吴刚所言:“非赦思想本身理论的矛盾与混乱, 进而表现为对赦宥的批判的不彻底性,则又是赦制盛行不衰的一个思想根源。 ”[21](111)因此,汉以后的非赦观念整体上对于恩赦的约束有限。

政治因素在中国传统法律运作中至关重要,恩赦的外在形式表现为宽免刑罚,但整套 “恩赦政治”始终立足于政治,当实际颁布恩赦时,司法问题反而被放置在次要的地位, 汉代以赦推恩来构建民间社会秩序基础,唐代以赦申禁来贯彻君主意志,莫不如是。恩赦政治的弊病也随之显露,一旦恩赦的政治意味占据了主导, 制度设计之初宽缓刑罚的本意逐步淡化,与法制日渐疏离,儒家学说无法调和恩赦权扩张与法律规定的矛盾,只得放任君主频繁使用恩赦。直接代价是刑罚适用极端化,恩赦以政治考量为重,却无法抹杀赦罪的实际效果, 滥赦导致审判中刑罚裁量的畸轻畸重[22](88-89),对国家法制的负面影响不可谓不深远。

纵览汉唐恩赦之变迁过程, 恩赦权最终来源于皇权从未改变。恩赦具有改变既有司法判决的效力,这种效力不来源于法律对权力位阶之规定, 而是中国古代皇权凌驾于法律之上的预设前提。 在皇权加强的总体趋势下,附属于其上的恩赦权也随之扩张,于是乎后世恩赦制在汉代的土壤中不断演化出新的类型、内涵、职能和仪式,法律既无法有效限制恩赦权的扩张, 原有的调整规范也落后于恩赦制所更新的内涵, 那么恩赦及其所代表的皇权就愈发明显地表现出专擅性。 君主戴着仁德的面具赦罪宥过,管理国家的真实意图隐藏于其后, 恩赦政治从一个独特的视角展现了古代中国皇权、法律与社会治理体系之间的关系。

注释:

①此处采用陈俊强在其著作《皇权的另一面:北朝隋唐恩赦制度研究》(北京大学出版社2007 年版)第10 页中提出之方法,先统计不同分期各恩赦类型的使用次数,然后按恩赦类型计算度数, 唐代恩赦表格直接使用该书第60 页的数据。