新高考下高三地理复习的深度教学路径

阙媛珍

摘 要:新高考提出了“立德树人”的核心要求,在此背景下的地理试题更加注重对学生关键能力和核心素养的考查,本文基于新高考的核心要求,以水量平衡为例,提出了在高三地理复习教学中,从真实问题情境中挖掘问题本质出发,从而构建思维模型进行迁移应用创新的深度教学路径,有利于培养学生的关键能力和高阶思维,落实地理学科核心素养。

关键词:高中地理;深度教学;路径

地理学科是一门综合性很强的学科,它与国家经济、社会科技发展紧密联系,学生通过学习地理能增强自身的家国情怀和社会责任感。新高考的“四层”强调在地理教学中注重在必备知识的基础上,进行学生关键能力、学科素养和核心价值的培养,同时这也是新课标的思想与要求,深度教学能充分将新高考的“一核四层四翼”的要求和标准在在地理教学中深度融合。

一、高三地理复习的深度教学策略

深度教学是基于学生的“深度学习”的一种教学过程,深度学习强调了学生自主探究后对已有知识认知的基础上进行批判、创新再获取新知识同时提高自身思维能力的一种学习过程。因此,深度教学重视对高阶思维的培养,是一种培养学生学科素养中的高级目标的教学过程,在高三地理复习中,经过教学实践提出深度教学思想下的地理教学路径。

1.创设真实情境,引出问题

新高考背景下强调培养学生能解决真实情境问题的能力,因为问题是激发学生学习兴趣的重要方式,地理问题来自于不同时空下的真实情境,既然情境是来自于真实生活的,所以就需要学生用生活思维去解决地理问题,而在不同时空区域问题分析过程中就潜移默化地促进了学生区域认知这一个素养的形成。针对水量收支平衡这一知识专题设置的真实情境如下:

A河原为外流河,后受到B支流西移、泥沙堆积等影响变成了内流河,再遇泛滥河水而成湿地,经过一段时间,湿地面积相对稳定。

问题:分析A河流域在这一变化过程的降水量、蒸发量关系的变化。

2.挖出问题实质,促进认知

深度教学的一个重要表现就是指导学生找到问题的本质,而不是追求学科问题的表面和浅层化,更加不能简单地追求题目数量,只有找到每一个问题的本质才能真正做到深度教学。以上情境中的问题,考查的是学生分析地理过程的能力,对于地理过程的分析,部分学生只是浮于问题的表面,再加上往年高考题之中关于沼泽湿地的形成原因分析的定势影响,部分学生想当然的认为外流河变为内流河时降水量和蒸发量的关系为降水量大于蒸发量,而在内流河变为面积稳定的湿地时,流域的降水量小于蒸发量。那么,学生若有如此的认知,说明没有找到问题的本质,以上问题考查的本质是水循环当中的水量收支平衡的知识,教师唯有指导学生只有找到问题的本质,才能走出之前的错误认知,进入正确的认知。

3.建构思维模型,解决问题

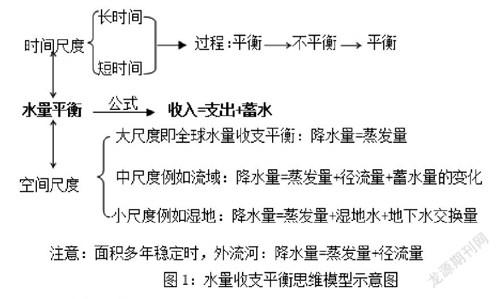

新课标明确指出,培养学生的综合思维是落实地理学科素养的一个重要方面,而建構思维模型,不仅有利于学生更好地解决地理问题,而且有利于学生高阶思维的培养,一个思维模型的建构,能够直观地反映出学生解决该地理问题的思维方法是什么样的,也能直观地反映出学生对该问题的认知存在什么问题。教师根据该思维模型,也能较好地评价学生。关于水量平衡建构的思维模型为图1:

4.反复迁移应用,落实素养

新高考背景下,地理试题的开放性和探究性都在增强,对地理关键能力的考查方式也在变化。学生在应对新高考的地理问题情境时,需要用创新性的思维方式去应对,因此在地理教学中需要提高学生的创新意识。以上以A河流域从外流河到湿地的演变过程为实证,根据水量收支平衡的趋势,判断A河流域降水量和蒸发量发生的变化,旨在扩大考生视野,评价考生的地理思维创新能力。学生可以应用这种思维方式可以去解决很多关于水文方面的问题情境,例如2017年西北某闭合流域的盐湖问题可以应用该模型来解决。学生只有反复应用水量平衡的思维模型去解决各类的实际地理问题情境,做到真正的迁移应用才会有机会进行批判创新,形成创新思维。以此的地理教学才能将新高考所要求的地理核心素养落到实处。

综上所述,新高考背景下,地理教学进入了新一轮的转变和挑战。对于高三学生而言,地理复习教学课堂的有效性显得相当重要,摈弃旧的复习课堂,从创设问题情境、挖掘问题本质和构建思维模型这些教学路径入手,迎接新高考,新挑战。

参考文献

[1]苏晨,高超,赵希宁.课程改革深化背景下高中地理课堂“深度教学”思路探析[J].地理教学,2017(17):13-16.

[2]2018年普通高等学校招生全国统一考试文科综合能力测试(全国Ⅰ卷)地理试题[J].地理教学,2018(18):55-57.

[3]刘筱清,刘贺.问题式教学在高三地理复习课中的运用——以“水循环”为例[J].地理教学,2018(23):22-24+38.