心理护理联合同伴教育对艾滋病患者用药依从性和并发症的影响

刘光美, 付贤云

(山东省公共卫生临床中心 1. 感染科;2. 门诊部,山东 济南,250102)

艾滋病是因人类免疫缺陷病毒(HIV)特异性侵犯辅助T淋巴细胞并加以破坏,导致机体免疫细胞损伤,进而引发恶性肿瘤和机会性感染的疾病[1-2]。目前尚无治疗艾滋病的特效方法,在临床治疗中患者需具有较高的依从性以维持长时间的治疗。但是大多患者因工作不稳定、生活不规律、心理障碍和药物不良反应等因素常自行停药,从而影响治疗效果[3]。同时由于患者社会环境、教育背景不同,常在治疗时表现出恐惧、抑郁、孤独等不同心理问题,严重影响患者用药依从性,进而导致治疗失败。胡帆[4]的研究结果显示,将心理护理应用于艾滋病患者可改善其依从性。同伴教育应用于临床可有效提高患者治疗信心,提高临床疗效。因此本研究对艾滋病患者采用心理护理联合同伴教育护理干预,并探究其对患者用药依从性和并发症的影响。

1 对象与方法

1.1 研究对象

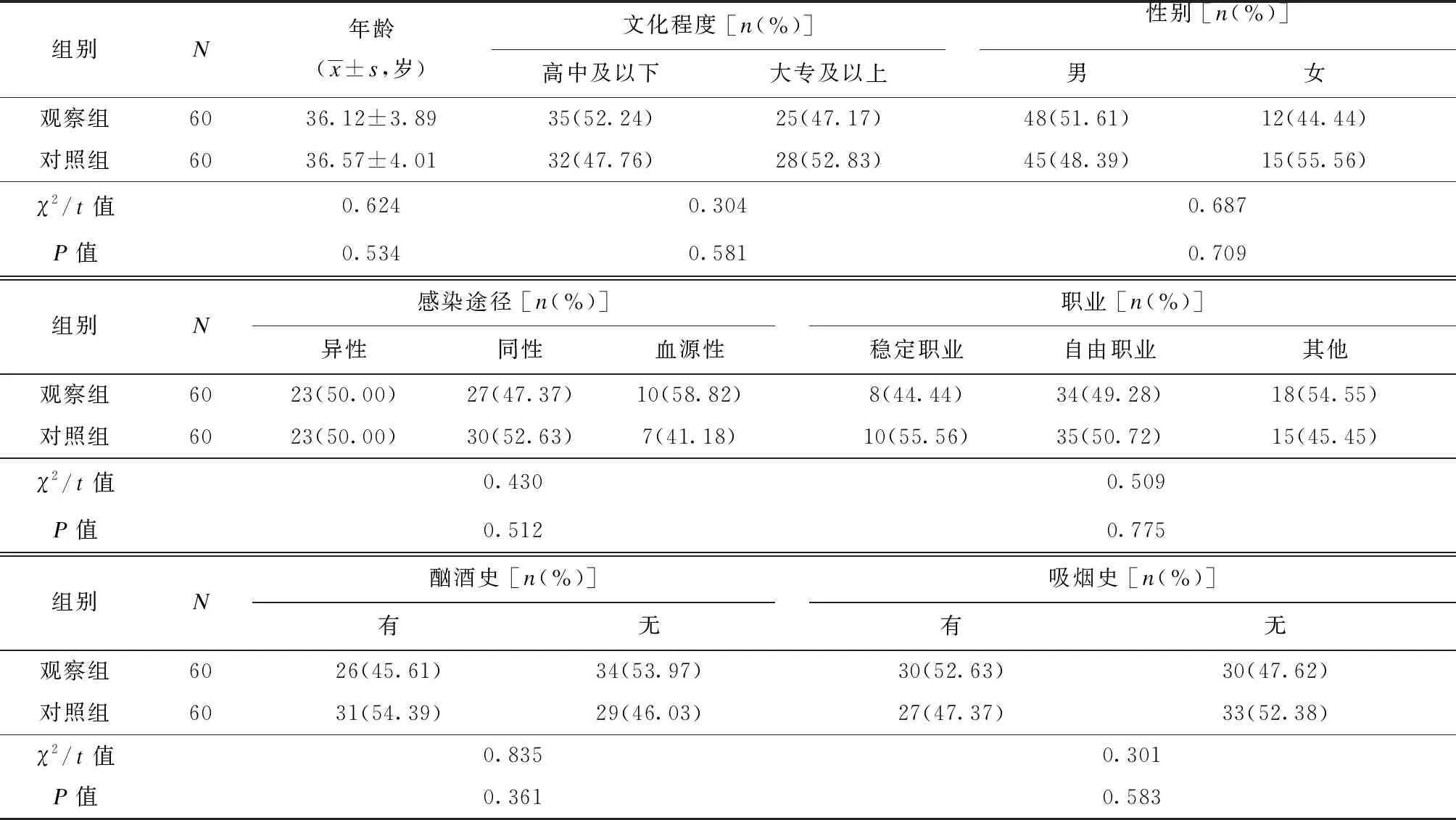

将2017年5月至2020年5月在山东省公共卫生临床中心接受治疗的120例艾滋病患者随机分为对照组(60例)和观察组(60例)。纳入标准:① 均经蛋白免疫印迹法确认有HIV抗体,符合《艾滋病诊疗指南(第三版)》[5]中艾滋病相关诊断标准;② 思维正常,理解能力、听说能力正常;③ 无严重机会性感染;④ 自愿参与研究并签署同意书。排除标准:① 存在智力障碍;② 合并严重并发症;③ 存在肝肾功能异常。本研究经伦理委员会批准。两组间年龄、文化程度、性别构成、感染途径、职业、酗酒史和吸烟史的比较差异均无统计学意义(P值均>0.05)。见表1。

表1 两组一般资料比较

1.2 方法

1.2.1 心理护理 对照组患者给予心理护理。所有患者接受抗病毒治疗需在门诊定期随访,随访时间为0.5、1、2、3、6、9、12个月,由固定护士在接待室与患者交谈,记录患者相关资料,根据其心理问题制订对应的心理护理措施。由专科护士给予安慰,为患者讲解疾病传播途径,告知其进行抗病毒治疗后与正常人生活、寿命相同,缓解患者心理负担,安心接受治疗。用药3个月后会因药物引起的不良反应导致失眠,专科护士可告知患者若不良反应较轻时可自动缓解,若较严重可调整治疗方案或给予对症治疗,减轻患者恐惧。专科护士根据病毒学、免疫学、生化和血常规等检验知识为患者讲解其影响因素和临床意义,以改变患者认知误区,提高其治疗信心。

1.2.2 同伴教育 观察组患者在心理护理的基础上实施同伴教育。治疗期间为患者进行一对一服药依从性、药物知识和艾滋病相关知识培训,并为患者发放服药手册。由患者自愿组队,每组10人,共选出6名小组长,并根据以下条件选出小组长:① 为人热情,人际沟通技巧、组织能力、语言表达能力和理解力较好;② 确诊艾滋病3年以上,至少用药1年,辅助T淋巴细胞稳定,具有良好的依从性;③ 热心公益事业,尊重他人隐私,愿意参与同伴教育工作,且具有艾滋病用药方法和健康知识;④ 本科及以上学历。培训小组长并进行考核,内容包括自我监测方法、药物、运动、饮食,药物不良反应防治和表现, 以及生活指导、 心理干预、自我健康管理意义、同伴教育意义和目的、带动成员一同进步的方法等。以小组为单位进行观察,选择以上2~3项内容进行交流沟通。小组长通过多渠道(QQ群、短信、电话等),每周与成员交流药物不良反应防治和表现、运动、饮食、生活指导、心理干预、用药方法、自我管理方法,以及自身经验等内容,及时了解患者心理反应、服药情况和不良反应,根据患者情况进行个体化用药指导和心理支持,以减少患者恐惧感。鼓励患者每天按时遵医嘱服药,还可在患者预约门诊就诊时间(0.5、1、2、3、6、9、12个月)与其面谈。现场评估患者服药情况、心理状态等,详细记录患者服药信息和心理状态。每两周进行1次同伴教育活动,每次1~2 h,共举行6次。两组均进行护理干预3个月。

1.3 观察指标

1.3.1 用药依从性 于护理干预3个月后评估患者用药依从性。完全依从:用药依从率至少为95%。基本依从:用药依从率至少为90%,不足95%。不依从:患者依从率不足90%。总用药依从性(%)=(完全依从+基本依从例数)/总例数×100%。

1.3.2 并发症发生率 记录并比较两组患者腹泻、肺部感染和反复感冒等并发症发生率。

1.3.3 生活质量 采用生活质量量表[6]评估干预3个月后患者的生活质量,包括精神支柱、社会关系、心理情况和生理情况4个方面,总分范围0~100分,分值越高表示患者生活质量越好。

1.4 统计学方法

2 结果

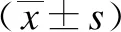

2.1 两组用药依从性比较

观察组总用药依从性为91.67%,显著高于对照组的75.00%(P<0.05)。见表2。

表2 两组用药依从性比较

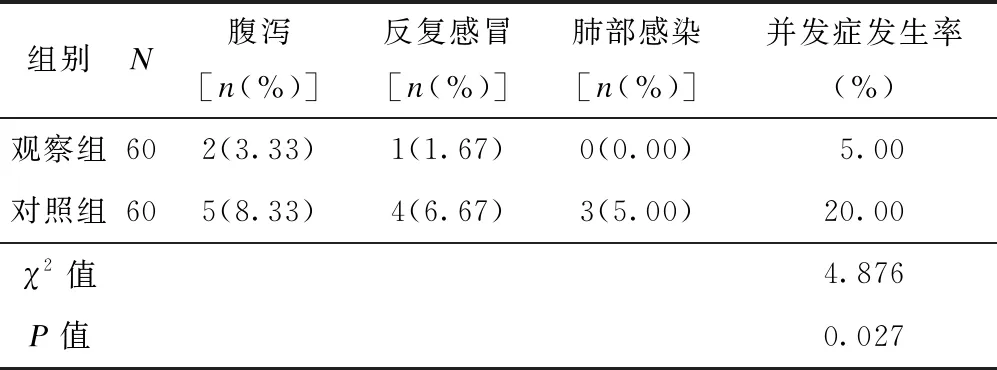

2.2 两组并发症发生率比较

观察组并发症发生率为5.00%,显著低于对照组的20.00%(P<0.05)。见表3。

表3 两组并发症发生率比较

2.3 两组生活质量比较

干预3个月后,观察组精神支柱、社会关系、心理情况和生理情况各项评分显著高于对照组(P值均<0.05)。见表4。

表4 两组生活质量比较分)

3 讨论

艾滋病患者由于该疾病传染性强等原因,大多选择隐瞒自身病情,不遵医嘱进行相应治疗和护理。因此改变患者不良认知和行为可有效阻止其病情进一步发展,从而科学地缓解患者病情,减轻其不适症状,提高生活质量。此外,艾滋病患者由于家属不理解、社会歧视等因素,大多患者得知病情后会产生悲观、绝望、消极、恐惧等情绪,心理压力较大,影响患者治疗依从性。李雪梅等[7]的研究结果显示,心理护理干预能有效减轻患者封闭、拒绝、焦虑和恐惧的心理状态,提高患者治疗依从性。但是仅实施心理护理缺乏同伴情感支持。同伴教育是将相似经历、相同背景的人聚在一起分享行为技能、观念和信息,进而达到治疗目的的一种教育方式[8-9]。进行同伴教育者与其他健康教育者比较,对药物不良反应更加了解,进而有效预防药物不良反应,避免患者因自行停药造成不良影响。另外,同伴教育在心理支持方面具有更大优势,如对性伴侣进行保护的角度坚持用药,进而阻止传播。作为效果较好的健康教育方式,同伴教育需在互相信任的基础上实施,并及时评估效果,以面谈或电话方式了解患者用药情况,及时发现耐药情况并进行换药,进而保证治疗效果。同伴教育目前已广泛应用于多个领域,具有易接受、快捷、方便、易沟通等特点,实施同伴教育者也从信息传递者转变为同伴的协助者、指导者,有助于帮助同伴建立信心[10]。

本研究对艾滋病患者实施同伴教育联合心理护理干预,结果显示,观察组总用药依从性为91.67%,显著高于对照组的75.00%,并发症发生率显著低于对照组,生活质量各项评分均显著高于对照组(P值均<0.05)。由此提示同伴教育联合心理护理干预可有效提高艾滋病患者用药依从性和生活质量。可能原因为实施同伴教育时同伴教育者以自身经验和亲身感受帮助患者配合、接受、理解感染后的情感反应,使其获得身份和情感上的认同,以主动、积极的态度配合治疗、接受检查,采取合理措施预防并发症的发生,进而提高治疗效果和用药依从性,降低并发症的发生,提高患者生活质量。

综上所述,心理护理联合同伴教育用于艾滋病患者可有效改善其用药依从性,提高生活质量,效果较好,推荐临床推广使用。