大学生对心理健康教育课堂不同教学方法的认同倾向研究

(沈阳工程学院 心理健康教育中心,辽宁 沈阳 110136)

一、问题提出

2011 年5 月28 日,教育部办公厅印发了《普通高等学校学生心理健康教育课程教学基本要求》的通知(教思政厅[2011]5 号),肯定了课堂教学在大学生心理健康教育工作中的主渠道作用,规范了教学模式与教学方法,即“课程要采用理论与体验教学相结合、讲授与训练相结合的教学方法”,为教学实践与理论研究指明了方向。

教学方法是教学过程中教师与学生为实现教学目的和教学任务所采取的行为方式的总称。高校心理健康教育课堂经常采用的教学方法包括:讲授法、视频教学法、团体活动法、角色扮演法、小组讨论法、案例分析法、测验法等。文献资料表明,目前对教学方法的相关研究主要集中在以下几方面:某种教学方法在课堂中的具体应用研究;体验式与讲授式教学法教学效果的比对研究;讲授式与互动体验式教学方式相结合的探析研究等。很少有研究者从大学生的视角,探索他们对各种常见教学方法的认同接纳程度是否存在差异,不同学生群体间是否存在差异,如何在心理健康教育课堂中整合运用多种教学方法等。有鉴于此,本研究通过心理健康课的教学实践,量化分析大学生对各种教学方法的认同倾向特点,以此优化教学设计,提高学生的课堂满意度,实现全面提升学生心理健康水平的心育目标。

二、研究方法

1.对象

采用随机抽样的方法,从辽宁某高校2019 级大一年级中选取三个班学生作为研究对象。发放调查表96 份,回收有效调查表92 份,其中男生20人(21.7%),女生72人(78.3%)。

2.工具

自编教学方法认同倾向调查表,调查表由7 个条目即7 种教学方法组成,每个条目采用1~5 分5级评分法。

3.程序

由三名接受过统一培训的心理健康教育教师利用心理健康教育课的课堂完成。每名教师负责一个班,每班每周1 次课(三班同步),每次1.5 小时,共计10 周。第1 周为引导,第2~8 周为正式授课,第10 周进行总结并填写教学方法认同度调查表。教案设计遵循尽量均衡运用各种教学方法的原则。

4.数据处理与分析

采用SPSS19.0 进行数据统计与分析。

三、研究结果

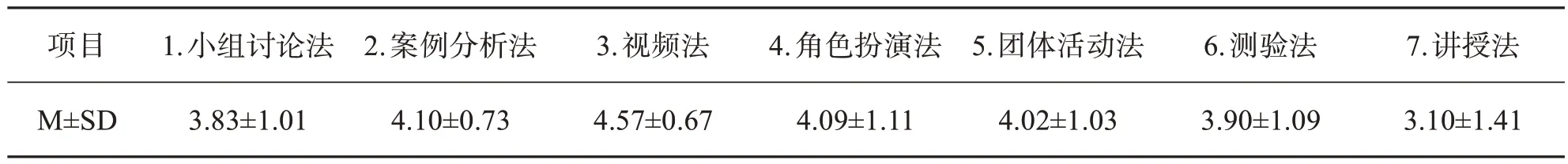

1.大学生对不同教学方法的认同倾向特点及差异分析

对大学生对七种教学方法的认同倾向进行描述统计。结果表明,大学生对小组讨论法、案例分析法、视频法、角色扮演法、团体活动法、测验法、讲授法这七种教学方法的认同倾向得分均超过了3分,其中对视频法的认同倾向得分最高,对讲授法的认同倾向得分最低(见表1)。

表1 大学生对不同教学方法认同倾向的描述统计(N=92)

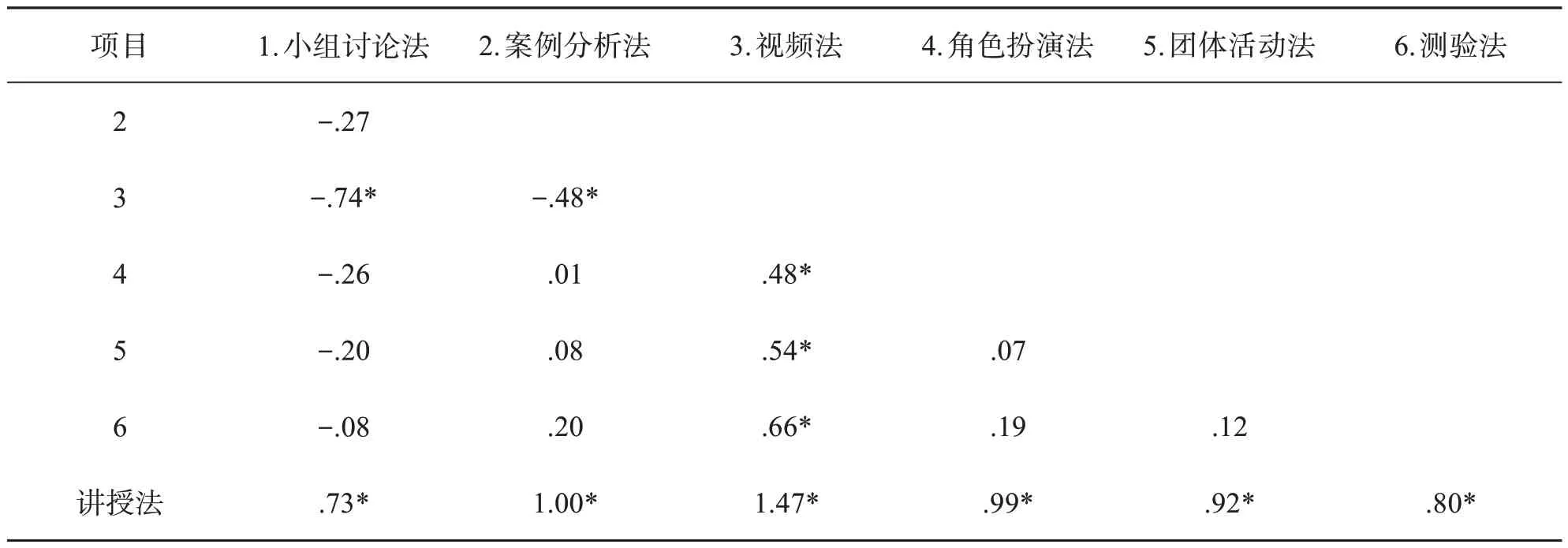

单因素方差分析及多重比较的结果表明(见表2),大学生对七种教学方法的认同倾向上存在显著差异(F(df=6)=16.84,P=0.000),视频法得分显著高于其他六种教学方法得分;讲授法得分显著低于其他六种教学方法得分。

表2 大学生对各种教学方法认同倾向的多重比较

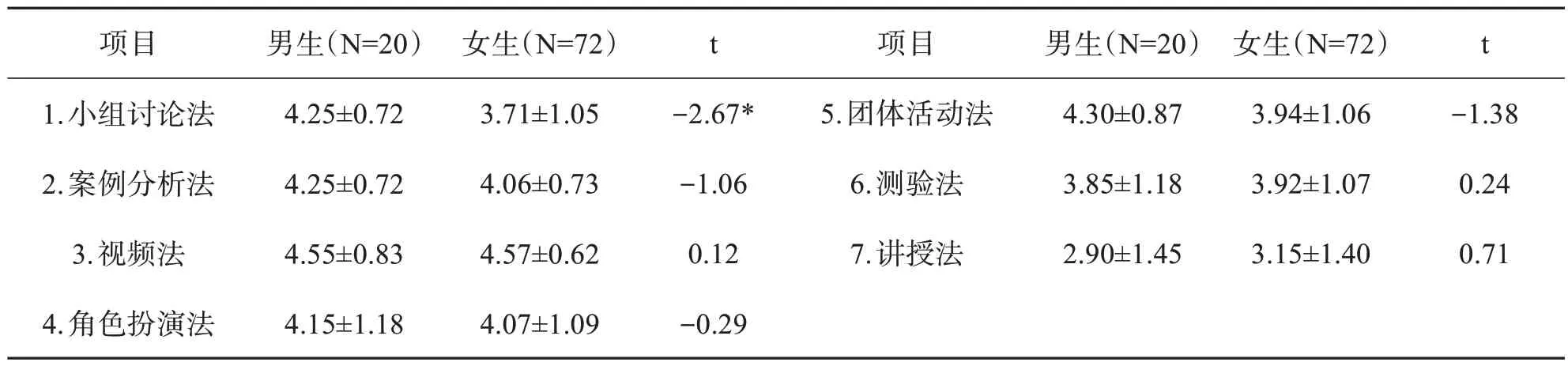

2.不同性别大学生对不同教学方法认同倾向的差异比较

对不同性别大学生进行独立样本T 检验。结果表明(见表3),大学生在对小组讨论法的认同倾向得分上,男生显著高于女生;对其他六种教学方法的认同倾向得分无显著性别差异。

表3 大学生对不同教学方法认同倾向的性别差异比较(M±SD)

3.不同生源地大学生对不同教学方法认同倾向的差异比较

对不同生源地大学生对各种教学方法的认同倾向进行独立样本T 检验。结果表明(见表4),大学生对七种教学方法的认同倾向得分上,不同生源地间无显著差异。

表4 不同生源地大学生对不同教学方法认同倾向的差异比较(M±SD)

四、讨论

1.大学生对不同教学方法的认同倾向特点

研究结果表明,大学生对小组讨论法、案例分析法、视频法、角色扮演法、团体活动法、测验法、讲授法这七种教学方法的认同倾向得分都超过了3分,但明显对视频法认同倾向最高,对讲授法认同倾向最低。根据自编调查表的五级评分标准,研究者以3 分为界限,认为平均分小于3 分的教学方法为大学生不太认同的教学方法。所以,研究结果说明这七种教学方法被大学生普遍认同,在高校心理健康教育课堂具有一定的适用性,但应用时要掌握技巧,有所侧重。

教育部文件指出,高等学校心理健康教育课的教学目标包括知识、技能和自我认知三个层面。即通过课程学习,使学生了解心理学的有关理论和基本概念,掌握自我探索与心理调适技能,树立心理健康发展的自主意识等。因此,有针对性地选择与不同教学目标相适宜的教学方法,是提高教学效果的关键。视频教学法是结合课程内容,采用录像、电影等视频教材,使学生在视觉、听觉上形成多方位的感受,引发学生分析、思考的教学方法,适用于态度、方法技巧、操作流程等方面的内容。视频法更能吸引学生的注意力,能够轻松直观地呈现学习内容,让抽象的知识变得更加生动,易于理解,因此成为大学生喜闻乐见的教学方法,这与段垚[1]的研究结果较为一致。

讲授法是一种以说明、阐述、讲解、论述等口头语言方式表达教学内容的方法,特别适用于重要概念、知识点的讲述,是教学课堂上使用频率最高的一种方法。大学生对讲授法的认同倾向得分最低,并不意味要将讲授法与其他教学方法相对立、割裂,甚至全盘否定。一方面,高校心理健康教育课的教学目标决定了课堂教学中心理健康理论知识的传授是必不可少的,更是不可替代的。另一方面,学生在课堂中获得的体验、感受以及一些碎片化的思想,都需要通过教师的提炼和总结成为具有指导性的思想或理论,才能对学生解决现实困惑有所帮助。因此,将“讲授”部分设计得凝练与精巧尤为重要。

综上所述,教师可以在教学实践中,营造温暖、安全、信任的教学氛围,灵活运用多种教学方法的同时,适度增加符合主题的视频资料。帮助学生通过体验—分享—讨论—归纳等环节,建构心理健康知识,获得情感体验与行为训练,最终将学习成果迁移到现实生活中,从而形成优良的心理品质。

2.大学生对不同教学方法认同倾向的性别差异

研究结果表明,大学生对小组讨论法的认同倾向存在显著的性别差异,即男生显著高于女生,说明在心理健康教育课堂教学中,男生比女生更倾向于认同小组讨论法。

所谓小组讨论法,指的是把一个班的学生分成若干人一组,向小组提出一定的任务或问题,要求小组成员通过讨论,共同解决问题,共同完成任务。其实质就是以小组为组织形式,借助小组成员之间的协作,完成特定的任务。这种方法最早出现在20 世纪60 年代的英国,现在已在英美等西方国家的中小学教学中获得了广泛的运用,成为课堂教学活动的一种基本形式。姚红在报道美国心理学家Alan Feingold 对人格性别差异的研究中指出,男性比女性更具竞争性[2]。本人曾经的研究结果也表明,研究对象所在院校的大学生其人格特质存在性别差异。即男生在独立性、专业成就、创造能力、新环境中有成长能力及在从事的专业中取得成就方面都优于女生。而女生则更倾向于依赖、随和,容易相处、不与人竞争[3]。这或许可以解释,为什么男生比女生更倾向于认同小组讨论法。因为对于小组讨论这种形式,似乎那些知识面广、对问题持有独到见解、习惯发散思维、有较强创造力及独立性强的人,更容易应对自如,更能从中体验到乐趣并有所收获。需要指出的是,本研究的样本在性别分布上不够均衡,样本的局限性可能会使研究结果的全面性、代表性的说服力降低。所得结论有待后续研究进一步验证与完善。

3.大学生对不同教学方法认同倾向的生源地差异

研究结果表明,大学生对七种教学方法的认同倾向不存在生源地差异,即来自于城市与农村的学生对心理健康教育课堂中的七种教学方法认同倾向无差异。

从对当前中国基础教育资源城乡分配情况的分析可以看到,尽管国家在教育经费上给予了乡村更多的倾斜和扶持,但是在师资队伍以及图书、计算机和多媒体等数字资源的配置等方面乡村与城市的差距还是比较大[4]。但不可否认的是,多年来,应试教育始终是中国基础教育的主基调。尽管在20 世纪90 年代中期学者们提出了向“素质教育”转变的思路,但理论与现实却出现“两张皮”现象,在和应试教育的博弈中,素质教育的推进困难重重[5]。这使得无论是城市的学校,还是乡村的学校,都会因“片面追求升学率”导致在课堂教学中,很难将丰富多彩的教学方法有机结合并广泛运用。因此,在对教学方法的评价与基本态度上,城乡学生之间没有很大差异。这一研究结果为高校心理健康教育课的教学设计带来了启发,体现出在课堂教学中有针对性地运用多种教学方法的重要性与必要性。这既是对素质教育不足导致学生的能力未被全面开发的一种弥补,也是为全面实现高校心理健康教育课教学目标所采取的必要手段。

综上所述,在高校心理健康教育课的教学实践中,应运用多种教学方法,适度增加视频法的使用频率,“少而精”的运用讲授法,在男生多的班级可相对增加小组讨论法的使用频率。