论韩国15世纪朝鲜王朝时期“会礼雅舞”的重现及意义

“雅舞”是起源于中国周代的仪礼乐舞,作为在祭礼和宴飨上表演的乐舞,其主要内容是歌颂统治者的文德武功。依照规定,“雅舞”的舞者会根据仪礼的对象而定,跳舞时根据歌颂文德武功的主题,使用特定的服饰行头和舞蹈道具。在周代的“礼乐”典籍中,将氏族宗法制度和等级名分作为礼乐的基本准则,确定了天子、诸侯、卿大夫、士、庶人五个等级,严格规定了以君臣、上下、尊卑为基础的礼法,这项原则也被用于“雅乐”的表演之中:乐队的编排可以分成四个种类(宫悬、轩悬、判悬、特悬),依据钟、磬这两种主要乐器的数量、摆放方向以及面数的差别而有所不同。舞者数量也按规定分为八佾、六佾、四佾、二佾①[1]。尽管这项原则从春秋时期逐渐崩溃,随着时代更迭经历了一系列变化,“雅乐”却依然作为礼乐政治的手段受到尊重,并作为国家仪礼音乐的体系传承了下来。15世纪朝鲜王朝曾努力想用乐舞的形式将儒教国家的礼乐呈现出来,在如今韩国儒教祭礼的舞蹈之中也可以窥见“雅乐”的形态。

本文将梳理世宗大王时期仪礼乐舞的制定及创作过程,进而探讨15世纪朝鲜王朝“会礼雅舞”的重现过程、内容及意义。

一、“雅乐”的传入

“雅乐”是12世纪时由中国北宋传入高丽,韩国“雅舞”的历史便由此开始。之后尽管因高丽王朝后期政治局势动荡,“雅乐”有部分缺失,但仍传承至朝鲜王朝时期。朝鲜王朝一直视儒教礼乐为政治的重要组成部分,自王朝建立初期就确立了本国应像周代一样重视国家仪礼音乐的理念。在这样的背景下,15世纪世宗大王在位期间,“雅乐”整理工作得以顺利推进,并取得了一定的成就,这在历史上是罕见的。

“雅乐”的整理包括文献研究、律管制定、编钟编磬在内的乐器制作,以及“雅乐”谱的重新修订。朝鲜王朝规定不仅在国家祭礼中一律使用“雅乐”,在朝会、礼宴、养老宴等宴飨中亦使用“雅乐”,本文将朝会及宴飨中的“雅舞”简称为“会礼雅舞”。根据史料记载和研究发现,祭礼中的“雅舞”的传承在历史的更迭中并未出现中断,而对于“会礼雅舞”的历史传承研究还有待于进一步通过梳理文献中的相关内容来进行 考证。

现在韩国音乐学界对于世宗大王时期的国家仪礼整理方面存在着各种各样的观点,针对其发展过程、乐器、乐谱、律吕理论以及意义等研究较多。而对于舞的研究,尤其是对“会礼雅舞”的相关研究相对薄弱。其中,彭有庆《历史文献中的中韩佾舞比较分析—以明朝和朝鲜朝前期为中心》一文中,在提到世宗大王时期“朝会雅乐”制度制定的现有研究成果时称:“张师勋先生只言及了朝会乐谱的编纂由来,并没有提及佾舞的出处,而史料中也无法找到关于佾舞构成的理论依据。但是世宗大王时期的朝会音乐是根据《礼仪经传统制》②中的部分内容重构的,因此可以推测,佾舞应该也是参考了同样的书籍。”[2]本文认为,彭有庆的这种判断还有待商榷。因为世宗大王时期“朝会雅乐”的制定参考了收录于朱熹(1130—1200)所编纂的《仪礼经传通解》(卷14)“诗乐”篇中的《风雅十二诗谱》[3]289—341。这份律吕谱中,只有南宋时期的赵彦肃根据唐代开元年间(713—741)乡饮酒礼中使用的乐曲而收录的12首出自《诗经》的歌词,但并没有舞谱。因此彭有庆关于参考了相同书籍的推论并不成立,“佾舞构成的理论依据”仍然是个未解之谜。

二、世宗大王时期仪礼乐舞的制定和创作

世宗大王时期正值朝鲜王朝的守业期,此时国家将儒教的礼乐论作为治国之道的根本,展开了文化政治。世宗大王时期推进了礼乐全面整理工作,研究并接纳了东亚地区的传统礼乐论,同时根据朝鲜的实际情况进行变通。

在这一时期,对东亚的传统礼乐论和乐律论的研究为其音乐理论的形成奠定了基础,并且极大地推动了乐器制作及相关记录工作。随着用于国家礼乐乐曲的选定、仪礼的演奏等用乐规范体系逐渐获得完善,同时符合国家理想的奏乐制度得以确立,表现朝鲜音乐特质的新的记谱法确立了,并根据此记谱法重新编纂了乐谱,体现出与中国传入形态的区别。从此朝鲜王朝的理念在乐舞中得以体现,整个体系也更加完备,这一成就令人刮目相看。

世宗大王时期的音乐发展经历了三个阶段才最终得以完成。

第一阶段是“整理期”。从世宗七年(1425)到世宗十四年(1432),为期8年。在这段时期,通过对古典礼乐及“雅乐”的深入研究,同时吸收了东亚地区普遍的乐舞思想,将应用于宫中仪礼的“唐乐”和“乡乐”加以整理。尤其是对“雅乐”在理论、乐谱编纂以及表演条件等方面的相关研究逐渐完善,建立了符合朝鲜实际情况的乐舞框架;制定了黄钟音宫调;制作以编钟、编磬等乐器为代表的雅乐器、乡乐器及唐乐器;确定乐章、舞蹈、演奏和表演中搭配的服饰、礼仪物品及演奏方式等。

第二阶段是“应用期”。从世宗十五年(1433)到世宗二十六年(1444),为期12年。在这段时期里,第一阶段所积累的乐舞表演实力,按现实所需被有选择地发挥了出来。古典礼乐和朝鲜固有的传统乐舞也都各自分门别类,落地生根。原本规定只有在祭礼上使用的“雅乐”也可以在宴飨上使用了。例如世宗十五年(1433),在君臣仪礼和宴飨结合的会礼宴上首次使用了“雅乐”。

第三阶段是“创造期”。从世宗二十七年(1445)到世宗三十二年(1450),为期6年。在这段时期开始出现了一些新的音乐创作。例如在世宗大王时期创作的《龙飞御天歌》之后,出现了根据此歌词重新作曲的《蓬莱仪》《保太平》《定大业》《发祥》等新作品。世宗还把在古典礼乐规范中被视为禁忌的“俗乐”,即从高丽王朝时期流传下来的歌谣作为主要素材,亲自为这种新的乐舞作品作曲,并将其命名为“新乐”。世宗将这种音乐昭告天下,并表示这些作品在国家仪礼及宴飨中都可以使用,展示了一幅朝鲜王朝时期本土礼乐文化创新的伟大蓝图③。

三、15世纪朝鲜王朝时期“雅舞”的整理和重现

(一)“祭礼雅舞”和“会礼雅舞”

尽管关于“雅舞”的记录并不详细,但通过音乐的相关记录,依然可以窥见当时的乐舞状况。

第一,据考证,太祖四年(1395)郑道传、闵齐、权近、韩尚敬等人对“雅舞”进行了整理,文舞和武舞,各为四表④。太祖新建宫殿和太庙后,于十月五日首次在太庙⑤进行了祭祀,在这次祭祀中使用的“雅乐”和“雅舞”就是郑道传等人整理的作品。因为郑道传曾于高丽末期负责仪礼,所以当时的“雅舞”也参考了高丽时期的相关标准,而这一舞蹈就成为世宗大王时期“雅舞”的基础。

第二,“祭礼雅乐”中最先被整理的是“雅舞”。世宗大王时期负责“雅乐”整理的朴堧阐释了以下典据,并提出了整理“雅舞”的意见。

立表于佾舞,舞人自南表向二表为一成,自二表至三表为二成,自三表至北表为三成,乃转而南,自北表至二表为四成,自二表至三表为五成,自三表至南表为六成,则乐亦六变,而天神皆降,此祀天神圜钟宫六变之舞也。

又自南表至二表为七成,自二表至三表为八成,则乐亦八变,而地祇皆出,此祭地祇函钟宫八变之舞也。

又自三表至北表为九成,则乐亦九变,而人鬼可得而礼矣。此享人鬼黄钟宫九变之舞也。按此四表进退之节,即武舞之法也。

于文舞则未有明说。先儒贾公彦以为:“武舞有四表,文舞亦应有四表。”陈常道《礼书》云:“贾公彦之言,于理或然。”⑥

朴堧在考证了上述“雅舞”的相关文献后,确认了郑道传等人在筹办太庙祭礼中以四表为基准整理的佾舞符合古制,并称“我朝亦已用古制”。⑦世宗十二年(1430)前,以朝鲜王朝初期的“雅舞”为基础,提出了表演空间要足以确保舞者的位置和佾舞动作中进退变化的需要;将麾放置在前方以使舞者能够清楚看见;要充分打造由旌、纛等组成的仪仗;要对舞服进行详细研究等观点。

第三,随着“雅乐”在会礼等场合的应用,“雅舞”也重新被人们所关注。在重新编纂祭礼和朝会中所使用的《新制雅乐谱》的同时,应该如何使“雅舞”重现于世也成了人们所关心的问题。首先,在表演形式上出现了“废止女乐,用男舞童代替”的强烈主张。提出在演奏“雅乐”的仪礼及宴飨上应该“雅”“俗”对立,而女乐被划定为被排斥的“俗”。世宗大王时期君臣宴及使臣宴中的女乐演出也成了争论的焦点。此时出现了两种截然相反的意见,一方指出国家的“礼乐制度已经完善,国家地位也有所提升,不应该继续使用女乐”,另一方坚持“不可突然改变长久以来的惯例”,在这两种观点的交锋中,“女乐废止论”越来越强硬。⑧

此外,宫廷对朝会演出人员服饰也进行了规范。为了确定舞童的服饰,世宗听取了大臣们关于服饰制度的谏言,在服饰最终确定前,经历了一系列复杂的过程。首先是世宗十二年(1430)十二月礼曹提交了关于“乐工、文舞和武舞人员服饰”的奏折,但在奏折末尾却表示在中国相关文献里“只录名物,而不详其制度,故新制为难”。⑨在制作舞童表演俗乐呈才所需的服饰时,朴堧也曾画图或制作样品以示君王。⑩但世宗称“文武舞者之服恐不似中原,其于旁观何”,于是让翻译官金乙玄雇佣中国当地的专家绘制出乐工的服饰样板,还让他买来冠帽,又命李蒇观察明朝宫廷的朝会,回来之后再详细上报。尽管如此,世宗依旧谨慎地认为“宴飨雅舞”的依据不够清晰,不如就让舞童跳用于祭礼的六佾舞:“然二舞冠服之制、进退作变之节,或违于古,则必取笑于后,宁废而不用。欲以童男备六佾舞之,何如?”

但是大臣们的意见与世宗不同。

“《书》曰:‘舞干羽于两阶。’《诗》云:‘公庭万舞。’降及唐、宋之时,正至上寿,亦莫不用二舞,则文武二舞,历代皆用之,未尝偏废也。臣等生于千载之下,徒闻其语,未见其形容,今圣上命制雅乐,奏之朝廷,以成我朝鲜所无之大乐。圣上但以二舞冠服之制、振作之节,未尽合古,欲废而不用,臣等以为一代之兴,必有一代之制,故二舞进退作变之节,代各有异,不必相袭。今日二舞振作及冠服之制,虽或有可疑者,大体合于古,则宜修正存肄。”

大臣们认为只要不脱离“雅舞”这个大的范畴,即使与古制有异,也不足以导致严重的失误。

此外,世宗对于“雅舞”的性质也表露了不一样的想法。“会礼用男乐,不用女乐,诚美意也。然音乐所以兴起人心也。文武二舞,似无养耳目之意,姑以童男,依倡妓之舞,间用若何?”世宗先是从观赏的层面指出文舞和武舞单调乏味,无法令人为之感动,继而同意在朝会及宴飨中用男舞童代替女乐,又提出是否能由男舞童来跳女乐的舞而不是文武二舞。世宗非常好奇这个问题在中国是如何解决的,因此提议派人去中国宫廷学习,但是世宗得到的答复却是在明朝的“君臣会礼”中不存在文武舞。

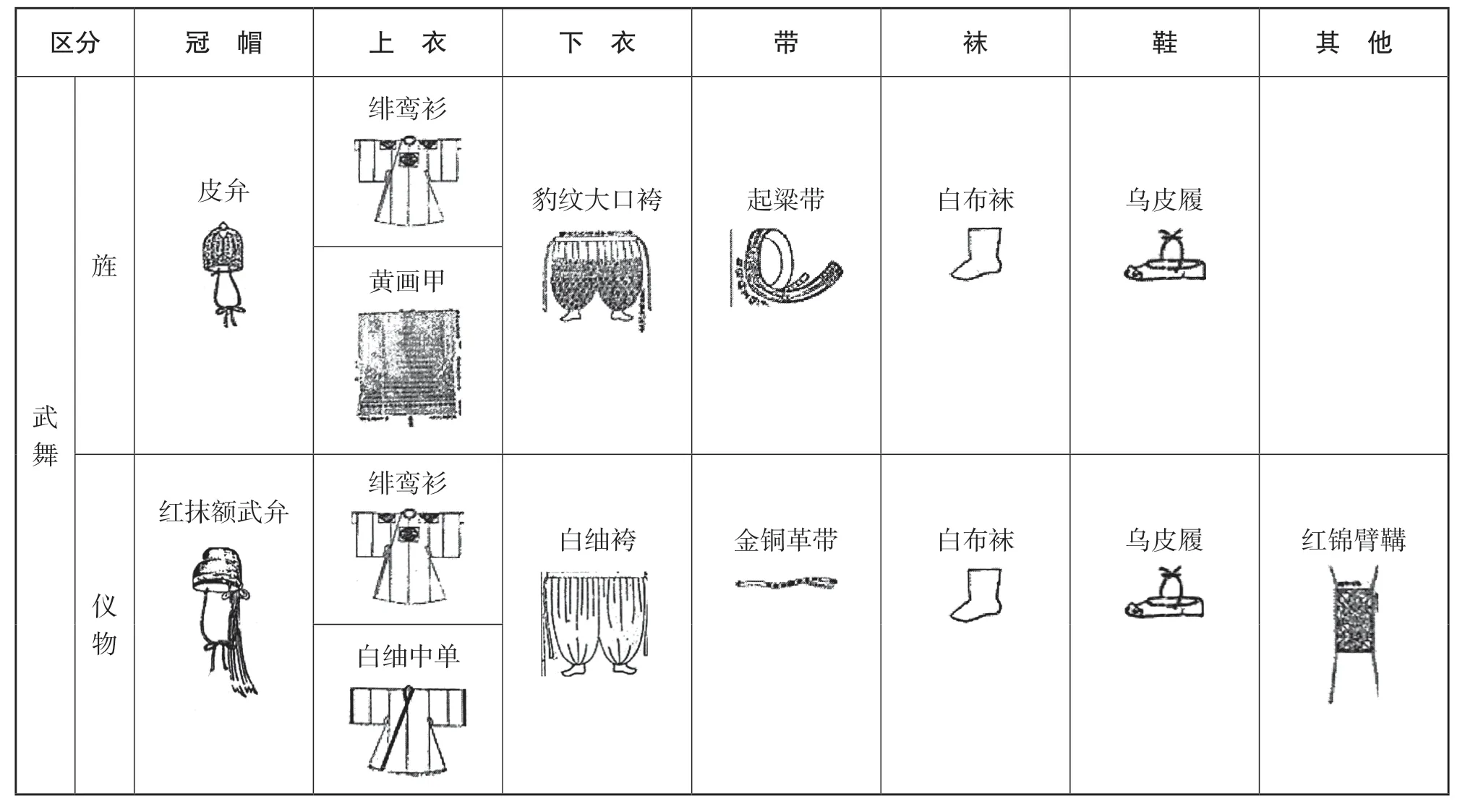

不久之后,世宗在处理政务的思政殿中观赏了改编后的文武二舞和俗乐部男乐的才艺后表示:“今冠服之制,二舞振作之容,皆可观也。其间进退曲折,虽未尽合古制,然历代帝王不相沿袭,则予何不更议制作?应日加练习,用于朝会。”并予以接受。尽管没有具体的“宴飨雅舞”的范例,但是最终的结论是在沿袭历代制度的基础上,部分的改变不会导致严重失误,随之确定了文武二舞的冠服制度和动作。文舞和武舞的服饰是参考了唐宋的制度而确定的,现将《乐学轨范》(卷2)(卷9)中关于乐悬和服饰的记载内容整理如表1所示。

这些文武舞服饰与《高丽史·乐志》中所记载的并不一样。朴堧于世宗十二年(1430)二月的上疏文中也对“雅乐”的服饰有所言及,称总体上衣着粗简,规定也各不相同。世宗十五年(1433)朴堧在上疏文中提议整理、完善祭礼服饰,对当时祭礼服饰的说明整理如表2所示。

表1 世宗大王时期“会礼乐舞”的服饰

(续表)

表2 世宗大王时期“祭礼雅舞”的服饰

通过以上归纳可知,在世宗十四年(1432)为了会礼宴而整理“雅乐”的过程中,朴堧等人根据文献中的记载,重新制作了祭礼及其他会礼的服饰。在认真讨论和试演这些文武舞的服饰、朝会及宴飨“雅舞”后,世宗命令郑招、申樯、郑麟趾创作适合文武舞的乐章。文武舞乐章由16句汉诗组成,每句4个字,这也是“雅乐”的基本形式。世宗十四年(1432),《新制雅乐》中《皇皇者华》乐章开始按照朝鲜王朝时期制定的黄钟宫旋律进行演唱。

(二)15世纪朝会及宴飨中的“会礼雅舞”

世宗十五年(1433)一月一日首次演出“会礼雅舞”以后,在会礼宴、养老宴等场合也用“雅乐”进行伴奏演出,“会礼雅舞”的正殿布置图可以参照《世宗实录》(卷132)“五礼”中的《嘉礼序例—会礼宴图》(见图1和图2)。

在登歌和轩架之间,文武舞者各48名,左右排开。在文舞行列中2面麾被放置在舞者前方;在武舞行列中,纛和鼗各2面被放置在舞者前方,两边则放置錞、镯、铙、铎、应、雅、相、牍各1个。《世宗实录》(卷132)“五礼”中的《嘉礼序例—会礼宴图》的结构与《乐学轨范》(卷2)《世宗朝会礼宴》中的文舞和武舞图有些差异(见图3和图4)。虽然人数相同,但根据武舞的实际情况,仪物的排列方式有所不同。《嘉礼序例—会礼宴图》中武舞舞者的前方放置旌、纛各2面,但在《世宗朝会礼宴》中武舞舞者前方只放置2面旌。另外,《嘉礼序例—会礼宴图》中,武舞队列两边均放置有錞、镯、铙、铎、应、雅、相、牍各1个,但在《世宗朝会礼宴》中,武舞队列的右边放置了錞、镯、铙、铎,左边则放置了应、雅、相、牍。北宋陈旸所著的《乐书》里记载的轩架武舞中,錞、镯、铙、铎、应、雅、相、牍的布置方式与《乐学轨范》中的武舞图相同,而置于舞队前方的仪物(旌、纛、麾)数量和类别则有所不同。

《乐学轨范》(卷6)中详细记载了籥、翟、旌、麾、錞、镯、铙、铎、应、雅、相、牍等仪物的使用方法,并明确记载无论是在祭礼还是在宴飨上,这些仪物的使用方法都一致。但书中对于舞蹈的动作变化并没有具体言及,因此难以考证。尽管记录不详,但参照朴堧“朝鲜初期制定的佾舞方法与古典并无不同”的说法,可以推断出朝会及宴飨中的佾舞仍属祭礼佾舞的范畴,并无大的变化。

结 语

迄今为止学界对世宗大王时期“会礼雅舞”重现的过程,并未进行细致入微的研究,因此本文围绕这个中心议题,对15世纪朝鲜王朝时期的“雅舞”整理过程进行了考察。世宗大王时期以王朝建立初期整理的“祭礼雅舞”为基础,首次完成了完善工作,从世宗十二年(1430)开始在朝会及宴飨中使用“雅乐”,并确立了用于朝会及宴飨中的“会礼雅舞”相关制度。当时,整理后的“雅舞”是由男舞童伴随着雅乐队演奏的《文明之曲》《武烈之曲》起舞,乐曲四言一句,旋律是《诗经》中《皇皇者华》的黄钟宫宫调,文武舞舞者各48名,各自手持规定的仪物,在指定的位置上起舞。虽无对舞蹈动作的翔实记录,但依据朝鲜王朝建立初期根据古制整理了“祭礼雅舞”规范,且曾于各种祭礼上进行舞蹈表演的事实可以推测,舞蹈动作的基本形式与之前并没有太大的变化。“会礼雅舞”尽管与“祭礼雅舞”的队形一致,但由于演出的场合和地点不同,所以旋律和服饰也不尽相同,因此在听觉和视觉上,“会礼雅舞”向人们传达的信息和“祭礼雅舞”也是不同的。

15世纪“会礼雅舞”的重现在中韩两国雅乐传承史上有着重要的意义。

第一,使通过书面记录流传下来的中国唐宋时期的“雅乐”和“雅舞”在朝鲜时代得以重现并传承。唐代的《风雅十二诗谱》被宋代文献《律吕经传通解》收录并传入了朝鲜半岛,而朝鲜王朝又根据《律吕新书》的理论,将收录于该乐谱中的《诗经》旋律重新改编并借用,最终形成“会礼雅舞”的旋律。“雅舞”的服饰在唐宋时期的记录中也仅有物品清单而没有图示,朝鲜王朝以此为蓝本重新制作出了相关服饰及道具。朝鲜王朝为这些重现于世的乐曲和服饰,创作了歌颂先王文德武功的新乐章,并将其与高丽时期传承下来的传统“雅舞”相结合,创造出了与当时明朝的朝廷宴飨文武舞制度不同的新“雅乐”。

第二,虽然“会礼雅舞”持续的时间并不长,但在世宗末期创作歌颂先辈功德的乐章时,借鉴了世宗亲自创作的乐曲,这一点也意义深远。尤其是《保太平》《定大业》的乐舞,在文武二舞舞者的人员构成、仪物及服饰等方面,都具备“会礼雅舞”的基本要素。在“会礼雅舞”整理初期,朝鲜王朝的君臣曾担心动作和服饰如与中国有异,会为世人所取笑,但他们最终还是得出了结论,认为在中国也没有足以让人信服的依据,只要在“雅乐”传承这个大的范畴里,每个时代都可以做出一些新的改动。简而言之,就是在尊崇古制的背景下,根据时代变化,也可以打造出不同于中国的朝鲜王朝时期乐舞。因此,尽管“会礼雅舞”未能长久留存,但笔者依然认为15世纪“会礼雅舞”的重现是朝鲜王朝时期“雅舞”传承史上极其重要的一个节点。

【注释】

①佾舞舞者数量的计算方法有两种。一种是8×8=64,6×8=48,4×8=32,2×8=16,参见[宋]陈旸撰写的《乐书》中的《礼记训义》《周礼训义》《乐图论》三篇,原文如下:“服虔所谓天子八八,诸侯六八,大夫四八,士二八,不易之论也。”另一种是用平方数计算,即8×8=64,6×6=36,4×4=16,2×2=4,参见[晋]杜预的《春秋左传注疏》(卷2)中的记录:“公问羽数于众仲。(注:问执羽人数)对曰:天子用八(注:八八,六十四人),诸侯用六(注:六六,三十六人),大夫四(注:四四,十六人),士二(注:二二,四人。士有功赐用乐)。”

②此书名是《仪礼经传通解》的错误标记。

③关于“世宗大王时期音乐整理的开展过程、成果及意义”参见宋惠真.世宗时期东亚细亚礼乐论的认识情况及仪礼音乐整理[J].韩国学研究,2014(51):111—142;宋惠真.韩国雅乐史研究[M].首尔:民俗苑,2000:181—216;宋惠真.秩序与亲和的变奏—朝鲜王室的音乐[M].首尔:民俗苑,2018:1—353.

④《世宗实录》(卷47),世宗十二年二月十九日(庚寅)中的记录是“又我朝去乙亥年冬亲行大祭时,提调郑道传、闵齐、权近、韩尚敬等同署文案内,文武二舞,各为四表”。

⑤详细记录参见《太祖实录》(卷8),太祖四年十月五日(乙未)。

⑥见《世宗实录》(卷47),世宗十二年二月十九日(庚寅)。

⑦“请舞佾依古制蔬”此记录在世宗十二年二月十九日(庚寅)和世宗十四年三月四日(癸亥)中两次出现。参见朴堧.兰溪先生遗稿[M].首尔:国立国乐院,1993:89—92.

⑧关于朝鲜前期的女乐争论可参见金种洙.朝鲜前期女乐研究[C]//国乐院论文集.首尔:国立国乐院,2004(5):37—63.⑨见《世宗实录》(卷50),世宗十二年十二月十五日(辛巳)。

⑩大护军朴堧,据唐制云锦、花锦之状,以彩绢画会礼男乐之舞童冠服以进,上曰:“可依舞童之额以备。”见《世宗实录》(卷53),世宗十三年八月二十四日(丙辰)。

之时,正至上寿,亦莫不用二舞,则文武二舞,历代皆用之,未尝偏废也。臣等生于千载之下,徒闻其语,未见其形容,今圣上命制雅乐,奏之朝廷,以成我朝鲜所无之大乐。圣上但以二舞冠服之制、振作之节,未尽合古,欲废而不用,臣等以为一代之兴,必有一代之制,故二舞进退作变之节,代各有异,不必相袭。今日二舞振作及冠服之制,虽或有可疑者,大体合于古,则宜修正存肄。”见《世宗实录》(卷55),世宗十四年三月二十八日(丁亥)。

《车书会同之舞》和武舞《平定天下之舞》。《明集礼》(卷53)明洪武二年八月,诏儒臣修纂礼书。洪武三年九月书成,名《大明集礼》。