弯曲的线条和变幻的笔画

——中国书法与舞蹈之对比

一、对比的前提

1938年,中国旅英学者蒋彝出版《中国书法》,向西方读者介绍中国书法的审美和技法,书中这样写道:“中国书法和舞蹈还是值得一比的,大师的书法绝非拼凑笔画形成文字,而是在探索类似于舞蹈的行云流水。滑冰者关注下身的动作,有时会忘却手脚的平衡,而舞者在意全身的协调,四肢动作必须协调,有韵律。观赏书法佳作和欣赏优美舞蹈一样令人心旷神怡。”[1]126作者虽说中国书法和舞蹈值得比较,但他忽视了审美源于人的感官,由人制定规范就必然有偏差,而范式和个人表达之间存在二元对立。一方面,在西方文化中,我们必须应对东方主义观点的考验,它要么带着高人一等的态度,要么怀着对异域的幻想,构建出它自己的一套有关书法的扭曲意象。再通常不过的情况是,它过分地简化了东亚语境中书写实践在哲学上的复杂性和审美上的他异性。另一方面,对于西方和非西方舞蹈的审美和技巧,也存在笼统化和相互混淆的可能,况且,各种舞蹈之间相互影响,已经无法分别描述。①

对比中国书法与舞蹈,我们有时忽视了文化对舞蹈的影响,将舞蹈当成了独立于文化和历史背景而存在的固定范式。自从蒋彝出版了《中国书法》,书法和舞蹈的对比日渐兴起,但一般都是将古典芭蕾的精湛技艺和交谊舞的规范性当成舞蹈的通用范式。②诚然,这两种舞蹈都要求舞者通过训练实现对身体的良好控制,类似于中国书法的运笔。但是,还有很多舞蹈类型不要求严格的范式训练和完美的肢体动作,比如现代舞,有些舞蹈还包容瑕疵和业余动作,有时失误也是审美的一部分。那么,该怎么看待这些舞蹈呢?

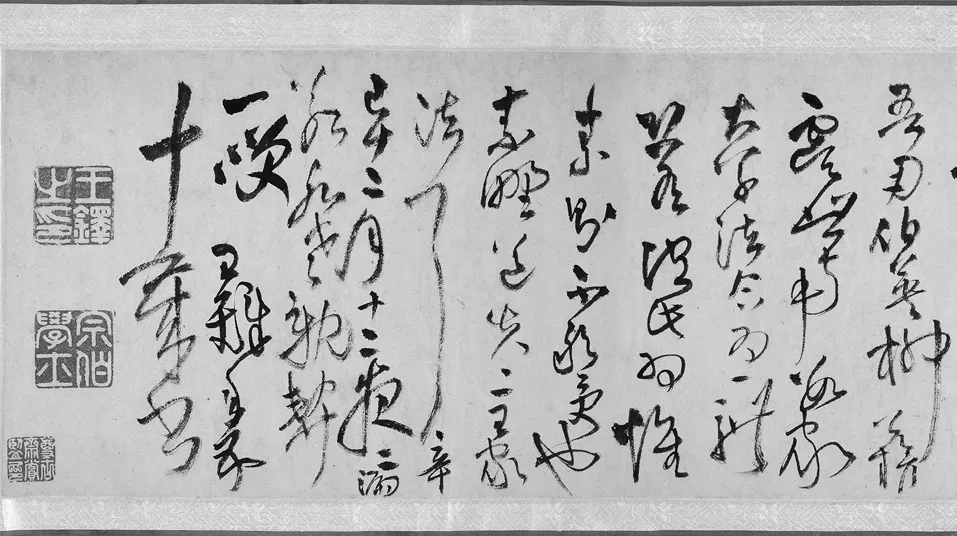

书法的英文单词“calligraphy”词根来自希腊语,前半部分“calli”来源于希腊语“kalós”,意为“美”;后半部分中的“graph”来源于希腊语的“gráphein”,意为“书写”,这个词源强调了书法的审美功能。其中,“美”主要在于文字的外形,与形成外形的过程无关。然而中国书法更注重书写过程,所谓笔画就是运笔行走的结果,所有点和线都是运笔的痕迹,旨在激发欣赏者的反应,欣赏者在动觉上再现书写的运动(见图1和图2)。③换言之,笔头的运动通过作品的呈现带动了身体的运动。④这是对比中国书法与舞蹈的捷径。虽然对中国书法与身体运动之间的联系在几个世纪之前就已有相关的哲学阐释,但将书法与某种舞蹈进行比较,却是20世纪才出现的⑤。自从蒋彝向西方人介绍了中国书法之后,类比时常重复变化,成为一个个极不准确的隐喻,甚至就像舞蹈本身一样不倦地变化。⑥之所以不准确,有一部分原因是赋予了书法书写过程过多的舞蹈特性,仿佛书法的每个方面都与舞蹈相关。书法家的身体在动,笔墨在动,书法的载体纸或者绢也在动,这些都是所谓“书法舞动”的表现。[2]有些人还将书法笔画的格式塔和舞者的身体姿态进行比较,还有比较书法和舞蹈学习过程的。

图1 中国明代书法家娄坚作品(现藏于耶鲁大学美术馆)

事实上,世界上并不存在纯粹的舞蹈或者书法,进行这样的跨文化比较,前提是西方文化中的普遍性假设。因此,要将舞蹈和中国书法进行比较,就必须将其放到同一历史语境之中,要质疑背后的“法典主义”,即严格的训练、固定的范式再加上个人的表达,才能构成书法与舞蹈可比较的基础。此外,需要寻找与书法技巧和表达有相似性的舞蹈作品,尤其关注舞者所表现的线性要素。本文将侧重于探索舞蹈和书法的感知过程,依据是载于1938年《中国书法》中的书法艺术审美理念。

图2 中国明代书法家王铎作品(现藏于耶鲁大学美术馆)

二、规范和表达

蒋彝对书法的介绍,包括他对中国书法和西方芭蕾舞的比较,是在特定的文化关系语境下发生的⑦。蒋彝1903年出生于中国,1933年独身前往英国,先在伦敦经济学院学习,后来在伦敦大学教授中文,同时从事写作,以一个外来人的视角,撰写并出版了英国湖区、伦敦、牛津和爱丁堡等地的“画记”。这一系列画记引起了很大的轰动,“从一个华人的视角看英国,这是前所未有的,当时市面上都是西方介绍中国的作品,极少有写中国人对西方的印象。所以,这些书是对西方传统的叛逆,将英国当成了异域”[3]。

不过,在1938年出版的《中国书法》以及之前出版的《中国绘画》中,蒋彝倒是从西方的视角出发来介绍中国,参照体系都是西方艺术。除了在本文开头引用的关于舞蹈和书法的对比之外,蒋彝还提到了芭蕾舞,声称芭蕾舞的审美原则与中国书法一致。蒋彝认定卡罗·布拉西斯的《歌舞女神特普西珂尔之典范》代表了芭蕾舞的最高典范,而布拉西斯关于四肢协调的主张与中国书法的原则十分相近。[1]127此外,他比较了中国书法和俄罗斯芭蕾舞团的表演,并提到了中国书法的形体类别:

对我而言,俄罗斯芭蕾舞团如雷贯耳,我也看过他们的好几场表演。我发现,看他们的表演所获得的快感,与书法佳作给予我的欣喜十分相似……看到舞者踮起脚尖,我就想起楷书,看到舞者翩翩起舞,我就想起行书,看到舞者轻巧地跳跃,我就想到草书。我相信,如果人们看到过芭蕾舞者的身姿,再来看看行书或者草书,肯定可以感受到更多的快乐。尤其是草书,所有笔画都连续不断,很像舞者优美的脚步。米芾的行书就像一个交谊舞者行云流水,王铎的草书就像芭蕾群舞。[1]129

很有意思的是,对于舞蹈,蒋彝几乎只是以观者的视角看舞蹈,而不是实践者。然而,提到中国书法,他则是艺术家,甚至用特定的舞蹈术语来描述他自己的书写经验,然后最终又回到看舞台上芭蕾舞女演员的角度:“运笔节奏感很强,先左后右,笔锋腾挪辗转,时停时走。笔锋跟着手腕和手指的转动而行走,随着右臂和右手的摆动而行走。这种感觉就像芭蕾舞者踮着一只脚尖不停转动、跳跃,同时努力平衡身体,然后换到另一只脚尖。她必须用高超的技巧控制身体动作,实现平衡,凸显美感。这与对书法家的要求是一致的。”[1]129

所谓的“控制”,尤其是对于书法家,值得专门阐述,因为这是蒋彝比较中国书法和舞蹈的关键点。为说明书法与舞蹈的相似性,他特别强调了舞者的平衡、从容的身姿,而这个观点体现了他对舞蹈的理解属于“法典主义派”,他既将舞蹈笼统化、普遍化,又将模式化的古典芭蕾舞和规范化的交谊舞当成舞蹈的基本面,进而认定所有舞者都必须遵循相同的舞蹈规范。这个强制性的规范甚至超越了某些规范对动作的约束,也超越了影响人类行走、运动的自然规律,比如重力的法则。蒋彝等人心中的基本规律类似于西方哲学的基本定律,例如基督教徒和圣保罗追随者的“约定”,他们认定这些基本规律都是绝对的。虽然,蒋彝提到的要求最终都是可以达到的,但所有舞者都有可能失误,特别是在排练和练习期间。⑧

蒋彝认为,一个好的舞者,在经过一定的训练,经过一定的失败和成功之后,肯定可以逐渐达到规范的要求,到这个时候,他才能在规范的动作中表现个性。⑨这是蒋彝和西方审美的另一个共同点,尤其符合他所处时代所表达的哲学和各种笔相学(笔迹心理学)理念。⑩所谓字如其人,书写笔迹的特征可以表明书写者的个性,这个观念代表着一个十分复杂的认知体系:书写是超个人的,即所有文字都符合一定的规则,书写遵从相同的图式,因此具有一定的可交换性,但书写也必然是个人的,书写出来的每个字,没有两个是完全一致的。不过,蒋彝并没有过分强调个性,即每个舞蹈动作或者每个笔画都有所不同,而是强调所有舞蹈动作和笔画姿态的可重复性,认为通过长期的训练,重复性就可以实现。他认为个性的表达,必须建立在完全掌握所有规范的基础上,包括舞蹈和书法的规范:“在舞蹈中,手、脚和头部动作有一些普遍认同的规范……书法的笔画有些相似性,受到传统的制约,但是几乎不能找到两个完全一样的笔画。显然,每个舞蹈动作都有所不同,手脚位置稍微变动,舞者的姿态就发生变化,在书法中,任何一点细节的变化,都会影响整个作品的个性表达。舞者必须首先掌握机械的舞步,然后用个性化的方式把舞步表现出来。中国书法也是一样。”[1]129—138

上述几句话表明蒋彝对于舞蹈、书法和个人表达持有明确的法典主义态度。可是,在1938年,相对于现代主义审美,尤其是拉班倡导的“表现主义舞蹈”,法典主义已经过时了。当时作书法和舞蹈比较研究的学者,大多主张首先要满足各种艺术各自的规律,其次才能展现艺术家的个性。这个先后关系适用于中国书法,但舞蹈中的表达问题不一定涉及规范或技巧体系,并非所有舞者都必须掌握这个体系,然后才能在动作中加入个人的表达。有些现代主义的舞蹈动作,例如自由舞蹈或“表现舞蹈”,以及一些即兴技巧和许多当代舞蹈的审美,都是与“法典主义”相对立的。在这些舞蹈中,自由表达即突破传统的束缚,绝非严格遵循传统。因此,与书法不同的是,舞蹈中的表达超越成功与失败的二元逻辑,并不存在首先完成严格要求的问题,舞蹈也不是少数几个优秀舞者的专利。若普遍地以范式化的语言去表达书法和舞蹈,则两者没有可比性。

三、线 条

在舞蹈表演和编舞方面,中国书法和舞蹈之间确实存在一定的视觉近似性,其中线条的构形发挥着重要作用,因为其在视觉上将书法所呈现的线条与舞蹈动作产生的可见或可想象的轨迹联系起来,且已有一些编舞家在探索并希望利用这个关联。其中,沈伟和林怀民等编舞家有中国大陆或中国台湾的教育背景,也学过书法,此外,生于以色列的奥赫·纳哈林等虽然没有中国背景,但也很喜欢中国的书法艺术,也热衷于探寻中国书法与舞蹈之间的关系。下文将深入讨论这些编舞家的作品中线条的运用、表现形式和特点,以及如何在舞蹈和中国书法之间建立联系。

在《舞动的墨》中,奥赫·纳哈林在舞台背景上投射了书法名家王方宇(1913—1997)的作品。王方宇的新体书法作品表现了书法和舞蹈之间的关系,例如《剑舞》(1978)和《墨舞》(1984)。奥赫·纳哈林通过在舞台上投影书法字,从而强化舞者身体动作和书法字体的视觉联系。书法字体中的线条和舞者不断变化的身姿相得益彰,舞者的身体律动就像不断变换的字形,让观众感受到了中国书法的线条变化。然而,奥赫·纳哈林并没有让舞者直接模仿背景投影中的字形,而是让舞蹈体现王方宇书法作品的流动性。因此,舞者充分表现了曲线美,书法字体的线性流畅性在舞蹈动作中得到了充分表达。与直接模仿字形相比,这样的编舞更能体现中国书法流畅性和力度的完美结合。

有趣的是,这种流畅自如的运动、不摆弄任何姿态的舞蹈理念与西方舞蹈美学史上突破古典芭蕾规范化的步法和身形的理念不谋而合。正因为追求背离“法典主义”的束缚,即现代舞蹈与书法规范的对立,让东亚书法艺术和舞蹈有了共同的基础,那就是连续运动的、如同草书般的线条。在西方舞蹈美学中,线条和运动关系密切,例如,在舞谱中,舞者的运动以各种线条标志表达,对于古典芭蕾舞,卡罗·布拉西斯认为,线条贯穿着身体的运动,舞者努力达到几何形状的身体平衡,从而实现和谐。不过,许多观念都涉及“短暂的停顿”,即移动的身体要暂时停顿,确立线性形状后再接着跳动。到了19世纪末20世纪初,沃尔特·克莱恩等倡导曲线美的理论者开始深入思考舞蹈中舞者身体的动态线条,思考流动线条的性质,而不是将线条与短暂停顿挂钩。

中国台湾编舞家林怀民创编了整整一个三部曲系列,反映了中国书法中的流畅线条及其与舞蹈的关系,他也提到了舞蹈中动感的线条这个概念。他创编的《行草》展现了流畅的线性运动,并将东亚的武术、太极导引、中国戏曲的动作与现代舞蹈和古典芭蕾舞的元素融会贯通。结果,他的舞蹈并非纯粹模仿书法形态,而是成了书法与舞蹈之间相互关系的隐喻,尽管在某些动作上,例如每个动作中的丹田运气,也存在一定的视觉相似性。书法是林怀民的灵感来源,从排练伊始,也就是从即兴创作开始,林怀民和他的舞者就直接面对着巨幅经典书法作品。在此,“舞者获取了书法家的精神力量,顺着笔墨线条的流动,舞成了流动的书法字……从沉默的冥思跳起,进入武术的飞快节奏”[4]。

《行草》(2001)是三部曲的第一部,表演时,书法字投射在舞台背景和舞者身上。在某些部分,舞者的舞动让书法作品似乎也随之舞动,而在其他部分,书法投影则像放电影一样,在舞者身上缓缓移动,让舞者的舞动与书法相得益彰,舞者似乎在书写作品上的文字。因为书法作品给舞者提供的空间有限,林怀民把舞蹈或者说舞者书写般的动作比为“楷书体”,而不是舞蹈名称的“行草”。三部曲的第一部采用灰黑色调搭配,舞者的服装颜色与中国书法所用的墨相同。第二部《松烟》(2003)原名《行草(二)》,则采用中国书画“墨分五色”中的较淡黑色,女性舞者的服装有部分为米黄色,男性舞者裸露胸膛,背景投影为现收藏于台北“故宫博物院”的宋代古瓷器,瓷器釉面纹理似有许多裂纹,代表着缝隙的出现,体现了另一个线性概念。但是,书法笔画和舞者动作之间的联系不如另两部那么明显。相比之下,最后一部《狂草》(2005)则特别刻意地展示了这个联系,将舞者更流畅的动作接近中国书法的草书体(见图3),背景投影的书法字相互交叉融合,表达了书法家的狂放个性。在舞台设计方面,舞者在长长的白色卷轴上穿梭,而墨汁在卷轴上流淌着,形成一幅难以名状的画面。

在“行草三部曲”中,颜色设计、舞者动作和投影在书法与舞蹈之间创造了各种关联,由此,笔者还要谈谈其中所运用的“水袖”。水袖是中国传统舞蹈的主要特技之一。在《行草》中,一位女性舞者舞起水袖,在空中完成了舞蹈动作。长长的袖子顺着手臂挥动飘出去,然后再被收回,美感十足。作为手臂的延伸,水袖让舞者动作的停顿缓和了一些,加深了观众对舞蹈动作的印象。除此之外,水袖还强化了舞蹈和书法的联系,弥合了画线条的过程和线条之间的隔阂。在有些舞蹈作品中,舞者的脚上、手上乃至身体上涂了墨汁或彩色颜料,通过舞者的动作,在舞台上留下痕迹,那更强化了书法和舞蹈之间的关联。这个编舞策略并没有出现在林怀民的“行草三部曲”中,但沈伟在他的多部作品中采用了这种做法,让舞者在舞台上画黑色线条,舞蹈和书法几乎合二为一。

四、相似性与浸入

中国书法和舞蹈之间除了在规范和线条运用方面存在可比性,在感知过程方面也有明显的相似性,其中有些相似性也存在于中国书法和中国绘画之间。欣赏书法不仅仅是阅读文本获取相应的文字信息。对于书法和舞蹈感知的相似性,笔者拟引用本雅明同样发表于1938年的一段文字。本雅明在巴黎国家图书馆参观中国绘画展时,他对画家在画作中的题字很感兴趣,发现画和题字的感知过程很相似:

中国书法是笔墨的游戏……动感十足。虽然纸上的每个字都有固定的形状,但它们之间有许多相似之处,因此产生动感。笔画之间存在的相似性,构成了一面镜子,反映了背后的思想。

事实上,这些相似的笔画并非相互排斥,而是相互融合构成了一个整体,触动读者的情怀……每一相似之处就像一道闪电(因为相似感转瞬即逝),变化多端,因此让画作充满了现实感。所谓不变的山水,都近似于天上的浮云。这就是中国画本质的魅力,跟人生一样,所谓世事难料。[5]

本雅明主要是将中国书法与中国绘画作比较,但是,他提到的相似性,也适用于书法和舞蹈。尽管舞蹈是动态的,但它与书法有许多虚拟的相似之处,使观众在欣赏舞蹈和书法时会有相似的感受。因此,本雅明在研究人的模仿功能时特别提到了阅读和舞蹈。他基于读取舞蹈标记或书画标记中虚拟的相似性,设想了一种“先于任何语言的阅读”。这个意义上的舞蹈先于卢恩字母、象形文字以及之后的书写系统。本雅明认为,书写系统只是把曾经一度归于舞蹈的模仿能力传递下去,舞蹈拥有模仿自然现象的可能性。

而且,从想象力的角度看待书法和舞蹈之间的关系,势必涉及“浸入”的概念。中国书法界广泛承认,这是书法与舞蹈的另一个可比之处,并提出了各种理论加以解释。舞蹈和书法的欣赏者积极介入他们的所见,在各自的想象中构建艺术的形态。欣赏者不仅身体跟着动,如在阅读的时候眼球会动,观看舞蹈的时候整个身体都会不自觉地跟着舞动,而且,他们还希望向笔墨靠拢,而这所谓的“浸入”并非主观的行为,而是被动发生的。想象力的浸入超越任何形态的模仿,涉及多种感官,存在极强的个体意识,甚至会产生变幻效应。可以说,浸入舞蹈或者书法,即基于舞蹈动作或者书法的笔画,形成没有终点的想象。浸入书法并通过想象力形成一定的身体反应,这可能构成书法和舞蹈的最大共同点。

总而言之,我们对舞蹈与书法的认识和反应,构成了两者之间的可比性。在此,观赏书法并非获取文字信息的行为,观看舞蹈当然也不是为了获取信息,而是为了通过眼前所见放飞想象。特别是对于线条而言,人们可能看到纸上或舞台上舒展的线条,但是,最重要的是他们参与了线条的伸展。我们的眼睛和身体跟着书法或者舞姿中的线条移动,而这些线条在我们的想象中伸展,不管是真实还是幻觉,最终相互交叉、交融,从而形成美感。纸上、舞台上和想象中的线条远不至被作为某种边界将空间一分为二。因为笔墨、纸张和书法家身体与思想状态的不稳定,书法的线条总是在变幻;对于舞蹈而言,因为舞者的个体差异,舞者的动作也不可能完全一样。因此,舞蹈和书法中的线条具有共同的随机性,所有线条都不是固定的,而是运动的,人们一旦浸入各自的“舞蹈”之中,所有线条都会舞动起来。

【注释】

①关于从非后殖民主义的角度来探讨非西方的表演实践的困难所在,可参见:艾丽卡·费舍尔里希特、托斯顿·乔斯特、赛斯吉娅·埃利斯·捷恩所著的《后殖民主义背后交织表演文化的政治活动》(2014年),第1—21页。关于专门探讨中国艺术的问题,可参见:詹姆斯·埃尔金斯所著的《西方艺术史中的中国山水画》(2010年),阿莱达·阿斯曼、扬·阿斯曼所著的《象形文字:另一种西方语法学的驿站》(2003年),以及迈克尔·弗里德里奇所著的《密码还是象形文字?中国的象形文字》,第89—116页。

②关于这种标准化类比的一个例子体现在,倪明昆、张子宁所著的《法迹:观远山庄珍藏法书选》(2014年),第18页中的介绍:“芭蕾、华尔兹、狐步舞都是按照一定的旋律和固定的舞步而舞动,中国书法也是如此,各种各样的书体、风格以及版式也是按照特定的规则来书写的。”

③关于中国书法的字体字形,可参见:毕莱德所著的《中国书法艺术》(1990年),第135—144页。

④这并不代表中国书法中的所有笔画都是从身体形态的视觉表现出发的,这一点经常容易被误解,也许是因为在没有受过书法训练的人眼中,这种看法会让他们觉得中国书法没有那么难懂。有些字符可能是从人体或动物的身体形态描绘而来,但大部分字符都有一个粗浅抽象的字形。可参见:宋灏、安东尼奥·罗普瑞诺、卡斯坦·尼格·萨利斯、比伊特·莫斯曼所著的《图像批判视角下的文字文化》(2011年),第215—239页。

⑤早期有一个很鲜明的例外就是张旭(658—748),当时他的书法能力已经声名远播,但在见识过公孙大娘的剑舞之后,据说又有了提高。杜甫(712—770)的一首诗中记载了剑舞对张旭产生的影响,以及张旭自己对这次会面的记录。毕莱德在其著作《中国书法艺术》(1990年)中对此作了大量的分析。可参见姜夔于1208年的著作《续书谱》中关于对比书法和舞蹈的历史记载,该作收录于张充和、傅汉思所译的《书谱》(1995年),第17—29页。

⑥一些具有代表性的重要著作可参见:提姆·英格尔德所著的《线条简史》(2007年),第131—136页;严月平(Yuehping Yen)所著的《书法在当代中国社会的影响力》(2005年),第84—84页,第100页;毕莱德所著的《中国书法艺术》(1990年),第163页,第176—182页;宋灏、安东尼奥·罗普瑞诺、卡斯坦·尼格·萨利斯、比伊特·莫斯曼所著的《图像批判视角下的文字文化》(2011年),第215—239页。

⑦蒋彝的自传可参见:郑达所著的《蒋彝:来自东方的哑行者》(2010年)。

⑧关于舞蹈以及编舞中规则的作用,可参见:亚历山大·舒万所撰写的《舞蹈、疯狂与法则:皮埃尔·勒让德(Pierre Legendre)和丹尼尔·西伯尼(Daniel Sibony)的重要演讲》,该文收录于《舞蹈与疯狂/舞蹈与杂技年鉴研究》(第21版)(2011年)。

⑨关于书法作为人个性的体现,可参见:严月平(Yuehping Yen)所著的《书法在当代中国社会的影响力》(2005年),第57—80页;以及《跳出字形》,第17页。

⑩可参见:路德维格·克拉格斯所著的《笔迹与性格》(1917年);安雅·门德尔松、格奥尔格·门德尔松所著的《笔迹中的人》(1928年)。