基于“三多三精准”模式的高职院校资助育人体系构建

刘许亮 柴杉

[摘要]“三多三精准”的学生资助模式要求资助对象、资助力度和资助育人均做到精准。文章提出要建立多维度认定渠道,建立集主管需求、客观经济状况和动态调整“三维一体”的认定模型,确保资助对象精准;完善多举措保障机制、优化资助体系、实施“组合拳”资助方式、建设高效率服务平台,确保资助力度精准;构建多元化帮扶体系,发挥奖、助学金和助学贷款的帮扶作用,搭建勤工助学平台,发挥心理援助作用,实现育人效果精准。

[关键词]精准资助;资助育人;家庭经济困难学生;高职院校

[作者简介]刘许亮(1982- ),男,湖南邵阳人,黄河水利职业技术学院,副教授,硕士;柴杉(1979- ),男,河南开封人,黄河水利职业技术学院,硕士。(河南 开封 475004)

[基金项目]本文系河南省教育科学“十三五”规划2016年度学生资助专项课题“学生家庭经济状况评价指标体系研究”的阶段性研究成果。(课题编号:2016-JKGHXSZZ-49)

[中图分类号]G717 [文献标识码]A [文章编号]1004-3985(2020)15-0040-05

近年来,我国高等职业教育事业发展迅速,教育部统计结果显示,截至2019年6月15日,全国高职高专院校共计1423所,学生人数规模已占据全国高等教育半壁江山。高职院校生源结构相对复杂,但生源地域结构与普通本科类高校相比,农村生源所占比重偏高。因此,高职院校家庭经济困难学生资助工作必须与党和国家的扶贫脱贫政策相结合,强化资助和育人的直接结合,根据资助工作面临的新情况、新问题,高职院校更应注重新形势下家庭经济困难学生的资助体系与工作机制的创新,构建新的资助工作模式,使经济困难大学生实现“受助—自助—资助—助人”转变。

一、精准资助是资助育人的基本要求

“精准扶贫”是党和国家扶贫开发工作的重要思想和战略部署。长期以来,面对国家持续推进教育扶贫,《教育部办公厅关于进一步加强和规范高校家庭经济困难学生认定工作的通知》(教财厅〔2016〕6号)和财政部、教育部、中国人民银行、银监会印发的《关于进一步落实高等教育学生资助政策的通知》(财科教〔2017〕21号)都明确要求高职院校切实提高认识,完善机制,不断深化对精准资助工作的定位和思考。全国学生资助中心按照国家扶贫政策,出台了一系列面向学生的资助政策和措施。高职院校在国家战略中结合自身社会定位与职能,在教育扶贫工作方面着眼长远,建立了基于高职院校校情的学生资助办法。但是还存在对“精准资助”的认识不足、措施不到位、开展精准资助的路径不清晰、機制制度存在缺陷等问题,导致一些应该获得帮助的家庭经济困难学生并没有得到精准、及时、适当的资助。因此,非常有必要建立基于高职院校的“精准资助”工作模式和长效工作机制,以实现资助对象精准识别、资助力度精准施策、资助育人路径精准实施的工作目标。“三多三精准” 的资助模式,即多维度认定渠道、确保资助对象精准,多举措保障机制、实现资助力度精准,多元化帮扶体系、达到资助育人精准,将资助对象、资助力度、育人方式朝精准方向推进,将资助工作的内涵进一步深化,使得资助工作重心由“资助助人”向“资助育人”转变。

二、资助对象精准是精准资助的前提条件

1.建立多维度认定渠道,确保资助对象精准。根据教育部对高职院校资助工作体系的要求,各高职院校一般都建立了四级家庭经济困难学生认定工作机制,设置了学校资助工作领导小组、学生资助管理中心、院系资助工作组、班级评议小组,各层级分别承担困难学生认定工作的明确职责。在高职院校中,困难学生认定是当前资助工作的基础性难题,这类学校的学生来自不同地域,家庭经济状况难以全面实地摸查,因此,采取以单一指标评价学生经济状况的认定方法来认定困难对象与困难等级具有较大的局限性。经调查统计,结合工作实践,困难学生认定需采用多维度认定路径:一是本人的主观需求,二是客观分析学生家庭经济状况,三是家庭经济状况的动态转换。将这三个维度融入家庭经济困难学生的评价体系,形成“三维一体”的认定办法,则能更精准地确定困难对象、认定困难等级。

通过三维评价指标设定若干评价点,不同维度的指标赋予不同权重,加权后通过设定的数学模型计算,每个学生的计算结果即为其自身的困难学生认定的数据结构。学校可依据评价指标设定标准值,形成三维评价标准的雷达图,将学生个体值与标准值进行对比,确定学生认定结果。根据“三维一体”认定办法建立认定的数学模型为:获得帮扶需求程度(N)=主观需求(S)×A+客观分析(O)×B+动态调整(D)×C,其中系数A、B、C分别为公式中三个因素在“获得帮扶需求程度”的权重。主观需求(S)指学生对获得经济帮扶的主观愿望的强烈程度,客观分析(O)指通过家庭经济情况调查表和其他证明材料等对学生家庭实际经济现状的评价,动态调整(D)指学生家庭经济状况在一定的时期内的变化情况。通过多个维度的综合评价,考量学生对经济帮扶的需求强烈程度,确定资助对象,确保资助对象的精准,实现“精准滴灌”。

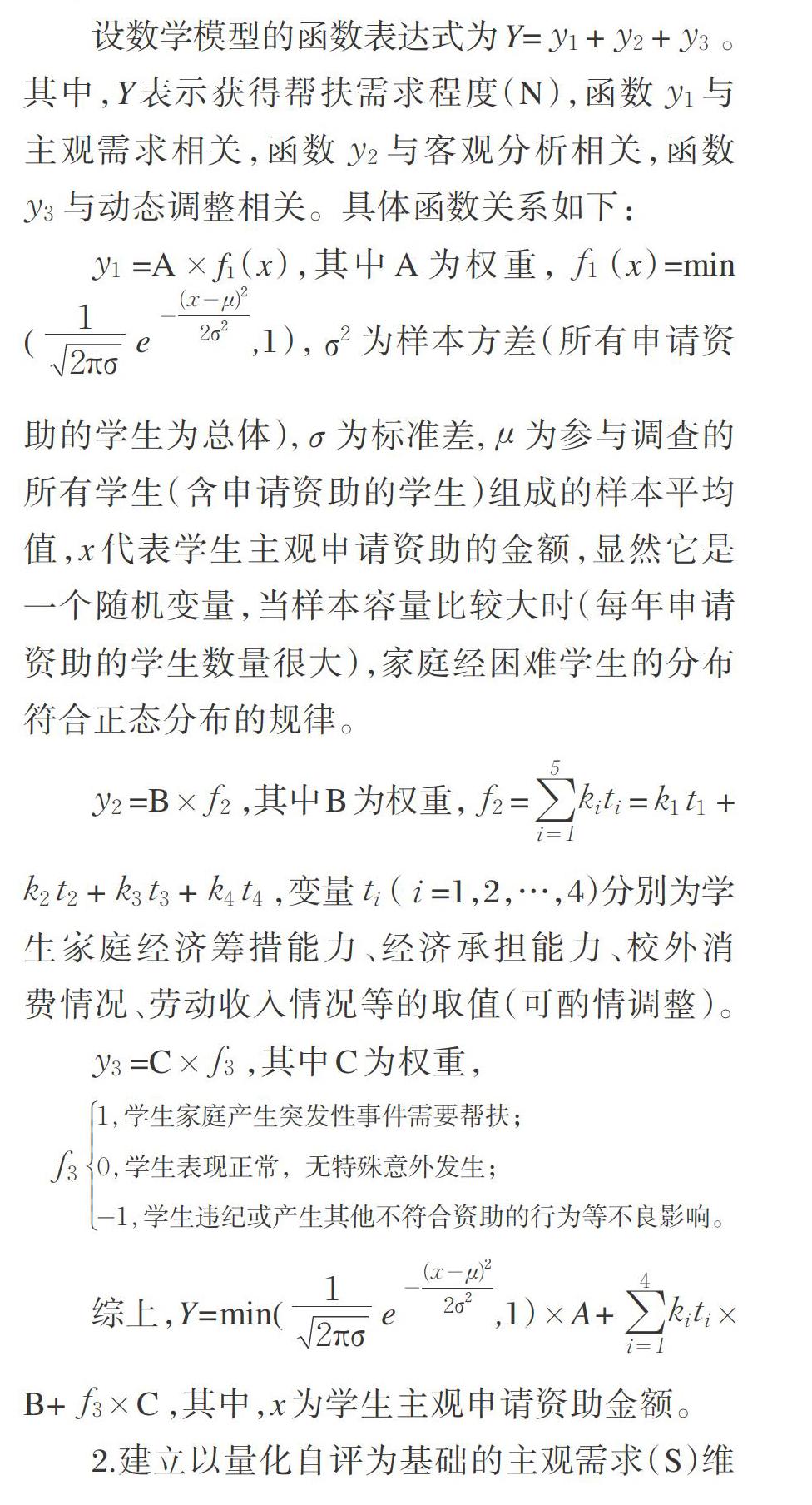

设数学模型的函数表达式为Y=[y1]+[y2]+[y3]。其中,Y表示获得帮扶需求程度(N),函数[y1]与主观需求相关,函数[y2]与客观分析相关,函数[y3]与动态调整相关。具体函数关系如下:

[y1]=A[×]f1(x),其中A为权重,[f1](x)=min([12πσ]e[-(x-μ)22σ2],1),[σ2]为样本方差(所有申请资助的学生为总体),[σ]为标准差,[μ]为参与调查的所有学生(含申请资助的学生)组成的样本平均值,x代表学生主观申请资助的金额,显然它是一个随机变量,当样本容量比较大时(每年申请资助的学生数量很大),家庭经困难学生的分布符合正态分布的规律。

[y2]=B[×][f2],其中B为权重, [f2]=[i=15kiti]=[k1][t1]+[k2][t2]+[k3][t3]+[k4][t4],变量[ti]([i]=1,2,…,4)分别为学生家庭经济筹措能力、经济承担能力、校外消费情况、劳动收入情况等的取值(可酌情调整)。

[y3]=C[×][f3],其中C为权重,

[f3][1,学生家庭产生突发性事件需要帮扶;0,学生表现正常,无特殊意外发生;-1,学生违纪或产生其他不符合资助的行为等不良影响。]

综上,Y=min([12πσ]e[-(x-μ)22σ2],1)[×]A+[i=14kiti][×]B+[f3][×]C ,其中,x为学生主观申请资助金额。

2.建立以量化自评为基础的主观需求(S)维度评价。不同的学生对经济需求存在个体差异,同样的经济状况对不同的学生来说,需求的迫切程度也不同,因此,经济需求期望是学生经济困难评价维度中的重要维度。那如何获得经济需求期望值呢?常规有效的方式有学生思想动态调查、学生经济问题分析、建立学生自我量化评价数据表等,以此获取学生个体主观需求信息。经济状况指标是该维度评价的关注重点,通过对该维度各个方面的综合评价,建立“家庭经济状况—学生需求期望”逻辑链,科学量化“需”之“切”,从主观需求维度奠定精准认定困难学生的基础。在班级民主评议阶段,以班级为单位开展调查要覆盖全部班级,收集学生在经济指标方面的需求期望值信息,统计筛选出有经济资助方面需求的学生,为及时发掘并获取困难学生信息提供了来源渠道。

3.建立以客观数据为依据的客观分析(O)维度评价。根据“高等学校学生及家庭情况调查表”,拓宽困难学生认定的客观数据来源,对比主观测评资助信息,综合分析,做到需求维度和评价维度相匹配,确保资助对象的精准。学生资助中心作为学校开展学生资助工作的职能部门,在认定资助对象时,采取“基于调查、注重评议、数据说话”的认定模式,从学生生源地民政部门出具的调查信息,到班级民主评议,参考学生在学校期间的消费数据,利用大数据综合分析,确保认定结果精准。班级评议则关注学生家庭经济筹措能力、学生在校内外综合消费情况、家庭成员劳动收入情况等指标,以客观数据为依据,建立评价维度认定机制,为达到“赈奖结合、托底保障、扶优导向、精准资助、育人为先”的精准资助目标奠定基础。

4.建立以信息反馈为主线的动态调整(D)维度评价。学生的家庭经济状况是动态变化的,主要影响因素包括学生家庭受国家脱贫攻坚资助政策、家庭成员收入、学生在校受助情况、家庭突发性支出等。因此,学校需要建立动态的困难学生信息库,根据主要影响因素变化情况,及时准确地反馈到家庭经济困难学生认定工作中,适时调整受资助对象、困难程度等困难生认定结果等关键信息,形成困难学生认定过程中的信息链条,完善评价维度。在建立困难学生信息數据库系统时,建立困难学生信息数据库系统,主要观测点有:第一,学生家庭产生突发性事件,通常是指因突发事件导致家庭经济支出激增,难以承受正常支出;第二,家庭所在地遭遇自然灾害且受损致贫,家庭经济储备难以维系其学习生活上的支出;第三,家庭成员因重大疾病需经济帮扶;第四,学生受到资助后经济状况转变;第五,实地走访查看学生家庭后,对比学生申报情况与实际情况。通过建立动态管理信息库,确保资助对象的精准。院系资助工作组通过对困难学生家庭经济情况和学生在校生活消费情况进行分析,对于困难程度与资助力度不符合的情况及时做出调整。通过对资助信息系统的动态管理、数据分析,制定切实可行的精准帮扶措施,使帮扶措施和帮扶项目精准匹配,实现资助渠道与资助项目的精准。

三、资助力度精准是精准资助的关键

对家庭经济困难学生的资助力度犹如对草木浇灌,有限资源分配要做到效率和公平兼顾。资助资金是由国家财政拨付,而困难学生对资金的需求往往大于供给,因此要将有限的资金恰到好处地资助到困难学生是资助工作的关键所在。

1.完善多举措保障机制,实现资助力度精准。完善的资助政策体系是有效开展资助工作的保障,在覆盖全部国家资助政策体系的基础上,学校根据学生需求和实际,采取的举措应趋向多元化。一是筹措学校事业经费,二是向社会企业筹集捐赠资金,三是通过校友会设立资金池,四是面向社会拉赞助。成立社会资金管理相关工作委员会,搭建资金管理运作平台,为国家财政资金在资助困难学生方面提供有力的补充,不同的资金用于不同的资助对象,这些资金相对灵活,资助的力度弹性较大,可根据学生的需求情况调整资助额度,达到资助力度精准。

2.优化资助体系,提高资助力度精准度。优化资助体系是落实资助政策的必要手段,困难学生认定环节需建立学生自评、班级评议和学校评定相结合的精准帮扶机制,形成集思想政治表现、家庭经济状况、在校费用支出情况、学习情况、学生自助情况“五位一体”国家助学金评定指标量化体系,简化了国家助学贷款申请审批程序,做到困难学生“应贷尽贷”;积极筹集资金,增加校内勤工助学岗位,做到困难学生“应助尽助”,实现了“不让一个学生因家庭经济困难而失学”的工作目标。经过不断优化创新,建立健全以国家奖助学金、助学贷款为主,以临时困难补助、学费减免、勤工助学、学费补偿、贷款代偿为补充的资助工作体系,提高资助力度精准度。

3.“组合拳”资助方式实现资助力度更趋精准。积极分析受助学生的需求差异,开展分类资助,改变单一的学生资助工作机制,提供有针对性的资助项目。构建“组合拳”式精准资助体系,实现受助学生按需资助,提高资助工作的精准度。针对不同类别的困难学生提供不同的“组合拳”帮扶方式,有“勤工助学+助学金”组合、有“助学金+临时困难补助”组合等,达到帮扶力度的精准化。

4.高效率服务平台提升资助力度精准率。利用大数据采集、分析平台,将学生在校学习生活数据与家庭经济状况数据进行对比分析,通过图表的形式表示其变化趋势,根据现状与趋势分析,调整资助力度,提高资助的精准度,提高资助工作的科学化水平。学校还创建了学生资助新媒体平台,明确信息回复、发布职责,引导广大师生主动关注和使用学生资助工作信息平台,提高资助工作效率,做到资助咨询回复与信息发布的及时准确,做到资助工作的时间精准。

四、育人效果精准是精准资助的归宿

资助育人作为教育部《高校思想政治工作质量提升工程实施纲要》“十大”育人体系之一,不仅体现在帮助家庭经济困难学生实现经济上的脱困,更要帮助这些受助学生在精神上、心志上脱困。因此,资助育人工作就成为资助业务开展的归宿,而不同的受助学生,接受不同的资助方式,反映在育人工作的不同方面,有些是通过正向激励,有些是通过感恩教育,有些是通过诚信自强意识培养,有些是通过疏导心灵,但归根到底都是为了通过资助家庭经济困难学生培养他们成长成才,达到助其物资、育其精神的目的,对不同的资助对象实施不同的育人方式和内容,从而达到育人效果精准。

1.构建多元化帮扶体系,强化资助育人精准。人才培养是高职院校的主要职能之一,“立德树人”是高校人才培养工作的根本任务,也是资助工作的出发点和落脚点,在开展资助工作时,要将解决困难学生的思想问题与实际困难相结合,既扶其贫困,又育其精神。资助工作要以学生需求为导向,以经济帮扶为基础,拓展其他帮扶形式的多元化帮扶体系,满足多样化、差异化的帮扶需求,不断强化资助育人精准度,从而提升资助育人工作成效。

2.发挥奖学金的正向激励作用,不断加强励志教育。国家奖学金是面向普通高校表现特别优秀的本专科学生设立的奖项,该奖项主要用于激励品学兼优的学生,促进广大学生励志向上;国家励志奖学金是面向普通高校品学兼优的家庭经济困难本专科学生设立的奖项。通过挖掘奖学金的育人功能,选树“学习标兵”“自强之星”“技术能手”等先进典型,通过评优表彰受到奖励的学生本人,以带动和激励身边更多的学生积极向上,营造浓郁的励志自强氛围,以点带面,示范并引领整个学生群体成长成才,发挥奖助资金的励志作用。

3.利用助学金的帮扶机制,不断加强感恩教育。助学金是国家财政设立的专项资金,用于帮助家庭经济困难学生解决上学期间的生活费问题,具有无偿帮扶的特性。因此,学生在获得帮扶时的感恩教育在助学金评审过程中显得尤为重要,学校将感恩教育融入助学金评审发放环节的宣传中,组织开展公益活动和社会实践,提高学生的综合素质和能力,增强社会责任感。

4.用好助学贷款的信用机制,不断加强诚信教育。国家助学贷款是基于信用体系开展的金融业务,学生不需要抵押物,且国家开发银行自动给学生授信,学生身份就成了授信的主体,因此,诚信在助学贷款业务中的分量就可想而知了。开展国家助学贷款政策宣传时,首先让学生知晓国家助学贷款的办理流程,了解国家助学贷款政策在大学生助学方面给予的优惠,使学生能够自觉利用好政策,懂得践诺守信,能自觉履行相关贷款协议与合同约定的权利和义务,使其感受到本身就是政策实施的受益者(受助者),也是资助政策顺利实施的支撑者;其次,以“诚信校园行”活动为载体,增强学生的诚信意识和社会责任意识,引导学生履行诚信;最后,通过“自强之星”评选活动,选树典型,发挥示范引领作用,强化育人成效。

5.搭建好勤工助学平台,不断加强实践育人。勤工助学是学生自立自强的有效途径,也是学生接触社会、深入实践的活动载体。在勤工助学平台上,家庭经济困难学生通过自身的付出,解决了自己的经济困难,同时也锻炼了自身的能力。学校为学生提供勤工助学岗位,锻炼学生发挥自己的优势,培养创新精神和实践能力。

6.发挥心理援助作用,不断强化心理育人。研究表明,家庭经济困难学生在心理健康水平方面往往低于平均水平,主要体现在自卑、过度要求得到他人的尊重和自信心不足。学校需要构建有针对性的心理援助体系,通过心理健康普測,统计结果、筛选数据、比对分析,全面掌握家庭经济困难学生的家庭情况、心理状况,健全家庭经济困难学生心理档案,完善心理危机干预体系,帮助学生塑造健全的人格和高尚的情操。

综上所述,“三多三精准”资助模式的实施,改变了传统的“大水漫灌”“撒胡椒面”式的资助,创新提出了资助对象认定过程的多渠道信息来源,从多个维度量化评价困难学生认定的对象与等级,对不同的对象给予不同的资助力度,并发挥各种资助手段的育人功能,做到了资助对象认定精准、资助力度精准、资助育人精准,使得资助与育人紧密结合,实现显性资助与隐性资助的有机融合,使资助工作与育人工作更加科学、可持续,协同发展。

[参考文献]

[1]陈宝生.进一步加强学生资助工作[J].中国高等教育,2018(6):4-5.

[2]顾鑫.高校“三全育人”资助育人模式及其运行机制研究[D/OL].长春:东北师范大学,2016[2020-03-27].https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CMFD&dbname=CMFD

201701&filename=1016113757.nh&v=MTQ0MDZLNUhkYkpxSk

ViUElSOGVYMUx1eFlTN0RoMVQzcVRyV00xRnJDVVI3cWZZ

dVJuRnk3Z1ZMckxWRjI2R0w=.

[3]李征,姜曼,吕征.育人为本的高校学生资助工作的机制研究[J].人力资源管理,2017(1):131-132.

[4]陶恩锦,陈方辉.高职院校家庭经济困难学生发展性资助探究[J].学校党建与思想教育,2016(2):39-40.

[5]王丽丽.创新高校家庭经济困难学生资助工作研究[J].法制与社会,2014(14):200-201.

[6]杨书刚,陆广峰,任京成,等.应用型人才培养背景下高校考试模式创新与改革研究[J].大学教育,2017(4):152-153.

[7]朱莉,王群,宋伟.高校大学生精准资助育人体系的构建——以山东农业大学“三三模式”为例[J].山东农业大学学报:社会科学版,2016(4):91-94+122.