个人虚拟资产共享的理论界定与实现困境

宋立丰 张雪茹 宋远方

【摘要】数字经济时代的到来使数据成为一种新的生产要素且具有资产属性, 结合过去的相关研究, 界定个人虚拟资产的内涵, 并根据资产属性和特点将其分为应用服务账号、特殊权限、虚拟货币、虚拟养成物和数字痕迹五类。 进而通过对各类个人虚拟资产的可共享性以及共享模式的动态推演, 从资产价值性、劳动支出强度、资产差异性三个角度归纳适合进行共享的个人虚拟资产所具有的属性。 在此基础上, 从数据权视角探讨个人虚拟资产共享实现的现实困境, 包括数据收益权、所有权等数据物权问题和伦理、道德、隐私等数据人权问题, 以及相关的基础技术问题。

【关键词】个人虚拟资产;可共享性;数据权;商业模式

【中图分类号】 F270 【文献标识码】A 【文章编号】1004-0994(2020)15-0108-7

一、引言

从1978年协同消费概念被首次提出[1] , 到以Uber和Airbnb为代表的共享经济平台企业大量崛起, 共享这一消费理念快速融入用户的消费生活中, 以平台为核心的共享经济商业模式不断推陈出新, 并成为全球资本的宠儿, 逐渐对传统经济学理论产生了一定的冲击。 已有研究认为, 广义上的共享经济可以分为协同消费模式、共享经济模式和分享经济模式三大类。 协同消费模式, 是指消费者通过线上、线下的平台, 将闲置资产进行点对点的直接交易, 其本质是所有权和使用权同时转移的消费形式, 如二手交易市场[2] 。 共享经济模式, 主要是指通过付出一定的报酬暂时获得产品的使用权, 如分时租赁中的共享单车、共享充电宝等[3] 。 分享经济模式, 是指物品所有者将冗余的闲置资产进行分享, 从而获得一定收益的消费模式, 如顺风车共享出行和Airbnb的民宿共享[4] 。 随着互联网等信息科技的快速发展, 形成了基于数字技术的多种类型的共享经济模式, 可以说现代共享经济就是依托于数字化网络的个人闲置现实资产使用的新范式。

伴随着数字经济时代的到来, 数据成了一种新的重要生产要素, 并逐渐具备资产属性。 在用户创造并拥有大量数据线上资产后, 用户闲置的不仅是由于产能过剩而生产的现实资产, 同样也有大量的伴随着互联网快速发展而快速积累起来的虚拟资产。 中国互联网信息中心(CNNIC)于2020年4月28日发布的第45次《中国互联网络发展状况统计报告》显示, 截至2020年3月, 我国网民规模达9.04亿人, 较2018年底增长了7508万人; 我国网民的人均每周上网时长为30.8小时, 较2018年底增加了3.2小时。 随着网民数量和上网时间的不断增加, 网上消费呈指数型增长, 积累的数字化虚拟资产越来越庞大并且种类繁多, 如会员、游戏币、装备、虚拟人物、宠物或空间、账号、痕迹、记录等。 同时, 形成了很多小型的虚拟资产交易事例, 如爱奇艺会员账号、游戏会员账号等应用服务账号的转让, 游戏装备交易, 游戏人物的代练等。 虚拟资产既具有价值, 也可以交易, 那么虚拟资产能否共享?哪些可以共享, 哪些适合共享, 为什么至今还没有形成稳定的商业模式?通过什么路径实现, 存在哪些实现困境?本文将对这些问题进行具体的分析讨论。

二、个人虚拟资产的界定与分类

2003年, 我国出现首例关于“虚拟财产”的失窃案, 也是法律上首次给网络大环境中的虚拟物品赋予能够确认的资格, 并赋予了其作为资产应有的价值[5] 。 早在2000年, 就有学者对虚拟资产进行了研究, 认为虚拟资产是企业资产负债表中的特殊资产项目, 虚拟资产能以货币计量, 具备“经济资源”的属性特征[6] 。 由此, 相继有学者对虚拟资产即以数据形式存在的资产进行研究。 有一部分研究认为, 网络虚拟资产是企业的新型无形资产, 应当另设网络虚拟资产这一新项目, 并且按照网络虚拟资产的具体表现形态来区分明细项目[7] ; 也有一部分研究认为, 网络虚拟资产是企业开发并且生产出来进行销售的, 销售它们的次数是没有限制的, 并且通过销售可给企业带来直接收益[8] ; 也有较为激进的观点认为, 网络虚拟资产是一种技术资产, 它的存在依附于网络的硬件和软件系统, 离开了这两个系统, 虚拟资产就不复存在, 应归属于一种新型的无形资产[9] 。 虽然学者们从不同角度对不断出现的新虚拟资产主体进行了研究, 本质上都是研究以数据形式存在的资产, 但通过细致对比可以发现, 这些学者界定虚拟资产的内涵、外延和具象化的表现等都存在一定的差异, 所以仍需对虚拟资产进行进一步的界定。

(一)个人虚拟资产的界定

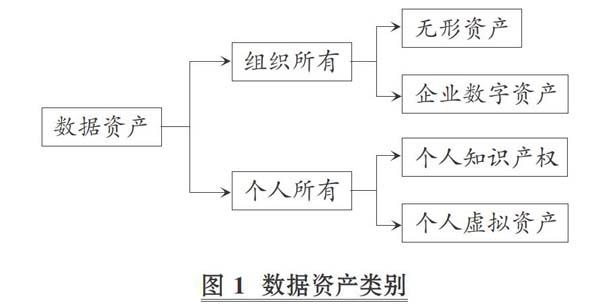

对基于数字技术的以byte形式存在的非实物资产, 目前还没有统一的定义和边界划分, 因此首先需要对研究的对象进行明确的界定。 如图1所示, 本文将通过对比几个易混淆概念, 包括无形资产、企业数字资产和知识产权, 逐步明确个人虚拟资产的内涵。

关于组织所有的数据资产可分为两种: 一种是在旧概念中套入新内涵即无形资产, 无形资产是会计或财务科目分类上相对于有形资产的概念, 包括声誉、信用、名誉等企业的无实体资产, 是一种传统的企业资产分类方式[10] 。 但无形资产在衡量数字资产、虚拟资产上出现了较大困难, 其固有的界定和确认原则也难以适用于数字化资产。 另一种是直接构建新概念即企业数字资产, 是指明确归属企业组织所有的以byte形式存在的企业资产[11] 。 企业数字资产在数字经济时代的互联网企业或数字化企业中占据着越来越重要的地位, 甚至成为组织的核心资产, 其具有明确的产权归属、资产属性和价值衡量。 归根结底, 无形资产和企业数字资产都是企业所有的、可以为企业创造价值的虚拟资产。

学者们在过去关于共享经济的研究中认为, 分享经济模式主要是一种将物品所有者冗余的闲置资产进行分享的商業模式, 最符合共享经济的理念。 本文主要研究的是个人虚拟资产的共享问题, 更多关注个人拥有的数字资产, 相对于共享经济中的B2C分时租赁模式, 数字经济中的交易主要是用户直接购买而获得属于自己的数字资产。 在过去的研究当中, 个人数字资产主要分为两大类, 即个人知识产权和个人虚拟资产。 个人知识产权指的是个人的著作权、肖像权、版权等的数字化体现, 是一种简单的具有明确产权划分和保护机制的传统出版类、影像类等实物资产的数字表现, 其数字表现形式基本与实物形式本质相同、价值相似, 因此它仍然具有传统知识产权的交易模式, 并不具有可共享的属性[12] 。 个人虚拟资产指的是依托互联网而产生的、由企业或个人所控制的、能以货币计量的、具有收益预期的数字化、非物化的网络经济资源。 具体而言, 个人虚拟资产表现为域名、网络游戏、虚拟货币、虚拟装备、收费电子信箱、收费网络空间、有偿信息服务ID, 其具有产权界定模糊、种类多样、更新迭代速度快、价值衡量波动大等特点[13] 。

(二)个人虚拟资产的分类

个人虚拟资产的表现种类繁多, 本质上都是数据的组合, 但不同数据组合产生了多样化的表现形式, 因此这些资产的表现形式同样具有差异化的资产属性、价值和特点。 这些差异性最终导致不同类型的虚拟资产具有不同的商业交易模式, 用户在不同的商业交易模式中所购买的资产或者所享受的服务便会有所不同。 基于此, 本文将对应用服务账号、特殊权限、虚拟货币、虚拟养成物和数字痕迹这五类个人虚拟资产所具有的不同资产属性、价值和特点进行讨论。

1. 应用服务账号。 应用服务账号属于数据服务商提供的一种免费服务, 是网络应用使用的平台凭证或者基点, 这种基础服务一般是免费提供的, 如电子信箱和免费注册的平台账号等。 这种免费获得的身份凭证不具有资产属性, 因此独立的个人虚拟账号不属于个人虚拟资产的范畴, 但个人虚拟账号是个人虚拟资产具有排他性的重要凭证。 同时, 有一部分身份凭证是需要购买的, 如一些付费软件的购买, 这时它的表现形式是用户使用金钱购买了账号, 实际上是购买了特殊权限。

2. 特殊权限。 特殊权限是依托于应用服务账号存在的一种有价值的、差别化的增值服务。 这种权限可以表现为在某种应用当中存在的特殊物品的使用或特殊权限的使用等, 如视频会员可以看到更多的视频, 购物会员可以享受更多优惠, 资源类会员可以享受更多增值服务, 本身免费应用的会员则可以省去更多的服务成本(如跳过广告)等。 不同的用户注册了属于自己的不同的服务账号, 所以依托于服务账号且通过金钱购买而存在的特殊权限是具有资产属性、排他性的有价值的个人虚拟资产。

3. 虚拟货币。 虚拟货币包括游戏币、平台虚拟币等。 通过金钱进行的特殊权限的购买行为属于虚拟资产的交易, 但随着特殊权限的商品化、多样化、组合化的逐渐形成, 相对完善和丰富的虚拟商品交易市场甚至在一定程度上形成了封闭的虚拟世界, 因此仅通过现金直接进行特殊权限(虚拟商品)的交易, 交易成本较高, 由此产生了可以充当网络交易当中一般等价物的虚拟货币。 虚拟货币既可以用现实货币进行购买, 如Q币之类; 也可以通过在网络中的劳动获得, 如在网络游戏中需要通过特定游戏行为而不可直接用金钱购买获得的游戏币。 可见, 虚拟货币是具有资产属性的虚拟资产。

4. 虚拟养成物。 虚拟养成物, 指游戏装备、任务等根据固有的游戏或数据规则, 用户通过付出劳动获取的虚拟成果。 虚拟养成物主要是用户创造有价值的资产的体现, 是用户根据自己的喜好、审美等通过付出一定的劳动、自主创造出来的具有资产价值的个人虚拟资产。 例如“我的世界”这一款游戏, 不同用户利用数据服务商提供的固定模块, 根据自己的审美和想象力对自己在游戏中的世界形象进行持续不断的个性化塑造, 不同的用户通过劳动拥有属于自己的世界形象即虚拟养成物。 可以发现, 虚拟养成物相对于一般的特殊权限而言, 更強调用户自身的劳动付出, 通常难以直接通过金钱或虚拟货币购买。

5. 数字痕迹。 数字痕迹, 指购物记录、浏览记录、点评意见等用户在相应平台上产生的结果, 是在虚拟养成物或者权限的使用中不可避免地生成的零散数据, 其价值性需要具体讨论。 不存在任何市场需求的数字痕迹不具有资产属性, 存在市场需求的则具有资产属性, 但由于市场需求的不确定和消费者对其价值的不同认定, 所以具有资产价值的数字痕迹的资产属性波动很大。

综上, 在对个人虚拟资产进行界定和分类的过程中, 可以发现并不是所有的个人虚拟资产都是具有资产价值的, 需要根据不同的类别和生成过程对其进行资产价值的判定。 类比现实资产共享模式中的资产类型可以发现, 并非所有的现实资产都适合共享, 而个人虚拟资产同样如此。

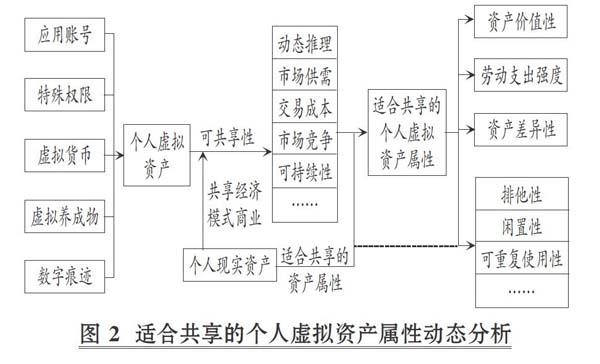

三、个人虚拟资产的可共享性与属性

个人虚拟资产相对于现实资产具有更强的可塑性、易变性、差异性, 因此研究特定类型个人虚拟资产的可共享性往往不能只采用类似于现实资产共享的静态资产属性分析模式。 鉴于此, 本文将分别对五类个人虚拟资产仿照现实资产的共享模式进行动态化推演, 以分析不同类型资产的可共享性或可持续共享性。

(一)不同类型个人虚拟资产的可共享性

1. 应用服务账号。 该账号是数据服务商提供的免费服务, 用户不需要付出劳动即可申请账号, 获取难度极低; 同时, 不同用户申请的不同账号所享受的服务相同, 不需要使用他人账号即可享受无差别服务。 因此, 用户之间的共享就会变得没有任何意义。

2. 特殊权限。 在某些电商交易平台会出现个人会员账号的交易行为, 但由于用户在进行权限类虚拟资产的交易时仅仅付出金钱而没有付出劳动, 因此权限的定价权、界定权和解释权都属于数据服务商, 个人虚拟资产的边界界定困难。 这也进一步导致了即使存在这类特殊权限的短期使用需求, 如分时、分段、特殊场景等, 数据服务商也可以无成本地提供差异化服务。 同时, 个人会员账号的交易过程中存在信任问题, 例如账号无法登录、账号登录装备过多无法再次使用等问题, 而这些问题得不到有效的保障。 所以, 服务商若直接提供权限分时租赁, 既快捷便利又可以得到有效保障, 同时相较于用户之间的交易其交易成本很低, 那么将难以形成个人虚拟资产的共享。

3. 虚拟货币。 首先, 大多数虚拟游戏的游戏运营商只提供充值换币业务, 而没有虚拟货币的借贷业务, 这是因为无论是数据服务商与用户之间, 还是用户与用户之间, 虚拟货币的借贷违约成本低、回款难度大。 其次, 对于虚拟货币这种无差别、制作成本极低、应用范围极小的虚拟资产, 与供给方直接交易的交易成本远远小于个人虚拟资产共享的交易成本, 共享模式难以产生正效用。 最后, 即使真正在虚拟游戏或虚拟世界中塑造出与现实世界类似的虚拟货币体系, 但无法进行虚拟与现实交易, 那么就不是真正意义上的分享经济, 所以难以产生真正的个人之间的虚拟货币共享。

4. 虚拟养成物。 例如“我的世界”的游戏用户通过持续劳动投入塑造了自己的虚拟养成物, 并将自己劳动成果的使用权与其他用户进行共享, 从而让他人欣赏了自己塑造的养成物, 同时也可以观赏他人养成物的形象。 虽然游戏服务商可通过复制用户的劳动成果进行销售, 但这一行为违背了游戏开发的初衷——让用户体验自我塑造虚拟养成物的乐趣, 同时属于人为地将用户虚拟资产的价值降低, 甚至会使该游戏失去价值, 最终会造成用户和数据服务商的双输局面。 所以, 数据服务商不会将不同用户塑造的差异化的虚拟养成物进行复制和转移, 那么此虚拟养成物便适合进行用户间的共享。

5. 数字痕迹。 有的用户付出时间和精力产生了数字痕迹, 但并没有其他用户想要参考或者借鉴其产生的数字痕迹, 那么此类数字痕迹就不具有资产属性。 反之, 如果有其他用户想要参考或者借鉴该用户的数字痕迹, 那么此类数字痕迹就具有资产价值, 例如时尚大V在网络平台上的物品评价、浏览记录、商品筛选等是具有一定参考价值的, 所以具有一定的价值属性。 在这种情况下进一步推演可以发现, 除类似于大V的意见领袖的数字痕迹之外, 普通用户的数字痕迹当存在需求时也可能具有一定的价值, 比如某消费者熟知的几位用户对于彩妆很有研究, 当该消费者想要购买彩妆却不知买什么品牌的彩妆时, 可以参考这几位用户在电商平台购物车中的商品以决定自己购买的商品, 但这种去意见领袖化的数字痕迹共享在信任、公允价值的判断以及搜索渠道上都存在一定的困难。 可见, 数字痕迹的可共享性是一个复杂的问题, 既有一部分是有价值的, 也有一部分是没有价值的, 并且其在共享过程当中也存在诸多障碍, 因此是否可共享还需要更细致的分类和分析。

(二)适合共享的个人虚拟资产属性

已有研究对现实资产的可共享性进行了静态分析并总结出其具有以下特点: 排他性、闲置性、非竞争性、可重复使用性等[14] 。 通过上文的研究可以发现, 适合共享的个人虚拟资产同样具备适合共享的现实资产的特点, 但由于虚拟资产具备一些有别于现实资产的特征, 因此需要进一步分析适合共享的个人虚拟资产所应具有的属性, 如图2所示。

1. 资产价值性。适合共享的个人虚拟资产应该具有价值, 但这种价值的判断相较于现实资产更为复杂。 现在市场上存在虚拟账号的交易, 单独的个人账号虽是有别于他人的凭证, 但不具有资产价值, 而有价值的虚拟资产是依附于个人账号存在的。 虽然单独的账号不具有资产属性, 但仍然存在关于虚拟账号的交易, 实际上这种账号的交易是一种复合性的虚拟资产交易, 是无价值的账号加上有价值的资产的组合。 同时, 个人虚拟资产的价值来源十分复杂, 一方面, 来源于数据服务商的直接定价, 大部分个人虚拟资产由服务商直接进行定价, 用户直接与服务商进行交易; 另一方面, 市场交易价值取决于需求, 但进行市场交易的个人虚拟资产很难确定其公允价值, 所以其价值属性波动很大, 需要具体根据市场需求来判断资产价值, 尤其表现为数字痕迹的资产价值。

2. 劳动支出强度。 用户通过付出劳动而不是直接用金钱购买获得的个人虚拟资产适合进行共享。 如果个人虚拟资产可以直接用金钱购买而不需要付出劳动, 那么数据服务商可以用极低的成本提供定制化服务来满足用户的定制化需求, 如果服务商直接提供多种差异化服务, 那么就变成了B2C模式, 这种模式完全不具备共享属性。 但是, 当用户通过较高的劳动支出强度获得个人虚拟资产时, 那么就与直接用金钱购买的资产的价值存在差异, 该价值不仅仅由数据服务商创造, 用户也进行了一部分价值创造, 此时个人虚拟资产的所有权、定价权以及交易模式就不完全由数据服务商所决定。 如果数据服务商强行进行决定, 则该数据将失去价值, 最终造成用户和服务商的双输局面, 因此就无法转变为B2C模式, 这样才具有可共享的基础。

3. 资产差异性。 用户的个性化需求决定了用户在对虚拟资产共享上, 需要具有个性化的资产类型进行共享。 如用户持续投入时间、精力进行不断优化而形成的虚拟养成物这种差异性大、种类又多的虚拟资产, 服務商无法提供所有种类的养成物进行售卖或者租赁, 受限于公司自身的经营, 其一般会提供最受欢迎且盈利多的几种类型的养成物进行销售或分时租赁, 而需求相对较小的产品就需要用户之间进行共享或者交易, 这是服务商目前所无法采取有效措施进行取代的。 可见, 在服务商和用户之间的博弈中, 服务商博弈获胜的资产就不适合进行虚拟资产的共享, 而用户一方获胜的同时服务商尚未采取有效经济模式进行取代的虚拟资产就比较适合进行共享。

通过以上分析讨论可以发现, 部分个人虚拟资产可以甚至适合进行共享, 但这仅仅是从资产属性和特点上总结归纳的可能性, 在现有条件下很难形成规模化的交易模式, 即使在理论上推演出了经济效用最大化的最优模式和最适合的资产种类, 也很难形成稳定的交易。 这是因为缺乏清晰的资产界定和第三方保护, 即存在数据权问题。

四、个人虚拟资产共享的法律问题

相较于具有实物的现实资产, 以byte形式存在的非实物资产的个人虚拟资产本质上是一组数据, 则其在生产、使用和交易等过程中的权利就很难通过针对现实实体的法律法规得到保护, 这就为个人虚拟资产共享的形成带来了法律问题。 当前国外对数据权较国内有一定深入的研究, 并对数据资产的交易给予立法保护。 最早的是俄罗斯于1995年颁布的《俄罗斯数据与信息保护法》, 赋予数据所有权保护; 最近的是2018年1月7日, 日本正式承认比特币具有货币机制, 可以作为货币流通; 美国、欧盟等国家也颁布了相关的法律法规对数字资产进行保护。 虽然国外在数据权保护和立法方面有很多研究, 并且很多法律法规已付诸实践, 但相较于数字化商业模式, 其依旧没有跟上实践, 处于落后于实践的状态, 无法全面有效地保证数据交易[15,16] 。 而且, 我国关于数据权利和数据权属问题的研究才刚刚起步, 相较于现有的成熟的现实资产共享经济模式, 个人虚拟资产共享面临的法律困境主要分为两大类: 一类是数据物权, 包括数据使用权和数据收益权, 本质上是数据所有权问题; 另一类是数据人权, 包括个人虚拟资产共享的伦理问题和隐私问题, 本质上是数据选择权问题[17,18] 。

(一)数据物权问题

个人虚拟资产本质上是一系列数据的集成, 因此就不可避免地涉及个人数据权属问题的讨论。 在数据权方面, 需要分析固有的包括数据所有权、财产权、使用权、可携带权、修改权等一系列数据权利。 具体到个人虚拟资产的数据权属上则需要解决以下问题:

1. 个人与数据服务商之间的数据所有权问题。 目前, 国内对于数据所属权问题没有进行明确的界定和保护, 所以数据服务商多依靠用户协议来排除数据所属权归用户的情况。 用户在数据服务商提供的数据服务器上使用的账号、服务等以及使用过程中产生的数据资料归数据服务商所有, 服务商可随时收走其提供的服务及用户的数据资料, 这就容易产生虚拟资产所有权的矛盾问题。 比如日前爱奇艺视频和腾讯视频针对《庆余年》电视剧采取的超前点播活动, 是在用户花费金钱购买了视频会员的基础之上, 若要多看六集则仍需花钱购买, 这一行为严重侵害了用户所拥有的特殊权限这一虚拟资产的利益, 损害了用户的数据权。 其根本原因就是对数据所有权的界定不够明确, 服务商可以随意更改用户的数据权, 最终就会造成用户和数据服务商之间的矛盾。

2. 个人虚拟资产的交易、使用等流通规则, 以及收益权利问题。 比如游戏装备, 用户是否可以在不使用期间仅共享装备的使用权而保留所有权, 或者用户是否可以选择性地卖出游戏账户中的一件或几件装备而不是整个游戏账号, 同时用户在共享和交易过程中的收益如何得到保障, 这些问题在法律上还没有得到明确的界定。

3. 个人虚拟资产数据的隐私保护问题、安全保护问题以及由此衍生的欺诈、信用等法律问题。 比如游戏装备的共享问题, 如果在此过程出现了游戏账号被盗, 账号中的装备被转卖、轉移等给用户造成一定经济损失的情况, 用户仅能通过账号申诉或者客服介入的方式将账号追回, 造成的经济损失却无法追回并得到赔偿; 或者用户在共享过程中账号被盗以后, 小偷使用用户的账号进行诈骗等行为, 使用户的亲朋好友受到损失的同时也使用户的信誉受到一定的损失, 那么这种情况是由数据服务商因账户保护做得不到位而负责, 还是由小偷负责, 或者由双方同时负责并赔偿, 这个问题目前还没有得到法律法规明确的界定。

4. 个人虚拟资产交易可控性问题、协议问题以及契约问题。 首先, 如果用户在进行个人虚拟资产的共享和交易过程中出现问题, 并且仅由数据服务商难以解决时, 相关司法机构介入是否得到允许或者有明确的法律法规进行支持, 数据服务商是否有权拒绝相关部门的介入监管, 我国目前还没有就这一问题进行明确的规定。 其次, 是用户相互之间的交易契约签订问题和协议纠纷问题, 比如: 用户在共享了自己虚拟养成物的使用权之后, 如何保证使用者不会破坏或者篡改其养成物的原貌; 若所有者的养成物被使用者篡改而出现了纠纷该如何解决, 或者所有者如何在自己的控制范围内共享自己养成物的使用权等。 然而, 这一系列问题目前尚无明确的协议或者契约进行约束并作为解决问题的依据。

(二)数据人权问题

用户在进行虚拟资产共享时, 除交易以外还会涉及一部分伦理、道德、隐私等人权方面的问题, 如用户身份信息泄露等。 首先, 用户是否有权力主动描绘自身的虚拟肖像以增加共享成功率或选择共享对象。 比如: 用户在使用二手交易平台时, 是否可以对自己进行描述、评价等虚拟形象的构造来让其他用户更加全面地了解自己, 以此增加二手交易的成功率; 或者用户在使用打车软件时, 是否可以主动选择自己喜欢的车型或者司机提供的服务, 而不是仅由司机选择是否接单。 那么, 这些行为是否可以得到平台的允许, 在得到平台允许之后又该如何认证用户对自身的描绘是否符合现实, 用户在进行自我描述的过程中又该如何进行监管, 这些问题尚无明确的法律或政策支持。 其次, 在虚拟资产共享中是否可以进行社交活动。 比如用户在网上进行游戏装备的共享中, 是否可以与消费者进行聊天、交友等社交活动, 那么这些交易以外的社交活动是否符合社会伦理, 这一行为是否可以得到平台的支持, 同时这些社交活动是否受法律保护, 目前还处于未知状态。 最后, 个人虚拟资产相对于现实资产更加具有私密性和私人性, 那么用户在进行个人虚拟资产的共享时, 是否可以选择性地共享自己的数据资料, 而不是只有“是”与“否”这两个绝对的选项。 然而, 现实的技术水平并不允许用户进行选择性共享, 同时也没有法律对此提供保护。

综上, 目前个人虚拟资产共享面临着很多的权利问题, 但这些权利却没有相关的法律进行保障, 在法律法规方面的不足严重阻碍了个人虚拟资产的共享。

五、结论与展望

(一)结论

随着互联网技术的发展, 迎来了数字经济时代, 数据逐渐成为新时代的一种生产要素, 并且具备了资产属性, 网络用户在使用互联网的同时也快速积累了大量的虚拟资产。 共享经济迅速发展, 共享这一消费理念已经融入人们生活的方方面面, 例如共享单车、顺风车等。 对比可以进行共享的现实资产, 本文探讨了个人虚拟资产共享的理论界定与实现困境。 第一, 基于已有研究界定了个人虚拟资产的基本内涵和表现形式等, 并且将个人虚拟资产分为应用服务账号、特殊权限、虚拟货币、虚拟养成物和数字痕迹五类进行分类讨论。 第二, 对比现实资产的共享, 动态推演了不同类型虚拟资产共享的过程, 进而得出具有资产价值且通过付出持续劳动而形成的个人虚拟资产适合进行用户间共享的结论。 本文虽然动态推演出适合个人虚拟资产共享且经济效用最大化的交易模式和资产类型, 但因为缺乏清晰的资产界定和第三方保护, 个人虚拟资产共享很难形成稳定的交易模式。 第三, 通过对国外数据权和立法方面的研究, 发现我国在此方面较为落后, 并在动态推演虚拟资产共享的过程中, 分析讨论了共享过程中面临的法律难题, 即监管、资产界定等方面的数据物权问题和伦理、道德、隐私等方面的数据人权问题。

(二)展望

本文对个人虚拟资产的共享进行了深入的研究, 并且在理论上推演出最优共享模式, 对共享经济领域具有一定的理论价值, 同时在研究过程中也提出了虚拟资产共享面临的问题, 而这些问题可以作为未来研究的方向和机会。

一方面, 本文探讨的虚拟资产共享过程中面临的商业模式问题, 实际上是网络架构问题。 在现有的商业模式之下, 无法避开数据服务商和中间平台进行的交易, 即在现有的拓扑式网络结构之下, 很难避开中间商形成一种去中心化的交易模式, 那么就很难达到理论上去中心化的最优共享模式。 但是随着信息科技的飞速发展, 出现了呈“去中心化”的网络结构, 未来可供选择的网络结构不再单一, 为进一步研究共享经济模式的创新甚至是改變提供了机会。 另一方面, 不论是数据人权还是数据物权方面的问题, 本质上都是技术问题[19] 。 即法律问题的解决需要技术的支持, 无论是数据物权的监管还是数据人权的维护, 都需要一种可分散操作、可信任、易确权、可监管的技术, 然而在现有的技术条件下很难解决法律方面存在的技术困境。 但是, 近两年新兴的区块链技术具有信息不可篡改、数据透明、安全性高等特性, 这些特性与技术方面遇到的问题相对应, 可以用来解决共享经济中存在的技术问题, 为未来研究共享经济的技术困境提供了选择。

因此, 如果未来对个人虚拟资产这一问题进行深入研究, 可以结合新兴技术, 例如区块链、人工智能等技术, 并且从相应新兴技术的特性入手, 对照现有的共享经济模式暴露出来的法律问题、伦理问题、商业模式问题、利益存在问题等进行全面讨论。 相信未来在新兴技术的加持之下, 个人虚拟资产的共享将成为现实。

【 主 要 参 考 文 献 】

[ 1 ] Felson M., Spaeth J. L.. Community structure and collaborative consumption: A routine activity approach[ J].American Behavioral Scientist,1978(4):614 ~ 624.

[ 2 ] 卢东,刘懿德,Ivan K., W. Lai,曾小桥.分享经济下的协同消费:占有还是使用?[ J].外国经济与管理,2018(8):125 ~ 140.

[ 3 ] Hamari J., Sjoklint M., Ukkonen A.. The sharing economy: Why people participate in collaborative consumption[ J].Journal of the Associa-tion for Information Science and Technology,2016(9):2047 ~ 2059.

[ 4 ] Henten A. H., Windekilde I. M.. Transaction costs and the sharing economy[ J].Info,2016 (1):1 ~ 15.

[ 5 ] 李先国,许华伟.网络虚拟物品消费动机的测量[ J].中国软科学,2010(4):135 ~ 145.

[ 6 ] Hasan H. R., Salah K.. Proof of delivery of digital assets using blockchain and smart contracts[ J].Ieee Access,2018(6):65439 ~ 65448.

[ 7 ] 鲁明勇.网络虚拟资产的会计研究[ J].商业研究,2006(7):153 ~ 156.

[ 8 ] Gazis V.. A survey of standards for machine-to-machine and the internet of things[ J].Ieee Communications Surveys and Tutorials,2017(1): 482 ~ 511.

[ 9 ] 高雨,孟焰.上市公司运用虚拟资产盈余管理的实证分析[ J].中央财经大学学报,2012(3):82 ~ 87.

[10] Saunders A., Brynjolfsson E.. Valuing information technology related intangible assets[ J].MIS Quarterly,2016(1): 83 ~ 110.

[11] 吕玉芹,袁昊,舒平.论数字资产的会计确认和计量[ J].中央财经大学学报,2003(11):62 ~ 65.

[12] Woo S., Jang P. , Kim Y.. Effects of intellectual property rights and patented knowledge in innovation and industry value added:A multina-tional empirical analysis of different industries[ J].Technovation,2015(3):49 ~ 63.

[13] 苏治,方彤,尹力博.中国虚拟经济与实体经济的关联性——基于规模和周期视角的实证研究[ J].中国社会科学,2017(8):87 ~ 109+

205 ~ 206.

[14] 田帆.共享经济分析框架的构建及应用研究[ J].中国软科学,2018(12):178 ~ 186.

[15] 茶洪旺,付伟,郑婷婷.数据跨境流动政策的国际比较与反思[ J].电子政务,2019(5):123 ~ 129.

[16] Conti M., Kumar E. S., Lal C., et al.. A survey on security and privacy issues of bitcoin[ J].Ieee Communications Surveys and Tutorials,2018(4):3416 ~ 3452.

[17] 杨张博,王新雷.大数据交易中的数据所有权研究[ J].情报理论与实践,2018(6):52 ~ 57.

[18] Lin J., Yu W., Zhang N., et al.. A survey on internet of things: Architecture, enabling technologies, security and privacy, and applications[ J].Ieee Internet of Things Journal,2017(5): 1125 ~ 1142.

[19] 宋立丰,宋远方,国潇丹.基于数据权的现实与虚拟闲置资产共享——区块链视角下的共享经济发展研究[ J].经济学家,2019(8):39 ~ 47.