人类语词共同体:新冠疫期的网络热词分析

徐新建

(四川大学 中国俗文化研究所,四川 成都610065)

一、语词关乎民生

人是语言动物,通过说话表述自我,与人交际。作为群体互动的社会行为,语言得以生效的基础是语词的发明和运用。无论是冷是热,流行抑或僻生,特定的语词总与文化情景相关,呈现人们的社会风貌,反映变动的知识水准并伴随世俗的悲欢凉热。

疫情关联舆情,牵动舆情;舆情反作用于疫情,成为疫情的组成部分。疫情因病毒滋生,随人际播散,威胁健康,危及社会;舆情以语词为根,在媒介间传布,关乎民生,影响国计。

2019年末新冠疫情爆发以来的情景正是这样。互联网上逐渐流行与之相关的不少新“热词”,值得留意。“热词”指的是特定时期的热门词汇。之所以热门,主要在于能满足同处某一情景人们的一时之需,故而包含从语言到文化的丰富信息,值得结合语言学、人类学以及政治学和心理学等展开交叉分析。20世纪中期,语言学家罗常培说过,他撰写《语言与文化》的目的,就是想搭建一座桥梁,让语言学和人类学相互连通。[1]2(1)罗先生在序言中说此书写于1948年底1949年初,围城中无事可做,集中精力故而完成。(参见罗常培:《语言和文化》,北京出版社,2003年重印版,第1页)

新冠“新型冠状病毒”等热词的简称,指代“新冠病毒”“新冠肺炎”和“新冠疫情”等2019年末至2020年初爆发的疾病传染现象

疫情爆发初期,对其的命名并不明确,武汉有医生说疑似“萨斯”(SARS)还被为视为谣言,当地卫生部门称为“不明原因的病毒性肺炎”,另有些地方——特别是域外出现过“武汉肺炎”甚至“中国病毒”的用法,但因具有地域和国别歧视而被“新冠肺炎”(NCP)取代。(2)2020年2月8日,中国政府机构宣布将“新冠肺炎”使用为官方简称,英文叫Novel coronavirus pneumonia,简称NCP。此举据说源于学者们的建议提案。参见红星新闻:《新冠肺炎有了官方命名 曾为“别污名化武汉”紧急提案的他们倍感振奋》,2020年2月8日,https:∥news.html5.qq.com/share/192467123810019650?url=http%3A%2F%2Fkuaibao.qq.com%2Fs%2F20200208A0MEKB00&cardmode=1&dataSrc=122&docId=192467123810019650&pid=1&queryId=1581202328146&sh_sid=&subjectId=1000101&zimeitiId=qeh_5082585&ch=060000&qbredirect=&share=true&sc_id=0p4EZyD。

冠状病毒是一个大型病毒家族,可引起感冒、肺炎乃至中东呼吸综合征(MERS)和严重急性呼吸综合征(SARS)等较严重疾病,能通过“飞沫”和人体接触等途径传播。作为针对性简称,“新冠”在此指的是“以前从未在人体中发现的冠状病毒新毒株”。时至2月10日之前,世界卫生组织为之取的临时名称叫“2019-nCoV”,完整的写法是“2019-nCoV acute respiratory disease”,意为“2019新型冠状病毒急性呼吸道疾病”。

在公共防治层面,“2019-nCoV”主要指“病”而不是“毒”。由此波及的危害重点是呼吸道疾病爆发而不单是冠状病毒蔓延。所以就疾病而言,“新冠”其实是指“新型冠状病毒感染的肺炎”,简称“新冠肺炎”;而若以疫情来论,词句会更长,得叫“新型冠状病毒感染的肺炎疫情”,亦可简为“新冠疫情”。为了精准无误,2020年1月23日武汉成立的应急领导机构就不避冗长,叫做“新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部”,若也简化的话,则叫“新冠防指”也无不可。

最早使用的nCoV简称只是Novel coronavirus的缩写。coronavirus指冠状病毒,Novel指“不寻常”“未曾见”。“新冠”的名称之所以“临时”,是因为当时的认识不足,难以赋予更确切的称谓,只好凑合应急。正式之名还得由国际病毒分类学委员会最后决定。[3]但这造成了诸多不便,大多数中国公民看不懂、读不出此英文简称,对汉语的“新型冠状病毒”或“新型冠毒肺炎”等念起来也感到费事,不顺口。为此,曾有人在网上建议改称“NARS”(new acute respiratory syndrome,可读为“纳斯”)[4],但好像没什么响应。相比之下,针对上一轮流行的“非典”或“萨斯”(SARS)来看,称之为“新冠”倒更便利,只不过有时容易将其同时包含的“病毒”与“疾病”意指相混淆。

值得注意的是,截至2020年2月底,当汉语“新冠”一词还处于暂用期,并没在全民中广泛流行的时候,互联网上竟已冒出“新冠诗歌”“新冠诗人”和“新冠诗派”等称呼来了。例如,有人在网上发表了以“新冠”诗命名的作品《七律·封城》:“亥子之交起疫情,九省通衢亦封城。控源保民断腕举,毁器投鼠壮士行……”[5](4)女可(网络作者)在《感谢“新冠”醒国人》的短文里写道:“一场突如奇来的‘新冠’疫情,让我们明白了许多。所以我们要感谢‘新冠’‘拜年’醒国人……‘新冠’让我们明白了万物生命的平等性。”参见:http:∥www.china5080.com/articles12/629001.html(2020年1月31日)。由此延伸,说不定很快便会派生出“新冠时期”“新冠人物”乃至“新冠疫区”之类的说法来。

命名体现认知,影响社会,并因现实变化而不断变迁。随着医学与疾控研究的推进,人们对此次疫情的理解也发生着相应调整。在中国官方宣布“新冠肺炎”(NCP)的名称后不久,北京时间2020年2月12日上午,根据互联网线索,笔者获知国际病毒分类委员会(CSG)和世界卫生组织(WHO)等机构已相继作出修正,将此前的命名又改成了“SARS-CoV-2”与“CONVID-19”。[6-7]前者指病毒,相当于“萨斯”第2;后者指疾病,即“2019冠状病毒病”(corona+virus+disease+2019)。网上的相关解释是,此

命名去除了原先表示“新”的单词novel,原因是专家分析说此次的冠状病毒其实不“新”,而不过是“萨斯”(SARS)的一种,用汉语来说,就是“萨二代”。“萨斯”是Severe Acute Respiratory Syndrome的缩写,指“急性严重呼吸综合征”。该词添上“Coronavirus 2”便构成“SARS-CoV-2”,意指“第二代急性严重呼吸综合征冠状病毒”[8]。

对此,国际病毒专家的说法是,新命名的出现能“增进对新冠病毒与宿主之间相互作用的理解。”世卫组织总干事则强调:“拥有名称很重要”,其不仅可以防止其他不准确或耻辱性名称的使用,同时能通过提供标准格式,以应对将来任何冠状病毒的爆发。[9-10]

如此一来,汉语的“新冠”含义看来还会改变,武汉医生的预警训诫也将平反。与之相关,还得对“新”字含义另做阐释,就像2003年萨斯时期用“非”字表示与传统肺炎相区别一样,让已正式使用流通的“新”指代“新萨斯”“新非典”或“新……其他”。若追溯辞源,“新冠”的最早使用也并非2020年,而是17年前的非典时期,当时的医学文献就已有专家将引发“萨斯”的病原体称为“新型冠状病毒”了。[11]

例句

1)“本届高三学生是特别传奇的一届,生于非典,考于新冠。”(微信)[12]

2)“新冠病毒是一种新型的病毒,能够造成极大的卫生、经济和社会影响。”(世卫组织)[13]

3)“新冠逝者中,医务人员去世令人痛惜。”(财新网)[14]

4)“新冠肺炎还在肆虐,不知还有多少人正面临着生离死别,还有多少家庭从此没有明天。”(知乎网)[15]

小结“新冠”一词的核心是病毒。无论断定为新型还是二代,其“冠状”特征皆表示为病毒的一种,其他还有“线状”等类型,如肆虐非洲的“埃博拉”。“新”的说法值得注意,在与时间相关的相对性上,其不仅反映了人类对自然界的诸多未知,亦体现出对这些未知的遮掩或躲避。作为行业术语的专有发明,“新冠”一词既体现了专家们的话权掌控,同时也表现出民众们看似被动却又具活力的参与、博弈。

关联语词病毒,肺炎,非典,飞沫,大规模急性传染病。

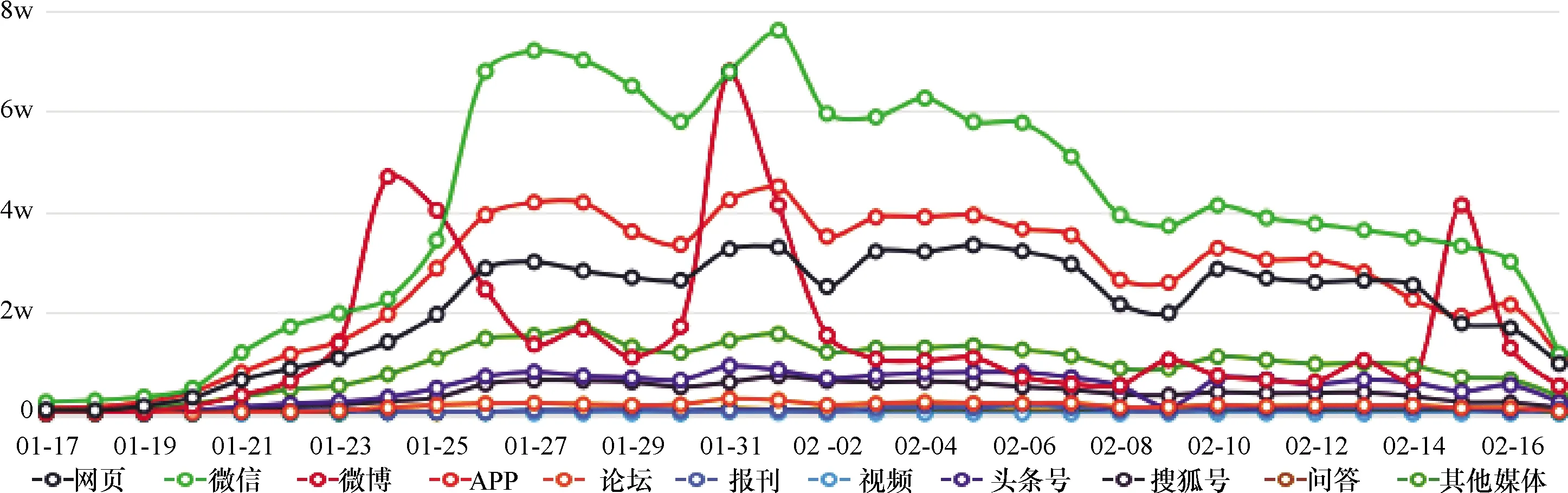

使用分析在本文取样的2020年1月17日至 2020年2月17日的30天内,通过微博、微信、网页、APP、头条号、搜狐号、论坛、视频、报刊等平台,共采集到“新冠”使用信息12 691 348条。其中微博信息占比最高达28.92%,其次是微信占22.44%、APP占18.37%、网页占14.25%。“新冠”一词在互联网出现后至2月13日达到使用波峰,当日使用次数超35万(见图3)(5)本文热词统计图示的数据源自“清博舆情大数据分析系统”(http:∥yuqing.gsdata.cn/vindex/)。数据源自2020年1月17日至2020年2月17日互联网微博、微信、网页、APP、头条号、搜狐号、论坛、视频、报刊等平台。出于行文考虑,其他配套数据未放进来,可详见本课题的另一篇专论《疫情与舆情:基于大数据平台的热词分析》。以下出现的网络图示来源和采集方式相同,不再加注。。

图3 “新冠”各平台分布及走势图

飞沫意指人或动物由口鼻等体腔喷出或溅起的沫子,也就是飞溅出来的口水、唾沫和鼻涕、喷嚏液等,疾病防治学上也叫做人体喷出的“温暖而潮湿之液滴”汉语文献以此形容过动物状态,如“龙驤横举,扬镳飞沫”等。现代作家鲁迅则用以作过弄潮儿与山冈者的不同比较,强调“涛头”与“飞沫”互不相干。(6)鲁迅在《三闲集·柔石作小引》中写道:“浊浪在拍岸,站在山冈上者和飞沫不相干,弄潮儿则于涛头且不在意,惟有衣履尚整,徘徊海滨的人,一溅水花,便觉得有所沾湿,狼狈起来。”参见鲁迅:《柔石作〈二月〉小引》,《朝花旬刊》,1929年9月1日,第1卷第10期。然而在2020年“新冠”扩散的情形下,“飞沫”一词的频频出场,既不体现国民的古汉语旧情,亦与文学爱好无关,而仅表达对冠状病毒能借此传染的普遍担忧。为何“飞沫”会导致疾病感染呢?以流行病学家的解释来看,病毒需要宿主细胞才能存活(活化)。它们在人际间的传播好比从一宿主到另一宿主间的远距离飞行——相对于病毒微生物纳米体量而言。其中最便利的“飞行器”和移动“民宿”,显然就是特征为“温暖而潮湿之液滴”的人体飞沫。

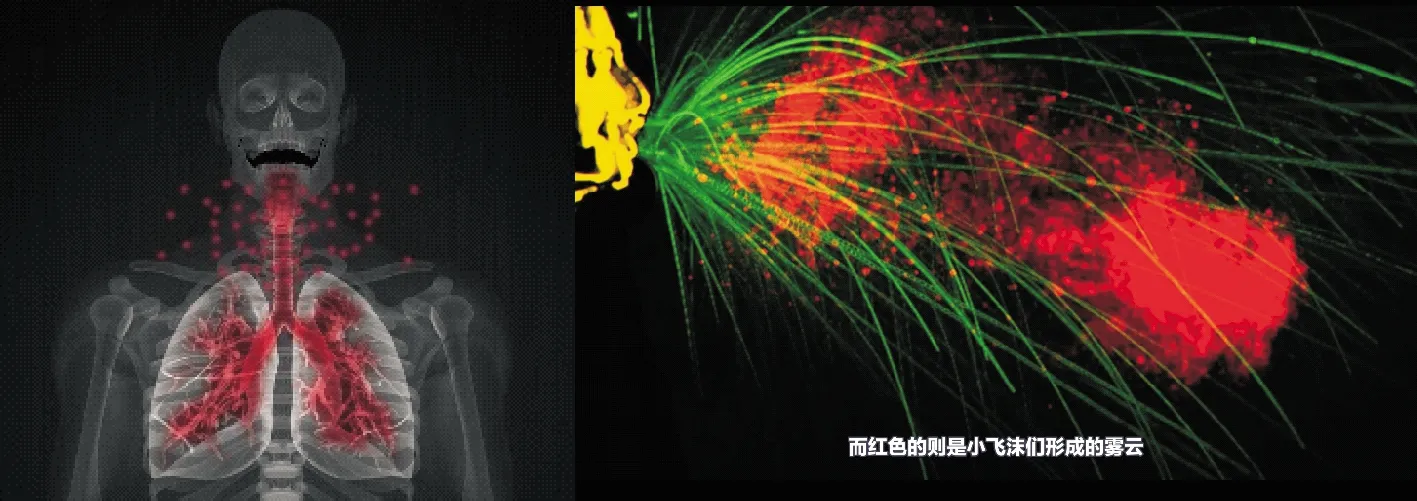

根据现在的医学研究,以喷嚏为例,由一个喷嚏带出的“飞沫”就大约含有10万—100万数量的病毒,平均的飞溅距离为1.5米(见图4)。

图4 “飞沫”外溅传播图[16]

这样一来,为防范因飞沫横溢导致的病毒传染,从各类医院、各级政府到公共卫生组织都发出了几乎一致的呼吁,号召、主张乃至规定全体民众抵御飞沫。具体措施主要有三:佩戴口罩,保持距离,以及最彻底的第3项——不接触人。

热词的出现是一种动态过程,会随情景的变化而不断调整。到了2020年2月2日后,事情又出现了改变。一个同飞沫相关并被视为有可能导致新冠病毒传染的词语涌现到网民眼前——“气溶胶”。气溶胶学名叫aerosol,由固体或液体微粒组成,大小为0.001—100微米,通常是分散并悬浮在空气之中,随风飘散。人们熟知的雾霾——PM2.5就是气溶胶的一种。有专家提出,新冠病毒也能通过气溶胶传播,故同样需要严防阻挡。[17]不过这一说法未被权威机构接受,主流媒体亦没做广泛宣传。公众对气溶胶的了解并不深入,故而疫情主要防范的还是飞沫和人体接触,方式仍是口罩、保持距离和避免交往。

无论如何,已实施的防范举措很快产生出显著的社会影响。对飞沫的防范立刻导致全民性的口罩佩戴及一时间的需求紧缺;距离的保持被专家建议为非见面不可时的1.5至2米人距;“不接触”的要求最厉害,很快就在一个喜爱热闹的泱泱大国制造出不可思议的“春节空巷”新景观(见图5)。

图5 2020:成都春节“空城计”(7)有消息说:“今天是大年初六,往年这个时候街上早已是人挤人的热闹场景,而今年全国都在武汉肺炎疫情的笼罩下,陷入突如其来的寂静。” 参见:成都同城会公众号:《新型肺炎下,一个你从未见过的成都!》(https:∥mp.weixin.qq.com/s/gynSjMvbLXVdhV-tRpwXgQ)。

可见,本来是人与病毒间的抗争,因对手难以捕捉就变成了对其中介“飞沫”的防范。但实际上飞沫也是看不见的,于是只好再转变为对“疑似患者”的警惕,最后演化为对所有人的阻挡、间隔。照此下去,受疫情的长久影响,将来的习俗恐怕也将发生许多变异,不仅戴口罩会成常态,熟人间的往来要变生疏,连握手、拥抱乃至亲吻等日常惯习是不是都会取消,改为有距离的拱手、作揖了呢?难说。

例句

1)“新型冠状病毒主要通过飞沫传播、接触传播。”(新华网)[18]

2)“飞沫可以通过一定的距离(一般为1米)进入易感的粘膜表面。”(腾讯网)[19]

3)“佩戴口罩,防止病毒的飞沫传播。”(侨居澳洲资讯)[20]

小结“飞沫”主要指与人畜相关的移动液体。“沫”字用得精准,相当于“唾沫”的延伸。“飞”是形容,刻画微型液体在空气中的悬浮散布,随风飘荡,四处传播。值得深思的是,为何作为疫情时期的特定术语,该词一出即能产生如此巨大的社会反应?导致数以亿万记的大国民众顷刻间派生出佩戴口罩的一致行为?这样的功效,就连近代中国百多年来的历届“爱国卫生运动”都只能慨叹未及。其中的机理是什么?原因何在?这些都是值得我们思考的问题。

关联语词口罩,气溶胶,隔离,宿主,气溶胶,公共卫生。

使用分析与新冠疫情相关的“飞沫”热词出现于2020年1月下旬,使用波峰在2月10日,次波峰出现在2月9日。互联网上共采集到“飞沫”相关信息1 588 221条。从信息发出地和提及地看,发布信息地域前十位有北京、广东、山东、江苏、浙江、上海、四川、福建(见图6)。与此同时,“飞沫”相关信息提及地区集中在湖北,其次是广东(见图7)。

图6 “飞沫”信息发布地区图 图7 “飞沫”信息提及地区图

二、语词塑造社会

作为社会交际的应时工具和现实记录,“热词”的流行既非专家意愿,也不是随意的个体行为。作为堪称文化微生物的有机体,每个语词都有自己的生命历程,经历着各具特色的生、住、异、灭(衰)。它们来来去去,此起彼伏,注入了发明和使用者们的知识智慧、等级是非,体现和伴随着日常生活的动态演化和群体关联。

对于这种生动鲜活的语词现象,学界行家做过不同侧重的研究,累积了多种多样的成果。文化唯物主义倡导者雷蒙·威廉斯(Raymond Henry Williams)通过《关键词》一书的撰写,阐明对词汇作注解并分析它们的形塑过程,是一种“纪录、质询、探讨与呈现词义问题的方法”[21]。语言人类学家则突出语词兴衰与身份认同的关系,指出“同一个言语社群的成员要共同的社会记忆,他们厚今薄古,推陈出新,创造性地、不断地发展社会记忆,使之适应当代社会潮流”[22]。

封城“封城”是通俗说法,在新冠疫情的首个高峰期特指武汉疫情防控指挥部的公告内容

《武汉市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部通告(第一号)》宣布,自2020年1月23日起,对武汉全市公交、地铁、轮渡、长途客运暂停运营,关闭机场和火车站通道,同时要求市民居家隔离,限制离开武汉,缘由是为了“有效切断病毒传播途径”“遏制疫情蔓延势头”和“确保人民群众生命安全和身体健康”。[23]

封城的说法很形象,现实严峻性也超过了由外及内的围堵(“围城”“堵城”),意味着一座城市全面实施的自我“封关”“封锁”和“封禁”。

但果真对一座人口上千万、面积约1万平方公里、由武昌、汉口、汉阳三镇组成、“东西最大横距134千米,南北最大纵距约155千米”的超大空间实施封闭又谈何容易!封城需要动用的人力物力、各机构阶层的认可配合、由此造成的经济损失以及全体市民将要承受的生活压力……都不可想象。可若不如此又该如何?作为中国中部的交通枢纽,武汉与世界各地密切相连,故而在已知新冠病毒能够人际传播的情况下,疫情的变化难以预测。

封城并非纸上谈兵,说说而已,而是配置了一系列严厉举措。据武汉指挥部宣布,封城的同时即进入战时状态,实行战时措施,包括建立全市进出口“道路疫情防控检测站”、力保疫情排查“不漏一车、不漏一人”,确保所有进出城道口“全封控、全覆盖、无遗漏”,实行“24小时运转模式”直至疫情结束。[24]这样的举措前所未有,被视为有史以来处理危机事件中最严峻的“强干预”。

城市如同大型生命体,是一个依赖交往流动方显活力的有机空间。一旦封阻,截断联通,即如塞住咽喉,堵了呼吸,不说长年累月,就连数日都难以为继。对于武汉相当于断其血脉,对于中国则近乎断其手足。所以连世卫组织的驻华代表一时间也感到困惑,不知这种从未尝试过“试图封锁一个1 100万人口的城市”的新举措,到底会产生何样的效果。[25]

那么,封城之后对城里人的日常生活会有什么影响呢?资料不足,演变之中,难以判断。有人在网上这样写道:

关于“封城”何时会结束,并没有任何一方有消息出来,连基本的安排说明也没有,XX开始担心后期的生活是否会受到影响。因为家附近的农贸市场也都被关闭了,没车的情况下,最近的超市要走路20分钟才能到。[26]

另有人写道:

将“流动性”强大的武汉的“流动性”迟滞下来,由医疗专家来对战病毒,我估计三月、四月的春天开城是有希望的。[27]

1665年,伦敦爆发大瘟疫,约有五分之一的市民被夺走性命。其间,附近一些村镇自行隔离,切断一切对外交通往来,以缓解疫情向周边地区的蔓延。后来作家笛福(Daniel Defoe)据此写了一部小说《瘟疫年纪事》,叙述由于竭力应对,被瘟疫席卷的伦敦城总体还能挺住,最大的不幸是全部外贸活动都停止了,一下子难以恢复。[28]

有评论认为,虽说是以文学虚构方式写成,笛福作品中的建议和事实信息却可以缓解伦敦在下一轮疫情时可能出现的普遍恐慌。[29]

2011年,武汉作家方方出版长篇小说《武昌城》[30],里面也描写了城市围困。不过那是20世纪上半叶,中国的内战时期。北伐军对武昌“围城”一月,直到两军达成协议,才放百姓出城就食三日。其间“武昌城内人饿死病死无数”,造成人为的城市惨景。

图8 笛福笔下的“伦敦疫情”[28]

历史转眼即变。2020年1月下旬,继武汉之后,黄冈、荆州等湖北省内的多座城市也纷纷封禁,湖北之外的杭州等地则相继采取了同样严厉的社区隔离,对居民驻地实施封闭管理(见图9、图10)。[31]一时之间,“封城”不仅变为网上热词而且成了现实中的连锁反应,延伸出形形色色、大大小小的封楼、封院和封街现象。

既然是互联网,就会呈现不同的声音。围绕封城措施及其后果,人们议论纷纷,表达了多种多样的看法。有人认为武汉封城“引爆”了世界舆论,(8)有网民在微博上称:“1月23日中国因为疫情宣布武汉封城,这个事件让新冠病毒肺炎引爆了全世界舆论。”https:∥user.guancha.cn/main/content?id=247758&s=zwyess, 2020年2月21日。有的称之为“城市按下‘暂停’键”(9)《英雄的城市,你定能过关》一文写道:“23日凌晨,离汉通道关闭后,武汉这座按下‘暂停键’的城市和生活在这里的人们,负重前行,不眠不休。”央视网微博,2020年2月6日。,有的说是“踩住过速发展的‘急刹车’”(10)微博主“tad_科”表述说:“天佑中华,疫情赶紧过去吧,几十年快速发展突然来个急刹车,国民经济哪里受得了。”接着呼喊道:“加油武汉!加油中国!”2020年2月13日08:42, https:∥weibo.com/u/1797213193?refer_flag=1001030103_&is_all=1.,有的延伸为区域性“战时管制”[32],还有人认定是因前期决策失误而导致不得不吞下的恶果。[33]这些议论传递的共同倾向是:面对病毒对高密度居住空间的危害及其引发的“封城”,也就是象征着现代性的突然“死机”,是时候对城市机器加以重新检验了。

比较而言,对“封城”一词在互联网的传播影响较大的应数武汉作家方方的日记写作。方方“身陷”城内,每日撰写,网上传输,激发了数千万网络读者的点击、点赞、转发和争议与删除。(11)对此的网络反应可参见微博搜索“方方封城日记”的显示之一:https:∥s.weibo.com/weibo?q=方方封城日记,2020年2月20日,09:45,&wvr=6&b=1&Refer=SWeibo_box.到了2月13日后,湖北武汉同时易帅,“封城”的含义又添加出“守土担责”“疫情阻击战”及“武汉保卫战”等新延伸。对此,也有人对此发表不同看法,认为军事术语的滥用恰好暴露了疫情引发的语言危机。(12)“剩余价值”博客:《瘟疫、语言和具体的人:与历史学家罗新的聊天》(http:∥www.surplusvalue.club/articles/luoxin),不过使用军事语言形容疫情其实是世界性现象。苏珊·桑塔格就说过,在描绘与疾病做抗争时,军事修辞往往占据着支配地位。参见苏珊·桑塔格:《疾病的隐喻》,程巍译,上海译文出版社,2003年,第59-61页。

图9 余杭地区“最严禁令”(13)截图引自杭州之声官方微博,2020年2月3日:https:∥weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404468016522854771#related. 图10 张湾区“战时管制”通告[31]

由此看来,此刻针对“封城”热词的记录和描绘或许不无助益。说不定不久的某一天也会有作家用2020年的疫情为题材,根据多方考察和实录材料写出警醒后世的《武汉“封城记”》。

例句

1)“封城的那刻,玲姐觉得武汉一下子被冻住了。”(澎湃网)[34]

2)“武汉之后,湖北多地宣布封城。”(《广州日报》)[35]

3)“阴阴晴晴,有点像我的封城日记,开开封封。”[36](方方日记)

4)“武汉封城具有史无前例的现代防疫实验意义。”[37](三联书刊公众号)

小结19世纪的流行病学家佛尔楚说过:医学就是政治,政治不过是更大的医学。[38]“封城”特指地方权力机构因疫情所迫而实行的紧急措施。在让一个超大空间人为停摆的意义上,将其视为社会机器的整体“回零”也不会错。从代价巨大、后果难料来看,此举带有自虐性质,故除非万不得已,极少有地方愿意实施。难怪钟南山这样的科学家要向封城后的武汉市民致敬,感谢他们付出的自我牺牲。在全球城市化大潮下,武汉封城让人们担忧各自的往后命运。话说回来,我们真需要这么多的大城市么,还是一定要把世界变为一座地球城?

关联语词封关,围堵,瘟疫,公共卫生,战时管制。

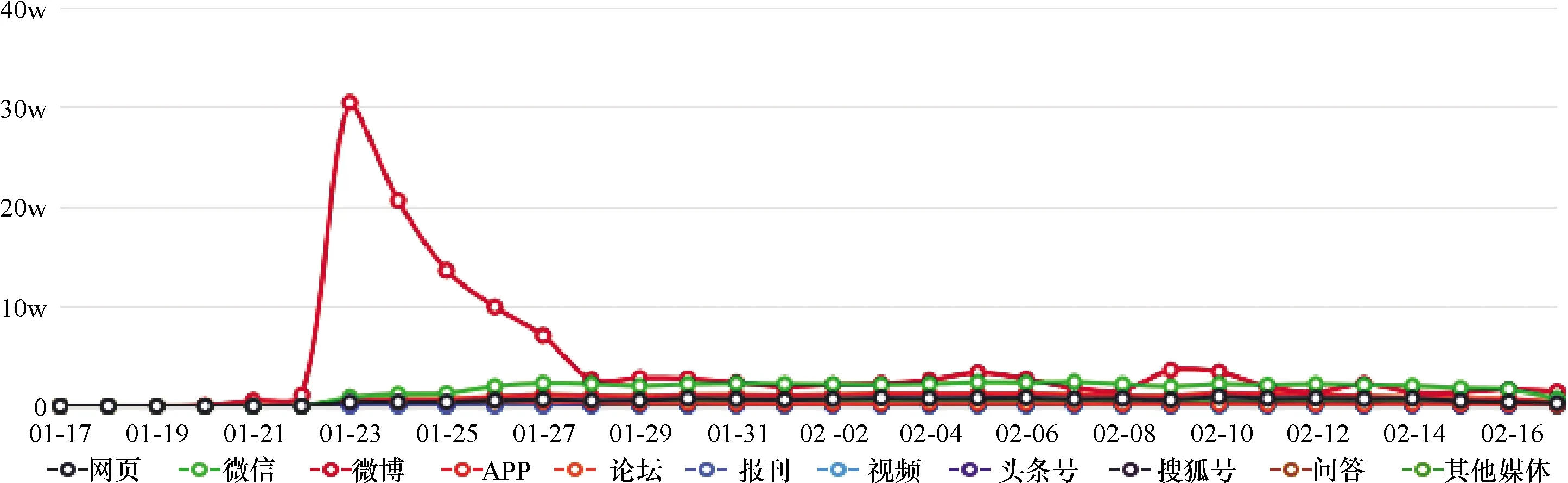

使用分析截止2020年2月17日,互联网采集的“封城”信息共2 534 038条(见图11)。该词在2020年1月23日当天使用量达到波峰,舆论数近30万。1月24日后热度逐日下降。关于“封城”的信息发布者性别较为平均,男性占48.52%,女性占51.48%。信息包含的中性、正面、负面三种情绪占比均在30%左右,负面情绪占比略高出正面情绪(见图12)。

图11 “封城”信息走势图

图12 “封城”信息情绪占比图

2B这词听起来像脏话,其实是指疫情时期的第二种B类人

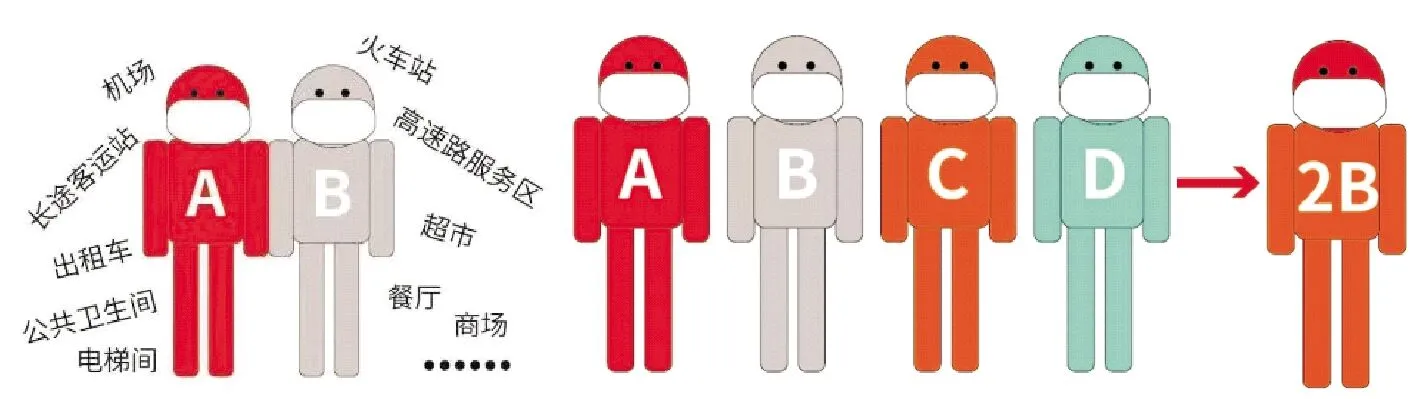

与如今大多用字母构成的语词一样,让汉语思维的人乍一看的确不明就里。不过这词值得关注。它是在新冠疫情冲击下,民间冒出来对眼下世人的新分类。从语言属性看,有学者把网络语言视为“通用语言或全民语言在网络环境下的一种语言变体”[39],由此而论,“2B”更具网络特性。直截了当的说,所谓“2B”,指的是有可能成为下一位新冠病毒的病原体和传播者。该分类以此次新冠疫情的爆发及扩散为参照,将全体关涉者分成4类:A为“有武汉接触史”即可能携带了新冠病毒的人;B指接触了A但互不知情者;C与A有过接触,需要隔离;D居家故无恙。为了解释这种既特殊又紧要的潜在关联,民间高手们制作了分类专图加以演示[40](见图13)。

接下来,分类者解释说,尽管最艰巨难办的是如何将“所有的B都找出来,并隔离治疗”,以使疫情早日终止,而当务之急则是尽可能减少2B(新B)的出现。对此,网上很快就有了回应。有网民在跟帖里回复说:“有道理,不出去,不当2B。”[41]

图13 新冠疫情中的“四类人”

为了实现特定的现实目标,人们习惯于对人群加以分类。这样的做法,既是各种等级分层的文化体现,亦可视为为创建秩序而发明的社会技术。古今中外,莫不如此——从古希腊的贵族—平民到印度的种姓划分及美洲殖民地的人种隔离,可谓由来已久、比比皆是。古往今来中国为人熟知的类似分类也不少,王朝帝制时期就有“四民社会”(士农工商)及“三教九流”之分,到了20世纪60年代则涌出“左中右”—“敌我友”、“红五类”—“臭老九”、“走资派”—“封资修”以及“四类分子”—“牛鬼蛇神”等等,五花八门,至今犹在眼前,难以遗忘。更要紧的是这些分类的后果鞭及众生,悲剧惨烈,即便始作俑者也难逃其外,每每才领风骚三五天,转眼便为阶下囚,好不凄凉!

相比之下,“2B”的分类似乎有所不同。在疾病感染和传播意义上,它使既有的社会身份全部归零,让每一个体都变为病理学上的“待排查者”或“疑似患者”,体现了疾患面前人人平等的新前提,一定程度上也有助于提高公共防疫的治理效率。此外,这样的转变,还将促进人们跳出社会身份的刻板印象,反思各种人为等级的隐藏误区。疫情时期,分类的目的是查出“宿主”、防控病毒,最终的依据是核酸检测及CT拍片,验证之前都是假想。与民间方式不大一样,为切断感染源头,政府疾控部门也对疫区的人作了另外的四类划分,分别是“确诊患者”“疑似患者”“发热人员”和(已知的)“密切接触者”。截止2月9日,武汉宣布已对全市3 371个社区或村、1 059万人口作了全面排查,为实施“四类人员”的分类收治、隔离观察奠定了基础。[42]其中并未包括所谓的B类,故也就不存在对“2B”的担忧和警惕。

然而值得警惕的是,或许以疫情扩散为前提的ABCD分类对“新冠肺炎”的防治会有助益,只是不知这样的分隔是否伤及日常——破坏隐私,损害人际,留下难消的社会后遗症。现今中国的人口已达14亿,而2020年2月上旬结束时公布确诊的新冠患者刚突破2万,2月13日超过5万,2月16日新增7千……随着疫情变化,数据还会有升有降。即便如此,与一个超级大国的总人口相比,病患与疑似病患的所占比例还是少数。如果因担心病毒传播便将其他全体国民视为B类或2B的嫌疑逐一排查,成本多高,难度多大?后果又会多严重?这些都是需要做好事前评估的。

无论如何,任何社会技术——尤其是大规模样式及非常时期的发明采用,都要十分留心,尽量规避防范难免出现的负面效应。病毒藏于宿主,隐而不见,故不得不以排查乃至大面积隔离——疑似患者或B类的方式加以搜寻验证。同理,在历史重复过的多次人祸中,社会也可假以排毒之手排除另类的人,就像泼洗澡水一样将异己一同泼掉,如同史学家杨念群分析过的那样,大量无辜民众将在“再造病人”的宏大潮流中,由常态变为病态。[43]这是要警惕的。

任何情况下都应牢记:人,才是根本。患病不是人的过失,更不是罪过。无论被动感染还是无意传播,被病毒侵入的病人首先是人,是意外灾难的受害者,需要祛除的是病和毒,而不是受害人。因此,对于为了防控而不得已作出的临时分类,其中的A、B、C、D,都是同等的人,都同样享有人的隐私、人的尊严和人的权力。更重要的是,正如身份总是相对的一样,分类也都是暂时和变动的:今天的C可能便是明天的A,而昨天的A亦会恢复为后天的D……谁又料得准呢?

例句

1)“我们把现在的人群分为四类:A、B、C、D。”(赤壁论坛)[44]

2)“直到所有的B都被找出来,并隔离治疗,疫情才能结束。”(澎湃新闻网)[45]

3)“宅在家里,不当2B。”(抖音视频)[46]

4)“拒绝出门,可以牛B,可以逗B,坚决不做2B。”(知乎网)[41]

小结“2B”不像常规的汉语词,却代表了疫情期间中外混杂的语词创生。这种字母加数字的构词方式在近代中国开始引进,20世纪六七十年代便流行过一个与之很像的“B52”,指波音公司开发的大型轰炸机;如今则还有2019-nCoV,及“新冠病毒”。随着全球化进程的加剧,此类混杂或许会愈发流行。

然而在新冠疫情的语境里,B类指的是新冠病毒的可能宿主,亦即疾病传染的潜伏者乃至危害公共安全的嫌疑人。于是在对病毒扩散的恐惧下,人们对同为受害者B和2B的划分就屏蔽了应有的同情关爱,转换为避之不及的防控和排斥。

关联语词疑似患者;核酸检测;四民社会;种族隔离

使用分析截止至2020年2月17日,“2B”的互联网数据是336 159条。“2B”不算近期新词,在2020年前已存在于互联网中。当与新冠疫情关联后,2020年2月3日该词出现使用波峰。信息包含情绪前三位分别是赞扬占52.24%、厌恶占21.09%、恐惧占8.8%,具体见图14。从关联主题词看,占比较高的“疫情”“病毒”等指该词新词义相关,“姐姐”“战斗员”“老派”等指该词旧词义(见图15)。

图14 “2B”信息情绪分类图 图15 “2B”相关主题词占比图

图16 “2B”热词走势图

三、人类语词共同体

语词在日常生活中产生,随社会情境而变异。它们在活态交流的关系中生效,脱离特定的交际情景,就变成不知所云的符号僵尸。因此要想理解某个时期的语词含义,就要知晓它在社会生活中的上下文。一如《失控》一书强调的那样,一个东西是什么不重要,重要的是它与什么相关联。作者凯文·凯利指出,由于具有去中心化的特征,与其说网络是个物体不如说是个过程。[47]同理,语言也是过程。在其中,一个词语是什么不重要,重要的是什么与它相联系。不过要想在文字的描写中再现各语词的活泼生命状态,除了弄清它们与其他事物的关联外,或许还需把使用者的参与也添加进来。

如今,在新冠疫情的场景中,网络涌现的热词不但与个体之外的公共时空相关联,而且同全球一体的世界相联系,从而在跨语际交往的意义上,进一步迈向了人类语词共同体。当然这样的共同体不是某语种、某权威的独霸,亦非语词形态的强求一律,而是交互理解的和谐互补,多元共生。

公卫公卫是公共卫生的简称,本是固有词语,如今在互联网上变热,不过是被疫情激活的结果,“公卫”由卫生与公共两个实词构成,组合后既保持着二词的分别意指,又生出了新的合成含义

汉语的卫生一词古已有之。自庄子提过“卫生之经”后,道家经典中常指“卫全其生”和“护卫生命”等,医书中有《卫生编》《卫生要术》等,多与“养”和“医”相关,故有“掌医之政令,所以卫民之生”的阐述。[48]

近代以后,“卫生”(衞生)逐渐变成对西学语词“hygiene”“health”的译介,由此步入中西结合之道。有种看法认为此道途经日本,实际是“侨词归来”。[49]不过在后来的日本,负责医疗健康的机构却不叫“卫生部”,而是叫“厚生省”。

在西学影响下,民国初年出版的汉语《辞源》工具书列有“卫生学”词条,阐明其“以生理学、医学为经,物理学、化学、细菌学为纬”,重在“深察趋利避害之方”,同时提示其中的范围即已包括有“个人卫生”与“公众卫生”之分。

此后,卫生的含义便更多指向了对健康的维护与疾病预防,号召全民建立“爱干净、讲清洁”的现代习惯,并以西语的hygiene为核心,创建注重人之生理的“卫生学科”和管理健康防疫的“卫生机构”及至发起遍及城乡的“卫生运动”。在创建现代国民共同体的背景下,最后一项甚至还跟爱国事业联系起来,力图从叙事到实践,改变传统中国的病弱形象,甩掉“东亚病夫”的污名帽子,创建“健康中国”的全新形象。据此,学界的总结是:公共卫生的观念伴随西学东渐而来,并由此逐渐被民众接受。[50]在政治思想界,从孙中山到鲁迅甚至把医治“国民性”当做创建新中国的首要任务。

图17 “爱国卫生运动”宣传画[51]

相比之下,“公共”的意涵带有更明显的现代倾向。其与对英文public等词语的译介密切相关,涉及公众、全民、公开等多个层面。英语中加上前缀“re”即为“共和”:republic,与汉语的“卫生”相配,则合成为“公共(的)卫生”这一全新的现代概念,意指面向全民的健康防病,包括从公众健康、医疗保健到资源配置、环境监测及至疫情应对等一系列综合性社会服务和政府管理。由此一来,公共卫生便与现代社会的公共事务、公共利益及公众参与和公民权利等一系列观念和实践广为关联。汉语的“公”字简称也表征厚重,意味深长,古时有公家、公候等,多与王权有关;近代后则演变为公司、公立和公民、公益,在表达汇集大众的同时,彰显出天下为公的理想。“公卫”的出现也在其中。它将卫生事业列入公共场域,展现了这种包容情怀和开放景象。也正因如此,虽说疫病始终与中国历史相伴而行,“现代意义上的公共卫生则是晚近源自西方的舶来品”[52]。

中国当代的国家机构设置里,公共卫生逐渐与国民健康并列,相应的名称也从卫生部、卫生和计划生育委员会演变为国家卫生健康委员会,简称卫健委。其中设置了专门的“疾病预防控制局”,负责拟订重大疾病防治规划、国家免疫规划,并且负责组织实施对严重危害人民健康和公共卫生问题的干预。[53]而在学界,人类学家认为公共卫生涉及多学科交叉合作,强调“不把生物、社会科学的观点见解加以使用,就无法制定有效的公共政策”[54]。在新冠疫期,为了增强民众对公卫的理解,复旦人类学社团还在微博平台开辟专栏,强调“公共卫生的内涵其实非常丰富,远远不是许多人想象中的打打疫苗、灭灭四害。”然后宣传说公卫的意涵——

不仅包括传染病防控,也包括流行病学、生物统计学、社会医学、卫生管理、卫生政策、环境卫生、全球卫生、妇幼卫生、精神卫生等不同领域。[55]

2020年1月30日,随着世卫组织(WHO)把“新冠疫情”宣布为全球公共卫生突发事件(PHEIC),“公共卫生”的提法与实践再次涌到大众眼前。[56]越来越多的人意识到卫生问题不仅关涉个人的强身健体,更影响整个社会的生死存亡。牵一发动全局,一安皆安,一败全败。疫情一旦失控,便会波及整个社群、地区乃至世界各国。“非典”如此,“埃博拉”“艾滋病”“禽流感”是这样,“新冠肺炎”也不会例外。也正是在这样的“公卫”认知前提下,亿万民众才会表现为内外配合地积极防控、接受隔离、理解封城并广泛援助。

对于影响全球的突发性公卫事件,世卫组织的宣布依据是:通过突发疾病的国家间传播,对其他国家构成公共卫生风险。其中的核心有二:一是疫病国际传播,二是公共卫生风险。这样的表述一下就将“公共”的范围升到了全球层面,而且把卫生问题与社会安全及国际风险紧密相连。

例句

1)“医疗队成员涵盖医护、公卫和管理人员。”(南都直播)[57]

2)“在非典之后,中国已经大幅度地提升了公共卫生的能力。”(国外专家)(14)例句出自美国CDC专家Tom Frieden与中国友人的微信交流。参见nulishehui公众号:《美国前疾控中心主任:流行病和全球政治》,2020年2月3日。该文的原话是“After SARS, China greatly improved public health capacity.”https:∥mp.weixin.qq.com/s/z6f39rTPdy85Xp9ywMSYKw.

3)“随着社会发展和经济增长,应如何解决公共卫生需求、应对像这样的传染性疾病,这是对整个国际社会和所有政府的挑战。”[58]

4)“在此次疫情中,我们每天在微博、微信、电视上,听到的最多四个字,恐怕就是:公共卫生。”(复旦人类学)[55]

小结卫生的词义与健康和医疗关联,反义是疾病,在公共系统的意义上关乎传染。与之对应的是,医疗重在治病,卫生则偏防疫和疾控,故而具有更多的公共性和全局性。近代对外开放后,晚清人士将西学引入本土,对“卫生”的古义进行改造,开启了后世的中西结合。傅云龙的总结是:“以心以气曰养,有自然之道;以力以物曰卫,有勉然之功。”[59]其中凸显以力以物之功,在指明公共卫生的现代特征和意义的同时,也未与强调个人内养的本土古义全然断裂。

新冠肺炎流行期间,“公卫”成为热词的原因很多,其中之一应是疫情对公共生活的巨大冲击。正如学者所言:“公共卫生的着眼点虽然与维护健康有关,但同样或者更为关注社会的稳定和社会舆论对政府的观感。”[52]

关联语词传染疾病,爱国运动,国家卫健委,世卫组织(WHO)。

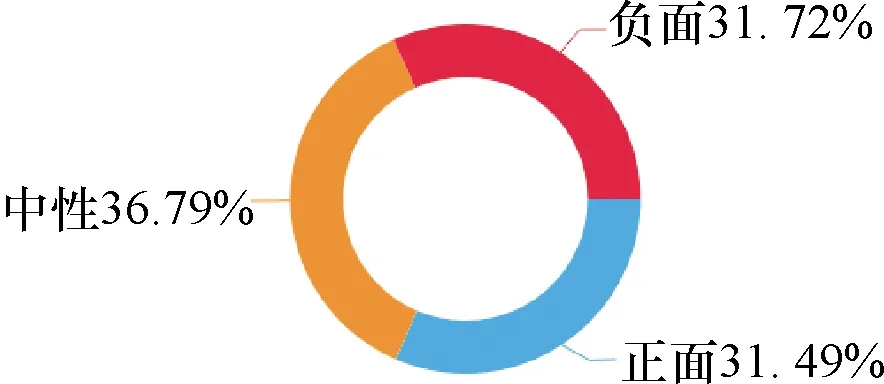

使用分析相比之下,联网上采集到的“公共卫生”4 067 705达到次波峰,至2月1日达到波峰。微博信息波动较为明显,考虑是某些事件引发了较高关注(见图18)。例如,2020年1月31日信息波峰由“世卫组织宣布国际关注的突发公共卫生事件”在微博上的发布和转发引起,相关信息数量达到5 226 584次。

图18 “公共卫生”一月内发布平台及使用走势图

世卫组织“世卫组织”的全称叫世界卫生组织,也可简称“世卫”,不过使用者不多,可能是担心与“世界卫生”相混,毕竟其中多了个“组织”

世卫组织英文为World Health Organization,简称WHO。被汉语译为“组织”的Organization值得回味。它类似政府又不是政府,不是民间又近于民间。“组织”也算得上现代汉语的热词之一。晚清以后的中国精英反复告诫国民要“团结起来”,其实与“组织起来”一个意思,即由分散的个体结成有认同、依章法的制度化体系。

“世卫组织”创建于1948年——“二战”结束的三年

后,是联合国的专门机构、国际最大的政府间卫生组织。与联合国总部在纽约、教科文组织在巴黎、环境规划署在内罗毕等的分散布局相呼应,世卫组织的地址设在瑞士日内瓦,体现了人类主权平等、管理多元的战后理想。其中最重要的核心,是把现代意义上的“卫生”理念由限于一国的公共空间扩展至涵盖全人类的世界范围,在维护健康与预防疾病意义上使全球公民连成一体。在这点上,参与世卫组织协作的医学专家们的看法是:“不论我们在政治上怎么分裂,我们都有一个共同的敌人——那些可以在几小时内蔓延全球,对所有人生命造成危害的微生物。”[2]因此,为了维护健康议题上的共同利益,就需“促使不同国家的人民团结合作”[2]。

图19 “世卫组织”的自我标志 图20 在“新冠”疫期发布的口罩使用图[60]

联合国的相关机构数不胜数,要不是2003年的“非典”疫情和今年的“新冠”爆发,“世卫组织”也难这么广泛深入地进入中国的全民视野,更不用说会对WHO有什么了解。此前人们知道更多的是WTO——世界贸易组织。不过,经过媒体的广泛宣传,尤其是当WHO将新冠疫情宣布为PHEIC——影响全球公共卫生的突发事件之后,人们一下注意到这个组织的存在,知晓了它的重要影响。不过或许大多还不一定了解世卫组织的宗旨和使命在于“使全世界人民获得尽可能高水平的健康”。什么样的健康呢?回答是:“身体、精神以及社会活动中的完美状态”[61]。

从社会发展的理想层面看,WHO的上述答案已近乎完美,尤其是把人的精神也纳入到健康之中。不过结合疫情危机的防控来看,恐怕还要补上全民免疫力的提高才是,而那样一来,世卫组织的存在便同世界政治、世界经济及世界互联网等连在了一起。其使命也与联合国开发规划署、环境规划署及世贸组织等相互呼应,构成了彼此关联的合作体系,展现出人类自1900年以来不断推进的共同体梦想。这个梦想以共同的语词认知为基础,力图连通物质与精神,超越国界,凝聚所有的成员。作为回应,已有中国医学人类学家指出,尽管还存在国情与文化差异,我们要像世界的同行们那样:努力从社会文化的视角,“系统审视和阐述人类健康的多重意义”[62]。随着新冠疫情的动态演变,中国宣布将“新冠肺炎”的英文名称与世卫组织保持一致,修订为“CONVID-19”,即“2019-冠状病毒病”。作为世卫组织的会员国,这样的举措再次体现了构建人类语词共同体的愿望和实践。

“世卫组织”在卫生的意义上或言之通过卫生、健康与防治疾病,使世界重新组织起来,展示着作为命运共同体的人类希望。由此而论,该词语可拆分的三层理念——世界、卫生、组织,正好昭示了朝向未来的通道与桥梁。

据“中国舆论场指数”2020年2月21日的汇总统计,当日的指数热度中,涉及“世卫组织”的一条排名第五(地域:国际;热度:1 098.4),排在了“全国复工复产”及“钻石公主号疫情”等消息之前。[63]

图21 中国-世卫组织联合发布会(15)图片引自世卫组织微博:2020年2月24日、21:58,https:∥weibo.com/whoinchina?is_hot=1#_0.

例句

1)“世卫组织总干事结束访华 对中国抗击疫情决心感到震惊。”(中国新闻网)[64]

2)“WHO专家先遣组已抵达北京,将与中国同行通力合作抗击群求疫情。”(新浪科技、世卫组织推特)[65]

3)“世卫组织宣布2019冠状病毒病疫情构成国际关注的突发公共卫生事件,主要目的是要让世界各国都着手采取必要措施来遏制该病毒的传播。”[66]

小结世卫组织是人类社会的现代发明,也称得上一

种共同体的理想试验。作为有宗旨、有实力的全球组织,它把公共卫生的范围扩展至万国一体的全世界,从而在防疾病、促健康、保安全的意义上,坐实了理论家们所谓的人类命运共同体。有意思的是,该组织的英文缩略叫WHO,读起来是一个疑问代词。组成句子的话,既可对该组织亦可对全人类发问:Who are we/you?

关联语词新冠肺炎,联合国,WTO(世界贸易组织),人类共同体。

使用分析互联网上采集到的“世卫组织”相关信息为976 970条。2020年1月31日,世界卫生组织总干事谭德塞在日内瓦举行“新型冠状病毒感染的肺炎疫情”相关新闻发布当日,该词网络使用量达到波峰累计79 173条。由图22可见,在该词的关联主题词中,“疫情”出现频率最高,占10.79%。其他如“肺炎”“中国”“冠状病毒”等也是热门关注点。

图22 “世卫组织”相关主题词云图

四、结语或延伸

语词关乎民生、形塑社会。作为统一的智人种群,人类的语言或许诞生于非洲。自那以后,随着不断向地球各处逐渐迁移,人类语言也发生显著变化,久而久之形成了尼罗语人、希伯来语人及英语人、汉语人、苗语人以及社会分层上的“雅言”人和“俗话”人等。因为使用不同的语言,所以就产生了不一样的知识体系,即雅斯贝斯所称的“文明轴心”,从而也导致了圣经故事隐喻的“巴别塔”效应——人人自说自话,大家相互隔离。

如今到了全球联通的网络时代,一旦面临“新冠肺炎”这类的全球突发挑战,世界各地的人们就不得不通过跨语际沟通与译介交往,从最基本的名称与概念之共识做起,构建人类语词共同体。

这就需要多学科的跨界协同。与文学人类学关注人类的幻想叙事与灵性表述相呼应,语言人类学聚焦人类的语言行为和符号实践。纳日碧力戈教授概括说,语言人类学从文化、社会、历史、实践、权力五个维度研究语言现象,把语言看做是社会指号和文化资源,关注范围“涉及文化隐喻和文化传承,涉及社会记忆和社会行动,涉及权力关系、国家治理、民间应对”[22]1。而在社会语词对疾病救治的影响方面,福柯指出,临床医学诞生于现代的语言转变,堪称“一次关于疾病的认识论改造”,从而“使疾病出现在语言的深渊之下”。[67]

在日常生活的实践中,语词的涌现此起彼伏,就像海洋和空气中的微生物一样,无不充满彼此不同的多样生机。你可仿效学究们的常用伎俩,把生气勃勃的语词关进字典监狱,以方便大而化之者们事后查询套用,但也不妨向生物学家学习,对每一个语词保持敬畏,尊重它们的出生籍贯、成长环境及物种习性,从而在体认参与的互动中,获知各自的特定意涵与功效。尤其该做的,是透过词语的符号表层,去努力感受发明并且切身使用的每一主体,理解通过语词交往的时代之人,活生生的语言民众,在观察式参与中体认由他/她们演绎的特定“词变”及其对现实世界的介入与重建。(16)有关“词变”的论述可参见笔者论文:《文学“词变”——现代中国的新文学创建》,《文艺理论研究》,2019年第3期, 第11-34页。就新冠疫情而论,此中的“词变”既包括了文学人类学意义上的“旧词新用”,也添加了网络传播学角度的“新词创生”。

图23 网络时空与“对空言说”

在网络时代,语言交际发生根本变化。人与人的沟通日益脱离身体,不再是面对面的经验往来,变成了借助媒

介的虚拟呈现和远程链接,亦即约翰·彼得斯形容的“对空言说”:SpeakingintotheAir。[68]于是,像人类未知的病毒微生物一样,语词的涌现也不得不依托各式各样的媒介宿主方能活化,获取词义的新生。

这样一来,即便与现实发生的疫情密切相关,本文搜集和分析的所有热词,几乎全都来自网络——不是通过“听”网络电视、“看”网络微信就是“读”网络微博、网络邮件而感知获取然后再与人分享,尤其在2020年2月上旬中国各地实行前所未有的社区封闭管理后更是如此。在此期间,人们不再实际接触,更停止了语言面对面,从而任随各种疫情语词在空中自行飘浮,随机往返。由此来看,新冠疫情其实滋养了一个神话与科幻共生的魔幻时代。

一如学界所言,疫病,特别是其中的急性传染病,在20世纪仍然是威胁人们生命、影响社会秩序和心理的重要因子。[52]在本文论述里,“疫情”不但体现了这样的威胁影响,并且展示出微妙的双重属性,既可列为互联网的相关热词,又扮演了支撑论述的框架与背景。“疫”的含义在古汉语中与“瘟”相近,部首都从“疒”,指“病流行”;在现代医学里用指“流行性急性传染病”,即西文的epidemic disease;组为“疫情”术语时,便与相应的传染境况及时空关联,指代着特定的疫期和疫地(疫区)。2019年末至2020年初爆发的“新冠”疫情同样如此,其间涌现的网络热词,也伴随疫情的变化播散而起落跌宕。它们像具有生物感应的候鸟,因疫情而集结,随疫情而迁徙。疫情就是这些热词群鸟的先导,带领并制约着群词飞行的航向与边界。在这意义上,本文讨论的疫情,其内涵就不仅包含现实社会里的病毒传播,也涵盖虚拟空间中的语词集散。作为病毒传播与疾病蔓延的对应物,后者构成了精神界的舆情。它们与疫情同在,在映照疫情变化消长的同时,直接间接地干预了疫情动向。

至于这些疫时热词的将来如何,我想或许会如文学史上众多口传与书写的作品一样,不但取决于语词共同体的使用选择,也有待于疫情之后的历史验证。

20世纪晚期,南美作家加西亚·马尔克斯在小说《霍乱时期的爱情》里表述说:“在这里,鲜花会生锈,盐巴会腐烂……”

照此说来,还有什么可以更久存留呢?

或许还是语词——那些与人类生老病死同呼吸共命运过的文明细胞、精神瓦砾。它们数量众多,生生不息。即便表面风光的宏大历史相继消逝,这些微生物般的文化机体也会借新的宿主细胞再度活化,就像2020的新冠病毒突然来临一样。那时候的新宿主是否便是将以数智取胜的机器人、超人类、后人类?

苏珊·桑塔格在《疾病的隐喻》里说,世人都有两本护照,一本属健康世界,另一本归疾病王国,或迟或早这样的双重身份便会交叉。[69]2020年的元月以来,由“新冠”开启,世界迈入了健康与疾病交叉并行的又一时期。“新冠”热词携带病毒疫情,通过大规模和突发性撼动并拆分着人类社会既有的公共空间与相互聚集。

病毒会变异,生物在演化,世界充满未知。自智人降生的数十万年来,尽管汉语和英语等超大语族的词汇量已达数万,但与整体的大自然相比仍似沧海一粟。人类对万物包括自身的认识还充满空白和疑团。新冠时期涌现的网络热词,既体现着世人对疫情的积极应对,又何尝不可视为来自病毒的生物警示?警示人类反思文明,重续生命。

[本文系四川大学2020年新冠病毒防控专项课题“疫情热词与国计民生:文学人类学的观察研究”(2020SKXG-09)的阶段成果]