论吴梅词曲课程建设及其育人观念*

邹 青

词曲在通行的各种中国文学史上都拥有一席之地,在很多高等学府中列为正式课程。而如果我们把目光回溯到20世纪初,京师大学堂监督刘廷琛还把藏书楼里的杂剧传奇“看做淫词艳曲,有伤风化,点一把火烧了”(1)刘俐娜:《顾颉刚自述》,郑州:河南人民出版社2005年,第58页。。曲从“有伤风化”的“剩技”(2)沈德符:《万历野获编》卷二十四,上海:上海古籍出版社2012年,中册,第526页。,到今天作为高等文科教育的组成部分,我们自然会想起一个关键性事件——吴梅受北京大学校长蔡元培之邀,走上高等学府的讲堂。词曲之学,尤其是曲学正是在吴梅持续后半生的执教生涯之下从一门难以与“诗文”同日而语的小道,发展成为高等教育体系之下的专门之学。可以说,吴梅在词曲学走进中文学科的过程中,具有无可替代的关键性意义。

正如当前大多数词曲研究者一样,吴梅是有“学者”和“教师”双重身份的。从学者的角度而论,吴梅堪称承前启后的一代词曲学研究大家;从教师的角度而言,吴梅所确立的教学内容与方法是传统词曲学在现代高等教育体系中生根发芽的关键环节。由此,我们在“学术史”的视角下关注吴梅词曲学研究历程的同时,还应在“教育史”的脉络中对其词曲学教学与课程建设的成就和理念加以回顾;我们在研究吴梅词曲学论著的同时,还应该对大多数论著的“讲义”性质加以关注。讲义与著述、课程与学科之间具有紧密的联系,这亦是中国现代高等教育体系初创阶段最为普遍的学科发育规律。

关于吴梅的生平、著述与学术成就,学界已有丰富而成熟的研究成果。如王卫民《吴梅评传》(3)王卫民:《吴梅评传》,北京:社会科学文献出版社1995年;王卫民:《吴梅评传》,石家庄:河北教育出版社2002年;王卫民:《曲学大成 后世师表——吴梅评传》,上海:上海古籍出版社2010年。、邓乔彬《吴梅研究》(4)邓乔彬:《吴梅研究》,上海:华东师范大学出版社1990年。、苗怀明《吴梅评传》(5)苗怀明:《吴梅评传》,南京:南京大学出版社2012年。等都涉及了吴梅的任教经历。陈平原《不该被遗忘的“文学史”:关于法兰西学院汉学研究所藏吴梅〈中国文学史〉》(6)陈平原:《不该被遗忘的“文学史”:关于法兰西学院汉学研究所藏吴梅〈中国文学史〉》,《北京大学学报》(哲学社会科学版)2005年1期。、吴新雷《吴梅〈词馀选〉探考》(7)吴新雷:《吴梅〈词馀选〉探考》,《东南大学学报》(哲学社会科学版)2010年6期。则是对吴梅北大任教时期讲义的重大发现。然而,关注吴梅整个执教生涯中课程建设与讲义编纂情况的论著尚未出现。因此,本文将在“教育史”和“学术史”的双重维度之下,全面考述吴梅所授课程及其讲义,并在此基础上论述吴梅的育人观念。

一、吴梅词曲课程与讲义

(一)尝试期:北京大学任教时期(1917-1922)

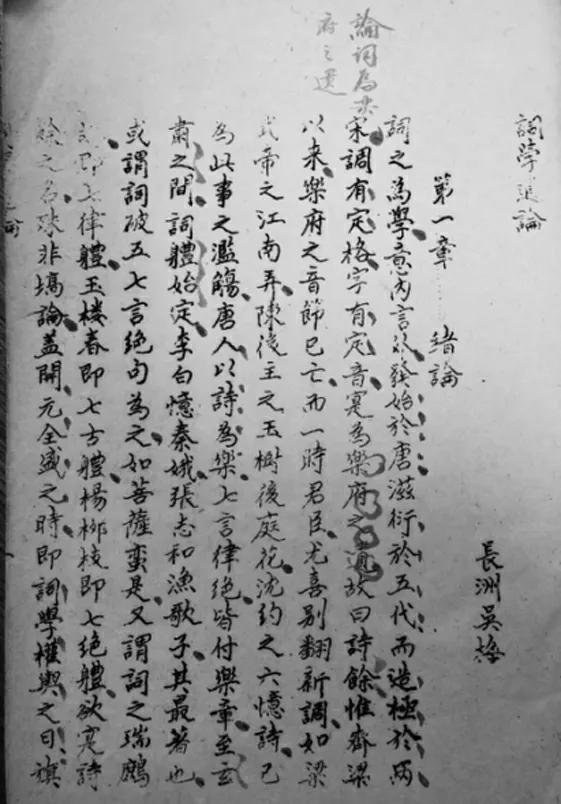

吴梅早年致力于举业,废科举后曾在东吴大学担任黄人的助教,帮助其编写《中国文学史》(8)苗怀明:《吴梅评传》,第18页。,但尚未独立承担词曲学课程。1917年9月,吴梅应校长蔡元培之聘登上北京大学讲台,词曲由兴趣变为了职业。吴梅除了在文科研究所国文门担任“文学史”和“曲”两门的指导教授(9)陈平原:《不该被遗忘的“文学史”:关于法兰西学院汉学研究所藏吴梅〈中国文学史〉》。,以及在“北京大学音乐研究会”中担任导师(10)详见邹青《民国时期校园昆曲传习活动的开展》,《文艺研究》2016年1期。之外,主要教学任务就是在国文系讲授词曲和文学史。其中,“中国文学史”每周两节课,其油印本讲义《中国文学史(自唐迄清)》经陈平原教授发现并出版(11)陈平原辑:《早期北大文学史讲义三种》,北京:北京大学出版社2005年。。“词曲”是吴梅担任的主要课程,每周有十节课之多。(12)陈平原:《不该被遗忘的“文学史”:关于法兰西学院汉学研究所藏吴梅〈中国文学史〉》。可以通过北大出版部印刷的讲义一窥其教学内容:

1. 《词馀讲义》:1919年(13)金鑫:《民国大学中文学科讲义研究》,北京:北京大学出版社2016年,第252页。北京大学出版部印,1935年商务印书馆以《曲学通论》为题出版

2. 《词馀选》:1919年-1920年左右印发,北京大学出版部印(14)吴新雷:《吴梅〈词馀选〉探考》。

3.《词源》:1918年北京大学出版部印,到1925年3月为止已刊印三次(15)苗怀明:《吴梅评传》,第127页。

4.《古今名剧选》(未完成):1921-1922年北京大学出版部印

5.《南词雅》:“选传奇百种”“实未成书”,经修改后以“曲选”为名于1930年于商务印书馆出版(16)吴梅:《曲选》,上海:商务印书馆1930年,序第1页。

6. 《曲品附传奇品》:1918年北京大学出版部印,上卷为吴梅校(17)苗怀明:《吴梅评传》,第127页。

吴梅初登北大讲堂,课程设置是比较随意的,从名称来看:“词曲”的范围宽广,无论是词或曲之体制、作品、历史都可容纳其中,显示了吴梅初登讲台讲授词曲的“尝试感”。从授课时间来看,“词曲”每周有十节课之多,这也“逼迫”着吴梅准备丰富的教学内容。故在讲义方面,既有《词馀讲义》等概论性质的讲义,也有《词馀选》等作品选读,还有《词源》和《曲品》等经过校勘的词曲学名著。可见,吴梅已经初步建立起“通论+作品选”的教学模式。

吴梅北京大学任教时期最为成熟的讲义首推《词馀讲义》。考虑其原因:一是有《顾曲麈谈》为写作基础,另一方面“伯乐”蔡元培看中的正是吴梅曲学方面的成就,甚至有因《顾曲麈谈》而欣赏吴梅才学之说(18)陈舜年曾说:“当时北京大学校长蔡元培,在旧书肆中,购得《顾曲麈谈》一书,阅览之后,颇为赞赏,时值陈独秀主持北大文科,特出面礼聘至北大。”王卫民:《曲学大成,后世师表——吴梅评传》,第184页。。至于吴梅为何刊印《词源》为教材?除了认可其研究价值之外,还有添补未及编写讲义之不足的意思。曲已有《词馀讲义》为纲领和引导,故《曲学通论》虽以王骥德《曲律》为本,但不必印成讲义,而选择吕天成《曲品》作为参考书目。《词学通论》此时未及完成,故选择与吴梅的教学旨趣非常契合的张炎《词源》作为讲义,这将在吴梅东南大学任教初期的记录中得到印证。

(二)拓展期:东南大学、中山大学任教时期(1922-1927)

1922年,吴梅南下东南大学任教,被聘为“词曲国文教授”(19)《国立东南大学一览·教职员一览》,1923年,内部资料,第5页。。《国立东南大学一览·文理科学程详表》(1923)记载了他的开课情况:

1.词选:每周讲授或讨论时数三、教学年限一、学分数三,讲授唐宋名家词

2.曲选:每周讲授或讨论时数三、教学年限一、学分数三,讲授元明以来南北曲

3. 词学通论:每周讲授或讨论时数三、教学年限一、学分数三,讲授词学律吕、音调、拍眼、制曲、句法、意趣、用事、咏物、节序、赋情、合曲(应为“令曲”之误)

4. 词史:每周讲授或讨论时数二、教学年限一、学分数二,讲授隋唐北宋以来诸名家词之流变

5. 曲剧史:每周讲授或讨论时数二、教学年限一、学分数二,讲授宋元以来南北乐曲杂剧之流变

6.唐五代词、北宋人词、南宋人词、宋元以来名曲:研究科目,学分临时酌定

由此可见,吴梅在北京大学时期“通论+作品选”的教学模式已经发展为“通论(词学通论)+史(词史、曲剧史)+作品选(词选、曲选)”。其中,“词史”“曲剧史”两门课非常令人瞩目,虽然学分不及作品选和通论,但已经意味着“流变”成为了吴梅词曲教学的一个新的关注点。此前吴梅虽然做过黄人《中国文学史》课程的助教,也在北大开设过《中国文学史》,但那更近似于宏观上的“教学任务”,不在吴梅深耕的词曲领域之内,彼时词曲的讲授方式更像是传统词话、曲话、词论、曲论在课堂内的移植。

伴随着任教时间的增长,吴梅自然深受中文学科整体发展方向的影响。陈平原曾总结:自20世纪初始“中国人便开始以‘文学史’的编撰与讲授作为文学教育的中心。”(20)陈平原:《〈作为学科的文学史〉增订版序》,《文艺争鸣》2016年第4期。吴梅就是在这样的风潮之下,在自己最为熟悉的词曲领域,正式融入了“文学史”的大潮,也是吴梅作为一名传统意义的“曲家”融入现代意义大学教育的表现。

至于词史、曲剧史这两门课的讲义,1926年吴梅在大东出版社出版《中国戏曲概论》,因其体例类似讲义,故常被误认为吴梅在东南大学开设过“戏曲概论”一类的课程(21)金鑫:《民国大学中文学科讲义研究》,第268页。,它实际上是“曲剧史”一课的讲义:首先,东南大学并没有开设“戏曲概论”,但“曲剧史”一课纲要“宋元以来南北乐曲杂剧之流变”与《中国戏曲概论》的内容非常符合。其次,“概论”体一般以文体本身要素为编排方式,虽也涉及历代作家作品,但整体编排上一般不会全以“史”为线索,《中国戏曲概论》则全以“史”为框架,先列朝代,再分文体;其三,《中国戏曲概论》名为“戏曲”,却对元明清散曲论述甚详,与“曲剧史”既包括“曲”也包括“剧”的情况符合。(22)王文濡序中说“继而询君近作,出示《曲学概论》一编”,“曲学概论”很可能是王文濡或吴梅自己对这本与“曲”有关的概论性质讲义的代称。王文濡:《中国戏曲概论》序,吴梅:《中国戏曲概论》,长沙:岳麓书社2009年,第1-2页。而“词史”目前没有发现单行本讲义,倒是后来印行的《词学通论》六至九章论及唐五代、两宋、金元、明清词之流变,疑以“词史”授课内容为底本。

东南大学“词学通论”课纲要(1923)就是把张炎《词源》卷上“五音相生、阳律阴吕合声图”等合并为“词学律吕”,并完全借用《词源》卷下“音谱、拍眼、制曲、句法、字面、虚字、清空、意趣、用事、咏物、节序、赋情、离情、令曲……”之框架,只稍作同类项合并。再次印证了吴梅在北京大学任教时期是以张炎《词源》为临时教材的,这种做法在东南大学任教初期得以延续。另外,笔者收藏了一部未见于著录的油印版《词学通论》,未标明印刷时间。将油印讲义、1927年中山大学排印本、1932年商务印书馆本《词学通论》三者比对:油印讲义本绪论章末有“真文、庚亭、侵寻三韵不可不严,宋人词中尽有混合不分者,此是宋人之弊,万不可从”一句论及词韵,与前文内容没有关联。这一句在中山大学讲义本和商务印书馆本中都删去了,可见油印讲义本是1927年之前,也就是吴梅任教东南大学时期的初稿。因此,吴梅应当是在东南大学任教初期使用《词源》,并陆续编纂《词学通论》,编成后即使用自编讲义。

关于“词选”和“曲选”两门课程的讲义,《词选》有明确标属“东南大学”的讲义本;而曲选课讲义即《百嘉室曲选》(23)吴新雷:《吴梅遗稿〈霜崖曲话〉的发现及探究》,中国戏剧家协会江苏分会编《新时期江苏戏剧论文集》,内部印刷,1990年,第202页。,1930年改名“曲选”由商务印书馆出版,吴梅在序中说:“洎来南雍,与诸生讲习此艺,因删薙旧稿,录成此编”(24)吴梅:《曲选》,序第1页。,可见是非常明确为授课而编纂的。是选只收南戏传奇,从吴梅编纂曲选的整个历程来看:北大时期的《词馀选》专收散曲,《古今名剧选》专收杂剧;吴梅南下后继未完成的《南词雅》编纂一部专收戏文传奇的曲选是顺理成章的。在《国立东南大学一览》中,“曲选”课纲要为“讲授元明以来南北曲”,既没有强调仅有南曲,也没有强调只有戏曲,所以《百嘉室曲选》很有可能不是曲选课的全部内容。

笔者藏东南大学讲义本《词学通论》

中山大学出版部印《曲选》

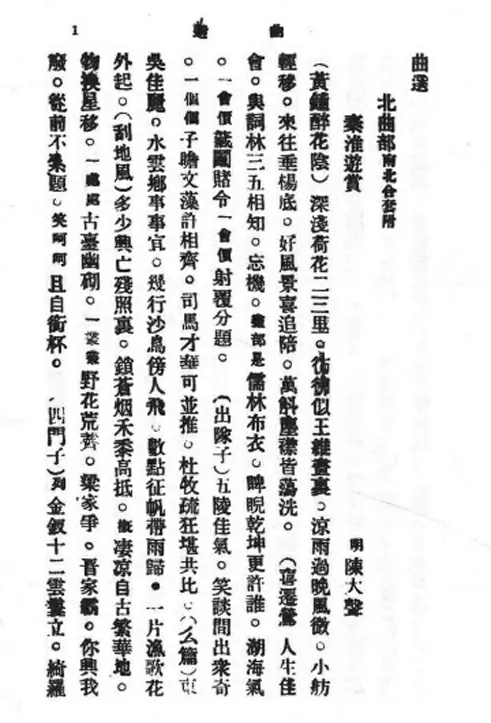

吴梅在中山大学任教时间不长,但讲义却颇值得注意:吴梅在中山大学出版部印行讲义《词学通论》和《曲选》,其中《词学通论》(25)吴梅:《词学通论》,国立第一中山大学出版部1927年。由中山大学出版部和广州各大书坊联合发售,使这部讲义首次兼具了著作性质面向社会出版;《曲选》(26)吴梅:《曲选》,国立第一中山大学出版部1927年。则分北曲和南曲收录散曲,不仅不同于北大时期的《古今名剧选》和东南大学时期的《百嘉室曲选》,与同为散曲选的北大《词馀选》亦有很大差异,排版也极为精细,断句、正衬标识清晰。可以看到,吴梅是在不断调整和丰富教学内容的。

(三)成熟期:中央大学、金陵大学任教时期(1928-1937)

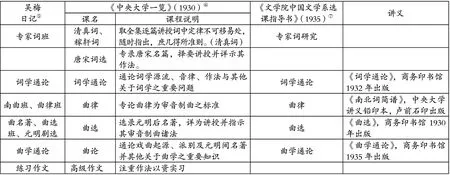

吴梅在中央大学任教时间最久,课程体系最完整,教学理念也更为明晰,可以视为吴梅在“教学”方面的全面成熟期。

吴梅在东南大学增设的词史和曲史课,在中央大学时期已不再继续开设,但这并不是意味着吴梅否认了“史”的重要性。查《国立中央大学文学院中国文学系课程一览》(1932)(27)《国立中央大学文学院中国文学系课程一览》(1932年度上学期),《国立中央大学日刊》1932年10月7日,第19页。,中国文学系有“词曲史”一门课,由王易担任。王易代表作《词曲史》(28)王易《词曲史》,1931年初版,1932年神州国光社再版,1948年中国文化服务社再版。初为心远大学讲义(29)“南昌王子简庵,十年来倚声挚友也。去年教授心远大学,撰《词曲史》一编,用作教程。”《中国词曲史》周岸登序,王易《中国词曲史》,中国文化服务社1948年,第4页。,1931年出版时王易已到中央大学任教(30)“1926年秋,王易进入东南大学(1928年更名中央大学),任教七年”,郑克强总主编《赣文化通典·诗词卷》,南昌:江西人民出版社 2013年,第482页。《国立东南大学一览》为1923年所编,此时王易尚未到东南大学,故东南大学词史、曲史课程,仍应为吴梅教授。。正因王易承担了词曲史课程,故吴梅不再讲授。

表1 吴梅中央大学开课及讲义情况一览表(31)王卫民编校:《吴梅全集》,石家庄:河北教育出版社2002年,第253-254页、344-345页、609页、779页。(32)中央大学文学院编辑,秘书处编纂组纂校:《国立中央大学一览·文学院概况》,南京:中央大学教务处出版组1930年,“课程及课程说明”第3-20页。(33)《国立中央大学文学院选课指导书》,南京:国立中央大学出版组印,1935年。

值得特别注意的是,吴梅特意增设以“曲学通论”为先修课程的“曲律”课,在“词学通论”“曲学通论”都为两学分的情况下,“曲律”课居然有四学分之多(34)中央大学文学院编辑,秘书处编纂组纂校:《国立中央大学一览·文学院概况》,“课程及课程说明”第7页。。《中央大学文学院中国文学系课程一览》(1932)有“南北词简谱(南词)”,与“曲律”为同一门课,《南北词简谱》就是这门课的讲义,这也在中央大学排印本讲义《南北词简谱》署“曲律”中得以印证。(35)据中国昆曲博物馆浦海涅老师指点,此本题署“曲律”“长洲吴梅述”,注明“国立中央大学”“东南印刷公司代印”。此外,《中央大学文学院中国文学系课程一览》(1932)中“专家词(梦窗)”,与《中央大学一览》(1930)“清真词”,以及《文学院中国文学系选课指导书》(1935)“专家词”也是同一门课。无论是“曲律”课的新设,还是“专家词”词家的选择,都可以看出吴梅日益明晰的教学旨趣,后文将有详细论述。

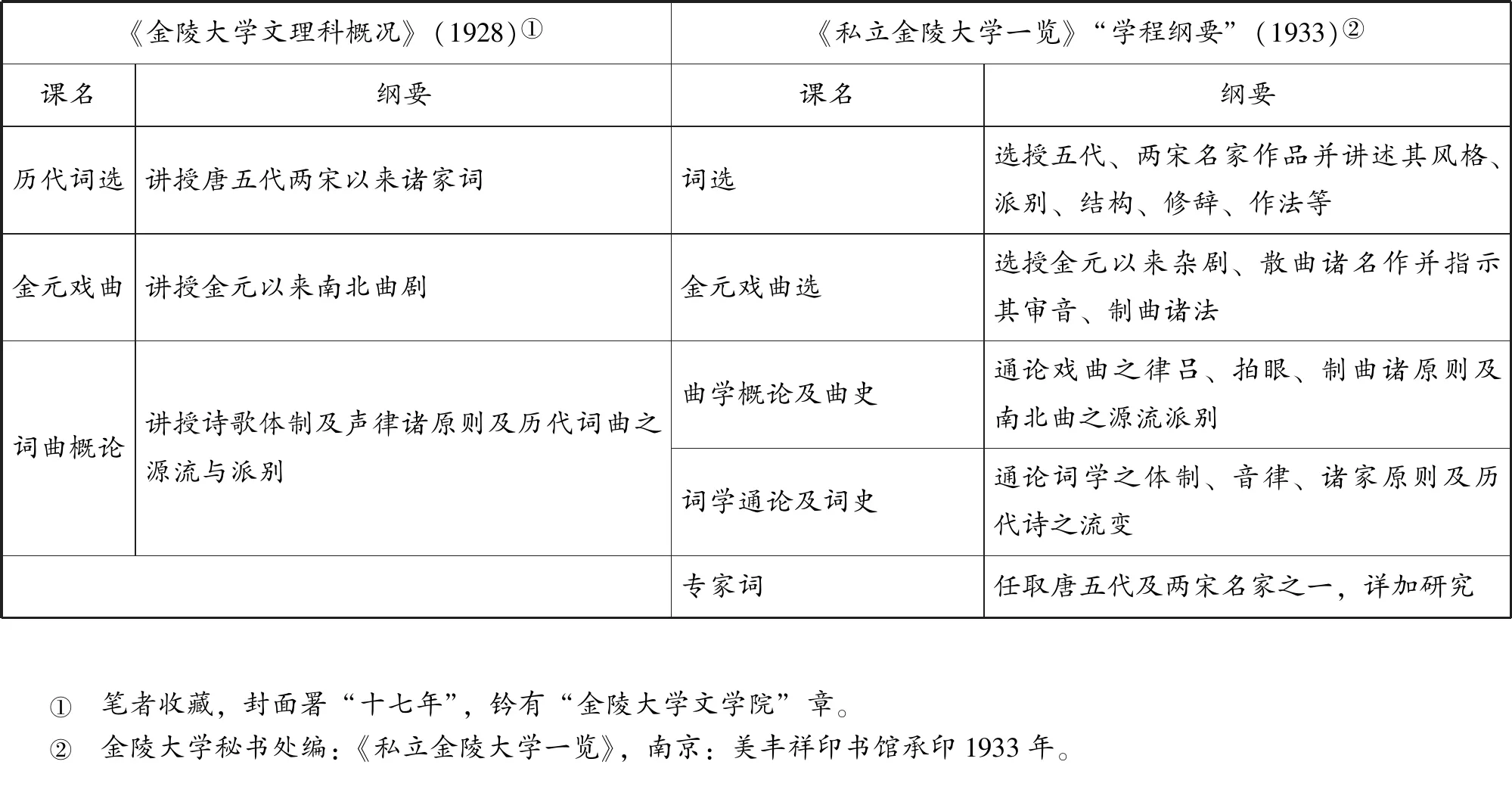

吴梅在金陵大学一直为兼课教师,一说始于1928年,(36)张宪文:《金陵大学史》,南京:南京大学出版社2002年,第132页。一说“1933年才得以落实”(37)苗怀明:《吴梅评传》,第175-176页。。两说并不矛盾,其过程确实比较波折,但至少可追溯至1928年。查1928年《金陵大学文理科概况》,可以看到吴梅上世纪三十年代在金陵大学开设的课程都已在列(38)其中《吴梅日记》有“金元散曲”(1933),《金陵大学文理科概况》(1928)列有“金元戏曲”,课程纲要为“讲授金元以来南北曲剧”;《私立金陵大学一览》(1933)则列为“金元戏曲选”,内容为“选授金元以来杂剧散曲诸名作,并指示其审音制曲诸法”,可见这一门课既包括曲、也包括剧;加之吴梅在日记中常有以部分授课内容代替课程名称的做法,故“金元散曲”应该是“金元戏曲”课中的散曲部分。因此吴梅上世纪三十年代金陵大学所授课程,1928年已然在列。。在《吴梅日记》中提及的词选(1936)、金元散曲(1933)、曲学概论(1933)(39)王卫民编校:《吴梅全集·日记卷》,第344、779页。几门课程,也都可以从《金陵大学文理科概况》《私立金陵大学一览》中得到印证。

表2 吴梅金陵大学开课情况一览表

尤其珍贵者,是《私立金陵大学文学院概况》中对吴梅1934-1935年度国学研究班授课情况的记载。是时,国学研究班授课导师有胡小石、刘国钧、刘继宣、胡俊、吴梅。吴梅所授课为乐章词释、清真词释、二窗词释、南词校律、北词校律、散曲研究、度曲述要、订谱述要,均为三学分,每周上课三小时(40)私立金陵大学文学院院长室编:《金陵大学文学院概况·学程纲要》1936-1937年第四号,李森主编:《民国时期高等教育史料三编》,北京:国家出版社2017年,第18册,第330-331页。。可以看到,研究生课程是“高阶作品选+高阶曲律+唱曲理论+订谱理论”,能看到吴梅针对词曲学研究生的培养需要,排除了“通论”与史,增加了“唱曲”与“订谱”理论的专门研习,又提升了作品选读的难度与层次,是吴梅“教学成熟期”在研究生培养方面的自觉设计。

通观吴梅的教学生涯,词曲通论类和作品选类课程最先开设,其后伴随其“史”的意识逐渐明晰开设词史和曲史课程,又开设曲律课以彰显其治学理念。大学阶段的“论、选、律、史”和研究生阶段的“选、律、唱论、谱论”共同构成了吴梅词曲学授受的基本框架。

二、课程与讲义反映出的育人观念

考察百年前吴梅词曲课程及其讲义情况,不仅为了还原一位词曲研究宗师的人生轨迹,更重要的还是透过繁杂的课程与讲义名目,提炼吴梅一以贯之的教学和育人观念,去体贴一位词曲教育家所建构的词曲学传承理路。

(一)词曲同质、戏曲散曲一体的基础观念

在学科、方向划分愈来愈细致的学术背景下,我们已经习惯了词与曲的研究分属不同门类;或是“剧曲”归为戏剧,而“散曲”类于诗歌。然而从文体本身考察,诗、词、曲同属中国古典韵文,都是建立在汉字声韵基础上进而形成规范的一类文体,延续着“一代之文,每与一代之乐相表里”(41)吴梅:《中国戏曲概论》,上海:上海古籍出版社2000年,第151页。的文学传统。其中,词与曲的关系更为紧密,界限也更为模糊;至于散曲与戏曲(剧曲),二者关系更似绝句与律诗,体制虽有异,本质却同一,更是无法分而论之,故《南音三籁》《吴歈萃雅》等曲选兼收散曲和剧曲;《南曲九宫正始》也在散曲与剧曲中信手拈来作为样本。同时作为词学和曲学教授的吴梅,正是以此为知识背景来处理词与曲、戏曲与散曲之关系的。

吴梅北大任教时期“词曲”同属一门课程,他在《仲秋入都别海上同人》诗注中自谓北大“征余授古乐曲”(42)吴梅:《仲秋入都别海上同人》,诗注“时洪宪已罢,废国学,征余授古乐曲。” 王卫民编校:《吴梅全集·作品卷》,第27页。,其所指正是“词曲”课,可见他是以类似“乐府”的概念将它们视为一体的,其本质是视两者同为可以配合歌唱的韵文。吴梅南下之后,在高等教育学科分类日趋精细的浪潮下,词曲课程渐渐分而设之,但依然可以看到“词”与“曲”教学内容的相似性:在“乐”的层面讲授律吕、拍眼;在“文”的层面讲授句法、用韵。直至吴梅金陵大学兼课时期,还专门开设“词曲概论”一课,“讲授诗歌体制及声律诸原则及历代词曲之源流与派别”(43)《金陵大学文理科概况》,内部资料,1928年。,其中的“诗歌体制及声律诸原则”当然就是“韵文”“乐府”观念下词与曲的共通原则。可见,在吴梅教学观念里,词学与曲学是不可、也无需设置壁垒的。龙榆生也曾说过:“吴先生总劝我学唱昆曲,他说词曲原来是相通的,研究词学的人,最好学会了几支曲子,自然别有受用”(44)龙沐勋:《即吴瞿安先生》,王卫民编:《吴梅和他的世界》,石家庄:河北教育出版社2002年,第78页。。

至于戏曲与散曲的关系,吴梅更是认为二者没有区分的必要。在“曲论”类课程中,讲义《曲学通论》主要论述戏曲散曲的共同原则;在“曲史”类课程中,东南大学“曲剧史”课程就是把散曲与剧曲融为一炉来讲授;在“曲律”类课程下,《南北词简谱》与明清格律曲谱一样兼采散曲、戏曲,所谓“曲律”当然既是散曲之律,也是剧曲之律。只有到金陵大学国学研究班中才专门开设“散曲研究”一门课,但这也并不妨碍“南词校律”和“北词校律”通讲剧曲、散曲(45)《金陵大学文学院概况·学程纲要》1936-1937年第四号,58-59页。。

尤其值得关注的是“曲选”类课程,从各种作为讲义的《曲选》来看,吴梅确实有意识地将散曲与剧曲分而选之:如北大《古今名剧选》为杂剧选,《词馀选》为散曲选;东南大学《百嘉室曲选》专收南戏传奇;中山大学《曲选》收录散曲。但是,这种分类有如讲诗要别古体、近体,讲近体诗要分绝句、律诗一样,是同一类事物的不同体式。因此,从吴梅所有“曲选”课的纲要来看,北大时期既有散曲选讲义,也有剧曲选讲义;东南大学“曲选”课纲要为讲授“元明以来南北曲”(46)《国立东南大学一览·文理科学程详表》,1923年,内部资料,第4页。;最值得注意的是金陵大学“金元戏曲选”课,名曰“戏曲”,却在课纲中明确标注“选授金元以来杂剧、散曲诸名作”(47)金陵大学秘书处编:《私立金陵大学一览》,第168页。,可见这“戏曲”是“戏和曲”之意。由以上可见,吴梅确实认为区分剧曲、散曲,乃至区分杂剧、传奇更方便教学,能够更好地理解“曲”这样一种文体,但这绝不意味着可以改变它们本质的同一性。

学生表现是教学成果的直观体现。在治学旨趣和学术成就上,吴梅的一众弟子通常在词或曲中的某一领域表现夺目。但即使如此,词曲一体、戏曲散曲一体的基本观念却得到了传承:任半塘既是散曲学术史上的重量级学者,又在“唐戏弄”研究上独树一帜;钱南扬在武汉大学兼授词曲之学,其讲义既有《词学概论》,也有《曲学通论》;卢前虽然极力倡导散曲应成专门之学,但其理论基础是“十二科和十五体,同根枝叶各西东”(48)卢前:《论曲绝句》,《卢前曲学四种》,北京:中华书局2006年,第242页。,其自身也是兼治戏曲与散曲之杰出代表;王季思不仅有《西厢五剧注》《元杂剧选》,还有《元散曲选》;唐圭璋是词学家,但同时著有《元人小令格律》;汪经昌《曲学例释》兼论散曲与戏曲……可见,虽然从学术史的角度而言,学科与研究方向愈来愈细的趋势在所难免,但是吴梅词曲同质、戏曲散曲一体的治学观念已经伴随着其教学实践深入门人血液。

(二)以“作法”(非“写作”)为核心的教学内容

中国古典文论历来重视“作法”,刘勰《文心雕龙》、严羽《沧浪诗话》、张炎《词源》、王骥德《曲律》等经典诗论、文论、词论、曲论,莫不有大段章节专述作法。吴梅作为一名由传统文人转型而成的大学教授,在《曲学通论》《词学通论》课程中特重音律、句法、用韵、结构,是顺理成章的。

但是,如有当前在高校讲授或听讲词曲的经验,就可以非常轻易地发现一些有趣的现象:作为作品选读类课程,“清真词”顾名思义为对周邦彦词之文学成就的梳理,但吴梅中央大学“清真词”课的纲要却是“逐篇讲授词中定律不可移易处,随时指出,庶几得所准则”,可见吴梅是“借用”周邦彦词来讲“词律”;目前可考的吴梅“专家词”课正式开设过“清真词”(周邦彦)和“梦窗词”(吴文英);研究班开设过“乐章词”(柳永)和“草窗词”(周密),从教学内容的选择来看,他尤重已充分律化的文人词、在字句安排上更见功力的慢词,旨归依然在于“词律”与“作法”。同样,“唐宋词选”课“专录唐宋名篇,择要讲授并详示其作法”,“曲选”课纲要为“选录元明后名著,详为讲授并指示其审音制曲诸法”(49)中央大学文学院编辑,秘书处编纂组纂校:《国立中央大学一览》,课程及课程说明第17页。。可见无论是词选还是曲选,了解作家作品本身不是教学的最终目标,通过选定作品,深入理解“作法”才是根本目的。可以说,吴梅是把词选、曲选课当成词律、曲律课来上的。

从近二十年吴梅词曲学讲义的出版情况来看,《词学通论》《中国戏曲概论》所出单行本数量最丰,而《南北词简谱》却只见于《吴梅全集》和近些年出版的《中国戏曲艺术大系》。吴梅临终前曾致信弟子卢前,“《顾曲麈谈》《中国戏曲史》《辽金元文学史》,则皆坊间出版,听其自生自灭可也,唯《南北词简谱》十卷为治曲者必需之书,此则必待付刻。”(50)卢前:《奢摩他室逸话》,王卫民编:《吴梅和他的世界》,第10页。可见吴梅最为珍视的成果正是这部《南北词简谱》——也就是吴梅“曲律”课的讲义。吴梅在中央大学专门开设“曲律”课,不是一时兴起,而是其在十年教学经验基础上,非常自觉地将“曲律”提炼成一门单独的课程。这门课的纲要为“专论曲律为审音制曲之标准”,可见吴梅对待曲律的态度:澄清曲律并不是为了理解曲学发展的历史,而是直论“作法”之根本——“标准”。这样一门课在中央大学所设课程中显得非常特殊:中央大学中国文学系课程目的为“1.以文学(疑为“文字”之误)声韵训诂为研究一切国学之根柢。2.欣赏高等文学之能力。3.阅读古书之能力”(51)《国立中央大学一览·文学院概况》课程及课程说明,1930年,第1页。,可见培养学生在小学基础上“阅读”与“欣赏”的能力是国文系的主要任务。如《南北词简谱》般逐个曲牌辨析平仄、正衬,虽不能说与国文学系课程目的背道而驰,但如此深入一个文体内部,在《国立中央大学一览》所列文学院开设课程中也是绝无仅有的。

值得特别需要辨析的是,“作法”与“写作”本身之间的关系。吴梅非常重视写作实践,他在醉后常说:“一个人文学的理论无论谈得如何天花乱坠,我不会相信,他如能当场写一篇出来,我便佩服了。”(52)万云骏:《悼瞿安师》,王卫民编:《吴梅和他的世界》,第50页。吴梅不仅自身有着丰富的诗、词、曲创作经验,也倡导学生填词作曲,他曾说过:“余及门中,唐生圭章之词,卢生冀野之曲,王氏驾吾之文,皆可传世行后,得此亦足以自豪矣”(53)王卫民编校:《吴梅全集·日记卷》,第667页。。王季思曾在《忆潜社》中非常生动地记载了吴梅带领学生填词作曲的场景:

我才是东南大学一年级生、选读了吴瞿安先生的词选课。先生以同学们多数不会填词,为增加我们的练习机会和写作兴趣起见,在某一个星期日的下午,找我们到他的寓所去……随出一个题目,叫大家试作……有的同学更主张组织个词社。先生答应了,定名为潜社……那时先生担任的课程……凡是选读的同学,都可入社,要填词,要作曲都可以。(54)王季思:《忆潜社》,王卫民编:《吴梅和他的世界》,第72-73页。

在这一段记述中可以看到:其一,吴梅是把“写作”这一环节特意放到课后进行的;其二,从“同学们多数不会填词”来看,吴梅课上虽讲授“作法”,却不以“学会填词作曲”为必备技能,但仍在课余时间不遗余力地促进学生的写作实践。由此可见,吴梅所重视的“作法”并不等于“写作”,他的目标并不是在课堂上培养词曲之创作者,而是对“作法”了然于胸的研究者。在吴梅弟子中,唐圭璋、卢前、王季思诸先生都以词曲研究为主,但又在诗词曲创作上各有天地,这也不能不说是吴梅给门人的馈赠。

(三)以唱曲促进理论学习的教学方法

吴梅填词、打谱、唱曲、理论兼善,作为一名国文系教授,善谱能唱,常为学界所乐道。在吴梅正式成为大学教师之前,就秉持着“欲明曲理,须先唱曲”(55)吴梅:《顾曲麈谈》序,王卫民编校:《吴梅全集·理论卷》上,第3页。的治学理念。那么在教学层面,他又如何践行其理念呢?

在“乐”的层面,有“造谱”“唱曲”两个重要环节,吴梅是分而待之的。首先,在“造谱”方面:吴梅在初登大学讲台之时,是对“作法”与“造谱”都非常重视的。他在讲义《曲学通论》中说:

自逊清咸同以来,歌者不知律,文人不知音,作家不知谱……亟欲荟萃众说,别写一书……付诸手民,大抵作词规范,粗具本末,而循声造谱,仍未疏论,盖口耳之间,笔不能达也。(56)吴梅:《曲学通论》序,王卫民编校:《吴梅全集·理论卷》上,第161页。

可知“作词规范”与“循声造谱”之法都是授课的主要内容,只不过“讲义”可以比较清晰地概括“作法”,但是“造谱之法”只能口传心授。可见吴梅登上北京大学讲台后,就把“作法”(不等于“写作”)与“造谱之法”(也不等于“歌唱”)定为词曲学授受的核心内容。伴随着吴梅教学经验的积累和对国文学科整体要求的适应,吴梅在“造谱之法”上有所让步,只在金陵大学国学研究班中还开设“订谱述要”阐释其“规律”(57)《金陵大学文学院概况·学程纲要》1936-1937年第四号,第59页。,而在大学课程中日益把更符合中文学科教学旨趣的“作法”突出出来,上文已专门论述。

其次,在“唱曲”方面,吴梅在金陵大学国学研究班开设了“度曲述要”,其纲要为“当世度曲,率多逞肌,拟就通行诸套,分析阴阳口法,追叶怀庭、冯云章之遗,为声家之正的。”(58)《金陵大学文学院概况·学程纲要》1936-1937年第四号,第59页。可见吴梅认为“度曲”是走向曲学研究的重要环节,也可以看到“逞肌”式的“唱”并不是吴梅授曲的目的,背后的“阴阳口法”、字声与旋律的配合原理才是教学目的,依然可以看到“唱曲”是为“治曲”服务的。

除了为研究生专门开设度曲课外,作为“欲明曲理,须先唱曲”(59)吴梅:《顾曲麈谈》序,王卫民编校:《吴梅全集·理论卷》上,第3页。这一治学理念的延伸,吴梅一直以课堂示范唱曲为各种相关课程的教学方法,在吴梅的课堂上,笛声、曲声从未绝响。

先生运用直观教具进行教学,公然携笛到课堂上说明曲律,说明今传的十七宫调分隶于笛色的七调之中。(60)唐圭璋:《回忆吴瞿安先生》,王卫民编:《吴梅和他的世界》,第85页。

谓先生之上教室也……间出马致远、关汉卿杂剧,曼声讴唱之,听者为神往。(61)郑逸梅:《霜崖先生别传》,王卫民编:《吴梅和他的世界》,第12页。

在课堂之外,吴梅亦为学生勉力授曲。其形式主要有二:其一,在学校曲社中授曲,如上文提及的“北京大学音乐研究会”,以及吴梅在光华大学兼课期间与童斐共同担任指导老师的“光华大学国乐会昆曲部”(62)万景陶、华渭:《国乐会昆曲部》,《光华年刊》1928年第3期。;其二,在家中授曲,为了弥补课堂不便授曲之不足,吴梅把中央大学、金陵大学有志于学曲的学生带到家中,聘请笛师包棣华为助教,悉心教授,以油印手抄曲谱作为讲义(63)“油印《扫红》谱分贻诸生”,王卫民编校:《吴梅全集·日记卷》,第711页。。在《吴梅日记》中就多次提及了家中为学生拍曲的情景。(64)“与诸女生按歌授《玉簪记·问病》【山坡羊】一支,尚不能上口也。”“余前课诸生【胜如花】一支,诸生皆脱稿,而不能按歌,因嘱棣华将《浣纱·寄子》授之,并取旧作二曲,分赠诸生。” 王卫民编校:《吴梅全集·日记卷》,第45页、552页。值得特别注意的是,即使是课后教学,吴梅授曲之目的也不单纯是“能吹会唱”,如他认为《桃花扇》“有佳词而无佳调,深惜云亭不谙度声”(65)吴梅:《中国戏曲概论》,上海:上海古籍出版社2000年,第187页。,便亲自为《桃花扇》打谱,教授学生(66)“夜间又将《桃花扇·哭主》中二支,订成歌谱,拟一并教诸生也”。王卫民编校:《吴梅全集·日记卷》,第552页。,可见吴梅非常期待可以期培养出有“唱”的实践经验、进而能够深刻理解“曲”的学者。对此,唐圭璋有深刻体会:

课余暇时,并从师学唱昆曲……我们都学会了吹笛唱曲,结合书本上的知识,明瞭了曲学的理论,对词曲源流及其关系都有了深切的了解和体会。(67)唐圭璋:《自传及著作简述》,《梦桐词》,南京:江苏古籍出版社1987年,第132-133页。

在吴梅的极力提倡下,弟子卢前、钱南扬、汪经昌等均善唱曲,南京大学昆曲清唱课程依然是古典戏曲学方向研究生实际上的“必修课”。事实上,吴梅绝没有强求弟子以之为必备技能,也不是每位弟子都长于唱曲,但“欲明曲理,须先唱曲”的观念已经经由吴梅的教学实践牢牢嵌入门人脑海之中。

小结

综上所述,吴梅在其二十年的教学生涯中,建立起了词曲之学“论、选、律、史”的课程框架,并在教学实践中逐渐明晰其育人观念:其一,“古乐曲”统领下词曲一体、戏曲散曲一体的基础观念;其二,以“作法”(非“写作”)为核心的教学内容;其三,以唱曲促进理论学习的教学方法。

“在戏曲本身之研究,还当推瞿安先生独步”(68)浦江清:《悼吴瞿安先生》,王卫民编:《吴梅和他的世界》,第61页。,立足于当代,我们当然可以总结出吴梅的治学旨趣;但立足于传统,我们可以说吴梅治学之“特色”恰在于“没有特色”。吴梅所处的时代,正是传统士大夫阶层渐次转化为近代知识阶层的时代,吴梅虽然从性格、审美、学术旨趣等各方面来看,依然葆有传统文人的内核,但他与教学有关的一切行为(包括课程建构、讲义编纂等),都在新式高等教育的语境之下发生。因此再审视以上育人观念,我们可以清晰地看出:一方面,吴梅是站在词曲“内部”的立场上开展教学,而非以西方或现代文学观念从“外部”加以认识和定位;另一方面。吴梅又非常努力地调整自己的课程结构(如增设词曲史、词曲分授)、教学内容(如淡化“造谱”,突出“作法”)和教学方式(如课余时间带领学生进行填词和唱曲实践),以期能够适应大学国文学科的教学要求。其教学之旨归并不在于建立具有吴梅特色或时代特色的词曲理论与研究范式,他是竭尽全力、苦心孤诣地期待词曲之学能够在大学国文学科之下得以安放。

郑振铎曾说过:“没有多少人像他那样的专心一志于教育事业的,他教了二十五年的书,把一生的精力全都用在教书上面。”(69)郑振铎:《记吴瞿安先生》,王卫民编:《吴梅和他的世界》,第67页。正因如此,吴梅在“育人”方面的成就不亚于其曲学研究:在词学研究方面,唐圭璋、沈祖棻先生足称一代巨擘;在曲学研究方面,王玉章、任讷、钱南扬、卢前、王季思、吴白匋、万云骏等弟子及再传弟子几乎可以构成半部20世纪戏曲学研究史。常芸庭说 “曲学之兴起,风行海内,蔚然成观者,皆梅苦心提倡之功也”(70)常芸庭:《吴梅小传》,王卫民编:《吴梅和他的世界》,第3页。;苗怀明评价吴梅的教育成就时说他“学生的成才率很高”(71)苗怀明:《吴梅评传》,第199页。,都是非常恰当的。那么,这意味着吴梅的词曲育人模式可以直接搬到今天的课堂上吗?在当前的教育语境下,吴梅词曲教育的经历、观念与经验,又给我们留下了怎样的文化遗产?

当前,学科与研究方向细化的趋势不可避免,中文学科培养方式也日益定型,“作法”“造谱之法”“欲明曲理,须先唱曲”的操作难度也越来越高,这都是学科发育与学术演进的趋势,包括笔者在内的吴梅后传弟子们也同样置身于这样的潮流之中。但是,我们通过对吴梅“高成才率”教育实践的回望,可以在滚滚洪流中稍作驻足,去观照当前词曲教学与治学的问题,并加以调试:

比如讲授文学史,散曲、戏曲可以分述,但不可不强调两者之间的血肉联系;讲授词曲作品,知人论世、以意逆志之功夫固然重要,但也要兼顾作者的立场考虑其作法;我辈青年学子深耕戏曲之时,不可不要求自己拥有词曲乃至中国古典韵文的知识背景;无论研究中国古典文学的何种文体,都不妨尝试创作以体味作者甘苦等等。笔者在本校“昆曲经典文献细读”专业选修课上,引导三十名从未涉足韵文写作的学生在细读《南北词简谱》后试作散曲,帮助他们在写作实践中理解散曲与戏曲的同源关系,理解曲与诗词的血脉联系,理解律谱的体例与使用方法,成为学生印象至为深刻的片段,这些都不是笔者的创造,而是吴梅先生教学经验的直接转化。学术既须深入研究,亦须不断传承,在前辈学者的育人观念和经验中汲取营养,正是我们学术传承工作的重要组成部分。