高校“云教学”模式下大学生学习倦怠及影响因素分析

——基于新冠肺炎疫情期间的实证调查

张 平

(深圳职业技术学院,广东 深圳 518055)

2019年底出现的新冠肺炎(COVID-19)疫情持续发展和蔓延,对我国造成重大影响,是我国近些年来最严重、影响最广的突发公共卫生事件。为防止人群聚集和人员跨区域流动对防疫工作带来的不利影响,作为疫情防控的重要环节,全国高校2020年春季学期延迟开学,这在疫情防控中起到了重要作用。为了降低疫情对高校教学工作的影响,2月底,教育部党组印发通知要求统筹做好教育系统新冠肺炎疫情防控和教育改革发展工作,要求要进一步做好在线教育教学,要不断探索开学后课堂教学与线上教育的有机结合,高校要结合本校实际情况,开展教学内容改革和教学模式与方法创新[1]。各高校坚持停课不停学、停课不停教的原则,制定一校一策、一校多策的在线教学方案,积极组织网络授课。很多大学生在长期居家生活的同时,开启了统一在线学习活动。在长期的宅家居住并开始在线学习过程中,学生可能会出现学习倦怠等影响教学效果的问题。为了解大学生疫情期间在线学习倦怠及相关影响因素,本研究主要纳入了人口学因素、学习压力和心理弹性作为相关假设影响变量,其中学习压力是面对学习形态的改变和学习任务的加重产生的应激反应,心理弹性是外界环境变化时个体心理、行为的反应状态,是一种具有伸缩空间的动态形式,它随着环境变化而变化,在变化中达到对环境的动态调控和适应。本研究对广东、湖南两地360名大学生进行了在线调查,为高校“云教学”模式下教学、心理支援、思想政治教育等工作的改进提供依据。

一、对象与方法

(一)研究对象

采用方便抽样的方法选取广东、湖南3所高校于新冠肺炎疫情期间进行网络学习的全日制本专科生360人作为研究对象。纳入标准:(1)有系统化的网课学习任务;(2)正在居家学习;(3)对本研究知情同意;(4)期间身体健康;(5)能完成在线问卷调查。排除标准:(1)有心理问题;(2)有感冒和其他疑似症状;(3)无在线学习任务;(4)留学生和境外学生;(5)非全日制学生。本研究共纳入开展在线学习的全日制大学生360人,其中本科生160人,专科生200人;男生197人,女性163人;大一119人,大二107人,大三87人,大四47人;年龄为18~23岁,平均(20.10±3.22)岁;文科类105人,理工类190人,医科类65人;农村生源学生155人,城市生源学生205人;平均连续居家时长(42±7.22)天。

(二)研究方法

1.研究工具

(1)一般情况调查表。采用自编问卷开展一般情况调查,主要统计研究对象的一般情况、人口学指标、居家时长等。

(2)学习压力量表。参照相关学者的做法,以大学生经历的应激事件为指标形成学习压力量表。该量表由高登峰等从中国大学生心理应激量表(Chinese college students' Psychological Stress Scale,CCSPSS)中截取而来,条目均与特殊时期学习行为相关的应激事件,共16个条目[2]。该量表采用二分类评分法,根据近期有无相关情况评1或0分,总量表评分范围为0~16分,评分越高代表研究对象有更高的学习压力。以往的研究表明该量表具有较好信效度[3]。

(3)成人心理弹性量表。研究对象的心理弹性采用成人心理弹性量表测量,该量表为Friborg等人编制[4],引进国内的版本共五个维度,分别为自我效能、组织风格、社交能力、家庭凝聚力和社会资源,共33个条目。量表采用李克特7级评分法,每个条目评分范围为1~7分,总量表评分范围为33~210分,评分越高,代表心理弹性越高。相关研究表明该量表克隆巴赫系数为0.85,信度较好[2]。

(4)学习倦怠量表。学习倦怠量表由连榕等在外文版倦怠量表的基础上本土化转化而成,共包括三个维度,分别为情绪低落、行为不当、成就感低, 绪低落维度主要测量以兴趣减退、失落、沮丧等为内容的一组负性情绪症候群,行为不当主要测量学习过程中出现的逃避、厌学、不能完成学习任务等系列学习不适宜行为,成就感低维度主要测量满足感、成就感缺失等体验。全量表包括20个条目,采用李克特5级评分法,每个条目评分范围为1~5分,总量表评分范围为20~100分,评分越高,代表学习倦怠越高。在以往的应用研究中表明该量表信效度较好,分半信度为0.88,内部一致性信为 0.87[5-6]。

2.调查方法

由于疫情期间的学生居家隔离居住,本研究选用问卷星调查工具进行在线测量,要求调查对象在手机端或PC端于30分钟内完成问卷的在线填写,根据近一周的真实情况如实填写问卷选项。调查工作于2020年 2月底到3月初相关高校网络授课期间实施,问卷调查在知情同意原则下采用匿名填写的形式。

3.统计学方法

所有数据通过问卷星后台导出后进行数据整理和剔除,录入SPSS 22.0 对数据进行描述统计和推断统计,组间比较采用独立样本t检验和单因素方差分析,相关和预测性分析采用皮尔逊相关分析和多元线性回归分析,以α=0.05为统计检验显著标准。

二、研究结果

(一)疫情期间居家网络学习大学生学习压力测评结果

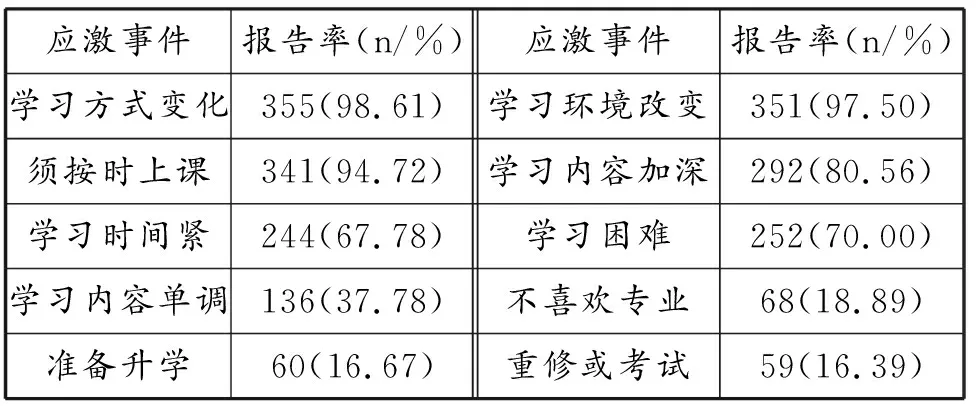

本研究采用学习压力事件量表调查了大学生学习压力的量化分值及主要学习应激事件的报告率,结果显示,学习压力事件量表测量均值为9.55±2.12分,中位数、众数均为9分,0~9和9~16分样本占比分别为57.17%和42.83%。疫情期间大学生居家网络学习中学习压力状况处于中等偏上水平。不同类型大学生学习压力事件量表得分比较来看,本科生得分要高于专科生(P<0.01),大一和大四学生要显著高于大二、大三学生(P<0.05),医学类专业学生要高于其他专业学生(P<0.01),其他类型大学生间比较差异不具有统计学意义。通过压力事件量表测量报告的主要应激事件包括学习方式改变、学习环境改变、须按时上课等,主要报告事件的报告率见表1,不同类型大学生压力状况比较见表2。

表1 疫情期间大学生居家网络学习中学习应激事件报告率(n=360)

(二)疫情期间居家网络学习大学生心理弹性测评结果

调查结果显示,疫情期间居家网络学习大学生心理弹性总均分为5.03±0.72,自我效能、组织风格、社交能力、家庭凝聚力和社会资源五个维度条目均分分别为4.91±1.02、4.70±0.98、4.71±0.85、5.58±1.15、5.17±1.07。成人心理弹性量表的总分理论中值为 4分,本组研究对象心理弹性状况整体为良好状态,但有8%的大学生总分处于4分以下,存在一些问题。不同类型居家网络学习大学生心理弹性测评结果显示,高年级大四学生心理弹性显著高于其他年级(P<0.01),组织风格、社交能力和社会资源维度的年级比较也有类似的结果,其他类型大学生间的心理弹性总均分差异无统计学意义。各维度比较结果显示,在自我效能和组织风格维度,男生显著高于女生(P<0.01,P<0.05),文科生的社交能力维度得分显著高于理工科和医科学生(P<0.05),社交能力和社会资源维度上,城市学生显著高于农村学生(P<0.01)。结果见表2。

表2 不同类型大学生居家网络学习期间学习压力、心理弹性的比较

(三)疫情期间大学生居家网络学习倦怠测评结果

调查结果显示,大学生居家网络学习中学习倦怠测评总均分为3.18±0.54分,情绪低落、行为不当、成就感低三个维度均分分别为2.89±0.71分、3.03±0.83分、3.53±0.92分。学习倦怠量表的总分理论中值为3分,本组研究对象学习倦怠整体为中等偏上水平,其中成就感得分较高,情绪低落均分位于中值以下。总体上还有12%的大学生总分处于4分以上,倦怠问题突出。不同类型大学生学习倦怠总均分比较结果显示,专科学生学习倦怠总分显著高于本科生(P<0.01),学习倦怠总分在不同性别、不同年级、不同专业、不同生源地学生比较中差异无统计学意义(P>0.05)。 不同类型大学生学习倦怠各维度得分比较结果显示,各维度得分不存在性别差异(P>0.05),专科学生行为不当和成就感低两个维度得分显著高于本科生(P<0.01),大四学生成就感低维度要显著高于其他年级(P<0.01),文科学生成就感低维度得分显著高于理工和医科组学生(P<0.05),不同生源的学生在各个维度间均无显著差异(P>0.05)。结果见表3。

表3 不同类型大学生居家网络学习期间学习倦怠的比较

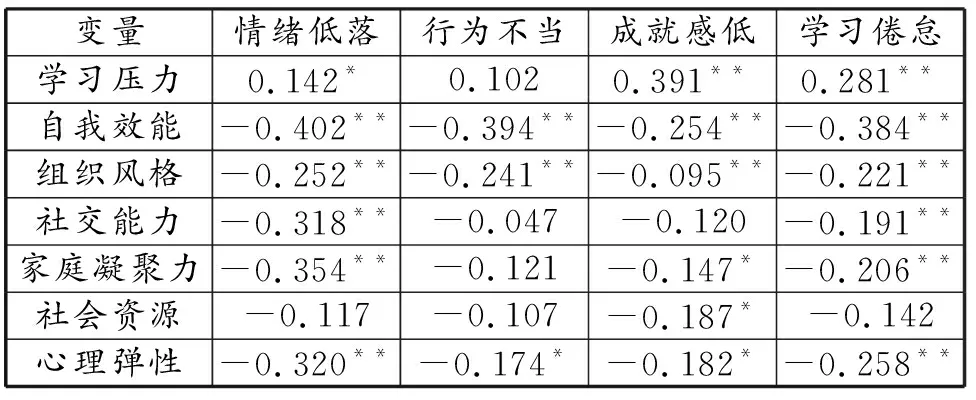

(四)疫情期间大学生居家网络学习压力、心理弹性和学习倦怠的相关性

相关分析结果显示,学习压力和学习倦怠间存在显著的正相关(P<0.01),和成就感低维度正相关关系最强。心理弹性和学习倦怠呈显著的负相关(P<0.01),和情绪低落维度负相关关系最强,自我效能维度和学习倦怠的负相关关系最强,社交能力、家庭凝聚力及心理弹性总均分和情绪低落得分也呈显著的负相关(P<0.01)。相关性分析结果见表4。

表4 大学生居家网络学习期间学习压力、心理弹性和学习倦怠的相关性(r,n=360)

(五)疫情期间大学生居家网络学习压力、心理弹性对学习倦怠的多元回归分析

以人口学变量、学习压力、心理弹性各维度为自变量,以学习倦怠总均分为因变量进行线性多元回归分析,结果显示,学习压力、自我效能、组织风格和家庭凝聚力进入回归方程,学习压力能正向预测学习倦怠,心理弹性相关维度能负向预测学习倦怠(R2=0.310,P<0.001)。回归分析结果见表5。

表5 大学生学习压力、心理弹性对学习倦怠的多元回归分析( n=360)

三、讨论分析

(一)疫情引起的长期居家行为对大学生造成一定影响

本研究虽然只是横断面的现状研究,不能精确做出疫情导致居家大学生压力增加的结论,但不可否认的是,疫情引起的长期居家行为及学习形态的改变是重要的压力源。居家休息、不聚集、不串门是中国疾病预防控制中心给出的疫情防控指南中的重要建议,现实中,全国范围内的小区和村庄基本上实施了相应的封闭措施,大学生群体从年初至今经历了长时间居家休息,本调查结果表明平均居家日期长达42天。以往研究表明,长期宅居可能存在正反两面的影响,一方面,认为短期的宅居是一种相对闲适舒服的状态,对心理状态有一定的舒缓与保护作用[7];另一方面,相关学者进行了对宅型生活大学生的影响研究,发现长期宅易导致心理封闭、社交能力退化和心理负担增加,也易导致厌学和倦怠感升高[8]。在封闭军人中进行的前瞻性研究显示,封闭4周后其躯体化、焦虑、恐怖和偏执等心理症状显著高于军人常模[9]。从心理学角度看,新冠肺炎疫情本质上是一种重大应激事件,最新版的高校防疫指南也指出新冠肺炎疫情期间容易出现焦虑、抑郁、强迫、疑病等应激反应[10],也可以泛化为学习相关压力。

(二)学习形态的改变使大学生学习压力感增加

从2月下旬到3月上旬,依然不具备高校开学的条件,在停课不停学、停课不停教的原则下,全国高校纷纷开始网上在线教学。传统的线下教学和学习方式,改变为长时间的线上散点式分布的网络教学模式,这种系统的学习形态和方式的改变是大学生以往并未经历和应对过的重要生活事件,按照心理应激理论[11],当事人会引起相应的应激反应,这就集中体现为在线学习压力。再加上长期居家导致的行为和心态改变,形成交互影响,加剧了压力感。从量表调查结果看,报告的相关生活应激事件包括学习方式变化、学习环境改变(线下到线上)、学习内容加深(接触新课)、学习时间紧(网络授课时间短)、学习内容单调(和线下讲授相比不够生动)、学习困难(既是应激源也是应激反应)等,可见,大学生一定程度上存在对新教学模式适应不良的问题。

(三)高心理弹性是疫情期间在线学习倦怠的保护性因素

本研究结果显示,心理弹性和学习倦怠呈显著的负相关,尤其是和负性心理相关维度的负相关关系最强。心理弹性各维度中自我效能和学习倦怠存在显著的负相关关系,此外,社交能力、家庭凝聚力也和情绪低落呈显著的负相关,上述结果和张丽芳[12]、杨馥歌[13]等的研究结果一致。回归分析进一步支持了心理弹性对学习倦怠的反向预测作用,相关研究也支持这个结论,比如骆明阳通过建立结构方程,研究发现心理弹性对学习倦怠有预测作用[14],心理弹性还是很多心理、社会变量影响学习倦怠的中介因素。疫情期间的众多压力源导致了学习倦怠的增加,具体表现为负性情绪、厌学行为以及低学习成就感,据以往研究,心理弹性作为调节因素,起到重要作用,是作为保护性因素出现的,高心理弹性有助于降低压力源的影响,从而降低了学习倦怠感。心理弹性有内部影响因素,也有外部影响因素,如疫情居家学习期间,良好的家庭氛围对提高大学生心理弹性、降低学习倦怠至关重要。

(四)调节学习压力是降低学习倦怠可能的有效措施

相关分析显示,学习压力和学习倦怠呈负相关,和成就感低维度负相关关系最为明显,说明随着学习压力的上升学习倦怠水平增加,这和刘罗等人研究结果一致[15],回归方程也显示学习压力对学习倦怠有正向的预测作用。新冠肺炎疫情期间的长期居家等为大学生带来一定的心理压力,延期开学和对长期在线学习的不适应、较重的学习任务等均为重要的压力源,按照相关学者的观点,学习压力容易导致自信心受挫,进而出现情绪低落的情感体验,这种情感体验会对大学生的学习兴趣产生负面影响,从而出现学习拖延等行为层面的倦怠表现。因此,调节学习压力是降低倦怠的可能措施。教育部近期通知要求,要有序、有效、深入开展停课不停学工作,禁止生搬硬套的直播、录播网课以及强制打卡,严格禁止普遍要求教师直播上课或录课[1],这正是调节学习压力的需要。新冠肺炎疫情期间,建议各高校切实采取措施减轻学生网上学习压力,从而减轻学生普遍的学习倦怠现象,把好事做好,实现防疫和教学工作双提升。