“名校+”集团化办学促进城乡义务教育一体化发展研究

——以合肥市为例

钱立青,靳 文

(1.安徽省基础教育改革与发展协同创新中心,安徽 合肥 230601;2.合肥市蜀山区教育体育局,安徽 合肥 230001)

近年来,中小学集团化办学在国内呈显著增长趋势。由政府部门主导下的集团化办学,敦促了区域优质教育资源的外溢与供给,一定意义上促进了城乡义务教育均衡发展。调研表明,集团化办学巩固和放大了破解“上好学校难”的成果,也探索出一条快速提升农村教育的新路子,缓解了社会对优质教育资源的强烈需求,为破解区域内优质教育资源“不平衡不充分发展”的问题拓展了新的格局。

现行的集团化办学,以区域内优质教育资源学校或外引的名校资源作为龙头学校主体,采取“名校+新校”“名校+弱校”“名校+乡校”等组合的多元办学形态,适当放大了名校的品牌价值和辐射影响。这种“名校+”集团化办学所带来的连环效应和增量空间不断变大,也促进了当地政府对优质教育资源进行布局调整,高起点规划新建学校和提升薄弱学校的发展,助力区域教育的综合实力持续提升。

一、“名校+”集团化办学发展的基本内涵

教育公平是社会公平的基础。为全面提高义务教育质量,努力实现适龄儿童少年“上好学”,更好地促进教育公平,《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020 年)》提出“要推进义务教育均衡发展,缩小校际差距、城乡差距、区域差距”。2012 年《国务院关于深入推进义务教育均衡发展的意见》中明确要求,“扩大优质教育资源覆盖面。发挥优质学校的辐射带动作用,鼓励建立学校联盟,探索集团化办学。”[1]党的十九大以来,“努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育”的理念已成为时下共识。开展集团化办学,即以优质学校为龙头,联手一些农村或薄弱学校开展区域协作,实现教育优质资源均衡配置和交互融合,真正实现“让更多的孩子接受更好的教育”。

其实,合肥市主张城乡联手集团化办学的理念由来已久。早在2009年,庐阳区在全省率先撤销乡镇中心校,标志着基于城乡一体化的集团化办学理念初显萌芽。各县区探索城乡之间学校的捆绑模式,有效发挥老城区优质教育资源的外溢作用,构建了城乡“捆绑校”一体化运行机制,从而牵动乡镇一级学校发展。2014年,合肥市政府开始实行义务教育的“三大提升工程”(1)“三大提升工程”源自2014年3月31日合肥市人民政府办公厅印发《合肥市义务教育三大提升工程实施方案的通知》(合政办〔2014〕7号)。这是贯彻落实《合肥市人民政府关于深入推进义务教育均衡发展的实施意见》(合政〔2013〕206号)精神,着力打造全市义务教育均衡发展升级版,主要实施薄弱学校提升工程、师资队伍提升工程及素质教育提升工程(简称“三大提升工程”)。。2015年起,深入推进城乡结对合作,每年结对帮扶学校均在300所以上。2018年,合肥市教育局印发《关于统筹推进城乡义务教育一体化改革发展的实施意见》和《关于统筹推进全市义务教育集团化办学的通知》,通过“名校+”办学形式和品牌效应,有效推动优质教育资源在管理模式、师资共享、文化互融等方面的跨域供给,逐步实现将名校搬到老百姓的家门口,其目标指向在于努力破解“上好学校难”的突出问题,满足人民群众日益增长的接受更高水平、更好质量的教育需求。

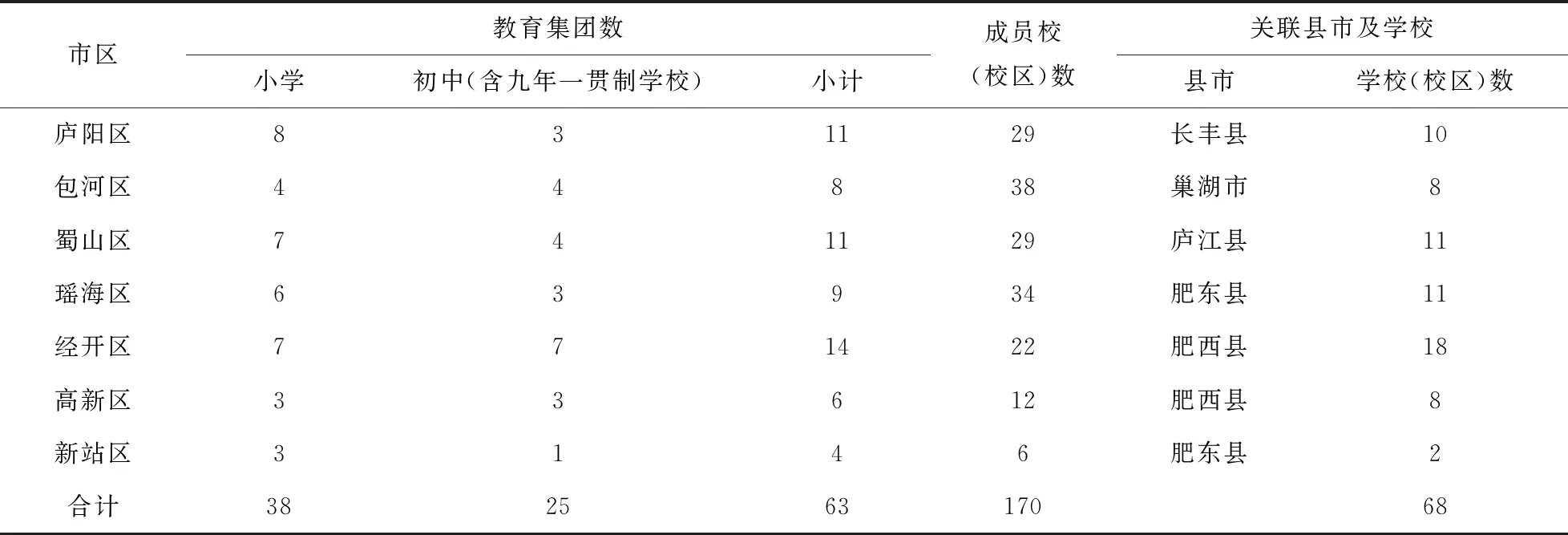

作为区域深化体制改革重点项目,合肥市强化统筹,整体推进,引导各区县采取名校集团化办学,通过名校办分校、名校捆绑弱校、名校托管、学区联盟等多元办学形式,让城区的名校优质资源辐射至城郊和农村地区,不少新校、弱校、农校也借助“名校+”这一平台,逐步提升了办学质量和水平,也切实能够缓解大班额或择校热等问题。目前,合肥市七个城区(含开发区)共组建63个教育集团,辐射带动了170所学校(校区),并关联了5个县市的68所学校(校区),这些集团成员校覆盖市区62.1%,学生受益面接近2/3。调研发现,近年来一批新校、弱校、农校在名校的领跑和示范下,快速实现了向优质教育行列的跨越。随着城乡学校互助共同体越来越多,大多数家长和学生的名校梦将得以成为现实。

表1 合肥市城区义务教育集团化办学发展基本情况

二、“名校+”集团化办学的发展趋向与特点

推行“名校+”集团化办学,主要价值体现在持续发挥名校的示范、辐射与孵化功能。美国马里兰大学曼瑟·奥尔森认为“几乎所有集团和组织都服务于其成员的共同利益”[2]14。一般来说,集团化办学需要一个持续的发展过程,大致经历三个层次阶段。第一层次是“扩容”。依据“内部提升、外源引优”的发展原则,在充分发掘本地优质资源同时,积极引入外源性优质教育学校,将一大批新建学校和薄弱学校纳入集团化办学管理,实现了跨区域的办学合作,以动态均衡缩短城乡间教育的差距。第二层次是“孵化”。基于优质的龙头学校的示范引领作用,集团化办学力求加了教师专业成长速度,从资源配置走向资源激活[3]26-30,不断地孵化成员校。第三层次是“内生”。集团化发展一定的程度时,将会形成较为完善的内生发展机制,集团校区间也将从当初捆绑的补给模式,向嫁接模式发展过渡,加速优质教育资源的创生增值,缩短集团内成员校上水平上层次的周期,最终走向校际共生的发展格局。

作为新时代治理区域教育发展的一项改革创新,合肥市的“名校+”集团化办学本着城乡一体化发展,重在有序融合城乡学校教育,提高了整片区域的教育发展水平,显现出集团化办学预想的成效。

一是积极探索与创新有效的管理机制。集团化办学创新“条块并举、一体管理”的机制,充分发挥了龙头学校的示范引领作用,也激发了成员校的办学活力,推动了校区间优势互补、相互促进。按照“名校+”组建模式,强化集团总校长负责制,规范了组织架构,实行资源互融和文化共育,形成互动共赢的教育发展共同体。

二是助推教师交流与专业发展。“集团化办学打破了传统的资源壁垒现象,实现了资源利用效率的最大化。”[4]24-26集团内建立师资定期交流制度,统一调配师资,让“学校人”变成“集团人”。牵头校采取刚性与柔性交流融合的方式,向薄弱或新建学校输出管理团队和骨干教师。建立研训一体的教研制度,通过集体备课、教学常规互查、教学质量互诊等制度,淡化了校区界限,实行优质师资共享联动,带动新建和薄弱学校的学科教学、课程建设和教师队伍成长,催生了集团内新生力量。

三是办学成效与社会评价逐年提升。集团化办学实践中,各成员校做实管理经验分享、课程资源共建、师资交流互补、教研合作融通等核心协作环节,教学质量稳步提升,教师群体的认同感与归属感进一步增强,社会认可度和群众满意度逐年增长,共建共享集团化办学带来的新成果。

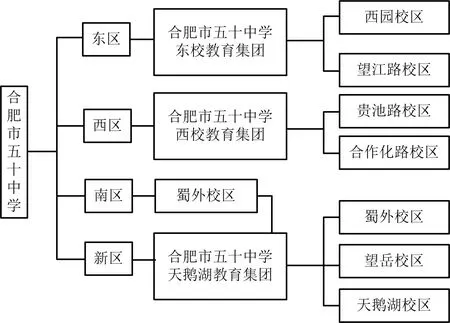

调研表明,合肥集团化办学指向性明显,打破了各校固守一方的僵局,以适度超前发展的理论拓阔了优质资源的覆盖面。同时,适度地将优质资源外延性摊铺,充分激发名校强大的供给能力与催生作用。如合肥市五十中学就是一个典型样板。当初的一所区属优质初中,自2003年起尝试性实现优质教育资源外溢,不断地 “分株”发展,相继规划成立了4个校区,又陆续重组了3个教育集团,先后融入了周边的6所薄弱或新建校区,覆盖了蜀山区大片的城区与城乡结合部,其集团化办学效果彰显。

图1 合肥市五十中学办学“分株”发展图示

三、“名校+”集团化办学发展面临的问题和困境

合肥市“名校+”集团化办学,基本实现了从外延发展到内涵提升的嬗变,体现了从增量改革到存量整合的转变。但人们最为关注的核心问题始终有两个:一是集团化办学会不会导致名校资源的“浓汤稀释”;二是作为龙头的名校核心品牌能否再度提升。事实上,有些集团化发展确实存在依赖于行政推动的现象,引领、辐射、带动的力度难以形成长期效应,而集团内部的积极性和内生动力有待激发,集团自身的成长性不理想。目前集团化办学尚处于探索发展阶段,必然会存在一些不可回避的矛盾。

(一)行政干预下的组团与文化融合的矛盾

作为一种“自上而下”的办学模式,我国基础教育集团化办学中的“强制或外界因素”往往是指行政力量的直接干预和持续引导,这是极其重要的发展动因。[5]12-14当下集团化办学多属地方政府主导、行政干预下的制度创新,但有些教育集团组建初期,缺少了可行性论证。调研发现,有些集团校缺乏一体化的紧密组织架构,不同校区间的管理磨合、文化互融尚需一个过程。有些集团主要依赖于龙头学校的资源优势,以及集团负责人的重视程度和影响力,缺乏可持续发展的运作与保障机制。

(二)龙头学校的能量输出与自身品牌升级的矛盾

随着集团化办学规模的不断扩大,龙头校向成员校在输送储备能量的同时,也亟需转型升级。如何防止优质资源稀释,一方面龙头校要协同成员校共同朝着优质发展方向努力,另一方面自身也要向新的高度攀升,这对集团化发展来说是一项前所未有的挑战。

(三)教师交互流动与师资结构性不足的矛盾

人们对集团化办学关注的始终聚焦在能否分享优质学校的师资。但是教师流动的难度较大,尤其是骨干教师柔性流动规模较小。调研发现,部分集团校际间起始年级教师交流数远远达不到“教师总量的三分之一”要求,非起始年级教师交流更少,多是停留在龙头校委派少数骨干教师对成员校进行结对帮扶、跨校兼课的单一层面。随着集团化办学规模与日增长,教师数量因编制和结构受限增长缓慢,师资队伍不足现象普遍存在,甚至出现了校聘教师顶岗过多,教学质量受到影响。

(四)管理复杂性与创新内部治理结构的矛盾

目前部分教育集团“横向一体化”和“纵向一体化”交错管理机制极具复杂性。特别是在分权和集权之间平衡的问题上,需进一步思考更科学高效的管理样式。有些教育集团对成员校的教育管理、教学教研、质量监测等方面统筹指导力度不够,未能充分体现集团化办学思想。而大规模的扩张式集团化办学,致使有些龙头学校的引领力、辐射动力渐显不足,疲于应付,容易流于“贴标签”形式。

四、对策与建议

让“优质资源覆盖面扩大,学生受益,家长满意”是义务教育办学机制改革的不懈追求。合肥市提出率先实现教育现代化,抓好城乡教育一体化建设,是以提升教育服务经济社会发展的必然选择。

一要遵循基础教育发展的基本规律。在集团化办学中,要兼顾集团共性与成员校个性发展的共生性问题。要适当保持教育“物种”的多样性,避免教育大一统式“垄断”和供给单一,或在集团办学框架下体现“一校一品”,促进区域集团化办学百花齐放新格局的形成。“名校办分校的成功度,还取决定于名校与分校相对独立、相互促进的程度。”[6]96-103要尊重各成员校自主权,在集团共同理念的引领下,可以彰显个性,提倡与培育和而不同,美美与共的办学特色。

二要构建适合集团化办学发展的制度体系。积极探索现代学校制度,切实厘清集团内龙头学校与成员校之间的权责关系,妥善处理“放、管、服”,充分调动多校区的能动性与积极性。建议教育行政部门牵头开展集团化办学的研讨交流,并以课题项目形式驱动行动研究,催生成果。以此为基础,出台规范集团化办学指导性意见,在教师编制和柔性流动、学生贯通培养、校长自主权、绩效工资等方面配套相应的激励机制,确保集团化办学有章可循、有法可依。

三要协同创新探索集团化办学组织新模式。坚持以“共享创生”为发展理念,明确各教育集团的办学功能定位、发展思路、战略目标以及改革创新举措与任务,做好发展规划、队伍资源、教学指标、品牌项目、品质课程等多项统筹,有效推进集团治理体系和治理能力现代化。大力推进成员校校际间的融合、催发优质教育资源增长的路径。“通过协同与竞争形成内生发展机制”[7]29-34,促进校际深度联动,从而创生优质教育资源,最终实现集团各成员校协同发展、共同进步的发展目标。

四要扎实推进三级一体化机制。集团化办学落实三级一体化机制是促进城乡教育一体化的重要路径,今后特别是在农村区域,要强化城市—乡村学校共同成长体系,强化核心学校带动体系,强化市—县—乡镇帮扶体系,努力实现跨域城乡的教育集团的办学管理、评价考核、工资待遇、业务成长、办学条件、空间布局等实现一体化,切实保障城乡教育之间的高位对接、常态交流。

五要造就一支“精管理、善创新”的管理队伍。集团化办学运行的核心人员在管理层。要进一步优化干部配置和培养机制,加大选拔、培育中层管理骨干和校级后备干部,增强人才储备,以应对集团化快速发展的需求。强化绩效考核、职称晋升、评先评优对集团内流动的骨干教师倾斜力量,确保骨干教师的柔性流动成为新常态。

六要完善“管办评分离”背景下第三方评价机制。以《义务教育学校管理标准》为基准,明确集团内的责、权、利,研制“捆绑式”的集团化办学考核指标和整团集体督导方法,重点考量优质资源的增量与校际差距缩小情况。引入第三方评估“进行绩效评价,将学生、家长与社区老百姓的满意度,作为检验学区化集团化办学成效的重要标尺”[8],全面推进集团成员校共同发展。

五、结语

从探索到成熟,从质疑到信任,实践证明,由于“名校+”集团化办学的推行,城市优质教育资源得到充分的利用,促进了城乡一体化发展、优质教育均衡化、普及化,这也是科学教育发展观的一次成功实践。作为“一种行之有效的缩小学校发展差距、提高薄弱学校办学水平的做法”[9]13,集团化办学对优质均衡发展做出了有益的探索与积极贡献,但尚需进一步发掘其深层次价值,或从集团化办学的实践逻辑出发,着力思考教育集团品牌的公众认可和集体维护等问题,努力扩大优质教育资源在区域内的覆盖面,推动一大批优质学校集群式发展,形成全域教育优质均衡发展的新模式。