文化软实力提升背景下中国文化对外翻译出版策略

郑蔚康

(合肥师范学院 外国语学院,安徽 合肥 230061)

在构建人类命运共同体的过程中,文化因素在确保本国利益,照顾他国关切,凝聚人类共识上,已经显示其“润物细无声”的实力。因此,文化在“软实力”中具有不可替代的特殊地位,成为国家综合国力的重要组成部分,引起各国重视。党的十九大报告指出,提高国家软实力的宏伟战略,要与多角度、全方位,客观真实地讲好中国故事,展现中国魅力联系起来,强调国际传播能力建设再上新台阶。通过翻译出版向世界说明中国并助推中国走向世界,目前被公认为是中国文化海外传播的有效且必要的手段。从中国文化软实力的现状出发,我们可以探讨在提升中国文化对外传播的过程中,如何开展翻译出版实践,推进中国文化软实力建设的方略。

一、翻译出版与中国文化软实力建设

在国际文化交往语境中,翻译出版因体现国家意志,而与国家权力紧密连接,表现为国家行为。从引进行为来说,它对于本国开放性地跨文化交流借鉴,传承和弘扬外来文化精髓,分享人类共同精神财富,具有内向性文化建构意义;从输出行为而言,这对于延伸输出国的国家记忆,弘扬本国优秀文化传统,维系良好的国际关系,建构和扩大国际政治话语权,促进国际间的文化涵化,具有外向性的软实力输出价值。由此可见,翻译出版对国家的文化软实力,具有双向建构的价值。在中国,对“文化软实力”做系统的认识和研究,始于20世纪九十年代初。1993年,王沪宁撰文,把文化列为国家实力的重要组成部分,认为文化呈现软实力特征。他从宏观的国际视域出发,结合阿尔文·托夫勒视暴力、财富、知识为权力三大基础、约瑟夫·奈认为的实力正在转向信息密集的“软合作权力”的理论、约翰·洛威尔对美国外交中文化权重的分析,得出“文化软实力”构建国家权力的结论,创造性地提出软实力是“发散性的力量”的观点,并认为“文化不仅是一个国家政策的背景,而且是一种权力,或者一种实力,可以影响它国的行为。”[1]

2007年以后,中国学界对文化软实力的研究逐渐深入,中国政府也越来越重视提升文化软实力,十八大报告把“文化软实力显著提高”列为实现中华民族伟大复兴的必要目标和必须之举;十八届三中全会进一步强调,要“建设社会主义文化强国,增强国家文化软权力”;2013年12月30日,在中央政治局第十二次集体学习时,习近平强调,要“建设社会主义文化强国,着力提高国家文化软实力”,并提出“四个努力”,为今后中国文化软实力的建设和发展指明了方向。在习总书记提出的四项战略性任务中,除了一项是关于文化软实力基础建设,其余三项都强调要加强中国文化软实力的对外传播,这个指导性原则符合文化软实力本身的建设和发展规律。“‘软权力’的力量来自其扩散性。只有当一种文化广泛传播时,‘软权力’才会产生越来越强大的力量。”[2]

将文化视为一种扩散性的软实力,纳入国家发展战略层面加以考量,具有重要的理论意义。首先,它避免了“软权力”用法的国际泛滥。西方学者喜欢把“soft power”说成“软权力”,这样,便于“power”向“right”的转移,也即是“权力”向“权利”的转移,在强权政治受到国际社会广泛抵制的情况下,以便向全球推销用“权利”包装定义的“正义”(justice)。对于西方发达国家泛权力主义者而言,所有未纳入西方所谓民主体制的国家和地区,都面临着“转型正义”的问题。于是,全球范围内推广西方文化,继而推进西方所谓的“民主政治”,最终推行全球“西方化”,维护西方政治经济的强权地位,是以美国为首的发达资本主义国家,妄图实现文化霸权主义和政治殖民主义的战略步骤。“约瑟夫·奈提出的软实力概念主要是作为一种国际战略、国际权谋的思想,是为美国推行霸权主义政策服务的。”[3]因此,在译介soft power时,中国学者称之为“软实力”或“文化软实力”,对于在国际语境下,构建中国话语权,破解西方的文化霸权主义,讲好中国故事,传播好中国声音,起到了重要作用。其次,“文化软实力”的扩散性特征,为我国在新世纪推动翻译出版事业发展提供了动力。在构成国家实力的暴力、财富和文化三要素中,冷战的结束宣告了全球范围内作为国家“硬实力”的暴力,其适用范围已经极大萎缩;财富虽然也是国家实力的一个支柱性要素,但是其流动性的背后却隐藏着类似于零和游戏的不可分享性,对它的过分强调或恶意攫取,带给世界的是贫富差异扩大,造成地区动乱,加剧社会摩擦,不利于全球命运共同体的构建;这就不可避免地导致国家实力,从暴力、财富向文化知识的倾斜和转移。作为人类历史时期创造的物质、精神财富的总和,文化具有共享性和扩散性特征。中华文化五千年的发展历史,离不开异域民族和域外国家优秀文化的传播建构。在把文化软实力建设纳入战略规划的今天,作为全球范围内的文化富集国度,中国有责任有义务开展对外文化传播活动,用自己的优秀文化反哺世界,以继续实现中外文化的双向交流,为构建人类命运共同体做出努力。

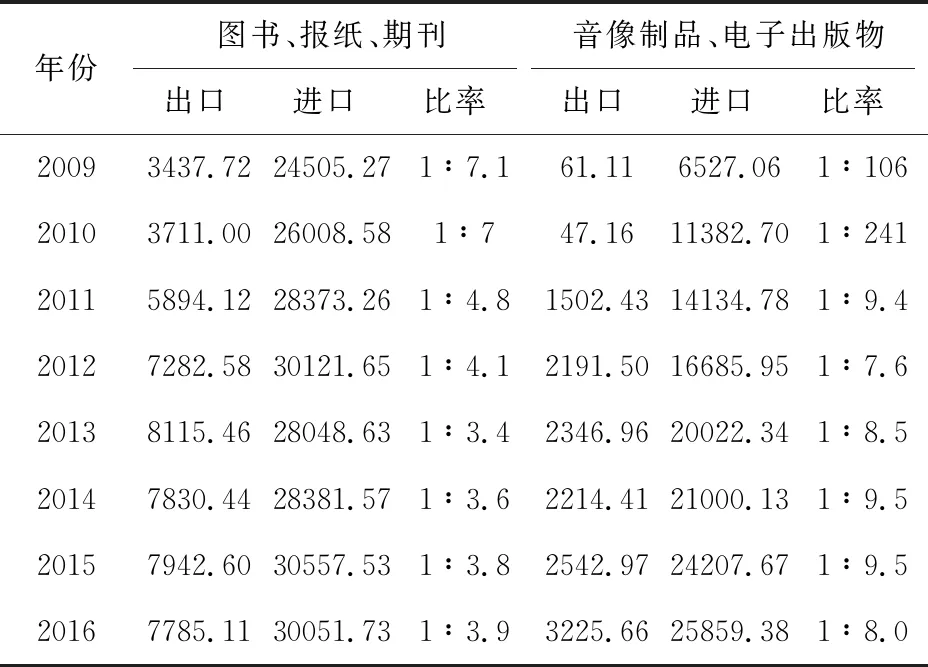

因此,文化的对外传播对于中国文化软实力建设来说,是至关重要的。在这一点上,中国学界和中国政府的看法一致。然而目前,中国文化软实力的对外传播仍处于落后状态。根据下表国家新闻出版广电总局公布的近年的数据来看,中国核心文化产品逆差严重,图书、报纸、期刊的逆差每年都在2亿美元左右;音像制品、电子出版物的逆差更是惊人,2009年、2010年出口金额和进口金额的比率甚至达到1:106和1:241,后期比率虽有所下降,但是逆差却在年年增加,2015年达到了2.17亿美元。2016年情况虽稍有改观,但逆差仍然较为严重。境外文化产品大量地涌入我国文化市场,我国成为文化发达国家进行文化输出、文化渗透、文化侵略的对象,国家文化软实力的提升无从谈起。

表1 2009-2016核心文化产品的贸易逆差统计(单位:万美元)

二、提升中国文化软实力的对外翻译出版策略

面对中国目前严峻的文化产品逆差现状,要增强中国文化软实力,首要工作在于加强中国文化的对外输出。翻译出版作为国家对外文化输出的重要一环,不再仅仅是普通的跨文化语言转换和传播,而是一种由国家权力介入的国家行为,是国家文化软实力建设的重要组成部分。

(一)加强翻译人才的培养力度

中国翻译人才短缺问题一直较为严重。据中国外文局翻译专业资格考评中心统计,全国范围内,自2003年启动翻译专业资格考试,到2014年上半年,报名参考人次达30余万,真正获取各类资格证书的,约4万人,其中口译同声传译资格证书获得者不足百人。[4]这一数据,得到了人力与社会资源保障部的证实:截止2014年上半年,在国有企事业单位中,持有翻译专业资质证书,在职的翻译技术人员,仅有4.5万人。以上这些翻译人员,在很大程度上承担的是外文译成中文的工作,实际上,承担中译外的翻译人员数量更少。业内人士估计,能够胜任中译外定稿水平的高级中译外专家在全国也超不过一、两百人。[5]这个数量,对于中国文化软实力建设和对外传播来说,可谓是杯水车薪。

因此,翻译专业队伍的建设力度大小,已经成为衡量我国文化软实力建设水平高低的基础性指标。因为翻译出版体现着国家意志,所以政府部门应当加大翻译人才培养力度。具体来说,培养翻译人才,要实现专业技术能力、民族文化素养两方面提升。就专业技术能力提升而言,要构建复合型翻译人才培养模式:在基础能力培养上,要加强学习者语言表达力、文化理解力、职业道德观训练,促进其应用性行为改进;在实践操作环节上,要加强实践基地建设力度,让学习者面临真实问题情境,助力其实践操作技能提升;在职业能力发展上,要将专业学历、学位教育,与职业资格考试制度衔接,实现培养对象从学习者向专业技术人员的角色转变。就民族文化素养提升而言,让翻译人才明确其使命感:翻译活动,是以语言为媒介,国际间民族文化心理的交流和沟通,既要做到“入乡随俗”,又要做到为我所用。因此,翻译技术技能应用的背后,是文化的传播交流;中国文化走出去,是牵涉到人格、国格、民族自豪感的事业,只有牢记历史重托,树立大局意识,才能建立文化自信,不辱历史使命;翻译出版工作,是文化软实力建设的重要环节,辨别他国文化高低美丑,吸收国外优秀文化遗产,自觉抵御恶意文化入侵,其内在动力,就是传承和弘扬中华优秀传统文化。

(二)做好文化产品的出版策划

对外翻译出版,是向全球相关国家提供具有中国特色的文化公共服务。因此,做好选题策划,就显得十分重要。如果没有做好这方面工作,产品比例就会失调。根据2010年11月27日Amazon在线销售统计数据,当日上架中国英译典籍共176种,内容为文学81本,哲学38本,综合13本,医学12本,军事10本,历史8本,武术5本,天文地理3本,其他6本。[6]文学、哲学书籍共119种,占比高达67.6%以上。在这份数据上,人们发现,当时人文社会科学对外出版,呈现一片欣欣向荣景象的背后,很难看到作为制造业全球排名第一,GDP全球排名第二,国际专利申请量全球排名第四的中国,在商业财富、自然科学上为国际提供相应文化产品服务的贡献。令人欣慰的是,这种比例失调现象,随着“中国图书对外推广计划”、“中国文化著作翻译出版工程”的先后实施,中国国际图书贸易集团公司与Amazon合作推出的China Books(中国书店),中国对外翻译出版在选题规划、渠道建设上,已经取得较好成绩。从2011年至2016年这五年时间里,亚马逊中国书店上线图书超过30万本,涵盖17个语种,32个图书分类,销售排名从高到低,依次为参考书、童书、商业与财富、文学与虚构、政治与社会科学、科学于数学、历史、健康与饮食、计算机与技术等。

文化产品的对外翻译出版策划及实施,是关系到文化对外传播战略的重大课题。从新中国成立到改革开放之前,中国并没有成熟的翻译出版战略。从“两个阵营”对垒开始,到20世纪70年代末,基于社会主义阵营的身份认同,在一个阶段,我国翻译出版的主要对象,是意识形态相同,发展经历相似的前苏联和东欧国家;基于反对帝国主义、霸权主义、大国沙文主义的实践需要,我国又大规模缩小了对欧美发达资本主义国家,对以苏联为首的相关社会主义国家的翻译出版工作;配合毛泽东“三个世界”的战略实践,我国有意识地加强了与第三世界国家的文化交往工作。但是,其发展道路是曲折的,首先是比例失当,以外译中为例,“‘文革’前十七年,俄苏文学的翻译共有3526种,全部英美文学翻译的总量却只有460部,还不够俄苏文学的零头”[7]。其次是规模小。从1966年到1976年,“共出版翻译著作2612种,其中外译中1779种,中译外1133种。”[8]第三,过分意识形态化。在与第三世界的文化交往中,由于过于强调“输出革命”,我们翻译出版的内容,往往是世界和中国革命的实践和理论,招致输入国的恐慌和反感。当前,我国提出共建“人类命运共同体”的重要构想,这是对“两个阵营”、“三个世界”思想和理论的超越,它致力于合作,不搞对抗;它强调和谐,不搞意识形态之争;它关注人类大家庭的命运,不搞个人小圈子。因此,我们的对外翻译出版,维护《联合国宪章》精神,遵循“和平共处五项原则”,尊重输入国主权和领土完整,在自由、平等、人道的基础上,向国际社会提供文化公共产品,为精神文化的多元协调发展服务,为全球问题的综合治理,提供中国方案和中国智慧。

(三)走好对外传播的战略步骤

当致力于中国文化走出去时,我们发现,我们面临着一个并不顺利的国际环境。当下,我国正面临着以美国为首的西方国家,对中国文化的三重围攻。首先,在意识形态层面,西方世界掌握着政治文化国际话语权,其跨行业、跨媒体、综合性的媒体平台,具有强大的国际舆论主导能力。各别国家以“民主和人权”为幌子,以“国家利益第一”为攻势,以“普世价值”为诱饵,威胁他国的文化安全,破坏他国主权和领土完整。影响所及,我国位列其中。第二,在科学技术层面,以美国为首的西方国家的部分势力,利用其信息传播优势,以“中国威胁论”为旗号,对我们国家形象进行妖魔化宣传,阻挠我国和平崛起,妄图维护其技术霸权。“世界上50%的书籍来自英文翻译,却只有3%的书籍翻译成英文。英国、美国等国家出版的书籍中,翻译书籍不到10%。”[9]第三,在文化产业层面,以美国为首的西方国家,输出文化产品,扩大贸易优势。以电影为例,美国电影产量全球占比约为10%,但是却获得了60%以上的全球票房收入。2010年,我国电影进出口收入逆差为9.2亿,到2014年,我国进出口贸易逆差为116.1亿,“在5年的时间内差额增长了11.6倍”。[10]更为重要的是,西方在输出产品的同时,进行单向度的价值观念输出,人为设置文化交流沟通屏障,阻碍了我国文化走出去的步伐。除了“三重围攻”之外,西方国家还为国际间文化传播,人为设置了意识形态、西方文化、优越心理这“三道屏障”。

为破除“围攻”,跨越“屏障”,我国应当发挥文化积淀丰厚的软实力优势,走好自己文化海外传播的战略步骤。中国文化的海外传播是一项长期性的、充满挑战性的伟大事业,值得几代人甚至数十代人用心去推进。首先,中国文化走出去作为一项国家战略,急需加强顶层设计、建设高端智库,从中国的国家实力和地位出发,为中国文化走出去的总体战略、中长期发展规划提供咨询。[11]其次,要动员高校的学术力量,对中国文化在海外传播的历史、特点、规律做系统研究,为中国文化走出去提供学术支撑。第三,从国家文化战略的高度做好海外汉学家的工作,充分发挥汉学家在中国文化海外传播的重要作用,培养传播中国文化的国际队伍和本土力量。最终,“充分地利用我国的文化、翻译、出版和传播资源,发挥中外热心传播中华文化的文化界、翻译界和出版界人士的力量和优势,争取更多的政府资助与扶持,同时借力市场商业运作模式,形成官方与民间良性互动、文化翻译与出版传播通力合作的局面”[12]。中国文化的海外传播有着各种途径,但是图书的翻译出版,已被公认为中国文化海外传播的一条有效且必要的手段。要在已经取得的成就的基础上,建立健全以市场需求为导向的文艺生产机制,通过作家和翻译者、出版方的通力合作,进行市场调研、做好选题规划,拟定翻译推广策略,实现对外翻译出版生产和消费的顺利运转。

三、结语

翻译出版作为一种跨语言的文化交流,实质是国力背后的权力角逐。中国文化对外翻译出版工作,要在西方文化霸权的语境下,明确我国的文化富集优势,构建自身的文化话语权,壮大本国的文化软实力。为此,在人才培养上,要培养翻译人才的专业能力,提升人才的民族文化素养;在产品规划上,要既能发挥传统文化优势,又能展示我国当下取得的世界级前沿成果,向世界各国提供有中国特色的文化公共服务;在战略步骤上,要加强顶层设计,积累高校智力资源优势,发挥海外汉学家专长,形成多方合力,建立健全以市场为导向的文艺生产机制,为全球文化安全和文化治理,构建人类命运共同体,发挥中国智慧,提供中国方案。