微创肺段切除术治疗早期非小细胞肺癌的可行性和有效性

唱宽,毛志刚,舒健

中国人民解放军北部战区空军医院心胸外科,辽宁 沈阳110042

肺癌的发病率和病死率均较高。随着计算机断层扫描(CT)技术的不断发展,对肺小结节、肺部磨玻璃样病变等的检出率明显提高[1],早期手术切除率和成功率亦明显提高,对改善患者的远期预后具有积极意义[2]。目前,多种微创技术如电视胸腔镜手术(video‐assisted thoracoscopic surgery,VATS)[3‐4]、达芬奇机器人手术系统、全胸腔镜手术[5]以及3D胸腔镜系统的应用使肺叶切除术的创伤性更小,患者术后恢复更快。解剖性肺段切除术较肺叶切除术可实现更加精准的病灶切除[6‐7]。目前,肺段切除术的主要适应证是肿瘤局限于左上肺舌段、保留舌段的左肺上叶固有段、双肺下叶背段和双肺下叶基底段[8‐9]。基于此,本研究对VATS下肺段切除术和肺叶切除术在早期非小细胞肺癌(non‐small cell lung cancer,NSCLC)治疗中的应用效果进行比较,探讨最佳的适应证患者和规范的手术方式,以期为改善早期NSCLC患者的临床预后提供参考依据,现报道如下。

1 资料和方法

1.1 一般资料

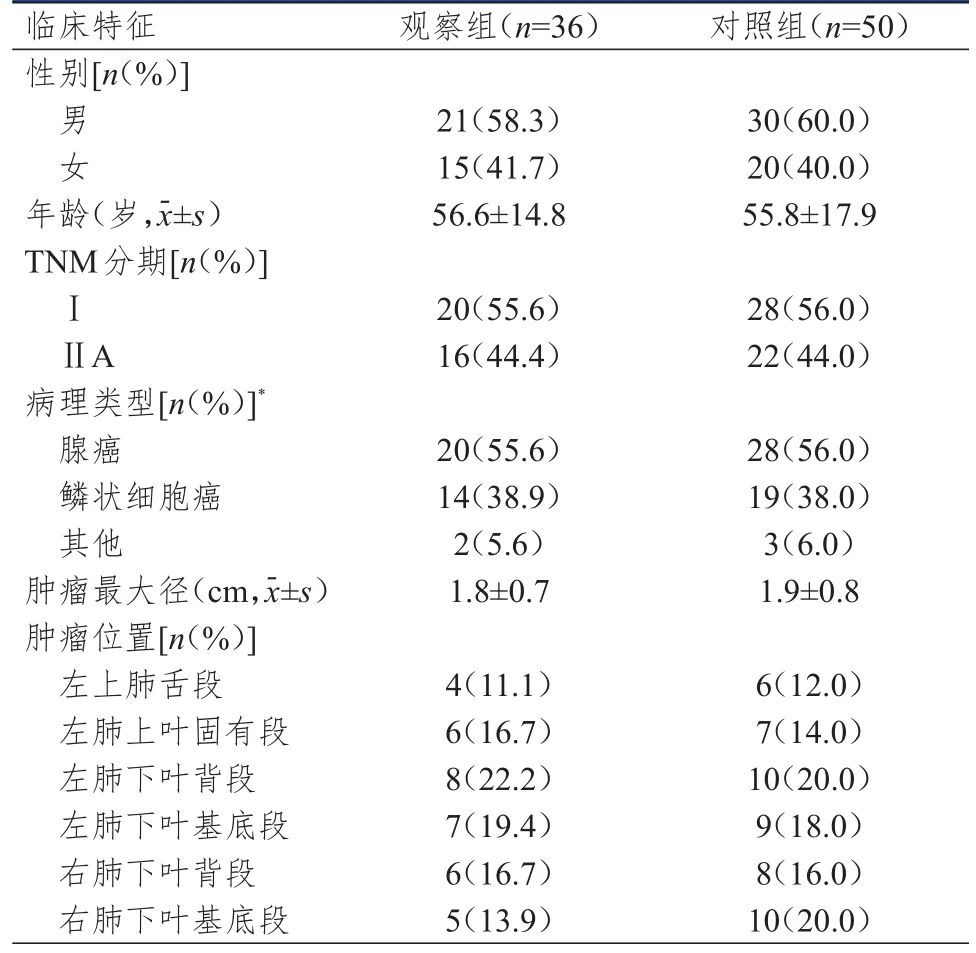

选取2015年10月至2017年10月于中国人民解放军北部战区空军医院首次诊断的早期NSCLC患者。纳入标准:①经胸部CT、引导穿刺或纤维支气管镜检查及病理确诊,TNM分期为I~ⅡA期;②周围型肺癌,肿瘤切缘距离肿瘤≥2 cm,直径≤2 cm;③无纵隔淋巴结肿大和远处转移病灶;④卡氏功能状态(Karnofsky performance status,KPS)评分≥80分;⑤临床资料完整。排除标准:①手术难度大,无法实现肺叶或肺段切除术;②肺部转移瘤,合并严重的心、肺等脏器功能障碍;③中央型肺癌;④肺功能指标无法分析。根据纳入和排除标准,本研究共纳入86例NSCLC患者。手术方式的选择和分组根据患者的具体影像学表现、基础肺功能以及手术医师的经验综合判断,更符合实际临床工作的安排,根据手术方式的不同将患者分为观察组(n=36)和对照组(n=50),其中,观察组行VATS肺段切除术,对照组行VATS肺叶切除术。两组患者的性别、年龄、TNM分期、病理类型、肿瘤最大径和肿瘤位置比较,差异均无统计学意义(P>0.05)(表1),具有可比性。

表1 两组患者的临床特征

1.2 手术方法

手术均由同一手术和护理团队根据标准手术流程完成。对照组行VATS肺叶切除术,观察组行VATS肺段切除术,具体步骤[10]:全身麻醉,双腔气管内插管,健侧卧位,健侧单肺通气。常规3孔操作法:于第7或8肋间腋中线作一长约1 cm的切口为置镜孔,于腋前线至腋中线第4或第5肋间作一长约3 cm的切口为主操作孔,于腋后线和肩胛下线之间与观察孔(腋中线第七肋间)同一水平作一长约1.5 cm的切口为辅助操作孔。肺叶切除术:在手术过程中进行单肺通气,首先探查肺叶,然后将其游离并解剖,并在胸腔镜检查的指导下切除肺叶病变。肺段切除术:对病灶肺段进行游离和解剖,肺段的动脉和静脉使用4号丝线结扎近心端,超声刀烧断远心端,或应用5 mm Hem‐o‐lok处理;较大直径的血管和肺段支气管使用胸腔镜直线型切割缝合器处理。确定靶段与邻近肺段的交界:靶段支气管夹闭后张肺,靶段所在肺叶膨胀后单肺通气,塌陷与充气的肺组织间形成界限,沿此界限使用直线切割缝合器切断。术中注意事项:①肿瘤切缘距离肿瘤<2 cm、淋巴结阳性时应更改为肺叶切除术;②淋巴结清扫范围包括左侧第5~7、9~11和13组淋巴结,右侧第2、4、7、9~11和13组淋巴结;③靶段支气管及肺段附近应避免使用Hem‐o‐lok进行处理;④缝合或使用切割缝合器固定剩余肺段。无菌生理盐水冲洗胸腔并置入引流管,逐层缝合切口。对两组患者术后于适当的位置安放引流管。

1.3 观察指标

比较两组患者的手术相关指标,包括手术成功率、手术时间、术中出血量、术后胸腔引流量、淋巴结清扫组数和个数以及术后并发症发生率。并发症包括切口或肺部感染、支气管或胸膜瘘、胸腔出血、疼痛、肺漏气和心肺功能障碍。其中,切口出现红肿热痛伴脓性分泌物为切口感染;肺部CT示感染征象为肺部感染;支气管或胸膜瘘经肺部CT显示有窦道,肺外有积气;经胸部影像或引导穿刺有血性液体为胸腔出血;采用视觉模拟评分量表(visual analogue scale,VAS)对疼痛情况进行评估,>3分表示存在临床疼痛;经胸部X线或CT显示肺组织受压为肺漏气;心肺功能检测值低于正常参考值或较术前降低至少10%为心肺功能障碍。

比较两组患者术后3个月的肺功能指标,包括用力肺活量(forced vital capacity,FVC)、第1秒用力呼气容积(forced expiratory volume in one sec‐ond,FEV1)和肺一氧化碳弥散量(diffusion capacity of carbon monoxide of lung,DLCO);采用日本美能MINATO肺功能检查仪AS‐507进行肺功能检查,由2名经验丰富的操作医师完成,首先正确引导和训练患者能根据指令完成吸气和呼气运动,结果真实、有效;每个患者间隔30 min检测2次,取平均值。对全部患者进行随访,记录患者的12个月无瘤生存期、复发率和总生存率,术后1、3、6、12个月定期进行胸部CT平扫和增强检查,评估肿瘤有无残留、复发或新发。

1.4 统计学方法

采用SPSS 20.0软件对数据进行统计分析,计量资料采用均数±标准差(±s)表示,组间比较采用独立样本t检验;计数资料以例数和率(%)表示,组间比较采用χ2检验;采用Kaplan‐Meier法绘制生存曲线,组间比较采用Log‐rank检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 手术相关指标的比较

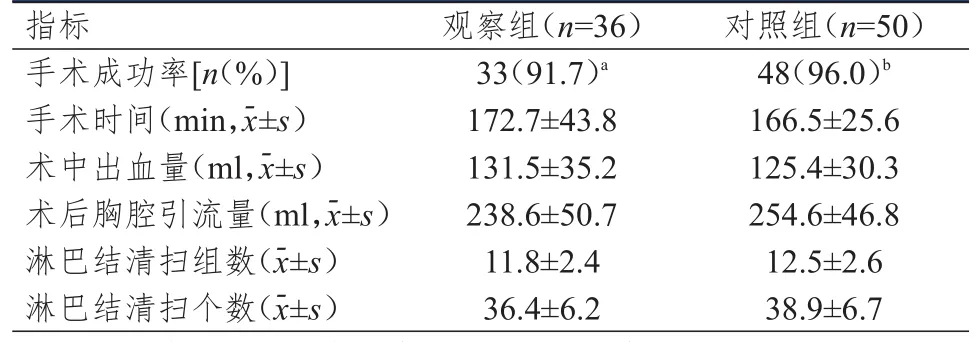

两组患者的手术成功率、手术时间、术中出血量、术后胸腔引流量、淋巴结清扫组数和淋巴结清扫个数比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。(表2)

表2 两组患者的手术相关指标

2.2 术后并发症发生情况的比较

观察组患者的术后并发症总发生率为11.1%(4/36),低于对照组的30.0%(15/50),差异有统计学意义(χ2=4.339,P<0.05)。(表3)

表3 两组患者的术后并发症发生情况

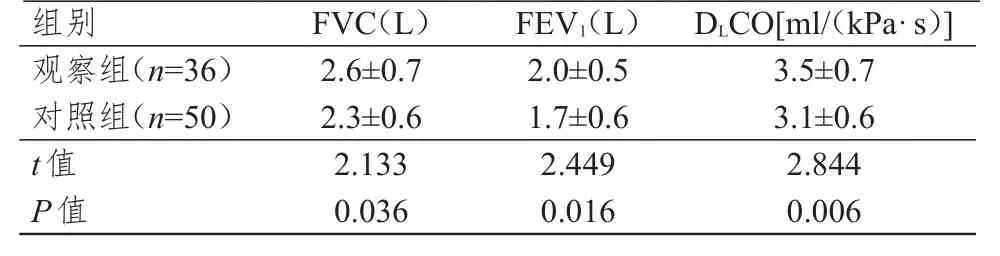

2.3 肺功能指标的比较

术后3个月,观察组患者的FVC、FEV1和DLCO值均高于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。(表4)

表4 两组患者肺功能指标的比较(± s)

表4 两组患者肺功能指标的比较(± s)

组别观察组(n=3 6)对照组(n=5 0)t值F V C(L)2.6±0.7 2.3±0.6 2.1 3 3 F E V 1(L)2.0±0.5 1.7±0.6 2.4 4 9 D L C O[m l/(k P a·s)]3.5±0.7 3.1±0.6 2.8 4 4 P值0.0 3 6 0.0 1 6 0.0 0 6

2.4 无瘤生存期、复发率和总生存率的比较

观察组患者的无瘤生存期为10.5个月,复发率为8.3%(3/36),总生存率为94.4%(34/36)。对照组患者的无瘤生存期为11.2个月,复发率为10.0%(5/50),总生存率为94.0%(47/50)。两组患者的无瘤生存期、复发率和总生存率比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。

3 讨论

肺段是构成肺形态学和功能学的基本单位,是每分段支气管连同其分支部位的所有肺组织的总和。肺段切除术应从简单的舌段或背段做起,逐步扩展至其他肺段。手术难点在于准确判断靶段,可结合术前高分辨率CT成像及后处理技术[11],术中应用无齿卵圆钳探查,找到靶段后可在肺表面电凝标记大致范围[12‐13]。关于靶段边界的确定,大多数学者采用肺段间静脉或肺充气与萎陷的界限[14],也可采用吲哚菁绿法,白色区域为靶肺段[15]。肺段切除在支气管扩张和早期肺癌中的应用较多,VATS下完成肺段切除术,视野集中,有利于辨别和夹闭操作,避免损伤邻近组织[16];清扫淋巴结的方法以钝性游离为主,配合超声刀和钛夹,可以较好地避免支气管或胸膜瘘的发生,保护肺功能[17]。

本研究分析了早期NSCLC患者行微创肺段切除术的可行性和预后情况,并与传统肺叶切除术进行比较,结果发现,两组患者的手术成功率、手术时间、术中出血量、术后胸腔引流量、淋巴结清扫组数和淋巴结清扫个数比较,差异均无统计学意义,提示微创肺段切除术与微创肺叶切除术均是较安全的外科术式。VATS下完成肺段切除术具有视野清晰的特点,可准确分离靶肺段,有效止血,减少对周围组织的牵拉性损伤。

观察组患者的术后并发症发生率降低;术后3个月,观察组患者的FVC、FEV1和DLCO值均高于对照组(P<0.05)。两组患者的无瘤生存期、复发率和总生存率比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。提示肺段切除术较肺叶切除术的创伤更小,更有利于保护肺功能,在早期肺癌的治疗中有较好的可行性和有效性,有一定的推广价值。无论是肺段切除术还是肺叶切除术,完整切除肿瘤为首要原则[18]。在肺楔形切除术无法完整切除病灶时,肺段切除术可成为一种替代方法[19]。研究指出,肿瘤直径<2 cm的肺癌中仍有20%~35%的肺门及纵隔淋巴结发生转移[20]。研究证实,VATS下肺段切除术可获得与开胸肺段切除术相当的淋巴结清扫效果[21]。也有研究提出,VATS肺段切除术可获得与肺叶切除术相当的淋巴结清扫效果[22]。有研究推荐行段、叶间、肺门及纵隔淋巴结清扫或系统性纵隔淋巴结采样,对于术中快速冰冻病理检查淋巴结阳性者,仍建议行肺叶切除术[23]。肺叶或肺段切除术对FVC的影响较小,而行肺段切除术患者的FEV1较行肺叶切除术的患者明显提高[24]。目前,国际有两项Ⅲ期临床多中心、前瞻性、随机研究对行肺段切除与行肺叶切除治疗的肿瘤直径≤2 cm的外周型肺癌患者的远期效果进行评价,结果发现该类肺癌患者肺段切除术后的生活质量明显改善[25‐26]。严格把握手术适应证,提高肺段切除的成功率,是改善早期NSCLC患者预后的重要因素。

综上所述,VATS下微创肺段切除术较肺叶切除术的创伤更小,有利于保护患者的肺功能,在早期肺癌的治疗中有较好的可行性和有效性,值得临床推广应用。但是,由于本研究纳入的样本量较小,随访时间较短,结果仍需进一步验证。