钢琴家中的钢琴家

王婕

十九世纪后期至二十世纪上半叶被公认为钢琴演奏艺术的“黄金年代”。当时的琴坛大师辈出,且大多身怀绝技。他们以各自非凡的艺术魅力使乐迷们为之倾倒,共同谱就了一段辉煌的琴史。其中,又有一位大师尤其受到同行们的敬重,被誉为“钢琴家中的钢琴家”,他就是美籍波兰裔钢琴家、作曲家利奥波德·戈多夫斯基(Leopold Godowsky,1870—1938)。

同行心目中的大师

戈多夫斯基儿时的成长经历很是艰辛。在他还不满两岁时,他的父亲便因病去世了,留下他与母亲相依为命,在困境中勉强度日。或许当时唯一能让他母亲感到欣慰的就是小小年纪的利奥波德已在音乐方面表现出不一般的才能了吧。因为家境贫寒,戈多夫斯基几乎是在自学的状态下走上音乐的道路,至今人们都很难想象五岁的他不仅已能演奏门德尔松的《E小调小提琴协奏曲》,也尝试着写出了自己的第一首作品:《小步舞曲》。不过不久后,他就放下了小提琴,全身心地投入到钢琴学习中去了。对此,他表示自己虽接触小提琴多年,却更热爱钢琴,“我把我的爱、每一秒的生活,甚至我年轻的生命,全都献给了钢琴”。

功夫不负有心人,当这个孩子九岁时在故乡举行了首次钢琴独奏会后,立即引起有心人的支持和关注,他生活的困境也略有改善。此后,戈多夫斯基一度随小提琴家路易斯·帕希诺克(Louis Passinock)赴俄国、波兰、德国巡演,其间有幸得到赏识其才华的银行家芬伯格的慷慨相助,终于有机会进入柏林音乐学院就读。只是这段在专业院校求学的经历异常短暂,几个月后,他就随比利时小提琴家奥维德·穆辛(Ovide Musin,1854—1929)等人一起踏上了赴美国巡演的旅途。

1886年7月,在一位热心而富有的烟草商列昂·萨克斯(Leon Saxe)的安排下,戈多夫斯基在巴黎结识了圣-桑。在那之后,他与这位前辈交往颇多,不时受其指点及赞赏,后人普遍认为圣-桑是戈多夫斯基唯一重要的老师。从戈多夫斯基日后的创作中,我们也不难见到圣-桑在音乐理念上给他带来的潜移默化的影响。结束了三年的巴黎之行后,1890年6月,戈多夫斯基重返美国,于当时刚落成不久的纽约卡内基音乐厅举行了一场成功的独奏会。在与赞助人萨克斯的女儿弗里达(Frieda Saxe)成婚后,他入籍美国,并先后在费城、芝加哥等地的音乐学院任教,还担任过芝加哥音乐学院的钢琴系主任。

1900年,戈多夫斯基在柏林举行的一场轰动一时的音乐会,开启了他音乐事业的新篇章。那晚,他不仅与乐队合作了勃拉姆斯《降B大调第二钢琴协奏曲》和柴科夫斯基《降B小调第一钢琴协奏曲》,还一连演奏了多首他自己根据肖邦的练习曲而改编的炫技作品。他的高超琴艺令在座的德·帕赫曼(Vladimir de Pachmann,1848—1933)、马克·汉伯格(Mark Hambourg,1879—1960)等一众同行和那些慕名而来的乐迷们叹为观止。之后,戈多夫斯基定居柏林十年,在欧洲各地的演出和教学活动也变得更为繁忙,日后成为俄罗斯钢琴学派一代宗师的涅高兹(Heinrich Neuhaus,1888—1964)就是他在这一时期的学生。与此同时,戈多夫斯基也保持着早年对音乐创作的热情,谱写和改编了大量不同体裁的作品。随着“一战”的爆发,他与家人回到美国居住,并继续着自己辉煌的音乐生涯。

1930年6月,刚步入花甲之年的戈多夫斯基正重返伦敦录制肖邦的作品时,突觉手指严重麻痹,经确诊,他右手的反射神经受到了不可逆转的损伤。自此他不得不告别舞台,将生命中最后的时光全都献给了教育事业。在课堂上,戈多夫斯基通常只向学生们提出关于作品诠释方面的建议,很少会对学生的个性加以限制。因为对他而言,启发学生的音乐天赋和音乐思考能力才是最重要的。不过,对于学生在读谱时所犯的错误或是漫不经心的态度,他绝不会容忍,常将学生批评得无地自容。八年后,这位钢琴大师因患胃癌在纽约去世,享年六十八岁。

每当谈到戈多夫斯基,他的同时代人——无论是与之地位相当的钢琴大师们,还是当时最为权威的评论家们,总会对他演奏艺术中的优越性和独特性,以及无可挑剔的品位赞不绝口。他是大家眼中的学者、革新家,甚至先知。拉赫玛尼诺夫认为:“戈多夫斯基是这个时代唯一一个对钢琴音乐的发展做出真正贡献的音乐家。”霍夫曼(Josef Hofmann,1876—1957)称其为“我们的大师”,而在著名文艺评论家亨内克(James Gibbons Huneker,1857—1921)笔下,戈多夫斯基的演奏“具有理智和感情的绝妙平衡”,是“钢琴演奏的超人”。不过,同行们越是了解他的才能和实力,就越会为他在舞台上时常被抑制的灵感而抱憾不已。对他们而言,戈多夫斯基最好的演奏并不是在面对众多听众时,而是在他的家中,当他与同行们聚在一起时。一次,霍夫曼刚走出戈多夫斯基的家门,便对同去的弟子蔡辛斯(Abram Chasins,1903—1987)说:“绝对别忘了你今晚所听到的,绝对不要把那个声音抛到九霄云外。这个世界上没有可与它比拟的东西了。”

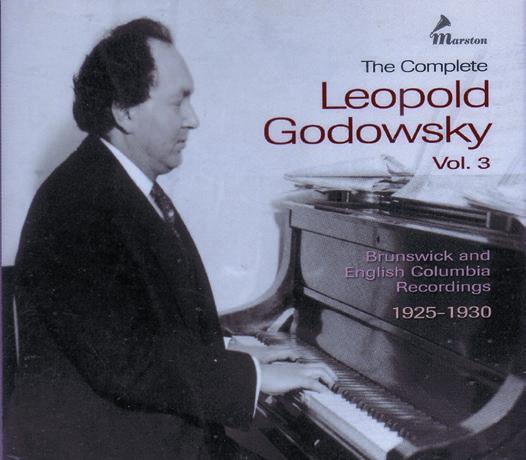

如今,戈多夫斯基从1913年至1930年间留下的录音均已由专事历史录音转制的Marston公司以七张CD重新发行。只是与他在音乐会中的情形相似,这些录音也并不能完全再现他最佳的演奏状态。种种迹象表明,他不喜欢录音,有时这在他看来甚至“是一种可怕的折磨”,他也不希望人们以此评判自己的演奏。不过这些录音终究为我们了解其演奏艺术提供了宝贵的第一手资料,何况听者仍能不时从中感知他的不凡之处。其中,戈多夫斯基录制的格里格《叙事曲》备受行家们的珍视。他的演奏轻盈曼妙、挥洒自如,曲中的一切尽在他的把握之中。当演奏贝多芬的《降E大调第二十六钢琴奏鸣曲(告别)》时,他以理性、客观的风格再现了作品中三种截然不同的情绪。在那个追求个性至上的时代,这份对于作曲家意图的尊重尤显可贵。遗憾的是,戈多夫斯基的录音中极少涉及他本人的改编曲。据史料记载,他曾于1926年和1930年录制了自己改编的六首舒伯特艺术歌曲,但现在却仅有《早安》(选自《美丽的磨坊女》)和《晚安》(选自《冬之旅》)两首的母带存世。这两首小品的录音真正捕捉到了他演奏中的神韵,特别是《晚安》,很少有演奏者能像他那样在清澈的琴声中传递出乐曲所蕴藏的那份孤寂与落寞之情。

改编曲的代名词

在戈多夫斯基的一生中,与他的精湛琴艺一样为人所津津乐道的,当属他在钢琴改编曲领域所获得的至高成就。自李斯特将钢琴改编曲这一体裁的发展推向极致后,以陶西格(Carl Tausig,1841—1871)、布索尼、戈多夫斯基、拉赫玛尼诺夫等为代表的一批身处浪漫主义时期的钢琴家、作曲家紧随李斯特的步伐,继续在这片天地中大有一番作为。戈多夫斯基对此贡献尤深,他的名字一度被视为改编曲的代名词。

早在十九世纪九十年代,戈多夫斯基已开始表现出对改编曲的热情。最初他在这方面的尝试包括根据肖邦的《回旋曲》(Op. 16)和《降E大调圆舞曲》(Op. 18)等所作的改编曲,它们的成功也鼓励着向往创新的戈多夫斯基在这条道路上展开持续不断的探索。不久,他就将目光锁定在肖邦的练习曲上,开始以这些兼具明确的技术课题和鲜明的艺术形象的作品为灵感,在此后二十年间陆续写出了代表自己在钢琴改编曲领域最高成就的《以肖邦练习曲为素材而作的53首练习曲》。

面对肖邦笔下这一系列不仅在很大程度上提升演奏者的技巧,而且充分挖掘出钢琴本身所特有表现力的练习曲,戈多夫斯基在改编时对每一首原作都进行了细致的分析和研究,力求在尽可能接近原作思想的前提下,通过娴熟的作曲技巧和独特的音乐语汇,使之焕发出新意。正如戈多夫斯基所言,这些改编曲“旨在发展钢琴演奏的机械的、技巧的和音乐的可能性,扩展这件乐器所特有的适应复调、复节奏和复力度作品的自然本质,以及拓展其声音色彩的可能性。”因此,他也进一步加强了每首练习曲的演奏难度,甚至将技巧推向李斯特都未曾预见的高度。这些作品的乐思错综复杂,声部纵横交错,这在过往的钢琴作品中实属罕见,以至于当时很多人都认为它们是戈多夫斯基为未来一代的钢琴家而写的。事实果真如此,目前我们已能在加拿大钢琴家马克-安德鲁·哈默林(Marc-AndréHamelin,1961— )录制的唱片中欣赏到他对这些练习曲的精彩诠释,而该作的乐谱几年前也已通过上海音乐出版社的引进在国内发行。

在改编过程中,戈多夫斯基经常会重新安排两手的分工,如把一首练习曲的低声部挪至右手,而将旋律放到左手。虽然这在音乐的面貌上较原作并无太大改变,但对技巧难度的提升却可想而知。在戈多夫斯基改编的这些练习曲中,将原本由双手演奏的作品改为仅由左手独奏的版本也不在少数,它们不仅音符跨度比原先更大,也对手指的灵活度提出了更高的要求。戈多夫斯基正是试图以这样的方式去努力提升左手在演奏过程中的主动性、独立性和灵活性,他对于拓展左手的技巧和表现空间所富有的远见卓识始终走在时代的前列。此外,戈多夫斯基改编的一些练习曲不仅在和声织体和結构上发生了变化,就连体裁形式也变得与先前有所不同。它们中有些被赋予了玛祖卡的风格,有些宛若一首优美的夜曲,另一些又让人想起了塔兰泰拉舞曲或波兰舞曲。就像他根据肖邦《E小调练习曲》(Op.25, No.5)改编的第三十四首练习曲,便在原作固有的节奏中融入了玛祖卡舞曲的特性,使之听来像极了肖邦的又一首玛祖卡。可见很多时候戈多夫斯基虽以写出一首新作品的姿态去进行改编,但在此过程中,他那同时兼顾作品的技巧性和音乐性的理念却又与肖邦一脉相承。戈多夫斯基甚至还尝试着将肖邦原本的两首练习曲合而为一,最著名的要数他将两首《降G大调练习曲》(《“黑键”练习曲》Op. 10,No. 5和《“蝴蝶”练习曲》Op. 25,No. 9)组合而成的《嬉游曲》,曲中当一只手演奏《“黑键”练习曲》时,另一只手奏出《“蝴蝶”练习曲》,且还多次将两支旋律交换位置演奏。这真是极具创造性的改编,也成为戈多夫斯基本人当年在音乐会中的拿手绝活。