指鹿为龙:汉墓鹿蹻葬仪考

姜 生

与服牛乘马的现实人生经验不同,乘蹻乃是汉代道教描绘神仙之能的特有宗教话语,并作为尸解和 “太阴炼形”成功者的飞升方式,大量出现在墓葬画像和器物中。墓中的乘蹻升仙图,往往作为墓葬画像系统中的符号 “组件”之一出现。烟台市毓磺顶东坡发现的东汉末期 “殉鹿”墓,则以死者遗骸与鹿骸构成 “人乘鹿”组合方式,将 “乘蹻”升仙信仰在墓中直接予以物化呈现,成为整个葬仪中最为突出、直观的思想焦点。这种以实物在墓中布设死者乘鹿的 “鹿蹻葬”,实乃首见。其思想背景是,汉魏之际面对新道教 “举形升虚”的长生不死、得道成仙信仰,古老的“先死后蜕”尸解信仰沦为下品,信仰者置身新旧矛盾处境之中,必须寻求墓葬信仰的折衷形态。

自古墓葬信仰以保守传统为其主要特征,转变尤难。该墓突破并 “约减”了旧道教的死后变仙象征体系,暗示着墓葬意义结构变化的新趋势,提供了东汉末期道教墓葬仪式信仰变迁研究的珍贵史料。

一、汉代旧道教的乘蹻符号及与墓葬信仰结构之关系

战国两汉的尸解信仰中,乘蹻升仙为其叙事话语之一部分,以各种方式呈现于汉晋文献和墓葬画像中,并成为道教信仰传统之一部分。《说文解字》卷2“足部”:“蹻,举足行高也。从足,乔声。” 〔1〕所谓 “举足行高”者,登高之意。在古人心目中,神仙都具有超自然的特异之能;所谓乘蹻飞行乃仙化之人获得的超越凡人局限性的特殊能力。不过现有资料表明,最初流行的似乎主要是乘龙模式。《周易·乾·彖》有:“大明终始,六位时成,时乘六龙以御天。”王弼注:“升降无常,随时而用。处则乘潜龙,出则乘飞龙,故曰时乘六龙也。” 〔2〕《山海经》和 《楚辞》都出现了乘龙神话。《庄子·逍遥游》的描绘更为生动:“藐姑射之山,有神人居焉,肌肤若冰雪,绰约若处子,不食五谷,吸风饮露,乘云气,驭飞龙,而游乎四海之外。”〔3〕《大戴礼记·五帝德》则说:“黄帝黼黻衣,大带黼裳,乘龙扆云,以顺天地之纪,幽明之故,死生之说,存亡之难。”〔4〕《史记·封禅书》:“公孙卿曰:‘……黄帝采首山铜,铸鼎于荆山下。鼎既成,有龙垂胡髯,下迎黄帝。黄帝上骑,群臣后宫从上者七十余人,龙乃上去。’”〔5〕可见战国秦汉描绘神人飞行之法主要是 “御龙”①这正是王充《论衡》专设“龙虚篇”批判诸神乘龙说的时代背景。。由此晁天义提出,乘蹻术并非史前巫术的遗留,而是秦汉间好事者以战国时期黄帝乘龙飞升神话作为原型,综合历史上众多神话要素形成的文化现象,其路径是由乘龙神话造成乘蹻巫术。 〔6〕

西汉中前期,骑龙升天为世人所不可企及之梦想。汉武帝亦悲叹:“嗟乎!诚得如黄帝,吾视去妻子如脱屣耳!”〔7〕而仙骑天马说,以其龙翼马身有关乎人间经验,因而给人更多的 “可期待性”。故武帝时乐府 《十九章之歌》慕仙之情洋溢,渴望天马来而陟仙。如 《日出入》:“吾知所乐,独乐六龙,六龙之调,使我心若。訾黄其何不徕下!”〔8〕元狩四年 (前120)作 《天马歌》:“太一况,天马下,沾赤汗,沫流赭。志倜傥,精权奇, 浮云,晻上驰。体容与,迣万里,今安匹,龙为友。”太初四年 (前 101)又作 《天马歌》:“天马徕,从西极,涉流沙,九夷服。天马徕,出泉水,虎脊两,化若鬼。天马徕,历无草,径千里,循东道。天马徕,执徐时,将摇举,谁与期?天马徕,开远门,竦予身,逝昆仑。天马徕,龙之媒,游阊阖,观玉台。” 〔9〕梦想得太一神赐天马下,乘如飞龙,陟昆仑上九天。

继而乘蹻之术得到了拓展。成帝鸿嘉元年(前20)桓谭 (前36—35年)作 《仙赋》曰:

仙道既成,神灵攸迎。乃骖驾青龙,赤腾为历,躇玄厉之擢嶵。有似乎鸾凤之翔飞,集于胶葛之宇,泰山之台。吸玉液,食华芝,漱玉浆,饮金醪。出宇宙,与云浮,洒轻雾,济倾崖。观仓川而升天门,驰白鹿而从麒麟。周览八极,还崦华坛。泛泛乎滥滥,随天转璇,容容无为,寿极乾坤。 〔10〕

其所言 “骖驾青龙”“驰白鹿”,表明西汉后期,乘龙、乘鹿 (及下文所见汉墓图像亦有乘虎),已经成为仙家乘蹻信仰话语并与仙道修炼宗旨连接在一起;昔日只有黄帝这种 “文化英雄”一类的神人才能拥有的乘蹻飞行之能,现在也下降成为孜孜修行仙道成功者的福祉和证明。进而,东汉初期班彪 《览海赋》,再度印证了这一点:

余有事于淮浦,览沧海之茫茫。悟仲尼之乘桴,聊从容而遂行。驰鸿濑以缥骛,翼飞风而回翔。顾百川之分流,焕烂漫以成章。风波薄其裔裔,邈浩浩以汤汤。指日月以为表,索方瀛与壶梁。曜金璆以为阙,次玉石而为堂。蓂芝列于阶路,涌醴渐于中唐。朱紫彩烂,明珠夜光。松乔坐于东序,王母处于西箱。命韩众与岐山,讲神篇而校灵章。愿结旅而自 ,因离世而高游。聘飞龙之骖驾,历八极而回周,遂竦节而响应,勿轻举以神浮。遵霓雾之掩荡,登云涂以凌厉。遂虚风而体景,超太清以增逝。麾天阍以启路,辟阊阖而望余。通王谒于紫宫,拜太一而受符。 〔11〕

古以海天相通①《博物志》卷3:“旧说云天河与海通。近世有人居海渚者,年年八月有浮槎,去来不失期,人有奇志,立飞阁于查上,多赍粮,乘槎而去。十余日中,犹观星月日辰,自后芒芒忽忽,亦不觉昼夜,去十余日,奄至一处,有城郭状,屋舍甚严,遥望宫中多织妇,见一丈夫牵牛渚次饮之。牵牛人乃惊问曰:‘何由至此?’此人见说来意,并问此是何处。答曰:‘君还,至蜀郡访严君平则知之。’竟不上岸,因还如期。后至蜀,问君平,曰:‘某年月日,有客星犯牵牛宿。’计年月,正是此人到天河时也。”参见〔西晋〕张华:《博物志》卷3,北京:中华书局,1985年,第19页。,故可理解何以观沧海想乘桴而思轻举。其变仙话语中的自 、离世、飞龙、太清、天阍、阊阖、紫宫、太一、受符,构成一个人从 故离世到飞升天宫受符为神真的完整过程,而其关键一步则是驾乘飞龙,以辟天地之隔。汉代人宗教信仰话语的形成,由此亦可见一斑。

汉代人的信仰中,从黄帝骑龙拓展到仙人亦得骑龙,在王充的批判文本中有所记述。《论衡·龙虚篇》:“如以天神乘龙而行,神恍惚无形,出入无间,无为乘龙也。如仙人骑龙,天为仙者取龙,则仙人含天精气,形轻飞腾,若鸿鹄之状,无为骑龙也。世称黄帝骑龙升天,此言盖虚,犹今谓天取龙也。”不过,根据已知的文献和图像证据,可以判明,汉代形成了系统的乘蹻信仰并实践于墓葬礼仪之中。《抱朴子内篇》卷15《杂应》有较系统的记述:

或问登峻涉险、远行不极之道。抱朴子曰:“……若能乘蹻者,可以周流天下,不拘山河。凡乘蹻,道有三法:一曰龙蹻,二曰虎蹻,三曰鹿卢蹻。或服符精思,若欲行千里,则以一时思之。若昼夜十二时思之,则可以一日一夕行万二千里,亦不能过此,过此当更思之,如前法。……此言出于仙人,而留传于世俗耳,实非凡人所知也。又乘蹻须长斋,绝荤菜,断血食,一年之后,乃可乘此三蹻耳。虽复服符,思五龙蹻行最远,其余者不过千里也。其高下去留,皆自有法,勿得任意耳。若不奉其禁,则不可妄乘蹻,有倾坠之祸也。” 〔12〕

作为汉人的信仰传统,得仙者可望驾乘 “龙蹻”“虎蹻”“鹿蹻”等三蹻 “周流天下,不拘山河”,获得彻底的自由。《抱朴子内篇·杂应》引《仙经》:“用四规所见,来神甚多。或纵目,或乘龙驾虎,冠服彩色,不与世同,皆有经图。”〔13〕《神仙传》亦称:“仙人者,或竦身入云,无翅而飞;或驾龙乘云,上造太阶;或化为鸟兽,游浮青云;或潜行江海,翱翔名山……” 〔14〕变仙意味着超越世间的一切局限,这也正是一切成熟宗教必有的承诺。

乘蹻信仰的更多表现形式出现于墓葬图像之中,不胜枚举。较早的画像,见于西汉墓。如邹城卧虎山西汉M2石椁东板内侧龙蹻仙人画像②参见胡新立:《邹城汉画像石》,北京:文物出版社,2008年,第13页。,广西贵县罗泊湾一号西汉墓出土的提梁漆绘铜筒③参见广西博物馆:《广西贵县罗泊湾汉墓》,北京:文物出版社,1988年,第37页图33。,由上向下第三栏左三骑虎腾跃者,应即仙人乘虎蹻之例。又如洛阳出土西汉彩陶所绘乘龙、乘虎飞行图、金谷园村新莽时期壁画西壁从南向北依次画胡人骑虎、羽人骑龙、羽人骑虎④参见王绣、苏健:《洛阳汉代彩画》,郑州:河南美术出版社,1986年,第45、46、87页。,飞行于云气之中,都是很好的例证。东汉墓葬所见乘蹻之例,如江苏徐州⑤参见江苏省文物管理委员会:《江苏徐州汉画像石》,北京:科学出版社,1959年,图51、52、53、57。、河南南阳⑥参见牛天伟、朱青生主编:《汉画总录》22(南阳),桂林:广西师范大学出版社,2013年,第292页。、新郑⑦参见薛文灿、刘松根:《河南新郑汉代画像砖》,上海:上海书画出版社,1993年,第66、67、70、71页。、永城⑧参见王建中主编:《中国画像石全集6·河南汉画像石》,郑州:河南美术出版社,2000年,图64。、山东微山⑨参见马翰国:《微山汉画像石选集》,北京:文物出版社,2003年,第139页。、陕西绥德⑩参见李林等:《陕北汉代画像石》,西安:陕西人民出版社,1995年,第102、103、136、152页。等各地汉墓。这些汉墓以更为丰富、系统的画像石、画像砖,见证了不同地区共有的尸解变仙、乘蹻飞升信仰。

“才高八斗”的曹植,一些诗作亦以乘蹻为主要话题。如 《升天行》:“乘蹻追术士,远之蓬莱山。灵液飞素波,兰桂上参天。玄豹游其下,翔戏其颠。乘风忽登举,彷佛见众仙。” 〔15〕《桂之树行》:“桂之树,桂之树,桂生一何丽佳。扬朱华而翠叶,流芳布天涯。上有栖鸾,下有盘螭。桂之树,得道之真人,咸来会讲仙:教尔服食日精,要道甚省不烦。淡泊无为自然。乘蹻万里之外,去留随意所欲存。高高上际于众外,下下乃穷极地天。” 〔16〕

其后一些道书也保存了有关乘蹻信仰的论述,并赋予仙真乘飞龙游九宫的资格。《正统道藏》正一部所收 《洞真上清太微帝君步天纲飞地纪金简玉字上经》(约出东晋南朝),按其所论,“乘蹻”乃是修炼得仙者所获飞行之资:“王君曰:吾经周时也,涉战国之间,游强秦之中,出大汉之世,履地源,游九宫,见诸仙人,问诸真官,始求此道,无不步天元,行纪纲者,得其道,速成而不难也……善卷步纲,乘蹻龙烛……诸尸解地下主者,按四极真科,一百四十年乃得补仙官,复一千三百年,乃得补真官,于是始得飞华盖,乘群龙,登太极,游九宫也。”〔17〕《无上秘要》卷27引述东晋道书 《洞真金虎真符》亦曰:“佩此符者,威制天地,诃叱群灵,控景驾龙,位司高仙。”①《道藏》第25册,上海:上海书店等,1988年影印本,第80页。按《洞真太微金虎真符》今存于《正统道藏》正一部。《云笈七签》卷6《三洞经教部·三洞并序》引早期道经 《四极盟科》曰:“昔黄帝于峨嵋山诣天真皇人,请灵宝五芽之经。于青城山诣宁封真君,受灵宝龙蹻之经。”②《道藏》第22册,上海:上海书店等,1988年影印本,第32页。不过《正统道藏》洞真部戒律类所收现存东晋南朝道经《太真玉帝四极明科经》未见此说。宋代道门造作《太上登真三矫灵应经》称“凡学修仙道,遇三矫经能入妙道,与诸法不同,与诸术不同,用之如石火,立之于烟霞,施之于电光,速游仙岛矣。夫三矫经者,上则龙矫,中则虎矫,下则鹿矫”,“上古真人,皆须此符经而登真矣”。 参见《道藏》第 5 册,第 2、4 页。 按:“矫”应作“蹻”。

除了龙虎鹿之蹻,仙家尚有其他驾乘以资飞行,如 “鹤蹻”亦其一种。汉墓之例,如徐州汉画像石艺术馆藏铜山县苗山汉墓前室前壁下门西画像石:月宫下一人,右手持耒耜、左手牵绳御鹤 (所谓 “炎帝升仙图”)。③参见江苏省文物管理委员会编:《江苏徐州汉画像石》,北京:科学出版社,1959年,图版贰陆,图31。仙人王子乔亦以乘鹤飞升而证道。《列仙传·王子乔》云:“王子乔者,周灵王太子晋也。好吹笙,作凤凰鸣,游伊洛之间,道士浮丘公接以上嵩高山。三十余年,求之于山上,见柏良,曰:‘告我家,七月七日,待我于缑氏山巅。’至时,果乘白鹤驻山头,望之不得到,举手谢时人,数日而去。” 〔18〕故晋何劭 《游仙诗》曰:“羡昔王子乔,友道发伊洛,迢递陵峻岳,连翩御飞鹤。” 〔19〕《云笈七签》卷64《金丹诀·金华玉女说丹经》中亦有鹤蹻飞行之说:“太极元真帝君自洞庭陟王屋,登天坛,周览以极。天老相,风后侍,方明、力牧常戒先,昌宇从。时六玄宫主悉以天众会于云台,观龙轩鹤骑,仙仗森列,驻于空界。时帝命天老乘龙蹻诣六玄女修敬④原注:“帝者,即轩辕黄帝也,证位曰太极元真君矣。天老为丞相,故敕之往六宫,问说起居六玄女也。”朱越利考证此处“天老”当指老子,纬书《论语·摘辅象》将天老列为黄帝七辅之一;《论语·摘辅象》的问世,至少约早于《老子变化经》六七十年。参见朱越利:《天老考》,《宗教学研究》1986年第2期。,六宫主亦各遣仙女,乘鹤蹻诣帝君修敬。” 〔20〕可见蹻的形式容有不同,但作为仙家的神奇坐骑,具有超乎想象的神力,可致送得仙之人进入神仙世界,则为其共性。

综观墓中所见,汉末以前,乘蹻符号是一种“准备性”的象征态,是复杂的 “先死后蜕”信仰的构成元素,相比于 “炼形”、圣贤忠孝节义等仙资要素,并未上升为思想的焦点。

二、烟台毓璜顶汉墓:实物组合鹿蹻葬仪

乘蹻术中,龙蹻自是上品,且其行最远。汉代纬书保存的一些相关记述,称乘龙才能上到昆仑。 《河图括地象》:

昆仑之弱水中,非乘龙不得至。

昆仑之山有弱水焉,非乘龙不得至也。 〔21〕

以黄帝升仙为代表的龙蹻,固为上品,然而在世人心目中,毕竟是传说中为伟大人物所享用,世间修道慕仙之徒焉能企及?这就必然推动汉代宗教家寻求更为接近现实经验、可期待而又不失神性的乘蹻方式。

由此可以理解,何以 《艺文类聚》所存一段《列仙传》佚文,出现了 “指鹿为龙”的宗教叙事:

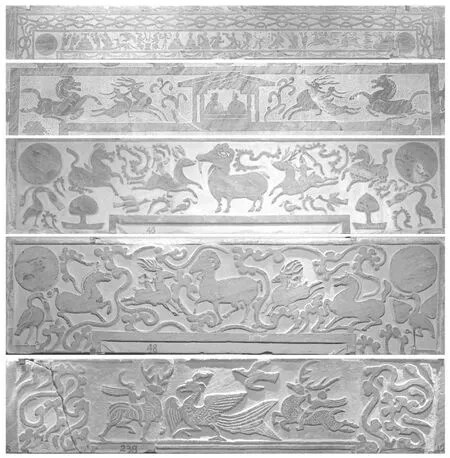

图1 陕北东汉墓门楣画像石上的鹿蹻仙人之例 2018年5月26日摄于绥德县博物馆

苏躭与众儿俱戏猎,常骑鹿,鹿形如常鹿,遇险绝之处,皆能超越。众儿问曰:“何得此鹿骑而异常鹿耶?”答曰:“龙也。” 〔22〕

依此逻辑,仙家所乘的鹿,并非凡物,而是化身为鹿的龙;这正是汉墓画像中常见鹿与龙比翼齐飞 (如新郑①参见薛文灿、刘松根:《河南新郑汉代画像砖》,上海:上海书画出版社,1993年,第66页。等地所见)的原因所在。

在 “龙鹿”思想背景下,乃可理解汉人的种种奇特描绘。《春秋命历序》曰:“神驾六飞鹿,化三百岁。” 〔23〕汉乐府 《长歌行》:“仙人骑白鹿,发短耳何长。导我上太华,揽芝获赤幢。来到主人门,奉药一玉箱。主人服此药,身体日康强。发白复更黑,延年寿命长。” 〔24〕《太平御览》卷361《人事部二·产》引曹魏时期崔玄山 《濑乡记》曰:“老子者,道君也,始起乘白鹿下, 于李氏胞中,七十二年产于楚国淮阳苦县濑乡曲仁里。” 〔25〕《神仙传》卷2《卫叔卿》:“卫叔卿者,中山人也,服云母得仙。汉元凤二年八月壬辰,武帝闲居殿上,忽有一人乘浮云驾白鹿,集于殿前……”卷10《鲁女生》:“时故人与女生别后五十年,入华山庙,逢女生乘白鹿,从后有玉女数十人也。”〔26〕关于鹿的神性,《太平御览》卷906《兽部十八·鹿 》:“《抱朴子》:‘《玉策篇》曰:鹿寿千岁。满五百岁,则其色白。’” 〔27〕可见汉代人信仰中,老君、神真、仙人,均可驾乘飞鹿出行或升仙。是知鹿蹻升仙在汉代自亦崇高,具备了无异于龙蹻的神圣性。葛洪 《抱朴子内篇·遐览》记载当年从其师郑隐所存众多道书中,著录有 《龙蹻经》与 《鹿卢蹻经》,道符则有 《禹蹻符》。 〔28〕所谓 “鹿卢蹻”即鹿蹻。

汉墓中描绘鹿蹻的画像甚多而精美。相对于其他地区,陕北汉墓墓门画像对鹿蹻的中心化特征比较突出 (图1)。画面中往往刻画羽翼仙人乘鹿蹻飞行于日月之间的云气之上 (如中间两图所见)。这些乘蹻飞仙作为神仙世界的代表,暗示死者变仙之后将乘鹿蹻往谒西王母 (如上方两图所见)。这些画像中仙人乘骑的鹿,都是仙家的 “龙鹿”。

陕北汉墓画像的典型模式是在墓门外表刻画仙界之象,及死者在鬼神世界可能要拜谒的各种神祇。然而在墓门画像空间有限的情况下,鹿蹻的表现却相当突出,多见于门楣,引人注目。

基于以上的背景,再来观察分析如下一套奇特的 “殉鹿”汉墓资料。

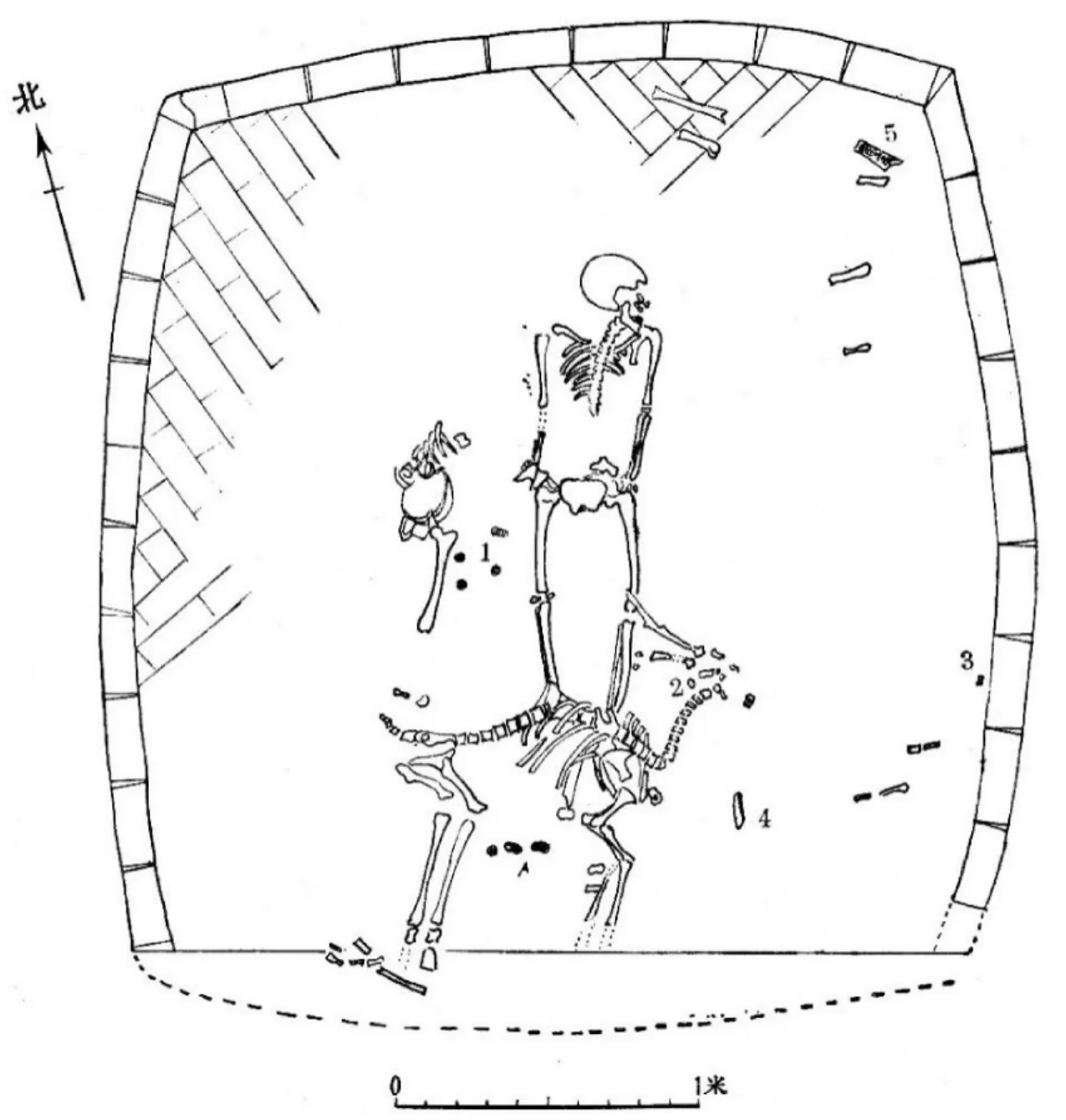

图2 烟台市毓磺顶山东坡“鹿殉”墓平面图

1983年11月,烟台市博物馆清理了毓磺顶山①毓璜顶山是烟台市芝罘区偏南的一座小山(今毓璜顶公园),因原有玉皇庙而名玉皇顶,后改毓璜顶;海拔72米,东可俯望大海,其山去海岸线直线距离今亦不过1.2公里。东坡一处汉墓群中的一座。发掘报告提供了该墓的平面图 (图2),其描述引人注目:

墓为砖圹,平面近方形,墓壁外弧。东西两壁略长,为2.9米,北壁长2.8米。南壁及墓上部为近代建筑破坏,墓顶情形不明……墓壁砖绝大多数侧面有双菱形花纹,墓底砖则全为素面。

墓底置人骨架二具,东西并排。西面一具骨架已经扰动,仅部分躯干、盆骨和一条股骨在原位,其它大部分骨骼已散乱,见于墓底各处,可知此墓早期被盗。东面一具骨架保存完整,面向东微侧,身长约1.66米,仰身直肢,双脚踝部以下,被一鹿骨架所压。根据盆骨与头骨分析,属男性。

鹿骨架,头东向,侧身放置,身长1.26米、高1米。头骨稍有破坏,鹿角与牙齿未动。其它部分保存完好,前后肢皆双双并拢伸直,安放规矩,应为处死后葬入的。鹿的脊背中部压在东部的人骨架脚上。人脚踝与鹿背相交处,有漆皮,已朽坏,黑底、朱彩。从这种现象看,鹿原是作为祭品放在棺上的,棺木朽坍,故鹿压在人架上。……

汉墓中以鹿殉葬,这还是国内首次发现。东汉以来,尊崇谶纬之学,神仙鬼符一类的迷信思想因之十分流行。羊、鹿作为祥瑞之物,象征着吉祥福禄,成为一般士庶崇信的对象。 〔29〕

先须考订该墓之年代。根据墓中出土的40余枚东汉晚期五铢钱 (其中四枚为剪轮五铢),发掘者判断该墓属东汉晚期。墓中出土的剪轮五铢,可提供断代上限参考。但魏晋甚至更晚的时代,人们仍可能将汉五铢 (包括剪轮五铢)用于葬仪,寓意死者所去乃 “九泉之下”①事实上,至迟到1970年代,民间仍在入殓仪式中向棺内施用古钱和清代的“大钱”(即铜钱);至今民间给死者最后穿用的冥衣上仍缀有塑料仿制的“铜钱”。这些铜钱或铜钱纹饰寓意“九泉之下”,有关讨论参见拙著《汉帝国的遗产汉鬼考》,北京:科学出版社,2016年,第78-85页。。仅依靠墓葬中出土的钱币特征,往往不足以证明墓葬的时代下限。因此,在讨论 “如何判断发掘的墓葬属于汉墓或魏晋墓葬”问题时,郑同修提出:“烟台殉鹿汉墓除出土汉代五铢钱外,从墓葬形制上来看,也有可能属于魏晋时期的墓葬而非汉墓。” 〔30〕其判断的出发点是墓壁向外弧凸的墓室形制,类似魏晋墓葬。

确实,烟台殉鹿汉墓的形制特征是弧形外凸结构,墓壁主要用双菱形花纹砖砌成。不过更多的考古发现表明,胶东半岛东部尚有使用此种纹饰墓砖建造的同类形制的汉墓之例,如烟台福山东留公村汉墓②参见山东省文物管理处:《山东福山东留公村汉墓清理简报》,《考古通讯》1956年第5期。、潍坊后埠下墓地M14等③参见山东省文物考古研究所:《山东潍坊后埠下墓地发掘报告》,《山东省高速公路考古报告集(1997)》,北京:科学出版社,2000年。,均属东汉晚期;而这种墓室形制和墓砖纹饰,亦多见于辽东和乐浪地区。 〔31〕王培新认为,这种弧壁砖室墓源自辽东,因着东汉末年公孙氏势力的扩张而带到了山东半岛和乐浪地区。 〔32〕李梅田认为,从弧壁砖室墓在乐浪地区的流行程度看,它很可能是一种兴起于乐浪的墓葬形制。尽管乐浪墓葬的其他传统 (如木槨墓、随葬品、墓砖图案等)大多来自中国内地,但也不能排除如弧壁砖室在本地滋生发展起来并传入辽东和内地的可能。 〔33〕总之,这种形制的弧壁砖室墓在东汉晚期胶东半岛东部已经成为一种模式,魏晋则普遍出现于各地。由此推断,弧壁砖室形制的烟台 “殉鹿”汉墓,同样可能造于东汉晚期,发掘者的断代应较合理。

问题的核心是墓中死者遗骸与鹿骨架的关系。根据发掘者提供的墓底平面图及报告描述,东面的男性骨架保存完整,面向东微侧;推测其西面的应为女性,其部分躯干、盆骨和一条股骨尚在原位;同时,鹿的骨架,除了头骨稍有破坏外,鹿角与牙齿未动,其它部分保存完好,前后肢皆双双并拢伸直,骨架主体完好。根据这一描述和公布的图片,可以判断,墓主人初死即由主事者按生前预定的方案,将其遗体头部预处理为面部朝左 (东)的形态。同时,发掘者所猜测的如下情形并不存在:鹿原本作为祭品放在棺上,因棺木朽坍,遂致鹿的脊背中部压在东边人骨架脚上。或许较为合理的解释是:家人按照死者生前对丧事的遗嘱,猎获一头鹿;葬仪中将死者遗骸面朝东安放妥当后,击打鹿头致死,头朝东安放在死者脚下位置,作 “人乘鹿”平面组合。因年久朽坏及坍塌重压,鹿脊骨难免与人脚骨架有所重叠。至于死者脚踝与鹿背相交处发现的朽坏的黑底朱彩漆皮,应来自葬仪所施器物。

图3 长安张家坡西周墓鹿殉情况

关于墓室布设,据报告描述,墓室的东西两壁长2.9米;A:东面的男性骨架身高约1.66米;B:鹿骨架身高1米;A+B=2.66米。加之尚有西边的女性骨架与东边男性骨架并排、两死者骨架与鹿骨架比较完好的组合布设形态,以及墓室空间的局限情形,进一步推测,该墓似乎并未用棺;①汉代无棺而葬的情况,最著名者当属西汉武帝时期“学黄老之术”而坚持“裸葬以反吾真”的杨王孙,以及东汉末年“志有所慕”坚持薄葬而“贵于速变”的赵咨。相关研究参见拙著《汉帝国的遗产:汉鬼考》,北京:科学出版社,2016年,第370-373页。发掘者提出的鹿原是作为祭品放在棺上、棺木朽坍致使鹿压在人架上的推测无法成立。

关键是 “鹿殉”这种罕见的葬式何以出现在汉墓中。墓葬自古多忌讳,进入墓室的任何一件器物,均须合乎礼法传统;明器在墓中亦不可无规则、无目的地任意摆放,而有其特定的分布逻辑 (支配器物及图像话语符号的 “语法”),以实现特定功能意指。②参见拙作《长沙金盆岭晋墓与太阴炼形——以及墓葬器物群的分布逻辑》,《宗教学研究》2011年第1期。而周礼并无鹿殉之制,墓中用鹿的情形比较罕见。

毓璜顶汉墓中鹿骸与人骸构成密切的乘骑式平面组合,显然是由死者生前信仰传统所决定。因此对该墓之性质,应从同时代宗教信仰的视角重新认识。根据上文,则不难看出此墓并非 “鹿殉”葬,而是乘蹻升仙信仰在墓葬中的直观物化呈现,应准确表达为 “鹿蹻葬”,是乘蹻信仰支配下形成的鹿蹻实物组合葬的最早实例。

在物质层面,葬仪用鹿蹻的实物组合,除了上述鹿蹻信仰在东汉的流行外,还因为鹿可猎获,故其实施比较现实可行③当然,从汉晋文学对鹿的高贵与神化描述可以推知,汉晋时期猎鹿似乎亦非易事。盖鹿本山兽,天性机敏而畏人,飞奔之速亦人所不及。,相比之下得虎更难,龙则存在于想象的世界中。这应是该墓在象征死者乘蹻升仙的葬仪中用鹿体与死者遗体相组合的真实原因,这种物化表达使其仪式之思想特征非常突出。

更重要的是,以鹿为龙的 “龙鹿”思想背景,使死者不仅最接近黄帝骑龙的升仙方式,而且获得了更为接近黄帝超越死亡 “举形升虚”的直升仙界模式,暗含着对不死而仙的执著。

应当指出,鹿殉与鹿蹻,除了鹿骨架与死者遗骸在平面关系上的明显不同外,更重要的是,鹿蹻是死者之终极意义这个最重大问题的实现方法,且有深厚的信仰依据、文本证据和丰富的墓葬图像史迹;而鹿殉葬则缺乏礼制传统、文本证据和实践表现等方面的依据支持,葬例鲜见,思想依据尚不明确。可资参考者,1967年发掘的西安张家坡西周墓地M36,东端高出椁室约0.1米的二层台填土中,有一具完整的鹿骨架,全身蜷曲呈伏卧状,而墓主人亦头向东 (图3左)。①参见张长寿:《1967年长安张家坡西周墓葬的发掘》,《考古学报》1980年第4期,第461页图5。1984—1985年清理的张家坡西周墓地M17东部二层台上,亦有一具鹿骨架,墓主人为南北向 (图3右)。②参见卢连成:《1984-85年沣西西周遗址、墓葬发掘报告》,《考古》1987年第1期,第19页图5。这两例西周鹿殉之墓,均将整鹿置于东边,与人殉同在围绕棺椁的二层台上,未与死者构成人骑鹿组合,或另有用意,待考;因其与毓璜顶汉墓死者和鹿朝东这个特征有一致性,值得进一步关注和探讨。据悉2019年山东济阳三官庙村汉墓发现一不完整鹿角 (根部主干),尚待考古部门正式公布。这种鹿角应非鹿蹻之象征,而是上古以来尤其是楚文化关于鹿及鹿角崇拜之孑遗。春秋晚期至战国的长沙、襄阳、随州、江陵、枝江、信阳、枣阳、云梦等地楚墓,均发现许多以鹿角或木雕鹿、鹿角形器为墓葬礼器的情形。③参见黄莹:《楚文化中鹿形象的文化考释》,《殷都学刊》2017年第4期。人类学资料同样支持这一判断。自古以来,鹿角被认为有通天神性,是萨满庇护神的储藏所。按鄂伦春族 《鹿神的传说》,鹿神那多枝的鹿角一直伸展到天上,人们循着它巨大的角,能到天上过美好的生活。鄂伦春英雄故事 《喜勒特根》则说,高山上终年卧着一只巨鹿,两角伸展上天,天神们以它为天梯下到人间。④参见王松林、田佳训:《萨满文化与中华文明(六)》,《群文天地》2013年第6期。张家坡的两座西周殉鹿墓,是否与此信仰有关,待考。

汉传统的墓葬画像表明,生前不同德行、不同身份的死者,在冥界可能经历的程序不同。包括 都六天宫 (如 《真诰·阐幽微》言 “人初死,皆先诣纣绝阴天宫中受事”)、三官府、鬼圣项橐、地斗君、老君、西王母甚至地狱等等方面,以接受冥界的管理与考谪;针对厉鬼则行严摄之法,如洛阳东郊史家湾永寿二年汉墓镇墓文中称,天帝使者以其术 “摄录百鬼名字,无合得桃 (逃)亡”〔34〕。更甚者如江苏高邮县邵家沟汉代遗址出土的木简上绘朱符及朱书咒文三行:“乙巳日死者,鬼名为天光。天帝神师已知汝名,疾去三千里。汝不即去,南山给□,令来食汝。急如律令”〔35〕。

然而东汉后期思想和信仰领域发生巨变,儒生梦想破灭,同时面临佛教信仰之征服改造,儒生和谶纬为主导的神仙信仰结构走向解体,黄老道复为主导,甚至形成黄老浮屠同祀现象。⑤参见拙著《汉帝国的遗产:汉鬼考》,北京:科学出版社,2016年,第4页。在东汉末期儒生文化生态破败、新旧道教信仰矛盾作用、佛教浸润和其他外来信仰的多重交相作用下,汉人信仰世界错乱芜杂⑥这一问题从汉末魏晋长期延宕不结。汉亡之后,旧道教亦失其生存环境,天师道面临外来挑战而生,接着进入佛教大肆扩张以及道佛论战阶段。历史上,作为文化应对,道门思想较突出的宗教家如葛洪、陆修静、寇谦之、陶弘景等先后出而“清整”及重建道教。,信仰者面临思想冲突,既不愿违背传统又难免现行信仰之压迫,导致葬仪结构 “约减”以避 “死”的话语,毓磺顶汉墓堪称 “极致”之例:略去以往汉墓常见的以大量符号象征死者在冥界须经历的种种程序,而径乘鹿蹻升仙,从而折中兼顾了 “先死后蜕”(汉魏之际旧道教的尸解术已沦为下品)和 “举形升虚”(汉末新道教以长生不死即身成仙为上品)的矛盾。⑦葛洪引古《仙经》述仙术三品曰:“上士举形升虚,谓之天仙。中士游于名山,谓之地仙。下士先死后蜕,谓之尸解仙。”参见王明:《抱朴子内篇校释》,北京:中华书局,1985年,第20页。

作为一套严谨的墓葬仪式的遗存,这种 “约减”以其强烈的思想冲击力,突出而鲜明地反映了这样一种思想图景,即突破和摒弃以往儒生主导时代葬仪中繁复的 “炼形”之类科仪结构,通过葬仪重构,排除了冥府机构对死者可能的羁留考谪等任何可能性,许其入冥即飞升。可以说,毓璜顶汉墓标志着思想史的一个节点。

墓中死者应为道教信徒,循其信仰,生前必有所依而谨为之备。其所采者,正是汉魏之际流行的乘蹻信仰。而上引 《抱朴子内篇》警告,“乘蹻须长斋,绝荤菜,断血食,一年之后,乃可乘此三蹻也……不奉其禁,则不可妄乘蹻,有倾坠之祸也”,可见即令墓主人身为道教信徒,亦未可兀然为之,况涉墓葬死生大事。考汉末道教已有种种戒律,五斗米道 《想尔九戒》或当其先;①已知最早的道教戒律或是五斗米道《想尔九戒》的“三品九行”之戒:“行无为,行柔弱,行守雌,勿先动(原注:此上最三行)。行无名,行清静,行诸善(原注:此中最三行)。行无欲,行知止足,行推让(原注:此下最三行)。”今存《太上老君经律·道德尊经想尔戒》,《道藏》第18册,上海:上海书店等,1988年影印本,第218页。相关研究可参见饶宗颐:《老子想尔注校证》,上海:上海古籍出版社,1991年,第103-105页。《想尔注》系中平元年(184)黄巾发难之前为五斗米道教主张修所造,相关研究参见拙作《〈老子想尔注〉三题》,饶宗颐主编:《华学》,上海:上海古籍出版社,2008年,第9-10辑合刊,册4,第1514-1527页。按,《想尔》本有“注”与“戒”,但“戒”乃据“注”而出,有关研究参见李养正:《〈老子想尔注〉与五斗米道》,《道协会刊》1983年第12期。乘蹻属道教秘传之术,戒律更严,必入道门歃血盟誓委质为约奉师受术长斋守戒乃得行之。鉴之以此,则毓璜顶汉墓死者生前之修道持戒,亦可想见矣。

该墓选址在毓璜顶山东坡,男性遗骸居右在前,面部向东微侧,女性紧随其后,鹿亦头部向东,整体观之,其意乃朝向东方海上神山仙岛,夫妇得尸解仙,共乘鹿蹻飞升,可谓至哉妙矣。而海上神山仙岛传说和尸解之术密切相连,战国以来流行于燕齐滨海地区。《史记·封禅书》:“自(齐)威、宣、燕昭使人入海求蓬莱、方丈、瀛洲。此三神山者,其传在勃海中,去人不远;患且至,则船风引而去。盖尝有至者,诸仙人及不死之药皆在焉。其物禽兽尽白,而黄金银为宫阙。未至,望之如云;及到,三神山反居水下;临之,风辄引去,终莫能至云。” 〔36〕又,“宋毋忌、正伯侨、充尚、羡门子高最后皆燕人,为方仙道形解销化依于鬼神之事”②司马迁:《史记》卷28《封禅书》,北京:中华书局,1959年,第1368-1369页。其“为……之事”句读经作者调整。。在战国两汉的思想文化背景下,只有接受 “先死后蜕”的信仰,才有可能登上海上神山仙岛,获得仙药而成尸解仙,这是从齐鲁到巴蜀跨越时空历经传播而一脉相承的信仰逻辑,也是合理理解烟台这座汉墓的历史文化基础。③神山仙岛与尸解信仰的联系,相关研究参见拙著《汉帝国的遗产:汉鬼考》第四章,北京:科学出版社,2016年。虑及宗教信仰 (以及依托于宗教信仰的葬仪)之群体性保守性特点,更可判断,毓璜顶东坡汉墓群中,采用这种 “鹿蹻”葬式的墓,应非仅此一家。

结语:汉墓葬仪信仰结构之变迁

古代中国,生死迎送皆有礼度;生命之终极意义,亦藉此得以表达,是号文明礼仪之邦。《礼记·祭统》:“凡治人之道,莫急于礼。”死生大事,须蹈循礼制。《礼记·丧服大记》: “君松椁,大夫柏椁,士杂木椁”之制;〔37〕以及 《孝经·丧亲》孝子葬亲 “为之棺椁、衣衾而举之,陈其簠簋而哀戚之;擗踊哭泣,哀以送之”〔38〕,“求而无所得之也,入门而弗见也,上堂又弗见也,入室又弗见也。亡矣!丧矣!不可复见已矣!故哭泣辟踊,尽哀而止矣。心怅焉、怆焉、惚焉、忾焉,心绝志悲而已矣。祭之宗庙,以鬼飨之,徼幸复反也。成圹而归,不敢入处室,居于倚庐,哀亲之在外也;寝苫枕块,哀亲之在土也。故哭泣无时,服勤三年,思慕之心,孝子之志也,人情之实也”〔39〕。况且古人 “以为死人有知,与生人无以异” 〔40〕,故 《礼记·祭义》有 “事死者如事生,思死者如不欲生”之说 〔41〕,成为教化和评判世人孝与不孝的思想基点。尽管如此,仍须严格按等级规定造作棺椁与坟墓。故 《礼记·月令》曰,孟冬之月有专门的官员负责 “饬丧纪,辨衣裳,审棺椁之薄厚,茔丘垄之大小,高卑厚薄之度,贵贱之等级”。是皆古礼之核心,至战国时期已形成为礼仪制度,成为中国传统丧葬礼仪的基本形态。《周礼》:“冢人掌公墓之地,辨其兆域而为之图。先王之葬居中,以昭穆为左右。凡诸侯居左右以前,卿、大夫、士居后,各以其族。凡死于兵者,不入兆域。凡有功者居前。以爵等为丘封之度与其树数。”郑玄注:“别尊卑也。王公曰丘,诸臣曰封。”贾公彦疏:“《春秋纬》云:‘天子坟高三刃,树以松;诸侯半之,树以柏;大夫八尺,树以药草;士四尺,树以槐;庶人无坟,树以杨柳。’”〔42〕可见其规制之严格,但均属 “事死如事生”时代。

两汉时期,通过 “求诸野”的礼制恢复和重建,墓葬礼仪的制度层面保持了相对稳定,故汉末赵咨曰:“棺椁之造,自黄帝始。爰自陶唐,逮于虞、夏,犹尚简朴,或瓦或木,及至殷人而有加焉。周室因之,制兼二代。复重以墙翣之饰,表以旌铭之仪,招复含敛之礼,殡葬宅兆之期,棺椁周重之制,衣衾称袭之数,其事烦而害实,品物碎而难备。然而秩爵异级,贵贱殊等。”〔43〕但在制度架构内,西汉中后期以降,与旧道教之兴同步,葬仪及意义内涵方面发生了相当大的变化。

然而历史学不只是对物象简单、直观的比较排列,它必须通过对过去的反思和升华,从纷繁的表象中找出那个真实的过程,找出内在的联结和支配整个过程的隐线索,而我们需要的则是在已经冰冷的哪怕是零碎的符号后面,找出那曾经热烈的连续的激情,找出那隐藏在所有符号后面的支配逻辑,符号之间原有的 “语法”,从而重新读出符号联结之语义,看出其中仪式的意义,把握一个完整的精神世界 (吾所谓意义乌托邦)的图景。墓葬 (包括墓祠)中的画像,是一套用符号来表达的象征死者之冥界历程的信仰体系,一套无言之语,需要我们译解、转换成为世间语。须把握其符号语言背后的 “语法”(语法是符号的连接方式),把握那个时代的死后信仰逻辑 (尸解成仙),才能期待整体把握汉墓符号系统之用意(所指),还原一个完整而真实的汉代思想世界。借用语言学话语,确定的意义存在于统一结构当中;结构的使用,形成意义发展联系的线索。 〔44〕汉墓所施用的种种 “艺术”形式,乃是特定信仰逻辑 (吾所谓 “语法”)支配下具有严谨结构的一套思想符号。透过物质的、符号的甚至“粗陋迷信”的表象,去揭示从愚夫愚妇到庙堂之士共有的最原本最执着的意义诉求,是思想史必须回答的问题。

烟台汉墓出现鹿这种非常的 “殉”物,及其与死者遗骸的奇特组合,看似奇怪,然而掌握其信仰背景,便不难理解。对于信仰迷雾笼罩的战国汉晋墓葬仪式研究,应更多地运用宗教研究的视角去观察和思考墓葬表象背后的信仰结构,从而获得对那些真正驱动墓葬之物理构造的思想文化内驱力的清晰把握。历史上,儒生主导形成的汉代旧道教信仰支配并驱动了汉墓礼制结构的变迁。为追哀尽孝 “事死如事生”而尽情厚葬的物质化仪礼表达,被代之以宗教仪式体系构造的终极美好承诺。这种变迁的结果是,汉墓被建构成为 (深受王充质疑的①《论衡》卷2《无形篇》:“冶者变更成器,须先以火燔烁,乃可大小短长。人冀延年,欲比于铜器,宜有若炉炭之化乃易形,形易寿亦可增。人何由变易其形,便如火烁铜器乎?”参见黄晖:《论衡校释》,北京:中华书局,1990年,第60页。)可望实现生命 “炉炭之化”重铸梦想的 “熔炉”(如 《想尔注》所谓 “炼形之宫”);在那里,人将重获生机,转变成世人无法比拟的不朽仙躯。

汉末,葬仪所依托的信仰结构发生了重要变化。南朝刘宋时期 《三天内解经》保存了一些关于张道陵与正一道历史的回顾性记述:

太上以汉顺帝时,选择中使,平正六天之治,分别真伪,显明上三天之气。以汉安元年壬午岁五月一日,老君于蜀郡渠亭山石室中,与道士张道陵将诣昆仑大治。 (新出太上。)太上谓,世人不畏真正而畏邪鬼,因自号为新出老君,即拜张为太玄都正一平气三天之师,付张正一明威之道,新出老君之制,罢废六天三道时事,平正三天。②《道藏》第28册,上海:上海书店,1988年影印本,第419页。汉安元年创教说亦见于680年成书的王悬河《三洞珠囊》卷7引《张天师二十四治图》所述张道陵“以汉安元年丁丑,诏书拜应太上方任,遂解官入益州部界”云云。《道藏》第25册,上海:上海书店,1988年影印本,第331页。按陈国符认为《张天师二十四治图》即唐道士令狐见尧所撰《正一真人二十四治图》,见陈国符:《道藏源流考》,北京:中华书局,1964年,第328页。

尽管这种记述非出史笔,汉安元年 (142)创教说亦未可遽信,但至少内含曾经的历史线索,即汉末信仰结构从旧道教所崇 “先死后蜕”向新道教所崇 “举形升虚”的重大转变,且可由某些汉墓葬仪所存信仰形态得到一定程度的印证。墓葬成为中介性质的 “暂适”之地,初期道教 “事死不得过生”的丧葬思想,正是在这种宗教信仰背景下出现的。《太平经》卷36《事死不得过生法第四十六》的思想表达非常突出:

真人复问神人: “孝子事亲,亲终后复事之,当与生时等邪?复有异乎?事之复过于生时,复不及也?人由亲而生,得长大,见亲终去,复无还期,不得受其教敕,出入有可反报,念念想象,不能已矣,欲事之过生,殆其可乎?

神人言: “子之言,但世俗人孝之言耳,非大道意也。人生象天属天,人卒象地属地。天,父也;地,母也;事母不得过父。生,阳也;卒,阴也;事阴不得过阳。阳,君道也;阴,臣道也;……故阴胜即鬼神为害,与阴所致,为害如此也……

“子欲事死过于生,乃得过于天,是何乎?乃为不敬其阳,反敬其阴,名为背上向下,故有过于天也……其葬送,其衣物,所赍持治丧,不当过生时。皆为逆政,尚为死者得谪也。送死不应本,地下簿考问之失实,反为诈伪行,故得谪又深……厌生人,臣下欺上,子欺父,王治为其不平,而民不觉悟,故邪日甚剧,不复拘制也。是故古者圣贤,事死不敢过生,乃睹禁明也……

“夫天道,当兴阳也而衰阴,则致顺,令反兴阴而厌衰阳,故为逆也。反为敬凶事,致凶气,令使治乱失其政位,此非小过也。上古之人理丧,但心至而已,送终不过生时,人心纯朴,少疾病。中古理渐失法度,流就浮华,竭资财为送终之具,而盛于祭祀,而鬼神益盛,民多疾疫,鬼物为祟不可止。下古更炽祀他鬼而兴阴,事鬼神而害生民,臣秉君权,女子专家,兵革暴起,奸邪成党,谄谀日兴,政令日废,君道不行。此皆兴阴过阳,天道所恶,致此灾咎,可不慎哉!”

毓璜顶汉墓亦可谓汉末这种道教丧葬思想在墓葬科仪中的沉淀遗存。其墓葬礼仪结构 (而非意义)的 “约减”也在某种程度上体现了 “理性化”的样态。

另据发掘报告,毓璜顶汉墓的墓壁砖,绝大多数侧面有双菱形花纹。这种菱形纹乃象征山石,《易纬·乾坤凿度》曰:“艮为鬼冥门。” 〔45〕与上文论及墓中所施五铢钱一起,表示这里是九泉之下的冥界。①关于墓中画像使用菱形纹象征山石,参见拙著《汉帝国的遗产:汉鬼考》,北京:科学出版社,2016年,第86-98页。所有这些符号,连同死者乘蹻的组合,亦共同证明,作为旧道教信仰核心的 “先死后蜕”尸解变仙信仰在汉末墓葬中依然占据意义叙事的功能地位;毕竟,除了传说中那些幸运的飞升者,世人焉得免死哉。即使是 “有道者”的 “暂死”〔46〕“死过太阴中”〔47〕,亦不免入墓矣。

如此折中约减,乃致乘蹻上升为中心焦点,突破了种种儒德标准、考谪、炼形等宗教神学程序的限制。自古以来,墓葬仪式的任何繁简处置非可任意为之,而必有其宗教信仰的支持。该墓以这种比较 “极致”的方式表达着东汉末期旧道教 (儒生主导)向新道教 (黄老主导)的过渡,同时透露出那个时代道教所面临的转折性困境。

唐玄宗开元十年正月下制曰:“尝览古典,询诸旧制,远则夏、殷事异,近则汉、晋道殊,虽礼文之不一,固严敬之无二。” 〔48〕汉末魏晋以降,除了正一道为代表的长生不死举形升虚新信仰形态的流行,及相应的尸解仙之仙品地位的下降,汉传统更受佛教之 “征服”、侵蚀与震荡,其间思想史之图景渐形复杂,“汉晋道殊”局面即在这种剧烈的新旧矛盾、外来冲击和变迁中形成。汉晋之际墓葬信仰结构的变迁、传播历程及不同时期不同区域之实际样态②除了儒学,两汉礼仪制度与礼学思想亦大抵承自齐鲁之学,相关研究可参见丁鼎:《齐鲁文化与两汉礼制及礼学》,《齐鲁文化研究》第2辑,济南:山东文艺出版社,2003年。事实上,两汉丧葬仪礼新形态之建构及其在汉末之变,齐鲁儒生的作用同样举足轻重。以大量神祇仙鬼画像及先死后蜕的尸解信仰为主要特征的汉墓新礼制,最浓厚的神学思想主要产生并盛行于滕州—徐州一线的古鲁南地区并向全国传播,经各地儒生介入从而形成更多区域形态;远在西南的蜀地儒生也努力引入齐鲁儒生的教化模式:“君改其俗,五教在宽”,“同心齐鲁,诱进儒墨;远近缉熙,荒学复殖。”参见成都文物考古研究所:《成都天府广场东御街汉代石碑发掘简报》,《南方民族考古》第8辑,北京:科学出版社,2012年,第5页。东汉《李君碑》的这段文字,揭示了诸多首见于山东汉墓的画像主题如“孔子拜老子”画像、“荆轲刺秦王”画像、明君贤臣忠孝节义人物画像等亦出现于蜀地汉墓的历史背景。,尚需从更多墓葬遗存予以观察研究。