无肌松喉罩通气全身麻醉在老年患者下腹下肢手术中的应用效果及安全性评价

林建群 孙琦 陈仁云

将咽喉表面麻醉联合无肌松喉罩通气全身麻醉应用于不适合椎管内阻滞的老年下腹和下肢手术患者,并与常规肌松药下气管插管全身麻醉比较,评价两种不同麻醉选择与气道管理方法在麻醉效果、围术期血流动力学变化、苏醒期及术后早期不良反应等指标方面的优劣,为不适合椎管内麻醉的老年下腹和下肢手术患者选择恰当的麻醉方式提供依据。

1 资料与方法

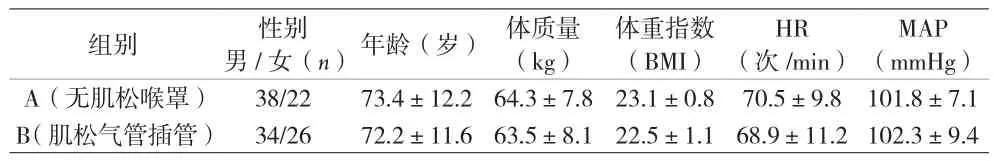

1.1 临床资料 选择2018年3月至2019年10月本院骨科和普通外科择期行下腹或下肢手术的老年患者 120例, 年 龄 65~89岁, 体 质 量 45~75kg。ASAⅡ~Ⅲ级。排除标准:术前经正规降压治疗血压仍>180/110mmHg;LMA应用禁忌证;原有咽喉炎和咽喉痛;颈部活动及张口受限;过度肥胖。将入组患者用随机数字表法分成二组:无肌松喉罩组(A组)、肌松气管插管组(B组),每组各60例。两组年龄、性别、体质量、术前心率和平均动脉压等差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。本项目经本院伦理委员会批准,患者知情并签署同意书。

表1 两组患者一般情况比较()

表1 两组患者一般情况比较()

组别 性别男/女(n)年龄(岁) 体质量(kg)体重指数(BMI)HR(次/min)MAP(mmHg)A(无肌松喉罩) 38/22 73.4±12.2 64.3±7.8 23.1±0.8 70.5±9.8 101.8±7.1 B(肌松气管插管) 34/26 72.2±11.6 63.5±8.1 22.5±1.1 68.9±11.2 102.3±9.4

1.2 麻醉与监测方法 患者入手术室后监测心电图(ECG)、脉搏血氧饱和度(SpO2)、呼气末二氧化碳(PETCO2)、桡动脉穿刺监测有创血压〔收缩压(SBP)、舒张压(DBP)、平均动脉压(MAP)〕、脑电双频谱指数(BIS)监测。两组患者麻醉诱导前10min均经口给予2%利多卡因5ml口内停留5min后吐出,行咽喉表面麻醉;A组麻醉诱导时顺序静脉注射咪达唑仑(0.02mg/kg)、丙泊酚(1.5mg/kg)、舒芬太尼(0.3μg/kg)后置入选定型号的喉罩;B组在上述三药静脉注射后继用顺式阿曲库铵(0.15mg/kg)后经喉镜插入合适型号的加强型气管导管,术中两组均吸入七氟烷(术中保持呼气末浓度1.5%)及持续泵注丙泊酚4~8mg/(kg·h)和瑞芬太尼5~6μg/(kg·h)维持全身麻醉,两组患者BIS目标值均维持于40~60,并根据BIS值调节麻醉药用量。麻醉期间血压低于基础值的20%时单次应用去氧肾上腺素40μg调整患者血压;当心率降至<50次/min时,静脉注射阿托品0.3~0.5mg提高心率。两组患者手术缝皮时停药,术毕送入麻醉恢复室(PACU),待患者自主呼吸恢复后,拔出喉罩或气管导管。

1.3 观察指标 观察并记录两组患者麻醉诱导前(T0)、置入喉罩或气管导管即刻(T1)、置喉罩或气管导管后 5min(T2)、置喉罩或气管导管后 30min(T3)、置喉罩或气管导管后60min(T4)、拔出喉罩或气管导管后即刻(T5)以及拔喉罩或气管导管后5min(T6)的心率(HR)、平均动脉压(MAP)及气道压力(Ppeak)的变化情况;记录患者麻醉时间、清醒时间(术毕至睁眼,呼唤应答)、术后吞咽反射恢复时间及拔喉罩或气管导管时间(术毕到拔除喉罩或气管导管)、PACU停留时间;随访拔除喉罩或气管导管后30min、8h及24h后咽喉痛的发生情况。

1.4 统计学方法 采用SPSS 22.0统计软件。计量资料以()表示;组内比较采用两独立样本t检验,组间比较采用方差分析,两两比较采用Dunnett-t检验;计数资料以n(%)表示,用χ2检验和Fisher确切概率法;以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者围术期各时间点血流动力学指标比较 见表2。

2.2 两组术后恢复及并发症发生情况比较 见表3。

表2 两组患者围术期各时间点血流动力学指标比较()

表2 两组患者围术期各时间点血流动力学指标比较()

注:与A组比较,*P<0.05

项目 组别 n T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 MAP(mmHg) A组 60 101.8±7.1 92.3±14.8 102.7±18.2 99.7±13.2 102.7±18.2 105.5±19.8 103.8±17.1 B 组 60 102.3±9.4 113.5±8.3* 108.2±19.6 102.2±11.6 106.2±15.6 119.9±21.2* 115.3±19.4*HR(次/min) A组 60 70.5±9.8 72.8±11.8 71.5±9.8 73.5±9.8 71.5±9.8 75.4±12.7 76.4±10.5 B 组 60 68.9±11.2 85.8±14.2* 75.7±7.4 74.5±6.4 73.8±7.2 86.5±9.8* 87.6±13.8*

表3 两组术后恢复及并发症发生情况比较[min,()]

表3 两组术后恢复及并发症发生情况比较[min,()]

注:与A组比较,*P<0.05

术后肺部并发症(n)A 组 5.4±1.5 10.3±1.8 13.1±1.8 19.5±2.2 12 3 B 组 10.4±2.6* 20.5±8.1* 23.1±4.1* 35.9±5.3* 25* 9*组别 咽喉反射恢复时间术后苏醒时间拔喉罩或气管导管时间PACU停留时间咽喉痛(n)

3 讨论

随着我国人口老龄化逐年加剧,高龄患者下肢(股骨颈骨折、股骨粗隆间骨折等)、下腹部(腹股沟斜疝、大隐静脉曲张等)手术不断增加。椎管内麻醉操作简便,对老年患者呼吸循环影响小,费用低廉,是老年下肢和下腹部手术常用的麻醉方法;但因老年患者心、肺、脑、肾等合并症多,且脊柱畸形、有严重腰背痛病史、抗血小板和抗凝药物使用普遍,影响椎管内麻醉的实施,此时全身麻醉成为此类手术的首选;因老年人心脑等重要脏器功能减退,因而要求麻醉用药简单效果确切、麻醉操作与药物不良反应少、麻醉复苏迅速完全[1]。

喉罩是一种声门上通气装置,其通气形式介于麻醉面罩与气管插管之间,喉罩操作简单方便,置入、留置期间及拔除时对机体刺激性小,气道损伤小,患者易于接受,且喉罩置入时对肌肉松弛度的要求低[2],如复合咽喉部表面麻醉能更有效阻断咽喉部机械刺激所致的气道神经反射,从而有效控制老年患者围术期心血管系统的应激反应。

肌松药可提供良好的喉罩置入(或气管插管)和手术条件,但老年人肝、肾功能减退使麻醉药物的代谢和清除速率降低,因而麻醉结束后肌松药残留效应常不能避免,肌张力未完全恢复是造成高龄老年患者手术后苏醒延迟、低氧血症、术后呼吸系统并发症和意外的重要原因[3]。而喉罩仅置入声门不插入气管内,对气管及喉头的机械刺激远小于气管插管,与气管内插管比较,喉罩置入对肌松要求较低,有研究[4]表明在不使用肌松药的情况下也能安全成功插入喉罩,使用丙泊酚诱导也有助于喉罩的插入[5];且无肌松药下置入喉罩的患者因咽喉腔相对小,咽喉部肌肉有一定的张力,术中喉罩周围漏气和误吸的发生率远低于用肌松药组[6]。老年患者下肢与下腹部手术对肌松要求不高,且术中维持吸入具有一定的镇痛和肌肉松弛作用的七氟烷,无肌松喉罩完全能够满足此类手术的要求。

全身麻醉在不使用肌松药情况下,咽喉部组织肌肉松弛常不完全,在喉罩置入时,刺激患者咽喉部感受器,释放内源性儿茶酚胺类物质,这对合并冠心病、高血压及动脉粥样硬化等内科疾病的老年患者可能诱发心脑血管并发症。有临床研究发现[7],利多卡因用于咽喉表面与气管内黏膜表面麻醉,在5min内起效,8min内达到峰值,麻醉时效可维持60~90min,咽喉表面麻醉阻断喉罩置入和拔出时伤害性刺激的产生及传导,有利于麻醉诱导和拔管时血流动力学稳定,降低术后不良反应率。有研究证实[8-9],利多卡因咽喉表面麻醉有助于提高气道对刺激反应的阈值,使患者对异物的耐受性增强。本资料结果显示,与常规用肌松药气管插管全身麻醉相比,利多卡因咽喉表面麻醉联合无肌松喉罩通气全身麻醉用于不适宜椎管内麻醉的老年下肢和下腹部手术患者,具有麻醉效果确切、诱导插管与拔管期心血管系统的应激反应小、术中血流动力学稳定、术毕苏醒快、术后咽喉痛和肺部并发症少等优点,值得在缺少有效肌松残余效应监测的基层医院推广。