高中历史新教材教学环节设计的创新性与时效性研究

茅 佳 清

人民教育出版社出版的《中外历史纲要》(以下简称《纲要》)教材经过一段时间的试教,即将在全国范围内全面铺开。如何因应新教材编写特点,设计出高时效的教学方案,成为教师们普遍需要思考和实践的当务之急。笔者以下册第四单元第9 课“资产阶级革命与资本主义制度的确立”为例,谈谈教学实施时环节设计的手法创新与时效保持。

一、厘清新教材对教学任务达成的时效性挑战

经过对《纲要》教材的教学研究,我们发现单一课时选编的字数虽然少了,显示为真正的历史“纲要”。但是,文字少内涵不少,人物少事件不少,材料少信息不少,诠释少架构不少。例如第9 课的文字量包括正文2636 字,注解440 字,材料781 字,问题思考700 字,这比一般的1 课时教学文字量已经多了不少。即使如此,这些还是精简至极的文字,实际所蕴含的历史内涵是更为丰富的:有明确年代标注的大事有36 件,涉及历史概念50 余个,大思考题4个,附加图片6 张,文字史料7 则等。如此的厚内涵、众事件、大信息、全架构历史学习内容,给教师的限时教学和学生的快速把握带来了巨大的时效压力。

《纲要》编写的这一大幅度改变,给已经习惯于采取多维思考、综合演绎、微中见大手法进行教学设计的教师们,带来了巨大的挑战。如何设计这1 课时的教学环节和学习活动以实现教学目标,成为教师亟待思考与因应变革的问题。如果教师不能根据新教材特点做出相应的教学思维改变,仍按原有理念习惯设计教学方案,就会遇到课时限制与内容剧增矛盾下难以全面完成预设教学任务的问题。因为,继续通过全方位拓展、综合、诠释及多位论证等方法进行教学设计,将使新教材中原本被紧紧压缩的知识信息,像压缩饼干遇到水一样地剧烈膨胀。例如“16—17 世纪,英国资产阶级和新贵族在经济上日益强大,他们以议会为基地,向专制王权发起挑战。”①教育部组织编写:《中外历史纲要》(下),人民教育出版社,2019 年,第50 页。如按照“微中见大”的思维方式解读,就会包括:“16-17 世纪英国资产阶级和新贵族在经济上日益强大的原因、表现、影响”“什么是新贵族,与资产阶级的联系与区别”“什么是议会,为什么能成为资产阶级和新贵族的基地”“资产阶级与新贵族为什么要向专制王权发起挑战?”……等问题,一句话就成了几十句话。如果教师和学生要全面深切地认知和了解、掌握这些巨量信息,所需要的学习时间和开展的活动环节将大大增加,但一课时40 分钟却制约了这种全面性教学目标的充分落实。为了能在最后一刻完成整体教学任务的形式,有的教师只好在感觉时间不够时猛踩刹车,导致出现虎头蛇尾的教学结果,使学习实效大打折扣。要避免此类教学“断桥”现象的出现,需要我们在充分理解新课标教学要求和新教材知识内涵后,能因应新教材变化而做出教学环节创新设计、兼顾课堂学习时效的改变。

表1 近代资产阶级革命过程比较表

二、理清新教材对教学环节设计的创新性要求

教学设计需要体现学习的整体性、深入性和拓展性,既要兼顾教材知识点的全面认知,还要体现重要问题的递进分析,以及学生独立思考素养的培育。在一课时的教学活动设计中,可以考虑多种方法并用、多个环节并推,也可以选取以某种方法为主、兼顾多重思维的环节设计,其共同的使命是保障学习目标的最终达成。

1.广度衔接知识整体型设计

广度衔接知识就是按类别将分述于相关“单元”“课”“页”“段”“图”的信息,归纳整合成一个个既有联系又有相对独立结构的教学篇章,按历史特有逻辑进行逐块教学。例如可以综合第四单元的序、第8 课中的相关内容,归纳概括为“资产阶级革命的大背景”这一历史前奏性区块。学习这一教学区块,包含“为什么能”和“为什么要”进行革命这两大问题,旨在引导学生理解或分析17 世纪至19 世纪资产阶级革命的社会根源(含经济、思想、政治等因素),概括为如下一段文字:西欧中世纪晚期资本主义生产关系的萌芽促进了文艺复兴运动,在一定程度上冲击了封建秩序,削弱了天主教会的权威;宗教改革推动了欧洲资本主义的成长,使人们对自然的认识产生了革命性变化,近代科学兴起;思想不断得到解放的人们对于社会发展提出了更高的政治和经济诉求,导致了新兴资产阶级要求摆脱专制王权和教会思想束缚的启蒙运动,为推动美法资产阶级革命、建立资本主义制度和促进殖民地半殖民地争取民族独立提供了理论条件。

接着,把第9 课的相关内容整合成为“资产阶级革命的过程”这一时空发展区块。教学时可采用一张表格(见表1)的形式,按国别对发生在不同地区的资产阶级革命进行领导阶级、主要事件、主要特点、重要文件、最终结果等方面的展示比较。这既可使教学具有历史延续特点,也能呈现历史事件的发展规律,还可以比较各国革命条件(经济基础、思想渊源、领导阶级)、目的(不同时期不同国家革命的目标)等方面的异同,从而有利于学生较为全面地认识西方资产阶级革命的基本面貌。

最后,整合本课7 个国家资产阶级革命(改革)的结果和意义,归纳为共通性的革命意义:经过长期、曲折的革命斗争,沉重打击了专制制度(封建君主专制制度、殖民制度、奴隶制度、农奴制度),确立起近代资本主义的经济制度(资本家占有劳动资料和实行雇佣劳动)和政治制度(君主立宪制和共和制),促进了资本主义的发展,也加快了对外殖民扩张和侵略掠夺的步伐。同时,也可用一张表格(见表2)的形式将革命的基本意义加以整理比较。

表2 近代资产阶级革命意义比较表

这类教学设计范式尤其适合于综合复习课的开展,可以考虑按层次、按角度把整个单元构建为四个教学层面(一)革命之源——物质基础与精神动力;(二)革命之式——暴力流血与和平改革;(三)革命之制——民主共和与君主立宪;(四)革命之光——进步意义与对外拓展。

2.高度概括阶段特征型设计

高度概括阶段特征可分两步进行。第一步是针对新教材字少事不少的特点,将教材近乎于“大事年表”叙述的主要大事,按时间轴的形式从阶段起点到终点纵向排列,这既有利于学生对本课发生大事的全面了解,也有利于学生知道各个事件发生之间的相互影响,同时有利于学生发现这些大事发展的基本规律或轨迹。例如“英国资本主义制度的建立”,包含以下大事:1640 年革命爆发、1644 年纳西比战役、1688 年光荣革命、1689 年《权利法案》、1701 年《王位继承法》、18 世纪20 年代责任内阁制开始形成、18 世纪中叶议会分执政党和反对党。这里反映的规律是资本主义的发展使资产阶级力量不断壮大,通过革命斗争,王权被不断削弱,资产阶级代议制逐渐确立起来。第二步则是根据大事发展的不同阶段或资产阶级革命发展的不同程度,按“兴起”“高潮”“扩展”等阶段,对应17 世纪、18 世纪、19 世纪等时间段,逐段展开每个阶段革命的主要特征,以此显示资本主义经济发展和体制建立水平的提高与扩展。即以“英国资产阶级革命”为代表的资本主义经济开始发展和资本主义制度开始建立的17 世纪,以“美、法资产阶级革命”为代表的资本主义进一步发展和资产阶级革命高潮形成的18 世纪,以“俄、美、德、意、日资产阶级革命(改革)”为代表的资本主义扩展和近代西方资本主义制度确立的19 世纪。以此理解资本主义发展水平与资本主义制度确立程度的对应关系。

采用此类教学设计的关键是梳理要清楚,概括要全面,尽力组织和引导学生充分参与。

3.深度挖掘学习重点型设计

深度挖掘学习重点,既是为了挖深拓宽主要内容,解决教学中重难点问题,同时也为了使历史课堂教学保持学科专业特点,增强这些重难点内容的认知度和牢固度,着力对这些重难点内容的教学解释进行润色和丰善,以提升学习理解的维度和主体参与的程度。例如最后一段中“英国是君主立宪制的代表,君主权力受到限制,议会是国家最高立法机关和权力机关。内阁掌握行政权,受议会监督,对议会负责”的叙述,①教育部组织编写:《中外历史纲要》(下),人民教育出版社,2019 年,第51 页。是衔接本单元本课“资本主义制度的确立”的主要组成部分,既连接了资产阶级革命的结果,又包含着君主、议会、内阁三者之间的关系,还蕴含着与其他国家资本主义政体的联系与区别。对于这段内容、三个概念及其相互关系,就需要在材料引用、历史解释、情感素养、问题思考等方面有所侧重,进行一定的深度挖掘和知识拓展。

当然,选择这类深挖拓展的重难点不仅要减少数量,更要控制挖掘的深度和拓展的广度,使之能在强化部分内容的同时,兼顾整堂课的学习平衡。即既要有突出的历史事件演绎,也要有全面的展示脉络连接。

三、列清新教材对教学主体活动的程序性安排

课堂学习活动应是多姿多彩的。要在信息量大、方法各异、互动多样的学习活动中,实现学习主体思维层次的叠加和较高的学习效果,就需要对这些学习活动进行有序、有制的合理预设和适切安排。

1.活化教学过程的演绎环节,吸引学生主体参与

作为培养和提高学生历史意识、文化素养、人文关怀的基础学科,历史学科教学应具有其独特的时序定位、事件演绎、历史解析和情感培养功能,突出以下三个方面的设计:

以媒体辅助再现历史情境。例如理解英国资产阶级革命残酷性的内战过程时,不仅可以利用课文中的绘画及文字说明引导学生进行情景描述,还可以插入克伦威尔指挥议会军与王党军进行激烈战斗的“英国内战-纳西比战役”视频片段及处死查理一世、克伦威尔被鞭尸等图片和文字记载,或快播历史地图英国内战战线变化等媒体辅助,再现历史情境,丰富历史感知,强化学生对英国资产阶级革命过程反复性、曲折性、残酷性的认识。

用艺术手法演绎历史过程。例如在讲解美国独立战争和法国大革命过程时,可以通过“华盛顿三进三退”:领导独立胜利后交权拒当国王、主持制宪成功后退隐山庄、二任总统届满后急流勇退这三大事迹,串联起美国独立战争过程相关的主要大事;通过引用“巴黎人民的三次起义”,描述巴黎这一城市的革命特色及三次起义推进法国革命逐渐高涨的情景,资产阶级政治经济体制不断建立和完善的革命成就:如同后浪推前浪,一浪更比一浪高。艺术化的演绎,会使学生对重大的历史事件和重要的历史人物有生动、形象、深刻的记忆、领会和认知。

据典型案例解读历史概念。例如对“君主立宪制”这一概念的解读,既要从纵向说明君主由专制君主演化为权力逐渐受限的国家象征及议会权增强、内阁制形成的过程,还要从横向理清君主、议会、内阁三者的关系,同时比较英国、俄国、德国、意大利、日本这5 个国家采取君主立宪制政体的原因与影响。据此,设计教学活动时至少需要准备2 组典型的叙述性解释材料和1 张比较异同类表格,即反映君权弱化和议会权强化的2-3 则叙述性分析材料,显示君主、议会、内阁三者关系的若干则史实概括性材料,及比较英、俄、德、意、日5 国政体异同的案例类表格,以突出英国“君主立宪制”这一重点概念,兼顾对教材所列其余四国类似政体的理解。

2.撷取历史材料的修饰解释,启示学生多元思考

“历史解释是诸素养中对历史思维与表达能力的要求”。②教育部制定:《普通高中历史课程标准》(2017 版),人民教育出版社,2018 年,第4 页。通过选取关键、典型的历史材料,设计多元的历史问题,引导学生剖析归纳材料中蕴含的历史信息,有利培育其全面思考历史问题的素养。

解读关键文句归纳蕴含历史信息,提升学生从文字中寻找关键信息能力。例如关于美国“三权分立”体制的叙述,可以通过孟德斯鸠关于“三权分立”的核心阐述文字材料来解释其渊源.孟德斯鸠在《论法的精神》中说道:

每一个国家有三种权力:(一)立法权力:(二)有关国际法事项的行政权力;(三)有关民政法规事项的行政权力。依据第一种权力,国王或执政官制定临时的或永久的法律,并修正或废止已制定的法律。依据第二种权力,他们媾和或宣战,派遣或接受使节,维护公共安全,防御侵略。依据第三种权力,他们惩罚犯罪或裁决私人讼事。……当立法权和行政权集中在同一个人或同一个机关之手,自由便不复存在了。如果司法权不同立法权和行政分立,自由也就不存在了。如果司法权同立法权合而为一,则将对公民的生命和自由施行专断的权力,因为法官就是立法者,如果司法权同行政权合而为一,法官便将握有压迫者的力量。①孟德斯鸠:《论法的精神》,张雁深译,商务印书馆,1961 年,第155—166 页。

美国正是根据这一思想,制定了“三权分立”的体制。

解读图片内涵挖掘相关历史背景,引导学生从图注中析取背景历史内涵。例如对于课文中《德意志帝国宣告成立》(绘画作品,作者安东·冯·沃纳),教师可以引导学生从绘画场景和左侧图注获得如下历史信息:普法战争法国战败,巴黎及其郊外的凡尔赛宫被普鲁士占领;1871 年初,普鲁士国王威廉一世在首相俾斯麦和一些德意志境内诸侯、将军的簇拥下,在凡尔赛宫的镜厅宣布德意志帝国成立,并即德意志帝国皇帝位;绘画场景显示了占领者的狂妄和自傲——在被占国家的重要场所进行胜利者的建国宣告和即位典礼。以此分析判断,普法战争结果对法德两国发展及两国关系都产生了巨大而深远的影响。

解读表格变化概括呈现历史特征,帮助学生从数据中发现历史演变规律。例如结合本课内容选取和整理17-19 世纪主要资本主义不同时期发展的水平数据和扩展范围,不仅能够帮助学生认识资本主义在不同阶段的发展特点与水平状况,还能引导学生发现资产阶级力量逐渐增强、资产阶级革命发生发展、封建势力(或殖民势力、奴隶制度)逐渐衰落和资本主义政治经济体制渐次建立等趋向性轨迹,组织学生协同揭示代表封建势力的君主权力不断削弱和代表资产阶级力量的议会(国会)、首相(总统)权力逐渐增强等历史演变规律。

3.达成学习目标的同位推进,巩固学生学习成效

学习时效的保持与提升是新教材教学设计的一个最为困难的目标,精简、论证、检测可以减少学习的时耗、读透重要的概念、巩固已学的知识。

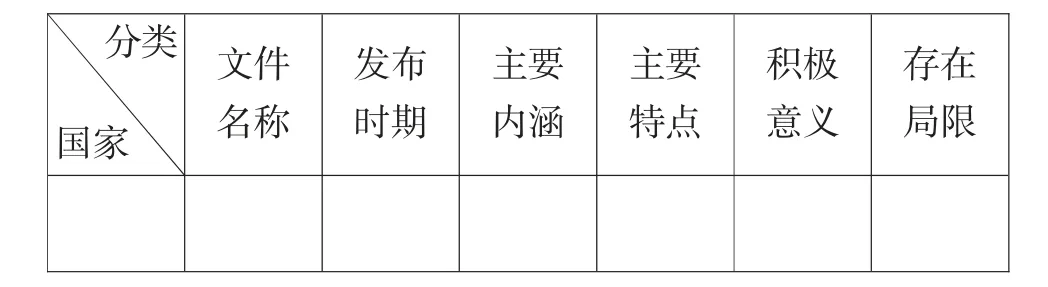

以简练记忆法培养学生掌握主要知识及体系。例如可以把教材内容和课后“问题探究”中的有关史料,以打油诗形式概括为:“力强控议会,挑战专制权;马战克王军,革命几反复;成果很光荣,法案限王权;继位再受制,渐立宪政制;内阁掌行政,议会控立法;工业大革命,选民人数增”,帮助学生简要记忆英国资产阶级革命的条件、过程、特点、结果、发展及工业革命对民主革命的影响等历史信息。再如通过一张英、法、美、德、日五国资产阶级革命过程中“重要政治文件比较表”(表3),概括出“资产阶级革命重要成果”的知识体系:

表3 近代资产阶级革命重要政治文件比较表

其中,美国资产阶级革命的政治文件包含独立战争和内战两个阶段,主要为“独立宣言”“1787 年宪法”及“宅地法”“解放黑人奴隶宣言”等四个,以此构建起美国国别的资产阶级革命和资本主义制度确立这一知识专题。

以史实论证法培养学生分析主要事件及影响的能力及素养。例如对“美国内战”及其影响的解读,可以选取19 世纪中期美国经济发展特点及南北两种不同经济制度存在差异等资料,分析南北矛盾的根源;通过分析南北矛盾无法调和的资料,得出内战的必然性和必要性:既促进资本主义的进一步发展,又维护国家的统一;再选取南北方经济发展水平及林肯政府颁布的政治文件资料,分析北方战胜南方的原因;最后通过内战后美国政治经济的发展结果数据,说明内战的积极意义和后续影响等等。当然,由于时间限制,这一方法只能在突出重点问题时选择采用。

以巩固检测法培养学生落实主要能力及素养。例如对课文中“思考点”问题的解答,可以通过“复习”和“分析”两步实现对“启蒙思想”主张及其实施的检测与巩固。第一步,结合上堂课学习内容“复习”启蒙思想主要主张:“天赋人权、平等、自由、法治、权力制衡”及孟德斯鸠的“三权分立”、伏尔泰的“君主立宪”和卢梭的“主权在民”“直接民主”等;第二步,引导学生通过归纳本课7 个国家资产阶级革命和建立资本主义制度的史实,分析上述主张得以实施的范围与程度,从而完成对这一问题的全面思考与总结。据此,不仅强化了对学生对启蒙思想内涵的理解,培育了学生根据教材叙述概括思想主张、分析实践效果的方法,还锤炼了学生运用史料解释问题的思维能力。

这样,教学设计兼顾知识记忆实效的提升、论从史出能力的培养和问题思考素养的锤炼,有利于学生在新教材的学习中学得有趣、学得有效。