上海大学与中共早期干部培养机制

李 瑊

上海大学创建于第一次国共合作时期,虽然只存在了5 年的时间,但为中共培养了大批优秀人才,在中共党史和革命发展史上留下了浓墨重彩的一笔。以往对1920 年代上海大学的研究较少有从干部培养机制这一角度的论述。①主要论文有:金立人《中国教育史上的一颗明珠——“上大”的功绩、性质和特点》,《上海师范学院学报》1980 年第2 期;黄美真等《上海大学史略》,《复旦学报》1981 年第2 期;肖斌如《上海大学简介》,《华东师范大学学报》1981 年第1 期;周良书《高等学校与中国早期马克思主义大众化——以北京大学、上海大学和广东大学为例》,《马克思主义研究》2012 年第2 期;邵雍《瞿秋白与上海大学》,《江苏师范大学学报》2015 年第2 期;刘长林、刘强《论国民党与上海大学的关系》,《上海大学学报》2015 年第4 期;杨卫民《(1922—1927)年中国共产党在上海大学的思想宣传及其启示》,《中共山西省直机关党校学报》2015 年第4 期;崔璨《上海大学的三副面孔——后五四时期知识分子的办学分歧与代际更迭》,《江淮论坛》2019 年第3 期等。本文借助政治社会学、教育社会学等理论,将上海大学置于风云激荡的时代背景下审视,探讨中共早期干部培养机制的形成路径与特点,以期为今人提供可资借鉴的历史意义和启悟。

中国共产党成立后,各项工作亟待展开,人才的造就和培养更为当务之急。中共在上海发展组织、培养人材的一个主要途径即为通过办学,如外国语学社和平民女校,招收青年学子,经过一定时段的学习发展入党,或遴选去苏,或派赴实践,但都属短期培训性质,未成体系和规模;中共亦试图在上海高校开展建党活动,然而成效并不明显。②罗苏文:《1920—1927 年国共两党在上海的政治影响》,《上海研究论丛》第4 辑(下),上海社会科学院出版社,1989 年,第145 页。1922 年10 月东南高等专科师范学校爆发学潮,改组为上海大学。中共藉此机会,以鲜明的办学特点、新颖的培养方式、雄厚的师资力量,将其打造成名符其实的“红色学府”,并且对中共的人才干部培养机制进行了富有成效的积极探索,为随后的发展奠定了深厚的基础。

一、理论学习与党性教育并重

重建的上海大学机构健全,学制完善,虽然因频繁的政治活动,学生流动性较大,因而其学制在当时的大学教学体系中是比较特殊的,但总体而言,在风云激荡的时代,上海大学(以下简称“上大”)为青年学子们提供了难得的系统、深入的学习机会,也为中共自主培养更多的政治人材提供了可能。

从成立伊始,“上大”即有着与众不同的办学方向和特殊性质。中共中央一开始就对“上大”的工作极为重视。“上大”的经费名义上由国民党中央补助,①1924 年1 月国民党第一次代表大会议决每月补助“上大”1000 元为办学经费,见王家贵等编著:《上海大学1922—1927年》,上海社会科学院出版社,1986 年,第124 页。孙中山担任名誉校董,校长于右任赞成国共合作,认为中共“多青年,有主张,能奋斗之士”,②中共上海市委党史研究室:《1921—1933:中共中央在上海》,中共党史出版社,2006 年,第80 页。但对学校事务只是挂名,“不管事”“不做实际工作”;副校长邵力子身跨国共两党,在上海很有名望。③《阳翰笙同志的回忆》,王家贵等编著:《上海大学1922—1927 年》,第84、79 页。因此,实际上,上海大学“教职员工的任务,学生的教学和工作,都由党中央讨论”。④刘锡吾:《有关上海大学的情况》,《中国共产党干部教育研究资料丛书》第2 辑,中国人民大学出版社,1989 年,第362页,转引自:张玉菡:《浅谈建党时期党在上海的革命干部学校》,中共“一大”会址纪念馆等编:《上海革命史资料与研究》(3),上海古籍出版社,2003 年,第188 页。虽然当时中共领导人陈独秀因故未能直接执掌校务,但他亲自参与了相关工作的安排和筹划,选派党的干部去上大工作。⑤中共上海市委党史研究室编:《中国共产党在上海(1921—1991)》,上海人民出版社,1991 年,第45 页。共产党人邓中夏担任总务长,同为共产党员的瞿秋白担任教务长、社会学系主任,他们为新建的上海大学制定了系统的办学方针和教学规划。邓中夏为上海大学制定的宗旨是“养成建国人才,促进文化事业”,⑥《上海大学章程》(1923 年)。他在《上海大学的使命》一文中明确指出:“上大学系虽杂,而各欲以所学从多方面企图建国目的的完成则一,只此一片耿耿孤忠,是我们大多数教职员和学生所不能一日忘的,所努力从事的,这便是和别的大学不同的地方,也便是上大的使命。”⑦A.S.(邓中夏):《上大的使命》,王家贵等编著:《上海大学1922—1927 年》,第152 页。

1920 年代的上海大学是国共统一战线旗帜下由中共直接领导的培养革命人才的高等学校,因此也是大革命时期中共在上海活动的中心。1923 年,“上大”成立了党小组,称中共上海地委第一小组,有党员11 人,占上海党员人数的1/4;1925 年成立中共上海大学支部,是全市学校系统唯一的一个党支部;1926 年3 月改为中共上大独立支部,直属上海区委领导,有党员61 人。⑧王家贵等编著:《上海大学1922—1927 年》,第137、139 页。而且陈望道、瞿秋白等众多学养深厚的理论家、教育家齐集上大,“党对上海大学非常重视,瞿秋白离开上海大学到党中央工作后,为了深入上大,还出席一个小组的会议指导工作(大约在一九二五年上半年)”。⑨⑪《高尔柏同志的回忆》,王家贵等编著:《上海大学1922—1927 年》,第87 页,第87 页。“上大”的党组织生活也比较规律且较为严格。据杨尚昆回忆:“每逢星期六都要开一次党小组会,由组长讲形势,每个党员都要汇报自己在这个星期读了什么书,有什么缺点。”⑩杨尚昆:《杨尚昆回忆录》,中央文献出版社,2001 年,第20 页。高尔柏也曾回忆:党员的组织生活内容是丰富的,一般有:学习革命理论,学习国内外时事,学习党的政策,布置革命工作,讨论学校工作,讨论发展对象等,以及其他有关的事。那时学习革命理论的书籍,主要是陈望道译的《共产党宣言》和布哈林的《共产主义ABC》,以及其他由区委指定的资料。支部和小组每次开会,总要布置革命工作,特别是在历次运动中,有时来不及开会讨论,就由支部布置下去。⑪《高尔柏同志的回忆》,王家贵等编著:《上海大学1922—1927 年》,第87 页,第87 页。类似支部生活这种特殊的“强化培训”方式具有强烈的政治社会化作用,可以增进青年学生的“集合意识”、参与意识和组织观念,灌输新兴的政治价值,对于提高政治人才的理论素质和思想觉悟,其作用是不言而喻的。

二、注重社会科学的教学内容

上海大学创办之始,设立了“文学”与“美术”两科,以后根据形势发展,陆续添设政治学系、经济学系、法律学系、商学系、教育学系等。“上大”的课程设置尤其偏重社会科学,并设立社会学系。钟复光在回忆中也说:“邓中夏写信给我说上海大学在社会科学方面是独树一帜的。”⑫《钟复光同志的回忆》,王家贵等编著:《上海大学1922—1927 年》,第106 页。“上大”注重社会科学的教学和研究,是五四时期中国社会变革由器物到制度,最后深入到文化内核、国民性的结果,即如瞿秋白在《现代中国所当有的“上海大学”》一文中说:“可见当时中国社会生活受外来的影响,骤至复杂,求解释它的需要,已经非常急迫。由浮泛的表面的军事技术之改进,而不得不求此技术之根源于自然科学数理科学;由模仿的急功近利的政治制度之改变,而不得不求此种制度之原理于社会科学。”“切实社会科学的研究及形成新文艺的系统——这两件事便是当有的‘上海大学’之职任,亦就是‘上海大学’所以当有的理由。”①瞿秋白:《现代中国所当有的“上海大学”》,黄美真等编:《上海大学史料》,复旦大学出版社,1984 年,第1、2 页。因此,社会学系所设必修课目有:社会学原理、社会学通论、社会学史、中国社会变迁史、西洋社会变迁史、东亚各国社会变迁史、社会进化论、现代社会、社会问题、劳动问题、妇女问题、社会主义史、社会心理学、经济学及经济史、政治学及政治学史、法律学及法律学史、历史哲学、生活哲学、人类学及人种学、统计学、罗马法、中国近百年史、西洋近百年史、第一种外国语。②《民国日报》1923 年6 月19 日,见《20 世纪20 年代的上海大学》上卷,上海大学出版社,2014 年,第62 页。可见,“上大”注重社会科学这个特点既是主持校务者认识的深化,亦契合了青年学生改造社会、了解国情的迫切需求。

“上大”还通过举办暑假读书会、夏令讲学会、学术讲座等各种方式,多途径宣传革命理论、开展社会教育。1924 年暑期组织的夏令讲学会,其中7 月7日第一周所讲内容及主讲人有:新经济政策(瞿秋白),美学概要(陈望道),妇女问题(陈望道),全民政治(何世桢),三民主义(戴季陶),比较婚姻法(孙祖基),人生哲学(董亦湘),中国宪法史(邵力子)。“上大”举办的夏令讲学会内容丰富,切合实际,③7 月14 日第二周:中国外交史(叶楚伧),帝国主义(李春蕃),诉讼常识(何世桢),注音字母(吴稚晖),世界语(胡愈之),五权宪法(刘一清);7 月21 日第三周:唯物史观(董亦湘),教育问题(杨贤江),租税原理(李权时),中国农民问题(萧楚女),外交问题(萧楚女);7 月28 日第四周:劳动问题概论(施存统),中国政治经济状况(恽代英),青年问题(杨贤江),中国劳动问题(邓中夏),各国劳动状况(刘伯伦);8 月4 日第五周:合作概论(张廷灏),合作史略(张廷灏),消费合作(毛飞),信用合作(许绍棣),农业合作(许绍棣),商业常识(张子石),国内汇兑(张子石),商业政策史(凌瑞拱),簿记(邹安众),心理学概论(阮永钊)。8月11 日第六周:进化论(周建人)、科学方法论(韩觉民),无线电概论(缪斌),夏令卫生(董翼荪),抵抗治疗法(高野,日本人)。参见《上海大学大事记及其他》,王家贵等编著:《上海大学1922—1927 年》,第125—126 页。学生反映很有收获,“我自己感到参加这次讲学会后,思想境界高了许多。……总之,讲学会培养了一批干部”。④《姜长林同志的回忆》,王家贵等编著:《上海大学1922—1927 年》,第113 页。上大还经常邀请国共两党著名人士及社会名流前来举办各种讲座,如1923 年4 月15 日李大钊到校演讲《演化与进步》,4 月29 日汪精卫演讲《集权与分治》,5 月13 日马君武演讲《国民生计政策》。⑤《上海大学大事记及其他》,王家贵等编著:《上海大学1922—1927 年》,第121 页。校外的党员干部、团员和积极分子在上大旁听很多。据《上海工部局警务日报》1924 年12 月2日记载:在过去几个月中,中国布尔什维克的活动是显著地恢复了,这些过激分子的大本营是西摩路132 号上海大学。上海大学的教授可认为共产党员,而且在影响学生也具有这种政治信仰。《警务日报》12 月10 日又载:上大约三百学生都将教育成为共产党的宣传者。①韩罗以、吴贵芳编译:《上海工部局警务日报(Police Daily Report)资料摘录(1920 年1 月至1924 年12 月)》,中共“一大”会址纪念馆、上海革命历史博物馆筹备处编:《上海革命史资料与研究》(6),上海古籍出版社,2006 年,第685—686 页。可见,中共以上海大学为中心的革命理论宣传的影响力、辐射力是巨大的。

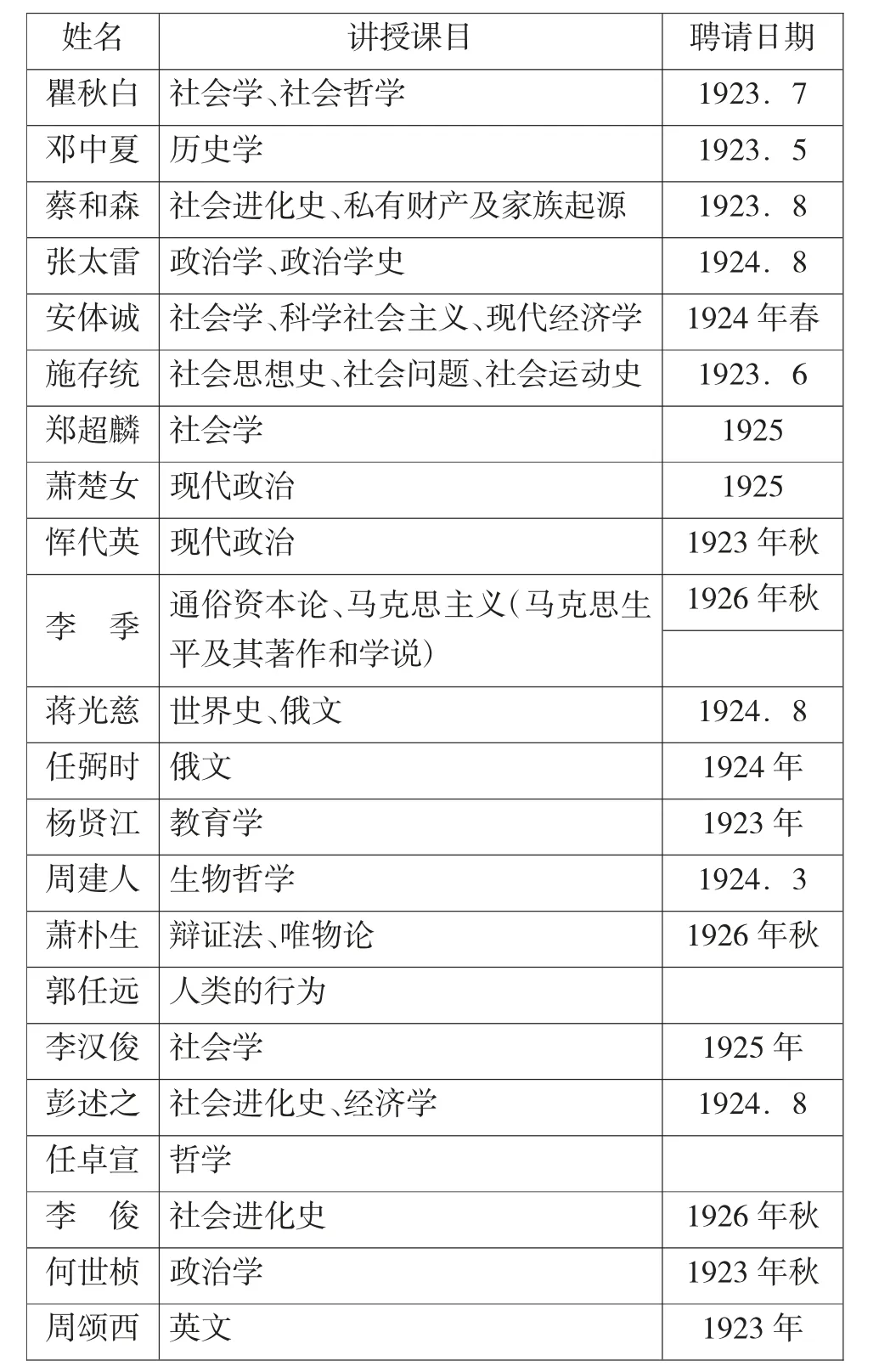

表1 上海大学社会学系部分教授及课程表⑥王家贵等编著:《上海大学1922—1927 年》,第142 页。

三、独具特色的师资和生源

“上大”的师资配置可谓力量雄厚,名师荟萃。除邓中夏、瞿秋白、陈望道等人外,还有蔡和森、恽代英、张太雷、任弼时、萧楚女等共产党人相继担任教职,从而使“上大”以“革命学说、革命理论之渊薮”而闻名,这一点对政治人才和革命干部的“养成”是至关重要的。如此众多的中共负责人都在上大任课,而且其中不少人是五四运动的学生领袖、新文化运动的骨干,他们的身份使学生油然而生敬意,从而对其宣传产生认同感。心理学理论认为,宣传者的个人特点与人格魅力在很大程度上会影响听众主观上对口头宣传的领会。瞿秋白是党内公认的理论权威,他讲的“社会学”就是马克思主义的辩证唯物主义和历史唯物主义的哲学,蔡和森讲的“社会发展史”就是恩格斯的“家庭及私有财产的起源”,恽代英讲“国际政治与国内政治”,张太雷讲英文版列宁写的“帝国主义论。”陈望道讲的是俄国革命文学,“以上课程对我们启发很大,他们的学术水平都是第一流的,而且又是党中央的领导人,各方面的水平都很高”。②《阳翰笙同志的回忆》,王家贵等编著:《上海大学1922—1927 年》,第80 页。在“上大”革命氛围的影响和感召下,青年学生激发而生的爱国热情在现实的政治运动中产生了巨大的能量。

上大的教育者不仅运用“真理的力量”,予以学生系统全面的理论和专业学习,并且结合时势,将为国为民牺牲奉献的责任感和使命意识灌输给学生,极大地推进了其政治社会化的进程。政治社会化是个人获得政治信仰、提高政治素质、增进政治认同的一般途径。政治社会化过程中,教育者通过各种途径,采用多种形式宣传和传播各类知识,目标是帮助受众接受某种特定的政治信仰、政治行为规范。“上大”邓中夏、瞿秋白等“身份多重”的教师们利用大学讲台这个阵地,“将素日研究的成果,从历史上推演下来的结论,从实际社会现象与社会活动中抽象出来的理论”,③张士韵:《中国民族运动史的上海大学》,黄美真等编:《上海大学史料》,第34 页。寓于课堂教育之中,而学生在这些信息和观念的多次反复作用下,有意无意、直接间接地形塑其政治意向,逐渐形成自己的政治情感,并将其内化为自己的价值观念,从而最终确定自己的政治信仰和立场,完成政治社会化的核心环节——“政治情感的社会化”(political affective socialization)。

政治人才自身的素质也是至关重要。20 世纪初年,在民族危机、社会矛盾日亟的情势下,对于“青年”这一新的阶层的社会期待逐渐高涨,从梁启超的“少年论”,到陈独秀新文化运动的宣言书《敬告青年》,“青年”作为一种新的角色类别,被赋予“救亡图存”的特殊使命。经过五四风潮的洗礼,学生的使命感、责任意识大为增强,开始登上历史舞台,展示自己的力量。与上海其他高等学府的不同之处在于,“上大”的生源来自全国各地,他们或为反抗包办婚姻,或追求新式教育,殊途同归而来到上海。生活经历、时代风潮的影响,使他们具有更强烈的追求进步的倾向,政治上的表现也更为积极。阳翰笙曾回忆说:“我在北京时,陈毅同志就介绍我读了《共产党宣言》,还读了一些其他马列的书。那时我和其他青年人一样,有革命的热情,也有革命的思想,所以让我进了插班,是上海大学社会学系的第一班。”④《阳翰笙同志的回忆》,王家贵等编著:《上海大学1922—1927 年》,第84 页,第84 页。因此,上大学生除了学习革命理论之外,很多人都关心政治形势的发展,读报纸、读《向导》、读《新青年》,更为普遍现象。⑤薛尚实:《回忆上海大学》,黄美真等编:《上海大学史料》,第95 页。虽然上大的办学条件很差,萧楚女有两句话形容是“晨听马桶音乐,午观苍蝇跳舞”,⑥《阳翰笙同志的回忆》,王家贵等编著:《上海大学1922—1927 年》,第84 页,第84 页。加之外地籍学生占绝对优势的生源结构,所以被一些学生蔑称为“野鸡学校”,或嘲笑为“弄堂大学”。⑦关于外地学生心理结构与上海文化心理环境冲突的分析,参见张济顺:《论上海政治运动中的学生群体(1925—1927年)》,《上海研究论丛》第4 辑(下),第107 页。但愈是如此,愈成就了上大的名声,使上大从“向不著名之学校,一变而崭露头角”,“已为一般社会人士认为新文化指导者”;⑧中共上海市委党史研究室著:《1921—1933:中共中央在上海》,第81 页。而且相比其他学校,各地来沪青年考进上大也相对容易,“先问你的家庭出身、经历,干过什么,越穷越苦的学生越要收。读过中学,毕业和没有毕业的都要”。①《阳翰笙同志的回忆》,王家贵等编著:《上海大学1922—1927 年》,第84 页。“决定教育成功的因素,不在于语言的天才、数学的头脑或者实用的本领,而在于具备精神受震撼的内在准备”,②雅思贝尔斯:《什么是教育》,邹进译,三联书店,1991 年,第109 页。对于这些进入上海大学、有进步思想倾向的青年学生来说,他们具备了“精神受震撼的内在准备”,加之“上大”党员及支部的着意培养,如上大支部工作报告中提及其接近同学、观察同学的办法,③接近同学及方法:a 每周与同学谈话一次,b 应切实明了认识各同学的实际情形:1、何省人?2、在上大何系、何级?3、入何团体?4、担任何项工作?5、思想如何?——提出关于工作及理论的问题来讨论,6、工作成绩如何?7、同学对本校的意见如何?观察同学:a 对外活动:1、是否有能力?2、在青年团体中是否可作理论的宣传?3、在青年团体中是否可起作用?4、是否可发展组织?b 对内:1、是否忠实?2、是否执行通告?3、是否可服从纪律?4、是否明了组织……等。见《上海大学特别支部工作报告》,《20 世纪20 年代的上海大学》上卷,第473 页。可见在上大学生中严格缜密地选拔“苗子”是其工作重点之一,因此,“在这些青年学生中发展党团员比较容易些”。④《高尔柏同志的回忆》,王家贵等编著:《上海大学1922—1927 年》,第88 页。

四、“往民间去”的实践路径

“上大”位于上海,即意味着学子们身处中国最为开放、自由的社会空间。大革命时期的上海,新思潮风起云涌,民族矛盾交错,社会冲突频仍,可谓是“一切国民运动与社会运动的中心”。风云变幻的斗争实践为政治人才的培养成长提供了社会“养分”和“土壤”,可以说,这一时期,举凡上海的重大政治事件,几乎都有“上大”师生的参与。

“上大”之所以人才辈出,很大程度上得益于其师生频繁参与当时的社会政治活动,在实践中得到砺炼,获取政治认知,从而成为其政治社会化的基础和起点。五四运动中形成的“往民间去”“与劳工为伍”的实践路径,为后继青年学生参与社会改造指明了方向。“上大”亦大力提倡理论联系实际的学风,特别注重“读活的书”。所以上大的师生“他们鄙弃那讲坛上高谈阔论的教授,和学而不行的大学生,认为那只是把学问储藏起来作为自己个人生活的资本的凉血行为”。⑤张士韵:《中国民族运动史的上海大学》,黄美真等编:《上海大学史料》,第33 页,第33 页。学生们通过革命实践不断加深对中国社会本质的认识,更加自觉地投身于反对帝国主义侵略和军阀统治的革命洪流。当时一般大学都标榜“大学生不宜干预政治”,“上大”则不然,对此邓中夏说:“有人疑心上大不是超然派,因为他内中有政党的组织。诚然不错,上大内中确有政党的组织,上大确然不曾象有些无头脑的或反革命派的学校禁止学生加入政党和开会。但是上大同人为了要建国,自然不能不相信需要一个以建国为职志的政党,所以实在有不少的人加入了政党。”⑥A.S.(邓中夏)《上大的使命》,黄美真等编:《上海大学史料》,第183 页。

“上大”独特而富有时代特点的教学方式被学生称为“在上大以前同以后从未见过的具有活生生的动力与集体性的教育”。⑦张士韵:《中国民族运动史的上海大学》,黄美真等编:《上海大学史料》,第33 页,第33 页。生动丰富的校外活动成为“上大”教学内容的一个重要组成部分。“上大”的学生平日除了上课就是参加社会活动,办平民学校、出版刊物、筹款募捐、游行示威等等,这些在实践中获得的政治认知和素质能力是青年学生从事政治活动、施行政治抉择的思想和心理基础。如邓中夏就经常带着学生到工人中去宣传动员,“我们帮助办工人夜校,上大的学生轮流到工人夜校去教书。……我们这些学生在罢工时期帮助工人写传单、写标语、写口号,并且还教工人自己写”。⑧《阳翰笙同志的回忆》,王家贵等编著:《上海大学1922—1927 年》,第81 页。这表示出上大的教师们“并不愿意一天到晚坐在讲坛上死教学生,他们也很知道大学生——尤其是现在中国的大学生,在研究学问之外,还有许多事要做。所以在旁的大学中的教授以为应当阻止学生,压迫学生的事,上海大学的教授却偏偏都很热心地帮助学生,指导学生”。⑨施蛰存:《上海大学的精神》,黄美真等编:《上海大学史料》,第16 页。而学生们也非常赞赏这种学术研究与社会运动相辅而行的做法,“特别是活泼民主的校风,以及社会学系的学生经常由老师带领去参观工厂和农村,这也是上海别的大学所没有的”。⑩《茅盾回忆录(六)·文学与政治的交错》,黄美真等编:《上海大学史料》,第94 页。正是因为在上海大学“有意识”的教育下,“上大”成为“五卅运动的策源地”。

1925 年的五卅运动是对成立不久的中共综合能力的一次总体考验,也是对“上大”所培养人才干部的一次全方位的检阅。正如于右任所言,“上大”是一枚强有力的炸弹,而这枚炸弹终于在五卅运动中爆发出了强大的威力。①任建树、张铨:《五卅运动简史》,上海人民出版社,1985 年,第29 页。此时,“上大”很多师生员工都参加了此次堪比“巴黎公社起义”的民族革命运动,“北有五四的北大,南有五卅的上大,而后者尤能使民族运动深刻化,直接掀动从事生产的大众的反帝狂澜,成为我民族运动史上最光荣的一页”。②张士韵:《中国民族运动史的上海大学》,黄美真等编:《上海大学史料》,第34 页,第36 页。五卅时期,“上大”许多有能力、有理论的干部被分配到上海的各个组织中去,推动了此际风起云涌的工运和学运,“上海大学是革命青年学生的据点。他们培养了一大批干部,不仅是学联的领导者,而且深入工人运动,办工人补习学校,成为点燃工人运动熊熊烈火的先锋队”。③翟作君、蒋志彦:《中国学生运动史》,学林出版社,1996 年,第116 页。

政治社会化的目标取向是塑造社会成员的政治心理,认同其主导的政治意识。上海大学“被认为是俄国布尔什维克的宣传机关”,④《上海日本商业所主席田边致工部局总董费信惇函》,黄美真等编:《上海大学史料》,第135 页。加之特殊的师生结构,决定了“上大”在培养中共干部和宣传马列主义理论方面的成效是非常明显的。政治人才的育成,首先在于“使被教育者明白了社会生活的,实际状况和其构成的原理”,继之“授与以相当的智识技能,为创造新生活的工具”,“还要使被教育者有参与社会上各种运动的机会”,“这种教育出来的青年才可以讲到‘改造社会’”。⑤钟伯庸:《本校最近设施的实况和此后进行的计划》,王家贵等编著:《上海大学1922—1927 年》,第234—235 页。通过在“上大”的理论学习和革命实践,学生们不仅学到了知识,也找到了自己的角色定位,形成了政治态度,坚定了政治信仰,很多“上大”学生被吸收参加了中国共产党。当时有学生回忆道:“从我自己来说,阶级观念和阶级斗争的观点是在上大确立的。我们在未参加革命前仅有朴素的感情,没有阶级观点。……在上大社会学系学习了马列主义理论,才树立了阶级观点的基础,……分清了敌我。上大能培养出那么多的革命骨干,这个教育是一个决定性的因素。”⑥《黄玠然同志的回忆》,王家贵等编著:《上海大学1922—1927 年》,第111—112 页。因为“上大”的学生有文化理论水平,又有实际工作经验,所以“上大在当时上海革命斗争中非常活跃”,当时一些重要的革命组织,如上海学联、全国学总、上海工商学联合会等,都有“上大”学生代表担任职务。如阳翰笙回忆:五卅运动时期,任弼时是团中央的负责人,负责青年运动,他就从上大学生会推派李硕勋、何成湘和我为代表去参加全国学联的工作,所以全国学联主要是上大学生占领导地位。上海学联也是上大学生居领导地位,高尔柏、梅殿龙都是上大的学生,又是上海学联的主要负责人。⑦《阳翰笙同志的回忆》,王家贵等编著:《上海大学1922—1927 年》,第81—82 页。

大革命时期,上海大学这所年轻而富有活力的学校以趋重社会、知行合一的新方法和新精神,铸就了青年学生和干部的内在智识和意志,成为中共的“干部储蓄部”,⑧在当时国共合作的形势下,“上大”还有很多学生被派去参加国民党工作,据高尔柏回忆:欧阳继修被派去黄埔军校当教官,秦邦宪、高尔柏、朱义权、林钧等去国民党上海市党部工作,还有象李硕勋被派去国民革命军第六军某师任政治部主任,严谦去福建东路军指挥部工作,张超被派去中国救济会工作等。见《高尔柏同志的回忆》,王家贵等编著:《上海大学1922—1927 年》,第91 页。创造性地对中共干部教育培养的方式和机制进行了探索,在中国现代教育史上占有重要的地位。“上海大学育人机制”之所以富有成效,是因缘于政治与文化的结合,是国民革命的政治和新文化运动持续发展的结果,表现出“一种活生生的坚忍不拔”的“上海大学精神”,这种精神“可以使中国民族再生,可以创造一个理想的新中国”。⑨张士韵:《中国民族运动史的上海大学》,黄美真等编:《上海大学史料》,第34 页,第36 页。