历史教学载体形式与学习范式的新探索

——师生合作开发慕课《启蒙运动十日谈》的反思

黄桂兰 王逸群

当今世界,以互联网和人工智能为标志的科技进步日新月异,使未来充满了不确定性。如何培养适应未来社会的人?近年来,国内外教育部门纷纷提出了“核心素养”的培养目标,普遍认为,具有“学会学习、终身学习、自主发展、实践创新”等核心素养的人才能适应未来社会的挑战。那么如何在中学历史教学中有效发挥学生的学习主体性和培养学生自主学习的能力?教育信息化不失为当前值得探索的路径。教育信息化的本质是运用信息技术创造新的学习文化,改变长期以来教师为中心的传统教学模式,从根本上解放师生创造力。笔者在继推出教师团队合作开发慕课《抗战的十五个瞬间》之后(已发表相关论文),①黄桂兰、俞仙芳:《瞬间与永恒:线上线下交互滋育“家国情怀”的新路径》,《中学历史地理教与学》2018 年第9 期。又尝试与学生合作共同研发慕课《启蒙运动十日谈》,进行了教学载体形式和学生学习范式的全新探索与实践,历时一年终于完成,于2019 年3 月在上海市高中名校慕课平台正式上线。在此与大家分享一下有关探索的实践体会,以抛砖引玉。

一、合作生成——载体形式的新尝试

载体通常是指能贮存,携带其它物体的事物。那么,什么是教学载体呢?教学载体是贮存、携带教学信息的载体,是教师针对一定的教学目标,在相应的教学策略指导下为传递教学内容而设计编制的教学内容的组合形式和形态。②《教学载体是一个独立的教学要素》(2014-2-16),[2019-5-30], http://www.njzhzx.net/wjyz/0f/8c/c200a3980/page.htm.因此,教材和课程等都属于教学载体。慕课属于课程,无疑也是教学载体的一种形式,而且是一种新型的教学载体。

在探索慕课教育模式的教学实践中,笔者于2017 年率领学校历史教师团队历时10 个月开发慕课《抗战的十五个瞬间》,开展了线上线下混合式教学的尝试与交互滋育学生“家国情怀”核心素养的探索,收到良好效果。在坚定信心的同时,也激发了我进一步提升慕课品质的兴趣。恰巧在2018 年上半年,笔者不经意间在微信朋友圈中看到了自己所教的高二学生在公众号LAHistory 上连续推送的文章《敢于认识,要有勇气运用你的理性·启蒙运动(上)》和《人是生而自由的,但却无往不在枷锁之中·启蒙运动(下)》,发现学生对“启蒙运动”的阐释和近代西方哲学的认识颇有思想深度,于是萌生了与学生合作开发慕课的想法。一则考虑到启蒙运动这一板块在我们高中历史教材中是重点专题内容,但是由于教材的篇幅有限和课时的限制,笔者每次上课都觉得意犹未尽;二则充分发挥学生的学科特长与学习主体性,也可以让课程更加贴近学生的认知和诉求。所以,与学生共同开发慕课,既可弥补课堂上的缺憾,也是慕课资源开发的一种全新尝试。随即找来两位学生,经过讨论,一拍即合。于是由笔者和王逸群、罗凯文两位学生共同组成了师生慕课团队。

由于笔者有过制作慕课的经验,所以对于慕课设计、脚本撰写、分镜头制作、视频拍摄等都有清晰的了解。两位学生对慕课开发完全没有概念,而且他们对高三历史教材中的“启蒙运动”专题知识结构也不了解。于是笔者前期先对他们进行了慕课开发制作的基本培训,并指导他们自主学习高三“启蒙运动”专题和相关素材,在此基础上对他们提出课程设计的目标,并要求学生围绕这些课程目标来构思课程的基本框架:一是以启蒙运动的代表人物为线索与核心;二是延伸教材内容的广度与深度;三是凸显外国语学校的特色;四是激发学生的学习兴趣。

经过一个多月的酝酿,王逸群同学提交了第一份课程方案。方案中包含11 位启蒙运动思想家:斯宾诺莎、洛克、莱布尼茨、孟德斯鸠、伏尔泰、休谟、卢梭、狄德罗、爱尔维修、亚当斯密和康德。每个人物的内容板块都分为人物生平和学术成就两个部分,采用中英文介绍结合的方式呈现,用英文介绍人物生平,而人物的学术成就可能晦涩难懂,基本采用中文介绍。同时,方案希望通过介绍人物的轶闻趣事和课前提问的方式来激发学生的兴趣。

收到学生的这第一份课程方案,说实话,感到很惊喜。我及时对他给予了高度肯定和鼓励,同时也提出了进一步修改的意见:第一,要梳理出启蒙运动时期的主要思想流派,然后选择各流派有典型代表性的启蒙思想家,并能通过他们勾勒出启蒙运动时期的主要思想概貌;第二,准确把握每个典型代表人物的核心思想,再去寻找有趣的切入点,人物的轶事或笑话必须与他们的思想主张相联系,而不是为讲故事而讲故事,否则很生硬,也没有突出主题;第三,主要采用中文介绍方式呈现,在必要时可采用外语(包括英语、德语、法语等),如思想家的名言、核心思想的关键词等。

就这样,又经过一个月的反复多次来回讨论与修改,师生团队决定:

首先,在慕课的课程内容方面,在高中历史教材内容的基础上适度扩展。在高中历史教材中,关于启蒙思想家的政治构想和主张介绍相对全面,但是在哲学方面的内容介绍几乎未提及,学生可能只知道书本上提及的几个哲学家的名字,却不了解他们的哲学思想。于是我们讨论决定将慕课内容主要集中在启蒙运动时期的哲学思潮与政治思潮两大领域,尽可能采用原始文献进行深入解读,以便学生更透彻地理解思想家的主张。

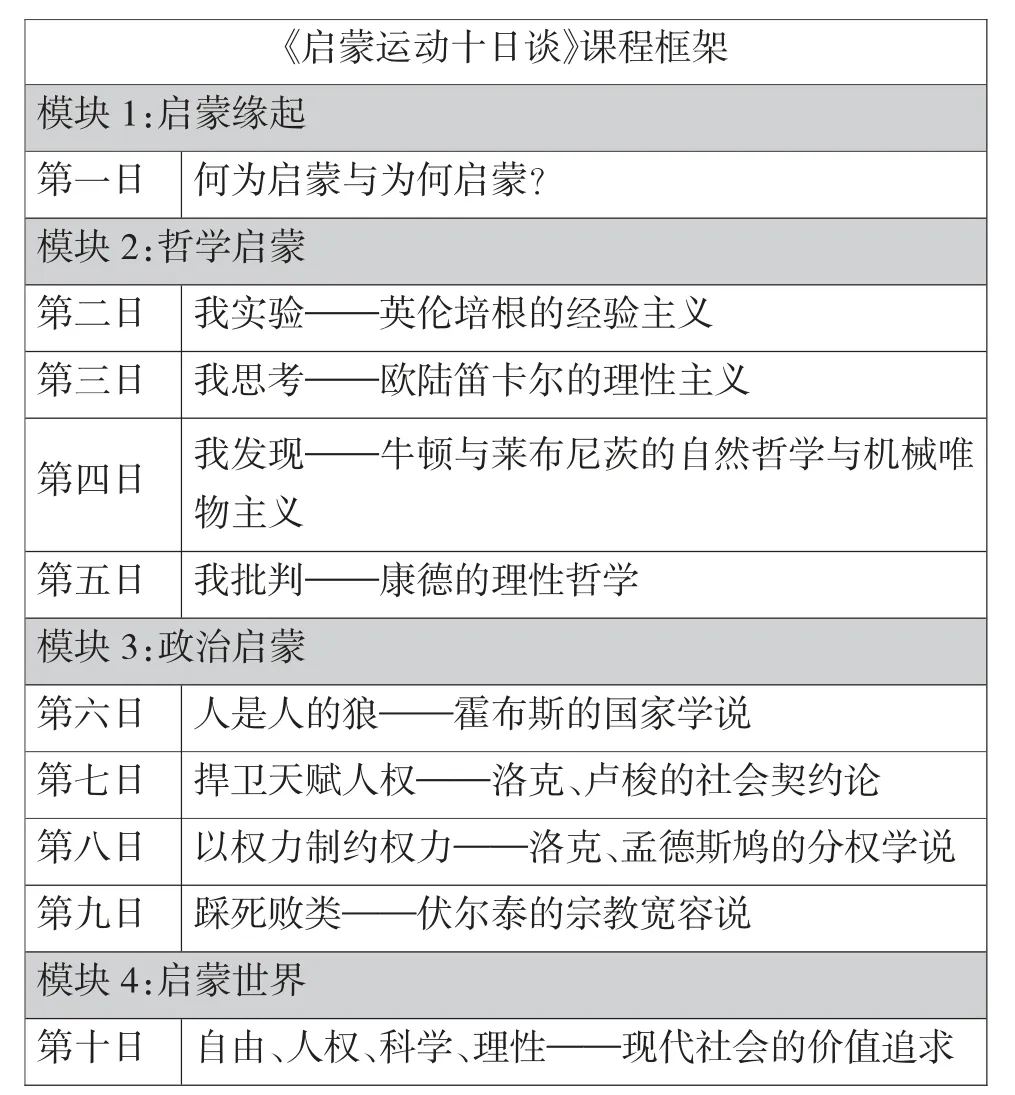

其次,在慕课的课程结构方面,清晰地勾勒出启蒙运动的概貌。经过精心筹划,我们决定将慕课的结构定为四大板块——启蒙缘起、哲学启蒙、政治启蒙和启蒙世界。在这四大板块中,通过介绍10 位具有典型代表性的启蒙运动思想家和他们的主张,聚焦启蒙运动的内涵、时代特征、重要思潮以及对于现代社会的巨大影响,使学生得以从更加全面的视角认识启蒙运动,感受启蒙运动代表人物身上孜孜以求的科学探究精神和寻找构建理想社会良方的社会责任与使命感;认识到启蒙运动的精神“自由、民主、科学、理性”等理念成为现代社会世界各国人民的普遍价值追求;理解人类历史上的思想解放运动既是社会综合因素的产物,同时又极大地推动了人类社会的进步。

再次,在慕课的呈现方式上,采用师生对话方式。为了防止同学面对各种思想和“主义”感到过于枯燥或是难以理解,师生团队决定以轻松愉悦的师生对话方式,并采用问题驱动式切入,以激发学生学习慕课的兴趣。考虑到学生学习慕课课程的周期不宜过长,我们讨论决定设置为10 课的内容,于是也就诞生了《启蒙运动十日谈》的课程名称。

《启蒙运动十日谈》课程框架模块1:启蒙缘起第一日 何为启蒙与为何启蒙?模块2:哲学启蒙第二日 我实验——英伦培根的经验主义第三日 我思考——欧陆笛卡尔的理性主义我发现——牛顿与莱布尼茨的自然哲学与机械唯物主义第五日 我批判——康德的理性哲学模块3:政治启蒙第六日 人是人的狼——霍布斯的国家学说第七日 捍卫天赋人权——洛克、卢梭的社会契约论第八日 以权力制约权力——洛克、孟德斯鸠的分权学说第九日 踩死败类——伏尔泰的宗教宽容说模块4:启蒙世界第十日 自由、人权、科学、理性——现代社会的价值追求第四日

二、学生中心——学习范式的新探索

“以学生为中心”最初是作为教育方法领域的概念为杜威理论所支持,后经过卡尔·罗杰斯的发展成为一种学习理论。20 世纪后半叶,随着建构主义理论的兴起以及高等教育大众化和现代信息技术的迅猛发展,“以学生为中心”不再仅仅是一种教学方法,一种学习理论,而逐渐成为一种学习范式。英国学者拉斯特(C.Rust)也表示,“有一种范式的转移,从关注‘教’转向关注‘学’。①刘海燕:《向“学习范式”转型:本科教育的整体性变革》,《高等教育研究》2017 年第1 期。

由此可见,学界普遍认为“以学生为中心”为一种“学习范式”的转型。那么何为“以学生为中心”?欧洲学生联合会(EuropeanStudent Union,ESU)认为“以学生为中心的学习”是通过教师革新教学方法,促进学生在与教师和同伴的积极互动中进行学习,把学生看作是学习过程的主体,对自己的学习负责,着力培养学生的问题解决能力、批判性思维能力和反思能力。②刘海 燕:《向“学 习范式”转 型:本科 教育的 整体 性变 革》,《高 等教 育研 究》2017 年第1 期。

笔者也正是基于以上教育理念,建立“学生—学生、学生—教师”的学习共同体,开展了师生合作开发慕课《启蒙运动十日谈》的尝试。两位学生参与了慕课开发制作的全过程,充分发挥了学生的主体性,同时更加关注到学生的课程体验和感受,对于笔者和两位学生而言也是一种全新的尝试和挑战。当然,这一“学习范式”的优势也是显而易见的:

1.学生参与慕课开发,可以确保课程内容贴近学生需求

慕课的受众主要是学生,因此慕课是为学生服务的,能够保证学生在慕课学习后得到最佳的学习效果也是慕课制作的重要目的。为此,笔者充分倾听了学生关于“启蒙运动”的认识,以及对于本慕课课程的期待,故在课程内容的选择、课程结构的安排和脚本撰写的语言等方面,尽可能地贴近学生的真实诉求。一般而言,在传统的教学模式中,老师以课内知识为基础进行课程设计,这自然是专业的。而学生的参与则可以将慕课内容与其课内学习的其他科目知识相结合,带来完全不同的角度,进一步提升课程的整体效果。例如,在《第二日:我实验——英伦培根的经验主义》内容设计中,学生灵活运用古文中学习到的“鱼乐之辩”解释了种族假象,避免了枯燥的定义;在《第三日:我思考——欧陆笛卡尔的理性主义》设计中,学生从高中已学习过的几何学切入,让同学能够在更高的层面上审视自己学过的知识,真正做到融会贯通。

2.慕课以师生对话的形式呈现,可以激活学生思维的创造性

传统慕课,一般是老师讲授、学生听讲的单一教学模式,而本慕课借鉴“苏格拉底产婆式教学法”以老师与学生进行自由对话的形式进行呈现,主讲有时是老师,有时是学生。每一日的课程设计基本上是从某话题切入,以问题驱动,在学生提出疑问、教师进行解答的对话中习得知识。甚至有时是采用师生角色互换,由教师来提问,学生则分析解答。这种新式的课堂模式避免了简单的知识灌输,更有利于引导学生的思维走向,帮助学生自主思考,激活学生思维的创造性。

以下摘录《第二日:我实验——英伦培根的经验主义》的对话片段:

王逸群:说到培根,我们都知道那句名言:“知识就是力量,法国就是培根。”

黄老师:诶,法国就是培根是什么意思?

王逸群:因为培根英文名是“Francis Bacon”嘛。

黄老师:原来是谐音啊,不过大家要注意,培根可是英国人,不是法国人啊。

……

黄老师:除此之外,还有人与人在交流中因为语言的不准确,产生的错误理解。培根称之为市场假象。你有看到过类似的例子吗?

王逸群:我倒知道中国古代的一个成语叫“穿井得人”。本意是“打井后如同得到一个人的劳力”,因为语言的不准确,被认为是“从井中挖出了一个人”。这不正是语言不准确带来的误解吗?

黄老师:的确如此。现在的语义学、语言哲学这类学科,就是为了消除语言的误解。

3.参与撰写脚本,可以激励学生自主探究、深度学习

团队中的三个人根据各自所长进行了脚本撰写的分工,哲学启蒙板块的五日谈主要是在笔者指导下由两位学生撰写。为此,学生在撰写过程中,反复研读启蒙思想家的代表作,如笛卡尔的《方法论》、莱布尼茨的《单子论》、威尔逊的《启蒙运动百科全书》、康德的《任何一种能够作为科学出现的未来形而上学导论》、洛克的《政府论》等等。通过大量阅读与整理,有利于培养学生自主探究与深度学习的关键能力。

4.发挥学生的外语优势,凸显外国语学校特色

作为外国语学校的高中学生,他们除了学习英语,还选修了德语等二外。因此,笔者指导他们发挥语言优势,查阅了大量英文和德文的思想家的原版文献史料,在脚本撰写的设计中,可以直接引用外语文献资源,并在慕课拍摄中鼓励他们用英文、德文来解读思想家的主张。一则直接解读一手文献史料,能帮助学生形成更为正确的历史解释;二则用外语解读历史可激发学生的学习兴趣。以下摘录引用的外文片段:

王逸群:那我就用康德关于启蒙运动的阐释来结束第一课的学习吧。

(大意是:启蒙就是人类脱离自己所加之于自己的不成熟状态,不成熟状态就是不经别人的引导,就对运用自己的理智无能为力。当其原因不在于缺乏理智,而在于不经别人引导就缺乏勇气与决心去加以运用时,那么这种不成熟状态就是自己所加之于自己的了。因此,“敢于认识!要有勇气运用你自己的理性!”就是启蒙运动的箴言。——康德《什么是启蒙?》)

三、教学相长——慕课改进的新认识

慕课的理念是做到“任何人、在任何时间、任何地方能学到任何知识”。自从2012 年被引进到中国,慕课(MOOC)这种新颖的教育模式就因其可以分享优质的教育资源、跨越时空的师生互动、提升学生的自主性和学习效率而受关注。与此同时,在实践中慕课学习的“短板”也逐渐显露:课程完成率低、内容碎片化、评价难以到位,特别是教学中无法实现对学生高阶思维进行培养,观看视频无法取代课堂教学过程中的交流与碰撞、互动与分享,预设与生成等,而这些正是课堂教学过程中最精彩、最有价值的部分。

本次慕课制作可以说是一次全新的尝试,不论是学生参与慕课资源开发,还是师生对话的教学呈现形式,在此前的慕课乃至传统课程中都鲜有先例。经过这一次载体形式与学习范式的全新尝试与实践,我们发现师生合作开发慕课资源使得慕课这一新的教育模式的优势得到了进一步放大,慕课学习的“短板”在一定程度上得到弥补,特别是师生在这样的合作与历练中获得共同成长。

随着大数据技术、机器学习、深度学习不断发展,教育将进入人工智能时代,通过这次实践,我对未来的教育也有了更新的认识:

关于学习。从知识的习得转向思维的训练,从被动强迫式的灌输转向主动有意义的建构,从浅表零碎信息的获取到深层复杂智慧的掌握,每个学习者将有不一样的学习路径。

关于教学。教学的重心将不再是传播知识,而是将回归到人格塑造、知识运用和创新能力培养等上。

关于组织。促进思维碰撞、情感交流的学习共同体将成为主流,混龄学习将成为常态。

关于资源。由标准化静态呈现向个性化动态生成变迁,学习者也是生产者,人人生成并通过网络交互拓展、聚集与嬗变,并精准推送分享。

关于评价。实现对学习者学习行为做出精准的学习分析,达成对学习者个性化的评价。

据此,我认为未来的教育变革对我们教师提出了更高的要求,我们每一位教师都应该做出积极的改变。通过这次慕课的实践与反思,我更坚信正如英国语言学家雷·克里弗德所说的那样:“科技不能取代教师,但是使用科技的教师却能取代不使用科技的教师。”