战时日本中国史学界的一个侧面

——对《异族统治中国史》成书的考察

王 萌

太平洋战争后期,由日本中国史学者宫崎市定等人起稿、东亚研究所编撰的《异族统治中国史》出版问世。在日本面临的战争形势日益严峻,国内出版纸张供应日渐紧张的情况下,这本400 余页历史读物的出版对于当时的日本军政当局而言,其意义非同一般。正如编者在序言中所写道的:

大东亚共荣圈的终极问题可归一为中国问题的解决,此处所谓“中国”之情况,可以想见扮演了重大的角色,自然过去对中国统治的历史,在民族对策的考察上,启示我们诸多重要的教训。其中就异族统治中国的事迹,愈发占有很大的比重。①東亜研究所:《異民族の支那統治史》,東京:大日本雄弁会講談社,1944 年,序,第1-2 頁。可见,这里所谓“异族”的说法具有强烈的隐喻性。也不难理解,《异族统治中国史》编写与出版的目的,主要是为日本军政当局对中国的殖民统治提供历史借鉴。约廿载后,《异族统治中国史》为我国学界所译介,译者在前言中将之视为日本军国史学的典型,对其所持的异族统治中国论予以严厉的批判。另一方面,也正如译者所提到的,该书对于战后包括日本在内的海外中国史学界产生了相当的影响,“我们特地译出此书,以便国内史学界了解当前国际范围的史学战线上的斗争”。②东亚研究所:《异民族统治中国史》,韩润棠等译,商务印书馆,1964 年,前言,第4 页。近年来,我国学者认为,美籍德裔汉学家魏特夫所提出的著名的“征服王朝论”,追溯其渊源,也明显承袭了日本学者的异族统治中国论之观点,反映出这本读物的一些视角与观点对于战后海外史学界确具相当的影响力。参见宋德金:《评“征服王朝论”》,《社会科学战线》2006 年第5 期,第82 页。《异族统治中国史》作为军国时代日本中国史学界的产物,将“异族”——北方少数民族与汉族置于“统治”与“被统治”的对立层面,历来不乏对其学理上的批判声音。①例如费孝通先生从考古学、社会学、人类学、民族学的角度很好地诠释了中华民族多元一体格局的形成,是我国学界最有力的回应之一。参见费孝通等:《中华民族多元一体格局》,中央民族学院出版社,1989 年,第1—36 页。而台湾学者郑钦仁则指出,日本学界自白鸟库吉开创北亚史研究以来,对于中国王朝中非汉民族所建立政权之研究,已相当留意。《异族统治中国史》作为一本系统的著作,其所用的“异族”概念,是站在汉族立场上之用语。参见郑钦仁:《序言》,郑钦仁、李明仁编译:《征服王朝论文集》,(台北)稻乡出版社,1999 年,第2 页。但我们也发现,该书的成书过程却很少为学界所论及。笔者认为,由诸多日本中国史学者集体写作、东亚研究所主持下的《异族统治中国史》的成书,本身或许能够反映出战时日本知识精英与军国体制之间互动的一些实相,有助于我们从侧面了解当时日本中国史学界的学术取向。

一、东亚研究所的委托课题

1937 年7 月抗日战争全面爆发,日本进入战时体制时期。日本军政当局将企划厅与资源局合并,成立直属于内阁的企划院,以之统筹规划日本的综合国力。1938 年9 月1 日,日本军政当局于企划院之下特别设立一所“国策”调查研究机构——东亚研究所。在东亚研究所的开幕式上,总裁近卫文麿指出该所成立之意义:“一国之国策必须置于坚实的科学研究之上,本研究所的使命即在于探求科学的依据。在此觉悟之下,本所将从各方聚集我国东亚问题研究的精锐学者,踏出研究调查的第一步”。②《東亜研究所総裁近衛文麿の挨拶》,1938 年9 月1 日,《東亜研究所設置に関するもの》,資00273100,日本国立公文書館蔵。不同于满洲铁道株式会社调查部、东亚同文书院等老牌调查研究机构,东亚研究所的调查研究更强调与国家政策的关联性,“重要的是将所有的调查研究重点置于与帝国关联者,即研究在作为调查对象的地区,为使东亚民族实现大同团结,帝国对之加以指导引领的可能性及其方法论”,“在对民族、风土、历史、宗教等调查研究之际,不要徒然眩惑于眼前的现象,而要深刻地探究其由来之所在并洞察将来”。③《東亜研究所調査研究要領案》,1938 年6 月1 日,《東亜研究所設置に関するもの》,資00273100,日本国立公文書館蔵。基于如上调研方针,东亚研究所不仅设立若干部门开展各种常规调查,而且“为使各种调查研究更为深入,以求利用广泛的官民智慧及与其他调查研究机构的合作开展更为完善的综合性调查研究”,④《東亜研究所設立趣旨》,《学術関係雑件》(第三巻),I-1-3-0-6_003,日本外務省外交史料館蔵。制定了独特的委托调研制度。

随着中日战事的不断扩大,如何维持对中国沦陷区的殖民统治,成为日本军政当局面对的重要课题。1938 年12 月,日本军政当局在内阁第三委员会的基础上成立兴亚院,将之作为对中国关内沦陷区综合政策的协调机构。⑤本庄比佐子:《興亜院と戦時中国調査》,東京:岩波書店,2002 年,第42 頁。东亚研究所成立初期的调研课题,受命于兴亚院与企划院的直接指示,大多与中国相关,⑥柘植秀臣:《東亜研究所と私——戦中知識人の証言》,東京:勁草書房,1979 年,第56 頁。其对中国事务的调研以第三部为中心,下设中国政治班、中国第一经济班、中国第二经济班、中国第三经济班、中国社会文化班、满蒙班等。其中,中国政治班的调研范围相当广泛,1939 年度的调研课题即包括“中国历朝的异族统治”“中国民族国家的统一及其与列强的关系”“中国国民党与共产党”“关于‘东亚新秩序’的研究”等,⑦《東亜研究所第三部昭和十四年度業務計画一覧表》,1939 年4 月21 日,《学術関係雑件》(第三巻),I-1-3-0-6_003,日本外務省外交史料館蔵。1940 年度的调研课题又包括“中国的治外法权”“日‘满’华的法理关系”“民国革命与国民革命相关资料的获取”等,⑧《東亜研究所昭和十五年度業務計画一覧表》,1940 年4 月1 日,《本邦ニ於ケル文化研究並同事業関係雑件》,I-1-0-0-1,日本外務省外交史料館蔵。这些课题某种程度反映出当时日本军政当局对中国政治问题的关切所在。

“中国历朝的异族统治”作为一项委托调研的课题,属于历史研究范畴。按东亚研究所赋予之研究目的,即“以调查作为异族统治中国而取得罕见成果的清朝的各项政策为主,兼顾金、元两朝,以之助益于树立东亚新秩序、确立新东亚体制,供帝国在使命贯彻上参考”。⑨《「清、元、金朝ノ諸民族統治事例」調査案(1938 年12 月3 日案)》,《東亜文化研究所ヨリ東方文化学院、東方文化研究所ニ依頼事項》,《参考資料関係雑件/宗教、病院、図書館、博覧会、教会関係》(第三巻),H-7-2-0-4_3_003,日本外務省外交史料館蔵。在东亚研究所理事远藤柳作与东方文化学院理事长服部宇之吉等人的斡旋下,作为“国策”研究机构的东亚研究所与作为日本中国史研究重镇的东方文化学院、东方文化研究所,“虽然真正的目的各异,然从大众的立场出发,就委托达成一致合作之旨趣”。①《東亜研究所ノ「異民族ノ支那統治ニ関スル研究」委嘱ニ関スル件》,1938 年12 月27 日,《東亜文化研究所ヨリ東方文化学院、東方文化研究所ニ依頼事項》,《参考資料関係雑件/宗教、病院、図書館、博覧会、教会関係》(第三巻),H-7-2-0-4_3_003,日本外務省外交史料館蔵。成立于1929 年的东方文化学院,由东京帝国大学、京都帝国大学及其他文化机构的东方文化研究者30 余人发起,在东京、京都两地分别开办研究所。在日本外务省“对华文化事业”经费的补助下,东方文化学院自开院以来白鸟库吉、市村瓒次郎等著名东洋史学者担任理事与评议员,“以学术之目的,从事东亚各种文化之研究”。②東方文化学院:《東方文化学院二十年史》,東京:東方文化学院,1948 年,第1—5 頁。1938 年3月,东方文化学院分为两部,京都研究所改称东方文化研究所,东京研究所则继承东方文化学院的名称。按东亚研究所与这两所研究机构达成的协议,“中国历朝的异族统治”课题完成期限为2 年,在此期间东亚研究所为研究者提供总额48,000 日圆的研究经费。③《東亜研 究所ノ「異民 族ノ支 那統治ニ関スル研 究」委 嘱ニ関スル件》,1938 年12 月27 日,《東亜 文化研 究所ヨリ東方文化 学院、東方文 化研究 所ニ依 頼事項》,《参考 資料関 係雑件/宗教、病院、図書 館、博覧会、教会 関係》(第三 巻),H-7-2-0-4_3_003,日本 外務 省外交 史料館 蔵。从战时日本大学助教授(副教授)月薪约为150—200 日圆来看,这笔经费可谓不菲。

东亚研究所与东方文化学院、东方文化研究所得以形成委托关系,还在于日本军界与学界存在的人际网络。按当时京都大学助教授宫崎市定的忆述:

原中将(指东亚研究所理事、第二部长海军中将原敢二郎——笔者注)实际上是京都大学教授、负责西洋史的原胜郎博士的亲兄弟。据说,因有这层缘故,他与担任指导吾等的羽田亨教授也是老友关系。因羽田先生与东大池内宏教授是同级生,两人关系极洽。于是京都与东京的东洋史研究室立即接受东亚研究所的委托事业,教员们为之总动员。当时作为京大年轻助教授的我,必然与同事安部健夫处于首当其冲、必须从事此项工作的位置。④《自跋》,宫崎市定:《宫崎市定全集》(第十四巻),東京:岩波書店,1991 年,第397 頁,第398 頁,第398 頁。至于这一研究背后的意图,宫崎市定也直言不讳,“因当时日军侵入各地而必须与当地民族以新型关系接触,他们于是想通过中国历史上屡见之事例来了解,当异族与汉族遭遇之际,异族是如何考虑解决问题的”。⑤《自跋》,宫崎 市定:《宫崎 市定全集》(第 十四巻),東 京:岩 波書店,1991 年,第397 頁,第398 頁,第398 頁。

二、执笔人选与成书过程

近代日本学界自白鸟库吉以来,围绕北方民族与南方民族的对抗,或游牧文化圈与农耕文化圈的矛盾展开二元对立式的研究,积累了相当多的研究成果。然而这些成果存在的问题,正如战后日本学界的自我反思,即以局部解剖的方式分析问题,即使研究本身具有某一部分的价值,但终究无法充分推原历史的全貌。⑥参见村上正二:《征服王朝论》,郑钦仁、李明仁编译:《征服王朝论文集》,第188—189 页。北方民族征服南方民族之后,在中原或关内建立的政权,即所谓的异族王朝,一般认为包括北魏、辽、金、元、清五朝。要在短短2 年期限内,系统梳理这5 个王朝统治的历史脉络并综合归纳其兴衰存亡的历史教训,对于东方文化学院、东方文化研究所而言并非易事。在接受东亚研究所委托后,这两个研究机构分别组建研究团队。在评议员池内宏的建议下,东方文化学院的研究者包括三上次男、旗田巍、松本善海、周藤吉之、村上正二、百濑弘等青年学者;在京都大学校长羽田亨的推荐下,东方文化研究所的研究者为内田吟风、外山军治、爱宕松男、野上俊静、宫崎市定、田村实造、安倍健夫、小川裕人、宫川尚志、羽田明等京都学派的新起之秀。这些青年学者作为1930 年代以来日本中国史学界的新兴力量,在宋、辽、金、元等断代史或民族专史领域已崭露头角。宫崎市定原本并不治清史,因课题任务所系,也积极参与。他说,“我当时虽然还很年轻,但在同事中却最为年长,故而承担了难度最大的清朝部分”。⑦《自跋》,宫崎市定:《宫崎市定全集》(第十四巻),東京:岩波書店,1991 年,第397 頁,第398 頁,第398 頁。

史学如何为“国策”服务?东亚研究所对此可谓深思熟虑。在资料收集、整理、编纂上,东亚研究所要求“应侧重于收集伴随各王朝在压迫的同时,采用各种手段,意图安定民众生活、收揽民心的事例”,“资料要按不同项目作成日文小册子、附上各自所得出的结论”,“首先基于已存的资料展开调查,适当注记史料的价值”等。⑧《東 亜研 究所ノ「異民 族ノ支那 統治ニ関スル研 究」委嘱ニ関スル件》,1938 年12 月27 日,《東亜 文化 研究 所ヨリ東方文化 学院、東 方文 化研 究所ニ依 頼事 項》,《参 考資 料関 係雑 件/宗教、病 院、図書 館、博 覧会、教 会関 係》(第 三巻),H-7-2-0-4_3_003,日 本外 務省外 交史 料館 蔵。在行文风格上,东亚研究所则提出通俗与考实并重的要求:

此际,研究所方面毫不客气地告知,他们反感于将这一调查写成以往案例般屡见的,学者

自以为是,却谁也读不懂的学究型的学术论文。考虑到当时右翼们异想天开的发言,对于无视历史事实的空疏作文恐怕也确实让人头痛,于是想要我们拿出彻底根据事实的学术研究、让谁都能看明白、谁都能认可的了不起的作品。这当然是无法反对的正当要求。①《自跋》,宫崎市定:《宫崎市定全集》(第十四巻),第397―398 頁。

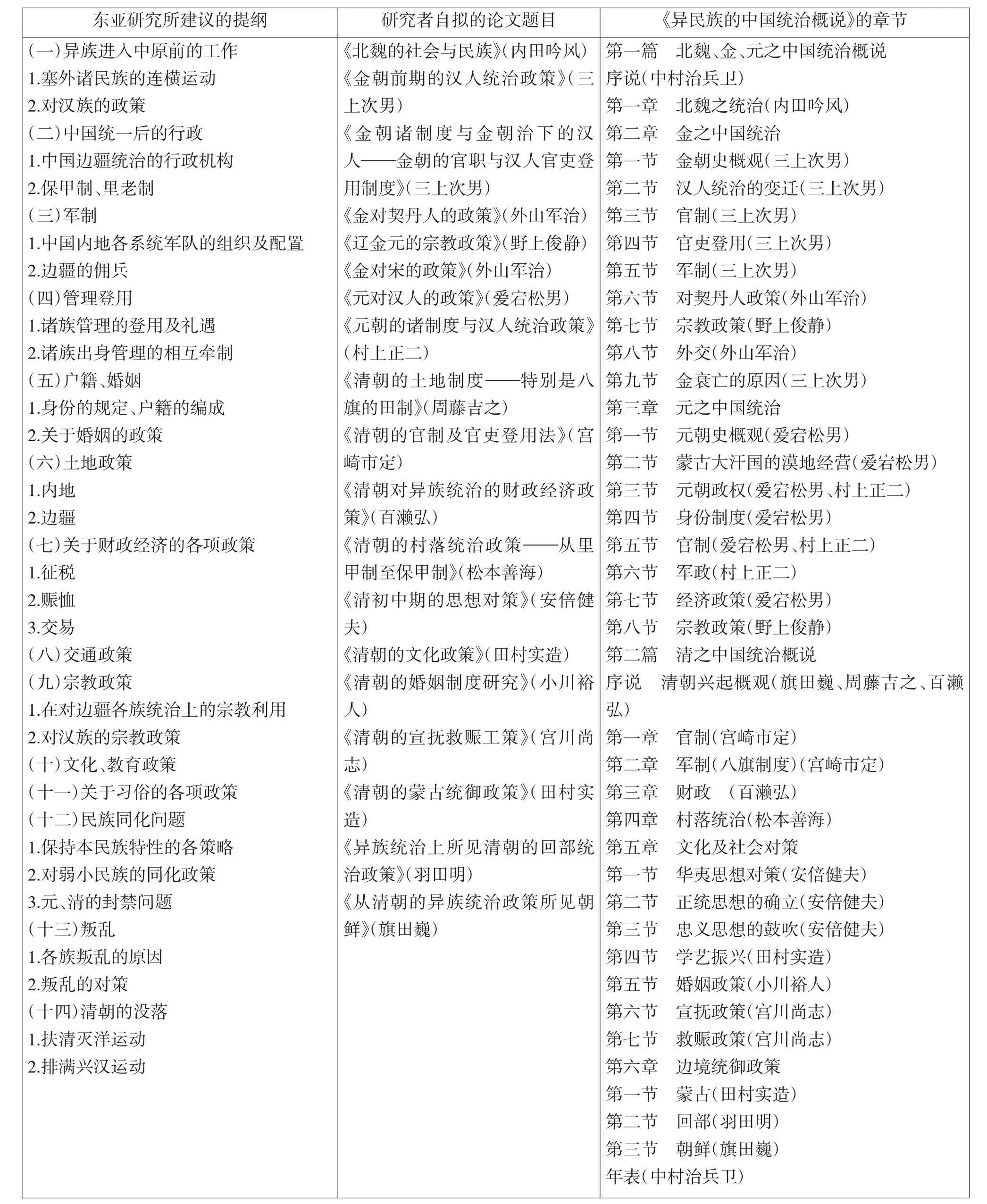

表1

在研究内容上,东亚研究所向研究者提出了一份由若干专题构成的提纲。如上表所示(见表1),这些专题侧重于异族对汉族统治政策上的宏观研究,时间脉络自北魏至清末,具有较强的系统性。然而从1941 年3 月末研究者完成的19 篇论文的题目来看,大多侧重于断代史研究,体现学者们在各自领域的造诣或特色。内田吟风等人所撰写的这19 篇论文,构成了日后《异族统治中国史》的蓝本。

太平洋战争爆发之后,日本在中国沦陷区内利用傀儡政权推行“治安强化”与清乡工作;同时大举入侵东南亚,对当地各民族实施军政统治。在东亚研究所看来,这19 篇论文应将之尽快刊行于世,“鉴于目前局势最为急要,此乃赋予本所之重大责务”。②東亜研究所:《異民族の支那統治概説》,序言,第1-3 頁。然而,一部总字数达百余万字、篇幅一千三四百页的论文集,不仅编辑校刊费时费力,而且一般读者也没有兴趣通读。经东亚研究所所员中村治兵卫、沼田鞆雄的大幅删减,这19 篇论文首先被改编成约200 页的单行本《异民族统治中国概说》。因辽史部分单薄,中村另收集日本学界相关成果,将之改写后以“辽之中国统治”为题,补入《概说》。③中村治兵卫(1916—1991),从研究生时代即治宋代地方自治,其治学经历参见和田清編:《支那地方自治発達史》,東京:中華民国法制研究会,1939 年,自序,第6 頁。战后,中村成为日本学界著名的中国社会经济史学者。为便于读者概览与检索,中村又将《概说》之“叙说”部分加以补充后改称“总论”,并于卷末添加“异族的中国统治纲要一览”。在中村、沼田等人的努力下,《异族统治中国史》于1943 年8 月最终定稿。

通过比较两书可见,除之后补入的辽史部分外,《异族统治中国史》在内容上基本承袭《异族统治中国概说》,不过,局部也存在一些添改。如《异族统治中国史》“总论”中关于异族统治兴衰原因之总结:

就统治期间而言,北魏约一百五十年,辽为二百余年,金约一百二十年,元为百余年,清约二百七十年。·通·算·五·个·王·朝·的·统·治·时·期,·约·八·百·五·十·年,·相·当·于·秦·汉·以·来·中·国·历·史·的·约·三·分·之·一。·即·中·国·有·史·以·来·约·三·分·之·一·的·期·间,·都·是·处·于·异·族·统·治·之·下。·此·外,·若·对·异·族·兴·盛·的·因·素·再·多·说·两·句,·狩·猎·半·农·耕·与·游·牧·民·族·乘·中·国·王·朝·衰·退·之·际,·侵·入·中·国·农·耕·社·会·的·边·疆·地·带,·伊·始·以·掠·夺·物·资·为·主,·渐·渐·转·向·对·人·的·掠·夺,·乃·至·获·得·大·量·的·农·耕·汉·人·奴·隶,·不·久·发·展·为·农·耕·经·济·为·主·的·封·建·国·家,·于·是·有·了·征·服·和·统·治·包·括·土·地·与·农·民·在·内·的·中·国·农·耕·社·会·的·欲·望,·开·始·了·对·中·国·社·会·的·侵·寇。如探求异族王朝衰亡的原因,其实与汉人王朝的衰亡相似。直接崩溃的原因在于军队叛乱、农民起义扩大化、外国势力入侵等,但从异族角度来看,还包括异族统治者统治意识的衰退、由汉人贵妃·官僚势力兴起所导致的宫廷中国化、官僚的腐败、兵力的疲弱、统治民族人才的缺乏等。带给我们最大的启示是,即使自豪于机构的充实,当缺乏可运用之人才时,一朝也会崩溃。·然·而·如·此·现·象,·主·要·还·因·统·治·民·族·精·神·上·的·紧·张·性·松·弛·所·致。④東亜研究所:《異民族の支那統治概説》,序言,第12 頁;東亜研究所:《異民族の支那統治史》,序,第17-18 頁。(下着黑点内容,为《异族统治中国史》所添加部分)以上添笔的部分,主要强调三点:即异族统治中国时间之漫长,几占中国历史的三分之一;异族进入中原之欲望,来自所属集团的“封建国家化”;异族统治崩溃的主因,在于自身统治精神的“松弛”。诸如此类添笔,不仅体现了编者对历史现象与规律的新的理解,而且使文辞更富学理色彩。

三、投射于现实的史学

尽管日本于太平洋战场上节节败退,其所营建的“大东亚共荣圈”急剧收缩,《异族统治中国史》的出版,仍着眼于助益日本军政当局“制定一种计划、规模都很宏伟的民族政策”,以之“指导”和“培育”日本统治下的各民族。虽然编者于序中强调,《异族统治中国史》完全基于史实,“评论批判则交由读者自己判断”,但是不难发现,书中融入大量军国语汇的历史书写,其立场具有明显的导向性。

“宣抚”一词,中国自南北朝以来就有,本意是指中央官员前往地方招抚民众、安定人心。该词自明清以来已很少使用。然而在战时日本军政当局的语境中,“宣抚”作为一种“居高临下”的统治策略,乃“对于战地因敌人错误领导而狂热,或怯于战祸而不知所归的民众,通过传达日军出师的真正精神,恢复并维持治安,使之助力于产业、经济、交通、文化之复兴,通过安定民心,使之成为东亚联盟体的一环,由此确立明朗中国建设的基础”。①三田了一:《新秩序建設と宣撫工作》,東京:改造社,1940 年,第500—501 頁。与之相应,《异族统治中国史》将清军入关后恢复社会秩序、拉拢民心的一系列措施,亦称为“宣抚”工作,“所谓宣抚,即针对战争所引起的混乱骚扰,以求极力减少敌区无辜人民在生活上的牺牲,使占领区恢复平静,以消除下一步军事行动障碍的措施。有时也通过优待敌方俘虏以使他们丧失敌意。具体而言,就是调查因战乱而荒废的地区及民众的实情,采取以安定民心、恢复民力为目的的政治、经济、社会等方面的善后措施。这种措施也包括与军事行动同步、为长久统治而进行的确保治安、救济难民等方面的工作”。②東亜研究所:《異民族の支那統治史》,第317 頁,第286 頁。

另外,书中屡屡出现的“思想战”一词,为现实中军国体制下的日本社会广泛使用。在国家总体战的视域下,思想被视为一种“武器”,“直接或间接使敌人心理动摇,使之丧失抗敌意识也即敌意,由此取得战果之所在,即为思想之战”。③内閣情報部:《思想戦概論》,東京:内閣情報部,1940 年,第6 頁。《异族统治中国史》中专设“思想战”一节,用以说明入关后清政权于朝野所推行的文治工作的成效,“最初,即使能用武力压制推行此风俗(指“剃发留辫”——笔者注),然而民众内在的思想却绝非武力所能征服。因此不得不进行思想战。思想战的对象当然是知识分子和官吏。清朝的统治机构中容纳了千倍于满人的汉人官僚,对这些官僚进行思想战的同时,也必须以各村落自治体的首领,即知识分子和士绅们为直接或间接对象而进行思想战”。④東亜研究所:《異民族の支那統治史》,第317 頁,第286 頁。

作者关于清初满人统治策略的说明,仿佛专为中国战场上的底层日军官兵而写。不言而喻,作者“以史喻今”,将“宣抚”“思想战”,乃至“治安维持”“缓冲地带”等能够引起读者“联想”的军国语汇巧妙地融入历史书写之中,自然会使读者对“异族”日本对中国沦陷区实施殖民统治的合理性产生共鸣。

《异族统治中国史》对于清朝史事的书写,具有强烈的现实代入感。该书之所以将清朝统治置于重点,不吝笔墨,正如编者在序中所言,“在五个王朝之中,清朝因最后登场,之前王朝所遗留的政绩,也就成为其统治的重要规范。对此适当地取长补短,有助于清的统治。清朝对中国的统治,可谓呈现出诸异族对中国统治的集大成之观”。⑤東亜研究所:《異民族の支那統治史》,序,第4 頁。在太平洋战争的中后期,为了削弱重庆国民政府的抗战力,阻断英美苏等国经由中国边境流入抗日大后方的物资渠道,重庆国民政府与边疆蒙、藏、回等少数民族之关系,成为日本军政当局重点调研的对象。《异族统治中国史》之第七章,原专述清朝统御边疆的政策,1944 年10月东亚研究所特别将此章执笔者田村实造、羽田明、旗田巍三位学者的论文汇编成册,取名《清朝的边疆统治政策》。在该书的序中,编者(亦为中村治兵卫——笔者注)强调刊行该书的现实意义:

当下中国边疆问题的意义颇为重大,且不断呈现复杂的样貌。对于内地的重庆政权而言,边疆乃左右其存立的致命战略据点。今日,重庆政权扮演了反轴心国的前进基地的角色,中国的边疆问题以往就包藏了英、苏的角逐,现今英、苏、重庆三方为了执行反对轴心国的作战而回避了利害冲突,在美国的援助下,联合一体,致力于援蒋输血之路的开发经营……今日中国之边疆,为民国之前的清政权所统御。回望清朝对蒙古、回部(新疆)、西藏、朝鲜等采取如何之政策,而此政策果真获得周边诸族之欢心乎?对清朝边疆统御政策的检讨,在明确中国边疆问题由来的同时,也有助益于大东亚共荣圈之民族政策。此即本书刊行之所以也。⑥東亜研究所:《清朝の辺疆統治政策》,東京:至文堂1944 年,序説,第2 頁。

“现实”中国的边疆问题,当然是“历史”中国边疆问题的延续。在该书编者看来,把握清朝边疆统治政策的得失经验,从中揭示清政府与英、俄等国在边疆问题上的博弈,将有助于日本军政当局发现并捕捉反法西斯阵营内部的裂痕,在同盟国之间制造矛盾。《清朝的边疆统治政策》尽管以学术著作的形式出版,然而编者在以史学呼应现实的立场上,与《异族统治中国史》的完全一致。

在战争的尾声,曾担任东方文化学院评议员的宋史学者中岛敏,在为《异族统治中国史》撰写的书评中,肯定该书的价值在于“或可供当局决策经纶之参考,或可助益于对一般国民之启发”,中岛还提到了其背后历史学者与军国体制之关联:

提倡总体战的必要性由来已久。然而是否最高程度地动员了学者的智慧?当下并非高举迂阔目标而自我满足慰藉之时机。必须保持学术的立场、致力于成为总体战之一翼。由具有政治影响力的东亚研究所立案,而纯研究学府的东方文化学院对之协助,这份关于当下重要课题的正确报告的完成,给予我们一个答案。今后应不断贯彻总动员,期待在文化科学界也能将所有的智慧投入战力之中。①中島敏:《東亞研究所編,異民族の支那統治史,昭和十九年六月,大日本雄辯會,講談社刊》,《民族研究彙報》?1945 年第3 卷,第34—36 頁。

中岛的说明,或许不过是军国时代一个历史学者的“应景”之言,然而也能从中一窥军国体制下知识精英的话语自觉与自我认知:知识精英作为总体战的“羽翼”,其学术成果不过是军国动员与统辖下的思想武器。

余 论

《异族统治中国史》的成书与出版,反映出战时日本中国史学界的一个侧面:日本军政当局通过东亚研究所对东方文化学院、东方文化研究所的课题委托,将日本中国史学界青年精英集体吸纳入军国体制中,学者们的研究获得充裕经费的支持,其成果则为日本的“国策”制定提供历史借鉴与依据。这种特殊的课题委托关系,依靠军、政、学界之间的人际脉络、学者师承关系而形成的集团属性而确立,构建了战时日本知识精英与军国体制之间的互动模式。

战时日本中国史学界顺应军国意志而开展的课题研究,也并非仅有“中国异族王朝统治”之个案。1941 年4 月东亚研究所向东方文化学院委托“清朝的商工业及商工业政策”“清朝的村治及村政”“清朝的农业及农业政策”“清朝的县制与县政”等新课题;②東方文化学院:《東方文化学院一覧》(1941 年度),東京:東方文化学院,[出版时间不详],第39-40 頁。同时,东方文化研究所则受托“欧美列强势力的对华渗透史”与“中国人在南洋的发展史”两项新课题。③東方文化研究所:《東方文化研究所要覧》(1943 年6 月),東京:東方文化研究所,1943 年,第36 頁。在战争的中后期,这些委托课题推动了民族史、边疆史、中西交涉史在日本中国史学界的兴盛,青年学者们在《东方学报》《史学杂志》《东洋史研究》等学术刊物上发表了诸多相关的论文。④这些相关论文的具体题目等,详见李庆:《日本汉学史》(第二部),上海:上海人民出版社,2016 年,第91—114 页。值得注意的是,魏特夫所提出的“征服王朝”论,为战后日本中国史学界广泛吸收并使用,⑤参见村上正二:《征服王朝》,郑钦仁、李明仁编译:《征服王朝论文集》,第92 页。或许也可视为这一影响的某种延续。

非学术的外力介入并引导学术研究,当然会对学者的知识积累、学术取向、研究方法产生影响。在东洋文化研究所被委托的新课题“欧美列强势力的对华渗透史”中,宫崎市定负责“英法联军入侵北京”之部分,他为此专门编译了一本《中国方面文献中的欧美列强对华势力渗透史》,⑥東亜研究所:《東研成果摘要》,東京:東亜研究所,1943 年,第30 頁。并利用当时日本中国史学界尚未了解的重要史料《筹办夷务始末》,发表了论文《中方资料所见英法联军入侵北京事件》。⑦《自跋》,宫崎市定:《宫崎市定全集》(第十四巻),第401 頁。原本研究六朝史的宫川尚志则在执笔完成“清朝的宣抚救赈政策”之后,开始研究“西方基督教文化对中国的渗透”。⑧東亜研究所:《東研成果摘要》,第36 頁。战后松本善海所取得的学术成就,被誉为“处于(日本)中国村落史研究的中心位置”,然而有学者认为,其研究风格从绵密考证向方法论的转变,则“以战争体验为契机”所致。⑨池田雄一:《書評 松本善海著『中国村落制度の史的研究』》,《史学雑誌》1979 年88 巻3 号,第97 頁。

众所周知,战争时代从事“中国异族王朝统治”研究的青年学者们,成为20 世纪五六十年代日本中国史学界的中坚力量。或许为了与军国主义保持距离,他们很少提及战争时代的这段学术经历。然而,对于梳理并反思近代以来日本中国史学界的学术脉络而言,他们的这段学术经历不应被选择性忽视。