文徵明《行书水仙诗轴》原貌考

安徽美术出版社 | 陈震

一、研究缘起

2018 年9 月安徽博物院举办“吴地雅事——文氏一门书画特展”①,其中现代收藏家周道振②先生在文徵明《行书水仙诗轴》(图1)左裱边题写的跋文引起了笔者的注意:原是手卷,不知何时改卷为轴。周老虽话及书作的装褫形式有过改装,遗憾其语焉不详,尚无法得知该书作改制的原委。鉴于此,笔者根据《行书水仙诗轴》的割裱痕迹和章法等形式分析,将其与文氏另一件书法手卷③进行比勘,通过电脑软件“复原”了该作的“原貌”,并进一步探寻“改卷为轴”的原因。

值得注意的是,笔者在研究过程中发现,除了参展的《行书水仙诗轴》之外,还有三件文徵明款“自咏杂花诗”题材的书法作品存世,分别为:

(1)文徵明《杂花诗卷》(十三首本)④,年款为“癸丑”;

(2)文徵明《咏花诗卷》(三首本),年款为“乙卯”;

(3)文徵明《杂花诗卷》(十二首本)⑤,年款为“戊午”。

综上,笔者将四件书作分别暂名为《水仙本》、《1553 本》、《1555 本》和《1558 本》,以便区分和讨论。(表1)

表1 现存四件文徵明款“自咏杂花诗”信息表,笔者自制

作品名 杂花诗卷 咏花诗卷 水仙诗轴 杂花诗卷每行平均字数 7-8 字 4-5 字 17,19,17,7 8-9 字书体 行草 行书 行书 行草手卷(乌丝栏)(金栗山藏经纸)现藏地 北京故宫博物馆 河北博物馆 无锡博物馆 上海博物馆形制手卷(乌丝栏)(金栗山藏经纸)手卷(高丽贡纸?) 立轴备注 图片资源来自网络1997 年,河北美术出版社《文徵明行书咏花诗卷》安徽博物馆2018 年7-10 月借展2008 年,黄山书社《行草书杂花诗十二首》;2013 年,上海辞书出版社《文徵明书杂花诗》

二、《水仙本》的基本信息

1.诗文

水仙

翠衿缟袂玉娉婷,一笑相看老眼明。

□⑥泻金杯朝露重,尘生罗袜晚波轻。

汉皋初解盈□⑦珮,洛浦微通脉脉情。

刚恨陈思才力尽,临□⑧欲赋不能成。

徵明

文徵明《水仙本》为一首咏水仙的七言律诗,书成四行。吊诡的是,按照古代书仪⑨,该诗的首联并未平出、易行,而是略空一二字符续写于题名(“水仙”二字)之后。其余文句之间语义尚为连贯,参考《1553 本》和《1558 本》中的“水仙”诗文,三者内容一致,应脱胎于同一诗稿。

2.跋文

此明文太史衡山先生书水仙七律一首,诗为《甫田集》所未收。然每见之先生自书诗卷、扇册中,盖先生所自作也。乙未⑩正月,得于上海今古村蒋老处,原是手卷,不知何时改卷为轴,而颇得自然风趣。旧泐四字,欲就先生他书中钩三字足之,恐失原意,终未敢也!

周道振先生凭其收藏经历和目力,尝见“水仙诗”于文徵明所书的各类手卷、扇面和册页中,从而鉴定《水仙本》为真迹。1955 年他从上海获藏,遗憾的是该书作已被改制——改卷为轴。1960 年,周老本欲从他处钩摹三字补足残泐的诗文,又担心破坏原作的气息,于是该书作至今仍保持旧貌。周老的跋文可以侧面反映“咏花诗”题材属文氏经常书写的文稿,并散见于诸种形制(手卷、扇面和册页),但周老并没提到有立轴的案例,所以《水仙本》的立轴装现象应值得观照。

文徵明(1470-1559)属吴门文化名人,一生著诗颇丰,结集出版有以下6个版本[1]:

(1)《甫田集》(四卷本),刻于1512 年,收录文徵明诗作从弘治三年(1490 年)至正德七年(1512 年),共671 首;

(2)《文翰林甫田诗选》(两卷本),刻于1543 年,共191 首;

(3)《文翰诏集》,俞宪刻于1565 年,共97 首;

(4)《续文翰诏集》,俞宪刻,补选93 首;

(5)《文太史诗》,文元肇刻于1583 年,内容同《甫田集》(四卷本);

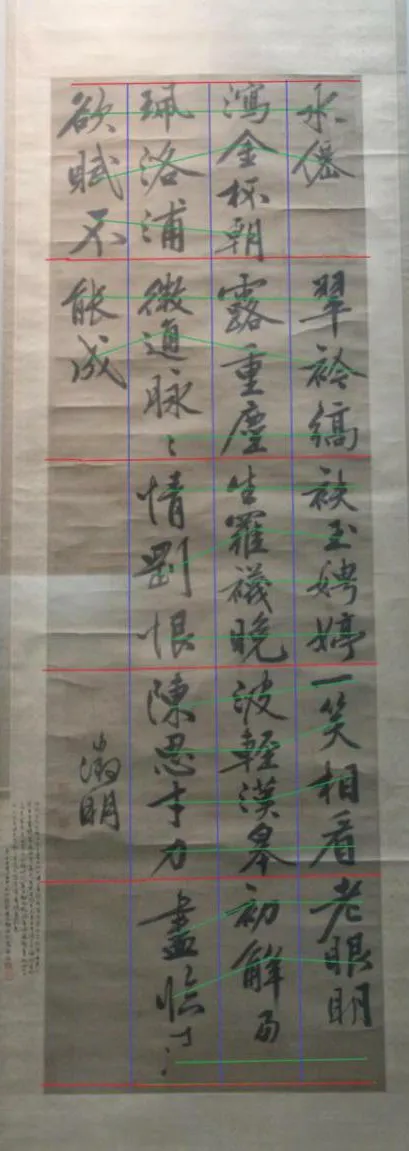

图1 行书水仙诗轴(后简称《水仙本》),文徵明 笔者摄于安徽博物院

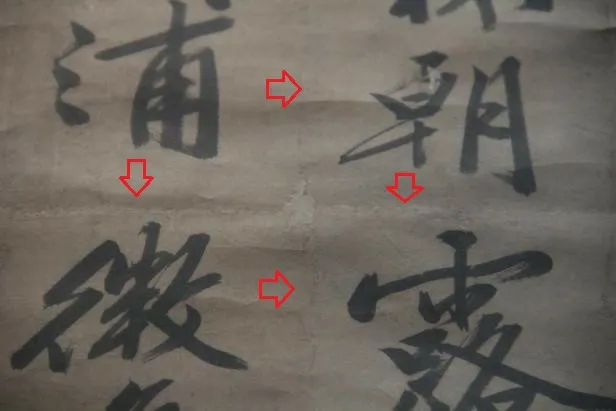

图2 《水仙本》割裱痕迹示意图,笔者自制

图3 《水仙本》诗文单元分布图,笔者自制

图4《水仙本》割裱示意图,笔者自制(红线、紫线:割裱线;绿线:诗文章法)

(6)《甫田集》(三十五卷本),前四卷内容同《甫田集》(四卷本),仅选录250 首;后十一卷收录文徵明正德8 年(1513 年)至嘉靖38 年(1559 年)所作诗文。

3. 印文

(1)作者印款

《水仙本》上文徵明共钤印三方,位于款识左侧,从上而下分别为:“文徵明印”白文回文方印,“文仲子”白文方印,“衡山”朱文方印。

(2)鉴藏印

周道振先生共钤印四方,芯纸左下角两方,左侧裱纸处两方。分别为:芯纸处:“梁溪周氏珍藏”朱文方印,“双月楼金石书画之印”朱文方印。左侧裱纸处:“周道振印”白文回文方印,“月霁”朱文方印。

三、《水仙本》的形式分析

粗览《水仙本》的展览现貌和诗文内容,观者不易察觉作品形制有突兀之处。然而在周老的“提醒”下,再结合书作的割裱线,凿然印证其“改卷为轴”的鉴语。具体分析见下述:

1. 割裱线

如图2,笔者发现书作上有一些纵横相交的接缝,属割裱后缀合的痕迹。这些割裱线趋于平行、垂直,宽度均匀,将芯纸均匀分割成了若干部分。通览该作,章法基本属于有行无列的形式,但也有不正常现象:同一横向的切割单元内,首尾文字的高度基本齐平,且与割裱线之间几无空隙;而切割单元内中间文字的章法则错落有致,为正常的行书连缀现象。仔细观察,不难发现芯纸曾被裁切为20 等份(共4 行,每行自上而下有5 个单元),然后经过重新接裱而成现状。

笔者根据割裱线和单元分布,整理每行的文字分布如下(图3):

此外,从行气上看,割裱单元内字组偶有穿插、连贯的痕迹,如“老”字的撇划舒展到“眼”字的左上部,“袜”字的捺划延伸至“晚”字的右上部;而相邻切割单元之间的首尾文字则一律齐平、各自独立,也没有牵丝映带的现象,不具备直接的书写呼应关系。(图4)

2. 重心轴

笔者观察还发现《水仙本》首行和末行切割单元的重心偏移尤为明显(图5),同一行中以切割单元为单位,时而局部偏左,时而局部偏右,这种现象应属上下单元接裱时未严丝合缝对齐而导致的。

图5 《水仙本》重心轴示意图,笔者自制

参考文徵明其他的立轴书作,每行的重心变化则在稳定的范围内,没有出现《水仙本》上下单元局部偏移的现象。《水仙本》这种波动式、分段式的书写体势显得十分突兀,不符合常规书写的章法。

3.接裱方案还原

《水仙本》虽经改制,效果却不甚理想。毕竟,参与接裱的人员在尽量不破坏原内容完整性的前提下,要根据20 块(其中诗文16 块,标题1 块,款识1 块,空白2 块)均匀的矩形单元,重新进行排布、组装。因此,受数量和新形制(立轴)的制约,该“改造”工程的困难程度可想而知。笔者推想重裱方案,不外乎以下四类情形(如表2)

如表2 所示,A、B 两类方案虽然保持标题独立成行的规范,然而首行和末行会出现大量空缺,从常识上根本不符合完整的画面形制。C、D 两类方案则是以“牺牲”标题的独立性为代价而凑成相对完整的格局,即5 行×4 单元和4行×5 单元。从立轴长宽比例上看,自然4 行×5 单元较5 行×4 单元更为合理。

所以,囿于切割单元的数量和形制,《水仙本》最终参照了D-2 方案为蓝本。鉴于此,《水仙本》改装后的“新貌”难免出现不和谐的视觉效果。

4.小结

从形制上看,文徵明同题材的《1555 本》纵39.3cm,共46 行,由3 首律诗构成,每首律诗分别占15 行、16 行和15 行,每行4-5 字不等;《水仙本》20 等份的分割单元,每块单元共3-4 字,换算成手卷形制则为17 行(除去末行2 块空白单元和1 块款识),与《1553 本》的规格十分接近。此外,《水仙本》的书写风格也与《1555 本》相仿,同为黄庭坚大字行书的结体,或为同一模式下的产物。

综上,《水仙本》与《1555 本》原同为手卷,但《水仙本》不知何时何故“改卷为轴”,形成了如今的立轴新装。

四、四件“咏花诗”书作的稿本比较

1.鉴藏信息

《水仙本》曾为周道振先生旧藏,现藏于无锡博物院。《1555 本》有鉴藏印,可惜漫漶难辨。相较之,《1558本》则递藏有序,“仪周鉴赏”、“安仪周家珍藏”为清人安歧所钤,“乾隆御览之宝”、“石渠宝笈”属御府印,由于安歧卒年不详,《1558 本》清初的递藏顺序无法判断,或先为安歧私藏,其卒后流入内府。此外,《1558 本》上的另外三方鉴藏印“宝迂阁书画记”、“少石过眼”和“陈田鉴赏”也互有关联。陈夔麟和陈田同为贵阳乡党,三方印蜕表明该作应为二人借阅或展玩时所观钤。

2.“一稿多本”现象

摘录四件书作的款识,如下:

《1553本》:右诸诗皆数年前所作,偶阅旧稿,漫录一过。癸丑三月既望,徵明,时年八十有四。

《水仙本》:徵明。

《1558本》:右杂花诗十二首皆余旧作,今无复是兴也,暇日偶阅旧稿,漫书一过。戊午冬日,徵明,时年八十有九。

“一稿多本”是古人书写的常态,如《千字文》、《赤壁赋》、《秋兴八首》等文本多为古代书家择取进行摹写。而原创类的稿本(文稿、诗稿),书家则一定程度上根据主观意图进行加工和润改,呈现更加多元的面貌。其中文徵明书作《1553 本》和《1558本》部分花品不同,诗序也略异,这些因素都能从侧面反映作者在“漫书”过程中并非“照搬全文”。当稿本完成记录文字信息的功能后,创作性质的书作中的展示性和艺术性逐渐占据主导地位。最终,一件件反复抄录的书作超越了稿本,从“副本”变为“新文本”。

随着社会层面上应制和酬酢需求的增加,书家出于效率的考量,反复誊录旧作也是形成“一稿多本”的原因之一。就功能而言,《1553 本》和《1558本》这类“漫录(书)一过”的手稿,多为纪念性的档案,即作者私人场域中玩咏的对象;《1555 本》诗数不全(仅3 首),款识反映其作为“馈赠品”的特征;《水仙本》虽无年款,其形制与《1555 本》非常接近,可归为同一模式的产物。

书写风格上,行草类的《1553 本》和《1558 本》多宗“二王”、赵孟頫,呈现灵动隽秀的特点;《1555 本》和《水仙本》则出于黄庭坚一路,结体欹侧,舒展开合,具有雄浑遒劲的气息。这些写本各领风骚,体现了文氏暮年书法的不同面貌。

3. 小结

比较四件文徵明咏花诗作,可以将它们分为档案性质(私人)和社交性质(公共)两种类型:前者呈现为“漫书”性的稿本,如《1558 本》中偶有的誊误现象如图6;后者中以《1555 本》为代表,则属文氏应酬之作,因此书写材质和表现风格也有所变化。

图6 文徵明《1 5 5 8 本》中诗文乙正示意图(“迷”与“云”字上下颠倒)

五、余论

面对“一稿多本”的书写现象时,观者容易预设一个“标准件”作为参照物,试图做一些简单机械的视觉比较而得出答案。然而就文徵明四件咏花诗书作而言,大体呈现两类面貌,尚无法寻绎和同化出“标准件”(母本)的范式。文氏的创作思想和其书写时间、书写风格、装裱材质、社会功能等因子无疑是一个整体,任何一个环节的缺席或异化都会形成新的“副本”。通过文氏咏花诗题材的个案研究,笔者旨在强调重视文本(内容)与形式之间的复杂联系,特别是在书法研究中除了从书风、章法、笔法等外部因素入手,还应该兼顾和爬梳文本的内在逻辑,在内容和形式的平衡点上寻求一个更为合理的阐释语境。

行文至此,《水仙本》的原貌浮出水面,由于材料的阙如,其改制的动机仍然无法得知。笔者设想了以下一段情节以作尝试:

在明清的书画市场和装潢时尚中(明代中后期苏州地区民居的变化),顾客甲意欲购藏一件文氏的立轴书作,不难想象在利益的驱动下,“改卷为轴”的投机行为应运而生。古董商贩(或收藏者)挖空心思,模仿立轴的样式完成了改装。至于买家看到突兀的“新装”后,双方的交易达成与否就不得而知了。

或许正因为改装后的《水仙本》其陈设场域和观看方式的转变,所以该书作问世以来芯纸上没有印跋的“光顾”,及至20 世纪50 年代周道振先生获藏后才补上“注脚”。假使上述论点成立,那么《水仙本》的改装时间上限应该不会距离文氏辞世太久远,即公元16 世纪下半叶。

要之,《水仙本》原为文徵明咏花诗稿中的“单行本”,恰逢其规格(20 行)为整数便于“改装”,于是在未知的需求下变成了如今的面貌。笔者鉴于《1553本》和《1555 本》的真伪性问题,故无力多作深入论辩,上述观点如有舛误还望方家指正。

注释:

①文徵明《行书水仙诗轴》为安徽博物院借展作品,该作原为周道振先生旧藏,现藏于无锡博物院。

②周道振(1916-2007):江苏无锡人,收藏家、鉴定家、书法研究者,著有《文徵明书画简表》《文徵明集》《停云馆帖汇考》等。

③文徵明《咏花诗卷》,即表1-1 所示《1555 本》。

④《杂花诗卷》(十三首本):书作内容共包含十二品花卉,其中“玉兰花”由两首律诗组成,该作现藏于北京故宫博物院。值得注意的是,周道振先生曾于《书法丛刊》(2001 年第4 期)发表专文《文徵明书法伪作考》(续),指出该作属文彭代笔。

⑤《杂花诗卷》(十二首本):定名出自清人安歧所撰《墨缘汇观·卷二》,安歧曾收藏该卷,该作现藏于上海博物馆。

⑥该字残泐无法释读,展览说明牌释为“香”。

⑦ 该字残泐无法释读,展览说明牌释为“盈”。按照对仗修辞,可从该联下句“脉脉”重文二字推得。

⑧ 该字残泐无法释读,展览说明牌释为“风”。

⑨古代书札体中,除了表示特殊情况和避讳之外,也有“启”、“拜”、“顿首”后不抬头而直叙正文的例证,不能一概而论。

⑩乙未:参考周道振(1916-2007)生卒年,公元纪年为1955 年。

——高中美术鉴赏课的再思考

——文徵明《致妻札》