量刑情节的界定和区分

文姬

量刑情节的界定和区分

文姬

(暨南大学法学院,广东广州,510632)

我国《量刑指导意见》在量刑情节的界定和区分上过于简单。并合主义刑罚目的理论中,如果强调量刑阶段的一般预防目的,则应当界定量刑情节为:反映行为的社会危害性的情节,与报应和一般预防的刑罚目的相关的反映行为人人身危险性的罪前情节,还有与定罪活动紧密相关的反映行为人人身危险性的罪中罪后情节。根据量刑情节具体实现的刑罚目的,可以将量刑情节分为责任刑情节、一般预防刑情节和特殊预防刑情节。在基准刑的基础上,根据责任刑情节设定“责任刑上限”;在法定刑幅度下限的基础上,根据一般预防刑情节设定“一般预防刑下限”。在没有减轻情节的情况下,案件最后的宣告刑,应当在“责任刑上限”和“一般预防刑下限”的区间内,从而既保护被告人人权,又保障规范的权威性。

量刑方法;量刑情节;责任刑上限;一般预防刑下限

量刑方法,包括量刑情节的区分和适用方法、基准刑的确定方法、基准刑的调节方法。其中,基准刑的调节方法是量刑情节调节基准刑的方法。基准刑的调节方法是量刑方法的重要组成部分。基准刑的调节方法又包括两个部分,即量刑情节调节基准刑的方程式(简称“调节程式”),和量刑情节调节基准刑的幅度模式(简称“调节幅度模式”)。我国《关于常见犯罪的量刑指导意见》(简称《量刑指导意见》)所建构的量刑方法①在量刑情节的界定和区分以及基准刑的调节方法上,均存在一定的问题。

一、《量刑指导意见》存在的问题

(一)《量刑指导意见》中量刑情节的界定和区分规定过于简单

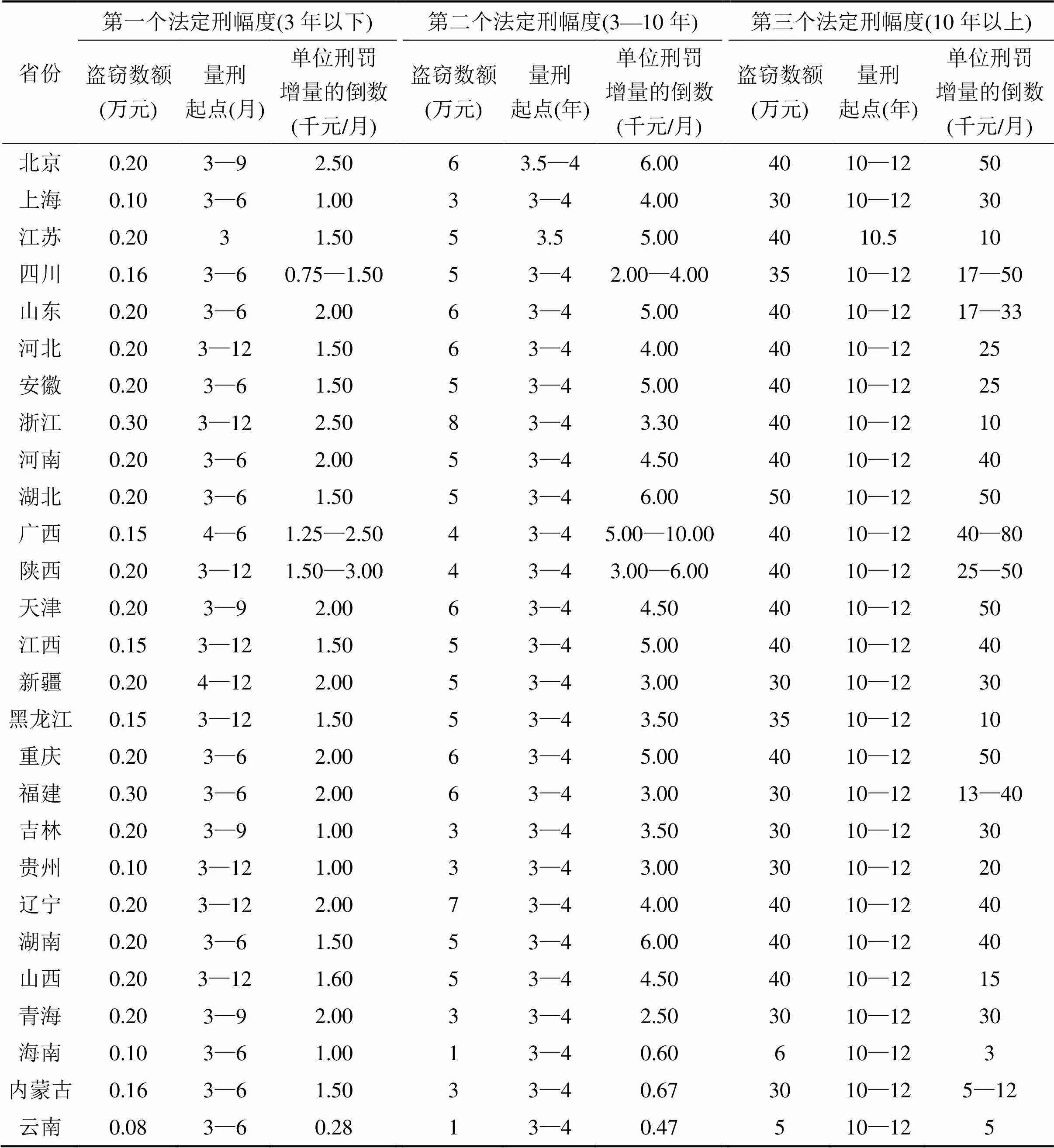

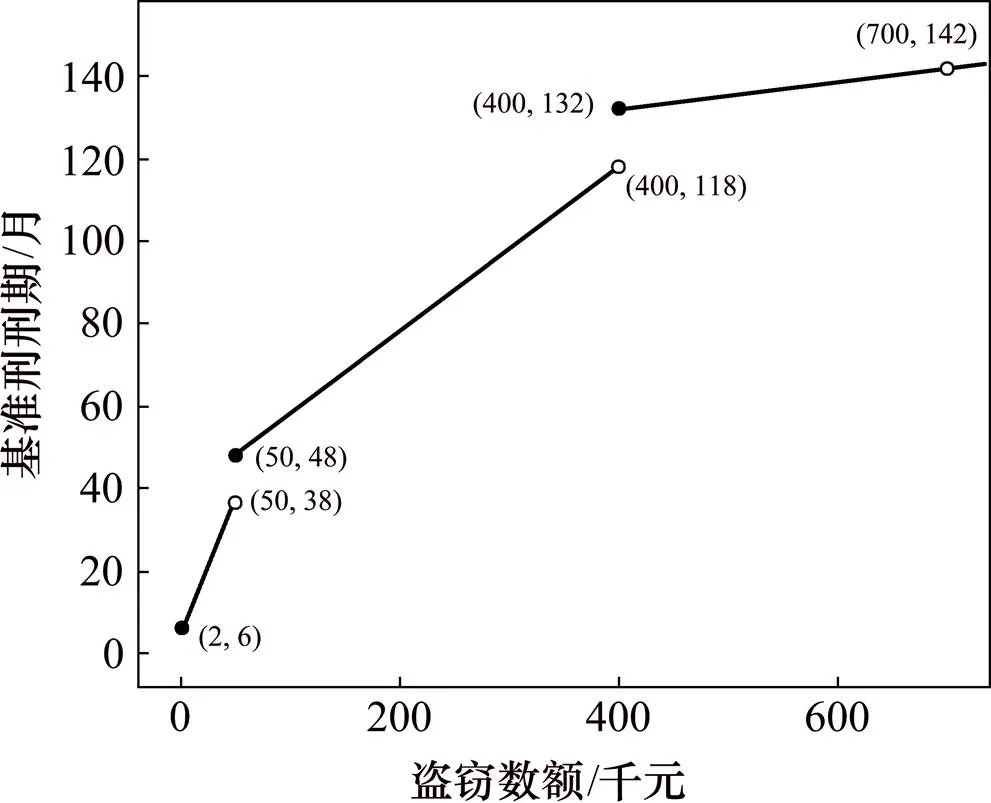

我国《量刑指导意见》对基准刑的确定方法进行了详细规定,且这些规定均来源于司法实证数据,总体上比较完善。具体来说,基准刑的确定分为两步[1]。第一步,在法定刑的较低端设定量刑起点。我国《量刑指导意见》基于法官集体经验在法定刑的较低端确定量刑起点。从表1中可以看出,各省关于普通盗窃罪量刑起点的规定比较一致,都接近于法定刑幅度下限[2]。第二步,在量刑起点基础上采取加法方式获得基准刑。如果通过图形来观察基准事实与基准刑刑期的关系,那么,基准刑基本上是以法定刑幅度下限为端点,形成的分段直线图形。例如,《江苏省高级人民法院〈关于常见犯罪的量刑指导意见〉实施细则》中规定,盗窃数额达到2千元,在3到9个月有期徒刑幅度内确定量刑起点,数额每增加1.5千元,增加1个月刑期确定基准刑;盗窃数额达到5万元的,在3到4年有期徒刑幅度内确定量刑起点,数额每增加5千元,增加1个月刑期确定基准刑;盗窃数额达到40万元的,在10到11年有期徒刑内确定量刑起点,数额每增加3万元,增加1个月刑期确定基准刑。上述文字用图形表示出来即如图1所示。可以看出,不同的法定刑幅度内,其基准刑的增长速度是不一样的。对于盗窃罪来说,在法定刑越低的幅度中,基准刑增长的速度越快。

表1 各省《量刑指导意见》实施细则中关于普通盗窃罪量刑起点和刑罚增量的规定

注:海南、内蒙古、云南等省份的是《量刑指导意见》实施细则(试行),其他省份均为《量刑指导意见》实施细则。数据是以李晓林主编的《量刑规范化的理论与实践》(人民法院出版社2015年版)为基础,综合各省市最新的《量刑指导意见》实施细则整理而成

然而,《量刑指导意见》中量刑情节的界定和区分却规定得过于简单。

首先,没有区分责任刑情节和预防刑情节。我国刑法理论界已经达成共识:刑罚的裁量不能超过一定的界限,即责任刑上限,这是责任主义的基本要求[3−5]。但是,我国《量刑指导意见》只区分了一般量刑情节和修正量刑情节(如未成年人犯罪、限制行为能力的精神病人犯罪、又聋又哑的人或者盲人犯罪、防卫过当、避险过当、犯罪预备、犯罪未遂、犯罪中止、从犯、胁从犯和教唆犯等情节),并没有区分责任刑情节和预防刑情节,从而没有利用责任刑上限制约预防刑的调节范围。

其次,没有区分一般预防刑情节和特殊预防刑情节。在基准刑的基础上形成责任刑上限后,还应当在法定刑幅度下限的基础上设定一般预防刑下限。因为法定刑幅度下限是立法者根据“一般情形”为具有一定社会危害性程度的行为设定的一般预防刑下限。然而,在某些“特殊情形”下,一般预防刑下限应当有所增减。例如,在“疫情期间犯罪”情形下,一般预防刑下限应当增加;而“大义灭亲”情形下,一般预防刑下限应当降低。所以,有必要在法定刑幅度下限的基础上,考虑这些特殊的一般预防刑情节,设定“一般预防刑下限”。而要设定一般预防刑下限,就必须区分一般预防刑情节和特殊预防刑情节。

图1 盗窃数额与基准刑的分段直线关系图

最后,没有区分量刑情节和行刑情节。我国大多数学者将量刑情节界定为:在定罪事实以外,能够体现犯罪行为的社会危害性程度和犯罪人的人身危险性大小,进而决定是否处刑以及处刑轻重时必须考虑的各种具体事实情况[6−7](553)。然而,并非所有反映行为人人身危险性大小的罪前、罪中、罪后情节均为量刑情节。有些反映行为人人身危险性大小的情节应当是行刑情节。为了更清晰地界定量刑情节的范围,有必要区分量刑情节和行刑情节。

(二)《量刑指导意见》中基准刑的调节程式过于复杂

我国《量刑指导意见》中基准刑的调节程式采取“部分连乘、部分相加减”的复合模式[8]。这种调节程式包含了两个方面:其一,对于一般量刑情节,采取“同向相加、逆向相减”的调节程式,可表示为:基准刑×(1+从重情节的调节比例−从轻情节的调节比例);其二,对于修正量刑情节,则采取“部分连乘、部分相加减”的调节程式,可表示为:基准刑×(1−修正量刑情节1的调节比例)×……×(1−修正量刑情节的调节比例)×(1+从重情节的调节比例−从轻情节的调节比例)②。与复合模式相对应的是单一模式。单一模式是指:不管对一般量刑情节还是修正量刑情节,均采取“同向相加、逆向相减”的调节程式。

复合模式较单一模式更为复杂,但是在理论上并不具有明显的优势。相反,复合模式的弊端很明显。首先,复合模式的基准刑处于不停的变动中,使得基准刑失去了其作为“基准”的意义。其次,复合模式中的连乘法,并没有如立法原意所示,强化修正量刑情节的减轻幅度。所以,《量刑指导意见》采取的基准刑的调节程式过于复杂,应当选取简单的单一模式。

综上所述,我国《量刑指导意见》存在量刑情节的界定和区分过于简单,以及基准刑的调节程式过于复杂等问题。本文只探讨量刑情节的界定和区分问题。

二、量刑情节的界定

我国《量刑指导意见》只区分了一般量刑情节和修正量刑情节,而我国《刑法》只区分从重、加重情节和从轻、减轻情节。两者均没有区分责任刑情节和预防刑情节,更没有区分一般预防刑情节和特殊预防刑情节,以及量刑情节和行刑情节。关于责任刑情节和预防刑情节的区分,我国学者已有详细论述,本文不再赘述。本文只讨论量刑情节和行刑情节的区分,以及一般预防刑情节和特殊预防刑情节的区分。前者涉及量刑情节概念的界定,后者涉及量刑情节类别的区分。

(一) 并合主义内涵与量刑情节界定的关系

我们对量刑情节进行界定和区分的目的是为了量刑,如何量刑则受到刑罚目的的指引。对于定罪、量刑、行刑阶段刑罚目的的区别,不同的学者有不同的看法。

刑罚目的理论经由极端的报应主义和极端的预防主义,形成了现在国际通用的并合主义③。但是并不是每个人的并合主义内容均一致。

陈兴良教授指出:在刑事活动的不同阶段,报应和预防应当有所侧重。在刑罚创制阶段,一般预防的目的处于主导地位,但不能超过报应的限度。在刑罚裁量阶段,应以报应为主,兼顾一般预防和个别预防。在刑罚执行阶段,个别预防成为主要目的[9](523)。

张明楷教授指出:在不同的阶段,刑罚正当化根据的侧重点并不相同。在法定刑的制定阶段首先考虑的是报应刑与一般预防的需要,其次也兼顾了特殊预防的必要性。量刑主要根据犯罪情节,重点考虑犯罪人的再犯罪危险性,故量刑阶段的重点在于特殊预防。与此同时,一般预防在某些情况下也会起作用。行刑的直接目标,在于使服刑人接受教育改造,消除其再犯罪的危险性,所以,强调的是特殊预防[7](508)。

林山田教授指出:在刑事立法阶段,首先必须遵循公正报应原则,此外也要兼顾个别预防的刑罚目的,还应通过对立法的公示达到告知、说服与威胁的一般预防作用。在刑事审判阶段,在刑罚裁量上,宜以公正报应目的优先。对于日益增多的特定犯罪,法官总会从重宣判,强化威吓方面的一般预防作用,以吓阻该罪的蔓延。在刑事运行阶段,最主要的刑罚目的乃在于个别预防的教化或矫治功能[10]。

德国学者迈耶提出刑罚“分配理论”,指出刑罚的报应和预防是立法者、审判官、行刑官通过各有关机关按次序实现的。在此过程中,立法对轻重不同的犯罪规定相应的轻重不同的法定刑,具有报应的意义;审判对行为人的行为是否构成犯罪依法予以确证和量定刑罚,具有宣传法治的意义;行刑根据有关法律和刑事政策对犯罪人实行有效的教育改造,使之尽快复归社会,具有预防的意义[11]。

从上面四位学者的阐述可以看出:在刑事立法阶段,刑罚目的应当以报应或者一般预防为主;在行刑阶段,刑罚目的主要是特殊预防。但是,在量刑阶段,到底侧重于哪种刑罚目的则各不相同。陈兴良教授认为量刑阶段应以报应为主;张明楷教授认为量刑阶段应当侧重于特殊预防;林山田教授认为量刑阶段应当侧重于报应目的,并兼顾一般预防;迈耶教授则认为量刑阶段应当以一般预防为主。

不同的量刑阶段的刑罚目的理论,必然导致对量刑情节的不同界定。如果认为量刑阶段侧重于特殊预防,那么对于审判之前能够查证的,反映行为人人身危险性,能够体现刑罚个别化的情况,均会归属到量刑情节中。如果认为量刑阶段侧重于一般预防或者报应,那么对于审判之前能够查证的,全部或者部分反映行为人人身危险性的情况,会反对将之纳入量刑情节之中。

例如,王利荣教授指出:不是所有的能够反映行为人人身危险性的情节都被纳入刑罚裁量;只有那些反映行为人犯罪意志及其变化以及行为人与法律合作或对抗的案外情节,才被纳入刑罚裁量[12](108−113)。王利荣教授之所以否认所有反映人身危险性的情节均可以作为量刑情节④,根本原因在于“刑法的行为规导机能也好、个别预防也罢,都受制于刑罚的公正和人道基础”[12](112)。即,在量刑阶段,报应的刑罚目的应当优先于一般预防和特殊预防目的。

同样,缓刑的体系性归属也可以反映学者的并合主义理论的不同。例如,陈兴良教授将缓刑认定为行刑制度[9](661),而张明楷教授将缓刑认定为量刑制度[7](613)。因为陈兴良教授认为量刑阶段应当以报应为主,而缓刑显然是刑罚个别化的体现,所以应当被纳入行刑制度。而张明楷教授认为量刑阶段应当以特殊预防为主,所以缓刑理所当然可以作为量刑制度。

(二) 量刑情节的界定:区分定罪情节、量刑情节和行刑情节

不同的并合主义对量刑情节有不同的界定。笔者认为,在量刑阶段应当侧重于报应和一般预防,所以并非所有的体现人身危险性的案外情节均可以作为量刑情节。我们应当细致地区分定罪情节、量刑情节和行刑情节。

我国通说精准地区分了定罪情节和量刑情节。例如,陈兴良教授指出,量刑情节是指法律规定的定罪事实以外的,与犯罪行为或犯罪人相关的,体现行为社会危害性和行为人人身危险性的程度,因而在决定处刑从宽、从严或者免除处罚时必须予以考虑的各种具体实施情况[13]。赵廷光教授指出,还有一种定罪剩余的犯罪构成事实转化的量刑情节[14]。

那么,量刑情节和行刑情节应该如何区分呢?定罪情节以外,体现行为的社会危害性的情节肯定是量刑情节;但是,在体现人身危险性的情节中,哪些应该被纳入量刑情节中,哪些应该被纳入行刑情节中?笔者认为可以从以下几个方面考虑。

第一,从时间范围来看,量刑情节应当主要包括罪中和罪后的一些情节;对于罪前的情节,除了累犯、再犯、惯犯、前科等常见情节外,应当尽可能少地被包含在量刑情节中。例如我们常说的“身份”和“犯罪人的一贯表现”是否能够被包含在量刑情节中,应该谨慎对待。

当某种“身份”与一般预防的刑罚目的没有关联时,即使该“身份”影响行为人的再犯可能性,也不能够作为量刑情节。例如,对于性犯罪再犯危险性的评估中,涉及4类16项评估指标,其中一项指标为“是否单身”[15](42)。行为人是否有女朋友或者是否结婚,对于其是否会再次进行性犯罪影响很大。但是不管“单身”是否是性犯罪的原因,“单身”这一身份不能够作为量刑情节,因为“单身”的身份,与一般预防的刑罚目的没有关系。假设,当“单身”的犯罪人深夜醉酒后偶遇只身行走的女性,临时起兴发生强奸行为。在这一案例中,“单身”并不是此次性犯罪行为的原因,“单身”的情节也不会增强人们对其行为的效仿,所以不能以“单身”作为量刑情节。又假设,“单身”行为人是因为单身太久难耐寂寞而蓄意强奸女性。在这一案例中,“单身”是此次犯罪的原因,但是“单身”的情节也不会增强人们对其行为的效仿,所以也不能因为“单身”而对其加重处罚。此时,能够作为量刑情节的是主观方面的“蓄意”。

当某些“身份”影响到行为的“初犯可能性”,即与一般预防的目的发生联系的时候,可以作为量刑情节。例如,“公务员”的身份。在危险驾驶罪中,“公务员”身份并非犯罪构成要件,也就是说,此时的“公务员”身份并不是定罪情节。但是,公职人员醉驾肇事后“往往会形成更大的社会影响”,基于回应社会公众对公职人员行为守法的更高期待,法院会判处相对较重的刑 罚[16]。可见,此时“公务员”身份使得行为人的初犯可能性增加,基于一般预防的需要,将此时的“公务员”身份作为量刑情节。

同样,“犯罪人的一贯表现”也只有与一般预防的刑罚目的有关联时,才能够成为量刑 情节。例如,在“暴力危险评估指导”(简称“VRAG”)中,“小学阶段出现行为失调”是暴力犯罪再犯危险的重要预测指标[15](25)。也就是说,“小学阶段的行为失调”是影响暴力犯罪的再犯可能性的。但是,“小学阶段出现行为失调”却不能成为抢劫罪的量刑情节。同样还有“物品滥用”历史(例如酗酒),一般也是暴力犯罪再犯危险的重要预测指标[17]。但是,“物品滥用”情节并不能直接作为量刑情节,因为它并没有和一般预防有关联。

值得研究的是,惯犯也属于“犯罪人的一贯表现”,且与一般预防的刑罚目的无关,为什么却可以作为量刑情节呢?笔者认为,惯犯和再犯、累犯、前科一样,是因为其与报应的刑罚目的相关才可以作为量刑情节。惯犯、再犯、累犯、前科等情节体现了行为人“违反规范的意志坚定”,具有较高的主观恶性,应该得到更高的报应。在这里,惯犯既是体现行为人再犯可能性的预防刑情节,也是体现行为人主观恶性的责任刑情节。

一般来说,在责任刑情节和预防刑情节相竞合时,应当优先认定责任刑情节。但是,惯犯、再犯、累犯、前科却被普遍认定为体现特殊预防目的的预防刑情节。这是为什么呢?笔者认为,惯犯、再犯、累犯、前科虽然在一定程度上体现了行为人“违反规范的意志坚定”的主观恶性,但是,这种客观的已然的主观恶性并不是它们的全部,立法者更注重的是它们体现的行为人未然的再犯可能性。也就是说,惯犯、再犯、累犯、前科等情节具有两面性,而将其评价为预防刑情节更为合适。举例来说,一个盗窃惯犯甲,经常小偷小摸,但是他每次偷的并不多,且不偷老人和病人。对于甲的评价,与其说他主观方面“十恶不赦”,不如说他再次犯罪的可能性很高。因此,将惯犯认定为预防刑情节更合适。

可见,在体现行为人人身危险性的罪前情节中,能够被认定为量刑情节的,只有那些与报应和一般预防的刑罚目的相关的情节。

第二,从刑事程序上来说,罪中和罪后情节中,与行为人的再犯危险性相关的人身危险性情节必须与定罪活动密切相关,才能够被认定为量刑情节。例如,自首、坦白、当庭自愿认罪等认罪态度关系到犯罪侦查和定罪的难易。被害人谅解、退赃退赔、赔偿被害人损失等关系到定罪活动中矛盾是否激化和社会关系的恢复。立功虽然与行为人自己的定罪活动不相关,但是与他人的定罪活动相关。这些都和定罪活动密切相关,并且在定罪活动中能够轻易地获得相关证据。所以这种体现人身危险性的情节,应当在量刑中考虑。王利荣教授也指出:行为人罪后量刑情节的归责根据是行为人与法律的合作和积极对抗,行为人的消极不作为(包括无罪辩护、罪轻辩护、上诉、申诉等)不能作为量刑情节[12](111−112)。这些观点也印证了罪中罪后情节中,只有与定罪活动密切相关的再犯危险性情节才能够被认定为量刑情节。

综上所述,并非所有反映行为人人身危险性的情节均可以作为量刑情节。因为那样的话,量刑情节的范围会过于宽泛而失之规范。量刑情节应当是:反映行为的社会危害性的情节,与报应和一般预防的刑罚目的相关的反映行为人人身危险性的罪前情节,还有与定罪活动紧密相关的反映行为人人身危险性的罪中罪后情节。

三、量刑情节的区分

对量刑情节的范围进行界定后,还需要对量刑情节进行分类,以便更好地指导量刑。

(一) 量刑情节的分类:责任刑情节、一般预防刑情节和特殊预防刑情节

我国学者虽然就区分责任刑情节和预防刑情节基本达成一致,但是对于如何区分两种情节却没有很详尽的阐述。并且,责任刑情节和预防刑情节的分类,显然是从情节对刑罚目的的实现角度进行划分的。所以,按照报应、一般预防和特殊预防的刑罚目的,预防刑情节应该还可以细分为一般预防刑情节和特殊预防刑情节,这样才能更好地指导量刑。

首先,对于责任刑情节和预防刑情节的外延,我国学界还存在一定的争议。例如,对于“手段残忍”这一情节到底是责任刑情节还是预防刑情节存在争论。张明楷教授提出,用数十刀捅死一个人与开一枪打死一个人,造成的结果相同,但前者可以成为“手段残忍”的增加责任刑情节,是因为前者同时产生了数十个伤害结果[18](277)。而王瑞君教授则指出,杀人后的碎尸行为不能作为报应刑的情节,因为杀人后碎尸并非刑法意义上的违法事实,碎尸无法改变犯罪行为即杀人的危害性和严重性,然而,碎尸却能够反映行为人的人身危险性[19]。张明楷教授认为数十刀杀人的“手段残忍”体现了行为的法益侵害性,而王瑞君教授认为杀人后分尸的“手段残忍”体现了行为人的人身危害性。而笔者却认为,上述两种“手段残忍”既不是体现行为的法益侵害性,也不是体现行为人的人身危险性,而是体现行为主体的主观恶性。

那么,主观恶性到底是责任刑情节还是预防刑情节呢?笔者认为,主观恶性应当是责任刑情节。犯罪的本质包括已然之罪与未然之罪。主观恶性与客观危害的统一,是社会危害性,是已然之罪的本质属性;再犯可能与初犯可能的统一,是人身危险性,是未然之罪的本质属性。主观恶性属于已然之罪,再犯可能属于未然之罪,主观恶性在一定程度上能够说明犯罪人的再犯可能性,但它本身并不能包括在再犯可能的范畴之内[20]。可见,行为时的“手段残忍”,是体现已然的主观恶性的情节。虽然它能够在一定程度上说明行为人的人身危险性,但是却不能认定其为体现未然的再犯可能性的情节。由此可见,责任刑情节一般只包括罪中情节,而预防刑情节可以包括罪中、罪前、罪后情节。并且,一般情况 下,责任刑情节的认定要优先于预防刑情节的认定⑤。

综上所述,责任刑情节和预防刑情节的区分在于体现的内容和发生的时间。责任刑情节是定罪情节之外,犯罪行为实施过程中,体现行为的客观危害和行为人主观恶性的情节;预防刑情节是除定罪情节、责任刑情节之外,体现行为人初犯可能与再犯可能的,与报应和一般预防的刑罚目的相关的罪前情节,以及与定罪活动紧密相关的罪中罪后情节。

其次,预防刑情节还可以分为一般预防刑情节和特殊预防刑情节。一般预防刑情节是体现初犯可能的情节,特殊预防刑情节是体现再犯可能的情节。例如,大义灭亲的案件引起的民愤小,他人模仿的可能性也小;而疫情期间非法经营的案件引起的民愤大,他人模仿的可能性也大。这两者均为一般预防刑情节,前者是从轻的一般预防情节,后者是从重的一般预防情节。

强调一般预防刑情节是要将之与责任刑情节相区分。行为本身的后果与行为带来的附属的社会影响是两个不同的概念。例如,大义灭亲的行为本身的后果就是致一人死亡,而它的附属的社会影响则包括引起的民愤、引起他人模仿的可能。一个行为通常情形下的社会影响,立法者已经在规定法定刑时进行了考虑。而一个行为在特定形势下的社会影响,则需要司法者进行权衡。如果将行为在特定形势下的社会影响作为责任刑情节,即认定为社会危害性的体现,则有扩大刑法中行为与结果的因果关系之嫌;而将行为带来的附属的社会影响认定为一般预防情节,即认定为初犯可能性的体现,则没有突破责任主义的嫌疑。

(二) 刑罚的裁量:责任刑上限和一般预防刑下限

关于责任刑上限的存在,各国刑法已经形成了共识。虽然针对责任刑与预防刑的关系,量刑理论上有“点的理论”与“幅的理论”之争,但是,不管是“点的理论”还是“幅的理论”,都认可责任刑上限对刑罚幅度的限制。在日本,持“点的理论”者认为,应该在量刑时把行为人的责任作为“上限”,在不超出其范围内,从预防性出发来决定最终刑;持“幅的理论”者认为,把行为人的责任作为量刑“基础”的同时,原则上应该在责任评价的“幅度”内,或者不太脱离责任,加入预防性的考虑来决定最终刑[21]。德国认同“点的理论”的学者也指出,在罪责抵偿与个别预防相矛盾时,必须认为,在正确遵守所有法律上的和事实上的规定的情况下,恰恰有一个与每一个行为的严重程度相适应的特定的刑罚。而德国判例则认可“幅的理论”,认为为了达到罪责抵偿和特殊预防之间的平衡和协调,不能具体规定与案件的罪责相适应的刑罚,而只是规定一个刑罚幅度,这一幅度以刑罚能够实现其公正的罪责抵偿的任务为限,然后,再根据刑罚对行为人的再社会化所期望的效果,在罪责的幅度之间确定刑罚[22]。可见,日本刑法和德国刑法均认为责任刑的上限肯定存在,只是点的理论不承认责任刑下限,而幅的理论承认责任刑下限的存在。我国学者张明楷教授也指出,责任刑上限点对刑罚幅度的限制,体现了刑法的人权保障机能与法益保护机能的协调关系[18](155)。可见,张明楷教授也认可责任刑上限点的存在。

笔者赞成点的理论,因为责任刑上限存在确切的点,而责任刑下限却不存在。我国《量刑指导意见》中的量刑起点、基准刑和责任刑上限均是责任刑。预防刑是基于基准刑而增减刑罚量,是在责任刑上限之下调节基准刑。责任刑上限可以表述为:基准刑×(1−修正责任刑情节调节比例)×(1+从重责任刑情节调节比例−从轻责任刑情节调节比例),可见责任刑上限确切存在。如果是幅的理论,则需要论证责任刑的幅度具体是什么,即除了有责任刑上限外,还需要有责任刑下限。基准刑肯定不是责任刑下限,因为预防刑可以减少基准刑至某一法定刑幅度下限。法定刑幅度下限,也不是仅仅考虑了责任刑,它还考虑了一般预防刑。所以,不存在纯粹的责任刑下限,而是存在所谓的“一般预防刑下限”。

刑罚的裁量,不仅需要以责任刑上限来约束预防刑,还应当以一般预防刑下限作为预防刑情节调节范围的下限。

首先,从刑法机能来看,刑法不仅需要保障被告人的基本人权,也需要防卫社会、保护法益、维护规范权威。前者强调刑罚的报应目的,以责任刑为上限;后者强调刑罚的一般预防目的,以一般预防刑为下限。因为如果只有上限,而没有下限,则不利于防卫社会,使得法益的保护不周全,规范权威性丧失。

其次,设置一般预防刑下限,有利于防止司法腐败。司法腐败的一个方面是对被告人刑罚随意加重处罚,另一个方面则是对被告人刑罚随意减轻处罚。设置责任刑上限是防止对被告人刑罚随意加重,设置一般预防刑下限则是防止对被告人刑罚随意减轻。

那么,一般预防刑下限如何设置呢?其实,立法者在立法时已经考虑了通常情况下的一般预防刑,即法定刑幅度下限。在此基础上,司法者再考虑特殊情况下的一般预防刑情节,例如“大义灭亲”“灾害或疫情期间犯罪”等。在法定刑幅度下限的基础上,根据从轻的一般预防刑情节,如“大义灭亲”,向下调整法定刑幅度下限;根据从重的一般预防刑情节,如“灾害或疫情期间犯罪”,向上调整法定刑幅度下限,最后得到一般预防刑下限。

责任刑上限和一般预防刑下限如何在量刑时发挥作用呢?我们通过举例说明。例如,甲纠集其他数人,在洪灾期间,哄抢大米20吨。甲为首要分子,之后有自首、返还被抢物资、立功等情节。假设哄抢大米10吨构成数额巨大,法定刑期限为3—10年。根据量刑规律,哄抢大米10吨对应4年法定刑,之后,每增加1吨,增加0.5年。则哄抢20吨大米对应的基准刑为9年(4+0.5×10=9)。其中,甲为首要分子是责任刑情节,假设增加10%的刑期;洪灾期间犯罪是一般预防情节,假设增加20%的刑期;自首、返还被抢物资、立功是特殊预防刑情节,假设分别减少30%、25%和35%的刑期。则“责任刑上限”为基准刑9年加上责任刑情节“首要分子”增加的0.9年刑罚,共9.9年。“一般预防刑下限”为在法定刑幅度下限3年的基础上,加上一般预防刑情节“洪灾期间犯罪”增加的1.8年,即为4.8年。所以,甲应当在4.8年到9.9年之间量刑。然后,再根据“同向相加、逆向相减”的调节程式计算准宣告刑,即3.6年(9×(1+10%+20%− 30%−25%−35%)=3.6)。因为3.6在4.8到9.9的区间外,所以只能用“一般预防刑下限”4.8年作为宣告刑。

(三) 刑罚自由裁量权:一般预防刑下限与减轻情节

法定刑幅度下限和一般预防刑下限之所以不是“责任刑下限”,除了因为这一下限考虑了预防的刑罚目的或者预防刑情节外,还因为两者皆可被减轻情节所“突破”。幅的理论认为预防刑情节应当在责任刑的幅度范围内对基准刑进行调节,即意味着责任刑上限和责任刑下限皆不可被突破,否则就有违责任主义原则。但是,在司法实践中,因为减轻情节的存在,法定刑幅度下限和一般预防刑下限均可被突破。

司法裁量经由司法克制主义和司法能动主义,形成了现有的“温和的司法能动主义”[23]。温和的能动主义表现为:一方面允许法官自由裁量权的行使,另一方面又要求法官行使自由裁量权和解释法律必须按照相应的规范进行。规范自由裁量权的行使,并不是“挤压”量刑所必需的自由裁量权,而是按约定俗成或明文规定的量刑法律依据和事实根据标准,以及自由裁量权的固有属性,使得自由裁量权合乎量刑规律运行[24]。所以,本文所提出的“责任刑上限”以及“一般预防刑下限”,其实也是对具体量刑规律的探索,并不是对自由裁量权的否定。

刑罚自由裁量权的集中体现之一即为:在具有减轻情节的情况下,一般预防刑下限是可以被突破的。我国刑法总则中规定的“应当”的法定减轻情节有三种情况,即防卫过当犯罪、紧急避险过当犯罪、造成损失的中止犯罪。另外,刑法总则还有多处“可以”减轻情节和“应当”从轻、减轻情节,如未成年犯罪应当从轻或者减轻处罚,又聋又哑的人犯罪可以从轻、减轻或者免除处罚。还有,在刑法分则中也规定了多处可以减轻的情节,如《刑法》第383条第1款第3项:“犯第一款罪(贪污罪),在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃,避免、减少损害结果的发生,有第一项规定情形的(数额较大或者有其他较重情节的),可以从轻、减轻或者免除处罚。”可见,减轻情节在我国刑法中占据一定比例。根据刑法修正案(八)的规定:“犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的,应当在法定刑以下判处刑罚;本法规定有数个量刑幅度的,应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。”所以,在我国刑法中,在具有减轻情节的情况下,法定刑幅度下限是可以被突破的。本文用“一般预防刑下限”替代“法定刑幅度下限”对量刑进行约束,并不是对刑罚裁量权的剥夺,所以也应当允许减轻情节对“一般预防刑下限”的突破。只是这种突破必须有充分的理由和法律根据。

“责任刑上限”不允许被突破,而“一般预防刑下限”允许被突破,是罪刑法定原则、有利于被告人原则的体现。责任刑是对已然犯罪轻重程度的衡量,而预防刑是对未然犯罪的衡量。如果突破责任刑上限则违背了责任主义和罪刑法定原则。而在具有充分理由的情况下,突破一般预防刑下限,是“预防必要性”对责任的影响[25],也是有利于被告人原则的体现。这和只能根据法律规定入罪,而可以根据超法规事由出罪一样。当然,超法规出罪和超一般预防刑下限处罚均不是任意裁量,而是有理有据的自由裁量。

四、结论

我国《量刑指导意见》对于明确量刑步骤,建立相对独立的量刑程序,增强控辩双方关于量刑的有效对抗,强调刑事政策和量刑原则对量刑的指导,细化和规范量刑情节的辨识和适用,构建科学、规范的量刑方法等,起到了重要的作 用[26−27]。但是,《量刑指导意见》还是存在量刑情节的界定和区分过于简单,基准刑的调节方法存在争议等问题。

为了更好地量刑,我们应当在并合主义的指导下,准确地区分定罪情节、量刑情节和行刑情节的内涵和外延,清晰地界定哪些反映行为人人身危险性的情节可以作为量刑情节。在强调量刑阶段的一般预防目的的并合主义理论下,量刑情节应当是:反映行为的社会危害性的责任刑情节,与报应和一般预防的刑罚目的相关的反映行为人人身危险性的罪前情节,还有与定罪活动紧密相关的反映行为人人身危险性的罪中罪后 情节。

根据情节具体实现的刑罚目的,可以将量刑情节分为责任刑情节、一般预防刑情节和特殊预防刑情节。责任刑情节是定罪情节之外,犯罪行为实施过程中,体现行为的客观危害和行为人主观恶性的情节;预防刑情节是定罪情节和责任刑情节之外,体现行为人初犯可能与再犯可能的情节。其中,一般预防刑情节是体现初犯可能的情节,特殊预防刑情节是体现再犯可能的情节。在基准刑的基础上,根据责任刑情节设定“责任刑上限”;在法定刑幅度下限的基础上,根据一般预防刑情节设定“一般预防刑下限”。在没有减轻情节的情况下,案件最后的宣告刑,应当在“责任刑上限”和“一般预防刑下限”的区间内,从而做到既保护被告人人权,又保障规范的权 威性。

① 对于刑罚裁量的体系,不同的学者有不同的构建。笔者将刑罚裁量的体系大致分为:量刑原则和基准、量刑情节选取和认定、基准刑的确定、量刑方法的构建与运用。所以,量刑方法是指审判人员运用量刑情节调节基准刑的具体方法和步骤。本文的“量刑基准”是指量刑的正当化根据。

② 笔者将复合模式定义为两种调节程式相结合的量刑方法,而单一模式定义为只采取“同向相加,逆向相减”一种调节程式的量刑方法。这一定义与引文中的论述稍微有所区别。

③ 对于并合主义属于什么理论,不同的学者有不同的看法。高铭暄教授、林山田教授将之归为刑罚目的理论(参见高铭暄、马克昌、赵秉志主编:《刑法学(第八版)》,北京大学出版社、高等教育出版社2017年版,第223页;林山田:《刑法通论(增订十版)》,北京大学出版社2012年版,第301页),张明楷教授将之归于刑罚正当化根据理论(参见张明楷:《刑法学(第五版)》,法律出版社2016年版,第506页)。笔者认为,刑罚正当化根据用报应、威慑等表述可能更为合适,而刑罚目的用报应、预防更为合适,所以采用的是刑罚目的理论的定位。

④ 王利荣教授还反对将人身危险性作为累犯、再犯、自首、立功等具体量刑情节的根据,原因在于人身危险性缺乏客观性,其对应的是未然的犯罪,而未然犯罪不能作为处罚的根据,且用刑罚抑制再犯可能性缺乏根据。笔者认为,彻底地否认人身危险性作为量刑依据具有一定的偏激性,毕竟各国普遍认可一般预防和特殊预防的刑罚目的。现代刑罚完全可以既保持刑罚的客观性又允许刑罚的个别化,只要在区分责任刑情节和预防刑情节的情况下,将预防刑情节的调节幅度限制在责任刑上限之下即可。所以,人身危险性可以成为量刑情节的依据。

⑤ 这里也有例外,例如本文第二部分提到的累犯、再犯、惯犯、前科等情节,虽然同时体现了行为人的主观恶性和人身危险性,但是,将其认定为预防刑情节更合适。

[1] 熊选国.《人民法院量刑指导意见》与“两高三部”《关于规范量刑程序若干问题的意见》理解与适用[M]. 北京: 法律出版社, 2010: 51−388. XIONG Xuanguo. Understanding and application ofand[M]. Beijing: Law Press, 2010: 51−388.

[2] 李晓林. 量刑规范化的理论与实践[M]. 北京: 人民法院出版社, 2015: 224−803. LI Xiaolin. Theory and practice of standardization of sentencing [M]. Beijing: People's Court Press, 2015: 224−803.

[3] 张明楷. 责任主义和量刑原理——以点的理论为中心[J]. 法学研究, 2010(5): 128−145. ZHANG Mingkai. Responsibility doctrine and sentencing principle——Focusing on point theory [J]. Chinese Journal of Law, 2010(5): 128−145.

[4] 姜涛. 责任主义与量刑规则: 量刑原理的双重体系建构[J]. 政治与法律, 2014(3): 142−152. JIANG Tao. Responsibility doctrine and sentencing rules: Dual system construction of sentencing principle [J]. Political Science and Law, 2014(3): 142−152.

[5] 李冠煜. 量刑规范化改革视野下的量刑基准研究[J]. 比较法研究, 2015(6): 111−125. LI Guanyu. A study of sentencing benchmarks from the perspective of standardized reform of sentencing[J]. Journal of Comparative Law, 2015(6): 111−125.

[6] 周光权. 刑法总论: 第三版[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2016: 422. ZHOU Guangquan. General introduction to Criminal Law (3rd ed .)[ M]. Beijing: Renmin University of China Press, 2016: 422.

[7] 张明楷. 刑法学: 第五版[M]. 北京: 法律出版社, 2016: 553. ZHANG Mingkai. Criminal law (fifth edition)[ M]. Beijing: Law Press, 2016: 553.

[8] 南英, 戴长林. 最高人民法院刑事审判第三庭. 量刑规范化实务手册[M]. 北京: 法律出版社, 2014: 32−35. NAN Ying, DAI Changlin. The Third Court of the Criminal Trial of the Supreme People's Court. Handbook on the practice of standardized sentencing [M]. Beijing: Law Press, 2014: 32−35.

[9] 陈兴良. 本体刑法学(第二版)[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2011: 523. CHEN Xingliang. Ontology criminal law (2nd edition)[ M]. Beijing: Renmin University of China Press, 2011: 523.

[10] 林山田. 刑法通论下册(增订十版)[M]. 北京: 北京大学出版社, 2012: 306. LIN Shantian. General penal code book II (updated 10 edition)[ M]. Beijing: Peking University Press, 2012: 306.

[11] 马克昌. 比较刑法原理——外国刑法学总论[M]. 武汉: 武汉大学出版社, 2002: 36. MA Kechan. Comparative criminal law principle——General theory of foreign criminal law[M]. Wuhan: Wuhan University Press, 2002: 36.

[12] 王利荣. 案外情节和人身危险性[J]. 现代法学, 2006(4): 108−113. WANG Lirong. Factors beyond cases and personal dangerousness[J]. Modern Law Science, 2006(4): 108−113.

[13] 陈兴良. 刑事司法研究[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2008: 91. CHEN Xingliang. A study of criminal justice[M]. Beijing: Renmin University of China Press, 2008: 91.

[14] 赵廷光. 量刑公正实证研究[M]. 武汉: 武汉大学出版社, 2005: 162. ZHAO Tingguang. An empirical study on sentencing justice[M]. Wuhan: Wuhan University Press, 2005: 162.

[15] CLIVE R HOLLIN. 罪犯评估与治疗必备手册[M]. 郑红丽, 译. 北京: 中国轻工业出版社, 2006: 42. CLIVE R. HOLLIN. Handbook for the assessment and treatment of offenders[M]. Trans. ZHEN Hongli. Beijing: China Light Industry Press, 2006: 42.

[16] 蔡志玉.醉驾型危险驾驶罪量刑情节的把握——对59件危险驾驶案例的调查分析[J]. 中国刑事法杂志, 2012(4): 39−45. CAI Zhiyu. Understangding sentencing factors of the criminal case of drunk driving: Investigation and analysis of 59 dangerous driving cases [J]. Chinese Journal of Criminal Law, 2012(4): 39−45.

[17] 杨诚, 王平. 罪犯风险评估与管理: 加拿大刑事司法的视角[M]. 北京: 知识产权出版社, 2009: 49. YANG Cheng, WANG Ping. Criminal risk assessment and management: A perspective of criminal justice in Canada [M]. Beijing: Intellectual Property Press, 2009: 49.

[18] 张明楷. 责任刑与预防刑[M]. 北京: 北京大学出版社, 2015: 277. ZHANG Mingkai. Liability penalty and prevention penalty [M]. Beijing: Peking University Press, 2015: 277.

[19] 王瑞君. 如何规范地识别量刑情节——以实务中量刑情节的泛化和功利化为背景[J]. 政治与法律, 2014(9): 89−101. WANG Ruijun. How to standardize the identification of sentencing factors——In the context of the generalization and utilitarianization of sentencing factors in practice[J]. Politics and Law, 2014(9): 89−101.

[20] 陈兴良. 刑法哲学[M]. 北京: 中国政法大学出版社, 2004: 133−151. CHEN Xingliang. Philosophy of criminal law[M]. Beijing: China University of Political Science and Law Press, 2004: 133−151.

[21] 城下裕二. 量刑理论的现代课题(增补版)[M]. 黎其武, 赵珊珊, 译. 北京: 法律出版社, 2016: 4. CHENG Xiayuer. A modern subject of sentencing theory (supplementary edition)[ M]. Trans. LI Qiwu, ZHAO Shanshan. Beijing: Law Press, 2016: 4.

[22] 汉斯·海因里希·耶塞克, 托马斯·魏根特. 德国刑法教科书[M]. 徐久生, 译. 北京: 中国法制出版社, 2001: 1051−1052. HANS HEINRICH JESSEK, THOMAS WERGENT. German criminal law textbook [M]. Trans. XU Jiusheng. Beijing: China Legal Publishing House, 2001: 1051−1052.

[23] 沃尔夫. 司法能动主义[M]. 黄金荣, 译. 北京: 中国政法大学出版社, 2004: 197. WOLF. Judicial activism [M]. Trans. HUANG Jinrong. Beijing: China University of Political Science and Law Press, 2004: 197.

[24] 石经海. 量刑个别化的基本原理[M]. 北京: 法律出版社, 2010: 159. SHI Jinghai. Basic principles of individualization of sentencing [M]. Beijing: Law Press, 2010: 159.

[25] 克劳斯·罗克辛. 刑事政策与刑法体系[M]. 蔡桂生, 译. 北京: 中国人民大学出版社, 2011: 76. CLAUS ROXIN. Criminal policy and criminal law system [M]. Trans. CAI Guisheng. Beijing: Renmin University of China Press, 2011: 76.

[26] 石经海, 严海杰. 中国量刑规范化之十年检讨与展望[J]. 法律科学(西北政法大学学报), 2015(4): 170−180. SHI Jinghai, YAN Haijie. Review and prospect of ten years of sentencing standardization in China[J]. Science of Law, 2015(4): 170−180.

[27] 黄晓云. 量刑规范化改革: 在实践中前行——访最高人民法院刑三庭庭长戴长林[J]. 中国审判新闻月刊, 2011(68): 11−13. HUANG Xiaoyun. Standardized reform of sentencing: Moving forward in practice——Visiting President Dai Changlin of the criminal court of the Supreme People's Court [J]. China Trial News Monthly Magazine, 2011(68): 11−13.

The definition and classification of sentencing factors

WEN Ji

(School of Law, Jinan University, Guangzhou 510632, China)

The definition and distinction of sentencing factors inare too simple. If the Comprehensive Theory emphasizes the general prevention purpose, the sentencing factors should be defined as the factors that reflect the social harm of the action, the factors that reflect the future danger of the perpetrator related to the purpose of retribution and general prevention before the crime happens, and the factors that are closely related to the conviction activities when or after the crime happens. According to the purpose of penalty, the sentencing factors can be classified to responsibility penalty factors, general prevention penalty factors and special prevention penalty factors. On the basis of the benchmark penalty, "the upper limit of responsibility penalty" can be set. And on the basis of the lowest statutory sentence, "the lower limit of general prevention penalty" can be set. In the absence of extenuating factors, the final penalty should be set between "the upper limit of responsibility penalty" and "the lower limit of general prevention penalty", so as to protect both the human rights of the accused and the authority of the norms.

the sentencing methods; sentencing factors; the upper limit of responsibility penalty; the lower limit of general prevention penalty

10.11817/j.issn. 1672-3104. 2020.04.009

D903

A

1672-3104(2020)04−0071−11

2019−12−11;

2020−03−08

湖南省教育厅重点研究基地开放基金项目“贪污罪立案标准与当地经济水平关系探索”(12K020)

文姬,湖南醴陵人,法学博士,暨南大学法学院教授,主要研究方向:刑法学,联系邮箱:wenjiwenji@126.com

[编辑: 苏慧]