结构主义视阈下民族歌剧的发展与创新

种雪

20世纪60年代法国涌现出一大批人文思潮,结构主义在这一时期产生了很大的影响,它并不是一种流派式的系统,而是一种思维方式。法国著名语言学家菲尔迪南·德·索绪尔首次提出结构语言学,他认为“语言”(langue)和“言语”(parole)是有区别的:语言是社会性的,是各种因素间关系的系统;言语是个别性的,是一个特定制造的事件。索绪尔对作为系统或基本结构的语言的关注,促进了结构主义的产生。而后,心理学家皮亚杰对“结构”的概念进行了解释,他认为结构具有三种特性,即整体性、转换性和自我调整性,内部结构通过“顺应”与“同化”来适应外部环境的变化。

被誉为“结构主义之父”的列维·斯特劳斯认为,结构存在于人类大脑的无意识层面,而社会行为和文化现象是无意识结构投射的结果,他的《历史和辩证法》标志着结构主义的正式确立。列维·斯特劳斯认为美感不是孤立存在的,它必然存在于人与社会文化的关系之中;其次,美感不是静止不动,而是必须在活动中存在的。它在审美活动中存在,随着审美与被审美的变化而变化,随着其中任何一方的消亡而消亡;最后,美感就审美来说是相同的,就审美对象来说,则随着时间、地点、文化、环境等各种因素的变化从而具有千差万别的特点。①

1964年,为体现“洋为中用”的方针,中国歌剧舞剧院歌剧团全体同志在中宣部和文化部的直接领导下,进行了一次创作实践。乌斯满江与石夫也参加了这项工作,促成了歌剧《阿依古丽》(以下简称《阿》剧)的问世。1966年初首演时,引起了热烈的反响。但谁也不曾料到,一部高度赞扬社会主义建设,并在艺术实践上进行新的融合的作品,在演出没几日后,竟被“四人帮”指控为“制造假新气象以对抗毛主席的批示”及鼓吹“中间人物”论等罪名②,打成毒草。直到粉碎“四人帮”之后,《阿》剧才得以重返舞台。

笔者选用皮亚杰和列维·斯特劳斯的结构主义方法论来对《阿》剧进行分析,皮亚杰作为一个心理学家,他对结构主义的定义,能直接从宏观的角度对各元素进行分析,由外向内进行挖掘整理,对《阿》剧创作分析的整体性上进行方法论的指导;列维·斯特劳斯的结构主义,强调先将事物分解成诸多元素,而后将各元素按照一定的分类原则进行组合,从而产生不同于表层现象的深层认识。从不同的角度对《阿》剧进行分析,可以更好地把握作品的戏剧性和民族性等特点。

一、皮亚杰结构主义下《阿》剧音乐分析

心理学家皮亚杰认为结构包括三个方面,即整体性、转换性、自身调整性。

1.整体性。首先,整体性在一个结构中居于基础性地位。剧本的整体编排对于歌剧的创作尤为重要,其主要体现如下:

《阿》剧讲述了这样一个故事:在解放前,阿依古丽是一个农奴,经常受到牧场主的奴役甚至是鞭打,她极其痛恨万恶的旧社会。在党的哺育下,阿依古丽逐渐成长为一名共产党员,她立场坚定,热爱集体、热爱党、热爱社会主义,在选举中,成功当选第一位牧场女队长。

生产队有一位兽医哈思木,他是反动牧主的儿子,阿依古丽曾是他们家的农奴,他一心想把草原夺回自己的手中,便蛊惑阿依古丽的丈夫阿斯哈尔,私自贩卖生产队的草。阿依古丽知道后,当众批评了阿斯哈尔,并让丈夫把贩私草的钱上交,这让丈夫丢尽了颜面。回到家后,两人发生了激烈的争吵,阿斯哈尔一气之下离家出走,最终在刘书记和乌买尔老爹的劝说下,认识到了自己的错误,与阿依古丽重归于好。

哈思木自知诡计没有得逞,心生怨恨。在一个风雨交加的夜晚,哈思木设计将生产队的羊羔冻病,利用职务之便,将本应注射的药剂换成了蒸馏水,企图破坏集体利益,以此来陷害阿依古丽。但在群众的信任和支持下,哈思木的计谋并没有得逞,而且阿依古丽还分析出了幕后黑手——哈思木。他发现阴谋败露,抛弃妻子准备逃跑。阿依古丽只身一人前去追赶,两人在搏斗时,阿依古丽负伤,其他人赶到后,成功地将哈思木抓住。经过抢救,阿依古丽的身体逐渐恢复。阿依古丽依靠党和群众的力量,克服了重重困难,最终把草原的缰绳紧紧掌握在群众手里,草原上又呈现出一派生机盎然的景象。

同时,整体性的存在又具有争议,即整体性是诸元素集合而逐渐显现的,还是先于他们存在的,甚至干脆就是一种先验的。皮亚杰从运算结构主义的立场出发,认为我们应当把关注的重点从元素和整体转移到构成性的关系上,即认为整体只是一种在程序中被构成的结果,它是变动的而不是静止的,因而是生成的而不是先验的。③《阿》剧是诸元素集合的产物,故事的推动随着情节的变化而发展,歌剧中众多元素的存在,是经过编剧、作曲家、导演以及众多演员和工作人员劳动的产物。

2.转换性。对于上述的争议,我们可以用转换性的研究思路来解决。如在语言学研究方法中存在历时性与共时性两个维度,历时性指的是在流动的时间中对语言及语言的流变现象进行描述和分析;而共时性则指的是在同一时间对不同语言现象进行的描述。下面结合对《阿》剧戏剧语言和元素的微观分析,论证其转换性结构主义思维:

哈萨克族是一个游牧民族,在这个地区流行着这样的一句话:“歌和马是哈萨克族人民的一对翅膀。”每一个民族的音乐都有自己独特的风格和形态,而形成这种独特的风格和形态的原因是多方面的:地理位置、歷史变迁、社会形态、民俗文化、语言等等。其中,语言和音乐的关系尤为密切,相互间的影响与渗透也最为直接。

从历时性的角度来看,哈萨克族音乐的发展与语言有着密切联系。哈萨克族民歌丰富多变的音乐节拍看似非常复杂,实际上它与哈萨克族民歌歌词的格律有着密切的关系。哈萨克族民歌歌词格律由音步组成。三音音步和四音音步是哈萨克族民歌歌词格律中的重要组成部分(五音音步可以看作是四音音步的变体)。哈萨克族民歌诗律的主要格律形式有俗歌体、民谣体以及长短句,俗歌体主要由三音音步和四音音步组成,组合方式有三四四、四三四、四四三等;民谣体由一个四音音步或者五音音步同一个三音音步组成;长短句的主要特点是三音音步、四音音步、五音音步单独成句,与三四四式、四三四式等俗歌体诗句和四三式、五三式民谣体诗句交杂在一起的格律形式。④

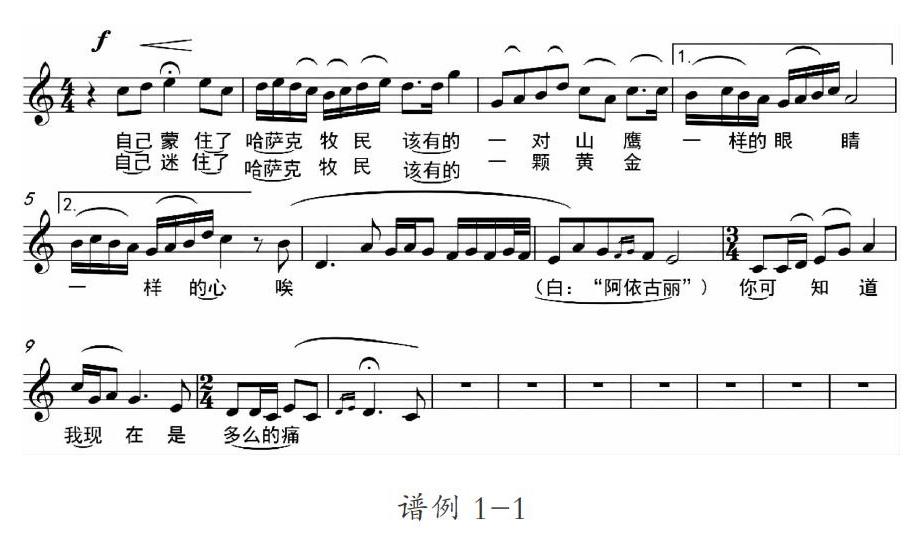

在第七场中,阿斯哈尔有一个唱段,一句话的歌词长达22个字,作曲家将它作为一个大的自由段来处理,采用反复的形式,8个乐句,方整性结构,采用首尾呼应的手法,表现出阿斯哈尔内心的懊悔、心痛和激动的情绪。如谱例1-1。

谱例1-1

自己 蒙 住了/哈萨克 牧民 该有的/一 对 山 鹰/一样的 眼睛,

自己 迷 住了/哈萨克 牧民 该有的/一 颗 黄 金/一样的 心。

唉!

阿依古丽!

你可 知 道/我现 在 是/多么的 痛/心。

这段歌词的创作手法是按照长短句的格律形式来进行创作的,都是以“2”或“3”为基础倍数,节拍为2/4、3/4、4/4的混合节拍,其中音步采用的是三音音步X XX及其变形X XXXX、X XXXX、X X X.X等,四音音步X XXX及其变形XXXX XX. XX,XXX X X—等。四音音步与三音音步有一个不同点在于最后一个音,四音音步最后一个音强调重音,所以时值一般比前面的音长或者一样长。作曲家就是抓住了这一特征,在创作上根据哈萨克民歌格律的特点,在语气、音调、节奏等方面,创作出符合人物特点、揭示人物性格的音乐作品。

3.自身调整性。结构主义的第三个特点是自身调整性,它与整体性、转换性相互依存,也就是说作曲家在运用民歌时,运用各种创作手法,创作出新的音乐形态,但其仍具有哈萨克族风格。所以,人类学研究者认为,结构自身具有稳定的守恒性,除非该民歌作为较小元素出现,如只选取某一片段,但自身的特性并不会消失,它仍具有民族风味的特点,也就是说这三个基本性质(即整体性、转换性、自身调整性)具有稳定性。

对于哈萨克族民歌元素的运用,在《阿》剧中,作曲家采用了三种方式。第一种是直接将哈萨克族民歌融入到《阿》剧中,选用一些既有代表性的,又能体现剧中人物情感或者环境气氛的民歌或者器乐曲。如第六场沙的克设计将阿斯哈尔骗出羊棚后,哈思木趁机溜进去扯下门帘,打开门窗企图损害集体利益,以此来陷害阿依古丽。这时的背景音乐为哈萨克的冬不拉曲目,旋律以二度上行的级进为主,节奏较快,表现出紧张、激动和着急的情绪。再如第四场,阿斯哈尔与阿依古丽发生争执,为推动剧情发展的需要,作曲家直接将家喻户晓的《结婚曲》运用到歌剧中,描绘的结婚场景让阿斯哈尔陷入了回憶之中。还有反映过去苦难生活的《流浪者之歌》等等。据考证,在这部歌剧中,直接将“既定音乐”素材运用到歌剧中的音乐就有二十多首。

第二种是用民歌的旋律,进行再创作。这部剧最主要的人物之一就是阿依古丽,为了塑造出阿依古丽的音乐形象,作曲家选用了哈萨克“牧歌”《阿吾力》的旋律为主题,那优美的旋律、豪爽的气质、积极向上的情感,都表现出阿依古丽深受人民喜爱、草原第一女队长的飒爽英姿。如谱例1-2。

谱例1-2

根据这首歌发展成阿依古丽的主题,如谱例1-3,并贯穿全剧。

谱例1-3

“牧歌”的旋律大都高亢嘹亮、富有浓郁的草原气息,阿依古丽和阿斯哈尔两人的音乐形象,都与“牧歌”的音乐特征相吻合,所以为使人物形象统一,增强戏剧的统一性,由这一基调衍生出许多唱段,如《东方升起红太阳》、《我要做一匹骏马》等等。

第三种为了丰富音乐的色彩性和戏剧性,在以哈萨克族民歌为主的前提下,加入维吾尔族、柯尔克孜族等其它少数民族的民歌。如第四场,阿斯哈尔与阿依古丽发生争吵之后,唱起了《赛里木湖面起了风浪》,这首歌的题材就选自维吾尔族民歌《春天之歌》。作曲家在创作时,选用了曲调深沉的部分,以此来表现阿依古丽内心的难过;但对于原曲中略带忧伤和缠绵的曲调,并不符合人物的内心写照,作曲家对于这一部分选择重新创作,赋予了阿依古丽更加坚强的旋律。这样的创作手法更加突显出人物性格,也解决了民歌在这部歌剧创作中民族化的问题。再如第七场中阿斯哈尔演唱的《暴风雪》,题材就选自于柯尔克孜族的民歌,多种风格的加入,使剧中人物形象更加丰富和立体,在增加音乐戏剧性的同时,又加强了音乐的民族性。

二、列维结构主义下《阿》剧音乐分析

文化人类学家列维·斯特劳斯认为结构主要有四个特征:关联性和系统性、可能性、一贯性、把握性。

1.关联性和系统性。在结构内部诸元素间存在关联性和系统性。当整体内某个元素发生改变时,会波及到整体。王光祈在《东方民族之音乐》一书中首次提出“乐系”理论,开创性地将世界多民族音乐划分为:中国、希腊和波斯—阿拉伯音乐体系。上个世纪八九十年代,杜亚雄又对中国民族民间音乐进行了划分和界定。他认为哈萨克族音乐采用的是中国音乐体系和欧洲音乐体系,是两个音乐属系兼而有之的民族,是“复合音乐体系民族”⑤。在哈萨克族的民歌调式中,存在着大量的降si音,这种调式音级在旋法方面多以和弦外音——辅助音或经过音的形式出现,由此形成了哈萨克族民歌风格与特点。如谱例1-4。

谱例1-4

这是第三场,在打草场大家垛草、打草时演绎的唱段(男声合唱《打草歌》)。谱例中出现的降si,多为下行级进的经过音,而第九小节中的降si,可以看成是变化辅助音。用哈萨克族调式音阶进行创作,极具民族风味,表现出劳动人民在劳作时干劲十足,期盼丰收,欢乐祥和的景象。作品中还有很多处运用了这种调式音阶,如第六场牧民们发现羊羔受凉了,乌买尔老爹叫苏莱曼去找兽医哈思木给羊羔打针,乌买尔老爹走出羊棚,观察地上脚印时的背景音乐,采用的就是哈萨克族调式音阶。虽然只有短短的12小节,但是降si音的出现,不仅明确了音乐的风格,而且增强了音乐的戏剧性,推动音乐的发展,为接下来故事情节的发展埋下伏笔。当某个民族元素(调式音阶中的si变为降si)首先转换时,其他元素也会受到影响,紧跟着发生变化。元素与整体间的联系十分密切,整体与个体元素间又相互影响。

2.可能性。列维·斯特劳斯认为:“对于任何一个给定模式都应有可能排列出由同一类型的一组模式中产生的一个转换系列。”⑥结构在以一种排他性条件下表现出某种确定的模式的同时,存在诸多的可能性。如念白主要是我国戏曲音乐的表现手法,歌剧是西方的艺术形式,而且其结构具有相对的稳定性。它与我国传统戏曲不同,我国的戏曲是唱白并重。

《阿》剧在创作上,突破了歌剧原有的程式,加入部分念白,念白的加入,并没有削弱音乐在歌剧中的地位,反而更加深刻地刻画出人物形象,增加歌剧的表演性和戏剧性。如第二场,哈思木一边想事情,一边伸手到盘子里取苹果,咬了一口发现是烂的,想扔没扔,细细端详了一番后,喃喃自语道:“对!我就让他们像这个苹果一样,从里边烂起。”然后拿起皮鞭,对着空气,猛抽了几下。在这段剧情中,并没有唱段,而是通过人物动作和说白的表现手法,揭示出阶级敌人阴险的嘴脸。

再如第四场,阿斯哈尔与阿依古丽在激烈的吵架时,阿斯哈尔有一句念白:“这毛毯、毡房都是我的。”阿依古丽道:“毛毯你带上,毡房你带走,牵走你的羊,一切东西我不要,我只要公社、只要党。”阿斯哈尔听完妻子的这段话,被强大的精神威力震慑住了,愣了好半天。之后拿着毛毯对阿依古丽说:“这毛毯给你,(把毛毯扔在床上)阿依古丽别哭了,只要你改变主意不当队长,我就不走”。阿依古丽说:“不,改变主意的应当是你”。阿斯哈尔:“那好吧!(气冲冲的走下台)就各飞各的吧”。这段情境中,依然没有唱词,但是通过人物的表演和念白,更加能够表现出阿斯哈尔内心的情感,以及阿依古丽热爱社会主义热爱党的坚定信念,增强戏剧的矛盾冲突,为后续故事情节发展做铺垫。将念白放在最为恰当的地方,并没有破坏歌剧的整体性,这样的创作手法,反而加深了人物的形象刻画,增加剧情发展的矛盾性,在当时,这是在歌剧创作中做了很大的突破。

3.一贯性。结构主义所遵循的规律具有一贯性,可以由已知指向未知,即当某种元素发生变化或加入其他元素后,我们可以根据所掌握的预判出所要产生的影响。也就是说当我们从横向的角度对事物进行剖析后,可以从纵向的思维对其历时性的发展做出预判。在《阿》剧中加入西方音乐元素后,笔者对音乐的整体发展做了以下分析:

(1)咏叹调。《阿》剧中,作曲家借鉴西方的歌剧写作技法,创作了大量的咏叹调歌曲,用来刻画人物形象,反映出他们的内心世界。如第五场乌买尔老爹的唱段《你忘记了从前》,这是一段典型的三段式结构,第一段1-63小节,由六个乐句组成,是一段节奏较自由的散板乐段,表现出乌买尔老爹对阿斯哈尔的愤懑,同时想要规劝阿斯哈尔不要走错了路;第二段为64-106小节,这一段的节奏稍快,老爹的歌声把阿斯哈尔带回九年前,那时的他被旧社会逼迫的无家可归,在草原流浪;第三段从107-142小节,节奏加快,表现出新社会给了阿斯哈尔好的生活,可他却要离开,乌买尔老爹十分生气的心情,速度的逐渐加快,突出人物内心的情感,大大增强了音乐对于戏剧的张力和表现力。《阿》剧中还有很多这样的段落,如阿依古丽第一场《辽阔的草原》、第三场《东方升起红太阳》、第六场《啊,草原》;第六场阿斯哈尔的《暴风雪》等等。

(2)宣叙调。为加强歌剧的戏剧性矛盾冲突,作曲家还创作了一些宣叙调的唱腔,这些唱段与说话近似,但又比语言夸张,似说似唱的形式。如第七场,阿斯哈尔看到阿依古丽受伤,怀着十分懊悔和悲痛的心情,作曲家为其写了一个短小的宣叙调。如谱例2-1。

谱例2-1

这段音乐不属于板腔体或歌谣体的音乐形式,也与咏叹调不同,这是作曲家根据阿斯哈尔的唱词与主题材料,用宣叙调的手法创作出来的唱段。在《阿》剧中,这样的唱段还有很多,运用这种夸张的手法,能更好地调动音乐的发展,增加音乐的色彩性,故事发展的同时矛盾性逐渐增强,增强了音乐的戏剧性。

(3)伴奏乐队。在歌剧中,乐队主要有两个作用,一是服务于唱腔,为唱腔做伴奏;二是表达歌剧中的人物情感,发挥独立器乐的音乐作用,更有效地塑造出歌剧所要表达的戏剧效果,丰富音乐的色彩性。如第四场,阿斯哈尔与阿依古丽在回忆当年结婚时的美好,乐队演奏哈萨克民歌《结婚曲》,但是采用了一种较为轻盈的音响效果来表现,使观众既能体会到那种氛围,又能听清两人的念白,发挥了乐队的独立性,烘托气氛、带动故事情节的发展。

谱例2-2

再如第四场的结尾处,阿斯哈尔负气离家出走后,失落的阿依古丽进入帐篷,提着羊奶桶准备去劳动时,看到墙上毛主席的画像,这时乐队响起了咏叹调《辽阔的草原》的旋律,如谱例2-2音响一出来,虽然此时的阿依古丽没有唱段,也没有过多的动作,但是观众仍然能够从音乐中感受到阿依古丽的内心世界,她那精神渐渐平复,充满信心的样子。

一切在结构内观察的事物都可以在结构主义的视阈下被解释,前提是基于对整体性规律在结构内把握,也就是说只有在結构中,才能对一些事情做出正确解释。《阿依古丽》在民族性的创作上,选用哈萨克族民间歌曲、民歌主题、调式音阶,民歌主题贯穿始终,使其民族风格形成较强的统一性;为了丰富歌剧的色彩性,同时又加入了维吾尔族、柯尔克孜族等其他少数民族的民间音乐,增强戏剧冲突,更好地刻画人物形象。在西方歌剧的借鉴上,强调音乐的功能,创作出既有抒情性的咏叹调,又有夸张性的宣叙调;强调乐队的综合表现功能与多声部思维方式。强调歌剧音乐的完整性,用矛盾冲突推动音乐的发展,丰富音乐的戏剧性和色彩性。《阿》剧认真地贯彻了“洋为中用、推陈出新”的方针,是当时借鉴西方歌剧创作具有代表性的歌剧之一。用结构主义人类学的视角对《阿》剧进行分析,此方法论对理解事物具有一定的科学性,其优点是操作性较强,通过对诸多元素的排列和分析,能够找出相对稳定的深层结构;但对元素的分类上具有较强的主观性,所得到结果的客观性也容易遭到质疑。

通过结构主义可以基本了解《阿》剧中的民族性,也可以发现内在元素的共性和普遍联系,同时也为个别元素提供了一个可以参照的思想框架,这也是结构主义留给人们的宝贵财富。结构主义自身存在的缺点也不容忽视,但任何方法论都是我们看待不同文化的一面镜子,它们如同多棱镜的不同侧面,每一个侧面都可以折射出不同的光束。⑦《阿》剧首演后被音乐界公认为新中国民族歌剧的里程碑作品之一,在我国歌剧革命化的道路上,迈出了重要的一步,同时也奠定了石夫作为中国一流歌剧作曲家的基础。

注释:

①徐伟鹏.列维·斯特劳斯结构人类学视域中的美感论研究[D].江西师范大学,2019,(05):36.

②李凌.从歌剧《阿依古丽》的音乐谈起[J].人民音乐,1978,(03).

③皮亚杰.结构主义[M].倪连生,王琳,译.北京:商务印书馆,1984.

④谢万章.哈萨克族民歌歌词格律与音乐节拍的关系[J].新疆艺术学院学报,2004,(12).

⑤杜亚雄.探索的脚步——中国民族音乐学文集《中国民族民间音乐的音乐体系浅析》[M].上海音乐出版社,2004年版,第44页。

⑥列维·斯特劳斯.结构人类学[M].张祖建,译.北京:中国人民大学出版社,2006.

⑦孙艳艳、周波.结构、形式与意义:民间叙事的结构主义研究[J].河池学院学报,2019,(08):38.

参考文献:

[1]任家.外为中用的可喜成就——看歌剧《阿依古丽》[J].戏剧报,1966,(03).

[2]李凌.从歌剧《阿依古丽的歌剧谈起》[J].人民音乐,1978,(03).

[3]石夫.歌剧《阿依古丽》音乐创作的粗浅体会[J].人民音乐,1980,(05).

[4]崔曼斯.歌剧《阿依古丽》中戏剧表现上的民族特色[J].北方音乐,2015,(07).

[5]王梅.20世纪下半叶新疆地区歌剧创作及其音乐概论[D].中央音乐学院,2010.

[6]高翔.歌剧《阿依古丽》中阿依古丽的角色创作研究[D].江西师范大学,2012.

[7]石夫、乌斯满江.阿依古丽[I].中国歌剧團,1977,(12).

[8](法)列维·斯特劳斯.结构人类学[M].张祖建,译.北京:中国人民大学出版社,2006.

[9](瑞士)皮亚杰.结构主义[M].倪连生,王琳,译.北京:商务印书馆,1984.

[10]董龙昌. 列维·斯特劳斯艺术人类学思想研究[D].山东师范大学,2013.

[11]徐伟鹏.列维·斯特劳斯结构人类学视域中的美感论研究[D].江西师范大学,2019.

[11]孙艳艳,周波.结构、形式与意义:民间叙事的结构主义研究[J].河池学院学报,2019,39(04):34-39.

[12]李查苏娜.索绪尔语言学理论简析[J].赤峰学院学报(汉文哲学社会科学版),2018,39(09):95-97.

[13]林佳信. 论索绪尔结构主义及其对文论发展的贡献[D].陕西师范大学,2018.

[14]李笋.皮亚杰结构主义理论的语言学回归[J].科技视界,2013(04):95+190.

(作者单位:新疆艺术学院)