《灵枢·刺节真邪篇》中五首七言诗的文学价值初探*

窦 豆 钟相根

中医典籍《灵枢经》大约成书于秦汉时期,笔者[1]曾考证其《刺节真邪篇》论述“刺五邪”的部分,包含一组五首完整的七言诗。顾炎武[2]早在明末就曾言《灵枢经》中有诗为“七言之祖”,但他发现并记录到《日知录》中的只有其中一首零三句。而笔者所列的则为五首意思通顺、相互衔接的七言组诗,且其中运用了排比、拟人等写作手法,使所述医理生动形象,令人过目难忘,确实无愧于“七言之祖”的称号。现就其写作年代、写作手法等方面,试论其在文学方面的价值。

1 《灵枢经》简介及其成书年代

《灵枢经》是《黄帝内经》的组成部分,全书内容广泛,尤其在经络针灸方面较为丰富详实,涉及阴阳五行原理、脏腑功能、经络腧穴、九针和刺法以及病理、症状、诊断、治疗原则等诸多方面。两千多年来指导中医学的发展,直到今天仍是学习研究中医的重要典籍。

《灵枢经》成书的确切年代虽无记载,但学界目前基本的共识是,《灵枢经》成书于春秋战国期间,该书又非一人一时之作,但至晚不会超过西汉成帝河平三年(公元前26年)李柱国校勘医书之时。最为有力的论据是,班固《汉书·艺文志》中有“《黄帝内经》十八卷”的记载,而《灵枢经》即为其中九卷。根据这一记录,学界对《内经》问世时间的下限基本达成了共识,即认为全书应是在西汉末年的成帝年间最终成书的。该观点的依据是:(1)班固在《汉书·艺文志》中的这一记载,是在《七略》的基础上“删其要,以备篇籍”而撰写的;(2)《七略》作为我国第一部图书分类目录,是西汉末期由刘向和刘歆父子二人在奉诏校书时著成的;(3)《七略》中“方技类”的书目是由当时的朝廷侍医李柱国负责校勘的,而历史记载李柱国校勘医书的时间是公元前26年,即西汉成帝河平三年。

当然,上述论证只能说明《内经》的成书年代问题。尚有学者认为,晋代皇甫谧将《素问》《灵枢经》合称为《内经》是缺乏史料证据的,因此无法说明《灵枢经》一定是《内经》中的一部分,故不能凭借《汉书·艺文志》中对于《内经》的记载而断定《灵枢经》的成书年代。

而即便不依据《内经》,单独考证《灵枢经》的成书时间,也不会晚于东汉,且是东汉人博采西汉及以前诸家医著而成,其内容仍应是西汉以前的[3]。另外,李今庸根据《灵枢经》不以十二地支计时、百姓与万民对举等论据得出了“成书年代的时间下限,当在秦始皇统一六国以前,也就是说成书于战国后”的结论,可以参考[4]。

2 对五首七言诗的整理

《灵枢经》“刺节真邪篇”中论述针刺治疗“五邪”的部分,共分为刺痈邪、大邪、小邪、热邪、寒邪等五个小段。按目前通行版本的句读来看,似乎应属于古文三大文体“韵文、骈文、散文”之中的散文,如“刺大邪”这一小段,断句为:“凡刺大邪,日以小泄,夺其有余,乃益虚。剽其通,针其邪,肌肉亲视之,毋有反其真”。

笔者查阅各版古本《内经》及其他引用此篇文献的医学古籍,重新梳理了《灵枢刺节真邪篇》中关于“刺五邪”的这一段落[1]。重新梳理的主要来源和依据有二:第一,根据《针灸甲乙经》《黄帝内经太素》,可发现本段共有6处在不同古籍之间存在差异,此二书保留《灵枢》原貌甚多,医古文专家钱超尘[5]曾言“今可见《九卷》古本者,唯赖《太素》一书”,是非常值得参考的古籍材料,故根据此二书的异文可进行重校。第二,现代学者根据上下文关系,亦多有校订之论。如,郭霭春[6]认为“夺”为衍文;又如钱超尘[7]考证“通”乃讹字,应为“道”,且“乃益虚”为小注窜入,并由此认为这篇经文实际上“是一段优美而典型的七言古诗”。

经过多方面考证,《灵枢经》这段“刺五邪”的论述已经逐渐呈现出了七言诗的面貌,根据其论述的主题,笔者暂时为其命名为《刺五邪诗》,下面将其全文列出:

《刺五邪诗》

凡刺痈邪无迎陇,易俗移性不得脓。

诡道更行去其乡,不安处所乃散亡。

凡刺大邪曰以小,泄其有余剽其道。

针干其邪肌肉亲,视之毋有反其真。

凡刺小邪曰以大,补其不足乃无害。

视其所在迎之界,远近尽至不得外。

侵而行之乃自费。

凡刺热邪越而沧,出游不归乃无病。

为开通乎辟门户,使邪得出病乃已。

凡刺寒邪曰以温,徐往徐来致其神。

门户已闭气不分,虚实得调真气存。

另外,在晚清周学海[8]的《内经评文》中,即将此段文字写为七言诗格式。其中“大邪”一段,增删数字;“热邪”一段,改“病”为“殃”,改“已”为“去”,显然是有意识地在用七言诗的格式和韵律重新训校这段经文,可惜未注明依据。正如《内经评文》点校者孙国中语:“本节五个‘凡刺’,句法一致,唯此与古本有异……显然有讹误之处。周氏此本不知何据,但句式上下一致,文义通顺晓畅,或周氏自己改之。待考。”

《内经评文》是清代光绪年间著名医学家周学海所撰,它是中国《内经》学史上唯一一部从文章结构、写作特点入手评论《内经》的专著。所以,周学海不同于其他注家,敏锐地注意到此篇行文之韵,且将其整理为五首七言诗的格式。

3 文学性质讨论

3.1 具有文学作品的特征

朱光潜[9]1-2在《诗论》第一章“诗的起源”开篇就说到:“原始人类凡遇值得流传的人物事迹或学问经验,都用诗的形式记载出来。这中间有些只是应用文,取诗的形式为便于记忆,并非内容必须用诗的形式,例如医方脉诀,以及儿童字课书之类。至于带有艺术性的文字,则诗的形式为表现节奏的必需条件,例如原始歌谣。”可见其将原始的诗歌分为“为便于记忆的应用文”和“带有艺术性的文字”。

而《刺五邪诗》不应属于前者。它不同于我们常见的那些“医方脉诀”,而是具有一定的文学艺术性,其中运用了排比、比喻等手法(下文详述)。“医方脉诀”则并非这样有意识进行文学创作的作品,例如,中医人都会背诵的汤头歌诀“小柴胡汤和解供,人参半夏甘草从”等等,单纯是为了便于记忆而编写。

笔者认为,《刺五邪诗》属于“带有艺术性的文字”,又因为内容的专业性而不可能来自于民谣。因此,它应当是先秦一位医学兼文学家所创作的文学作品。

《刺五邪诗》的前文是:“黄帝曰:刺五邪奈何?岐伯曰:凡刺五邪之方,不过五章,瘅热消灭,肿聚散亡,寒痹益温,小者益阳,大者必去,请道其方。”

紧接着便列出了这五首七言诗。《诗论》说“中国最古的书大半都掺杂韵文”[9]225-230。的确如此,《黄帝内经》也多夹有韵文。那么五首“七言诗”,会不会仅仅是前面四言韵文的后半部分,只不过恰巧增为了七言呢?笔者认为并非如此。因为前文出现了“五章”的说法,明确指出了刺五邪方法全部包含在五首诗歌中,即“不过五章”。“章”字意项较多,现代校注《内经》的学者多将此处的“五章”解释为“五条”,即针刺五邪的五条方法。而按照《说文解字》,“章,乐竟为一章”。“乐”与“诗”本身是同源的,五章,就是五段乐章、五首诗作。由此可见,《刺五邪诗》并不是恰巧有七个字的普通的韵文,它是有意识地以诗歌的形式创作出来的。

值得注意的是,崔豹《古今注》中所载的《薤露》和《蒿里》是西汉时期的诗歌。其诗前也用到“章”:“横自杀,门人伤之,为作悲歌,言人命如薤上露,易晞灭也。亦谓人死,魂魄归于蒿里,故用二章。其一曰:薤上朝露何易晞,露晞明朝更复落,人死一去何时归。其二曰:蒿里谁家地,聚敛精魂无贤愚。鬼伯一何相催促,人命不得少踟蹰。”即把《薤露》《蒿里》一组二首诗歌称为“二章”。这可作为《刺五邪诗》被称为“五章”的旁证。

3.2 有较强节奏感和韵律感,且运用排比

诗歌必须遵循一定的节奏感才称之为诗。七言诗的朗诵节奏往往停顿于第四个字之后。五言诗则停顿于第二、三字之间[9]225-230。《伤寒杂病论》中有一段条文如下“汗家/重发汗,必/恍惚/心乱。小便已/阴疼,与/禹余粮丸”。它之所以显然不是五言诗,主要就是因为按照句意来读,缺乏诗的节奏感。《灵枢经》中这五首诗却有着明显的节奏,按照句意读出即符合七言诗的节奏特征。

在韵律方面,《刺五邪诗》有如下特征:首先,偏向于句句用韵而非隔句用韵,这正是较早期七言诗作的特点。其次,诗句所押之韵部,大多可按先秦时期的语音查找到证据。例如,“苍”“病”为古韵“阳”部字;“已”与“户”为“之”“鱼”两部借韵;“温”“神”“分”“存”同韵[10]。

在排比方面,正如前述,《刺五邪诗》是一个有机整体中的“五章”,即五个段落,每首诗的第一句,都以“凡刺某邪”开头,除第一首外,皆继之“曰以某”,分别为:“凡刺大邪曰以小”“凡刺小邪曰以大”“凡刺热邪越而苍(曰以沧)”“凡刺寒邪曰以温”。隐约残留有《诗》重章叠句之遗痕。但又摆脱了《诗》重章叠句只改动两三个字的定式,每首诗都全不相同,只是开头一致,以追求文学上统一的美感。同时,第二、三首和第四、五首,显然是大与小、热与寒的两组对照。第二、三首的第二句分别为“泄其有余剽其道”“补其不足乃无害”,“泄有余”与“补不足”是明显的对应关系。

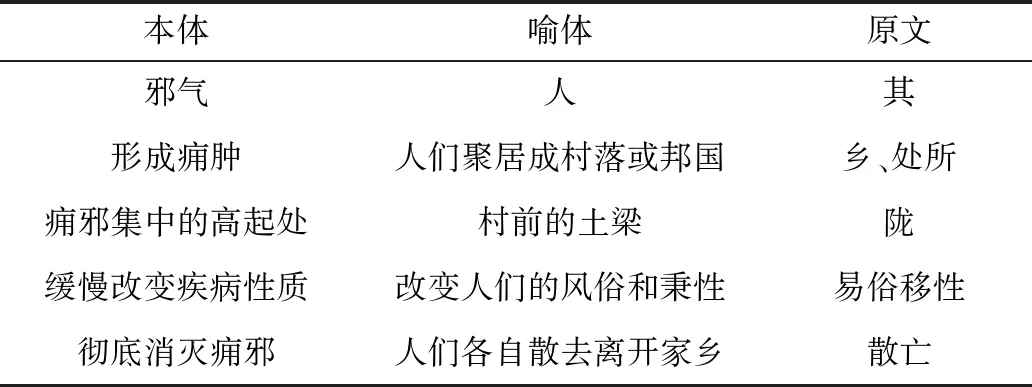

3.3 多处运用比喻和拟人,且具有前后呼应的连贯性

细读《刺五邪诗》第一首,可以感觉到作者将针刺“痈邪”的全过程暗喻为迁徙一个村落甚至灭亡一个邦国的过程。他将聚拢在人体某个局部形成“痈”的邪气,比喻作一群聚居的人,形成了一个村落或邦国,是全诗描述的消灭和打击对象。见表1。

表1 《刺五邪诗》中的本体喻体对照表

到第三首“视其所在迎之界,远近尽至不得外”则是把人体自身正气比喻为一群人的聚居,“看他们所处的地方来画出界限,(使)远近的人都能到界限之内来而不能出去”。因为针刺的是虚性疾病(小邪),所以要“补其不足”,把气调集到病所。如果“侵而行之”,侵略其他地方,那就反而是消耗自己(“乃自费”)。这个比喻与第一首遥相呼应,好比一个是把聚集的人们驱散,另一个则是把四散的人民聚拢到国中。这正与先秦时期的政治、文化、社会生活相符合。先秦时期列国争霸,重要的筹码是人民的多少。而增加人口的策略除了鼓励繁育后代以外,还要以各种手段吸引周边各国的人民前来投奔本国,更要防止本国人民逃往他国[11],类似于诗中所说的“远近尽至不得外”。同时,也以不同方式削减他国的人口,“诡道更行去其乡”,进而使他们“不安处所乃散亡”。

第四、五首的比喻更加趋于一致:第四首,给邪气开通门户,使其“出游不归”;第五首,慢慢地引导正气,把门户关闭,使正气不能分散流失。两首诗都将治疗过程形象地比喻成开门、关门,第四首中热邪的“出游不归”更具有了拟人的意味。

中医学的语言向来是隐喻的。有学者对中医学与认知语言学进行学科交叉研究,发现概念隐喻在中医理论中十分常见,甚至可以说,各种中医理论都以隐喻为存在和发展的基础[12]。通过结构较为清晰的始源域,将其图式结构映射到一个结构较为模糊的目标域,即完成了概念隐喻的认知过程[13]。这样的隐喻语言,说明中医理论并不是凭空想象的,而是古人通过对自身以及身边环境(包括自然和社会)的细致观察得来的。

《刺五邪诗》通过对先秦时期政治、文化、社会生活中常见的概念,阐述针刺五邪的治疗原则,形象生动,清楚明白,是中医隐喻语言的又一例证。

4 文学史地位的讨论

五言诗、七言诗分别起源于何时、何人、何种作品,历来为文学史学家们所关注。就七言诗的起源而言,目前有大致三类说法,各执一词。

第一种观点认为七言诗起源自楚辞。最初汉人作的七言诗,如高祖的《大风歌》等,每句中间夹用“兮”字,为第一期的七言。至东汉安帝时张衡作《四愁诗》,除每段第一句外,其余皆为七言。这是第二期的七言。至曹丕《燕歌行》,七言诗乃完全成立[14]。

第二种观点认为七言诗起源于汉武帝时的《柏梁联句》。虽然顾炎武等曾争议其真伪,但就当代学者考证,其作于西汉。

第三种观点认为七言诗起源于“尾巷歌谣”,认为七言诗应是从民间的歌谣通过直接或间接的方式,上升到文人笔下的[15]。而《灵枢经》中的《刺五邪诗》,不仅创作时间早于上述诗歌或歌谣,而且其篇幅较大、更加完整。与张衡《四愁诗》比较,它已经脱离了楚辞中每句有“兮”字格式,当属所谓的“纯七言”。

5 结语

总而言之,《刺五邪诗》确实无愧于“七言之祖”的称号,但至今仅仅清代顾炎武、周学海,当代钱超尘等学者提及其中的部分诗句,并未得到应有的重视和研究。这与近现代以后中医学界与文学界沟通较少不无关系。医道与文道自古相通,医不远文,并道无差,希望业医者与从文者携手就两学科的交叉领域进行一些必要的研究。笔者学习中医尚未卒业,于文学史更未入门,勉做上文,望能起到抛砖引玉之用。