实体经济杠杆水平与经济增长的关系研究

程晋鲁,方荣慧

(1.中国人民银行济南分行,山东 济南250021;2.国家开发银行山东省分行,山东 济南250014)

一、引言

衡量各国负债水平有多种方式,最通行的指标是杠杆率,该指标一般随着各国所处的经济周期、信贷周期的变化而变化。国际上的通行做法是,以一国或一地区非金融部门的杠杆率来衡量实体经济的杠杆率,它等于政府、非金融企业和居民三部门杠杆率的加总。一般来说,杠杆率是顺周期的。一方面,如果各经济体的债务得到合理配置和使用,那么适度增加杠杆率是有助于提高金融资源的边际产出的,从而对经济增长产生助推作用,可以说,杠杆率是经济增长的“推进器”;另一方面,在杠杆水平过高的情况下,往往会伴随一系列副作用,比如经济过热、资产价格上涨过快、资不抵债等,严重情况下会造成债务危机,如不加以及时遏制,往往会发展为金融危机,带来旷日持久的债务积压效应,大大放缓经济复苏的进程。

中国经济发展步入新常态以来,前期债务的过快增长,逐渐给经济发展造成一定影响。根据国家资产负债表研究中心发布的数据,中国宏观债务杠杆率已经由2000 年的125.2%提高到了2020 年一季度末的259.3%,增长了2.07 倍。关于近年来我国杠杆率较高这一现象,国内学者从不同角度进行了研究解读。普遍认为的原因有中国货币化进程较快、我国银行贷款为主的间接融资结构、储蓄率高且储蓄与投资不匹配、危急事件影响等,但究竟多高杠杆率将处于经济增长合理区间,达到怎样的杠杆水平对经济增长将带来较大的风险,目前的研究还没有给出测度;且较高杠杆率对于经济增长究竟产生怎样的负面影响,目前的研究尚没有给出清晰的判断。

从金融危机的实践看,宏观债务的快速增加、经济杠杆率的大幅提高,往往会导致“明斯基时刻”:过度举债将会导致爆发金融危机和漫长的去杠杆化过程。2016 年,针对中国经济存在杠杆率过高、脱实向虚等诸多矛盾,决策者提出供给侧结构性改革的宏观调控思路,降低杠杆水平成为经济发展的重要任务,逐步推动结构性去杠杆和稳杠杆。宏观债务快速增长、杠杆率高企的现象显然已成为决策者经济治理关注的重要方面和焦点。

目前,理论和实践都已充分认识到,杠杆率的高低,对一个经济体能否稳健发展意义重大。各经济体决策者平衡好经济增长和杠杆水平的关系,将杠杆水平控制在合理范围内,在后危机时代也显得越来越重要。为更好分析这一问题,本文选取发达国家和主要发展中国家为样本,试图对经济增长和实体经济杠杆水平之间的动态关系进行系统剖析,同时,考虑发达国家和发展中国家的异质性,尽可能汲取各国发展经验,以期对我国合理控制杠杆水平,实现经济高质量发展提供有益参考。

二、国内外文献综述

从国内外学者关于实体经济杠杆率(包括居民部门、政府部门和非金融企业杠杆率等)与经济增长之间的关系研究看,主要分为三种观点。

一种观点认为实体经济杠杆率与经济增长,是一种正相关的关系。实体经济杠杆率的增长将带动基础设施建设等公共投资、完善基础公共服务并带动私人投资(包括企业部门和非企业部门投资),对经济增长产生促进作用。如Mendoza & Terrones(2008)从周期性视角,发现企业杠杆率的抬升与经济运行周期相关。经济向好时信贷资源增加,企业杠杆率上涨快,银行风险性增加;相反信贷规模减少,企业杠杆率有所下降,银行风险性降低[1]。Cuerpo& Drumond(2013)认为去杠杆化会降低居民部门的需求水平,减少私人投资和消费,还可能会导致资本投资、工资水平下降,并提高失业率,这些都不利于经济增长[2]。Dewally&Shao(2012)研究了全球49 个国家或地区企业杠杆率顺周期变化后,发现企业杠杆率和资产增长呈正相关[3]。许桂华(2013)运用扩展的LC-PIH 模型研究表明,家庭债务、收入和财富的持久性变动等能促进经济增长[4]。田新民和夏诗园(2016)研究认为居民杠杆率水平与经济增长之间是长期均衡的,居民的加杠杆行为不利于长期的经济增长,但对短期的经济增长是有帮助的[5]。谭海鸣和姚余栋等(2016)构建了“长周期”可计算一般均衡模型,引入理性预期因素研究杠杆率与经济增长的关系,发现金融杠杆率在确定长期杠杆率上限的基础上,短期内灵活运用杠杆工具对经济增长有帮助[6]。

第二种观点认为实体经济杠杆率与经济增长呈负相关关系。实体经济杠杆率的增长尤其是政府部门杠杆率的增长挤占了私人投资,过高的政府债务将导致税收的扭曲性和通货膨胀,同时,各部门杠杆率的增长将对金融系统的稳定产生冲击,对经济增长产生负面作用。如Cochrane(2011)认为地方政府债务可以通过税收、利率以及通货膨胀等路径产生“挤出效应”,给国家或地区的经济发展带来明显压力[7]。Bruce& Hank(2011)创新出一种新的衡量公共部门债务水平的指标,并运用实证方法研究39 个经济体数据,得出公共部门债务与GDP 的比值为85%时,是公共部门债务水平与经济增长负相关关系的拐点,当超过这个拐点,二者之间的负相关性更为明显[8]。Sutherland&Hoeller(2012)研究发现非金融企业的杠杆率与经济增长的关联度较高,高杠杆率削弱了经济复苏动力并影响经济增长[9]。Mian&Sufia(2010)研究了30 个国家的面板数据,发现如果居民部门杠杆率连续3—4 年上升,经济增长会明显下降,非金融企业杠杆率上升更易引起经济下行,但下滑幅度却低一点[10]。刘煜辉和张榉成(2010)认为地方政府债务规模过大将导致远期税费增多,叠加土地财政推高房价的负外部性,增加了企业的经营成本和居民的生活负担,将不利于经济增长[11]。王桂虎(2016)运用SVAR 等模型验证了非金融企业杠杆率和经济增长之间的动态关系,认为非金融企业杠杆率上升在短期内不利于经济增长,但稳定的经济增长能够降低非金融企业的杠杆率[12]。宋亚等(2017)运用我国31 个省区市的杠杆率数据,采用面板门槛模型研究了省域杠杆率对经济增长的影响,认为当前高杠杆率拉低了经济增长,并降低了经济的潜在增长能力[13]。

第三种观点认为实体经济杠杆率与经济增长之间存在非线性关系。如“倒U 形”关系,在临界值以内,实体经济杠杆率的增长将有利于经济增长,但在临界值以外将不利于经济增长。Michael(2012)通过梳理1979—2011 年27 个欧盟国家实体经济不同部门的杠杆水平,认为杠杆率在低位时对经济增长有促进作用,但在高位时会对经济增长形成掣肘[14]。Harry & David(2013)分析了36 个OECD 经济体数据,认为实体经济债务水平对经济增长的影响是一种非线性关系,并且这种关系存在一个拐点,在这个拐点之前,债务的上升对经济增长是有所裨益的,而超过这个拐点则会产生反作用[15]。Lombardi et al.(2017)通过构建面板ARDL 模型研究发现,短期内居民部门杠杆率抬升对消费和经济增长有利,但从长期看居民部门杠杆率的抬升将不利于经济增长[16]。马勇和陈雨露(2017)运用系统GMM 估计方法,通过分析68个国家1981—2012年的动态面板数据,系统探讨债务水平对经济增长的影响,认为经济增长和金融部门杠杆水平构成“倒U 形”关系,即金融杠杆水平提高,经济增速会先升高后降低,存在一个“拐点”[17]。刘晓光等(2018)对全球179 个国家(地区)1960—2015 年跨国面板数据进行了分析,发现杠杆率变化对经济增长影响是非线性的,存在发展阶段和债务类型的异质性[18]。

通过以上梳理发现,2008 年金融危机以前,国内外学者主要从理论或实证角度证明了实体经济杠杆率与经济增长之间的正相关或负相关关系。而2008 年金融危机以后,国内外学者对实体经济杠杆率与经济增长的关系研究则聚焦到了两者的非线性关系上,且大部分学者认为两者之间存在“倒U 形”的非线性关系。与既有文献相比,本文的创新点主要体现在以下两个方面:一是明确了杠杆水平的阈值;二是对杠杆水平与经济增长的非线性关系进行了更细致的描述,有助于部分地弥补目前主流文献在此方面的不足。同时,本文的研究成果对理解中国的相关问题也会有一定帮助。主要研究不足在于,考虑到各经济体的复杂特性和不同国家的异质性特征,对我国与其他国家的差异性分析仍有提升空间。

三、经济增长与杠杆率联动效应实证分析

为进一步验证杠杆率与经济增长的相互关系,为当前顶层设计稳杠杆与去杠杆政策思路提供对策建议,本文利用跨国面板数据对各国经济增长与杠杆率间关系进行阈值效应检验,期望得出杠杆率影响经济增长的阈值区间,并进一步分析债务水平变化对宏观经济及金融稳定的影响。

(一)模型构建与估计

1.模型构建

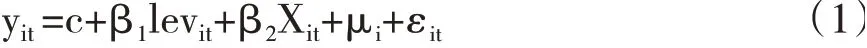

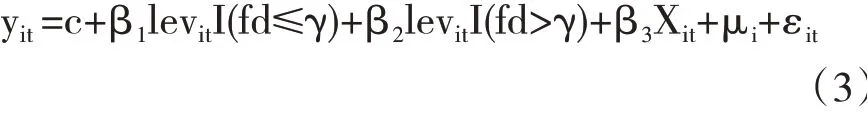

在实证模型构建上,参考Michael(2012)等学者研究思路,本文将债务杠杆作为重要的解释变量纳入经济增长模型中,来考察债务杠杆对经济增长的影响,具体的模型设定如下:

其中,被解释变量y 代表经济增长率;主要解释变量lev 代表实体杠杆水平;X 用来表示其他对经济增长产生影响的变量,在模型中起到控制变量的作用,目的是使模型的回归结果能更好反映现实状况。c 是常数项,μi代表个体效应,ε 是随机误差项,不同个体和时间项分别用i 和t 代表。此外,鉴于现有研究成果更倾向认为经济增长和实体杠杆水平是非线性的关系,我们丰富了回归模型形式,将杠杆水平(lev)平方项lev2也纳入其中,目的是验证实体杠杆水平是否会以非线性的方式对经济增长产生影响。改进后的实证回归模型表示为:

由式(2)可知,如果实体杠杆水平与经济增长之间不是简单的线性关系,则lev2系数β2应当显著不为0,这就意味着,如果实体杠杆水平发生变化,那么经济增长水平也会对这种变化产生明显的反应。

为进一步探求不同杠杆水平对经济增长的影响区间,本文借鉴Harry(2013)采用的阈值回归方法,在构建面板模型时,把金融发展水平处理为阈值变量,模型设定采用如下形式:

式中,I(∙)代表指示函数,fd 代表金融发展水平(即阈值变量),此外,γ 代表阈值的具体水平,模型中其他变量的含义与式(1)中保持一致。具体展开来说,该模型本质是一个分段函数模型,意味着lev的系数随着fd 与γ 相对大小的变化而变化,当fd≤γ时,lev的系数为β1,而当fd>γ时,lev的系数为β2。

根据以上模型,在金融发展水平大于阈值γ 的情况下,并且β1的系数估计值显著为负,意味着实体杠杆水平的提高会推动经济增长;而在系数lev的估计值β1显著为正的情况下,意味着实体杠杆水平的提高不利于经济增长。同理,当金融发展水平小于或等于阈值γ 时,lev 系数的估计值显著为正(或为负),意味着实体杠杆水平会对经济增长产生推动(或阻碍)效用。此外,除了系数的符号差异会影响实体杠杆水平对经济增长的阈值效应,数值β1和β2的相对大小也会产生相应影响。这就是说,在金融发展水平处在不同阈值区间的情况下,即使β1和β2的符号相同,但两者之间的数值差距较大,那就可以判断实体杠杆水平对经济增长产生了“非对称效应”。

2.模型估计

面板固定效应模型(1)和模型(2)采用的处理方法相对简单,为了去除个体效应μi,需要对方程两边进行一阶差分处理,这样就可以通过OLS 方法估计模型内参数并获得参数的无偏估计量。而阈值面板模型(3)的处理方法则要更为繁复一些。第一步是决定模型中合意的阈值γ,第二步需要通过模型参数估计,得出解释变量的估计值和模型的残差平方和S(γ)。需要注意的是,回归模型中得到的阈值y如果越偏离实际阈值,那么残差平方和S(γ)就越大。那么,最优阈值就是当模型残差平方和S(γ)在不同阈值设定下,求得最小结果时所对应的阈值。第三步需要对阈值效应的显著性以及阈值的真实性进行检验。具体方法为,令原假设为H0∶β1=β2,即模型中的阈值效应不存在;而如果拒绝原假设,则备择假设H1∶β1≠β2成立,意味着模型中存在阈值效应。设定如下统计量:

在式(4)中,原假设和备择假设成立时,回归模型的残差平方和分别用S0和Sn表示,阈值效应模型估计残差的方差以σˆ2表示。为了得到最优阈值的渐近分布和其ρ 值的构成,可以采用“自抽样法”(bootstrap)。通过显著性检验后,为检测阈值的真实性,可通过构造似然比统计量的方法,令原假设和备择假设分别为H0∶γ0=γ1、H1∶γ0≠γ1,那么:

其中,原假设和备择假设如成立,回归模型的残差平方和分别表示为Sn(γ)和Sn(γ*)。当LRn(γ)>c(α)=-代表显著性水平时,则可以拒绝原假设,表明真实阈值并不等于模型估计出的阈值。

(二)变量选择与数据说明

考虑到各国的经济杠杆率和其金融市场所处的阶段特征与市场机构的结构有很大关系,而且不同国家央行的货币政策规则也存在差异,直接影响到对杠杆的监管。为尽可能扩大实证样本的代表性,提高实证结果的准确性,本文参考马勇、陈雨露(2017)的研究利用跨国面板数据构建模型方法,选择了包括31 个发达经济体国家①欧洲23 个:英国、爱尔兰、法国、荷兰、比利时、卢森堡、德国、奥地利、瑞士、挪威、冰岛、丹麦、瑞典、芬兰、意大利、西班牙、葡萄牙、希腊、斯洛文尼亚、捷克、斯洛伐克、马耳他、塞浦路斯。亚洲4 个:日本、韩国、新加坡、以色列。北美洲2 个:美国、加拿大。大洋洲2个:澳大利亚、新西兰。和16 个新兴经济体②“金砖五国”包括巴西、俄罗斯、印度、中国和南非;“金钻十一国”包括墨西哥、印尼、尼日利亚、韩国、越南、土耳其、菲律宾、埃及、巴基斯坦、伊朗和孟加拉。共47个国家作为实证样本。这是因为尽管中国已是世界第二大经济体,美日欧等国经验对我国的借鉴意义可能更大,但中国金融深化与创新目前仍处于相对低级阶段,其他小型经济体的发展经验对中国也有参考意义。相关数据的时间序列为2000—2018 年的年度数据,有关数据来源于世界银行(WB)、国际清算银行(BIS)及Wind系统。

表1 回归变量释义表

表2 描述性统计结果

在宏观杠杆对经济增长影响的实证分析中,模型中被解释变量、核心解释变量、阈值变量以及控制变量应选取合意的代理变量。根据数据的可得性和时间序列性,我们选择经济增长(y)为被解释变量,考虑到通胀因素,以实际GDP 增长率为代理变量;以宏观债务杠杆(lev)为核心解释变量;在阈值变量金融发展(dfi)代理变量选择上,分别以金融规模(fsc)、金融效率(fef)为代理变量,其中金融规模(fsc)主要以银行信贷余额与股票市场价值之和/GDP 的比重、金融效率(fef)以储蓄投资转化率为代表。另外,因为经济发展状况是一个复杂的系统,回归结果的可靠与科学还须考虑多种因素,因此在模型处理过程中,本文将实体杠杆水平以及其他可能影响经济增长的变量,综合处理为控制变量。具体参考陈雨露和马勇(2013)的研究,将工业化程度(工业增加值/GDP,记为ind)、贸易开放度(进出口贸总额/GDP,记为to)、储蓄率(国内总储蓄/GDP,记为depos)、人口增长率(popul)、通货膨胀(按GDP 平减指数计算的通货膨胀率,记为inf)作为控制变量。这些因素综合反映了一个经济体的经济基本面状况、金融生态环境和社会发展水平等,会从各种渠道和机制影响该经济体的杠杆水平和经济发展,能较好地作为模型的控制变量来使用。各回归变量的表达形式、经济释义和数据来源见表1,变量的统计分布结果见表2。

(三)实证分析

1.实证模型的回归分析

基于上述的面板回归模型,本部分对跨国面板数据进行实证分析,探讨在不同的金融发展水平下,实体杠杆对经济增长产生的影响及阈值效应。为验证分析结果的可靠性和准确性,将采用多种不同方法进行稳健性检验。

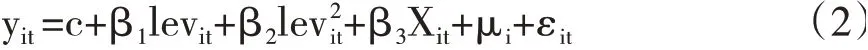

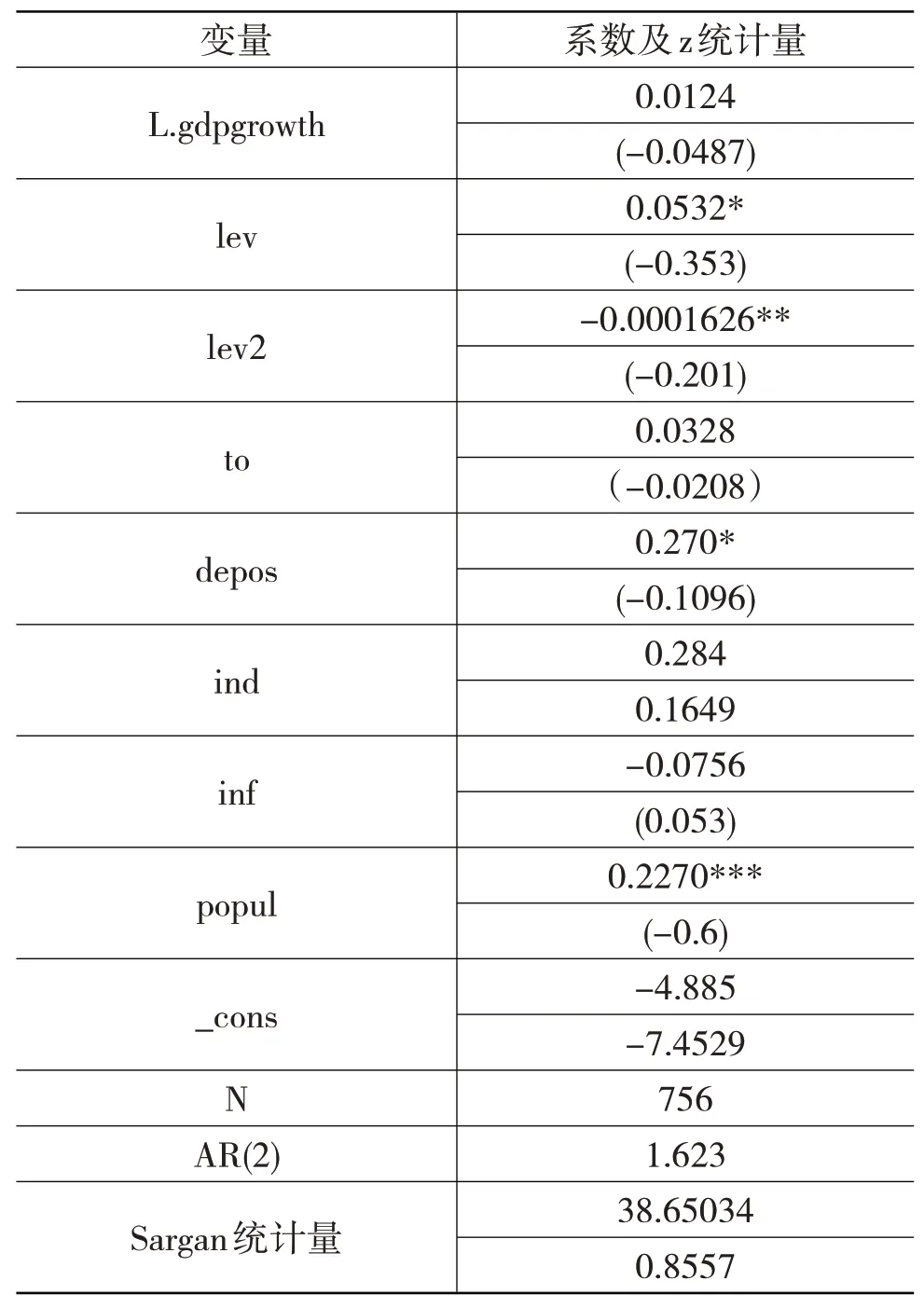

表3 债务杠杆与经济增长的GMM回归结果

对于动态面板回归模型,通过普通最小二乘估计以及传统的面板估计方法,无法获得有效的估计量。为获得有效估计量,本文采用了系统广义矩估计(系统GMM)方法对回归模型进行估计。使用此方法,目的是规避变量之间以及变量和残差之间可能存在的内生性问题。此外,参考标准文献惯例,需要采用两种检验方法评估GMM估计的结果。第一,为检验所选取的工具变量的有效性,须进行Sargan检验;第二,为检验残差是否存在序列相关性,须进行AR(2)检验。回归结果如表3所示。

由表3 的实证回归结果可以看出,在线性回归结果中,债务杠杆(lev)系数在显著性水平为5%的情况下显著为正,这意味着从总体角度看,提高实体杠杆水平有助于宏观经济增长;债务杠杆(lev)二次项系数在1%的显著性水平下高度显著,这意味着实体杠杆水平与经济增长的关系具有非线性特点。在系数符号上,可以看出债务杠杆的一次项(lev)系数是正的,而二次项(lev2)系数是负的,这就可以推导出实体杠杆水平与经济增长之间是一种“倒U形”的非线性关系,那就意味着在债务杠杆水平不断提高的情况下,GDP增速呈现先上升再下降的态势,其间有一个拐点,使得杠杆水平可以在最大程度上有助于经济增长。而通过动态面板回归方程中债务杠杆(lev)和债务杠杆二次项(lev2)的系数值,可以得出实体杠杆水平为1.636时,即是大致所处的拐点位置,意味着当债务杠杆水平在达到163.6%前,随着债务杠杆水平的提高,宏观经济增速也会相应提高,债务杠杆增长能够对经济增长起到正向推动作用;但在实体杠杆水平达到该拐点后,继续加杠杆对宏观经济增长的作用会逐渐减弱,到一定程度会对经济增长呈现阻碍作用。因此,为了维护经济的平稳发展,应将实体杠杆水平保持在一个合意的水平,使得杠杆对经济的撬动作用可以充分发挥。

从表3 中也可以看到,控制变量回归结果方面,通货膨胀的系数为负,贸易开放度、储蓄率、工业化程度和人口增长率的系数均为正。也就是说,在当前条件下适度的贸易开放度、储蓄率、工业化程度和人口增长率在一定程度上有助于宏观经济的发展,而通货膨胀率上升则会对经济增长产生明显抑制。回归结果的结论,既符合经济理论通识,也与历史经验保持基本一致。

2.金融发展视角下的阈值效应分析

通过以上动态面板模型的回归结果能够得出,随着实体杠杆水平的变动,杠杆对经济增长的影响会发生明显变化,表现为“倒U形”形态。据此,为了探究在不同金融发展水平下,实体杠杆水平对经济增长产生的阈值效应,接下来将以阈值面板回归模型进行实证研究。第一步先做好数据处理,我们采用“格点搜索法”,确定模型的阈值估计值等于残差平方和最小的阈值。第二步应用自抽样法,验证阈值的真实性以及阈值效应的显著性。通过检验可得,在模型相应的显著性水平下,金融发展代理变量应用不同的变量时,阈值效应显著存在。金融规模阈值变量(fsc)通过双阈值效应检验,金融效率变量(fef)通过单阈值效应检验,结果如表4和表5所示。

表4 阈值效应检验(bootstrap=300,300)

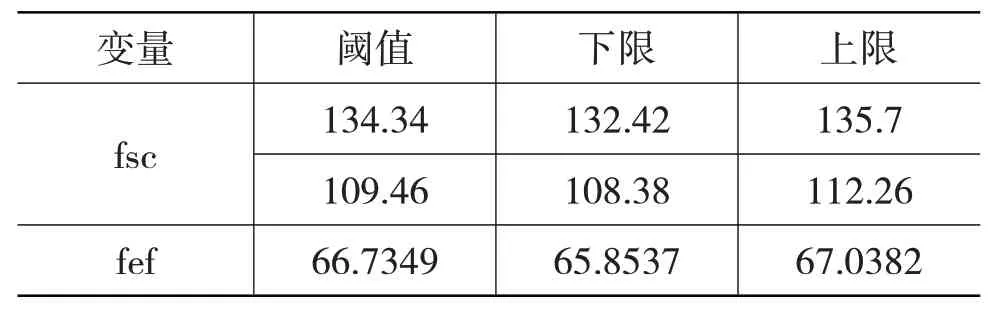

表5 阈值估计值(level=95%)

通过对模型的阈值效应进行显著性检验,可以得出阈值模型的类型,接下来要检验阈值的真实性和可靠性。通过检验结果可知,金融规模(fso)的阈值为109.46、134.34,分别对应的95%置信区间为[108.38,112.26]、[132.42,135.7],金融效率(fef)的单一阈值为66.7349,对应的95% 置信区间为[65.8537,67.0382]。

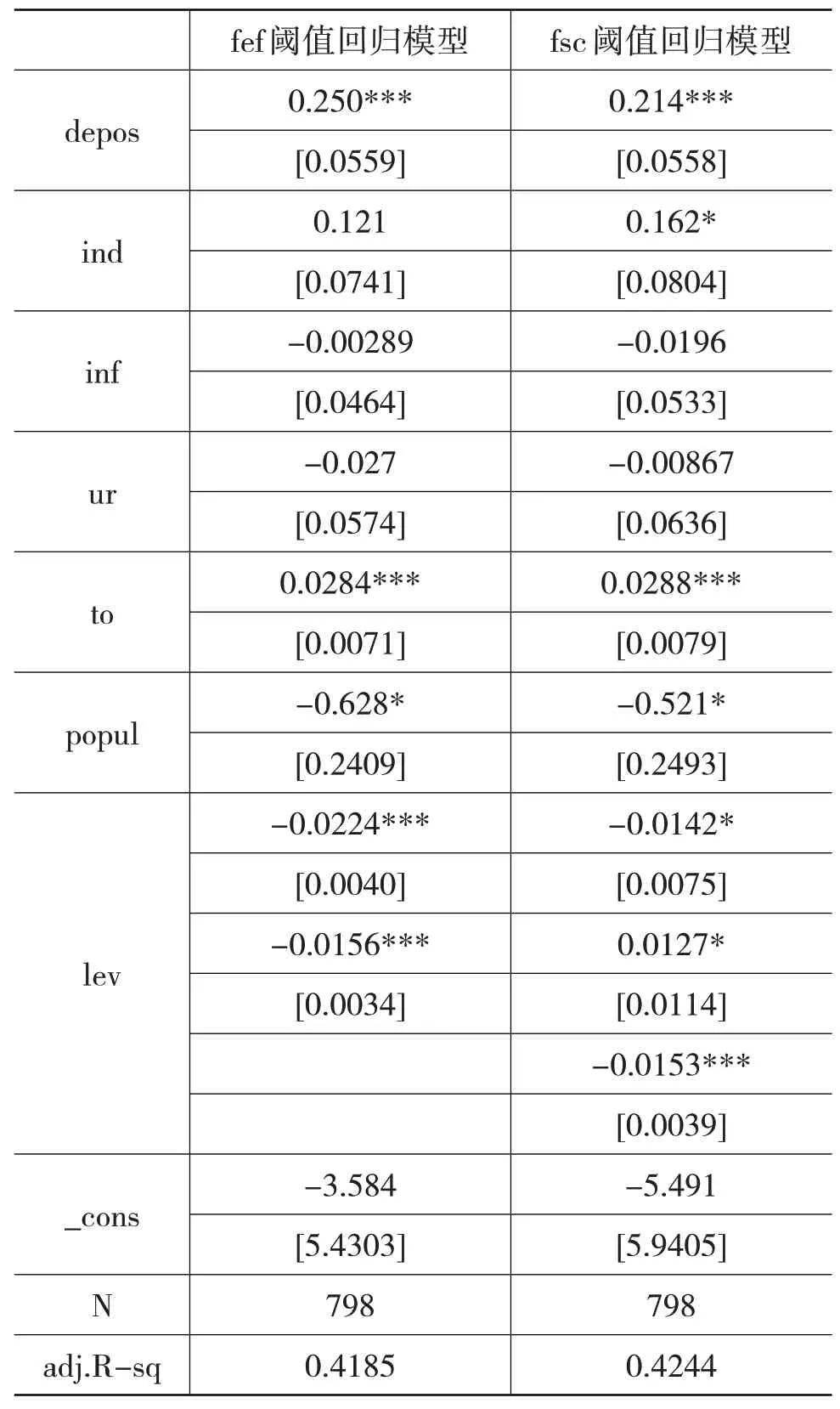

表6 显示了阈值面板模型的回归结果,表明阈值变量采用不同的金融发展代理变量时,实体杠杆水平的系数符号也会出现不同的变化,且阈值变量取值范围区间不同,实体杠杆水平系数的大小及显著性也都存在明显差别。即当金融发展情况超过一定值后,杠杆对经济增长的影响也会发生显著的变化,意味着存在金融发展的阈值效应。

表6 中第(1)列,在阈值变量为金融效率(fef)时,回归结果表明,金融效率的阈值为65.85%。而杠杆水平的系数大小及显著性在阈值两侧变化明显,意味着金融效率水平不同,实体杠杆水平会对经济增长产生截然不同的作用效果:在金融效率较低的情况下,小于65.85%的阈值时,杠杆水平对经济增长的影响系数为-0.0224,表明在金融效率水平较低时,储蓄转化投资率较低,金融资源分配结构不合理,杠杆率的增长会对经济增长起到一定的抑制作用;当金融效率较高的情况下,即超过65.85%阈值时,债务杠杆的系数下降为-0.0156,也就是说随着金融效率的提高,储蓄转投资率提高,此时通过进一步加杠杆对经济增长的负作用减弱,当金融效率进一步提高时,杠杆率的适度提高会对经济增长的作用进一步增强。

表6 面板阈值模型分析结果

表6 中第(1)列的回归结果表明,在金融规模处于不同的阈值区间的情况下,实体杠杆水平的回归系数在5%的显著性水平上均显著,意味着加杠杆总体上会对经济增长带来促进效果。应注意,实体杠杆水平的回归系数的数值及显著性,会在不同的阈值区间内存在显著差别。这就意味着,随着金融规模水平的变化,加杠杆的经济增长效应具有明显的阈值特征。从回归结果看,在金融规模≤第一阈值109.46%的情况下,得到杠杆水平的回归系数是-0.0142,这意味着当金融规模较小时,杠杆水平的上升会对经济增速有一定的抑制作用;而当金融规模位于(109.46,134.34]区间时,债务杠杆系数为0.0127,此时债务杠杆上升对经济起到正向刺激作用;而当金融规模大于134.34 时,债务杠杆的回归系数为-0.0153,此时债务杠杆上升又会对经济增速起到抑制作用,且抑制程度还要大于金融规模小于第一阈值时的情况。这说明,随着金融规模的逐步扩大,并且在合理的阈值区间或附近,债务杠杆对经济增长的促进作用会逐渐加强,但当金融规模超过合理阈值区间达到一定极限后,金融杠杆的上升反而对经济起到抑制作用。原因在于,虽然金融在经济发展中发挥了至关重要的作用,且随着金融规模在社会经济中的比重不断上升,金融资源的配置效率会得到不断提高,当处于最佳的规模与效率区间时,杠杆率的提高会有助于推动经济增长;但随着金融规模的进一步膨胀和经济回报率的边际下降,会产生“资产荒”的情况,这时大量资金为了逐利,特别是在金融监管机制不健全的情况下,很可能会脱离实体经济部门,发生资金在金融体系内空转的情况,严重浪费金融资源。这时,进一步提高杠杆水平,并不能真正地将金融资源注入实体经济中,推动经济增长,相反大量的金融资本流入金融等虚拟经济领域来进行投机套利,在进一步加长资金的流转链条、提高融资成本的同时,不仅不利于实体经济的发展,而且进一步加杠杆还会加大金融风险,造成一定程度上金融不稳定,甚至发生系统性金融风险。

通过上文对跨国面板数据的实证分析表明,实体杠杆水平与经济增长之间形成“倒U形”的非线性关系,这意味着在某一个合意的杠杆水平下(即拐点),加杠杆对经济增长的促进作用可以更充分发挥,杠杆水平低于该拐点,债务对经济有促进作用;反之,则有阻碍作用,且债务过高最终有可能使得经济体陷入国内外学界担忧的“明斯基时刻”。金融效率与金融规模处于不同阶段,都会通过杠杆率的变化影响经济增长。

四、近年来我国宏观杠杆变化与经济增长关系分析

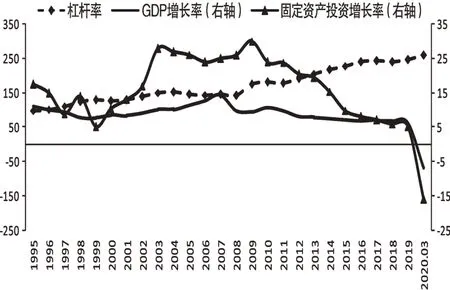

改革开放以来,我国经济连续30 余年保持高速增长。经济总量不断扩大,在2010 年超过日本后成为仅次于美国的全球第二大经济体。经济的高速增长和体量的不断扩大,客观上使我国相对其他经济体对货币的需求更多一些,特别是在住房货币化、社会融资模式单一和金融深化程度进一步加深等诸多外部因素相互掣肘下,使全社会各部门的债务杠杆率不断攀升,在促进经济快速增长的同时,也为近年来经济的高质量发展带来一定隐忧(见图1)。

图1 我国杠杆率和经济增长率变化情况

从图1 可看出,近20 多年我国经济发展表现出较强的杠杆依赖效应,即经济的高速增长,特别是固定资产投资的强劲增势高度依赖杠杆的扩张。从我国近20 多年的杠杆与经济增长趋势看,二者呈现出显著的阶段性变化,大致呈现四个阶段。

第一阶段(1995—2003 年),杠杆率与经济增长协调发展阶段。从图1看,1995—2003年间,我国宏观债务杠杆率保持相对较低增长水平,年均杠杆率仅有121.6%,宏观债务杠杆水平与经济增长保持同步,即杠杆率的稳步提高对拉动经济增长,特别是固定资产投资增长有显著的正向效应。在杠杆率对经济增长的正向效应作用下,GDP 增速在2003 年达到了1996年以来的第一个峰值10.04%,固定资产投资增幅也同步达到新中国成立以来的最高增长峰值27.7%,2003 年年末我国的宏观杠杆率为149.4%,基本接近上述实证分析阈值效应分析“倒U形”的临界点。从金融发展水平看,该阶段我国金融规模(fsc)小于第一阈值109.46%,金融规模的扩张有利于增强杠杆率的经济增长效应。

第二阶段(2003—2008 年),短期稳杠杆阶段。在经历了第一阶段的杠杆率与经济增长良性互动后,2003 年我国开始进入了短期的稳杠杆阶段。2003—2008 年5 年间我国的宏观杠杆率平均稳定控制在145%左右,由于杠杆率的逐年小幅回落,也导致了经济增长和固定资产投资增速保持同步小幅回落态势。受滞后效应影响,其间我国GDP 增速在2007年达到14.2%的历史最高位后开始回落到个位数9%的水平上。此阶段我国杠杆率水平与经济增长总体上仍保持稳定协调增长态势。从金融发展水平看,该阶段我国金融规模(fsc)位于(109.46,134.34]区间,金融规模处于合理的水平,能最大化地发挥杠杆率的经济增长效应。

总体而言,1995—2008 年间,我国的宏观债务杠杆水平与经济增速呈现出明显的同向增长关系,杠杆率增长对经济增长的正面作用大于负面作用,而总体为正的经济增长效应更多得益于金融规模的扩张以及金融效率的改进。

第三阶段(2008—2017 年),宏观杠杆率快速增长与经济增速持续下滑背离阶段。2008 年金融危机爆发后,在政府“四万亿元”强刺激政策的作用下,我国宏观债务杠杆水平从2008年的141.24%快速攀升到2009 年的173%,一年间杠杆率攀升31.8 个百分点,此后继续快速增长,直到2017 年达到峰值241.2%后才进入稳杠杆阶段。值得注意的是,此轮的快速加杠杆没有像前两个阶段那样带来经济的正向增长,而是出现了杠杆的大幅攀升与经济的持续下滑并存的局面,债务杠杆对经济增长的拉动效应明显减弱。金融危机特别是后危机时代国内外诸多影响经济发展的不确定因素加剧以及我国自身经济发展模式的转变,是导致经济增速放缓的主要原因。另外,2009 年以后,随着我国金融创新特别是金融市场及各种影子银行业务创新步伐的不断加快,在实体经济发展转型、有效信贷资金需求乏力的背景下,大量的金融资本流向了房地产、货币市场等虚拟经济领域,金融脱实向虚现象明显,最终导致了全社会的宏观杠杆率继续大幅攀升、实体经济增长乏力的背离态势。从金融发展水平看,该阶段我国金融规模(fsc)大于第二阈值134.346%,杠杆率的提升对经济增长作用有限。

第四阶段(2017 年至今),稳杠杆阶段。2008 年以来我国宏观杠杆率的快速扩张与经济增长不同步问题,引起了党中央、国务院的高度关注。2015 年12 月中央经济工作会议首次将去杠杆作为“三去一降一补”五大任务之一被提出,此后各部门积极行动,取得初步成效,但因结构性因素也出现了中小企业融资难、融资贵的问题。因此,去杠杆逐步向稳杠杆转变。经过努力,我国的宏观杠杆率自2017 年开始进入了稳杠杆时期,2018 年杠杆率回落到239.3%。不过,随着宏观经济形势更加复杂多变,主要是2019年的中美贸易摩擦,以及2020年以来面临的新型冠状病毒肺炎疫情对供需两端的冲击,决策层有针对性地加大逆周期调控对冲经济下行压力,杠杆率的影响因素趋于复杂。但总体来看,宏观杠杆率总体稳定,上行速度明显低于2008—2009 年的过快增长时期,预计随着实体经济的逐步回暖,宏观杠杆率将稳中趋缓、稳中有降。

综合上述实证分析和对我国近20 多年债务杠杆水平与经济增长情况变化分析,杠杆率与经济增长的“倒U 形”关系特征明显。2009 年以来,我国金融规模扩张过快,影响了加杠杆对经济增长的边际效应,所以在落实稳杠杆政策的同时,合理调节金融规模,进一步提升金融效率,有助于增强我国杠杆的经济增长效应。

五、政策建议

一个经济体杠杆率对经济增长的效用,与杠杆率的总量与结构、增量与存量、水平与速度等各方面密切相关。结合上文对中国杠杆率历史演变轨迹的分析,提出如下政策建议。

(一)保持杠杆水平总体平稳,防止政策操之过急

从国际经验看,杠杆率增速对风险影响更大,杠杆率增速的重要性超过了杠杆率水平的重要性。如杠杆率增速得以控制,杠杆的结构得到优化,那么就可以认为稳杠杆工作成效明显,而不必过度追求杠杆总量的较快下降。因此,建议宏观杠杆管理应采取如下策略:以总体稳杠杆、结构性去杠杆为基本思路,避免一刀切,分部门、分债务类型提出不同要求,在长期努力实现宏观杠杆率稳定和逐步下降;在当前特殊时期,应以时间换空间,容忍宏观杠杆率的适度上升,综合运用财政、货币等各项逆周期调控举措以应对疫情对经济造成的较大冲击。

(二)构建企业稳杠杆的长效机制,完善顶层设计

当前,我国大量国有企业经济决策的自主性虽然得到了显著增强,但仍然存在预算软约束的问题,在一定程度上占据了较多的信贷资源,造成了企业部门杠杆率的过快增长。改变这种现状涉及要素市场的深层变革,对进一步提升我国经济活力意义非常重大,这需要从顶层制度设计、社会各方管理以及企业公司治理等多层次进行改革。建议相关决策部门加强顶层设计,进一步推动要素市场化改革,显著提高企业经济决策的独立性和市场主体地位,推动企业公司治理水平提升。如深化国有企业和政府融资平台改革,减少储蓄主体与投资主体不匹配;做好国企兼并重组、僵尸企业出清、化解过剩产能等结构性改革;厘清政府和企业事权边界和债务边界,推动平台公司市场化转型等。

(三)深化金融供给侧结构性改革,优化各部门融资机制

在企业层面,发展多层次资本市场,提高企业股权融资比重;规范金融市场交易行为,推动形成制度完善、功能完备、运转高效的多层次融资服务体系;积极支持企业市场化、法治化债转股,加大企业股权融资力度;加大对逃废债行为的打击力度,优化金融生态环境,降低民营小微企业融资的风险溢价。在家庭层面,金融供给侧结构性改革的重要一环,就是改善家庭部门的融资环境。一方面,要推动金融机构创新面向个人业务的金融产品,规范家庭金融领域各种乱象,提高家庭获得金融资源的便捷性,优化消费者所面临的金融生态环境。另一方面,要进一步深化房地产领域改革,严格落实中央精神,通过多种途径引导社会预期,坚定实施因城施策的房地产市场管理和差别化住房信贷政策,避免家庭部门过度加杠杆投机房地产市场。

(四)完善全口径的地方政府债务管理机制

在新型冠状病毒肺炎疫情严重冲击经济增长的情况下,2020 年《政府工作报告》提出:积极的财政政策要更加积极有为。2020 年的财政赤字大幅增加,从去年的2.8%增加至3.6%以上,短期内财政赤字率或仍有上升空间。但从长期来看,在度过疫情冲击、经济活力逐步恢复正常之后,各级地方政府仍须严格落实中央债务管理各项精神和要求,严格预算管理,综合考虑地方财政实力、偿债来源等因素,有计划、有步骤地管理债务水平,进一步优化债务结构,降低债务增速,控制债务风险,尤其要注意负债水平要控制在中央规定的限额之内。建议推动完善地方政府债务监测体系,实时动态管控政府债务水平;同时,进一步理顺央地两级财税来源和行政职责,从机制上推动地方政府债务水平的可管、可控、可持续。