开发STEM教育的少数民族地区高中物理课程资源及教学设计

尕桑拉毛,张国恒,彭毛措

(西北民族大学 电气工程学院,甘肃 兰州 730030)

0 引言

2014年3月,《教育部关于全面深化课程改革落实立德树人根本任务的意见》中提出核心素养是“学生应具备的适应终身发展和社会发展需要的必备品格和关键能力”,是修订课程标准和研制学业质量标准的重要依据.2018年,基于学科核心素养的高中各学科课程标准陆续颁布,核心素养开始进入课程,走进中小学[1].在物理课程学习过程中,融入工程技术教育,突出物理知识的基础性和实践性,也是践行核心素养培养的要求.目前藏区高中物理教学仍以课堂讲授知识为主,强调学生理论知识的掌握及数学运算的解题能力.工程技术教育始终是物理教学的一个薄弱环节,STEM教育为培养学生工程技术教育提供了一个重要的途径.

STEM教育是以科学(Science)、技术(Technology)、工程(Engineering)、数学(Mathematics)的学科整合教学为理念,将技术手段和工程设计在学科教学中的渗透来创设实践教学以及培养学生综合解决问题的能力.傅骞和刘鹏飞[2]将STEM教育应用模式分为验证、探究、制造和创造四大类;首新[3]等以基于文化—历史活动理论构建了项目式STEM学习活动模型,探索从知识到能力,从个体到小组的学习过程,提出STEM教育活动模型创建有助于发展高级STEM能力及快速提升低水平个体的STEM技能;王玥月和陆建隆[4]以STEM教育的学科整合对初中浮力进行了教学设计;范亚辉和张军朋[5]提出STEM教育在物理教学中的应用模式要经历情境引入、思维引导、制造改进、分享反思四个阶段;秦瑾若和傅钢善[6]提出跨学科融合、循环迭代、过程体验、问题解决为核心的STEM 教育设计型学习模式;尹庆丰[7]探讨了STEM教育理念与高中物理教学相结合的教学模式,发现STEM教育教学不仅加深了高中学生对物理知识的理解,更提高了灵活运用不同学科知识的能力.

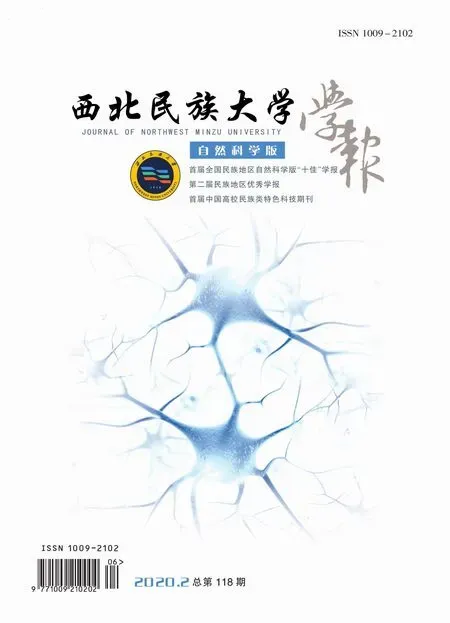

在藏区高中物理教学中开发课程资源进行以学生为主体的STEM教育对于践行核心素养培养有重要意义.结合高中学生的认知水平和心理接受程度等特点,从创设STEM学科整合的问题情境出发,开发STEM教育的课程资源,制造模型及验证定律三个方面对高中“弹力”和“力的合成与分解”的内容进行教学设计,实施STEM教学活动,培养学生的工程意识,实现其核心素养中“学生应具备的适应终身发展和社会发展需要的必备品格和关键能力”中的工程能力和解决问题的能力,其教学过程设计如图1所示.

图1 STEM教育的物理教学过程设计

1 以弹弓设计“弹力”教学

“弹力”是人教版《普通高中课程标准实验教科书物理(必修1)》中第三章“相互作用”的第二节内容,其内容在初中教学中已涉及过,主要让学生在STEM教育的教学过程中了解概念及规律,培养学生的工程技能及动手操作解决问题的能力,加强学生的STEM教育意识和学科整合教学的能力.

1.1 创设STEM学科整合的问题情境

在“重力”的教学中,学习了两个没有相互接触的物体之间的相互作用.教师利用多媒体等教学设备将展示STEM教育的问题情境引学入课,学生从问题情境中探索与发现问题.

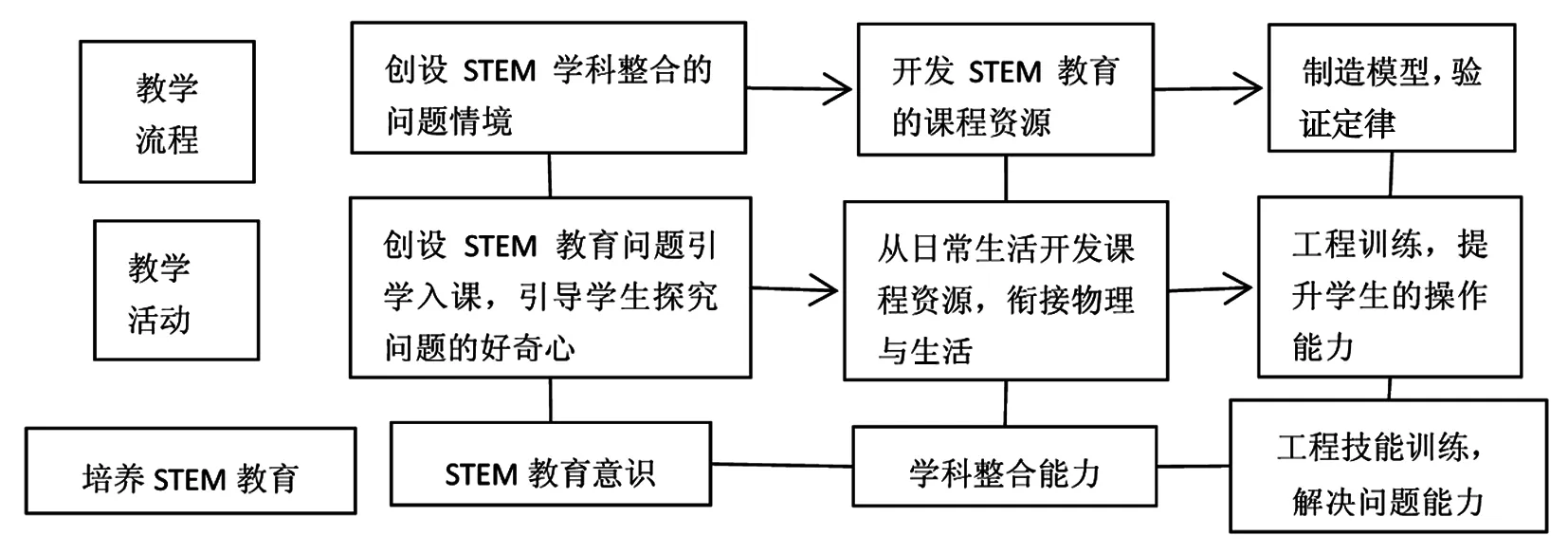

建筑工地上应用的预制板的下方埋置钢筋条,其中心设置了圆柱形空心,如图2所示.教师以预制板的结构创设问题激发学生的好奇心,让学生从物理知识的角度探究问题、发现问题及分析思考问题.当预制板放在墙壁上面时,钢筋要埋置在预制板的下表面时,预制板在向下重力和压力F的作用下发生了物体的拉伸或压缩形变,下表面因为钢筋处于拉伸状态,上表面处于压缩状态,如图3所示.在弹性限度内,钢筋条能够增加抗拉的强度,若钢筋条放在上表面的话,不加钢筋的预制板水泥抗拉强度不够而容易断裂.为了减轻控制板的重量以及节省钢筋用料预制板中间留空心,又考虑到预制板的抗压强度较强,为节省成本,单面埋置钢筋.当这种压力撤除后预制板会恢复到原来的形状,这种形变就叫做弹性形变.以预制板引入课堂教学,引导学生从工程问题探究知识的兴趣,培养学生STEM教育的学科整合教学意识.

图2 建筑工厂的预制板 图3 预制板受力情况

1.2 开发STEM教育的课程资源

发生弹性形变的物体受到了物体之间相互作用的力,当撤去这种力的作用时物体恢复原来的状态.发生形变的物体,要恢复原状对它接触的物体会产生力的作用,这个力就叫弹力.弹力是在弹性限度内形变物体由于要恢复原状对接触的原物体产生的作用力.

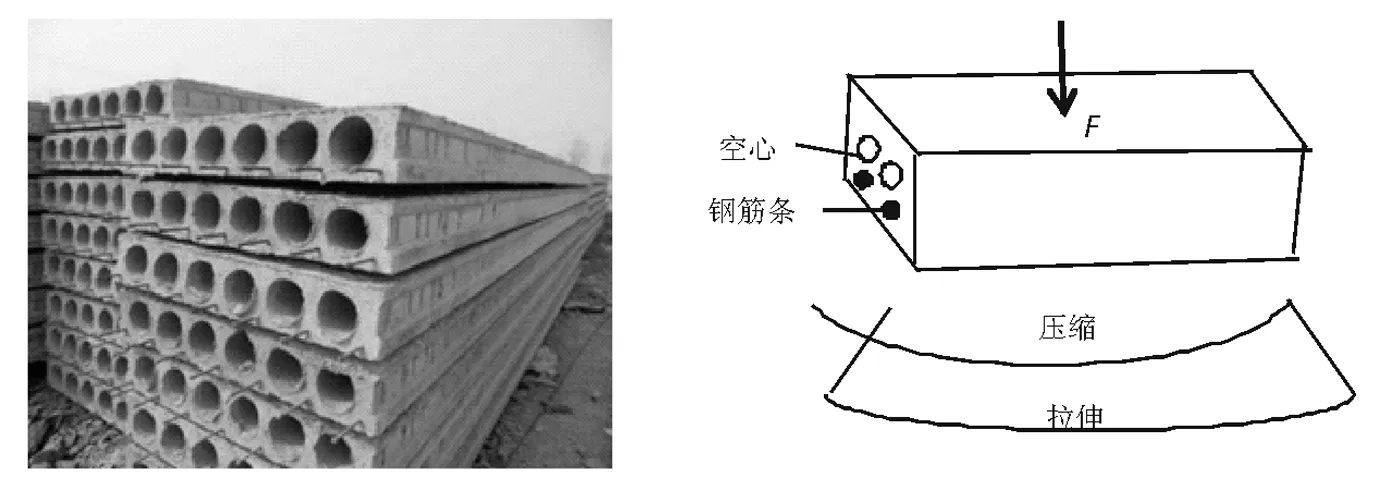

在少数民族地区弹弓是一种常见的玩具,其主杆一般用树木的枝丫制作,成‘Y’字形,两个皮筋的各一端系在‘Y’字形主杆的上方两头,两个皮筋的另一端系上一包裹石子的皮块而构成,如图4(a)所示.在少数民族地区大部分学生都接触过弹弓,小时候经常喜欢用弹弓追赶小动物,但当时学生只注重弹弓追赶小动物,对其中所隐含的物理知识没有认识,以弹弓进行基于STEM教育的“弹力”教学设计,能够激发学生的学习兴趣,培养学生从身边的日常生活了解知识.

(a)弹弓 (b)弹弓放手瞬间石子的受力及运动情况

图4 弹弓及其运动状况

用弹弓发射石子时,皮筋拉力越大,弹弓的威力就越大,也就是石子受到的作用力就越大.当以一定的作用拉力将裹有石子的皮块拉开之后放开,在此瞬间,皮块没有了拉力的作用,但因物体的惯性会保持一瞬间的原有状态,之后发生形变的皮筋由于不受拉力的作用而要恢复原来的状态,会对裹在皮块里的石子产生一个斜上抛方向的推力作用,即弹力F的作用,并在竖直向下的重力G作用下石子射出去做斜上抛运动.因石子很小而忽略空气阻力,如图4(b)所示.在其过程中,放开皮筋瞬间石子的受力分析,如图5(a)所示.让皮筋发生形变的是人对皮块的拉力,当达到平衡时皮块的拉力等于皮筋对皮块的张力,如图5(b)所示.

受力物体石子受到的弹力,是与此接触的施力物体皮筋发生形变而产生的,而非自身的形变产生,并且弹力的方向是施力物体的形变方向相反或施力物体恢复形变的趋向一致.弹力的产生需要发生弹性形变的物体之间相互接触.

在弹性限度内,石子受到的弹力大小与弹弓发射石子前皮块受到的拉力或拉力作用下皮筋的形变量和皮筋本身的性质有关.当同一个弹弓所受的拉力不同时,弹力不相等,即皮筋拉力越大,石子受到的弹力就越大,也就是说在不同拉力作用下皮筋的形变量不同,石子受到的弹力就不相等,并且弹力的大小和物体的形变量成正比,即F∝Δx.当选用不同的弹弓皮筋,皮筋的形变量相等时,所施的拉力和石子受到的弹力也不相等,其与皮筋自身的性质有关,因此弹力的大小跟皮筋的形变量和自身的性质有关.英国科学家胡克在探究弹性限度内形变物体的作用规律时发现了胡克定律,即

F=-kΔx

其中k为劲度系数,单位是牛顿每秒N/m,由皮筋的材料、粗细、长短决定.

1.3 制造模型验证定律

开发STEM教育的课程资源理解概念及规律之后,鼓励学生进一步应用知识制造模型,从模型制作的实践教学过程中验证相关规律.弹弓的制作比较简单,在课堂教学中学生进行分组后,每组在纸上画出弹弓形状图.根据形状图学生选用锉刀、剪刀、树叉、皮筋、皮块、石子、弹簧、直尺等工具进行模型制作的教学活动,其中要求让每三组选用相同的皮筋及其长度,确保验证规律时的准确性.首先用锉刀将树叉挫成一个上方类似等腰三角形,下方类似圆柱形的‘Y’形木头弹弓架;其次在两个弓臂上方处挫成一小块圆柱形以便系皮筋,用剪刀剪下一个能包裹石子的皮块和两个长度和宽度相同的皮筋,最后将皮筋一端绑在弹弓架的弓臂上,另一端绑在皮块上,两边的皮筋长度一致,确保皮块在皮筋中段或弹弓的中间位置,一把木质的弹弓制作完成,如图6所示.

图6 弹弓的样品图

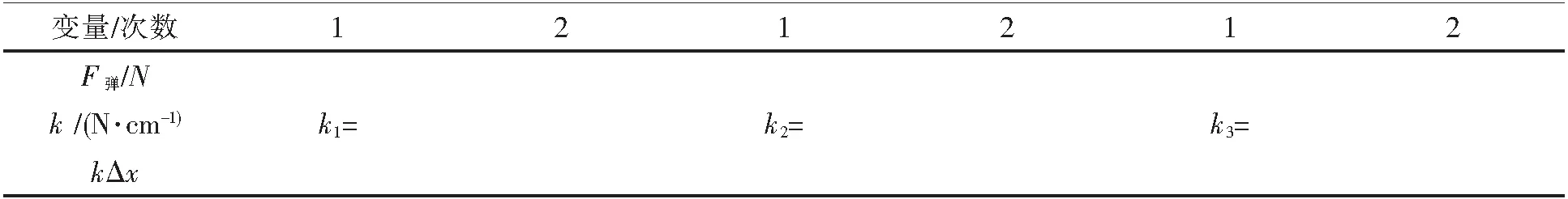

弹弓的样品制作完成后,以样品进行胡克定律的验证.选用相同皮筋的每三组进行演示,用直尺测量皮筋的原长度,再将弹簧挂在皮块上,依次改变皮块的拉力来测量形变Δx后皮筋的长度x1,观察并记录弹力F弹大小,填入表1.

表1 同性质的弹弓验证胡克定律(k=____________)

选用不同皮筋的弹弓,确定皮筋的形变量Δx之后,用弹簧将不同弹弓上的皮块拉开到相同的Δx位置,观察记录弹力F弹的大小,并计算k的值,填入表2.

表2 不同性质的弹弓验证胡克定律(Δx=____________)

当皮块受到的拉力不变时处于平衡状态,拉力和弹力相等.根据表1和表2进行相关数据的分析,验证胡克定律,即

F=-kΔx

以样品的制作及其应用验证规律之后,需要在每组中选一位代表对该组的样品制作及数据分析过程进行表述,让其他小组在表述过程中分析探讨问题.通过比较发现其他组的优点来补充自身的不足,最后教师进行知识概括,并做课堂教学过程的总结.

2 以射箭为例进行“力的合成与分解”教学设计

新课标对高中物理教学明确要求,课程在内容上注重与生产生活、现代社会及科技发展的联系,融入理论和实践新成果进行教学设计,培养学生自主学习能力.“力的合成与分解”是人教版《普通高中课程标准实验教科书物理(必修1)》中第三章“相互作用”的第四五节内容,初中教学中的二力合成是同一直线上同向相加异向相减的知识,是高中力的合成中的一个特例.掌握力的合成与分解及其平行四边形定则的含义和使用方法是解决力学问题的基础和工具.

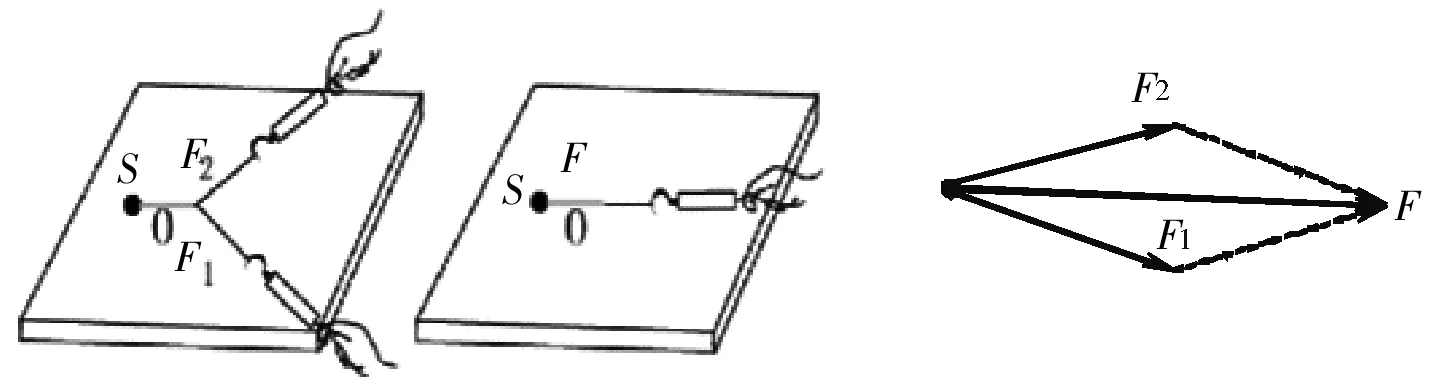

2.1 用演示实验创设问题

根据教材内容,进行弹簧测力计对橡皮条产生作用力的两个不同实验.首先将第一个橡皮的O点受到斜向左和向右两边的拉力F1和F2的作用,另一个橡皮的O点受到水平方向的拉力F的作用.两个橡皮条拉长到长度相等位置时,发现F对橡皮条作用的效果与F1和F2共同作用的效果相同,如图7所示.从力的作用效果相同引入分力和合力、力的合成与分解的概念,同时对三个力以矢量叠加原理作图分析.以F1和F2作为两个邻边平移做一个平行四边形,两个分力底部相交处做一个对角线为F1和F2的合力,其与拉力F相等,这就是矢量运算中的平行四边形定则,如图8所示.

图7 橡皮条的演示实验 图8 平行四边形定则

2.2 开发STEM教育的课程资源

学习了力的合成与分解,并在平行四边形定则概念基础上,教师可以利用在线视频资源或多媒体设备为学生提供相应的教学活动资料,引导学生从实际生活发现相关课程资源,将物理概念与生产生活紧密联系.

在当今,我国的民族地区还保留射箭这样的一些传统的体育运动项目,尤其藏族群众对射箭运动有着浓厚的兴趣,如每年国庆期间在青海尖扎县举行的射箭比赛就吸引了来自世界各地的射箭爱好者前来比赛.射箭是传统民族文化的一种传承,其物理原理的分析是对物理教学中弹力应用实例的有益补充,对提高学生学习物理的兴趣,进行STEM教育,对核心素养的培养起到积极作用.

图9 弓和箭图示

射箭由弓和箭组成,如图9所示.在射箭的过程中射箭人将箭放在弓弦里,慢慢拉起弓弦用最大力时达到了平衡状态,而此时弓弦的中间点产生张力F1和F2的作用,并且弓弦上的拉力F拉等于弓弦两端的张力F1和F2的合力,如图10(a)所示.弓弦发生了形变,形变的弓弦要恢复原来的状态会产生弹力F的作用,弹力从0开始变大.当射箭人放开弓弦时,箭尾受到弓弦弹力作用而射出去,放开瞬间箭尾受到弓弦的弹力F等于射箭人对弓弦的拉力F拉,如图10(b)所示.

(a)弓弦中间点的受力分析 (b)箭上的受力分析

图10 射箭中的受力分析

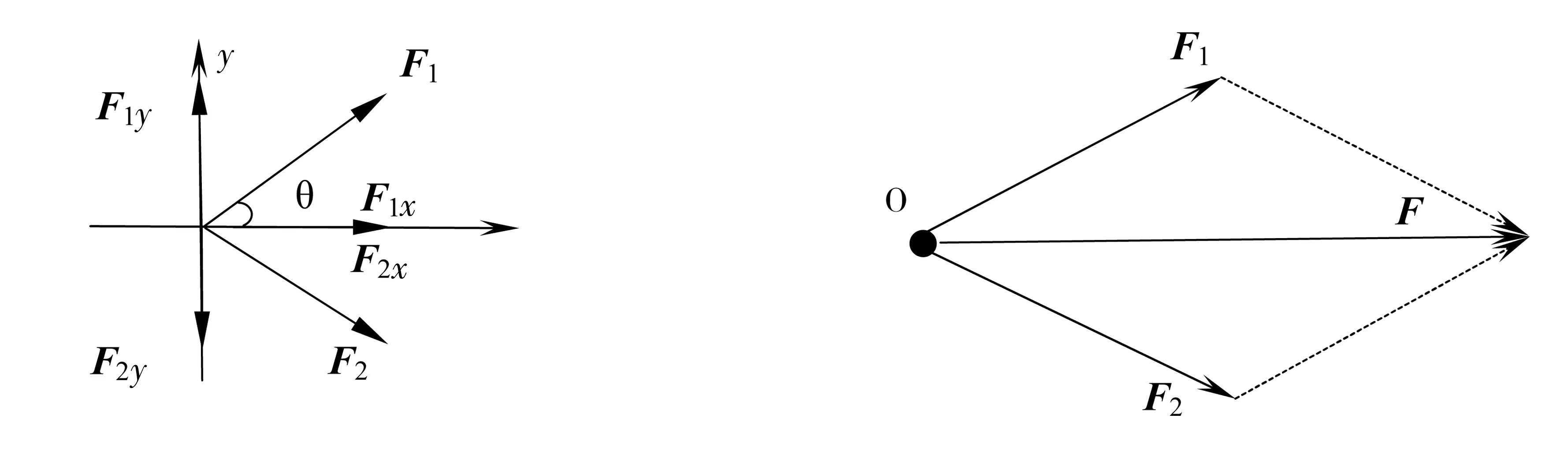

在射箭的过程中,弓弦的中间点所受到的张力F1和F2可以在直角坐标上进行分解.在x轴和y轴上分解为F1x、F2x和F1y、F2y,因为F1和F2相等,所以在y轴上的分力F1y和F2y等大反向,其合力为零;在x轴上分力F1x和F2x的合力为2F1cosθ或2F2cosθ,如图11(a)所示.在相同拉力的作用下,箭由于弓弦的形变而受到弹力F的作用和弓弦的张力F1和F2对箭的作用具有相同的效果,其作用效果符合力的平行四边形定则,如图11(b)所示.

(a)直角坐标系中箭的受力分解 (b)力的平行四边形定则

图11 两种受力分析图

当射箭人对弓弦的拉力不变的情况下,学生可以利用弹簧对射箭中箭受到的弹力F和弓弦的张力F1、F2进行平行四边形定则的演示.

2.3 制造模型培养工程技能

教师在学生STEM学科整合思维的基础上,将知识应用于工程技能训练的实践学习中,提高STEM教育的学科整合教学能力.

图12 制作的弓和箭图

弓箭是由弓和箭组成,弓由有弹性的弓臂和有韧性的弓弦构成;箭包括箭头、箭杆和箭羽.在教学中学生只准备锉刀、剪刀、胶布、软木棒、小木棒、橡皮筋、酒精灯即可.在教师指导下按学生的学习情况以五人一组进行弓和箭的制作.首先用锉刀将软木棒锉成中间粗两边外椭内平的弓臂,将小木棒锉成椭圆状的细棒做箭杆.弓臂和箭杆的制作完成后,将弓臂慢慢弯成一弓形.为了防止其伸直复原,必须用酒精灯烤,并以皮筋充当弓弦系在弓臂上做成弓,用剪刀将胶布代替箭羽切成长方形,贴在箭杆的底端,用锉刀把箭杆的上端锉成尖锐箭头,这样弓和箭制作完成,如图12所示.

3 结束语

少数民族地区学生对知识与工程技术的衔接能力及动手制作能力,并结合实际工程问题,应用理论知识解决实际问题的能力有待提高.以创设STEM教育的问题情境,让学生探究问题,这样可提升学生的学习兴趣及探究问题的积极性.开发少数民族地区STEM教育的课程资源进行相关概念的理解,提升了学生的STEM教育意识.在样品制作的过程中,学生进行了实践性学习,体验了工程技能的训练,演示实验及数学运算的教学,也体现了物理教学中以STEM教育学科整合解决抽象问题的能力,提升了物理知识的框架建构和核心素养的培养.