死亡的“剥夺”之恶与模态可能世界

吴小安

(清华大学 人文学院,北京 100091)

生死问题之所以重要是因为这是我们每一个人都要面对和思考的。关于生存和死亡是善还是恶的问题从来不缺各执一词的争论,而立场决定了每个人的态度。有些人是庄子式的,“且夫得者,时也;失者,顺也。安时而处顺,哀乐不能入也”,既然死亡不可避免,那就由之任之,安时处顺。有些人是贝多芬式的,“我要扼住命运的咽喉,它将无法使我完全屈服”。当然前者总是少的,大部分人都“看得破,忍不过”,把生死看成一件重要的事情,为了不死或者长生不老,吃药、化疗、换心换肺,甚至不惜“以万物为刍狗”。

我们也常说“好死不如赖活着”,意思就是两相比较而言,活着是善,死亡是恶。那么为什么活着是善,太多的理由奔涌而出:“追完《权力的游戏》”“纵览天地山川之美”“解放天下三分之二的受苦人”……当我说“活着是一件好事”的时候,总是可以举出那么多卓然裕然的例子出来,生命的“好”体现在我们生命的每一个细节当中,但是死亡之为恶,恶在何处?则莫衷一是:“因为死的时候很痛苦”“亲人会伤心”“再也看不到第二天的日出”,但是大部分论证都经不住推敲,如那些认为自己的死亡是恶的人就没有明白,虽然你的亲人会因为失去你而承受锥心蚀骨的伤痛,但是时间将会抚平一切,他们终将从伤痛中走出。

“死亡的恶”并不在于你的生死对于别人的生存产生巨大的影响,你死之后“民族就要遭殃,国家就要灭亡”也并不足以论证“死亡之恶”,它和失去亲人的伤痛是一个道理,无论一个人的死亡多么举足轻重,可以导致一个国家的人民有“天塌地陷之感”,但是它激起的波纹还是会慢慢被抚平,世界重回秩序本身。死亡是恶并不是因为不存在,莎士比亚和普鲁斯特都活了五十多岁,我们并不会因为莎士比亚比普鲁斯特早死了几百年而觉得莎士比亚的死亡比普鲁斯特的死亡更恶。由上所述,要说出一个四海宾服的理由是不容易的。

在我们给出“死亡之恶”的剥夺理论之前,有如下几点需要特别说明,以此框定地界,厘清要讨论的问题:

(a)这篇文章所讨论的“死亡之恶”的前提是“死亡是我们存在确定和永恒的终结,即死了将不再以任何形式的意识存在”[1]1。如果上帝或者佛陀真的存在,那么关于死亡之恶的问题就没有那么复杂了。对于一个基督徒而言,只要自己是被拣选之人,死后就会上天堂;对于佛教徒,如果行善积德,死后阿弥陀佛会接引他(她)往生西方极乐。死亡对他们而言是善,当然也有罪孽深重的,堕入阿鼻地狱的,死亡对他们而言就是恶。但是对于一个对任何信仰和应许都心存疑虑(或者没有慧根)的人或者觉得从学理上对这样的问题持有好奇的人而言,这个问题显然自有不同的意义。

(b)我们是从一个普遍的视角上讨论死亡是否为恶的问题,而不是从个体的意义上。如果某一个人,遭受疾病的折磨,生不如死且无力回天,那么我们可能会认为死对他而言是善。但是这些反例并不妨碍我们对死亡是否是恶这样根本问题的讨论。

(c)如果假定一个普通人的生命时间是固定的,那么他过完他的这段生命不管是前移五百年,还是后退五百年,他的生命意义和价值都是恒定的,他个人的苦乐悲欢并不会因为他生在乱世有所减损,生在“新时代”就会有所增益。

(d)死亡的恶也并不是它具有什么客观价值,它是和主体相关的价值判断,所以当我们说死亡是恶的时候,我们的意思是:“A的死亡对A而言是恶”。其中“A的死亡”是一个命题,表达了一种事态。在后面表述的时候直接说“死亡是恶”,是出于一种行文的方便。

一、死亡的剥夺理论

关于死亡之恶有好几种理论,其中最为大家所推崇的就是死亡的剥夺理论①,这个理论的支持者[2-5]包括:“死亡是恶”是因为它对生命中那些善的剥夺。这些善并不是什么稀罕之物,就是人类生活中那些最基本的构成要素:感知,欲望,行动,思考。“如果他没有死,他本可以继续生活下去,继续享受生活所拥有的那些善。”[6]

任何人都拥有这些善,这是人之为人的标配,所以死亡之恶不在于死亡剥夺了你有、别人没有的东西,而在于对生命本身的剥夺。在死亡之恶的问题上,穷人和富人没有差别,幸福的人和不幸的人也没有差别,因为剥夺理论的一个基本预设就是:“活着本身就是善。”[1]2“人世的鞭挞和讥嘲、压迫者的凌辱、傲慢者的冷眼、被轻蔑的爱情的惨痛、法律的迁延、官吏的横暴和费尽辛勤所换来的小人的鄙视”,生活又何尝轻松过,很多人活得很痛苦,依然倔强地活着,这就是“活着本身就是善”的一种明证。不管活得好还是活得差,人们都拒斥死亡,活着就意味着很多的可能性,可以改变,可以翻盘,但是死亡意味着一切的终结、剥夺、失去(loss of life)。失去了生命就失去了一切,这个从有到无的过程是我们所认为死亡之为恶的原因。所以木心说“即使不给我逢凶化吉的特权,我还是愿意接受这个机会,再过一遍同样的生活——我也愿意了,也愿意追尝那连同整船痛苦的半茶匙快乐”。

需要特别说明的是,有一种观点认为人们之所以惧怕死亡(或者认为死亡是恶)是因为他们把死亡想象成一种可怕的状态。这个观点立刻遭到反驳:这种对于死亡是可怕情形的想象在逻辑上不可能,因为你活着的时候,你不会知死的情形是什么样子,你的想象都是些没有凭依的空想,你死了则连想象都不可能了。所以你既然错误地设想了一种你不能想象的情形,“死亡是一种可怕的状态”是你不能想象的,因此你不应该害怕死亡。但是上述反驳显然是有问题的,因为按照他们的逻辑,正如人不能想象死的情形一样,人同样也不能想象完全的无意识,但是我们恐惧死亡,却不恐惧完全的无意识,这说明逻辑上不可能想象死亡的可怕并不构成对原初观点的真正反驳。

二、反驳与辩护

当然并不是所有人都认为死亡是恶,特别是希腊化时期的哲学家伊壁鸠鲁和卢克莱修都是“死亡不是恶”的极力鼓吹者,本文通过梳理出他们的三个论证路径以及他们的论证对死亡剥夺理论的威胁,并详细阐述内格尔对他们观点的反驳,指出享乐主义立场本身的悖谬之处。

(一)享乐主义对死亡之恶的反驳

享乐主义(hedonism)对于善与恶的定义非常地“直指人心”,在他们看来“快乐就是善的本质,痛苦就是恶的本质,其他任何东西都不具有本质的价值”[3]208。他们把善等同于快乐,把恶等同于痛苦,那么一切善恶都将以个人的主观感受为准,从这个价值标准出发,伊壁鸠鲁得出如下的结论就显得并不那么突兀了:“因此死亡这种最可怕的恶,对于我们来说啥也不是,我们存在的时候,死亡还没有到来,而死亡到来的时候,我们已经不存在。所以无论是对活人还是对死人,死亡都不算什么,因为活人没有死而死者不再存在。”[7]

问题一:如果一个事情没有明显地导致一个人不快,那么这件事算不算恶?真正需要斟酌的关键点在于:如果剥夺或者失去的仅仅只是可能的善,那么这种剥夺算不算是一种恶或者是一件坏事?如果当事人没有意识到这种剥夺,那么是否对当事人而言就不是恶?这个论证总结为一句话就是:你所不知道的不能伤害你。所以在享乐主义者看来,人只有存在的时候才体会到痛苦和快乐,才会有剥夺之恶,当死亡降临,已经不再存在,也不再有快乐和痛苦的感受,自然也感受不到自己被剥夺的善,所以死亡不是恶。

我们可以把这个论证重述如下:

(a)某些事情对于某人来说是恶,只有当某人感觉到了这些事。

(b)死亡并不能为死者所感觉。(既然人已经死了,他根本就不能感觉任何事情)。

(c)因而,死亡并不是恶。

对上述引文的解读,还可以归结出反驳死亡是恶的第二个论证:

问题二:如果死亡是恶,那么承受这个恶的主体是谁?他又是什么时候经历的这个恶?因为只要一个人存在,他就没有死,一旦他死了,他就不再存在,似乎不存在一个时间,这个不幸的死亡可以降临到不幸主体的头上。

(a)如果某事是不幸,那么它必是和某个主体相关的和在某段时间内降临的。

(b)如果一个人死了,那么他停止存在。

(c)如果某事物不存在,那么不幸就不能置于它之上,那么也没有时间把不幸置之于它之间。

(d)因而,死亡不能够置于一个主体和某段时间之内。(由b、c)

(e)因而,死亡不是恶。(由d、a)

下面这个对“死亡之恶”的反驳出自哲学家卢克莱修:“回头瞧瞧,那些我们出生之前的永恒时间中的过往岁月,对于我们如何不算一回事。并且自然拿这个给我们作为镜子,来照照我们死后那些未来的时间。难道里面有什么东西显出这样可怕?难道一切中有什么东西那样悲惨?难道它不是比任何睡眠更平静更好?”

问题三:出生之前的不存在和死之后的不存在,既然我们对于前者并不介怀,同样是不存在,我们何必对后者耿耿于怀呢?

(a)在我们出生之前的无限时间我们不存在。

(b)在我们死亡之后的时间里我们也将不再存在。

(c)所以两个时间段同样是不存在。

(d)既然我们从来不觉得出生之前的时间里不存在是恶。

(e)那么我们也不应该认为我们死后的不存在是恶。

1.对问题一的回答

从享乐主义对于善恶的定义可知,他们是极端的“脚踏实地”派,认为一个人所体会到的快乐和痛苦才是善恶标准之所在,至于我们未曾觉知的不肖毁誉则无需介怀。因为只有它让我感受到痛苦,它才是恶,痛苦是恶的原因。这与康德所谓“世界上唯有两样东西能让我们的内心受到深深的震撼,一是我们头顶浩瀚灿烂的星空,一是我们心中崇高的道德法则”完全背道而驰。对康德而言快乐和痛苦所占的权重是远远不及道德和理念对于他的意义。

首先,我们可以举出很多例子出来说明我们关于善恶的价值判定远不是这么褊狭②,他们的标准并不能覆盖大多数情形:

“即使一个人被他的朋友出卖了,被他的朋友在背后嘲笑,一些人对他表面客气,背后诋毁,只要他最后还是懵然无知,且并不会因此遭罪,那么这就不能算是一种不幸。这就意味着如果一个人的遗嘱执行人对他的身后要求置若罔闻,那么他就不算受到了伤害,或者,他死了之后,所有人都一致认为,奠定他声名的那些文学作品都是他的一个28岁死于墨西哥的兄弟写的,那他也没有受到伤害”[3]4。

这些结论和我们常识的理解是相悖的,在日常生活中,如果一个人被朋友欺骗和背叛,尽管他并不知情,但我们还是认为他被伤害了,这件事情对他而言是恶。

这里涉及到我们怎么来理解善恶的价值问题(一件事情是善还是恶)。在内格尔看来,价值既可以是一种相关性的性质,也可以是一种非相关性的性质,两者按照具体的情况而定,并不相冲突。“有些价值的判断是非相关的,存在某类善恶,是某人在某个时间所有,是由他那时候的情形决定的”[1]4-5,比如我被黄蜂咬了一口感受到疼痛,疼痛现在对我而言就是恶,现时的疼痛就是一个非相关性的性质,它只与我现时的感受相关。

但是生活中有太多的事情,通常我们要俯览这个人的历史,事情前前后后地比较,在“总体地判断”后,我们才能够说这件事对他是好还是坏,是善还是恶,他本人那一时刻的经验和感受反倒不那么重要了。比如,我们也许认为生病是一件坏事,但是如果进医院之前,他的生命悬于一线,但是进医院之后身体逐步在恢复。所以他现在尽管还在病中,身体备受煎熬,但相较于以前的状况,也算是好事了。更有甚者,当我们判定一件事情是善还是恶的时候,一个人的生命是有价值还是没有价值的时候,个人的喜怒悲欢恰恰变得无足轻重。李煜做了亡国之君,从个人而言,春花秋月的日子一去不返,从此颠沛流离,命悬于他人之手,但是他个人命运的不幸却使中国文学史上佳作多了许多,“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流”,从此中国多了一个伟大的词人(他从一个历史上只可能留下一个名字的小国之君,变成了被传唱千年,老弱妇孺都耳熟能详的伟大词人)。所以死亡之恶也是一样,我们想到如果人没有死,还能继续生活下去,就能享受生命本身的善,但是死者已逝,这些可能性的善飘然而逝,所以我们会觉得那是恶。

这些反例是无可辩驳的。的确,很多时候我们都会认为那些未曾被我们觉知的诋毁和背叛也是恶,所以享乐主义的价值观似乎一下子就被摧毁了,它的论证也就自然应声而倒。留给享乐主义者的问题就是:如何修正原先的理论以容纳上述的反例呢?一种可能的修正是:为什么背后诋毁是恶的?是因为“如果他们觉知到了这些诋毁和背叛,他们是会痛苦的”,所以这些诋毁和背叛是恶。这样的解释,似乎可以消解反例对于享乐主义理论的破坏,而且人觉知不到死亡,可以认为当死亡发生,所有的觉知能力也就终结了,所以死亡依然不是恶。但是从这个修正我们可以看出享乐主义理论家和剥夺理论家在价值判定上的根本差异。在享乐主义理论家看来善恶判定的因果链应该是这样的:背叛→痛苦→恶;但是剥夺理论家看来则应该是:背叛→恶→痛苦。这种差别其实是可以理解的,享乐主义哲学家是他们那个时代的离经叛道者,他们不信上帝天命,藐视礼法规则,认为正是这些条条框框捆缚了鲜活的生命,且“多少罪恶假汝之名以行”,他们矫枉过正,强调价值的设定要回到个体本身的痛苦与快乐。

2.对问题二的回答

问题二实际上是从问题一中衍生出来的,根据享乐主义痛苦是恶、快乐是善的前提,再根据只有当人活着的时候才能体会到快乐和痛苦的事实,我们可以得出:既然死去的人不再存在,体会不到快乐和痛苦,那么死亡不是恶。而我们已经驳斥了享乐主义关于善恶的价值判断标准,按理说,以享乐主义价值观为基础的问题二的论证自然也应该是不攻自破了。

问题二看起来的确咄咄逼人:如果死亡是恶,对谁而言是一种恶?对生者而言不是恶,因为死亡还没有发生;对死者而言也不是恶,死者已逝,不再存在,所以无所谓恶。同样恶也没有发生的时间,活着的时候“恶”没有发生,死了之后,没有承受恶的主体,同样“恶”也没有发生。上述的论证也同样可以转化为对死亡剥夺理论的质疑:如果说,“死亡是恶”是因为对善的剥夺,那么它剥夺了谁的善?因为并不存在这样一个主体。按照同样的逻辑这个善的剥夺发生在什么时候?同样也不存在一个剥夺的时间。

内格尔给出了他本人对于这样一个问题的回答:“对一个主体的人而言的大多数的善与恶都是通过他的历史和可能性而得到判定的,而不仅仅是他在那一刻的绝对状态——当一个主体可以确切地处在一个时空序列之中,但是降临在一个人头上的善与恶却并不必然就是这样。”[1]5

内格尔反驳了享乐主义者关于善恶的狭隘定义的基础,指出了很多事态的善恶判定都是通过对个人历史总体上的比较之后而做出来的,价值是一个关系性的概念。以此,他给出了对于问题二的回答:

(a)如果死亡是恶,谁是这个恶的承受者:主体(the subject),从他后面所举的严重性堪比死亡的例子可知③,他这个主体应该是生者的意思。所以死亡对于活着的人而言是恶。

(b)死亡之恶是何时发生在这个主体身上的呢?内格尔以否定这个问题本身的合理性来回答这个问题。正如我们会说“姚明比秦始皇身高要高”,然后你接着问“什么时候?”这个问题本身就没有意义。

但是在笔者看来,享乐主义的论证本身就有自相矛盾之处。根据其理论,活着的时候死亡还没有发生,所以死亡对于生者而言并不是恶。这个论证本身是很成问题的,我们大多数人都会预见到衰老和死亡终将降临,那种死亡的迫近感会随着年龄的增长越发强烈地折磨着我们的身心④,深刻影响着我们后面的生活和行为。宗教的兴盛正是活着的人出于对死亡的恐惧而寻求解脱之路的一个明证。所以按照伊壁鸠鲁的理论,至少死亡对于生者而言是恶。而按照享乐主义的理论,关于死亡之恶发生的时间也是可以给出来的:死亡之恶发生在你意识到自己终将死去并饱受这一想法折磨之时。

3.对问题三的回答

内格尔指出,尽管在一个人出生之前的时间和死亡之后的时间,这个人的确都是不存在(一个是生前的不存在,一个是死后的不存在),但是根据死亡的剥夺理论,这两个时间段却不是对称的。后者涉及一个反事实的比较,“如果他没有死,那么他将会继续活下去”[1]7,也就是说,后者意味着一种失去,而前者没有“失去”。当然有人很遗憾自己没有早出生2500年,如果他早出生,他就可以和大成至圣的先师孔子一同去周游列国,说不定还能在七十二贤人中有一席之位。当然这种遗憾也只能是一种遗憾,我们并不能因此说:“如果你早出生,你会如何如何”,因为死亡意味着从存在到不存在,如果你不死亡,你还是原来的你存在下去,但是早出生是否意味着你还一定是你呢?

至少在生理上,人的早出生是不可能的。人的出生伴随着很多偶然性,而受孕则是一个偶然性极高的事情,男性每次射出的精液中含有数亿个精子,但极大部分精子在阴道酸性环境中失去活力或死亡,只有极少数精子能够克服重重阻力到达输卵管。你的早出生意味着你的父母要早相遇,但是你父母的身体情况每天不同一样,精子每天不断死亡和新生,按理说,只有同一个精子和同一个卵子才能孕育同一个你,你早出生并不能保证这么多“同一个”,一个早出生的“你”可能就不再是你。所以死亡之后的时间可以被当作是我们被剥夺的时间,而出生之前的时间我们没有被剥夺。需要注意的是,内格尔对于问题三的回答并不让他自己满意,“我承认某些关于未来,关于永恒虚无的预期并没有被根据否定的可能性而做的分析所刻画。如果是这样的话,那么卢克莱修论证就依然还有待于回答”[1]8-9。

(二)对于剥夺理论的一些批评

至此笔者已经综述了内格尔对于享乐主义论证的反驳,指出了享乐主义价值观本身的逻辑悖谬之处,但内格尔的理论本身以及对三个问题的回应还是被后来的哲学家指出有很多令人不满意之处,特别是第三个问题在随后几十年被讨论再讨论,反驳再反驳[8-12],限于篇幅,笔者并不打算具体涉及这方面的争议,而是重点回应后来关于死亡剥夺理论本身的一个质疑,比如:

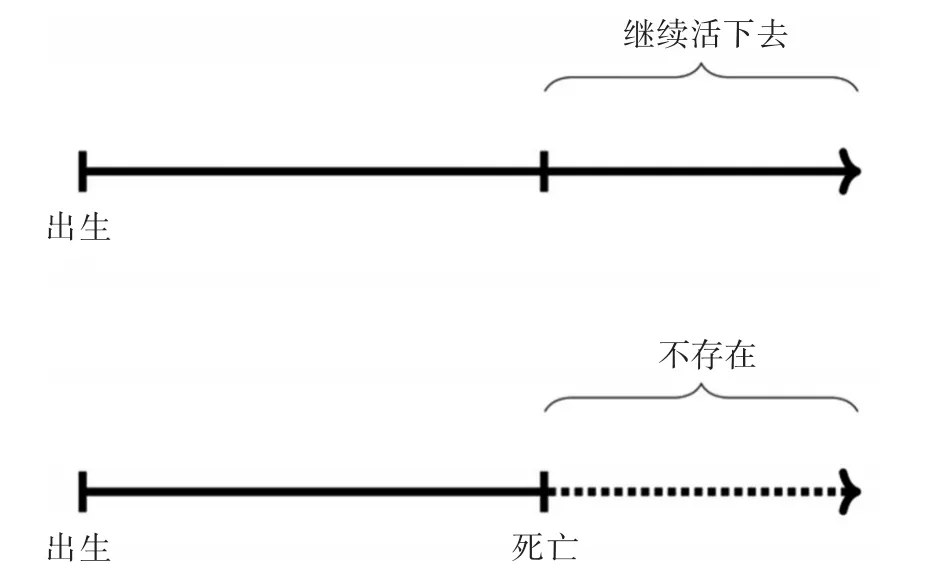

问题四:死亡之恶的剥夺理论暗含着一种不一致的(incoherent)比较。具体地说,死亡的剥夺理论(也称之为“标准论证”(standard argument))混淆了生—生比较和生—死比较。

生—生比较的一个例子就是,比如你的第一次婚姻是灾难性的,你的第二段婚姻则幸福美满,你会说:“如果我没有和前妻离婚,我的生活将比现在要糟很多。”这里涉及我和前妻继续在一起生活的幸福程度与我和现任妻子在一起生活的幸福程度的比较,比较的两边我都存在着,所以这个比较是合理的。但是说死亡是恶的比较,则是生—死的比较:(a)一个人继续活下去将会得到的好处和坏处,(b)一个人死了之后将会降临于他的好处和坏处。但是一个人死了之后,活着的好处和坏处他都不能体验到,所以(b)缺少一个“主体”。所以根本不存在可以与(a)比较的(b)。对于理论的责难我们可以图示如下(如图1):

图1

面对上述质疑,我将提出剥夺理论的一种可能世界理解,我将指出这个理解在兼容内格尔对于享乐主义反驳的前提下,不仅能够消弭对剥夺理论本身的质疑,还能够优化内格尔对第三个问题的回应。

需要指出的是关于剥夺理论暗含着不合法比较的观点已经有很多回应的径路,比如四维主义的径路[13-14]。它使用了谓词逻辑的概念资源,它让最无约束的量词的论域包含来自过去、现在和未来的对象,正如也包含空间上远距离的对象,比如行星一样。所以就像我们会接受“存在笔记本电脑”一样,我们也会接受“孔子存在”“人类月球基地存在”,可以自由地引入一个专名来表示论域中的一个对象,而不用担心这个对象在时间上的位置。死者同样也是这样一种非时间性的存在,和空间上远距离的行星具有同样的本体论身份,所以赋予其性质就没有任何问题了。

约克鲁(Yourgrau)[15]认为尽管我们死了之后停止存在(existence)了,但我们并没有停止在(being),他试图以此区分来解决死亡之恶的问题。皮彻(Pitcher)[16]也持类似的观点,尽管我们死了,变成了一钵尘土,哪怕尘土是不能被伤害的,但是死者(the dead)还是会被伤害的,他区分了死后之人(post-mortem person)和死前之人(ante-mortem person),哪怕他现在就是一钵尘土。

三、模态可能世界

为了回答上述问题,我们需要引入可能世界的概念⑤,需要说明的是,“可能世界”作为一个哲学的语词被使用可以追溯到莱布尼茨,但是真正作为一个工具被重视是上世纪六十年代,因为它的使用有力地促进了讨论“可能性”和“必然性”的模态逻辑的发展,并在以后的哲学讨论中被普遍使用。其实,它和现代宗教哲学中里关于“可能世界和上帝”的讨论中使用的“可能世界”并没有太多区别,后者也是一种工具来论证上帝的全知全能。只是我们的讨论中褪去了宗教的色彩,更强调一种逻辑和哲学上的“可能世界”的使用,所以称之为“模态可能世界”,但出于行文的简洁,我在下文中都用“可能世界”而不是使用“模态可能世界”。

首先,一个可能世界就是一个完备的和可能的情境。称一个情境是可能的意味着在最宽广的意义上,这个情境可能会发生。这个要求使得某些自相矛盾的场景的发生是不可能的,比如既下雨又不下雨的场景是不可能发生的,在任何可能世界都是不可能发生的。但是在这个界限之内,我们可以想象各种各样的可能世界:一个猴子会说话的世界,一个红楼梦是我写的世界。称一个情境是完备的意味着这个情境没有任何细节遗漏。可能世界完全是确切的一个场景,不存在一个我的身高大约在一米七五和一米八五之间却没有确切高度的世界。现实世界是可能世界中的一个世界,是一个实际上实现了的完备和可能的情境,其他的世界仅仅是没有实现的可能世界。

其次,可能世界是存在的,具体的论证和辩护如:“除了事情实际所是的方式,存在很多种事情可以是的方式。从表面上看,上述句子是一个存在量化(existential quantification)。它说的是存在某类描述的实体,即‘事情可以是的方式’,我相信事情本可以有无数的不同方式,我相信对于我所相信的有可允许的重述;在字面的意义上来理解这个重述,我因而相信也许可以有被称作“事情可以是的方式”的实体存在。我偏好于称它们为‘可能世界’。”[17]84但是我在这里并不持有刘易斯一样极端实在论的立场。

再次,当我们设想一个可能世界时,如一个没有死亡的可能世界,我们设想的是一个和我们现实世界最接近的可能世界,这个限定显然是必须的,不然各种光怪陆离的可能世界就会应运而生,如一个我没有死却插上翅膀在天空自由翱翔的世界,同样也是一个我没有死亡的可能世界,并且这个限制也符合我们直觉对于反事实的设想。

(一)对问题四反驳的回应

根据我们之前的讨论,当我们用死亡的剥夺理论来论证“死亡是恶”,实际上蕴涵着两个反事实的比较:“如果他没有死,那么他能继续拥有生命中那些基本的善和各种可能性”,而“如果他死了,他将失去一切”。西尔弗斯坦(Silverstein)的这个理论涉及一个比较:死亡之后的空白和没有死生命继续延续的时间段之间的比较,而这个比较是不合法的,因为前者并不存在一个承接价值的主体⑥。

我用“可能世界”的概念对上述剥夺理论提出另外一种理解,我认为剥夺理论涉及的是两个可能世界之间的比较,一个是他的生命终结于实际所是时刻的现实世界,一个是他的生命还继续延续一段时间的世界⑦。(见图2)

图2

如果按照内格尔的设定,活着本身就是善,那么后一个世界中主体(这个主体可以看做是现实世界中主体的对应物)就比前一个世界中的主体拥有更多的善。剥夺理论认为,活在现实世界中的主体的死亡是恶,是因为在可能世界中主体所拥有的更多的善在现实世界中被剥夺了。在这两个世界中,主体都存在,从而避免了比较不合法的指控。

需要注意的是,用可能世界的概念来重新阐述死亡的剥夺理论,不只是可以避免无主体比较的指控,还可以看出死亡的剥夺理论和死亡之恶的其他理论的兼容和共通之处,比如:威廉姆斯[2]83-84的文章中认为生命的好处与快乐(praemia vitae)是有价值的,“所以显然能够最终拥有它比没有最终拥有它要好,长时间的享受它们比没有长时间的享受它们要好,同样地,更多地拥有它比更少地拥有它要好……”。这种关于死亡之恶的看法,实质上也是两个可能世界之间的比较,一个现实世界与一个活得更长的世界,后一个世界比前一个世界好,所以死亡是恶。这里没有涉及剥夺的概念,而实际上剥夺的意思已经隐含在其中。

(二)可能世界和剥夺理论的兼容

对问题一的反驳实际上是对享乐主义价值观的反驳,内格尔指出价值是一种相关性的性质,很多时候我们只有纵览一个人的历史才能对一个事态的善恶给出一个判定,而根据可能世界的理解,即一个事态发生的世界和一个事态没有发生且和事态发生的世界最接近的可能世界之间的比较,这种阐述与我们对于价值的判定并不违和。问题二处理的是死亡之恶的主体问题和死亡之恶发生的时间问题,可能世界的理解之下的剥夺理论同样和内格尔的原初回答并不相冲突。

图3

对问题三的回答,可能世界的阐述也自有其优势。比如我设想自己早出生,假定我是一个要“为天地立心”的狂热信徒,我幻想自己早出生2670年,即和孔子同年出生,按照可能世界的理解,我设想的是一个我早出生2670年的可能世界,但同时要求这个可能世界是和现实世界最接近的可能世界,下图中的两个世界:一个早出生2670年并延续至现实的死亡时间的世界和一个早出生2670年但是所活的寿命和现实相同的世界,哪一个离现实的世界更近?根据所给出的世界之间相似性的加权系统[18],显然第二个世界离现实的世界更近,因为前者需要很大的奇迹,使原本要结束的生命继续延续下去。所以我设想的是一个早出生的世界应该是一个和现实世界寿命相同的世界。但是我们设想的一个晚死的世界是一个比现实世界寿命要更长的世界,因而拥有更多的善。晚死的世界与现实的世界比较有善的剥夺,所以死亡是恶,但是早生的世界和现实的世界寿命相同,所以早生不是恶。

本文试图捍卫“死亡是恶”的剥夺理论,即认为“死亡是恶”是对生命的善的剥夺的观点,内格尔的剥夺理论反驳了伊壁鸠鲁和卢克莱修关于“死亡不是恶”的论证,但是内格尔对第三个问题的回应和剥夺理论本身的问题并没有得到很好的澄清。笔者通过“可能世界”的概念来重述死亡的剥夺理论,并证明重述之后的理论同样保有对伊壁鸠鲁两个问题回应的力度,且能优化对第三个问题的回应,更重要的是能够为理论本身“不合法对比”的责难提供一种解决。假定我们已经为死亡之恶提供了充足的辩护,死亡就是恶,以这个逻辑推理下去,如果无限地延长生命就可以避免恶,岂不是意味着不朽就是善?但从我们的直觉来看似乎并不如此。如何把握不朽和死亡之间的张力,或许剥夺理论本身也有很多不尽人意处,这些都有待于进一步探究。

注释:

① 还有威廉姆斯的欲求-满足理论(Desire-satisfication)。这种理论认为,我们会出于自身的利益审慎地欲求(a prudential deire for something)某些东西,即认为某些东西是符合自身的利益的,这些东西是对我们有好处的。而我们会有一种审慎地欲求希望继续活下去,希望不会死去。很多审慎的欲求是以人活着为条件的,但是希望继续活下去的欲求本身已经解决了是否打算活下去的问题,所以是一种无条件的,或者绝对地欲求(unconditional or a categorical desire)。Devine也支持威廉姆斯的观点,认为继续活下去的审慎欲求是人类本质的一个基本假定和实质特征,甚至暗含在人类作为一个“自我维持的”的存在这样一个概念之中,因此这种论证不需要辩护和论证,必然为真。

② 我们甚至可以把享乐主义的观点理解为一种粗浅的量化相减的结果,一个事态发生,让一个人产生了快乐和痛苦,而快乐和痛苦又可以量化,当前者与后者相减为负,则这个事态为恶,为正则为善,为零则无所谓善恶。

③ “假设一个原本聪明的成年人脑部受到重创之后,智商下降到了只有婴儿的水平,他所残留的对人生和世界的欲望可以从一个监护人那里得到满足,而无忧无虑。这样一种变化在许多人看来都是一种严重的不幸,不仅对他的朋友和亲戚,或者对于这个社会是这样,更根本的,对于这个人自己也是一样。但这并不是说一个可以轻易得到满足的婴儿就是一种不幸,一个原本智性的成年人蜕变为这样一种状态,才是这个不幸的真正主体。对他我们深表同情,但显然他自己却并不以为然。”

④ 从我个人的经验出发,在二十五岁之前从未相信自己有一天会死,或者想象到自己会死,尽管不时有长辈甚至同学离世,但是死亡迫近的切肤感受并不强烈,只是当至亲去世,当感受到自己的身心体力开始衰减的时候,那种活着其实只是在一步步走向坟墓的怆然感才一下子攫住自己。

⑤ 关于可能世界的理论及其应用,具体可以参考:David Lewis:《Counterfactuals》,Blackwell,1973年。

⑥ 还有一种阐述径路是:死亡怎么能够对完全没有兴致的死者而言是坏事?死者不再存在意味着也就没有任何性质了,甚至也没有了被剥夺生命善的属性。所以当Nagel说死亡是一件坏事是因为它剥夺了死者生命的善时,他已经预设了死者有被剥夺生命善的属性。于是Nagel实际上并没有解决问题。

⑦ 为了避免任何天马行空的想象和改变,以及与我们日常反事实使用的相符合,本文规定他的生命继续延续的这个可能世界是和现实世界最接近的可能世界。